トワイライト・ゾーンの”No Time Like the Past”を観ました。物理学者のポール・ブリスコルは、20世紀の戦争と核兵器の恐怖が続く現状に嫌気が差し、同僚の手助けでタイムマシンを開発し、それによって過去に行って現在を変えようとします。まずは1945年8月6日の広島に行き、現地の警察官に原爆投下を警告し、女性と子供だけでも避難させるように勧めますが、狂人扱いされただけでした。次に1939年8月の第2次世界対戦の勃発寸前のドイツに行き、そこでヒットラーを狙撃しようとしますが、銃は不発でした。次に1915年5月6日のルシタニア号に乗船し、船長にコースを変えないとUボートの魚雷攻撃で沈没すると言いますが、ここでも彼の説得は無意味でした。結局過去は変えることが出来ないのだと、ブリスコルは悟り、次に1881年のインディアナのホームヴィルという小さな町に行き、そこに定住しようとします。しかし彼が着いた次の日にガーフィールド大統領が狙撃されることを思い出します。しかし彼は何もしないことを決意し、歴史通り大統領は狙撃されます。ブリスコルはその町である下宿屋に住み始めましたが、そこの住民の一人がアメリカの帝国主義を推進することを主張するのに対し、これから起こる戦争の例を挙げて反対します。彼のそのような姿勢は小学校教師のアビゲイルという女性で、父親と兄を南北戦争で失っていた女性を惹き付けます。二人は惹かれ合いますが、ブリスコルは彼女の小学校が次の日に火事になり、12人の生徒がひどい火傷を負うのを知ります。最初は何もしない積もりでしたが、結局火事の原因となるランプを持ち込んだ行商人を去らせようとして、却ってその馬を暴走させて、火事の原因を自分で作ってしまいました。彼は反省し、アビゲイルに別れを告げ、自分の時代に戻って自分なりに努力して未来を変えることを決意します。という訳で、トワイライト・ゾーンといよりタイムトンネルのようなお話でした。

トワイライト・ゾーンの”No Time Like the Past”を観ました。物理学者のポール・ブリスコルは、20世紀の戦争と核兵器の恐怖が続く現状に嫌気が差し、同僚の手助けでタイムマシンを開発し、それによって過去に行って現在を変えようとします。まずは1945年8月6日の広島に行き、現地の警察官に原爆投下を警告し、女性と子供だけでも避難させるように勧めますが、狂人扱いされただけでした。次に1939年8月の第2次世界対戦の勃発寸前のドイツに行き、そこでヒットラーを狙撃しようとしますが、銃は不発でした。次に1915年5月6日のルシタニア号に乗船し、船長にコースを変えないとUボートの魚雷攻撃で沈没すると言いますが、ここでも彼の説得は無意味でした。結局過去は変えることが出来ないのだと、ブリスコルは悟り、次に1881年のインディアナのホームヴィルという小さな町に行き、そこに定住しようとします。しかし彼が着いた次の日にガーフィールド大統領が狙撃されることを思い出します。しかし彼は何もしないことを決意し、歴史通り大統領は狙撃されます。ブリスコルはその町である下宿屋に住み始めましたが、そこの住民の一人がアメリカの帝国主義を推進することを主張するのに対し、これから起こる戦争の例を挙げて反対します。彼のそのような姿勢は小学校教師のアビゲイルという女性で、父親と兄を南北戦争で失っていた女性を惹き付けます。二人は惹かれ合いますが、ブリスコルは彼女の小学校が次の日に火事になり、12人の生徒がひどい火傷を負うのを知ります。最初は何もしない積もりでしたが、結局火事の原因となるランプを持ち込んだ行商人を去らせようとして、却ってその馬を暴走させて、火事の原因を自分で作ってしまいました。彼は反省し、アビゲイルに別れを告げ、自分の時代に戻って自分なりに努力して未来を変えることを決意します。という訳で、トワイライト・ゾーンといよりタイムトンネルのようなお話でした。

投稿者: kanrisha

ボルトアクションライフルの練習

私の住んでいる近くは結構ツキノワグマの出没情報があり、今年の8月だけで八回も出現した跡の情報があります。去年とか一昨年では目撃情報もありました。だからという訳ではありませんが、エアガンのボルトアクションライフルを買って、的に当てる練習をしています。ボルトアクションライフルは一回一回ボルトを引いて戻さないと撃てないので、連射はまるでダメですが、構造的には単純なので精度は良いようです。別売りのスコープは安物ですが、一応実際のライフルでも使えるものです。最初はスコープの調整と、ライフル自体のホッピングの調整で結構時間がかかります。なお、調べてみたらライフルの免許を取るには、散弾銃10年の経験が無いとだめみたいで、これからそれを目指すのは時間が掛かりすぎです。

私の住んでいる近くは結構ツキノワグマの出没情報があり、今年の8月だけで八回も出現した跡の情報があります。去年とか一昨年では目撃情報もありました。だからという訳ではありませんが、エアガンのボルトアクションライフルを買って、的に当てる練習をしています。ボルトアクションライフルは一回一回ボルトを引いて戻さないと撃てないので、連射はまるでダメですが、構造的には単純なので精度は良いようです。別売りのスコープは安物ですが、一応実際のライフルでも使えるものです。最初はスコープの調整と、ライフル自体のホッピングの調整で結構時間がかかります。なお、調べてみたらライフルの免許を取るには、散弾銃10年の経験が無いとだめみたいで、これからそれを目指すのは時間が掛かりすぎです。

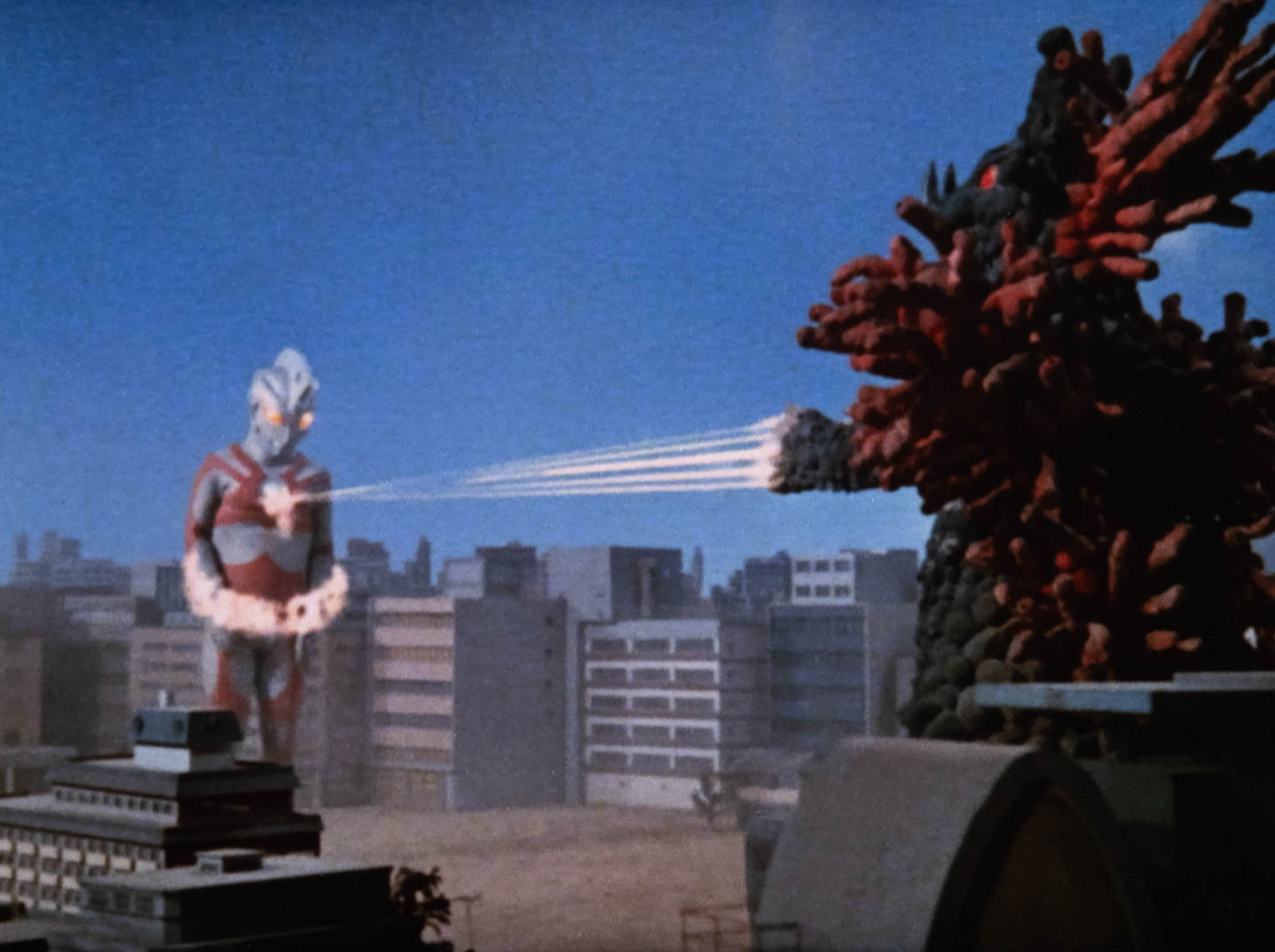

ウルトラマンAの「輝け!ウルトラ五兄弟」

「帰ってきたウルトラマン」を観終わったので、次は「ウルトラマンA」。これも海外盤で全話入って4,200円です!

「帰ってきたウルトラマン」を観終わったので、次は「ウルトラマンA」。これも海外盤で全話入って4,200円です!

という訳で超獣ベロクロンがいきなり広島県福山市に出現しますが、何故広島県かというと、ネットの情報では最初は広島市の原爆ドームの所にベロクロンが現れて、原爆の被害と同じ大きさの被害を与えるという問題脚本で、それが修正されて福山市になったみたいです。さすが市川森一。

それで地球防衛軍はあっさり全滅し、大した時間も経ってないのにすぐTACが結成され、北斗と南がすぐ隊員で採用されるというご都合主義の展開です。ヤプール人という継続する敵、男女の合体(?)による変身、怪獣より強力な超獣など、色々攻めている第一話ですが、残念ながらそのテンションは長続きしなかったですね。それから「帰ってきたウルトラマン」の時にはまだなかった「ウルトラ兄弟」というのがAでは最初から全開です。このウルトラ兄弟というのは円谷プロが自分で考案したのではなくて、小学館の学習誌が創り出した設定です。

スター・トレック・ザ・ネクスト・ジェネレーションの”Loud as a Whisper”

スター・トレック・ザ・ネクスト・ジェネレーションの”Loud as a Whisper”を観ました。エンタープライズ号は数世紀に渡って戦争を続けているソライスV星系の2つの星の調停を行おうとしている、リヴァと呼ばれる交渉人をエンタープライズ号に受け入れます。驚くべきことにリヴァは啞であり、自分では言葉を発することは出来ず、3人の通訳者を従えていました。3人はそれぞれ、リヴァの理性と知性、感情、そしてその調整を司っていました。リヴァはこれまで調停に失敗したことが無いと、自信満々でソライスV星系の調停の場所に赴きますが、一方の兵士が攻撃してきて、3人の通訳者は死んでしまいます。リヴァは自分の過信がこのような事態を招いたことを悔いますが、もはや誰もリヴァの言葉を理解しません。カウンセラーのトロイはそれでも手話で何とかもう一度交渉を行うようリヴァに勧めます。そしてデータが手話をマスターし、リヴァとコミュニケーションが取れるようになりました。トロイはリヴァに不利な状況を有利に変えることが出来る筈と説き、リヴァは自分の手話を双方がマスターしようとすることが平和のきっかけになると思い始め、交渉を再開します。

スター・トレック・ザ・ネクスト・ジェネレーションの”Loud as a Whisper”を観ました。エンタープライズ号は数世紀に渡って戦争を続けているソライスV星系の2つの星の調停を行おうとしている、リヴァと呼ばれる交渉人をエンタープライズ号に受け入れます。驚くべきことにリヴァは啞であり、自分では言葉を発することは出来ず、3人の通訳者を従えていました。3人はそれぞれ、リヴァの理性と知性、感情、そしてその調整を司っていました。リヴァはこれまで調停に失敗したことが無いと、自信満々でソライスV星系の調停の場所に赴きますが、一方の兵士が攻撃してきて、3人の通訳者は死んでしまいます。リヴァは自分の過信がこのような事態を招いたことを悔いますが、もはや誰もリヴァの言葉を理解しません。カウンセラーのトロイはそれでも手話で何とかもう一度交渉を行うようリヴァに勧めます。そしてデータが手話をマスターし、リヴァとコミュニケーションが取れるようになりました。トロイはリヴァに不利な状況を有利に変えることが出来る筈と説き、リヴァは自分の手話を双方がマスターしようとすることが平和のきっかけになると思い始め、交渉を再開します。

うーん、悪い話ではないですし、武力に頼らず平和交渉をするという意味でスター・トレック的ではありますが、ちょっと地味過ぎです。

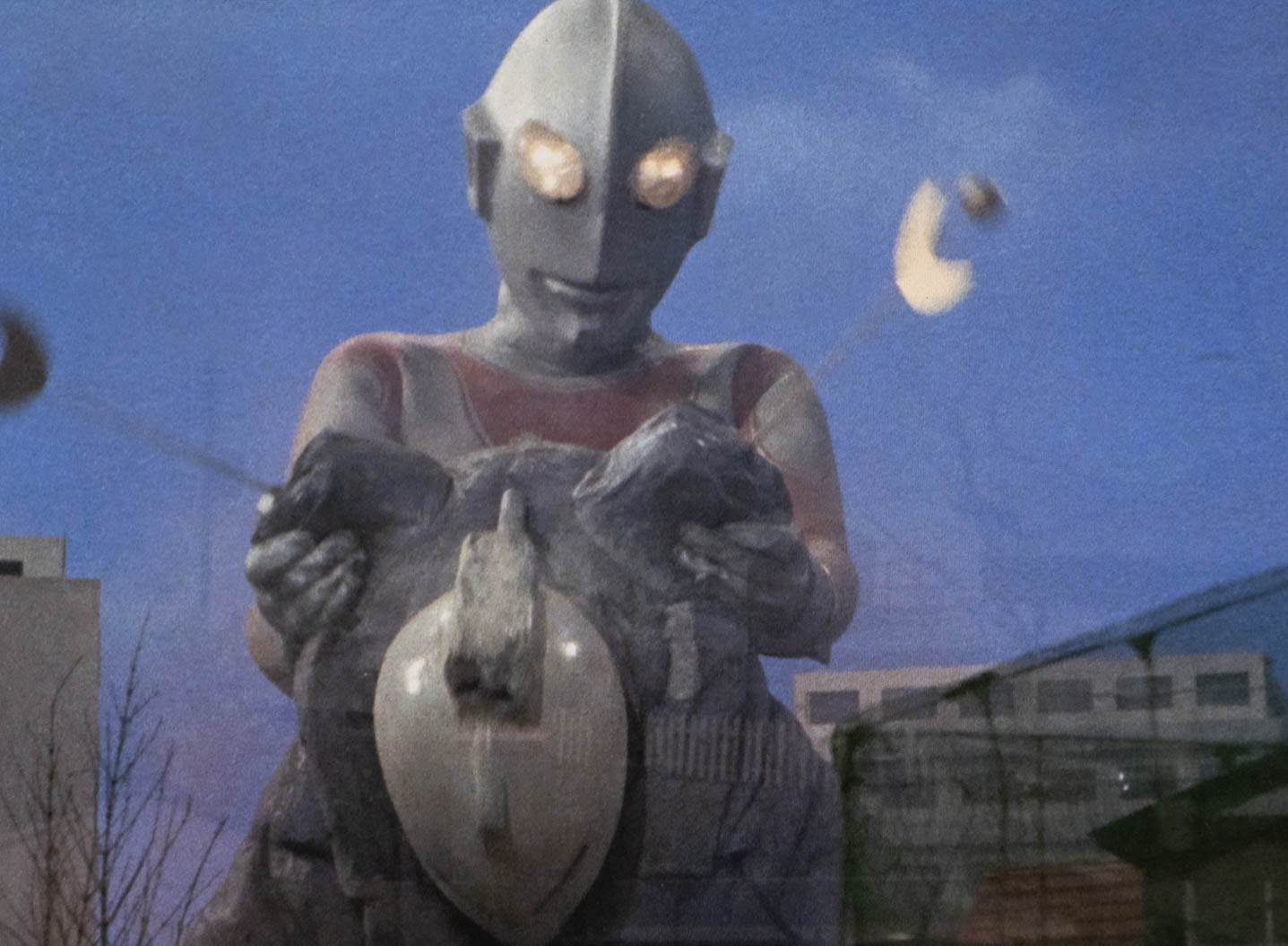

「帰ってきたウルトラマン」の「ウルトラ5つの誓い」(最終回)

「帰ってきたウルトラマン」の最終回、「ウルトラ5つの誓い」を観ました。バット星人と二代目(?)ゼットンが登場します。それでこのゼットンが初代の強さはどこへやら、ウルトラハリケーンとかいう技で空中に飛ばされた所を、初代は跳ね返したスペシウム光線であっさりやられます。というか初代は科特隊が、岩本博士が開発した特殊な弾丸で倒しており、MATが何でその技術を継承していないのかという素朴な疑問が湧きます。

「帰ってきたウルトラマン」の最終回、「ウルトラ5つの誓い」を観ました。バット星人と二代目(?)ゼットンが登場します。それでこのゼットンが初代の強さはどこへやら、ウルトラハリケーンとかいう技で空中に飛ばされた所を、初代は跳ね返したスペシウム光線であっさりやられます。というか初代は科特隊が、岩本博士が開発した特殊な弾丸で倒しており、MATが何でその技術を継承していないのかという素朴な疑問が湧きます。

この最終回で可哀想なのが次郎君で、兄と姉を宇宙人に殺された後、実質的な親・兄代わりの郷隊員にも去られてしまいます。

最終回の出来で言えば、初代ウルトラマンの方がずっと良かったですね。タイトルにもなっている「ウルトラ5つの誓い」も唐突に最後に出てきて、その中身も統一性のない「何それ?」的なものですし。まあとはいえ、初回の放送から52年経って、ちゃんと全部観られたのは良かったです。

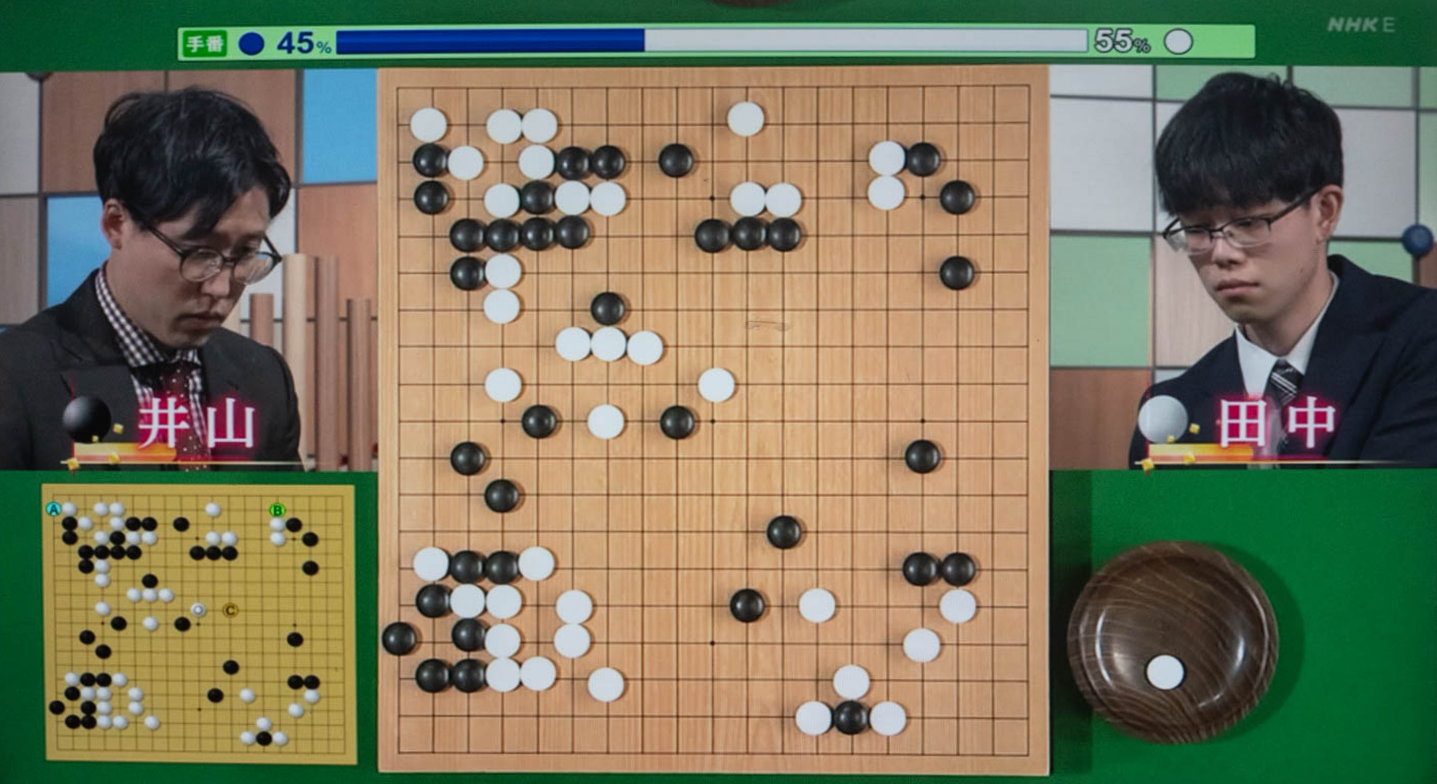

NHK杯戦囲碁 井山裕太王座・碁聖 対 田中康湧4段(2023年11月26日放送分)

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が井山裕太王座・碁聖、白番が田中康湧4段の対戦です。序盤では、黒が白の地模様だった左下隅に潜り込んで地を稼いだのに対し、白がお返しとばかりに左上隅では地を稼ぎました。その左上隅の戦いで、白2子が半分取られたような格好になり、これが動き出せるかどうかがその後の焦点になりました。ただこの石を動いてしまうと、左上隅が劫になってしまう可能性があり、白からのタイミングが難しかったようです。その後右辺の折衝で白が引いていれば無難だったのを伸びたため、黒がハネ込んで白を切断して行きました。ここの折衝の結果、黒が上辺を分断して左側とつながったため、先ほどの白2子の動き出しがほぼ意味が無くなり、ここで黒がリードしたようです。その後も黒が下辺に仕掛けていったりして難しい局面が続きましたが、最後白が左辺で稼いだのに対し、黒が左辺から右辺にまで延びる白の大石を切断しました。その結果白は両方で逃げてどちらも無事でしたが、その利きで黒は上手く下辺の白地を減らせましたし、最後は右側の白の連絡していた石3子を上手く取り込んでこれが決め手となり、黒の中押し勝ちとなりました。

藤野やまなみ温泉

トワイライト・ゾーンの”Printer’s Devil”

トワイライト・ゾーンの”Printer’s Devil”を観ました。SFというより、古典的な悪魔との契約もの。ダンスバーグ・クーリエという新聞社を経営しているダグラス・ウィンターでしたが、その新聞は最近大手のガゼット紙に圧倒され、従業員に給料を払うことが出来ず、ついに活字組みマシンのオペレーターが辞めて新聞が発行出来なくなります。失意のダグラスは酒をあおって橋の上から飛び降りて自殺しようとしていましたが、そこにスミスと名乗る不思議な男がやって来ます。男はクーリエ紙の活字組みマシンのオペレーター兼記者として働くためにやって来たと言います。しかしダンスバーグが借金のため、もう新聞社は差し押さえられる所だと言うと、何とそのお金をスミスが現金で貸し付け、スミスは社員になります。スミスのタイプ組の腕は通常のオペレーターをはるかに上回るスピードです。そして彼が組んだ紙面は「白昼の銀行強盗」「高校の校長が重婚していた」など、事件が起きて一時間も経たない内に号外が発行されます。そのためにクーリエ紙の経営はあっという間に持ち直し、またスミスに借りた借金も返済出来ました。しかしそこでスミスは自分が悪魔であることを明かし、ダンスバーグに死んだら魂を渡す契約をするよう迫ります。ダンスバーグは悪魔に上手く言いくるめられ、契約にサインします。ダンスバーグの恋人で従業員のジャッキーは、スミスの記事があまりにも早くスクープを報じるのを怪しみ、ダンスバーグにスミスを解雇するように言います。しかしダンスバーグは新聞社の成功に酔ってジャッキーの言うことを聞かず、ジャッキーは出ていこうとします。その際にスミスが彼女に言い寄りますが、ジャッキーはスミスに平手打ちをくらわします。スミスはそこでタイプ組マシンを操作し、今晩11:30にジャッキーの乗った車が事故に遭い、ジャッキーが怪我をするという記事を書きます。実はこのタイプ組みマシンはスミスが細工して、このマシンで作った記事は本当にその内容が起きるようになっていました。スミスはダンスバーグにまだ記事の最終行は書いておらず、ジャッキーが怪我で死ぬかどうかは不明だが、ダンスバーグが自殺して魂を引き渡さなければ、ジャッキーが死ぬ記事を書くと脅します。ダンスバーグはジャッキーを探しに行きますが、スミスはその前にジャッキーに会い、車に載せて自分が運転します。その間にダンスバーグは新聞社戻り、タイプ組みマシンで、ダンスバーグとスミスの契約は、ダンスバーグが内容をよく理解していなかったので無効となり、スミスは11:30に消滅する、という記事を作ります。そして11:30に事故は起きますがジャッキーは助かり、スミスは消滅します。

トワイライト・ゾーンの”Printer’s Devil”を観ました。SFというより、古典的な悪魔との契約もの。ダンスバーグ・クーリエという新聞社を経営しているダグラス・ウィンターでしたが、その新聞は最近大手のガゼット紙に圧倒され、従業員に給料を払うことが出来ず、ついに活字組みマシンのオペレーターが辞めて新聞が発行出来なくなります。失意のダグラスは酒をあおって橋の上から飛び降りて自殺しようとしていましたが、そこにスミスと名乗る不思議な男がやって来ます。男はクーリエ紙の活字組みマシンのオペレーター兼記者として働くためにやって来たと言います。しかしダンスバーグが借金のため、もう新聞社は差し押さえられる所だと言うと、何とそのお金をスミスが現金で貸し付け、スミスは社員になります。スミスのタイプ組の腕は通常のオペレーターをはるかに上回るスピードです。そして彼が組んだ紙面は「白昼の銀行強盗」「高校の校長が重婚していた」など、事件が起きて一時間も経たない内に号外が発行されます。そのためにクーリエ紙の経営はあっという間に持ち直し、またスミスに借りた借金も返済出来ました。しかしそこでスミスは自分が悪魔であることを明かし、ダンスバーグに死んだら魂を渡す契約をするよう迫ります。ダンスバーグは悪魔に上手く言いくるめられ、契約にサインします。ダンスバーグの恋人で従業員のジャッキーは、スミスの記事があまりにも早くスクープを報じるのを怪しみ、ダンスバーグにスミスを解雇するように言います。しかしダンスバーグは新聞社の成功に酔ってジャッキーの言うことを聞かず、ジャッキーは出ていこうとします。その際にスミスが彼女に言い寄りますが、ジャッキーはスミスに平手打ちをくらわします。スミスはそこでタイプ組マシンを操作し、今晩11:30にジャッキーの乗った車が事故に遭い、ジャッキーが怪我をするという記事を書きます。実はこのタイプ組みマシンはスミスが細工して、このマシンで作った記事は本当にその内容が起きるようになっていました。スミスはダンスバーグにまだ記事の最終行は書いておらず、ジャッキーが怪我で死ぬかどうかは不明だが、ダンスバーグが自殺して魂を引き渡さなければ、ジャッキーが死ぬ記事を書くと脅します。ダンスバーグはジャッキーを探しに行きますが、スミスはその前にジャッキーに会い、車に載せて自分が運転します。その間にダンスバーグは新聞社戻り、タイプ組みマシンで、ダンスバーグとスミスの契約は、ダンスバーグが内容をよく理解していなかったので無効となり、スミスは11:30に消滅する、という記事を作ります。そして11:30に事故は起きますがジャッキーは助かり、スミスは消滅します。

スミスを演じていたのは、どこかで観たと思ったら、バットマンでペンギンを演じたり、ロッキーでコーチの役を演じた、バージェス・メレディスでした。まあ良く出来た話でしたが、SFとは言えないですね。

「帰ってきたウルトラマン」の「地獄からの誘い」

「帰ってきたウルトラマン」の「地獄からの誘い」を観ました。地底研究の大家の小泉博士の研究所がある怪物に襲われて破壊され、また小泉博士は自殺したと報ぜられます。小泉博士に昔命を救ってもらったことがある上野隊員は、先生が自殺なんかする筈がない、と調査を始め、博士の一人娘のチドリの所に行きます。そこを誰かに襲われ、上野隊員は銃で応戦しますが、その銃で倒されたのは何と小泉博士でした。MATの隊員が民間人を撃ち殺した、ということで、またもMATは廃止、ということになりかけます。しかし、南隊員が現像したフィルムに写っていた怪物をチドリが地底人キングポックルであると証言し、小泉博士の体内で見つかった弾丸もMATのものに似せた偽装であることが判明します。結局ウルトラマンと地底人の戦いになり、ウルトラマンは地底に飲み込まれかけて苦戦しますが、チドリのキングポックルは目が見えない、という言葉を思い出し、超音波を発する部分を攻撃して最後はブレスレットで仕留めます。次は最終回で、ゼットンが登場します。

「帰ってきたウルトラマン」の「地獄からの誘い」を観ました。地底研究の大家の小泉博士の研究所がある怪物に襲われて破壊され、また小泉博士は自殺したと報ぜられます。小泉博士に昔命を救ってもらったことがある上野隊員は、先生が自殺なんかする筈がない、と調査を始め、博士の一人娘のチドリの所に行きます。そこを誰かに襲われ、上野隊員は銃で応戦しますが、その銃で倒されたのは何と小泉博士でした。MATの隊員が民間人を撃ち殺した、ということで、またもMATは廃止、ということになりかけます。しかし、南隊員が現像したフィルムに写っていた怪物をチドリが地底人キングポックルであると証言し、小泉博士の体内で見つかった弾丸もMATのものに似せた偽装であることが判明します。結局ウルトラマンと地底人の戦いになり、ウルトラマンは地底に飲み込まれかけて苦戦しますが、チドリのキングポックルは目が見えない、という言葉を思い出し、超音波を発する部分を攻撃して最後はブレスレットで仕留めます。次は最終回で、ゼットンが登場します。