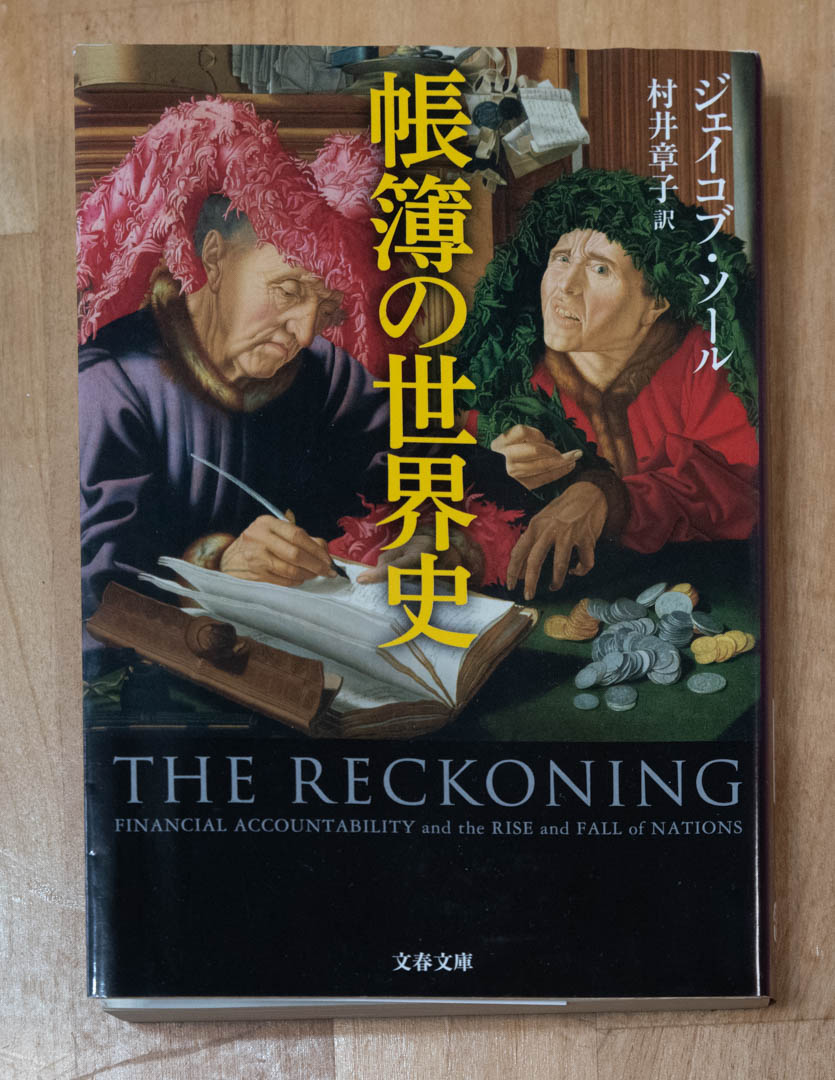

ジェイコブ・ソールの「帳簿の世界史」を読了。筆者は会計学と歴史学の専門家で、この本は「複式簿記」と国の繁栄をセットにして書いた歴史書です。しかし歴史書としては質が低く所々間違ったことが書いてあります。というか主題は「複式簿記をきちんと採用した国は栄え、そうでない国は駄目になった」ということの繰り返しです。私見では複式簿記というかお金の管理はもちろん必要なことでしょうが、それが十分条件では無い訳で、いくら帳簿をきちんと付けていても、歳出が歳入より大幅に多ければその国はいつかは破綻します。というか大体戦争とインフレでチャラになるんですけど。それとこの本で良く分る別のことは、複式簿記は常に複複簿記というか二重複式簿記になりやすい、平たく言えば常に表帳簿と裏帳簿が使われてきたということで、複雑で元帳とか仕訳帳が多数あるので、ごまかしやすいというか、簿記の歴史は粉飾の歴史でもあります。今会社で内部統制の手伝いをやっていますが、こんなのがうるさく言われるようになったのも、最近の粉飾決算によるスキャンダルが原因です。これについては今後も無くなることが無いどころか、フィンテクとかのIT技術の進歩で財務情報がますますブラックボックス化し、もっと状況が悪くなるような気がします。ある生成AIが粉飾決算情報を作り出し、別の生成AIがそれを暴こうとする、といった世界がもうすぐ来そうだと思います。まあまとめて、暇つぶしにはなりますが、学術的な本ではないです。

ジェイコブ・ソールの「帳簿の世界史」を読了。筆者は会計学と歴史学の専門家で、この本は「複式簿記」と国の繁栄をセットにして書いた歴史書です。しかし歴史書としては質が低く所々間違ったことが書いてあります。というか主題は「複式簿記をきちんと採用した国は栄え、そうでない国は駄目になった」ということの繰り返しです。私見では複式簿記というかお金の管理はもちろん必要なことでしょうが、それが十分条件では無い訳で、いくら帳簿をきちんと付けていても、歳出が歳入より大幅に多ければその国はいつかは破綻します。というか大体戦争とインフレでチャラになるんですけど。それとこの本で良く分る別のことは、複式簿記は常に複複簿記というか二重複式簿記になりやすい、平たく言えば常に表帳簿と裏帳簿が使われてきたということで、複雑で元帳とか仕訳帳が多数あるので、ごまかしやすいというか、簿記の歴史は粉飾の歴史でもあります。今会社で内部統制の手伝いをやっていますが、こんなのがうるさく言われるようになったのも、最近の粉飾決算によるスキャンダルが原因です。これについては今後も無くなることが無いどころか、フィンテクとかのIT技術の進歩で財務情報がますますブラックボックス化し、もっと状況が悪くなるような気がします。ある生成AIが粉飾決算情報を作り出し、別の生成AIがそれを暴こうとする、といった世界がもうすぐ来そうだと思います。まあまとめて、暇つぶしにはなりますが、学術的な本ではないです。

カテゴリー: Book

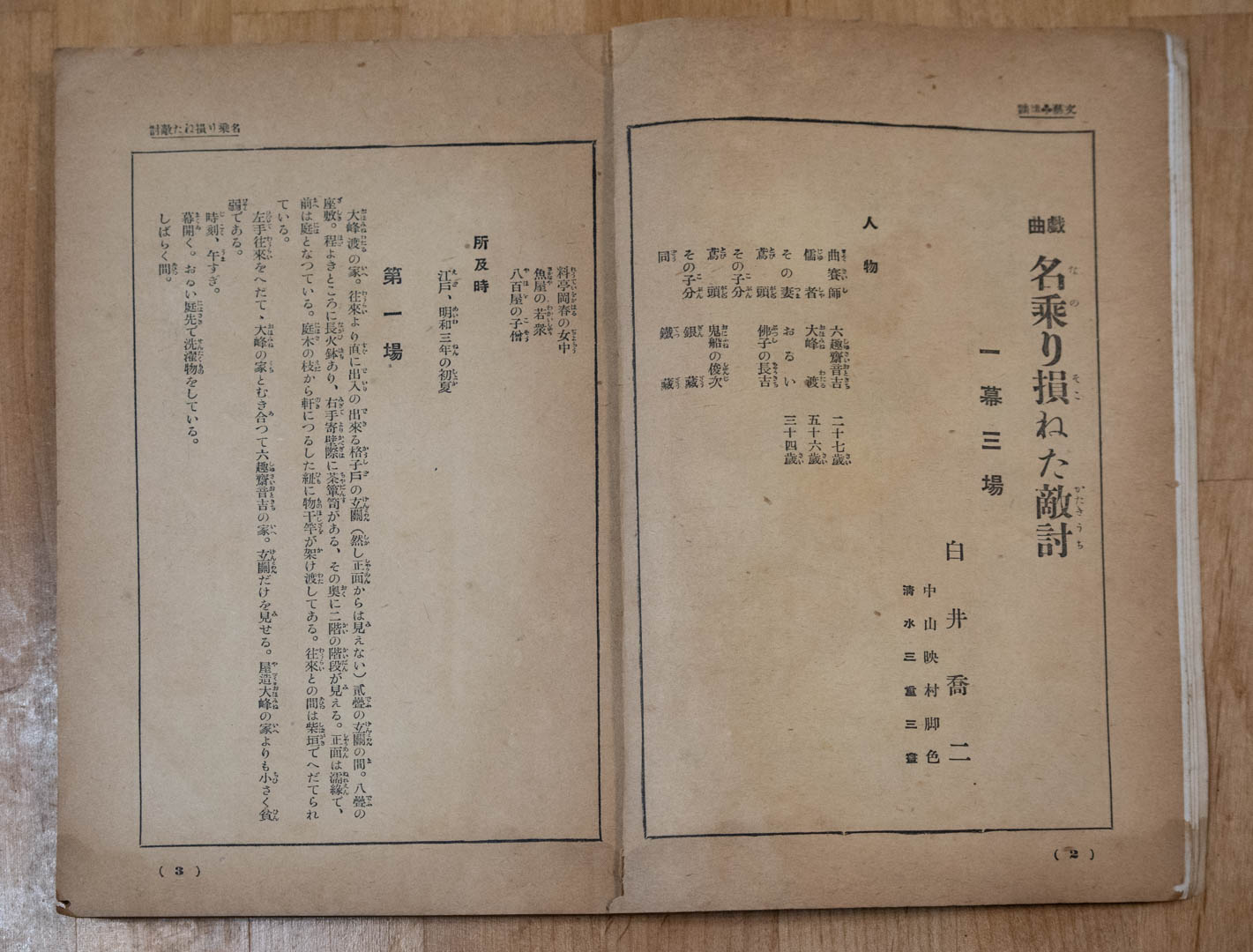

白井喬二の「名乗り損ねた敵討」、「紙城」

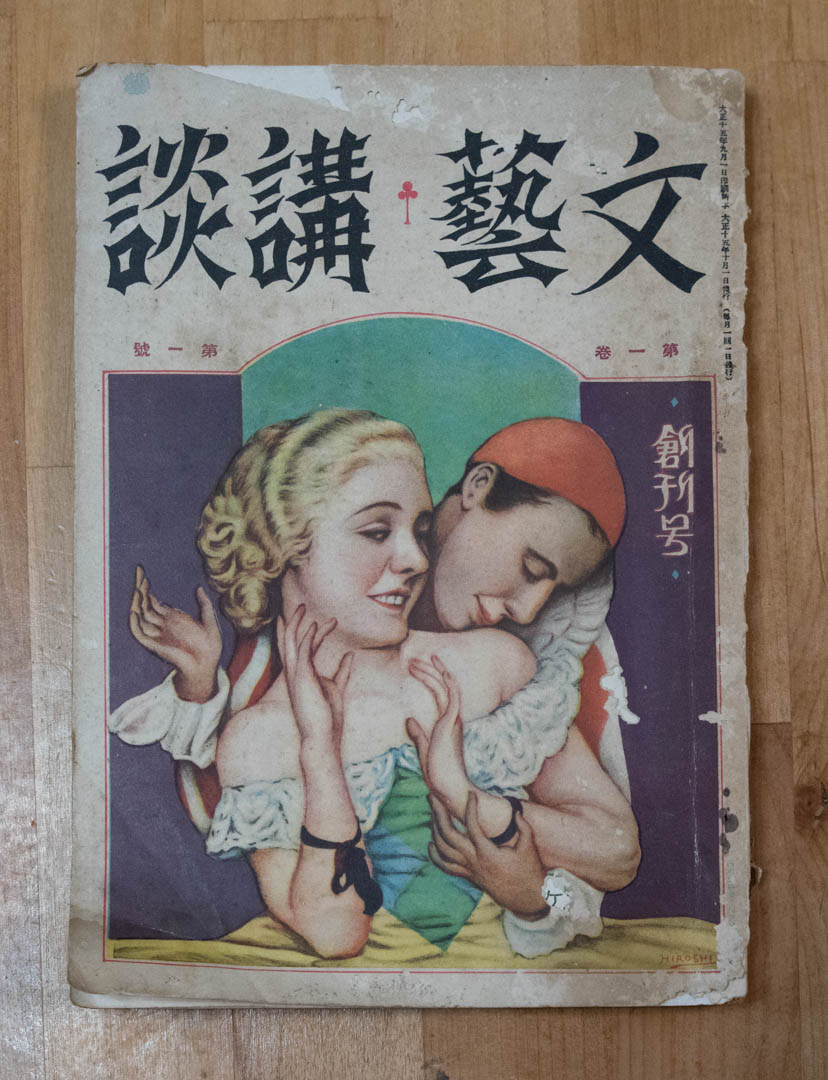

もう一冊、ヤフオクで落札した白井喬二作品掲載誌。「ポケット講談社」(大日本雄弁会講談社と関係あるかどうか不明)の「文藝講談」創刊号です。(大正15年10月発行)この雑誌に白井喬二は「名乗り損ねた敵討」という戯曲(!)と「紙城」というエッセイを載せています。白井以外では、三上於菟吉、長谷川伸なども名前を連ねており、それなりに気合いの入った雑誌だったように見えます。ちなみに表紙がこれもカストリ雑誌みたいに見えますが、おそらくピエロとコロンビーヌかと。「名乗り損ねた敵討ち」は初めて出会った白井喬二の戯曲です。(未読ですが、他に戦前の「苦楽」に載った「古代マーチ」という戯曲もあるようです。)一幕三場ですが、この号には一場の途中で終わっています。古書店でも国会図書館でも、この雑誌の2号以下は発見出来ませんので、初の戯曲も全容を知ることが出来ず残念です。主人公はサイコロ作り師で、とある親分が雇いたがっているということで、おそらくグラ賽(特定の目が出やすいイカサマ用のサイコロ)作りであることが匂わされていますが、詳細は不明です。実際に上演されかも不明ですが、おそらく無いと思います。

もう一冊、ヤフオクで落札した白井喬二作品掲載誌。「ポケット講談社」(大日本雄弁会講談社と関係あるかどうか不明)の「文藝講談」創刊号です。(大正15年10月発行)この雑誌に白井喬二は「名乗り損ねた敵討」という戯曲(!)と「紙城」というエッセイを載せています。白井以外では、三上於菟吉、長谷川伸なども名前を連ねており、それなりに気合いの入った雑誌だったように見えます。ちなみに表紙がこれもカストリ雑誌みたいに見えますが、おそらくピエロとコロンビーヌかと。「名乗り損ねた敵討ち」は初めて出会った白井喬二の戯曲です。(未読ですが、他に戦前の「苦楽」に載った「古代マーチ」という戯曲もあるようです。)一幕三場ですが、この号には一場の途中で終わっています。古書店でも国会図書館でも、この雑誌の2号以下は発見出来ませんので、初の戯曲も全容を知ることが出来ず残念です。主人公はサイコロ作り師で、とある親分が雇いたがっているということで、おそらくグラ賽(特定の目が出やすいイカサマ用のサイコロ)作りであることが匂わされていますが、詳細は不明です。実際に上演されかも不明ですが、おそらく無いと思います。

「紙城」というエッセイは、白井が何かの文献でこの表現を見つけ、本当に紙で作った城があったのかと思ったけど、実際は「金城湯池」の反対で比喩的に攻め破られやすい脆弱な城のことを言うことが分ってがっかりする、というまあ城師同士の戦いを描いた白井らしいエッセイです。

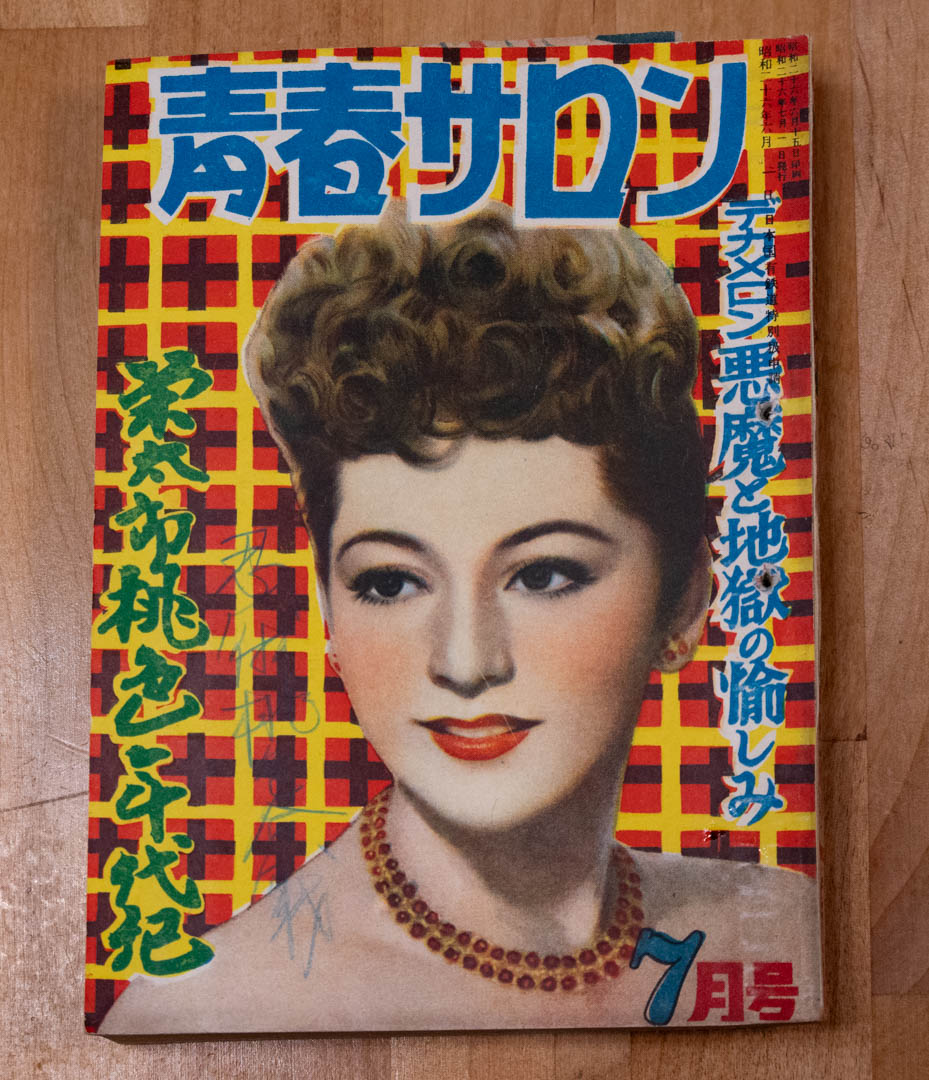

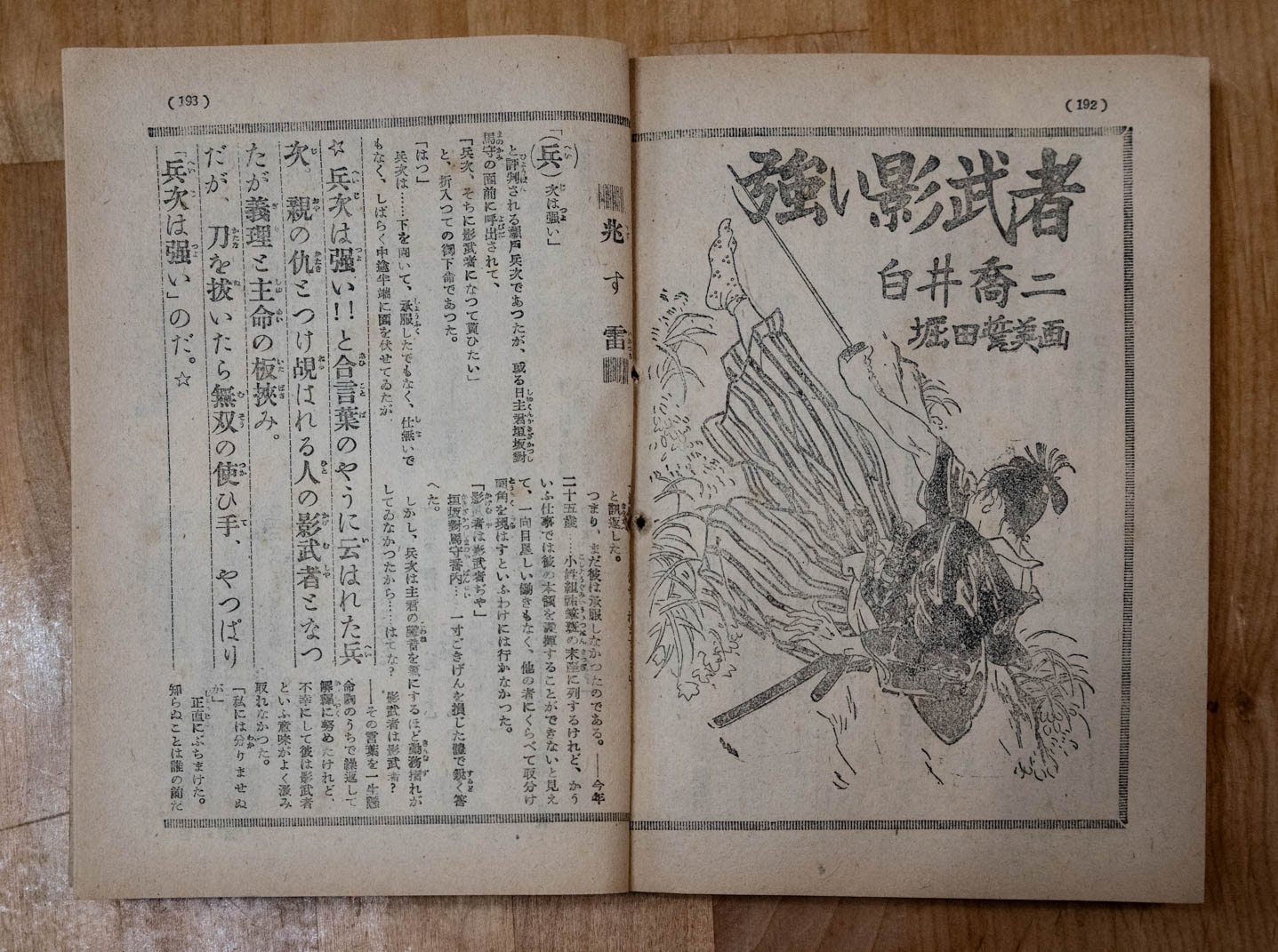

白井喬二の「強い影武者」

久しぶりに白井喬二の未読作品を入手。しかし掲載誌は昭和26年7月発売の、「青春サロン」という誰が見てもカストリ雑誌です。題名は「強い影武者」。残念ながら失敗作以外の何物でも無く、トップページに書いてある要約がそのままで、それ以上の内容はまったくありません。紀田順一郎さんによるとカストリ雑誌の多くは昭和25年頃姿を消した、とあります。しかし古書店では、昭和26年発行のカストリ雑誌が多数売られています。これはおそらく、ブームは過ぎたのにまだ売れると思って出したカストリ雑誌がまったく売れずに出版社の倉庫などに残って、それがそのまま古書店に流れたのではないかと思います。なお、白井喬二以外にも一流の作家がカストリ雑誌に書いていたケースは多数あります。しかし天国の白井喬二も「こんな作品まで発掘しなくていいよ」と言いそうな気がします。

久しぶりに白井喬二の未読作品を入手。しかし掲載誌は昭和26年7月発売の、「青春サロン」という誰が見てもカストリ雑誌です。題名は「強い影武者」。残念ながら失敗作以外の何物でも無く、トップページに書いてある要約がそのままで、それ以上の内容はまったくありません。紀田順一郎さんによるとカストリ雑誌の多くは昭和25年頃姿を消した、とあります。しかし古書店では、昭和26年発行のカストリ雑誌が多数売られています。これはおそらく、ブームは過ぎたのにまだ売れると思って出したカストリ雑誌がまったく売れずに出版社の倉庫などに残って、それがそのまま古書店に流れたのではないかと思います。なお、白井喬二以外にも一流の作家がカストリ雑誌に書いていたケースは多数あります。しかし天国の白井喬二も「こんな作品まで発掘しなくていいよ」と言いそうな気がします。

塩野七生の「ギリシアの物語 [4] 新しき力」

塩野七生の「ギリシアの物語 [4] 新しき力」を読了。これが塩野七生の最後の作品(と本人が言っている)ですが、その最後の最後が大王と称されたマケドニアのアレクサンドロス。20歳で王になり、32歳でおそらくマラリアで倒れて亡くなるまで、「太く短く」をこれだけ体現した人はいません。また徹底した率先垂範の人で、後のカエサル、ハンニバル、ナポレオンに至るまで誰にも真似の出来ないスタイルでした。「最後に若い英雄を」という気持ちがあったようです。

塩野七生の「ギリシアの物語 [4] 新しき力」を読了。これが塩野七生の最後の作品(と本人が言っている)ですが、その最後の最後が大王と称されたマケドニアのアレクサンドロス。20歳で王になり、32歳でおそらくマラリアで倒れて亡くなるまで、「太く短く」をこれだけ体現した人はいません。また徹底した率先垂範の人で、後のカエサル、ハンニバル、ナポレオンに至るまで誰にも真似の出来ないスタイルでした。「最後に若い英雄を」という気持ちがあったようです。

巻末の「十七歳の夏――読者に」を読んで「あっ」と思ったのが、塩野七生の最初の編集者が塙嘉彦だったこと。私は小林信彦のファンでもあってほとんどの本を持っていますが、その中で文学作品としてもっともレベルが高いと思っている短篇集「袋小路の休日」が文芸誌「海」で塙嘉彦のアドバイスの下書かれたものです。人の縁というかつながりというのは不思議なものです。

塩野七生さんは最後に読者に対し「ほんとうにありがとう。」という言葉を残していますが、こちらこそ「ほんとうにありがとう。」と言いたいです。塩野七生の作品を読むことでそれだけ私の人生は豊かになったと思います。それにアレクサンドロスがやろうとした多民族共生の夢をローマ人が引き継いで完成させる、というのがこの本に出て来て、今やっているヴェーバーの「ローマ土地制度史」の翻訳にも役立ちます。丁度「ローマ市民 対 異人」という対立が「単一のローマ帝国民」に解消する、というのが出て来たばかりでしたから。

塩野七生の「ギリシア人の物語 [3] 都市国家ギリシアの終焉」

塩野七生の「ギリシア人の物語 [3] 都市国家ギリシアの終焉」を読了。この巻は正直な所、読むのが辛い、悲しい展開でした。アテネは長期に渡ったペロポネソス戦争を結局ペルシアの資金を使ったスパルタによって敗れ、常時200隻のガレー船を誇った最強の海軍はわずか20隻のみを許され、エーゲ海一帯への制海力に支えられた経済的な優位も、そして都市中心部と外港を結ぶ外壁もほぼ破壊され、完全に凋落します。しかし、勝ったスパルタの方もアテネに代わってギリシア全土に覇を唱え都市国家群を支配するということが出来ず、その内台頭してきたテーベに伝統の重装歩兵の軍が打ち破られてしまいます。しかしそのテーベも弱小ポリスであり優れた指導者二人が死ぬとあっという間に衰え、そこに台頭してきたマケドニアのフィリッポスに敗れ、かつては後進地域として馬鹿にされてきたマケドニアが今やギリシアの盟主となります。という流れですが、いわゆる有名なソクラテスへの死刑判決がこの時期だったのは理解していませんでした。要するにアテネの凋落への不満に対するスケープゴートが必要だったのだろうな、と思いました。かつてドイツの第2次世界大戦の敗北がヒトラーによって引き起こされたのは、マックス・ヴェーバーがワイマール共和国の成立時に人民による選挙の大統領制を主張したからだ、というきわめておかしな批判がモムゼンという人によって行われましたが、スケープゴート探しという意味で同じだな、と思いました。(念のため、ヴェーバーは1920年に死んでいますので、ナチスの台頭とは何の関係もありません。)

塩野七生の「ギリシア人の物語 [3] 都市国家ギリシアの終焉」を読了。この巻は正直な所、読むのが辛い、悲しい展開でした。アテネは長期に渡ったペロポネソス戦争を結局ペルシアの資金を使ったスパルタによって敗れ、常時200隻のガレー船を誇った最強の海軍はわずか20隻のみを許され、エーゲ海一帯への制海力に支えられた経済的な優位も、そして都市中心部と外港を結ぶ外壁もほぼ破壊され、完全に凋落します。しかし、勝ったスパルタの方もアテネに代わってギリシア全土に覇を唱え都市国家群を支配するということが出来ず、その内台頭してきたテーベに伝統の重装歩兵の軍が打ち破られてしまいます。しかしそのテーベも弱小ポリスであり優れた指導者二人が死ぬとあっという間に衰え、そこに台頭してきたマケドニアのフィリッポスに敗れ、かつては後進地域として馬鹿にされてきたマケドニアが今やギリシアの盟主となります。という流れですが、いわゆる有名なソクラテスへの死刑判決がこの時期だったのは理解していませんでした。要するにアテネの凋落への不満に対するスケープゴートが必要だったのだろうな、と思いました。かつてドイツの第2次世界大戦の敗北がヒトラーによって引き起こされたのは、マックス・ヴェーバーがワイマール共和国の成立時に人民による選挙の大統領制を主張したからだ、というきわめておかしな批判がモムゼンという人によって行われましたが、スケープゴート探しという意味で同じだな、と思いました。(念のため、ヴェーバーは1920年に死んでいますので、ナチスの台頭とは何の関係もありません。)

次の巻はいよいよアレキサンダー大王の登場です。塩野七生の最後の著作になります。

塩野七生の「ギリシア人の物語 [2] 民主政の成熟と崩壊」

塩野七生の「ギリシア人の物語 [2] 民主政の成熟と崩壊」を読了。この巻では前半が傑出した政治家であるペリクレスの下でのアテネの絶頂期、後半はそれが一転していわゆる衆愚政治に陥り、あれほど絶頂を誇ってエーゲ海一帯をデロス同盟という形で支配したアテネがついにはスパルタに敗れほぼ全てを失うまでが描かれます。著者が言っているように民主政と衆愚政治は同じコインの裏表であり、その制度自体がその国の成功と繁栄を約束するのではなく、結局は優れた指導者とそれを冷静に支持する国民がいるかどうか、だということがこの巻の歴史によって良く分ります。後半の時代でも優れた人物がいなかった訳ではなく、例えばアルキピデスはソクラテスに学んだ弁論の術と美貌、そして軍事的才能を誇りましたが、結局その足を引っ張る者が多数いて、極めつけはシラクサとの戦いの真っ最中に総司令官であったアルキピデスが涜神行為の容疑でアテネに召喚され戦場を離れます。(アルキピデスはアテネに戻る途中で逃亡し、何とスパルタに亡命します。)ローマが共和制から三頭政治を経て結局帝政になり、パクス・ロマーナという平和な時代を築きましたが、エイレーネー・アテーノーン(アテネの平和)はわずか75年(ペルシア戦争に勝ってから)しか続くことが出来ませんでした。(しかも最後の方は途中のニキアスの和平を含めて27年も続いたペロポネソス戦争でまったく「平和」とは言えませんでしたが。でもパクス・アメリカーナだって実際は戦争ばかりしていますから。)しかしそうは言っても、そのわずかな間に頂点を極めたギリシア悲劇や哲学がその後の欧州に対し大きな影響を与えていくことになったのですが。

塩野七生の「ギリシア人の物語 [2] 民主政の成熟と崩壊」を読了。この巻では前半が傑出した政治家であるペリクレスの下でのアテネの絶頂期、後半はそれが一転していわゆる衆愚政治に陥り、あれほど絶頂を誇ってエーゲ海一帯をデロス同盟という形で支配したアテネがついにはスパルタに敗れほぼ全てを失うまでが描かれます。著者が言っているように民主政と衆愚政治は同じコインの裏表であり、その制度自体がその国の成功と繁栄を約束するのではなく、結局は優れた指導者とそれを冷静に支持する国民がいるかどうか、だということがこの巻の歴史によって良く分ります。後半の時代でも優れた人物がいなかった訳ではなく、例えばアルキピデスはソクラテスに学んだ弁論の術と美貌、そして軍事的才能を誇りましたが、結局その足を引っ張る者が多数いて、極めつけはシラクサとの戦いの真っ最中に総司令官であったアルキピデスが涜神行為の容疑でアテネに召喚され戦場を離れます。(アルキピデスはアテネに戻る途中で逃亡し、何とスパルタに亡命します。)ローマが共和制から三頭政治を経て結局帝政になり、パクス・ロマーナという平和な時代を築きましたが、エイレーネー・アテーノーン(アテネの平和)はわずか75年(ペルシア戦争に勝ってから)しか続くことが出来ませんでした。(しかも最後の方は途中のニキアスの和平を含めて27年も続いたペロポネソス戦争でまったく「平和」とは言えませんでしたが。でもパクス・アメリカーナだって実際は戦争ばかりしていますから。)しかしそうは言っても、そのわずかな間に頂点を極めたギリシア悲劇や哲学がその後の欧州に対し大きな影響を与えていくことになったのですが。

塩野七生の「ギリシア人の物語 [1] 民主政のはじまり」

塩野七生の「ギリシア人の物語[1]民主政のはじまり」を読了。考えてみると塩野七生とも長い付き合いで、学生時代に「チェーザレ・ボルジアあるいは優雅なる冷酷」や「神の代理人」「海の都の物語」あたりから始って「コンスタンティノープルの陥落」とか「ロードス島騎士団」、そして「ローマ人の物語」と、私の世界史の知識の半分くらいはマックス・ヴェーバーと塩野七生で出来ていると言ってもいいかも。イヴァン・ジャブロンカの「歴史は現代文学である」じゃないですけど、無味乾燥な教科書的な歴史書を読むより、塩野七生の小説を読んだ方がはるかに身につくと思います。その理由は塩野七生がいくつになっても、歴史を作った英雄達にある意味惚れ込んで、その女性の眼で魅力を描いているからではないかと思います。この巻ではそれはテミストクレスですね。陸上で10倍、海上で3倍近いペルシア軍を、普段はバラバラなギリシアの都市国家連合が、結束して3度の戦いで見事に打ち破るのですが、その2回目のサラミスの海戦での中心人物がテミストクレスです。その目的のために手段を選ばずあらゆることをするやり方が、男の目から見ても魅力的です。晩年政敵に陥れられ陶片追放になり、さらには殺害されそうになった時、何とかつての敵のペルシアに渡ってそこで重用されたというのもすごいです。

塩野七生の「ギリシア人の物語[1]民主政のはじまり」を読了。考えてみると塩野七生とも長い付き合いで、学生時代に「チェーザレ・ボルジアあるいは優雅なる冷酷」や「神の代理人」「海の都の物語」あたりから始って「コンスタンティノープルの陥落」とか「ロードス島騎士団」、そして「ローマ人の物語」と、私の世界史の知識の半分くらいはマックス・ヴェーバーと塩野七生で出来ていると言ってもいいかも。イヴァン・ジャブロンカの「歴史は現代文学である」じゃないですけど、無味乾燥な教科書的な歴史書を読むより、塩野七生の小説を読んだ方がはるかに身につくと思います。その理由は塩野七生がいくつになっても、歴史を作った英雄達にある意味惚れ込んで、その女性の眼で魅力を描いているからではないかと思います。この巻ではそれはテミストクレスですね。陸上で10倍、海上で3倍近いペルシア軍を、普段はバラバラなギリシアの都市国家連合が、結束して3度の戦いで見事に打ち破るのですが、その2回目のサラミスの海戦での中心人物がテミストクレスです。その目的のために手段を選ばずあらゆることをするやり方が、男の目から見ても魅力的です。晩年政敵に陥れられ陶片追放になり、さらには殺害されそうになった時、何とかつての敵のペルシアに渡ってそこで重用されたというのもすごいです。

ロバート・A・ハインラインの「宇宙の戦士」

ロバート・A・ハインラインの「宇宙の戦士」を読了。引っ越しで手持ちの書籍の全てにすぐアクセス出来るようになったので、買っただけで未読だった本を読んでいこうとしているものの一つです。この文庫本は2017年に買いました。

ロバート・A・ハインラインの「宇宙の戦士」を読了。引っ越しで手持ちの書籍の全てにすぐアクセス出来るようになったので、買っただけで未読だった本を読んでいこうとしているものの一つです。この文庫本は2017年に買いました。

日本ではこの作品のパワードスーツがガンダムのモビルスーツを産んだということで有名ですが、実際に表紙に描かれているパワードスーツ(これは最初の日本語訳である矢野徹訳の表紙にあったもの)はガンキャノンにそっくりです。しかし私見ではガンダムのモビルスーツは大き過ぎると思います。せいぜい普通の乗用車ぐらいの大きさにし、文字通り「スーツ」にふさわしいものにして欲しかったです。モビルスーツはそれまでの人が乗り込むロボット(マジンガーZ以来の)とどこが違うの、と感じます。

それでお話は、軟弱で取り立てて際立った能力がない主人公がひょんなことから軍隊を志願し、もっとも過酷な機動歩兵部隊に配属され、敵である昆虫型(蟻のイメージ)エイリアンと戦いながら成長していく、という昔ながらのビルドゥングスロマンであって、あまりSF的な感じはしませんでした。機動歩兵のベースは、古代ギリシアやローマの「重装歩兵」ではないかと思います。(丁度今塩野七生の「ギリシア人の物語」を読み始めた所です。)兵役を経験した者だけが投票権がある社会というのも、これまた古代ギリシアのアテネやスパルタを思わせます。

という訳でまあ面白かったですが、取り立てて「SFの傑作」だとは私は思いません。

芳賀徹先生の「平賀源内」

芳賀徹先生の「平賀源内」を読了。「先生」と書いたのは、大学の時に教養学科の授業「比較文学・比較文化」で半年間芳賀徹先生から教えを受けたからです。ちなみにその時のテーマに影響を受けて、私はその後歌川広重の「八景物」を探し求めることになりました。https://www.shochian.com/hakkei.htm

芳賀徹先生の「平賀源内」を読了。「先生」と書いたのは、大学の時に教養学科の授業「比較文学・比較文化」で半年間芳賀徹先生から教えを受けたからです。ちなみにその時のテーマに影響を受けて、私はその後歌川広重の「八景物」を探し求めることになりました。https://www.shochian.com/hakkei.htm

閑話休題。平賀源内の人生における活動は大きく分けて

(1)物産学、本草学の専門家としての活動

(2)戯作家、浄瑠璃作者で活躍

(3)「山師」として全国の鉱山開発への関わり

に分けられます。この本の前半で若き源内が何度も物産会を開いて全国の動植物・昆虫・鉱物を集めている様子が描かれ、もっとも活き活きと活動した時期ではないかと思います。南方熊楠がその長文の履歴書で「日本今日の生物学は徳川時代の本草学、物産学よりも質が劣る、と、これは強語のごときが実に真実語に候。むかし、かかる学問をせし人はみな本心よりこれを好めり。しかるに、今のはこれをもって卒業また糊口の本源とせんとのみ心がけるゆえ、(以下略)」と友人の農学者田中長三郎の言葉を引用してその時代の学者を批判すると同時に江戸時代の本草学者、物産学者を讃えています。この通り「みな本心よりこれを好めり」というのがこの本でも確認出来ましたし、源内はそれに加え単なる好事家に留まらず「日本の国益に貢献する」という実に高い理想を持っていました。しかしこの分野で結局源内は、多くのオランダ語の図譜を収集しましたが、地道な努力の必要なオランダ語のマスターは結局出来ず、オランダ語の図鑑を参考にして自分自身で日本の物産の図鑑を作るという生涯の夢を果たすことは出来ませんでした。友人であった杉田玄白らが源内ほど多彩な才能は無いにも関わらず地道な努力で「解体新書」を翻訳刊行したのと対照的です。

(2)の作家としての源内は、実はこれが一番源内の実績としては認められているのかもしれません。子供の頃、「日本一の鼻高男」という江戸時代の戯作を子供向けに書き直した本を持っていましたが、それに「風流志道軒伝」が出て来たので、多少は知っています。

(3)については、(1)の延長線上でしょうが、結局「山師」という言葉に象徴されるように、源内の鉱山開発は実践的な製錬技術の知識がないなどの理由で、失敗続きでお金を失うことの方が多かったようです。それでも秋田藩から鉱山開発のお礼で200両もらっていますが、これは単なる鉱山開発の指導というより、秋田ではまだ珍しかった蘭学と洋画の技術を源内が教えたことについての藩主からのお礼も含まれていたようです。

私自身、源内と似ている部分があり、多くのことに興味を持って手を出し、結局どれもものにならない、という器用貧乏な所があり、源内の生き方を追って行くのは辛い部分もありました。幸い今は源内の時より寿命がはるかに伸びており、また私はそれなりにコツコツ努力するということを亡母から受け継いでいるので、少なくとも外国語に関しては、源内のような羽目には陥らないで済んでいるようです。

源内の最後が、ある屋敷の建築を命じられた時、その図面を大工が盗んだと思い込み激高して2人を斬り殺し、結局獄中で病死したのだということは知りませんでした。源内もある意味「双極性障害」を患っていた天才だったのかもしれません。

芳賀徹先生は2020年に既にお亡くなりになっているようですが、さすが芳賀先生で、見事な源内愛が感じられる本でした。

「中世合名・合資会社成立史」の余波

ようやく、という感じですが、私が日本語訳したヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」を読んで、それをベースにして本を書いた人を見つけました。私の訳も誉めていただいていて、それは嬉しいのですが、肝心の「成立史」の読解と解釈にかなり問題があり、批評を書きました。しかし、安藤英治氏と言い、今回の方と言い、ヴェーバーがきちんと述べていることを理解せず、ヴェーバーが言ってもいないことを勝手に解釈する人が多いのは何故なんでしょうか。

ようやく、という感じですが、私が日本語訳したヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」を読んで、それをベースにして本を書いた人を見つけました。私の訳も誉めていただいていて、それは嬉しいのですが、肝心の「成立史」の読解と解釈にかなり問題があり、批評を書きました。しかし、安藤英治氏と言い、今回の方と言い、ヴェーバーがきちんと述べていることを理解せず、ヴェーバーが言ってもいないことを勝手に解釈する人が多いのは何故なんでしょうか。