飯田洋介の「ビスマルク」を読了。この稀代の政治家にして外交家についてもっと知りたいというのが動機でした。しかしこの本は最新の研究に基づいてはいるのでしょうが、単なる事実の羅列の印象が強く、もう少しビスマルクの人物についての突っ込んだ描写が欲しいと思いました。ビスマルクというと鉄血宰相ということで戦争で物事を解決して来た、というイメージが強く実際にデンマーク、オーストリア、フランスと3つの戦争に全て勝ち、オーストリアを除く小ドイツ主義に基づく、プロイセン主導のドイツ統一を成し遂げています。しかしその裏にはある意味天才的な外交努力があり、結局ドイツの悲劇というのはビスマルクの後に彼のような天才的な外交家である政治家を持てなかったことではないかと思います。またオーストリアとの戦争では初戦の勝利に更なる戦線拡大を図る軍部を押さえてわずか7週間で戦争を終わらせており、決して軍国主義一辺倒の人ではありませんでした。またカトリック教徒や社会主義者への弾圧で悪名高い一方で、その当時の欧州としてはもっとも進んだ普通選挙制度を導入し、更には健康保険、労災保険、年金という今日まで続く社会保障を世界で初めて導入したのもビスマルクのドイツでした。そういう意味で一時はドイツの軍神みたいな存在になるのですが、第2次世界大戦でのドイツの敗戦以降は今度は犯人捜しとして全ての責任を押しつけられ、と毀誉褒貶の激しい人物ですが、今の世界には見当たらないタイプの政治家です。

飯田洋介の「ビスマルク」を読了。この稀代の政治家にして外交家についてもっと知りたいというのが動機でした。しかしこの本は最新の研究に基づいてはいるのでしょうが、単なる事実の羅列の印象が強く、もう少しビスマルクの人物についての突っ込んだ描写が欲しいと思いました。ビスマルクというと鉄血宰相ということで戦争で物事を解決して来た、というイメージが強く実際にデンマーク、オーストリア、フランスと3つの戦争に全て勝ち、オーストリアを除く小ドイツ主義に基づく、プロイセン主導のドイツ統一を成し遂げています。しかしその裏にはある意味天才的な外交努力があり、結局ドイツの悲劇というのはビスマルクの後に彼のような天才的な外交家である政治家を持てなかったことではないかと思います。またオーストリアとの戦争では初戦の勝利に更なる戦線拡大を図る軍部を押さえてわずか7週間で戦争を終わらせており、決して軍国主義一辺倒の人ではありませんでした。またカトリック教徒や社会主義者への弾圧で悪名高い一方で、その当時の欧州としてはもっとも進んだ普通選挙制度を導入し、更には健康保険、労災保険、年金という今日まで続く社会保障を世界で初めて導入したのもビスマルクのドイツでした。そういう意味で一時はドイツの軍神みたいな存在になるのですが、第2次世界大戦でのドイツの敗戦以降は今度は犯人捜しとして全ての責任を押しつけられ、と毀誉褒貶の激しい人物ですが、今の世界には見当たらないタイプの政治家です。

カテゴリー: Book

「ゴールデンカムイ」と「まつろわぬもの」

シクルシイ(和気市夫)の「まつろわぬもの」を古書で再購入。以前紹介していますが、引っ越しの時にどこかに行ってしまって買い直したもの。何故そうしたかというと、最近通勤中の暇つぶしに電子書籍で「ゴールデンカムイ」を4巻ぐらいまで読みました。この漫画、色んなアイヌの風俗を初めて漫画で紹介したという点では評価しますが、しかしある意味きれい事過ぎると感じました。シクルシイこと和気市夫は二つの名前が示すようにアイヌ(母親)と日本人(父親)の混血です。

シクルシイ(和気市夫)の「まつろわぬもの」を古書で再購入。以前紹介していますが、引っ越しの時にどこかに行ってしまって買い直したもの。何故そうしたかというと、最近通勤中の暇つぶしに電子書籍で「ゴールデンカムイ」を4巻ぐらいまで読みました。この漫画、色んなアイヌの風俗を初めて漫画で紹介したという点では評価しますが、しかしある意味きれい事過ぎると感じました。シクルシイこと和気市夫は二つの名前が示すようにアイヌ(母親)と日本人(父親)の混血です。

まずは臭い。シクルシイが自分の生まれたアイヌのコタンの家でまず思い出すのが臭いだそうで、匂いではないのは、アイヌの家では湖の魚の干物、各種獣肉の生肉などが保管してあって、それらが混じり合ってなんとも言えない悪臭を発して、それが体臭にも染みこんで、当時の日本人からは「アイヌは臭い」と言われていたとこの本にあります。なのでゴールデンカムイの不死身の杉本が最初にコタンに行ってアシリパの家に入った時の反応は「く、臭え、何だこの臭い…」であるべきと思います。残念ながら現在のどんなバーチャルなメディアも臭いを的確に伝えることは出来ません。

またゴールデンカムイではアイヌが他民族との混血に寛容であったみたいなことが書いてありますが、これも本当でしょうか。元々和人はいなかった北海道(蝦夷地)に明治になって和人が大量に入って来て、土地の登記が出来ないアイヌを騙してその土地を奪い、ということで、当時のアイヌで日本人と結婚する人が多かったのはある意味自衛のためやむを得ずという要素があったのだと思います。それがゴールデンカムイでのアシリパと杉本の関係は、ある意味ディズニーの「ポカホンタス」だと思いました。ちなみに「まつろわぬもの」ではシクルシイの美人の姉と、和人の良家の男性が恋に落ちますが、男性の親戚一同が「アイヌの血をうちの家系に入れるとは!」と反対した結果、二人は心中します。

この「まつろわぬもの」はこの他にも当時のアイヌがどのように和人から扱われていたか多数のエピソードが出て来ますので、ゴールデンカムイに疑問を感じたら読んでみることをお勧めします。

ジェイン・オースティンの「エマ」

ジェイン・オースティンの「エマ」を読了。家にある「買ったけど読んでない本」撲滅プロジェクト?の一環。多分買ったのは「高慢と偏見」を読んだ後で20年以上前。既に古本化しています。

ジェイン・オースティンの「エマ」を読了。家にある「買ったけど読んでない本」撲滅プロジェクト?の一環。多分買ったのは「高慢と偏見」を読んだ後で20年以上前。既に古本化しています。

オースティンの「高慢と偏見」を読んだ後、「良く出来た少女漫画」という感想を持ちました。これは決して馬鹿にしている訳ではなく、私は小説と漫画に上下は付けていません。E.M.フォースターは、オースティンの小説の登場人物は全て「ラウンド・キャラクター」だと言っており、その意味は小説の中で変化したり成長する複雑なキャラクターのことを言います。反対はフラット・キャラクターで、それは例えばディケンズの「クリスマス・キャロル」に出てくる改心前のスクルージ爺さんが吝嗇の象徴のように行動しますが、いつも読者の期待通りの行動しかしない浅いキャラクターを言います。この小説の主人公の「エマ」はまさにラウンドキャラクターです。基本的には年老いた父親の面倒を良く見て、また女友達の前途を考えてやる優しい性格に描かれていますが、一方で好き嫌いが激しくまた思い込みが強くて友のためにとやったことが全て裏目に出るという例が出てきます。また時代から考えて仕方がないのでしょうが、階級主義で、ハリエットという女友達がある男性からプロポーズされた時、相手が農民だからという理由で反対します。また女性の考えは所詮浅はかで、思慮深い男性によってそれが矯正されるべきといったこちらも時代がかった描かれ方です。また未知だった男性の印象が、第一印象から次第に変わって行くという展開は「高慢と偏見」と同じです。と色々悪口めいたことを書きましたが、基本的には読んでいて飽きずに最後まで楽しめる小説であるのは間違いありませんし、女性ならではの細かな心理描写も感心します。さらには18世紀末のイギリスの田園での生活というのもちょっと憧れる所があります。「高慢と偏見」の時は主人公の妹が駆け落ちしたりというドラマがありましたが、この「エマ」にはそういう劇的な展開はありませんが、結局3組の夫婦が生まれれるその過程が波瀾万丈ということは出来ると思います。ちなみに私はエマが最終的に結婚した男性は、2/3くらい読んだ所で多分そうなるだろうと気がついていました。

カルタゴに撒かれた塩?

ローマが三度に渡るカルタゴとの戦いで最終的に勝利した後、カルタゴが二度と復活しないように、スキピオがカルタゴ市の土地に塩を撒いて農業が出来ない不毛の地にしたという伝承があります。

ローマが三度に渡るカルタゴとの戦いで最終的に勝利した後、カルタゴが二度と復活しないように、スキピオがカルタゴ市の土地に塩を撒いて農業が出来ない不毛の地にしたという伝承があります。

しかしこの話はおそらく儀式的に(意味は違いますが日本の相撲で土俵に塩を撒くように)行われたのが誇張されたんではないかと思います。その証拠として、ポエニ戦争終結の後、10年くらいしてグラックス兄弟が貴族と平民の格差を減らすため、平民に土地を分配しようとします。その土地がヴェーバーによれば大半がカルタゴの土地だったようです。塩を撒かれて農業が不可能な土地をもらっても誰も得しないでしょう。

それに、カルタゴ市の耕地がどのくらいの面積なのか分かりませんが、当時の製塩技術でその全体に撒くほどの大量の塩をどうやって製造し運搬したのか、どう考えても無理があります。

ChatGPT4の回答は以下。

=================================

カルタゴに塩を撒いて土地を不毛にしたという話は、広く知られている逸話ですが、歴史的な証拠に基づくと、この話は事実ではないとされています。この話は象徴的な行為として後世に語り継がれていますが、古代の文献にはそのような出来事を記述しているものはありません。

実際に、第三次ポエニ戦争の後、紀元前146年にカルタゴが完全に破壊され、ローマによって征服されましたが、その土地に塩を撒いて農業を不可能にしたという記録は存在しません。むしろ、カルタゴ周辺の土地は、その後も農業に利用されていたことが示されています。

「塩を撒く」という逸話は、敵に対する完全な勝利とその土地の永久的な破壊を象徴するための物語として広まった可能性がありますが、歴史的事実としては根拠がありません。この話は、後世の作家や歴史家によって創作され、伝えられたものと考えられています。

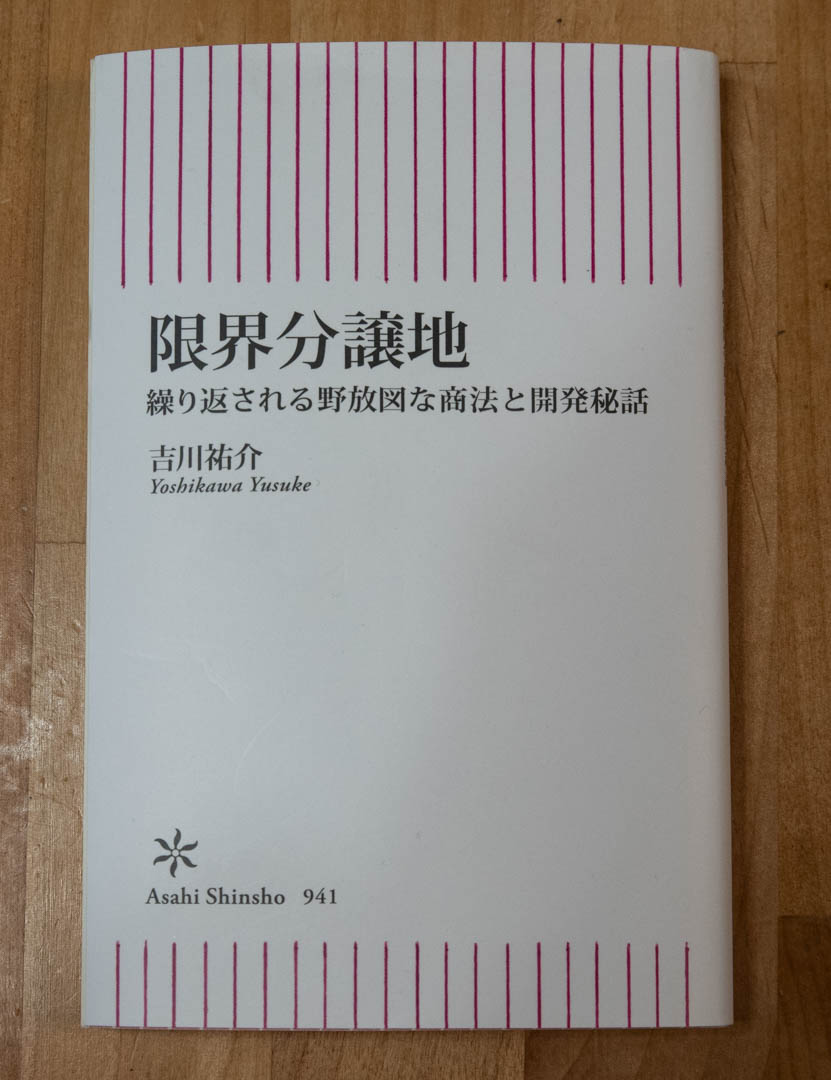

吉川祐介の「限界分譲地」

吉川祐介の「限界分譲地」を読みました。タイトルは「限界集落」からの派生語で、主としてバブル時代などに不便な場所に作られた分譲地が投機目的で売られ、それがその後バブル崩壊などで価格が暴落して誰も住まなくなって荒れ果てた分譲地のことです。またスキーブームの全盛期に作られた越後湯沢のリゾートマンションなどの現状についてのリポートもあります。この本を読んでみたのは、私も今は半分くらい「限界集落」に近い所に中古住宅を買って住んでいるからです。もっとも私の所は近所にゴルフ場がいくつもあり、相模湖のキャンプ場などもあって、まったく人が来ない過疎地域ではありません。しかし車が無いとほとんど生活出来ないという点は同じです。個人的には、アメリカに住んでいると思えばいいというのが私の考えですが、年取って免許を返納しなければならなくなったらどうしよう、とは考えます。限界分譲地で思い出すのは、バブル時代に会社の同期の親父さんが買ったという千葉の東金の近くの分譲住宅に同期の10人くらいで行ってバーベキューをしたことです。この本読んで、ああ、あれがそうなのね、と思い当たりました。まあ東金の近くはそこまで過疎ではありませんが、都心に通勤可能というのがかなりの誇張だという点は同じかと。後、中学生の時、福岡県宗像市の日の里団地という所に住んでいました。ここは業者が投機目的のために開発したものではなく、れっきとした住宅公団が福岡市と北九州市の中間にあるベッドタウンとして開発した、その当時西日本で最大の住宅団地でしたが、ともかく引っ越し当初は不便以外の何物でもありませんでした。駅まで歩いて30分くらいかかるのにバスすらありませんでした。今はこの団地、住んでいるのは高齢者だけで、かつてあった大型ショッピングセンターも閉店になり、という現状のようです。それも思い出しました。まあ不動産投資でだまされないようにするためには読んでおくといい本だと思います。

吉川祐介の「限界分譲地」を読みました。タイトルは「限界集落」からの派生語で、主としてバブル時代などに不便な場所に作られた分譲地が投機目的で売られ、それがその後バブル崩壊などで価格が暴落して誰も住まなくなって荒れ果てた分譲地のことです。またスキーブームの全盛期に作られた越後湯沢のリゾートマンションなどの現状についてのリポートもあります。この本を読んでみたのは、私も今は半分くらい「限界集落」に近い所に中古住宅を買って住んでいるからです。もっとも私の所は近所にゴルフ場がいくつもあり、相模湖のキャンプ場などもあって、まったく人が来ない過疎地域ではありません。しかし車が無いとほとんど生活出来ないという点は同じです。個人的には、アメリカに住んでいると思えばいいというのが私の考えですが、年取って免許を返納しなければならなくなったらどうしよう、とは考えます。限界分譲地で思い出すのは、バブル時代に会社の同期の親父さんが買ったという千葉の東金の近くの分譲住宅に同期の10人くらいで行ってバーベキューをしたことです。この本読んで、ああ、あれがそうなのね、と思い当たりました。まあ東金の近くはそこまで過疎ではありませんが、都心に通勤可能というのがかなりの誇張だという点は同じかと。後、中学生の時、福岡県宗像市の日の里団地という所に住んでいました。ここは業者が投機目的のために開発したものではなく、れっきとした住宅公団が福岡市と北九州市の中間にあるベッドタウンとして開発した、その当時西日本で最大の住宅団地でしたが、ともかく引っ越し当初は不便以外の何物でもありませんでした。駅まで歩いて30分くらいかかるのにバスすらありませんでした。今はこの団地、住んでいるのは高齢者だけで、かつてあった大型ショッピングセンターも閉店になり、という現状のようです。それも思い出しました。まあ不動産投資でだまされないようにするためには読んでおくといい本だと思います。

Laravelの勉強し直し(3)

日本語の書籍でのLaravelの勉強しなおしは、会社のサーバーでやっていて危うくサーバーをアクセス不能にしかけた(間違えて全てのファイルのオーナーをapacheにしてしまった)ので、結局自分の家のサーバーで再度やり直し。結局一通りの学習は終わりました。しかし作ろうとしているのは、Webサイト上での製品検索なので、登録とか修正とかをWebサイト上で行うことはないので、あまり参考にはなっていません。登録とか修正はmigrationとか使わずphpMyAdminでやれば十分です。

日本語の書籍でのLaravelの勉強しなおしは、会社のサーバーでやっていて危うくサーバーをアクセス不能にしかけた(間違えて全てのファイルのオーナーをapacheにしてしまった)ので、結局自分の家のサーバーで再度やり直し。結局一通りの学習は終わりました。しかし作ろうとしているのは、Webサイト上での製品検索なので、登録とか修正とかをWebサイト上で行うことはないので、あまり参考にはなっていません。登録とか修正はmigrationとか使わずphpMyAdminでやれば十分です。

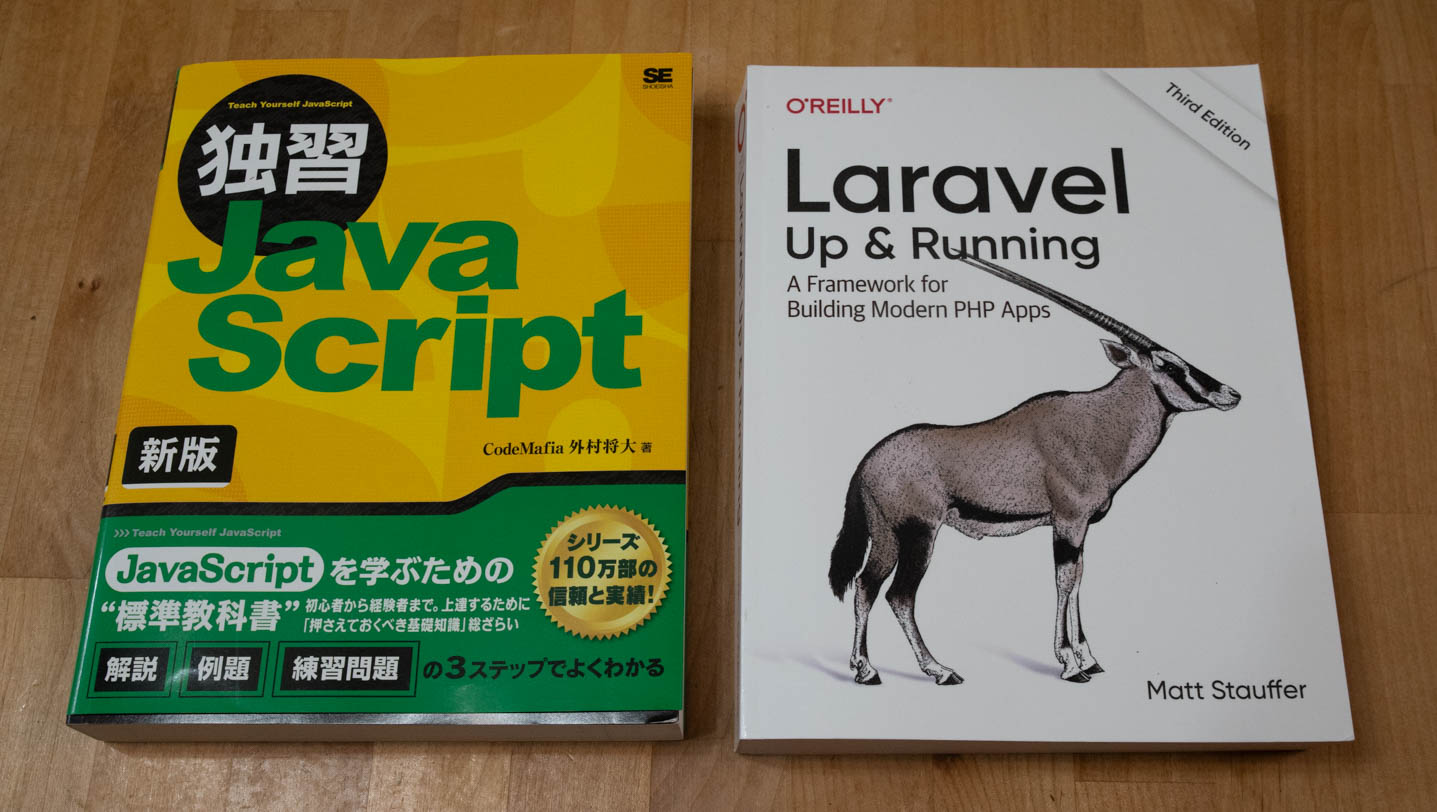

IT本の再増殖

IT関係の本は引っ越しの時にかなり整理しましたが、また増えつつあります。JavaScript本は会社で作成中のWeb商品検索データベースでの検索時に、あるオプションを選択した時に、別のオプションの選択肢を絞り込むという機能のためです。(PHPだとページ更新しないと絞り込みが反映されません。)Laravelのオライリー本は、これの古い版を持っているんですが、Laravelのバージョンアップが激しすぎて内容がかなり変わっているんで仕方なくまた最新版を買いました。日本語のLaravel本は、ほとんどが取り敢えずサンプルのデータベースWebアプリを作りましょう、で終わっていて、入門用以外の内容が乏しいです。まあWordPressとPHP/LaravelとJavaScriptをマスターすれば、大抵のHPは構築出来ると思います。

IT関係の本は引っ越しの時にかなり整理しましたが、また増えつつあります。JavaScript本は会社で作成中のWeb商品検索データベースでの検索時に、あるオプションを選択した時に、別のオプションの選択肢を絞り込むという機能のためです。(PHPだとページ更新しないと絞り込みが反映されません。)Laravelのオライリー本は、これの古い版を持っているんですが、Laravelのバージョンアップが激しすぎて内容がかなり変わっているんで仕方なくまた最新版を買いました。日本語のLaravel本は、ほとんどが取り敢えずサンプルのデータベースWebアプリを作りましょう、で終わっていて、入門用以外の内容が乏しいです。まあWordPressとPHP/LaravelとJavaScriptをマスターすれば、大抵のHPは構築出来ると思います。

デューン 砂の惑星 Part 2

「デューン 砂の惑星 Part 2」をIMAXで観てきました。映像としてはPart 1以上に見事でそこは素晴しいです。しかし脚本という意味では、原作との色々な違いが気になってしまって、物語に没頭出来なかった所がありました。例えばポール側の盟友であるダンカン・アイダホとかガーニー・ハレックの描写が適当で魅力が感じられないとか(これはもし更に続篇を作るとすれば大きな問題になります。何故かは「デューン メサイア(砂漠の救世主)」を読めば分ります。)またハルコネン男爵は、原作ではポールの妹、男爵から見ると孫娘、にあっさり殺されるのですが、映画では妹はまだ生まれてすらいません。これまた続篇を作る時は困ると思います。どうも観ていて、「風の谷のナウシカ」の映画を思い出して仕方がなかったのですが、「ナウシカ」の原作が「デューン」の影響下にあるので当り前かもしれません。(例えば王蟲{オーム}の元は明らかに砂虫{ワーム}でしょう。)ナウシカの映画も複雑な原作をはしょって、予言が成就して、ナウシカという救世主に救われました、目出度し、でしたが、デューンの映画も救世主ポールによってフレメンを含む惑星アラキスが救われました、になっていてその意味で構図としては一緒です。今丁度旧約聖書を少しずつ読んでいますが、フレメンの宗教はイスラム教というより古代ユダヤ教に近く、預言者とか士師とか英雄はこういう風にでっち上げられるのだな、というのが納得出来ました。まあ映画化はほとんど不可能と言われた原作をここまで仕上げたのは評価すべきと思いますが、それでも色々と不満が残る映画でした。

「デューン 砂の惑星 Part 2」をIMAXで観てきました。映像としてはPart 1以上に見事でそこは素晴しいです。しかし脚本という意味では、原作との色々な違いが気になってしまって、物語に没頭出来なかった所がありました。例えばポール側の盟友であるダンカン・アイダホとかガーニー・ハレックの描写が適当で魅力が感じられないとか(これはもし更に続篇を作るとすれば大きな問題になります。何故かは「デューン メサイア(砂漠の救世主)」を読めば分ります。)またハルコネン男爵は、原作ではポールの妹、男爵から見ると孫娘、にあっさり殺されるのですが、映画では妹はまだ生まれてすらいません。これまた続篇を作る時は困ると思います。どうも観ていて、「風の谷のナウシカ」の映画を思い出して仕方がなかったのですが、「ナウシカ」の原作が「デューン」の影響下にあるので当り前かもしれません。(例えば王蟲{オーム}の元は明らかに砂虫{ワーム}でしょう。)ナウシカの映画も複雑な原作をはしょって、予言が成就して、ナウシカという救世主に救われました、目出度し、でしたが、デューンの映画も救世主ポールによってフレメンを含む惑星アラキスが救われました、になっていてその意味で構図としては一緒です。今丁度旧約聖書を少しずつ読んでいますが、フレメンの宗教はイスラム教というより古代ユダヤ教に近く、預言者とか士師とか英雄はこういう風にでっち上げられるのだな、というのが納得出来ました。まあ映画化はほとんど不可能と言われた原作をここまで仕上げたのは評価すべきと思いますが、それでも色々と不満が残る映画でした。

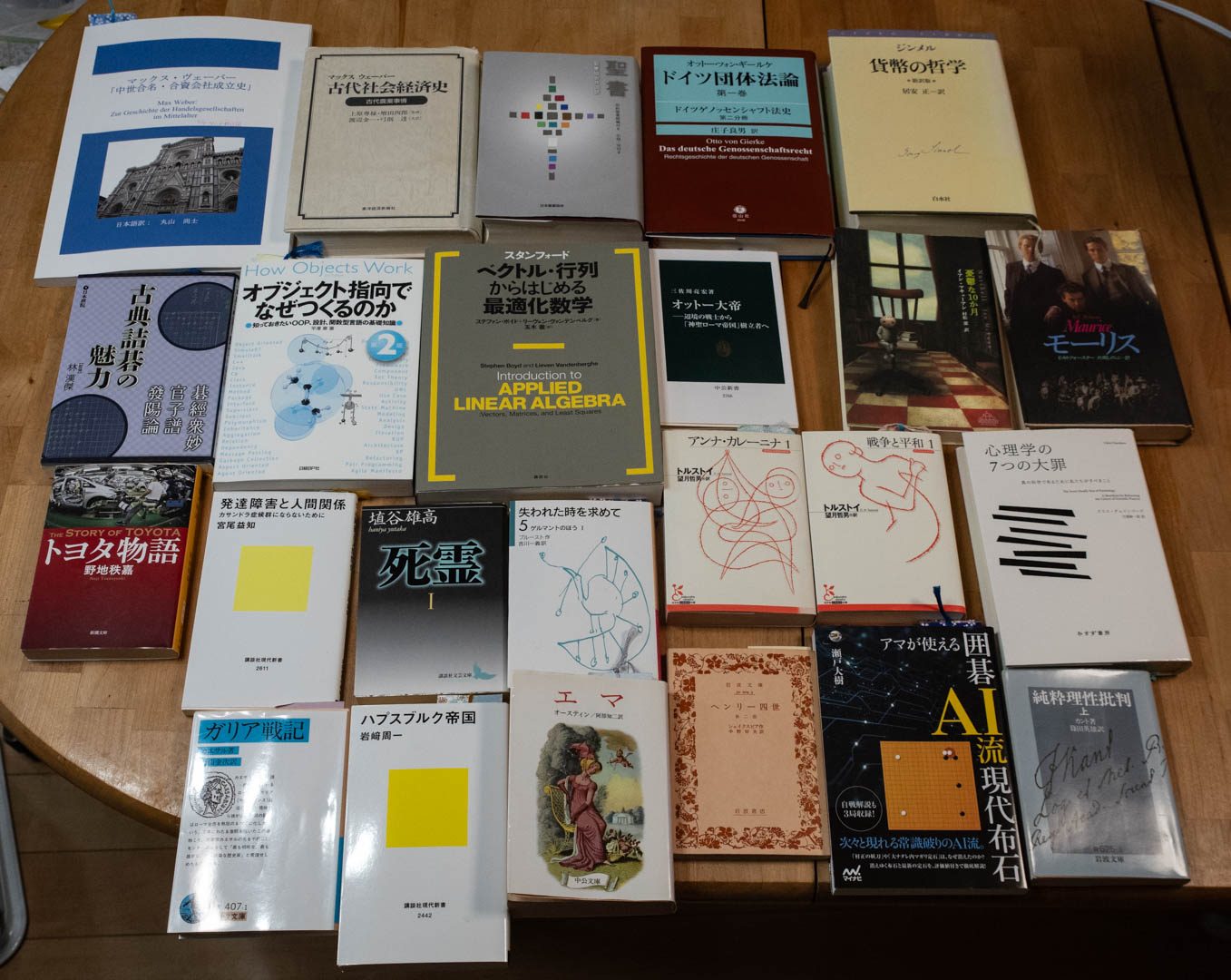

スーパー並読法

現在、読みかけの本です。実に全部で24冊。1年くらい前に、マックス・ヴェーバーの「理解社会学のカテゴリー」の冒頭に言及されている多数の本を同時に読む、ということを始めて、その習慣が続いているもの。通勤中と、エアロバイクでの運動(45分~一時間/日)の間に読んでいます。1冊あたりの時間は、エアロバイク中のは短くて1分/日、長くて6~7分/日です。この方式のメリットは、例えばカントの「純粋理性批判」とかジンメルの「貨幣の哲学」とか旧約聖書が入っていますが、これらはそればっかり読み続けると疲れるのと飽きるので途中で挫折します。それが一日数分だったら我慢できて続く訳です。もちろんそれだけ一緒に読むと、理解という意味では落ちるでしょうが、それでも読まないより読んだ方がマシ、と思ってやっています。ついでにこれまで買っただけで読んでいなかったものも消化しようとして「アンナ・カレーニナ」とか「モーリス」(E.M.フォースター)、埴谷雄高の「死霊」などが含まれています。線形数学の本はさすがにこういう読書法ではきついですが、まあ何が書いてあるか分ればいい、ぐらいの気持ちで読み続けています。詰碁の本は今やっているので5冊目くらいです。

現在、読みかけの本です。実に全部で24冊。1年くらい前に、マックス・ヴェーバーの「理解社会学のカテゴリー」の冒頭に言及されている多数の本を同時に読む、ということを始めて、その習慣が続いているもの。通勤中と、エアロバイクでの運動(45分~一時間/日)の間に読んでいます。1冊あたりの時間は、エアロバイク中のは短くて1分/日、長くて6~7分/日です。この方式のメリットは、例えばカントの「純粋理性批判」とかジンメルの「貨幣の哲学」とか旧約聖書が入っていますが、これらはそればっかり読み続けると疲れるのと飽きるので途中で挫折します。それが一日数分だったら我慢できて続く訳です。もちろんそれだけ一緒に読むと、理解という意味では落ちるでしょうが、それでも読まないより読んだ方がマシ、と思ってやっています。ついでにこれまで買っただけで読んでいなかったものも消化しようとして「アンナ・カレーニナ」とか「モーリス」(E.M.フォースター)、埴谷雄高の「死霊」などが含まれています。線形数学の本はさすがにこういう読書法ではきついですが、まあ何が書いてあるか分ればいい、ぐらいの気持ちで読み続けています。詰碁の本は今やっているので5冊目くらいです。

ヴェーバーの翻訳にChatGPT4は本当に役立ちます。

ヴェーバーのドイツ語の翻訳に、ChatGPT4は本当に役立ちます。というか木村相良の辞書のVerfassungの項の記述に「組織・体制」の意味が書いていないのがおかしいのですが。下記の回答見ても分るように、ChatGPT4はこの「ローマ土地制度史」の全体の内容をきちんと理解しています。現在日本にヴェーバーの研究者は掃いて捨てるほどいますが、「ローマ土地制度史」をこのレベルで読んでいる人は一人もいないと思います。(かつてはいたと思いますが。)

====================================================

User

以下のドイツ語はマックス・ヴェーバーの「ローマ土地制度史」の一部です。この文章でのFlurverfassungはどういう意味でしょうか?つまり耕地に対する法律の意味なのか、それとも耕地に関する記述でしょうか?

Mag die colonia, die »Bauernschaft« — nach Mommsens Ansicht — die verjüngte Projektion der gentilen Flurverfassung sein, so ist sie ausserdem doch auch eine Organisation zur Abwehr dritter in einem befestigten Ort, also einer Stadt.

ChatGPT

この文脈での「Flurverfassung」は、特定の耕地に関する制度や組織の枠組みを指す用語として使われています。ドイツ語で「Flur」は「耕地」「畑地」などの意味があり、「Verfassung」は「憲法」「制度」「組織の枠組み」などの意味を持ちます。したがって、「Flurverfassung」は直訳すると「耕地の制度」または「耕地の組織の枠組み」となり、耕地に対する法的または組織的な枠組み、つまり耕地に関する制度や管理の仕組みを意味しています。

この文章の中でマックス・ヴェーバーは、ローマの土地制度、特に「colonia」や「Bauernschaft(農民社会)」が、古代の「gentilen Flurverfassung(氏族的な耕地制度)」の影響を受けて形成されたものであると述べています。しかし、それに加えて、「colonia」は外部からの防衛を目的とした固定された場所、すなわち都市としての機能も持っていたと指摘しています。

従って、この文脈では「Flurverfassung」は、耕地に関する記述やその管理・運用に関する法的または組織的な枠組みを指していると解釈できます。この用語は、単に法律の意味ではなく、より広い意味で耕地に関する社会的・組織的な制度を含む概念として使用されているようです。