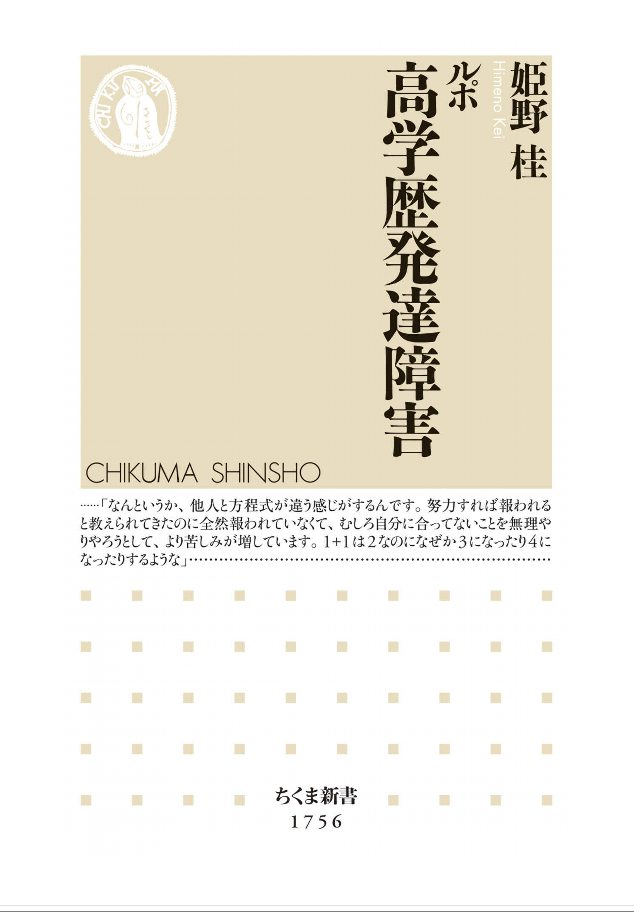

姫野桂の「ルポ 高学歴発達障害」を読了。この「発達障害」も常々疑問を持っているもので、実際にこの本に出てくる実例を知っても、単なる性格のバリエーションとしか思えません。どうして皆が能力のレーダーチャートでどれも5段階評価で3.5以上でなければならない、みたいな考え方をするのでしょうか。私はそういうある意味何の尖った部分の無い人より、他は全て2以下でも、一つだけは5どころか10くらいある、人を評価します。しかし、同意するのは、今はやたらとそういう全外交的な能力要求の敷居があがってそういう人が生きにくくなっているというのは事実でしょう。また企業においてはかつての年功序列の時代は、それなりに従業員同士助け合ってというのがあったのを(私も若い時は先輩社員に色々助けてもらいました)、評価制度のおかげで自分のことしか関心が無く、同じ部署の出来ない人をフォローしてあげようとする奇特な人は激減したと思います。前の会社でそういう風潮を少しでも変えようと、社内で最初に自分の部署からいわゆるメンター制度を始め、それを他の部署にも広げて行きました。その時、「忙しいのにそんなことやってられるか!」という反応を半分予想していたのに、アンケートを取ったら、メンターからもメンティーからも「いい制度だから続けて欲しい」という反応があり驚いたことがあります。

姫野桂の「ルポ 高学歴発達障害」を読了。この「発達障害」も常々疑問を持っているもので、実際にこの本に出てくる実例を知っても、単なる性格のバリエーションとしか思えません。どうして皆が能力のレーダーチャートでどれも5段階評価で3.5以上でなければならない、みたいな考え方をするのでしょうか。私はそういうある意味何の尖った部分の無い人より、他は全て2以下でも、一つだけは5どころか10くらいある、人を評価します。しかし、同意するのは、今はやたらとそういう全外交的な能力要求の敷居があがってそういう人が生きにくくなっているというのは事実でしょう。また企業においてはかつての年功序列の時代は、それなりに従業員同士助け合ってというのがあったのを(私も若い時は先輩社員に色々助けてもらいました)、評価制度のおかげで自分のことしか関心が無く、同じ部署の出来ない人をフォローしてあげようとする奇特な人は激減したと思います。前の会社でそういう風潮を少しでも変えようと、社内で最初に自分の部署からいわゆるメンター制度を始め、それを他の部署にも広げて行きました。その時、「忙しいのにそんなことやってられるか!」という反応を半分予想していたのに、アンケートを取ったら、メンターからもメンティーからも「いい制度だから続けて欲しい」という反応があり驚いたことがあります。

それからこの本に出てくる多くの人が「大学時代は良かった」と回想しているのが目立ちました。前から思っていましたが、大学はある意味社会に適応出来ない人の「収容所」なんですよね。研究者にはむしろ発達障害の人が向いていると思います。

カテゴリー: Book

「中世合名・合資会社成立史」を改訂しました。

「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳、第1回正式公開版(2020年9月23日より公開開始)はその後細かな校正で30回以上改訂して来ましたが、この度第4章の一部でちょっとした誤訳があったのを発見しこれを改めたのと、特に前半部で原注の番号が抜けている箇所が多く見つかったため、これを修正してこの機会に版を新たにしました。この際に同時にヘッダーにこれまで版番号を入れていたのを読者の便宜を考え章名に変更しました。

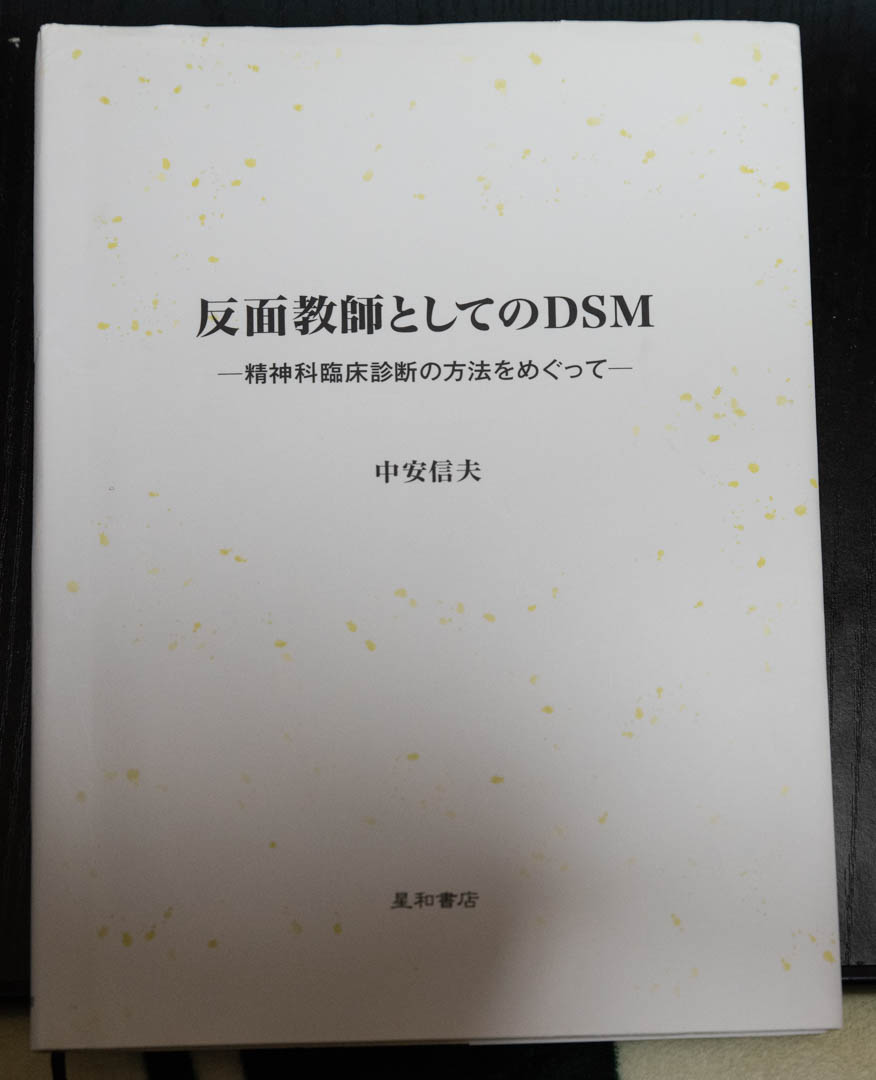

中安信夫の「反面教師としてのDSM -精神科臨床判断の方法をめぐって-」

中安信夫の「反面教師としてのDSM -精神科臨床判断の方法をめぐって-」を読了。

中安信夫の「反面教師としてのDSM -精神科臨床判断の方法をめぐって-」を読了。

これを読んだのは最近DSMというのに大いなる疑問を抱き始めたからです。(DSM{Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders}はアメリカの精神科医学会が出している、メンタルな症状の分類とその判定方法のマニュアルです。)それは、

(1) 最近やたらと発達障害とか、平均的な人に比べ若干劣っている部分があるだけで、病気にしてしまう風潮

(2) アンケート方式の安易な「うつ」(大うつ)診断、それによるうつ病患者の(表面的)増加

がDSMのせいではないかと思うようになったからです。

私が最初にDSMというものを知ったのは、2003年春に高校時代からの親友が、それまで「うつ病」ということで数年間服薬していたのに、そこにアルコール依存が加わり、また突然高揚状態になり、一日に何度も電話してきて、自作の支離滅裂なストーリーを勝手にしゃべってその後一方的に電話を切ったり、また隣人と諍いを起して暴力沙汰になりかねたり、と色々ありました。それで親友のは「うつ病」ではなく、「双極性障害(躁うつ病)」であろうと思うようになりました。その親友を診ていた医者は数年間に渡り、診察無しで代役で来た母親にうつ病の薬を渡していました。(双極性障害の患者には抗うつ薬ではなく、リーマスなどの気分安定剤を処方する必要があります。でないと躁状態の時に抗うつ薬でそれが更にひどくなります。)つまりは一種の医療過誤であり、徳島のその手の機関に相談に行ったことがあり、それで事前に「双極性障害」かどうかきちんと判定出来ないかと思ってネットで見つけたのがDSMでした。(結果的にその時に面談した精神科医も、後でメールでやりとりしたやはり高校の同期で精神科医になっていた者も、双極性障害であろう、ということで一致しました。)

DSMというのは要するに、精神的な病的症状を誰が診ても同じ結果が出るように、症状を細かく分類し、それぞれに判定の目安となる症状(エピソード)が列挙してあって、例えば大うつ病なら9あるエピソードの5つ以上だと該当、とかそういうものです。

まず著者の中安氏は日本精神病理学会理事長で、統合失調症の専門家です。中安氏はDSMを厳しく批判します。その理由は5つで、

(1)症状学というものを無視して、お互いに独立しているかどうか怪しいエピソードを羅列している。また「大うつ病」なら睡眠について「ほとんど毎日の不眠または過眠」とだけあります。しかし睡眠の障害には[1] 寝付けない [2] 何度も目が覚める [3] 早朝に覚醒してそのまま眠れない、などの種類があり、それぞれ別に扱うべきですが、DSMでは一緒くたです。

(2)択一式の診断方式を採っていて、それぞれのエピソードに当てはまるかどうかは○×であり、またその○が何個以上あるかで判定しています。これは私が考えてもおかしく、マハラノビス距離じゃないですが、エピソード間にどの程度相関性があるのかを考慮しないで、それぞれを同格に扱うのは統計学上も問題があります。

(3)Comorbidity(共存症)を認める。これは例えば大うつ病と統合失調症が同時に起こる可能性を認めているということです。

(4)NOS(Not Otherwise Specified)の採用。これは逆に「どれとも判定出来ない」というのを大分類と小分類の両方で認めているということです。

(5)成因論、何故その症状が出るようになったのかという点が考慮されない。

私は以上の5つの論点の批判はもっともだと思います。またもっと大きな問題として、このDSMを使って判定することで、本来精神科医がもっとも時間をかけて行わなければならない患者の「表出」(顔の表情、話し方、興奮度、身だしなみ、など患者について医者側から観察出来ること)の分析がまったく行われなくなる、という危険性も指摘されており、それは実際に日本で起きています。

この先生によるとアメリカは精神医学の後進国だそうです。(先進国はドイツとフランスだと言っています。)日本はその先進国に学んで来たのに、こんな後進国が作ったインチキなものを使うのは止めようという主張です。DSMは素人には便利ですが、専門家が安易に使うものではない、というのはその通りでしょう。

私の経験からおかしいと思っていることは、心療内科での「うつ」の判定が単なるアンケートであり、実際はそういう症状が無くても全部○を付ければほぼ確実に「大うつ病」であると判定されます。そして診断書をもらって会社だったら休職出来る訳です。最近「新型うつ」というのが増えているのですが、私はその大半はこうした主観的アンケートの回答で簡単に「うつ」と判定されることでそうなっているのだと思います。この先生も「うつ病の患者は決して増えていない」と主張されています。

氏家幹人の「武士道とエロス」

氏家幹人の「武士道とエロス」を読了。まあ日本のLGBTQ問題を考えるための資料としてです。タイトルは直接的には書いていませんが、要するに日本で戦国時代から江戸時代の最初の方までいかに衆道=男色がはびこっていたかという本です。まあ知識としては知っていましたが、その程度までは知らず、一時は女色よりもはるかに男色が盛んだったというのを知って、それはさすがに驚きました。またそもそも男色の始まりは寺院での僧侶が稚児を可愛がったことであり、当然のことながら仏教に同性愛を禁じる戒律はありません。また儒者では中江藤樹は、その僧侶の男色を嘆かわしいとして非難する一方で、その弟子の熊沢蕃山は、「あまり男色を厳しく排除すると、その経験のある若者が集まってこなくなる」と実にさばけた判断をしています。また神道に関する記述はありませんが、神道も男色を含む同性愛を禁じたというのは聞いたことがありません。またこの現象は東アジアに普遍ではなく、日本が一番程度がひどく、朝鮮通信使が雨森芳洲に苦情を言ったら、芳洲が「あなたも経験すればその楽しさが分ります」と答えてあきれられたという話もあります。

氏家幹人の「武士道とエロス」を読了。まあ日本のLGBTQ問題を考えるための資料としてです。タイトルは直接的には書いていませんが、要するに日本で戦国時代から江戸時代の最初の方までいかに衆道=男色がはびこっていたかという本です。まあ知識としては知っていましたが、その程度までは知らず、一時は女色よりもはるかに男色が盛んだったというのを知って、それはさすがに驚きました。またそもそも男色の始まりは寺院での僧侶が稚児を可愛がったことであり、当然のことながら仏教に同性愛を禁じる戒律はありません。また儒者では中江藤樹は、その僧侶の男色を嘆かわしいとして非難する一方で、その弟子の熊沢蕃山は、「あまり男色を厳しく排除すると、その経験のある若者が集まってこなくなる」と実にさばけた判断をしています。また神道に関する記述はありませんが、神道も男色を含む同性愛を禁じたというのは聞いたことがありません。またこの現象は東アジアに普遍ではなく、日本が一番程度がひどく、朝鮮通信使が雨森芳洲に苦情を言ったら、芳洲が「あなたも経験すればその楽しさが分ります」と答えてあきれられたという話もあります。

それでも17世紀になると次第に男色は禁じられていくのですが、それがまた明治になると薩摩藩の出身者がまたそれを東京に持ち込むということが行われます。薩摩のは「若衆宿」という、社会学で言うメンナーハウスというある意味戦士の養成機関での男色が盛んだったようです。そういえば衆道の話って「カムイ伝」にも出て来ますよね。

ちなみに江戸時代には、女性の同性愛も少しはあったようですが、ほとんど表に出てくることはなかったようです。

結論として日本における同性愛への差別は、17世紀くらいから出て来たようですが、元はといえばとても寛容な社会だったということが再確認出来ました。

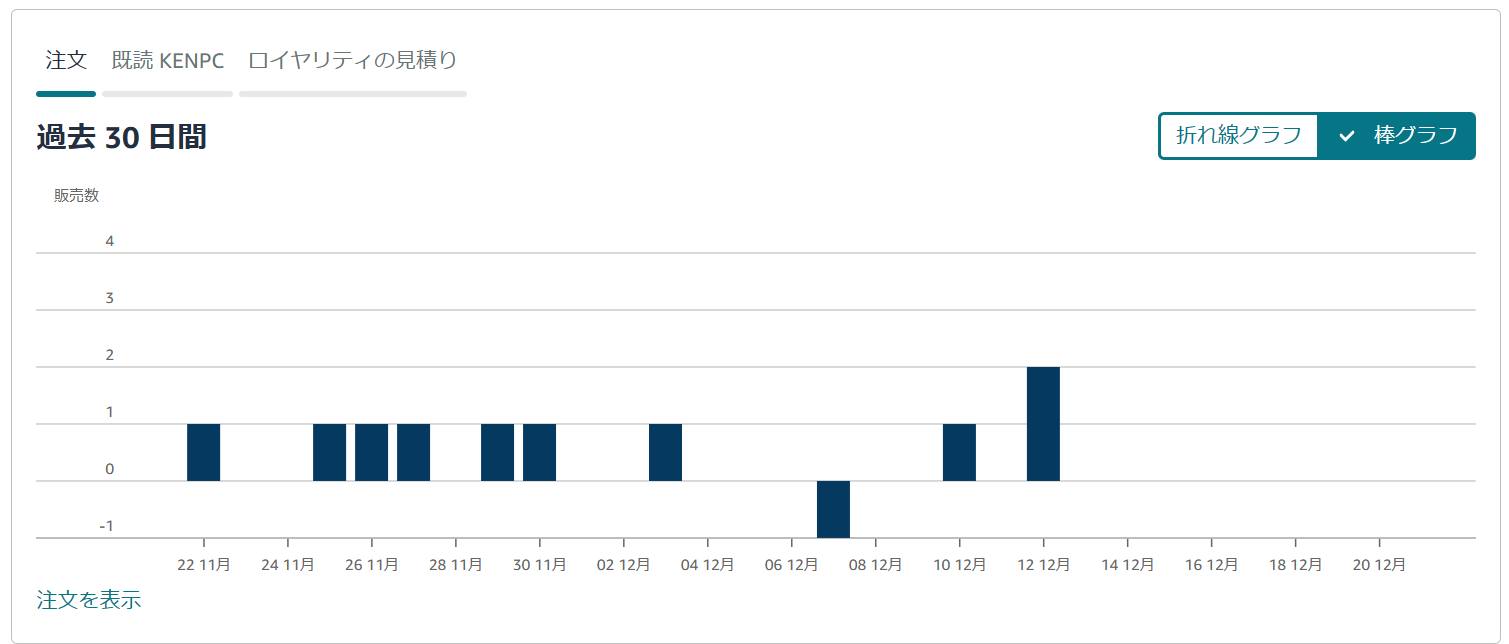

「中世合名・合資会社成立史」の日本語訳売れ行き

筒井康隆の「カーテンコール」

筒井康隆の「カーテンコール」読了。8割方は読む価値のまったく無い駄作以下の代物。ただ確かにこれらは筒井康隆の作品であり、昔これにちょっと似たのがあったな、という感じがするのがいくつかありますが。最後の3つぐらいは楽しめるけど、それはこれまで筒井康隆の作品をある程度読んでいる人限定。要するにこの本は筒井康隆に対し、筒井康隆のファンがこれまでご苦労様、有り難うという意味でお布施またはおひねりを上げるという意味で買うもの。「プレイバック」で亡くなったSF作家以外に存命で豊田有恒が出てくるけど、先日亡くなったので複雑な気分。また小林信彦も出てくるけど、こちらもいつ亡くなってもおかしくないです。小林信彦は昭和7年生まれ、筒井康隆は昭和9年生まれです。それから「時をかける少女」の芳山和子が類型的過ぎる(男から見た都合の良い女性)という批判があったことが出て来ますが、それは筒井康隆に限ったことではなく、最近でいえば池井戸潤の「花咲舞」なんかもまったく同じ批判が当てはまります。

筒井康隆の「カーテンコール」読了。8割方は読む価値のまったく無い駄作以下の代物。ただ確かにこれらは筒井康隆の作品であり、昔これにちょっと似たのがあったな、という感じがするのがいくつかありますが。最後の3つぐらいは楽しめるけど、それはこれまで筒井康隆の作品をある程度読んでいる人限定。要するにこの本は筒井康隆に対し、筒井康隆のファンがこれまでご苦労様、有り難うという意味でお布施またはおひねりを上げるという意味で買うもの。「プレイバック」で亡くなったSF作家以外に存命で豊田有恒が出てくるけど、先日亡くなったので複雑な気分。また小林信彦も出てくるけど、こちらもいつ亡くなってもおかしくないです。小林信彦は昭和7年生まれ、筒井康隆は昭和9年生まれです。それから「時をかける少女」の芳山和子が類型的過ぎる(男から見た都合の良い女性)という批判があったことが出て来ますが、それは筒井康隆に限ったことではなく、最近でいえば池井戸潤の「花咲舞」なんかもまったく同じ批判が当てはまります。

田中敦夫の「獣害列島 増えすぎた日本の野生動物たち」

田中敦夫の「獣害列島 増えすぎた日本の野生動物たち」を読了。例によって電車の中の時間つぶし。(私はこのくらいの新書なら1時間程度で読めます。)

田中敦夫の「獣害列島 増えすぎた日本の野生動物たち」を読了。例によって電車の中の時間つぶし。(私はこのくらいの新書なら1時間程度で読めます。)

最近やたらと野生動物が人間の住む地域に出没するのは、環境破壊で動物が山の奥に住めなくなり、人里に出てきている、というのはまったくの間違いだと著者は力説します。そうでなくて、様々な意味で野生動物にとっての環境が良くなった結果、数が増えてそれが人里に出てきている、ということで、これはその通りだと思います。私はバードウォッチングを趣味としていますから、例えばカワセミは1970年代には東京都では桧原村ぐらいまで行かないと見られませんでしたが、今は神田川などの都心ですら見ることが出来ます。またカワウも一時は絶滅しかけて上野の不忍池が最後のコロニーとして有名でしたが、今はどこにでもいる一番見かける鳥です。アオサギも同じく高度成長期は北海道の釧路湿原まで行かないと見ることが出来ませんでしたが、今はどこにでもいます。野鳥がこれだけ増えているのに、他の野生動物が増えていないとは考えにくいです。

筆者はまた銃免許を持っている人が減ったのが原因というのにも疑問を投げかけ、1975年頃がピークだったので、実はその前は銃免許を持っていた人は少なかったことを指摘しています。

最近、ヒグマを殺すと「可哀想」とかで全国から非難が来ますが、野生動物と人間がどのように共存していくべきか、場合よっては殺して数を減らすことも積極的にやらざるを得ないんじゃないかと思います。TVやネットで見ているだけの人はいいでしょうが、実際に野生動物の被害を受けている人には非常に切実な問題です。

渋谷和宏の「日本の会社員はなぜ「やる気」を失ったのか」

渋谷和宏の「日本の会社員はなぜ「やる気」を失ったのか」を読了。電車の中での時間つぶしに読んだものですが、なかなか悪く無かったです。筆者は日経ビジネスの副編集長、日経ビジネスアソシエの編集長だった方です。そういう方ですので、企業の実態を長年に渡って見てきて、日本の会社が衰退したのは経営者が人件費をただコストと考え減らすことばかり考え、また人材に対する研修費も惜しんだ、その結果が生産性と社員のモチベーションの大幅な低下につながったとしています。私は前の会社で、最後の方は評価制度=成果主義の廃止と、非正規雇用者の待遇改善である意味会社と戦って来たので、この本の内容は素直に頷けます。そして今の日本の会社の管理職が「マイクロマネージメント」(大きな仕事ではなく、重箱の隅を突くような細かなことばかり管理すること)しかしていないというのも同感です。

渋谷和宏の「日本の会社員はなぜ「やる気」を失ったのか」を読了。電車の中での時間つぶしに読んだものですが、なかなか悪く無かったです。筆者は日経ビジネスの副編集長、日経ビジネスアソシエの編集長だった方です。そういう方ですので、企業の実態を長年に渡って見てきて、日本の会社が衰退したのは経営者が人件費をただコストと考え減らすことばかり考え、また人材に対する研修費も惜しんだ、その結果が生産性と社員のモチベーションの大幅な低下につながったとしています。私は前の会社で、最後の方は評価制度=成果主義の廃止と、非正規雇用者の待遇改善である意味会社と戦って来たので、この本の内容は素直に頷けます。そして今の日本の会社の管理職が「マイクロマネージメント」(大きな仕事ではなく、重箱の隅を突くような細かなことばかり管理すること)しかしていないというのも同感です。

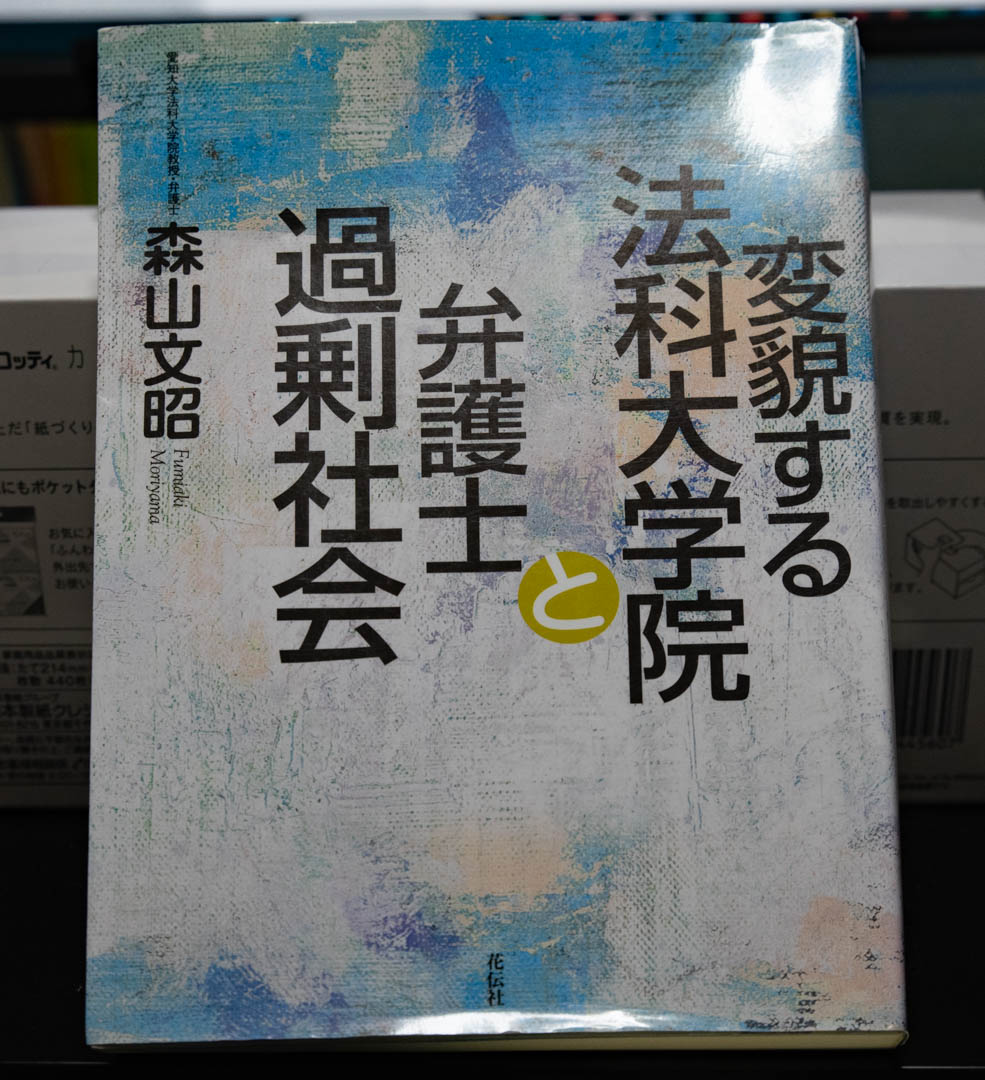

森山文昭著の「変貌する法科大学院と弁護士過剰社会」

森山文昭著の「変貌する法科大学院と弁護士過剰社会」を読了。2017年の本です。これを読んだのは、直接的にはWeb記事で元スッチーで法科大学院に入って司法試験を目指したけど、三振(最初は法科大学院卒業後、5年間で3回まで受験のチャンスが有り、そのことごとくに失敗することをこう言いました。)して人生が狂ってしまったという記事を読んだからです。また最近弁護士が劣化しているという話も良く聴くのでそれを確かめるためでもありました。まずは法科大学院が変なのは、アメリカのロースクールの日本版なんですが、アメリカの場合、大学に法学部が無いので、弁護士などを目指す人はロースクールに行かないといけないということです。日本の場合、既に各大学に法学部があるので、ここからもうおかしな話になります。そして、法科大学院が更に変なのは法律既修者と未修者を両方受け入れたことです。私の学生の頃の東大の例で言うと、東大法学部の学生でも、たまにガリ勉で在学中に司法試験受かる人もいますが、1回で受かる人ばかりではなく多くは2、3回ぐらいかかっていたと記憶します。4年間学習した東大生ですらそうなのに、素人が3年間法科大学院で学んで司法試験に受かるというのは、最初から無理があります。しかも更にねじれているのは、法科大学院では従来の予備校の否定として、司法試験に特化した教育もほとんど行われなかったということで、ますます未修者には厳しくなります。後、不思議なのは司法試験の合格者を増やすことで、最大の被害を受ける日弁連がこの法科大学院を含む合格者増加に反対せず、むしろ中坊公平が中心になって、毎年500~700人くらいだった合格者を3,000人にしようと主張し、それに人権派を含む若手弁護士が賛成したことです。そもそも弁護士の数が足らないと言い出したのは(バブル時代の)財界であり、それは数が足らないというより、数が限定されているので競走原理が強く働かず高い料金を払わされていることへの不満が主だと思います。(今でも弁護士事務所に仕事を頼むと若手で大した仕事をしないのに時給3万円とかふんだくられます。)しかし冷静に考えれば日本は訴訟社会ではなく、弁護士の数は足りていたと考えられます。(この本でも弁護士に、行政書士や司法書士といった周辺の法律家を含めれば、他の先進国に比べて遜色なかったことが指摘されています。)この中坊公平という人は、森永ヒ素ミルク事件の弁護をしたり、またバブル崩壊後の債権回収に辣腕をふるった人ですが、実際はマスコミ受けする言動でマスコミに自分の考えを書かせて、それが正しいかどうかの冷静な判断もなく皆を煽ったポピュリストとしてこの本では強く批判されています。

森山文昭著の「変貌する法科大学院と弁護士過剰社会」を読了。2017年の本です。これを読んだのは、直接的にはWeb記事で元スッチーで法科大学院に入って司法試験を目指したけど、三振(最初は法科大学院卒業後、5年間で3回まで受験のチャンスが有り、そのことごとくに失敗することをこう言いました。)して人生が狂ってしまったという記事を読んだからです。また最近弁護士が劣化しているという話も良く聴くのでそれを確かめるためでもありました。まずは法科大学院が変なのは、アメリカのロースクールの日本版なんですが、アメリカの場合、大学に法学部が無いので、弁護士などを目指す人はロースクールに行かないといけないということです。日本の場合、既に各大学に法学部があるので、ここからもうおかしな話になります。そして、法科大学院が更に変なのは法律既修者と未修者を両方受け入れたことです。私の学生の頃の東大の例で言うと、東大法学部の学生でも、たまにガリ勉で在学中に司法試験受かる人もいますが、1回で受かる人ばかりではなく多くは2、3回ぐらいかかっていたと記憶します。4年間学習した東大生ですらそうなのに、素人が3年間法科大学院で学んで司法試験に受かるというのは、最初から無理があります。しかも更にねじれているのは、法科大学院では従来の予備校の否定として、司法試験に特化した教育もほとんど行われなかったということで、ますます未修者には厳しくなります。後、不思議なのは司法試験の合格者を増やすことで、最大の被害を受ける日弁連がこの法科大学院を含む合格者増加に反対せず、むしろ中坊公平が中心になって、毎年500~700人くらいだった合格者を3,000人にしようと主張し、それに人権派を含む若手弁護士が賛成したことです。そもそも弁護士の数が足らないと言い出したのは(バブル時代の)財界であり、それは数が足らないというより、数が限定されているので競走原理が強く働かず高い料金を払わされていることへの不満が主だと思います。(今でも弁護士事務所に仕事を頼むと若手で大した仕事をしないのに時給3万円とかふんだくられます。)しかし冷静に考えれば日本は訴訟社会ではなく、弁護士の数は足りていたと考えられます。(この本でも弁護士に、行政書士や司法書士といった周辺の法律家を含めれば、他の先進国に比べて遜色なかったことが指摘されています。)この中坊公平という人は、森永ヒ素ミルク事件の弁護をしたり、またバブル崩壊後の債権回収に辣腕をふるった人ですが、実際はマスコミ受けする言動でマスコミに自分の考えを書かせて、それが正しいかどうかの冷静な判断もなく皆を煽ったポピュリストとしてこの本では強く批判されています。

個人的に、不動産関係で4人の弁護士と接した経験があり、また会社でも契約書などで弁護士と付き合ったことはあります。でもその感じでは弁護士は広く浅くの人が多く、不動産のような特殊な実務についてはほとんど知らない人ばかりでした。また私は社労士の資格を持っていますが、労働法についてもさすが、と思うような知識と経験を持っている弁護士はごく少数です。