マックス・ヴェーバーの最初の論文で、博士号取得論文でもある「中世合名会社史」の日本語訳プロジェクトがいよいよスタートしました。

まだ目次を訳しただけですが、取り敢えず始めた、ということが重要だと思っています。

カテゴリー: Book

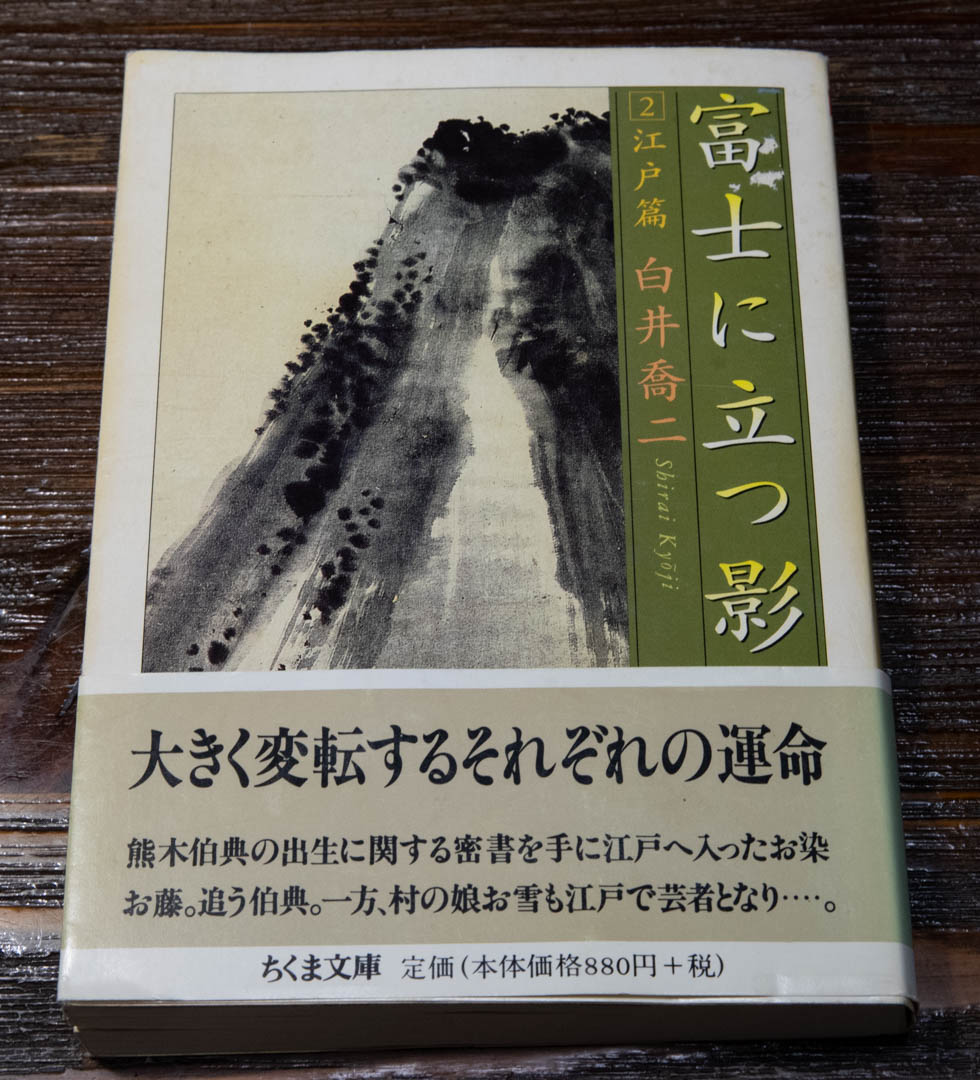

白井喬二の「富士に立つ影」読み直し 運命篇

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、運命篇を読了。日光の霊城勝負の時に約束された両家の10年目の再度の対決の日がやって来ます。この篇の全体を通じて、佐藤兵之助の嫌な奴ぶり、冷酷ぶりが非常に目立ちます。まずはこの再度の対決で、「(黒船がやって来ているといったこのご時世で)江戸城を改築すべきかどうか」という城師同士の対決にふさわしいお題を与えられ、兵之助ほど弁論の才があれば正々堂々と赤針流側公太郎を言い負かせばいいのに、突然公太郎が異人の家に出入りしている、ということを議論の中に持ち出します。異人サンダーの家に出入りしたのは公太郎ではなく、その義理の兄である錦将晩霞ですが、その目的は政治がらみのものではなく、単に音楽についての研究熱心からであることは読者は誰も知っています。その晩霞の行動をこっそり覗いていて、サンダーにピストルで撃たれそうになったのは兵之助本人です。この兵之助の卑怯な議論は、結局その場に立ち会っていた晩霞が責任を取って自害をすることになり、公太郎は晩霞の仇を取るため刃傷に及び、対決は斬り合いに終わってしまいます。その結果、この勝負に勝てば喜運川家再興も叶う筈だったのがお流れになってしまいます。いわば自業自得です。一方で公太郎の行動は直情径行で刃傷に及んだのはともかく、そこに一切の打算はありません。晩霞の今際の際の言葉の「公太郎を本当の弟のようにかわいく思っていた」が読者の涙を誘います。

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、運命篇を読了。日光の霊城勝負の時に約束された両家の10年目の再度の対決の日がやって来ます。この篇の全体を通じて、佐藤兵之助の嫌な奴ぶり、冷酷ぶりが非常に目立ちます。まずはこの再度の対決で、「(黒船がやって来ているといったこのご時世で)江戸城を改築すべきかどうか」という城師同士の対決にふさわしいお題を与えられ、兵之助ほど弁論の才があれば正々堂々と赤針流側公太郎を言い負かせばいいのに、突然公太郎が異人の家に出入りしている、ということを議論の中に持ち出します。異人サンダーの家に出入りしたのは公太郎ではなく、その義理の兄である錦将晩霞ですが、その目的は政治がらみのものではなく、単に音楽についての研究熱心からであることは読者は誰も知っています。その晩霞の行動をこっそり覗いていて、サンダーにピストルで撃たれそうになったのは兵之助本人です。この兵之助の卑怯な議論は、結局その場に立ち会っていた晩霞が責任を取って自害をすることになり、公太郎は晩霞の仇を取るため刃傷に及び、対決は斬り合いに終わってしまいます。その結果、この勝負に勝てば喜運川家再興も叶う筈だったのがお流れになってしまいます。いわば自業自得です。一方で公太郎の行動は直情径行で刃傷に及んだのはともかく、そこに一切の打算はありません。晩霞の今際の際の言葉の「公太郎を本当の弟のようにかわいく思っていた」が読者の涙を誘います。

兵之助の打算的で冷酷な行動は更に続き、公太郎が100両を盗んだ罪に加え冤罪も付け加えられて死罪=打ち首に決まった助一をあわやの所で刑場に馬で駆けつけ、あらぬことか助一を堂々と連れ去りあまつさえ「熊木公太郎である」と名乗ります。そして佐藤兵之助は調連隊長としてこの公太郎と助一の追捕を命じられたのを、喜運川家再興の大きなチャンスと捉え、公太郎側にどのような言い分があるのかも一切考えようとしません。更には公太郎の親友であった大竹源五郎がお園を探し出し、熊木家の大危機を救うため佐藤兵之助との関係を証言するように求めたのに対し、まだ兵之助を愛していたお園はそれを断ります。お園はその後、その代りもう会わないと約束していた兵之助を訪ね、自分が秘密を守ったことを告げ、その代償として兄である公太郎を追捕するのを止めて欲しいと懇願します。しかしここでも兵之助はお園の行動には感謝しつつも、公私の公が大事、という勝手な理屈で公太郎探しに出かけ、二ヶ月以上もかけて、ようやく筑波山麓に潜んでいた公太郎を発見します。これが二人の最後の対決になり、「熊木、まてッ、手向かいいたすか」「いや、わしは何もいたさぬよ」というセリフを残して、公太郎は兵之助の部下に銃で撃たれ、命を落とします。(この結末は後の方を読まないとすぐには分からないようになっています。)

兵之助もこの時、公太郎の死の代償に自分も大きなダメージを受けますが、それはまた残る篇の話になります。

なお、白井の作品に「金色奉行」というのがあり、その中に龍胆寺主水(りんどうじ・もんど)というのが登場します。この主水が兵之助とほぼ同じようなキャラクターです。そしてこの主水はある女性を川勝三九郎(後の大久保岩見守長安)と争い、見事その女性を勝ち取りますが、それからが転落の人生で最後はかなり哀れな運命に陥ります。白井がこうした秀才で功利的な人間を嫌っていたということが、この二つの作品から良く分かります。

白井喬二の「富士に立つ影」読み直し 帰来篇

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、帰来篇を読了。この巻では、登場時はあれほど輝いて見えた佐藤兵之助が、結局伯典の娘と深い仲になり公職をないがしろにしたり、その動静を探りに来た武士を切り捨てたり、また自分への使者二人が山賊に馬を奪われたのを、きちんと幕府に報告せずごまかそうとしたり、そんなこんな小手先の微茫策や失策が重なり、ついには日光の霊城の城師の職を解かれています。一方で熊木伯典が指揮した富士山麓愛鷹山の調練城も、この巻で結局建設されないで終わってしまっていることが明らかにされます。江戸時代の新築の城の建築は裾野篇の感想で書いたように実際にはほとんど無く、白井がフィクションで2つでっち上げたのですが、結局その2つとも実現しません。しかもこの篇での佐藤兵之助の独白にあるように、両派の築城術は、黒船の大砲といった西洋式新兵器の時代にはもはや古すぎて無意味になっています。そうなると熊木と佐藤の両家は一体何を争っているのか分からなくなりますが、その関係だけはもつれにもつれます。この篇では、裾野篇の花火師竜吉がどこか富士山麓の岩牢に終身刑として捕らわれていて、その捕らわれていた時の調書が熊木伯典の旧悪の証拠として重要になるため、熊木公太郎と佐藤兵之助がそれを手に入れようと争います。日光の霊城勝負では兵之助の圧勝でしたが、その後那須での山賊狩りの時の真剣勝負では公太郎は兵之助の刀を曲げてしまう程の実力差を見せつけます。この篇でも兵之助を出し抜き、伯典の入れ知恵で菊太郎の息子であると偽って調書を先に手に入れます。その後腕尽くでそれを取り返そうとした兵之助に、またも剣技で勝ち兵之助に怪我をさせます。この辺り二人の運命は対照的で、兵之助の方は何もかもうまくいかなくなっていき、逆に公太郎は大器晩成という訳ではないのですが、やることなすことがうまく行き出します。このことは女性関係でもそうで、兵之助は前篇でこともあろうに敵の家の娘と恋仲になり、妊娠させてしまいます。しかも酷薄なことに、自分の出世のため、お園とそのお腹の子を秘かに切り捨てようとします。逆に公太郎の方は、那須で知り合った錦将晩霞の妹の貢(みつぎ)と何ともほほえましい感じで恋愛関係になり、伯典と小里の両親にも認められて一緒になります。貢はお園に比べると描写が少ないのですが、美人で明るく朗らかな女性として、小里が一目で気に入ってしまう女性として描かれています。

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、帰来篇を読了。この巻では、登場時はあれほど輝いて見えた佐藤兵之助が、結局伯典の娘と深い仲になり公職をないがしろにしたり、その動静を探りに来た武士を切り捨てたり、また自分への使者二人が山賊に馬を奪われたのを、きちんと幕府に報告せずごまかそうとしたり、そんなこんな小手先の微茫策や失策が重なり、ついには日光の霊城の城師の職を解かれています。一方で熊木伯典が指揮した富士山麓愛鷹山の調練城も、この巻で結局建設されないで終わってしまっていることが明らかにされます。江戸時代の新築の城の建築は裾野篇の感想で書いたように実際にはほとんど無く、白井がフィクションで2つでっち上げたのですが、結局その2つとも実現しません。しかもこの篇での佐藤兵之助の独白にあるように、両派の築城術は、黒船の大砲といった西洋式新兵器の時代にはもはや古すぎて無意味になっています。そうなると熊木と佐藤の両家は一体何を争っているのか分からなくなりますが、その関係だけはもつれにもつれます。この篇では、裾野篇の花火師竜吉がどこか富士山麓の岩牢に終身刑として捕らわれていて、その捕らわれていた時の調書が熊木伯典の旧悪の証拠として重要になるため、熊木公太郎と佐藤兵之助がそれを手に入れようと争います。日光の霊城勝負では兵之助の圧勝でしたが、その後那須での山賊狩りの時の真剣勝負では公太郎は兵之助の刀を曲げてしまう程の実力差を見せつけます。この篇でも兵之助を出し抜き、伯典の入れ知恵で菊太郎の息子であると偽って調書を先に手に入れます。その後腕尽くでそれを取り返そうとした兵之助に、またも剣技で勝ち兵之助に怪我をさせます。この辺り二人の運命は対照的で、兵之助の方は何もかもうまくいかなくなっていき、逆に公太郎は大器晩成という訳ではないのですが、やることなすことがうまく行き出します。このことは女性関係でもそうで、兵之助は前篇でこともあろうに敵の家の娘と恋仲になり、妊娠させてしまいます。しかも酷薄なことに、自分の出世のため、お園とそのお腹の子を秘かに切り捨てようとします。逆に公太郎の方は、那須で知り合った錦将晩霞の妹の貢(みつぎ)と何ともほほえましい感じで恋愛関係になり、伯典と小里の両親にも認められて一緒になります。貢はお園に比べると描写が少ないのですが、美人で明るく朗らかな女性として、小里が一目で気に入ってしまう女性として描かれています。

後はこの篇で面白いのは、裾野篇での伯典と菊太郎の対決に巻き込まれた人々の、約25年後が描かれていることで、伯典側についた人も、その後伯典が築城を放棄して富士の裾野を離れてしまったため、不幸に陥ったことが描写されます。例えば牛曳きの源六の孫の文六などで、この文六は伯典側に協力した者の孫ということで村人から疎まれた結果、すっかりひねくれて誰にでも喧嘩を売るようになり、最後は兵之助に刺されて死んでしまいます。ある意味無くてもいいようなキャラクターですが、しかしこういう人物を登場させることで、両家の対立が両家だけに留まらず様々な人の運命を狂わせていくことが描写され、物語の重厚さを増すことに成功していると思います。

白井喬二の「富士に立つ影」読み直し 神曲篇

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、神曲篇を読了。この巻では、日光の霊城の建築を巡っての勝負で赤針流の熊木公太郎に完勝し、順風満帆かと思われた佐藤兵之助の人生に、ある意味暗い影が忍び寄ってくるというか、あるいは隠されていた兵之助の悪の地が出て来るというかそういう内容になっています。熊木伯典の娘お園が、一敗地に塗れた兄公太郎に変わり、佐藤家の賛四流と交渉をしようとし、それはうまく行かず、それどころか兵之助と恋仲になり、ついには肉体関係まで持つようになってしまいます。考えてみればお園の母親の小里は、元々兵之助の父親の菊太郎に恋していたのであり、小里の娘のお園が、菊太郎に似て更に美少年で、また才覚も菊太郎以上の兵之助を愛するようになっても確かに不思議はないのかもしれません。しかし二人の恋愛は、ただでさえもつれ合っている両家の関係を更にややこしいものにしてしまいます。その一方で公太郎は、兵之助が神経痛の療養に泊まっていた那須の温泉宿のすぐ近くに掘っ立て小屋を建て、樵と川漁師の手伝いをして生計を立てています。その隣に住んでいるが音楽師の錦将晩霞とその妹の貢です。公太郎と貢は、兵之助とお園の人目を避けざるを得ない秘密の関係とは違い、実にあっけらかんとお互いの好意を告白しあって夫婦になります。築城勝負では負けた公太郎ですが、その後の人生では、その負けを取り戻しつつある感じです。

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、神曲篇を読了。この巻では、日光の霊城の建築を巡っての勝負で赤針流の熊木公太郎に完勝し、順風満帆かと思われた佐藤兵之助の人生に、ある意味暗い影が忍び寄ってくるというか、あるいは隠されていた兵之助の悪の地が出て来るというかそういう内容になっています。熊木伯典の娘お園が、一敗地に塗れた兄公太郎に変わり、佐藤家の賛四流と交渉をしようとし、それはうまく行かず、それどころか兵之助と恋仲になり、ついには肉体関係まで持つようになってしまいます。考えてみればお園の母親の小里は、元々兵之助の父親の菊太郎に恋していたのであり、小里の娘のお園が、菊太郎に似て更に美少年で、また才覚も菊太郎以上の兵之助を愛するようになっても確かに不思議はないのかもしれません。しかし二人の恋愛は、ただでさえもつれ合っている両家の関係を更にややこしいものにしてしまいます。その一方で公太郎は、兵之助が神経痛の療養に泊まっていた那須の温泉宿のすぐ近くに掘っ立て小屋を建て、樵と川漁師の手伝いをして生計を立てています。その隣に住んでいるが音楽師の錦将晩霞とその妹の貢です。公太郎と貢は、兵之助とお園の人目を避けざるを得ない秘密の関係とは違い、実にあっけらかんとお互いの好意を告白しあって夫婦になります。築城勝負では負けた公太郎ですが、その後の人生では、その負けを取り戻しつつある感じです。

なお、この巻で熊木伯典は、佐藤兵之助と共に山賊狩りの指揮を執ることになり、そのドサクサの中で二人は斬り合いをし、伯典は足をすべらせ崖から落ちて大怪我をし、その時に兵之助に昔の富士の調練城の時の陰謀を白状させられ、念書を取られてしまいます。そして病床での回想で、何故伯典が赤針流の跡目を継ぐことになったかが明らかにされます。裾野篇で賛四流の武士二人が何か伯典の旧悪の証拠をつかんでやってきたのですが、結局伯典に殺されてその旧悪が何だったのかは分からないままになります。しかしこの巻での回想によれば、それは赤針流の本来の跡取りが罪を犯したのを、保釈のお金を払えば釈放されたのを、伯典がそれを父親には告げずに握りつぶしてしまった、そのことではないかと思います。伯典の陰謀の人生はそこから始まっている訳ですが、こういう告白を聞くと、伯典のことを100%の悪役とは思えなくなってきます。この「富士に立つ影」全篇を通じて、公太郎が徹頭徹尾善の人であるのを除けば、他のどの登場人物も完全に善、または完全に悪とは言えないと思います。

白井喬二の「富士に立つ影」読み直し 新闘篇

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、新闘篇を読了しました。前巻では主人公である熊木公太郎が登場しましたが、この巻では佐藤菊太郎の息子、佐藤兵之助が登場します。その登場の仕方が実に格好良く、一部の隙も無く、才気の塊でかつ美少年というある意味理想的な人物であるかのように描かれています。でも白井がこの兵之助を必ずしも理想の人間などとは思っていないことは、次の神曲篇で明らかになります。そしてこの二人の「二代目」は親たちが富士の麓で争ってから二十数年後に、今度は日光に建設予定の霊城の軍師の座を巡って争うことになります。ただ、良く考えると変な所もあり、熊木伯典は確かに富士の麓の調練城建設の軍師にはなりましたが、自身の身の上を書いた書き付けの偽物に踊らされて、途中で病気を口実に軍師の仕事を放り出している筈です。そういう過去の不適切な実績があるのに何故また軍師候補に選ばれるのかという疑問です。賛四流の方は一旦お家断絶になりながらも、何とか地位回復運動が成功して、軍師候補に入れてもらったというのは分からなくはないです。(結局、今回の日光の霊城勝負に勝った兵之助もまた、諸般の事情で城作りを途中で投げ出すのであり、江戸時代の数少ない新しい城の建設で、両方が最後までやり遂げていないということになります。)

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、新闘篇を読了しました。前巻では主人公である熊木公太郎が登場しましたが、この巻では佐藤菊太郎の息子、佐藤兵之助が登場します。その登場の仕方が実に格好良く、一部の隙も無く、才気の塊でかつ美少年というある意味理想的な人物であるかのように描かれています。でも白井がこの兵之助を必ずしも理想の人間などとは思っていないことは、次の神曲篇で明らかになります。そしてこの二人の「二代目」は親たちが富士の麓で争ってから二十数年後に、今度は日光に建設予定の霊城の軍師の座を巡って争うことになります。ただ、良く考えると変な所もあり、熊木伯典は確かに富士の麓の調練城建設の軍師にはなりましたが、自身の身の上を書いた書き付けの偽物に踊らされて、途中で病気を口実に軍師の仕事を放り出している筈です。そういう過去の不適切な実績があるのに何故また軍師候補に選ばれるのかという疑問です。賛四流の方は一旦お家断絶になりながらも、何とか地位回復運動が成功して、軍師候補に入れてもらったというのは分からなくはないです。(結局、今回の日光の霊城勝負に勝った兵之助もまた、諸般の事情で城作りを途中で投げ出すのであり、江戸時代の数少ない新しい城の建設で、両方が最後までやり遂げていないということになります。)

でこの2回目の対決が本当に面白いです。佐藤兵之助は、今やかつての伯典なみの奸智を身につけた三平に対してもまったくひけを取らず、また自分の父親のかつての失敗から十二分に学び、危なげなく準備を進めていきます。かたや公太郎の方は、容姿こそ兵之助に劣らない美少年(小里の息子なんですからそれはそうでしょう)ですが、例によって超マイペースで、日光に向かう途中で蛙取りに夢中になって土地の親分の所に挨拶に行くことになり、そこで捕まっていた遊女のお蓮をこともあろうに負ぶってやりながら日光入りします。「釣り馬鹿日誌」という漫画に浜ちゃんという主人公がおり、誰に聞いても「ペケ社員」で仕事はまったく出来ないけれど、実は広範囲の人に好かれているという設定です。この設定はほとんど公太郎そのままです。

まあ、こういう二人の対決なので直接対決すれば兵之助が勝つのは言うまでもないですが、公太郎の方は、実地勝負の弓矢当ての時にまたも影法師に邪魔されます。そしてその影法師の正体がここで明らかになりますが、その執念深さもある意味恐ろしいもので、結局今回の対決でも裏技を駆使した伯典側の陰謀を最後に暴いて絶命します。ある意味壮絶な人生です。

という訳で、負けるべくして負けた公太郎ですが、猿回しの助一が「公太郎ほどいい人は他にいない」ということで、仲直りしに駆けつけましたし、また公太郎に救い出された遊女のお蓮も公太郎のことが本当に好きになります。

並みの作家であれば、親の佐藤菊太郎が受けた敗北の恥辱を、その子の兵之助が見事仇を討って天晴れ目出度し、で終わりですが、まだこの物語は中盤に過ぎません。

白井喬二の「富士に立つ影」読み直し、主人公篇

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、第三篇の主人公篇を読了しました。第二巻の江戸篇からいきなり二十数年が飛んでおり、読者は小里が伯典の妻としてどのような暮らしをしたのか、また主人公である熊木公太郎の幼少時代がどうだったのか、などということは断片的にしか知ることが出来ません。そしてその主人公の公太郎の登場の前にいきなり出て来るのが「ばくち猿」で、猿回しの助一が連れている賢い猿で、ばくちの真似をして壺を振ってみせるだけでなく、丁半の目を正確に当てることが出来るという猿で、千葉一帯で大評判になります。しかしその評判が災いになり、ある土地の親分の所で芸を見せて、その親分の部下に博打でこの猿が四回も続けて勝ってしまったため、親分から猿を取り上げられてしまいます。まったく、この「ばくち猿」だけで短篇が書けてしまう程の見事な脇役設定です。助一は取り上げられたさばくち猿の代償に別の猿をあてがわれますが、途方に暮れている所に登場するのが公太郎です。公太郎は即座にばくち猿を取り戻してやる、と言い、親分のところに乗り込むと、さっさとばくち猿を捕らえてスタコラ逃げ出します。子分も親分も追いかけて来ますが、公太郎の剣の腕はなかなかで、全員倒してしまいます。公太郎の特長は、

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、第三篇の主人公篇を読了しました。第二巻の江戸篇からいきなり二十数年が飛んでおり、読者は小里が伯典の妻としてどのような暮らしをしたのか、また主人公である熊木公太郎の幼少時代がどうだったのか、などということは断片的にしか知ることが出来ません。そしてその主人公の公太郎の登場の前にいきなり出て来るのが「ばくち猿」で、猿回しの助一が連れている賢い猿で、ばくちの真似をして壺を振ってみせるだけでなく、丁半の目を正確に当てることが出来るという猿で、千葉一帯で大評判になります。しかしその評判が災いになり、ある土地の親分の所で芸を見せて、その親分の部下に博打でこの猿が四回も続けて勝ってしまったため、親分から猿を取り上げられてしまいます。まったく、この「ばくち猿」だけで短篇が書けてしまう程の見事な脇役設定です。助一は取り上げられたさばくち猿の代償に別の猿をあてがわれますが、途方に暮れている所に登場するのが公太郎です。公太郎は即座にばくち猿を取り戻してやる、と言い、親分のところに乗り込むと、さっさとばくち猿を捕らえてスタコラ逃げ出します。子分も親分も追いかけて来ますが、公太郎の剣の腕はなかなかで、全員倒してしまいます。公太郎の特長は、

(1)弱き者に対し味方するという正義感

(2)深く考えず突飛なほどすぐに実行に移すという行動力

(3)細かなことを気にしない大らかさ

(4)人を信じやすく騙されやすい

といった感じになります。実際、あの悪の権化というか権謀術数そのものの熊木伯典からどうしてこのような天真爛漫な青年が生まれて育つのかが不思議ですが、江戸篇で述べたように小里の息子というのが重要な要素となっているように思います。

また今回気がついたのはこの小説で既に「万能児・万能人間」というコンセプトが登場しているとうことです。例の伯典の出生の秘密を書いた書き付けですが、江戸篇の最後で伯典はようやく本物の書き付けを手に入れます。それには伯典または伯典の息子がいくつかの一定の技芸を修めて名乗り出れば、それなりの重要な官職に付けてやる、ということが書いてありました。伯典自身は色々悪行をやっていてもう名乗り出るのは無理だったので、息子に期待をかけ、諸芸を身につけさせようとします。実はこのことが、白井の作品のいくつかにある「万能児・万能人間」育成という話と似ているということです。この「万能児・万能人間」の話としては「陽出づる艸紙」、「豹麿あばれ暦」などがありますが、その先駆は既に「富士に立つ影」にありました。

しかしながら、公太郎の場合は「影法師」という謎の人間がつきまとい、公太郎が何かを修行して最後に免許皆伝になるといった場面でことごとく邪魔をされ、結局公太郎は何も最後まで身につけることが出来ないことになります。で、この影法師の動機をある程度解き明かしたのが、猿回しの助一で、彼は驚くべき設定ですが、裾野篇で牛曳き競争の時に佐藤菊太郎側に加担した常太の息子でした。助一は公太郎に伯典が多くの人に憎まれていることを告げ、影法師もその一人だと言います。しかし公太郎はそれを信じず、二人は喧嘩別れに終わります。

公太郎は、結局軍学の入門にも失敗し、実家に戻りますが、そこで鼠小僧次郎吉に押し入られ、公太郎の妹が機転を利かせてその次郎吉を座敷に閉じ込めたにも関わらず、次郎吉の言葉に騙されてまんまと次郎吉を取り逃がしてしまいます。次郎吉は千両もの金を伯典の屋敷から盗み、さしもの一代の栄華を誇った熊木伯典もここから没落が始まります。

しかし、兎にも角にも、白井喬二はまだ大衆小説がほんの黎明期の時に、それまでなかった公太郎というきわめてユニークなキャラクターを作り出しました。「富士に立つ影」の最大の魅力は公太郎であり、日本人がきわめて好きな人間類型です。

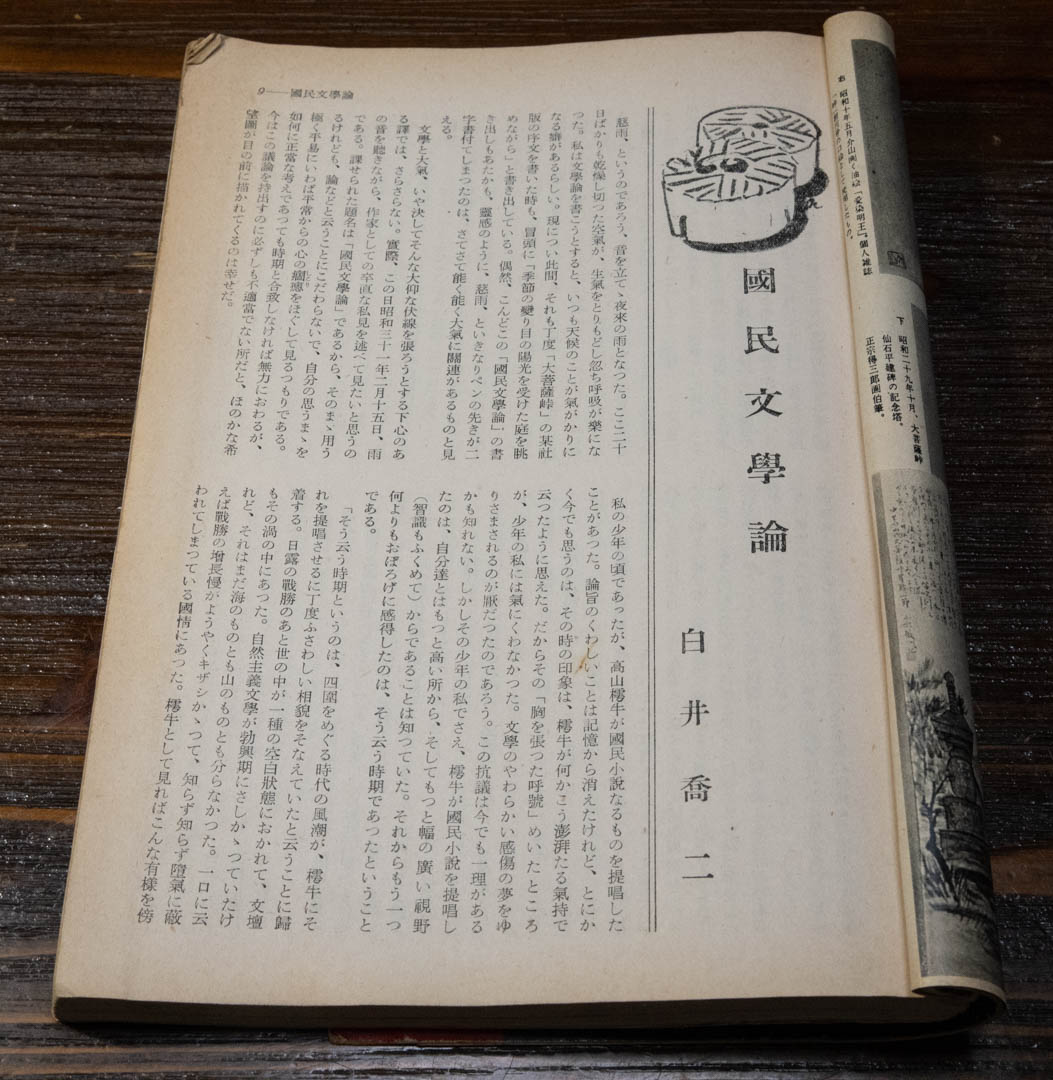

白井喬二の「国民文学論」

白井喬二の「国民文学論」を読了。「文藝」の昭和31年4月の臨時増刊の「中里介山 大菩薩峠読本」に収録されたもの。

白井喬二の「国民文学論」を読了。「文藝」の昭和31年4月の臨時増刊の「中里介山 大菩薩峠読本」に収録されたもの。

白井喬二は、中里介山の「大菩薩峠」を大衆文藝の先駆者として高く評価しており、山梨県と長野県にある大菩薩峠の記念碑の設立のどちらにも白井喬二が関わっています。(白骨温泉の記念碑は今年の4月見てきたばかりです。)

白井は日本には国民文学と呼べるものが昔からあり、「南総里見八犬伝」と井原西鶴の作品を挙げています。このどちらについても白井は現代語訳を行っています。先日読んだ座談会で、小林秀雄が日本の純文学の西洋かぶれぶりを挙げていましたが、それに比べると中里介山も白井喬二も、日本における馬琴や西鶴らの伝統をきちんと受け継ぎ、それに負けないものを作っていこうとした気概を感じます。大衆小説家の中でもこの二人は別格だと思います。それに比べると、今は作家の中でそういう気概を持った人は皆無かと思います。ちょっと寂しいですね。また介山にしても白井にしても、そのどちらにも太い漱石の言うモラルバックボーンがあると思います。一度しかない人生でこういう作家二人の作品を読むことが出来たのは幸せだと思います。

「大衆文学はどうなるだろうか」(「新潮」1933年4月号の座談会)

「新潮」の昭和8年(1933年)4月号に載っている「大衆文学はどうなるだろうか」という座談会を読了。多分この前の号で純文学についての座談会があり、その続きのように見えます。このタイトルで白井喬二が呼ばれない筈はなく、座談会の中での発言も多いです。しかし、タイトルからも想像出来るように、この時期は大衆文学にとっても白井喬二自身にとっても曲がり角の時代でした。この座談会の前の年に、白井の平凡社の全集が出ていますが、その全集の目玉であった筈の「祖国は何処へ」は、私としては決して低くは評価していませんが、ある意味多くの読者の期待を裏切った失敗作でした。その一方でこの座談会にも出ていますが、吉川英治が人気を集め、2年後には「宮本武蔵」の連載を開始します。

「新潮」の昭和8年(1933年)4月号に載っている「大衆文学はどうなるだろうか」という座談会を読了。多分この前の号で純文学についての座談会があり、その続きのように見えます。このタイトルで白井喬二が呼ばれない筈はなく、座談会の中での発言も多いです。しかし、タイトルからも想像出来るように、この時期は大衆文学にとっても白井喬二自身にとっても曲がり角の時代でした。この座談会の前の年に、白井の平凡社の全集が出ていますが、その全集の目玉であった筈の「祖国は何処へ」は、私としては決して低くは評価していませんが、ある意味多くの読者の期待を裏切った失敗作でした。その一方でこの座談会にも出ていますが、吉川英治が人気を集め、2年後には「宮本武蔵」の連載を開始します。

時局的にはこの年の2月に国際連盟を脱退しており、満州事変から始まって日中戦争へと突入していく時期であり、雑誌などでも大衆小説に変って軍事小説のようなものの比率が増えて来た時期です。

白井の主張していることは「10年評論するなかれ」など、他の評論でも言っていることが多くそれほど目新しさはありません。しかしながら、最初大衆小説に対して付けられた「新講談」という名前は、作家にとってはとても苦痛であったと告白しています。しかし白井の「新撰組」がサンデー毎日に連載されて人気を博して1年も経つと、作家の存在感が上がって自然と「新講談」という名前は消えて行き、そのうち「大衆文藝・大衆小説」という名前に変っていったとしています。

後、この座談会で面白いのは川端康成が純文学代表という感じで、結構大衆文学に批判的であることです。また小林秀雄が純文学というのは要するに西洋かぶれなのだ、と喝破しているのもなかなか慧眼だと思いました。

白井喬二の「鳳雀日記」「天路歴程」(エッセイ)(雑誌「騒友」掲載)

白井喬二が雑誌「騒友」に寄稿したエッセイと日記(「鳳雀日記」)をいくつか入手。「騒友」は元左翼で後に転向して三上於菟吉の弟子の大衆小説家となった小山寛二の雑誌で、昭和39年(1964年)の8月頃創刊し、数年間続いた雑誌です。でもページ数は16~24ページ程度のとても薄い雑誌です。しかしながら保田与重郎とか安岡正篤のような一流の人が寄稿しており、また掲載されている広告もそれなりに良い会社が多く、どういうコネがあるのかは分かりませんが、それなりに格式があります。載っているのはほとんどが随筆で「随筆雑誌」と称しています。今回古書店で昭和39年から44年まで「騒友」を十数号入手しました。その中に白井喬二が「天路歴程」に関するエッセイを一篇、また「鳳雀日記」という日記を5回くらい載せています。この「鳳雀日記」については学藝書林の全集の第二期で収録される筈のものだったので名前は知っていましたが、掲載誌が分かりませんでした。しかし今回学藝書林の全集第1期の月報をすべて入手し、その中で小山寛二が自分の雑誌「騒友」に白井喬二が日記を載せていると書いていたので、掲載誌が判明しました。

「天路歴程」のエッセイは、白井が一番ちゃんと読んだ宗教に関する本がバニヤンの「天路歴程」だとして、戦後の日本での宗教の必要性を説いています。また学生時代に代用教員をやっていた時にペスタロッチに心酔していたことも書いています。どちらもとても白井らしいと思います。

「鳳雀日記」については、白井の実際の日記から何かの感想について書いたものを順不同で連載したものです。内容は雑多ですが、その中にビートルズの来日の騒ぎに触れたものがあります。白井とビートルズはほとんど結びつかないのですが、確かにその来日の時、白井はまだ元気に活動していました。また、「一人の悪人もなくする運動」をやったらどうかと提案していて、これもまた実に白井らしい話です。本当に阿地川盤嶽は白井喬二の分身だなと思います。

後、白井喬二の年始のいわゆる賀詞広告も載っていて珍しいです。世田谷区奥沢に住んでいたようです。

なお、著作権的に読めるように写真を載せるのは問題かと思いますが、誰でも簡単に入手できるというものではないため、あえてそのまま写真を載せます。

白井喬二の「富士に立つ影」読み直し 江戸篇

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、江戸篇を読了。この篇は裾野篇における佐藤菊太郎と熊木伯典の手に汗を握る戦いもなく、また第三篇の主人公篇のような主人公=熊木公太郎の登場もまだで、いわばつなぎの地味な篇です。しかしながら、裾野篇でキャラがかぶると書いたお染とお雪こと小里がそれぞれ佐藤菊太郎と熊木伯典の妻になる経緯を書いた重要な篇です。最初に読んだ時は、小里は熊木伯典のことを蛇蝎のように嫌っていた筈なのに、何故それが伯典の妻に収まったのかがよく理解出来ませんでした。なので今回はその辺りを慎重に読もうとしました。伯典の出生の関する秘密を書いたお墨付きの書を、裾野篇の最後でお染が偽の文書にすり替えたのですが、この篇ではその内容に翻弄される伯典が描かれます。しかし、伯典が結局幕府の行事に関する公文書を見る機会を得、偽のお墨付きに書かれているようなことは事実ではないことに気がつき、結局お染の企みが伯典にばれて、伯典がお染に迫り、お染は持っていた匕首で自害しようとします。そのギリギリの瞬間に小里が駆けつけて、お染の身代わりになり、お染を逃がします。そこまではいいのですが、その後小里がどうして伯典の妻になったのかは白井喬二はまったく説明していません。

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、江戸篇を読了。この篇は裾野篇における佐藤菊太郎と熊木伯典の手に汗を握る戦いもなく、また第三篇の主人公篇のような主人公=熊木公太郎の登場もまだで、いわばつなぎの地味な篇です。しかしながら、裾野篇でキャラがかぶると書いたお染とお雪こと小里がそれぞれ佐藤菊太郎と熊木伯典の妻になる経緯を書いた重要な篇です。最初に読んだ時は、小里は熊木伯典のことを蛇蝎のように嫌っていた筈なのに、何故それが伯典の妻に収まったのかがよく理解出来ませんでした。なので今回はその辺りを慎重に読もうとしました。伯典の出生の関する秘密を書いたお墨付きの書を、裾野篇の最後でお染が偽の文書にすり替えたのですが、この篇ではその内容に翻弄される伯典が描かれます。しかし、伯典が結局幕府の行事に関する公文書を見る機会を得、偽のお墨付きに書かれているようなことは事実ではないことに気がつき、結局お染の企みが伯典にばれて、伯典がお染に迫り、お染は持っていた匕首で自害しようとします。そのギリギリの瞬間に小里が駆けつけて、お染の身代わりになり、お染を逃がします。そこまではいいのですが、その後小里がどうして伯典の妻になったのかは白井喬二はまったく説明していません。

(1)おそらく暗黙の了解としては、小里は伯典に無理矢理肉体を自由にされています。(この篇の最後の方では小里は伯典の子を身籠もっています。)

(2)小里は佐藤菊太郎が好きで江戸に出てきて菊太郎を探すのに便利だからと芸者になったのですが、この篇でお染の菊太郎への思いを知り、菊太郎のことは諦めます。ある意味無意識の菊太郎への当てつけ的な気持ちで伯典の妻になることを承諾したのでは、と思います。

(3)この小説の主人公で無垢で純真な熊木公太郎が、伯典だけの遺伝ではキャラクター設定に無理がありすぎます。しかし小里の子であるならば、ある程度理解出来ます。公太郎というキャラを作るためには小里が必要だったのです。

まあしかし伯典自身も、お墨付きによればある高貴なお方の落とし胤である訳で、その息子に公太郎みたいなのが生まれても、伯典の性格は後天的なものとも考えられ、ある程度説明は出来ます。

(4)モラリストの白井喬二としては、いかに小説のキャラとはいえ、伯典のような悪漢がそのまま生きていくというのは許しがたい部分があり、小里の善によって伯典の悪を浄化することを狙ったのではないかと。実際に小里が庭に観音堂を据え付けて伯典の罪が許されるのを願うという話があります。またその悪の浄化の結果が公太郎といえます。

(5)後の展開で、佐藤菊太郎の息子と熊木伯典の娘が愛し合うようになります。二人とも美男・美女ではないと面白くなく、その意味でも伯典の妻は美人である必要があります。

それにしても、この小里に関する謎は、ある意味省略の美学であり、読者に色々理由を考えさせてくれる上手い筋立てだと思います。筋立てといえば、この篇に面彫り師の甲賀の円蔵という人が登場します。この円蔵は単なる狂言回しで重要なキャラクターではありませんが、この円蔵が美人の満足した面を彫ることを目標にしてそのモデルを小里にします。しかしその内小里の美しさに夢中になり、結果として円蔵の奥さんが自害してしまいます。サブキャラクターにしてこれだけ深い筋を付ける喬二の腕に感嘆します。また面彫り師の説明の中で、烟取下衛門(けむりとりくだりえもん)という名人が出てきますが、これは「忍術己来也」の主人公です。こういう細かいネタも1回目は当然気付いていませんが、2回目になると分かります。円蔵以外にも、小里に入れあげる八幡万次郎とその息子の文吾や太田蜀山人に至るまで、サブキャラの密度の高さは素晴らしいです。