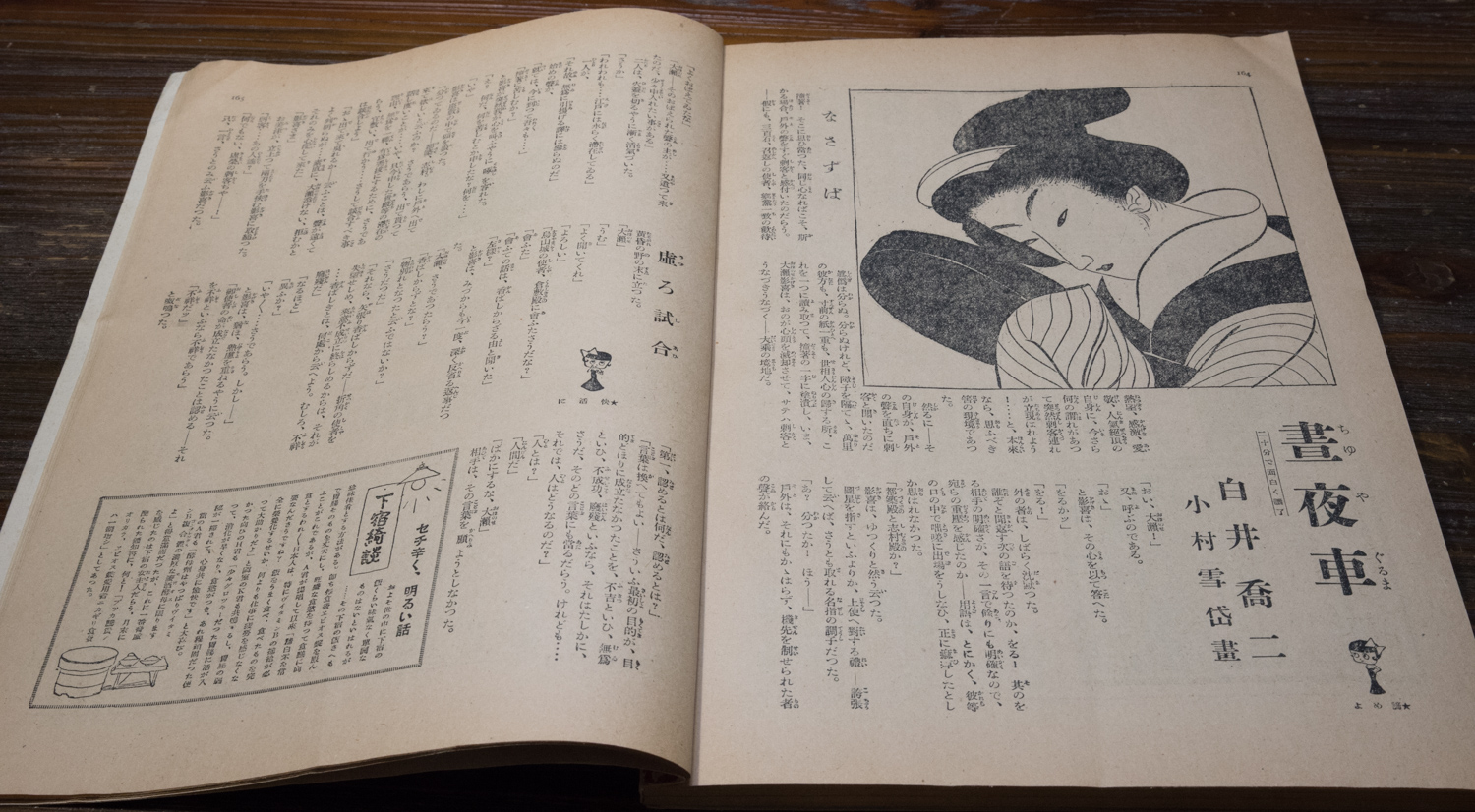

白井喬二の「捕物にっぽん志」第16回~18回は、大岡越前もので、タイトルが「白子屋おくまの巻」となっています。なかなか読み応えがある巻で、まずは四谷の寛全寺の僧柳全は寺にある本堂の奥柱に耳を当てると、不思議な声がするのを知るようになります。ある日、その柱で「油町の方角は」という声を聴きます。その後があるのですが、聴き取ることができません。柳全は大岡越前の部下で檀家である田中兵庫にこの柱の話を伝え、半信半疑の兵庫にも柱の声を体験させます。そして柱のお告げに従って油町をめがけて出かけていき、そこで一夜の宿をある商家に頼んだが断られ、やむを得ずその商家の大八車の下に潜って一夜を明かそうとします。そうすると夜中にその商家に泥棒が入って500両を盗み、なおかつその隣の商家にも押し入って、そこの女中を殺し、金目の物を奪っていきます。この時、たまたま500両を盗まれた商家の娘のお菊の許嫁であった吉三郎がお菊の元に忍んで来ていて、犯人と疑われます。また、柳全自身も犯人の一味だろうという事で、奉行所に引っ張っていかれます。

白井喬二の「捕物にっぽん志」第16回~18回は、大岡越前もので、タイトルが「白子屋おくまの巻」となっています。なかなか読み応えがある巻で、まずは四谷の寛全寺の僧柳全は寺にある本堂の奥柱に耳を当てると、不思議な声がするのを知るようになります。ある日、その柱で「油町の方角は」という声を聴きます。その後があるのですが、聴き取ることができません。柳全は大岡越前の部下で檀家である田中兵庫にこの柱の話を伝え、半信半疑の兵庫にも柱の声を体験させます。そして柱のお告げに従って油町をめがけて出かけていき、そこで一夜の宿をある商家に頼んだが断られ、やむを得ずその商家の大八車の下に潜って一夜を明かそうとします。そうすると夜中にその商家に泥棒が入って500両を盗み、なおかつその隣の商家にも押し入って、そこの女中を殺し、金目の物を奪っていきます。この時、たまたま500両を盗まれた商家の娘のお菊の許嫁であった吉三郎がお菊の元に忍んで来ていて、犯人と疑われます。また、柳全自身も犯人の一味だろうという事で、奉行所に引っ張っていかれます。

ここから先が大岡越前の名裁きということになり、500両を欲していたということを手がかりに、白子屋に目をつけます。白子屋の亭主は真面目な働き手でしたが、その女房のお常が浪費家であったため、家運が傾きます。それを補うため、500両の持参金付きで、娘のおくまの入り婿として又七を迎えます。お常は番頭と不義の仲になっており、おくまも淫蕩な母親の影響で外に男がおり、二人にとっては又七が邪魔で仕方がありません。そこで…という展開で、大岡越前守がよく真実を見抜いて吉三郎の冤罪を晴らすというお話です。その話の進行の中で、寛全寺の柱のお告げがまた効果的に使われています。

カテゴリー: Book

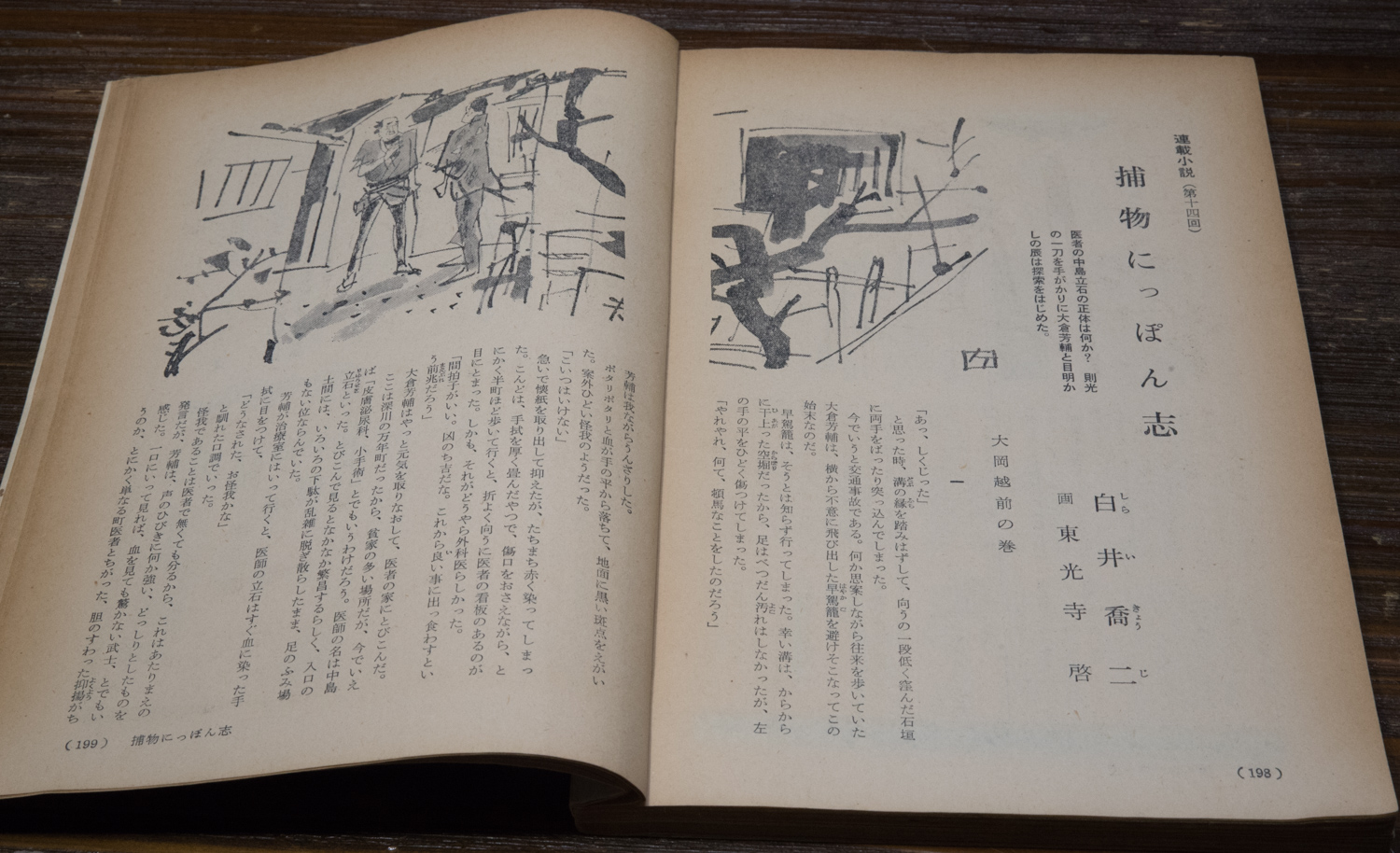

白井喬二の「捕物にっぽん志」(連載第14回)

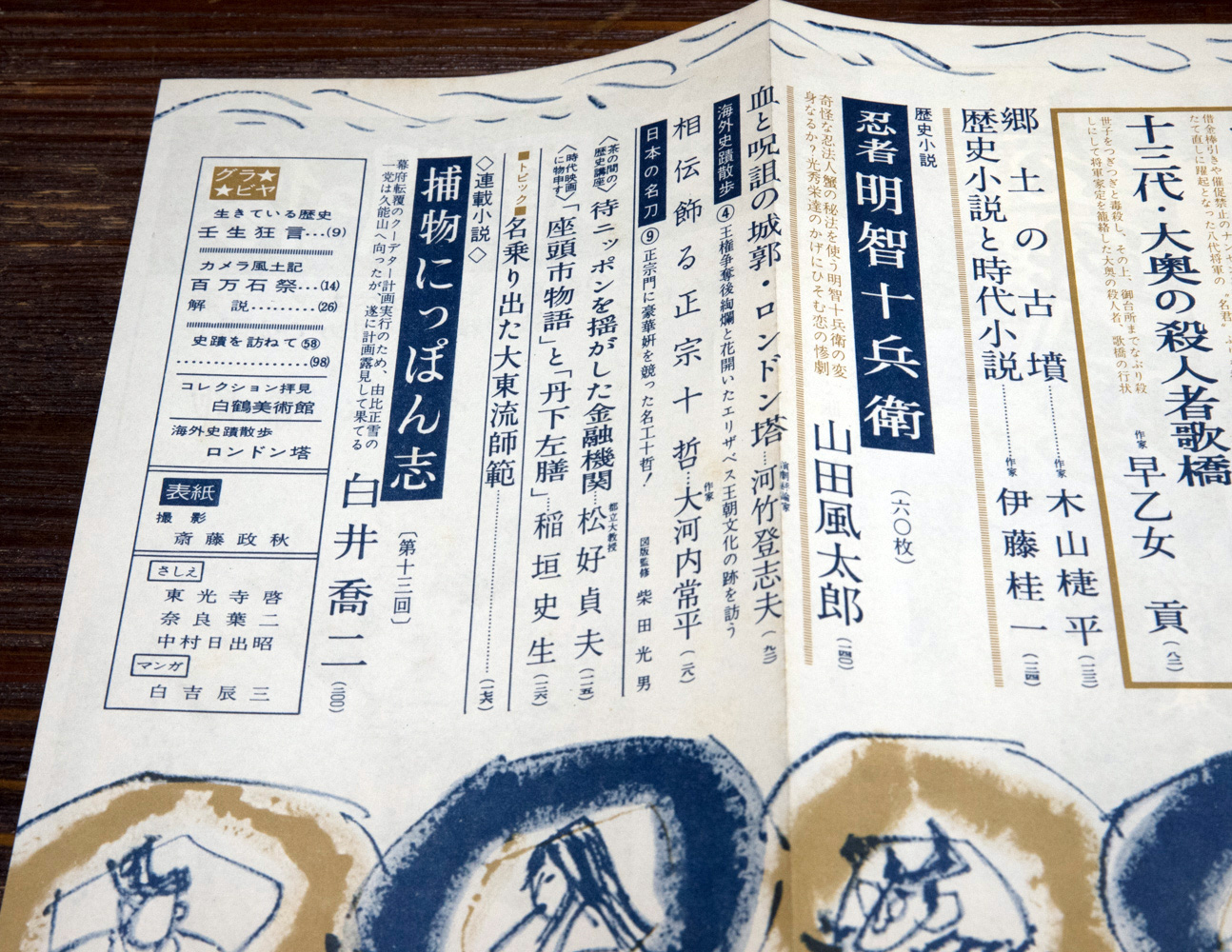

「日本の古本屋」とヤフオクで、また昭和37年の「人物往来 歴史読本」を4冊入手。7、9、10、11月号です。白井喬二の「捕物にっぽん志」の連載第14回、16回、17回、18回に当たります。15回が欠けていますが、この14回~18回は大岡越前ものです。14~15回が一つの話で、16~18回がまた一つの話です。で14回は、大岡越前の配下の同心大倉芳輔が、深川の万年町で早駕籠にぶつけられて手を怪我し、そこの近くでたまたま見つけた中島立石に手当をしてもらいます。立石は名医で抜かりなく手当が済みましたが、芳輔は立石が元武士ではないかと疑い質問してみますが、立石は慌ててそれを否定します。帰って上役に報告してみると、それは赤穂浪士の討ち入りの前に、大石内蔵助から預かった金を持ち逃げした小山田庄左衛門ではないか、と言われ、立石を調べるように申しつけられます。芳輔は庄左衛門が大石からもらったという則光の名刀を手がかりに、庄左衛門の妹に偽の使者を送って裏を取ります。やはり立石が庄左衛門ではないかという確信を得て、立石の元を訪れてみたら、立石の家は親子三人が押し込み強盗に皆殺しに会っていた、という意外な展開です。15回が手に入らないのでこの先どうなるのかはわかりません。

「日本の古本屋」とヤフオクで、また昭和37年の「人物往来 歴史読本」を4冊入手。7、9、10、11月号です。白井喬二の「捕物にっぽん志」の連載第14回、16回、17回、18回に当たります。15回が欠けていますが、この14回~18回は大岡越前ものです。14~15回が一つの話で、16~18回がまた一つの話です。で14回は、大岡越前の配下の同心大倉芳輔が、深川の万年町で早駕籠にぶつけられて手を怪我し、そこの近くでたまたま見つけた中島立石に手当をしてもらいます。立石は名医で抜かりなく手当が済みましたが、芳輔は立石が元武士ではないかと疑い質問してみますが、立石は慌ててそれを否定します。帰って上役に報告してみると、それは赤穂浪士の討ち入りの前に、大石内蔵助から預かった金を持ち逃げした小山田庄左衛門ではないか、と言われ、立石を調べるように申しつけられます。芳輔は庄左衛門が大石からもらったという則光の名刀を手がかりに、庄左衛門の妹に偽の使者を送って裏を取ります。やはり立石が庄左衛門ではないかという確信を得て、立石の元を訪れてみたら、立石の家は親子三人が押し込み強盗に皆殺しに会っていた、という意外な展開です。15回が手に入らないのでこの先どうなるのかはわかりません。

白井喬二の「捕物にっぽん志」(連載第13回)

「人物往来 歴史読本」昭和37年のを「日本の古本屋」と「ヤフオク」で探して、何冊か追加で入手することができました。昭和37年6月号は白井喬二の「捕物にっぽん志」の第13回目の連載です。先日読んだ4月号が由井正雪の話でしたが、由井正雪は結局3回使ったみたいで、この13回目が最終話でした。この回では由井正雪の陰謀が幕府に露見して、幕府が慌てて駿府に捕り手を差し向け、正雪を捕まえようとしますが、正雪が自害します。一方で江戸の丸橋忠弥は早朝を捕吏に襲われて、得意の槍を手に取ることも出来ず、取り押さえられて品川表で磔にされます。槍の名人が槍に刺されて死にます。こうなると、正雪が陰謀をまさに行おうとして幕府がそれを察知する12回目が読みたくなりますが、気長に探してみます。

「人物往来 歴史読本」昭和37年のを「日本の古本屋」と「ヤフオク」で探して、何冊か追加で入手することができました。昭和37年6月号は白井喬二の「捕物にっぽん志」の第13回目の連載です。先日読んだ4月号が由井正雪の話でしたが、由井正雪は結局3回使ったみたいで、この13回目が最終話でした。この回では由井正雪の陰謀が幕府に露見して、幕府が慌てて駿府に捕り手を差し向け、正雪を捕まえようとしますが、正雪が自害します。一方で江戸の丸橋忠弥は早朝を捕吏に襲われて、得意の槍を手に取ることも出来ず、取り押さえられて品川表で磔にされます。槍の名人が槍に刺されて死にます。こうなると、正雪が陰謀をまさに行おうとして幕府がそれを察知する12回目が読みたくなりますが、気長に探してみます。

ちなみにこの月の「歴史読本」には山田風太郎も小説を書いていて、それぞれ嘘八百の歴史小説の名人が同居しているのは興味深いです。

白井喬二の「捕物にっぽん志」(連載第11回)

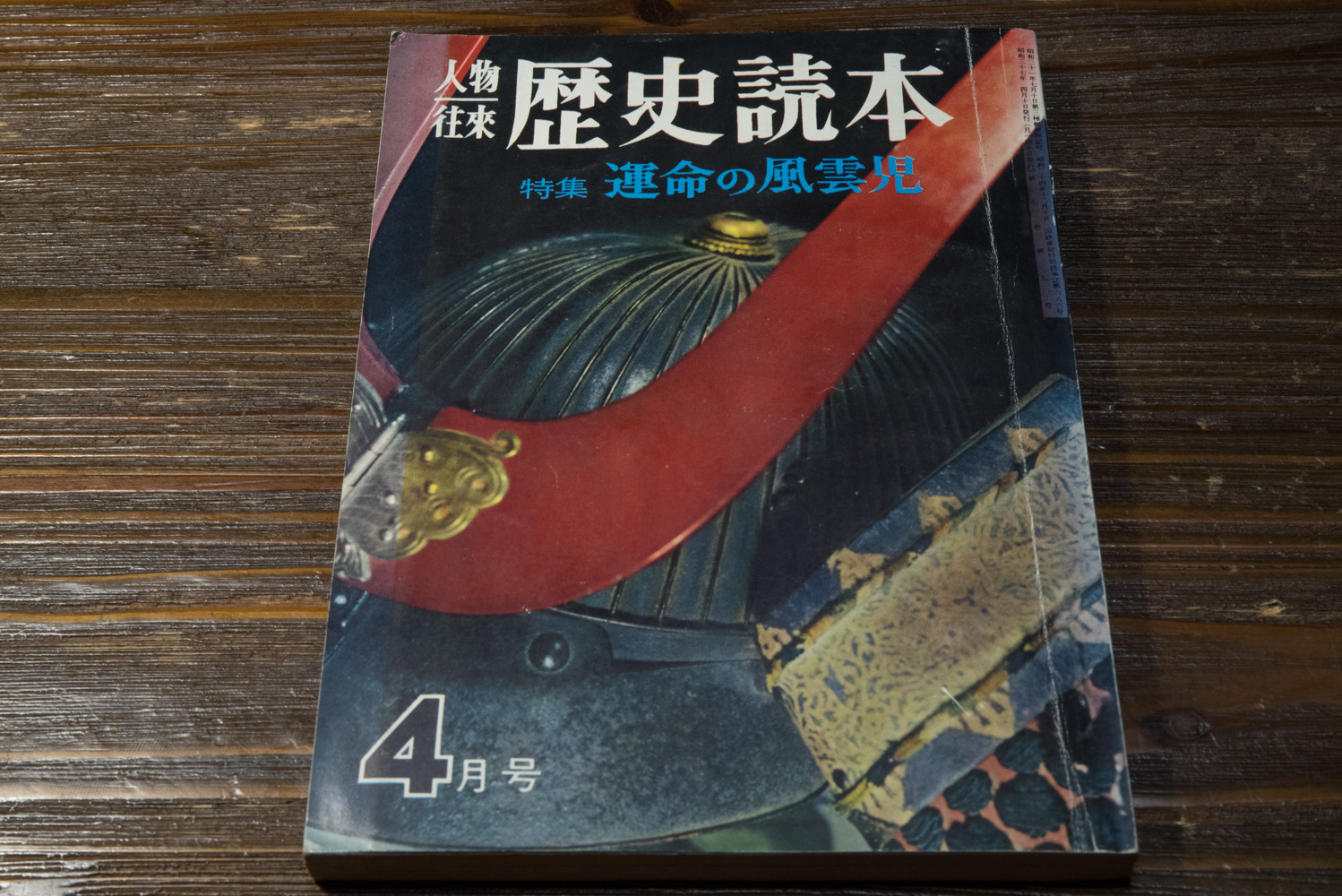

白井喬二の「捕物にっぽん志」(連載第11回)を読了。「人物往来 歴史読本」の昭和37年4月号です。この雑誌も、この頃の物はパラパラとしか入手できないので、残念ながら全編を通して読むことはできません。この第11回では、慶安の変の由井正雪を題材にしています。白井喬二が由井正雪を取り上げるのは、私が知る限りでは3回目で、最初は「兵学大講義」で由井正雪と同じく軍学者の諏訪友山の間の、軍学による戦いを描きます。2番目が1924年の「正雪塾の大模擬戦」で、中学世界という雑誌に掲載されたもので、残念ながらまだ現物を見ることできていません。この「捕物にっぽん志」では、由井正雪の生まれはどこかから考証を試みていて、小泉三申(小泉策太郎)の説を正しいとしたりしています。後は、熊沢蕃山がある殿様の依頼で由井正雪をスカウトに行きますが、5000石という破格の知行を持ち出したのに正雪に断られ、正雪が叛乱を起こすような性格の人間であることを人相から見抜く所が面白いです。この回では完結しておらず次回に続いております。「歴史読本」の昭和37年5月号は取り敢えず見つかっていません。

白井喬二の「捕物にっぽん志」(連載第11回)を読了。「人物往来 歴史読本」の昭和37年4月号です。この雑誌も、この頃の物はパラパラとしか入手できないので、残念ながら全編を通して読むことはできません。この第11回では、慶安の変の由井正雪を題材にしています。白井喬二が由井正雪を取り上げるのは、私が知る限りでは3回目で、最初は「兵学大講義」で由井正雪と同じく軍学者の諏訪友山の間の、軍学による戦いを描きます。2番目が1924年の「正雪塾の大模擬戦」で、中学世界という雑誌に掲載されたもので、残念ながらまだ現物を見ることできていません。この「捕物にっぽん志」では、由井正雪の生まれはどこかから考証を試みていて、小泉三申(小泉策太郎)の説を正しいとしたりしています。後は、熊沢蕃山がある殿様の依頼で由井正雪をスカウトに行きますが、5000石という破格の知行を持ち出したのに正雪に断られ、正雪が叛乱を起こすような性格の人間であることを人相から見抜く所が面白いです。この回では完結しておらず次回に続いております。「歴史読本」の昭和37年5月号は取り敢えず見つかっていません。

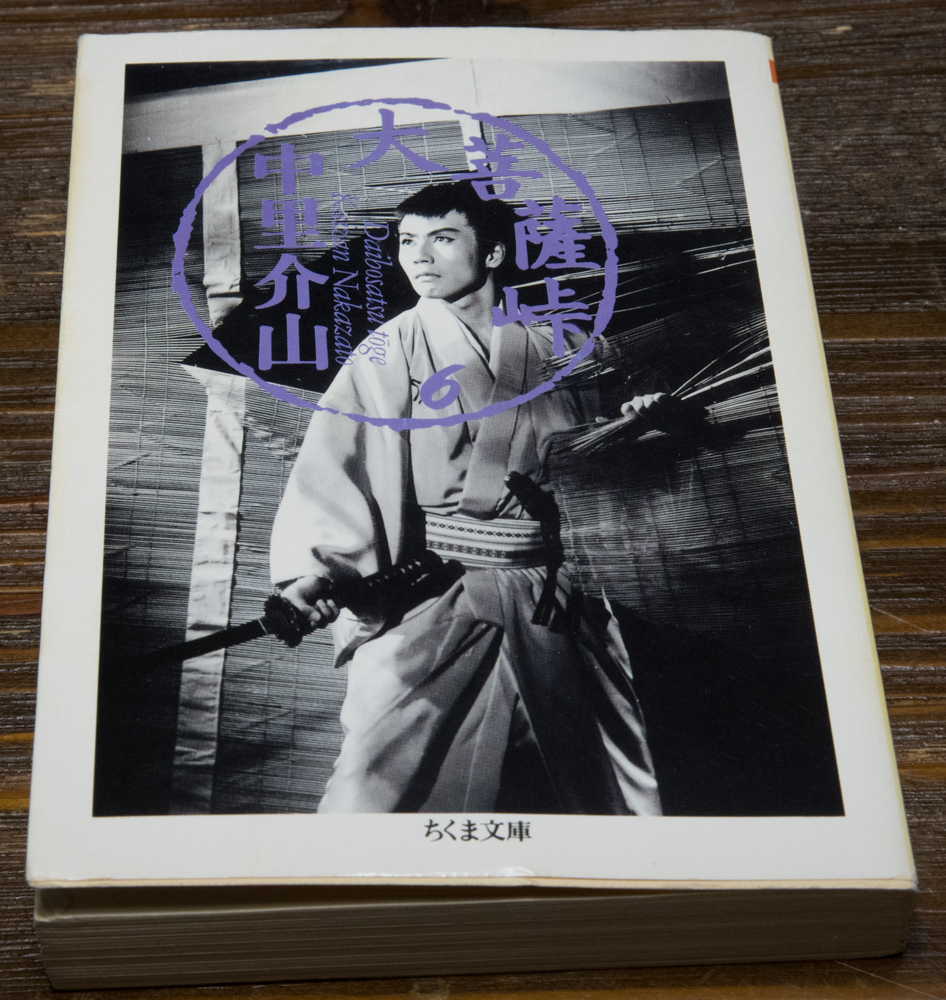

中里介山の「大菩薩峠」第6巻

中里介山の「大菩薩峠」の第6巻を読了しました。間で白井喬二関係の2作がはさまったせいもありますが、そろそろ読むスピードが落ちてきた感じです。理由を考えると以下のようになります。私が大衆文学に求めるのは、(1)国枝史郎的な、いかにも「伝奇小説」というべき意外性に富むストーリー展開

中里介山の「大菩薩峠」の第6巻を読了しました。間で白井喬二関係の2作がはさまったせいもありますが、そろそろ読むスピードが落ちてきた感じです。理由を考えると以下のようになります。私が大衆文学に求めるのは、(1)国枝史郎的な、いかにも「伝奇小説」というべき意外性に富むストーリー展開

(2)白井喬二的な、共感できる登場人物がカタルシスを与えてくれること、の2点です。

この点、この「大菩薩峠」は、(1)については、第5巻の感想で書いたように、登場人物の順列組み合わせ的なストーリー展開であり、「はらはらどきどき」という展開ではありません。それに何より話が暗い。継母のせいで顔に火傷してその跡が化け物のようになっているお銀様は、絵双紙の男女の顔を針でつついてつぶしたりする話が出てきます。(2)については、この小説には心から共感できるような人物が一人も登場しません。例えば、兄の敵を討とうと、武芸の腕を磨いた熱血青年であった筈の宇津木兵馬は、この巻では吉原の遊女に入れあげ、その遊女を身請けする金を得るため、自分とは本来関係のない殺人を請け負い、挙げ句の果ては間違えて罪のない馬方を斬り殺してしまいます。多少共感できる人物としては宇治山田の米友と道庵先生がいますが、米友はしばしばどうでもいいような喧嘩をわざわざふっかけますし、道庵先生は医者としての腕は良くて、報酬も18文しか受け取らない良心的な人物ですが、如何せんお調子者過ぎますし、米友に対して変な理屈をこねてからんだりする点もマイナスです。悪人の方ではいえば、主人公の机龍之助がまったく共感できない人物なのはもちろんですが、神尾主膳などもほぼ最悪の人物として描かれています。主膳の酒癖の悪い所は、以前勤めたH社の酒癖の悪い上司(4人以上の複数)(笑)を思い出して辟易します。

それでもこの作品が中谷博が言うようにインテリに人気があったのは、龍之助が問答無用で振るう暴力が、社会の中で鬱屈するインテリにとってのカタルシスだったからでしょう。1960年代後半から70年代前半にかけて、学生運動に挫折した大学生がヤクザ映画にはまったのと同じ現象のように思います。

作者の中里介山はこの作品が「大衆小説」とされることに強く異を唱えていたので、まあ大衆小説的でないから面白くない、と言っても仕方がありませんが。また、類型的な人間が登場せず、登場人物それぞれ一癖も二癖もあるのは、作者が人間の業というものを描こうとしたからだと思います。

「想い出の中谷 博」

「想い出の中谷 博」を一部抜粋で読みました。中谷博はドイツ文学者兼大衆文学評論家で、1973年に亡くなりましたが、この本はその時に中谷博を知る人達が文を寄せて編まれたものです。中谷博は戦前大衆文学というものをまともな文学評論家は誰一人取り上げなかったに対し、一人気を吐いて大衆文学を論じ続けた人です。特に白井喬二が中谷のお気に入りであり、白井にとっては恩人のような人です。そのため白井も一文を寄せていますが、大半は昭和39年に雑誌「風景」に中谷について書いた「隣の机子」というエッセイの再掲です。そのエッセイは中谷が大学生の時に平凡社の社長宛に送った手紙を白井が貰い受けてその内容が印象に残っていたのを、後年中谷が「大衆文藝」に評論を書き出したら、その時の手紙に内容が似ているので、初めて同一人物であることを気がついた、といったものです。

「想い出の中谷 博」を一部抜粋で読みました。中谷博はドイツ文学者兼大衆文学評論家で、1973年に亡くなりましたが、この本はその時に中谷博を知る人達が文を寄せて編まれたものです。中谷博は戦前大衆文学というものをまともな文学評論家は誰一人取り上げなかったに対し、一人気を吐いて大衆文学を論じ続けた人です。特に白井喬二が中谷のお気に入りであり、白井にとっては恩人のような人です。そのため白井も一文を寄せていますが、大半は昭和39年に雑誌「風景」に中谷について書いた「隣の机子」というエッセイの再掲です。そのエッセイは中谷が大学生の時に平凡社の社長宛に送った手紙を白井が貰い受けてその内容が印象に残っていたのを、後年中谷が「大衆文藝」に評論を書き出したら、その時の手紙に内容が似ているので、初めて同一人物であることを気がついた、といったものです。

中谷博が大衆文学について論じた内容で興味深いのは、

(1)日本の大衆文学は最初インテリが歓迎して普及したとしていること。

(2)日本の大衆文学は昭和6年ぐらいから衰退したとしていること。(満州事変以降ということです。)

(3)吉川英治の「宮本武蔵」(戦前版)を「読んでみてそのくだらなさに愛想がつき」とばっさり斬っている。

などが挙げられます。

白井喬二の「元禄快挙」

白井喬二の「元禄快挙」を読了、と言っていいのか…非常に惜しい傑作で、読んでいる途中で「これは白井喬二の小説ベスト10をまた書き換えなければいけないな」と思っていたのですが、何と前篇で終わってしまい、後篇が書かれていません!連載としてはサンデー毎日で1925年11月から翌3月までですが、何故途中で終わってしまったのか、白井喬二の自伝にも何も説明がありません。1925年から26年にかけては、「新撰組」も「富士に立つ影」も出版されており(「富士に立つ影」は逐次刊行中)、白井喬二の人気も絶頂期です。おそらく非常に多忙だったため、後篇に取りかかれなくなりそのままになってしまったのではないかと推測しますが、非常に残念です。

白井喬二の「元禄快挙」を読了、と言っていいのか…非常に惜しい傑作で、読んでいる途中で「これは白井喬二の小説ベスト10をまた書き換えなければいけないな」と思っていたのですが、何と前篇で終わってしまい、後篇が書かれていません!連載としてはサンデー毎日で1925年11月から翌3月までですが、何故途中で終わってしまったのか、白井喬二の自伝にも何も説明がありません。1925年から26年にかけては、「新撰組」も「富士に立つ影」も出版されており(「富士に立つ影」は逐次刊行中)、白井喬二の人気も絶頂期です。おそらく非常に多忙だったため、後篇に取りかかれなくなりそのままになってしまったのではないかと推測しますが、非常に残念です。

まずタイトルが人を喰っています。「新撰組」というタイトルで近藤勇や沖田総司はほんの脇役にして独楽師の争いを書いた白井らしいですが、「元禄快挙」と聴けば誰もが「忠臣蔵」だろうと思います。(実際にそう勘違いしているWebサイトがありました。)しかし、この小説には赤穂浪士の話はまったく出てきません。それでは何の話かと言うと、お祭りの山車を二つの町で作って、それの出来映えを競うというのがメインで、それに兵学者の剣持楽山が一方に味方し、もう一方は老中柳沢保明(柳沢吉保)を中心とする一派で、金持ちの商人や怪しげな手品師がからみます。ある時、剣持楽山を含む7人の古老、かつて江戸でそれぞれ活躍した武士、が柳沢保明から「武仙講」というものをやるから江戸へ出仕せよというお達しが来て、7人は江戸へ集まります。その7人の中には、大村春道も含まれています。大村は「兵学大講義」の登場人物で、師である諏訪友山と一緒に由井正雪と軍学の戦いをした人で、この物語ではその老後の姿が描かれます。剣持楽山と大村春道は友情を育みます。実は柳沢保明の7人の呼出しは、これらの古老を利用して「敵討ち禁止」の令を出そうとした陰謀でした。剣持楽山と大村春道はそれぞれこの陰謀に気付き、口実をつけて柳沢保明の招きの席から退席します。楽山はこの集まりに出る前に、偶然山車大工の美濃吉と知り合い、その知り合いである大村右近の敵討ちを手伝うことになります。しかし柳沢保明の陰謀を調べていくと、実はその大村右近の敵と狙う武士が、柳沢保明の愛妾の父親であることが判明し、「敵討ち禁止令」と話がつながっていきます。この敵討ちに加えてもう一方で、山車大工の名人美濃吉の師匠であって現在は病に伏せっている大鏡左行の一番弟子の大八が、金に目がくらんで柳沢保明一派の手伝いをして金に飽かした山車を造ることになります。それに対抗して美濃吉が、元々大鏡左行が長年山車を造っていた町を助けて山車をこしらえることになり、話は結局山車造りの職人同士の戦いという、「新撰組」と良く似た展開になります。

白井喬二が後篇を書かなかったのは、「新撰組」と似た展開にちょっと途中で興醒めになったのかもしれません。極めて残念な作品です。

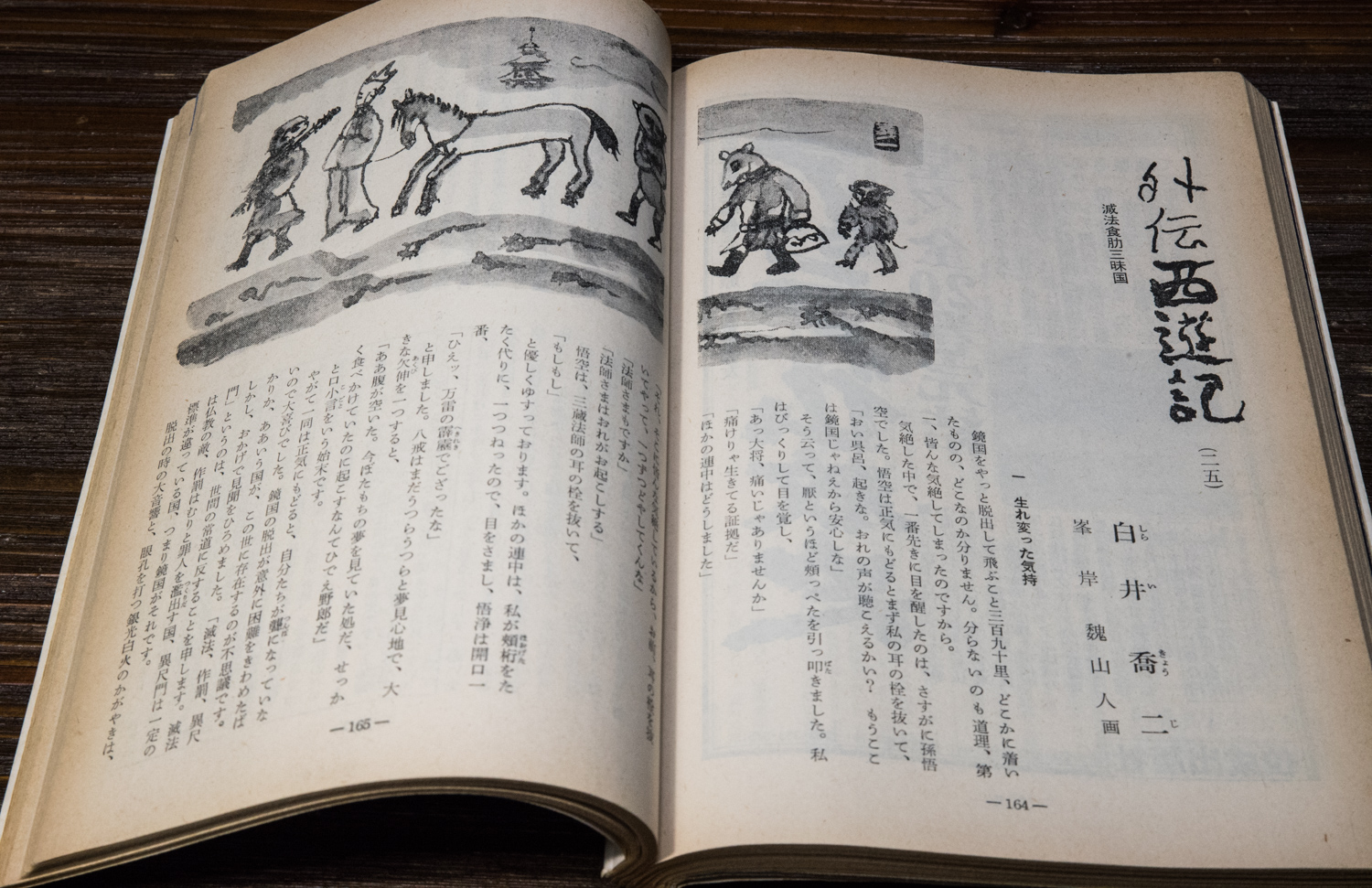

白井喬二の「外伝西遊記」(2)

白井喬二の「外伝西遊記」の連載第25回を読了。「大法輪」の昭和52年1月号です。昭和52年というと私が高校に入学した年で、改めて白井喬二の創作活動の長さに感心します。

白井喬二の「外伝西遊記」の連載第25回を読了。「大法輪」の昭和52年1月号です。昭和52年というと私が高校に入学した年で、改めて白井喬二の創作活動の長さに感心します。

この連載もかなり終わりに近づいていて、三蔵法師一行はかなり天竺の近くに来ていますが、まだまだ苦難が待ち受けています。この回ではすべてが逆の鏡国をやっとの思いで抜けてきたら、今度は僧侶を取って食うという化け物の国である滅法食肋三昧国に迷い込みます。ここで悟空は一行6人(通常の西遊記の一行に、この物語では吾呂という少年が加わっています)を蝶に変えて、呑亀大王の館に乗り込もうとします。この「外伝西遊記」がオリジナルと違う点は、吾呂という少年が語り部のように加わっているという点以外に、悟空が使う仙術について白井喬二がかなり創作しているということが言えます。このことは「忍術己雷也」以来の白井の得意技です。この回の蝶に化ける術も白井の創作だと思います。

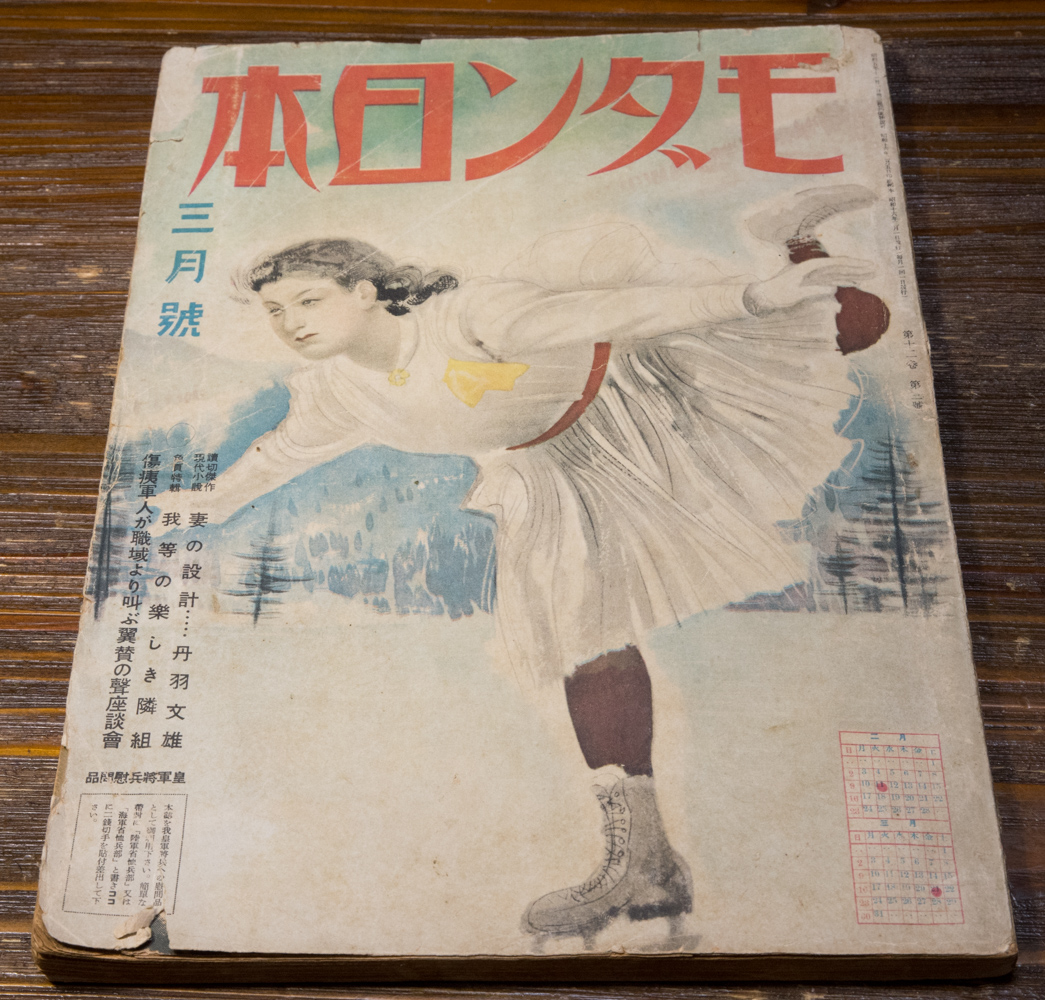

モダン日本 昭和16年3月号

モダン日本の昭和16年3月号を入手。これも白井喬二の小説が目当てですが、載っていたのは「玉の輿(侍匣)」で、「侍匣」に収録されていたもので既読でした。

モダン日本の昭和16年3月号を入手。これも白井喬二の小説が目当てですが、載っていたのは「玉の輿(侍匣)」で、「侍匣」に収録されていたもので既読でした。

そういう意味で空振りでしたが、ただこのモダン日本を昭和12年のものと比べてみると差は歴然としています。まず紙質が明らかに低下してこちらの方が若いのに色落ちも激しいです。また、昭和12年8月号に水着のグラビアが載っているのに対し、昭和16年3月号は「空ゆく若人 グライダー部隊」という色気も素っ気もない記事が載っています。本文も「ヒットラー総統の私生活」とか「座談会・傷痍軍人が職域より叫ぶ翼賛の声」とかの戦時色丸出しのものがかなりの部分を占めています。モダン日本は戦時中は敵性語である「モダン」を嫌って「新太陽」に名前を変えたみたいですが、いつからかは不明です。

白井喬二の「昼夜車」(2)

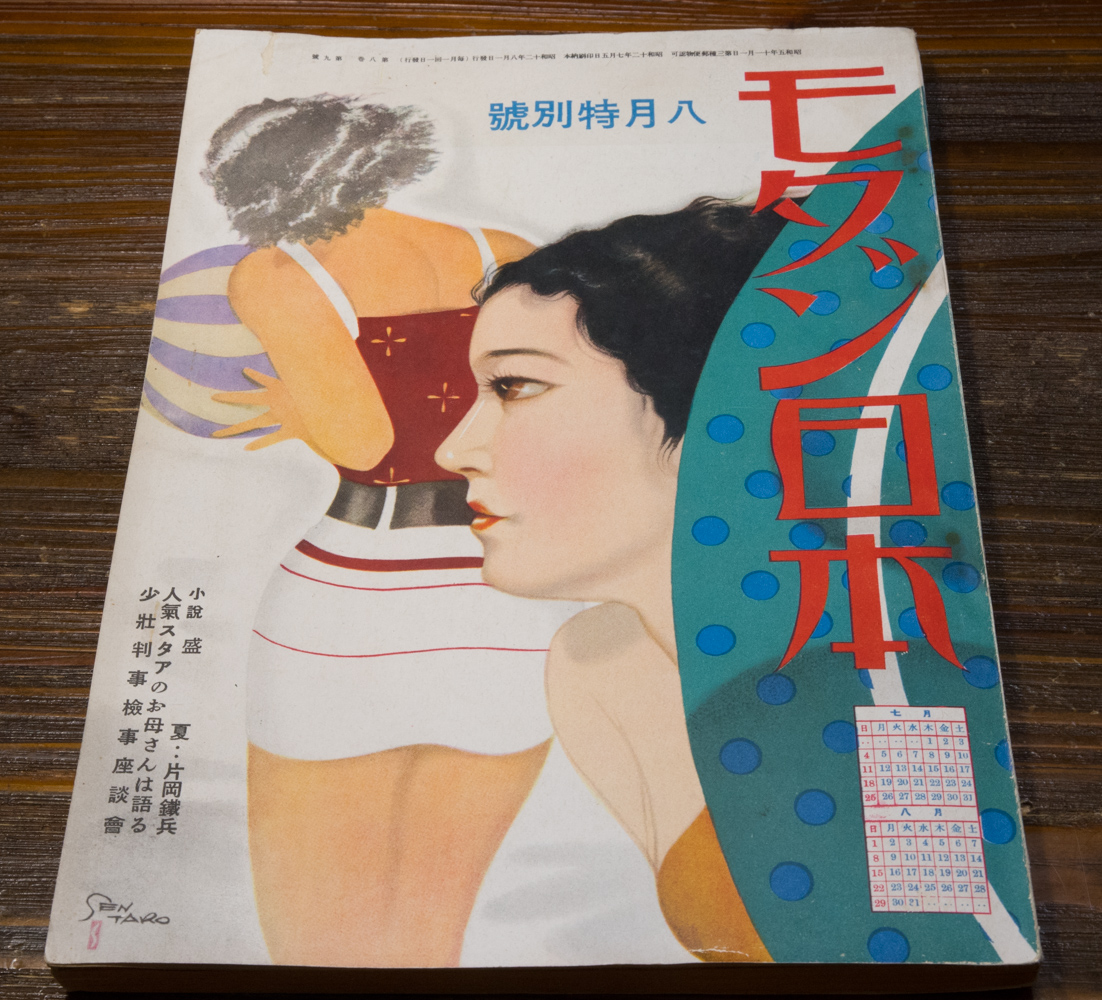

白井喬二の「昼夜車」、モダン日本の昭和12年8月号の回を読了。先日読んだ3月号が第15回でしたから、この月のが第20回にあたります。前号までのあらすじがついているので、大分話の見通しがついてきました。主人公の大瀬影喜は、女性問題で主家を追われていましたが、実はそれは冤罪であるとのことで、再度300石で取り立てるという使者がやってきます。しかし、影喜に許嫁のお美津を取られた松次郎があれこれ言い立てたのと、実際に不義の仲でお美津と同居していることが使者に知られ、使者は一旦引き上げます。そこに、一度影喜を襲って失敗している刺客が、再度影喜を狙ってやってきますが、影喜は逃げ回って相手を疲れさせて撃退してしまいます。その後使者が再びやってきて、500両のお金を差し出して…という所でこの回は終わります。この次の回がたぶん最終回なんですが、どういう決着になるのかまるで見当がつきません。

白井喬二の「昼夜車」、モダン日本の昭和12年8月号の回を読了。先日読んだ3月号が第15回でしたから、この月のが第20回にあたります。前号までのあらすじがついているので、大分話の見通しがついてきました。主人公の大瀬影喜は、女性問題で主家を追われていましたが、実はそれは冤罪であるとのことで、再度300石で取り立てるという使者がやってきます。しかし、影喜に許嫁のお美津を取られた松次郎があれこれ言い立てたのと、実際に不義の仲でお美津と同居していることが使者に知られ、使者は一旦引き上げます。そこに、一度影喜を襲って失敗している刺客が、再度影喜を狙ってやってきますが、影喜は逃げ回って相手を疲れさせて撃退してしまいます。その後使者が再びやってきて、500両のお金を差し出して…という所でこの回は終わります。この次の回がたぶん最終回なんですが、どういう決着になるのかまるで見当がつきません。

ちなみにこのモダン日本の昭和12年8月号ですが、80年経過しているのが信じられないくらいの美本で状態が良いです。