中里介山の「大菩薩峠」第9巻を読了。この小説の本筋というものがあるならば、それは宇津木兵馬の敵討ちということになるのかと思います。この巻では一応兵馬が龍之助が滞在している白骨温泉に一歩一歩近づいては行きますが、ある意味どうでもいい話がいっぱいはさまって話がなかなか進みません。たとえば、松本で江戸から来たという「市川海老蔵」ならぬ「市川海土蔵」を懲らしめる話とかの話が出てきます。また、裏宿の七兵衛が江戸幕府の「竹流し分銅の黄金」を何とか一目見ようと思うのも物語全体の展開にとっては重要性は薄いです。(この「竹流し分銅の黄金」は、野村胡堂の「三万両五十三次」にも出てきましたが。)第6巻の感想で、この小説には心から共感できるような登場人物が一人も居ないと書きましたが、まあお松と与八とムク犬は多少共感できるかもしれません。しかしたとえば与八ですが、白井喬二の主人公的な活躍をする訳ではなく、段々新興宗教の教祖みたいになってくるところが、中里介山的です。また前巻から登場している善良な人好きのするキャラとして描かれるお雪はこの巻では、何と男性とまだ関係していないのに身籠もったと思い込んで、鬱々とする、という不思議な展開になってきています。20代の私はこの次の第10巻で読むのを止めたのですが、あの当時は英語とかコンピューターとか身につけようとしたものがたくさんあって、さすがにこんなだらだらした展開を読み続けて時間をある意味浪費するのに耐えられなかったのだと思います。中里介山のこの小説は、音楽で言えばシューベルトのピアノ・ソナタに似ています。ストーリーをひたすら追っかけるという読み方を止めれば、それなりに楽しめる小説です。

中里介山の「大菩薩峠」第9巻を読了。この小説の本筋というものがあるならば、それは宇津木兵馬の敵討ちということになるのかと思います。この巻では一応兵馬が龍之助が滞在している白骨温泉に一歩一歩近づいては行きますが、ある意味どうでもいい話がいっぱいはさまって話がなかなか進みません。たとえば、松本で江戸から来たという「市川海老蔵」ならぬ「市川海土蔵」を懲らしめる話とかの話が出てきます。また、裏宿の七兵衛が江戸幕府の「竹流し分銅の黄金」を何とか一目見ようと思うのも物語全体の展開にとっては重要性は薄いです。(この「竹流し分銅の黄金」は、野村胡堂の「三万両五十三次」にも出てきましたが。)第6巻の感想で、この小説には心から共感できるような登場人物が一人も居ないと書きましたが、まあお松と与八とムク犬は多少共感できるかもしれません。しかしたとえば与八ですが、白井喬二の主人公的な活躍をする訳ではなく、段々新興宗教の教祖みたいになってくるところが、中里介山的です。また前巻から登場している善良な人好きのするキャラとして描かれるお雪はこの巻では、何と男性とまだ関係していないのに身籠もったと思い込んで、鬱々とする、という不思議な展開になってきています。20代の私はこの次の第10巻で読むのを止めたのですが、あの当時は英語とかコンピューターとか身につけようとしたものがたくさんあって、さすがにこんなだらだらした展開を読み続けて時間をある意味浪費するのに耐えられなかったのだと思います。中里介山のこの小説は、音楽で言えばシューベルトのピアノ・ソナタに似ています。ストーリーをひたすら追っかけるという読み方を止めれば、それなりに楽しめる小説です。

カテゴリー: Book

中里介山の「大菩薩峠」第8巻

中里介山の「大菩薩峠」第8巻を読了。

中里介山の「大菩薩峠」第8巻を読了。

この小説の冒頭で保護者である老巡礼を龍之助に斬り殺されたお松ですが、その場面を見ていた訳ではありません。また目撃者もいません。なので龍之助がやったことはわかる筈はないのですが、この巻辺りではお松は何故か龍之助が犯人であることを知っています。京都の島原で龍之助と偶然出遭った時には、龍之助が犯人だとはまるで知らなかった筈でした。この辺り、どうもご都合主義的な展開です。また、そろそろ物語全体が停滞し出した感じがし始めています。この巻では龍之助は眼の治療に信州の白骨温泉に行き、そこで冬を過ごすことになります。中里介山の時代には、白骨温泉は秘湯という感じでほとんど一般には知られていなかったようですが、「はっこつ」とも読めるのが作者の気に入ったからではないかと思います。新たなキャラクターとして、飛騨高山の穀屋の後家とその男妾が登場します。また、龍之助を白骨温泉に連れてきたお雪は、この小説のキャラクターとしては珍しく順良で誰とも親しくなれる人好きのする女性として描かれています。

大法輪445冊、ヤフオクで落札

鶴見俊輔の「大衆文学論」

鶴見俊輔の「大衆文学論」を古本で購入。例によって白井喬二の所だけを読みました。読んですぐ「ああ、これはダメだ」と思いました。何かと言うと、白井喬二に関しては「富士に立つ影」しか読んでいなくて、しかもストレートに最初から読んだのではなく、尾崎秀樹が書いた荒筋を読んでから読んだということです。私に言わせれば、白井喬二の作品を一作しか読んでいなくて、「大衆文学論」などと題した本を出さないで欲しいということです。共感できたのはただ一点、「富士に立つ影」が映画よりもTVに向いているという指摘だけです。前から思っていますが、NHKは誰も聞いたことないような女城主の話を大河ドラマにする前に、「富士に立つ影」や「新撰組」を大河ドラマにすることを、プロジェクトチームを作って検討すべきと思います。

鶴見俊輔の「大衆文学論」を古本で購入。例によって白井喬二の所だけを読みました。読んですぐ「ああ、これはダメだ」と思いました。何かと言うと、白井喬二に関しては「富士に立つ影」しか読んでいなくて、しかもストレートに最初から読んだのではなく、尾崎秀樹が書いた荒筋を読んでから読んだということです。私に言わせれば、白井喬二の作品を一作しか読んでいなくて、「大衆文学論」などと題した本を出さないで欲しいということです。共感できたのはただ一点、「富士に立つ影」が映画よりもTVに向いているという指摘だけです。前から思っていますが、NHKは誰も聞いたことないような女城主の話を大河ドラマにする前に、「富士に立つ影」や「新撰組」を大河ドラマにすることを、プロジェクトチームを作って検討すべきと思います。

白井喬二の作品をかなり読み込んでいるのは、戦前では中谷博がいますが、戦後は誰もいません。特に戦前と戦後の両方の作品をきちんと読んでいる人を今まで一人も見つけられていません。白井喬二の長男でNHKの大河ドラマ「花の生涯」と「赤穂浪士」のプロデューサーであった井上博は、白井作品を全部読んでいたそうですが、既に故人です。

中里介山の「大菩薩峠」第7巻

中里介山の「大菩薩峠」第7巻を読了。駒井能登守の子を宿したお君は、男の子を産み、お松が「登」と名付けます。しかし、お君は産後の肥立ちが悪く亡くなってしまいます。それを知らされた宇治山田の米友と、駒井能登守の両方が悲しみにくれます。一方龍之助は、お若の妹お雪に連れられて、信州の白骨温泉を目指して旅立ちます。

中里介山の「大菩薩峠」第7巻を読了。駒井能登守の子を宿したお君は、男の子を産み、お松が「登」と名付けます。しかし、お君は産後の肥立ちが悪く亡くなってしまいます。それを知らされた宇治山田の米友と、駒井能登守の両方が悲しみにくれます。一方龍之助は、お若の妹お雪に連れられて、信州の白骨温泉を目指して旅立ちます。

この巻の感想では、この文庫本(ちくま文庫)の注釈について文句を書いておきます。この文庫本では必要な語句に注釈がなく、どうでもいい語句に注釈が付いているのが目立ちます。例えば、この巻の102ページで「鎮西八郎」に注がついていますが、この本を読むくらいの人であれば、「鎮西八郎為朝」のことであることはすぐにわかります。その一方で同じページにある「御厩の喜三太」(おんまやのきさんだ)については何も注釈がありません。少なくとも私は「御厩の喜三太」をWikipediaで調べてみるまでは知りませんでした。(Wikipediaによれば「義経記」に登場する架空の人物で、普段は主人である義経に対面する事もない最も身分の低い下男であったが、源頼朝の命を受けた土佐坊昌俊が京の義経亭を襲撃した際、郎党が出払っていた館に唯一残っており、弓を持って奮戦した、とのことです。)また163ページに出ている茂太郎が歌う外国語混じりの不思議な歌である「宮原節」にも何の注釈もありません。その一方で「大塩平八郎」とか「レーニン」の類いに注が付いているので煩わしく感じます。

白井喬二の生誕128年目

本日は白井喬二の生誕128年目です。白井喬二は1889年の9月1日に横浜で生まれました。

白井喬二の「黒衣宰相 天海僧正」(3)

白井喬二の「黒衣宰相 天海僧正」、また古書店で「大法輪」のバックナンバー15冊を入手し、その分を読みました。連載の、第4、25、30、32、49,52~55、65、71、78~80、82回の分です。

白井喬二の「黒衣宰相 天海僧正」、また古書店で「大法輪」のバックナンバー15冊を入手し、その分を読みました。連載の、第4、25、30、32、49,52~55、65、71、78~80、82回の分です。

前回まで14回分でしたから、今回のを入れて29回で、全体の35%までになりました。お陰で話が大分つながってきました。前回までは「地味な話」と思っていましたが、今回の分を読んだら、さすがに白井喬二らしい面白さが随所に出てきたように思います。

まずは、天海がまだ随風という名前だったころ、武田信玄の元を訪れて、そこで法話の講師となり、挑戦してくる他の僧の論争をことごとく論破していく様子が実に白井らしいです。

この天海の論争の力がさらに如実に表れるのが、徳川家康が亡くなった時のことで、家康の自身の葬り方についての遺言が三重になって、どのように処理すればいいか大騒ぎとなる中で、天海が政治力と論争力を発揮します。梵舜という、ある意味で天海と政治力を張り合う僧侶が家康から、吉田神道で葬るように仰せつかったと主張します。これに対し、天海は家康が元気な時に、死後は山王一実神道に従って祭るようにと言われたと主張します。家康の直接の葬儀自体は、梵舜の主張を認めて吉田神道によって久能山に葬ったのですが、その後永久に家康を祭るのに対しては、天海が山王一実神道で日光に祭ることを強く主張します。吉田神道で明神として祭るという説の梵舜に対し、豊臣秀吉が死後明神で祭られて、その後その神社が次々と取り壊されたことを挙げて、梵舜に対して豊臣に加担して謀反を起こすのかと脅迫し、結局山王一実神道での日光で祭ることを承知させます。

さらに面白いのは、天海がそもそも仏門に入ったのは、父葦名景光をその家老の峰淵玄蕃が秘かに毒殺し、その敵を討とうとして玄蕃を襲撃するのですが、それが失敗して竜興寺の僧舜幸法印に預けられ、僧侶となったのがきっかけです。連載第52回では、その玄蕃(ずっと獄中にいましたが98歳になってもまだ元気でした)を梵舜が江戸に呼び寄せ、家康の前で天海の父親殺しの話を暴いて、天海を陥れるのに利用しようとします。しかし、その玄蕃はある意味とんでもない人物で、悪の権化として、一切の善を否定し自分の悪行をまったく反省しない、一種の逆の意味の悟りを開いたような人物として描写され、天海と対照の位置に置かされます。

ともかく、白井は、一般的には「黒衣の宰相」と呼ばれているように、三代の徳川将軍の後ろにいて何か陰謀をふるっていたようなイメージのある天海を徹頭徹尾立派な僧侶、立派な人物として描いています。そこが非常に白井らしいです。

白井喬二の「黒衣宰相 天海僧正」(2)

白井喬二の「黒衣宰相 天海僧正」を、「大法輪」連載の10回分読了しました。連載の第42~43、45~47、61~63、73~74回です。先日読んだのが連載第5~8回ですから、これで合計14回分です。全体の連載回数が83回ですから、約17%を読んだことになります。

白井喬二の「黒衣宰相 天海僧正」を、「大法輪」連載の10回分読了しました。連載の第42~43、45~47、61~63、73~74回です。先日読んだのが連載第5~8回ですから、これで合計14回分です。全体の連載回数が83回ですから、約17%を読んだことになります。

連載の第42回では、既に天海は徳川家康のブレーンのような存在になっています。天海がどのようにして家康の信用を得るようになったのが興味がある所ですが、そこは判然としません。天海の業績として特筆されるべきなのは、細川藤孝(幽斎)と共に、徳川幕府の政治の根幹を成す、各種の諸法度と呼ばれる法律を整備したことではないかと思います。家康の軍事的な才能はTVの大河ドラマなどでも良く扱われますが、実際は政治的な才能の方が上だと思いますが、その政治的才能は天海や幽斎のような適材に仕事を任せていることにも現れていると思います。

ただ、14回分読んでの率直な感想は、話がかなり地味だということです。白井はこの天海という出生の謎に包まれた人物のかなり地道な評伝に徹しているように思います。ただ、最終的な評価は全83回を通して読まない限り差し控えるべきで、将来リタイアして毎日国会図書館に通って「大法輪」のバックナンバーを読んでいくしかないですね。

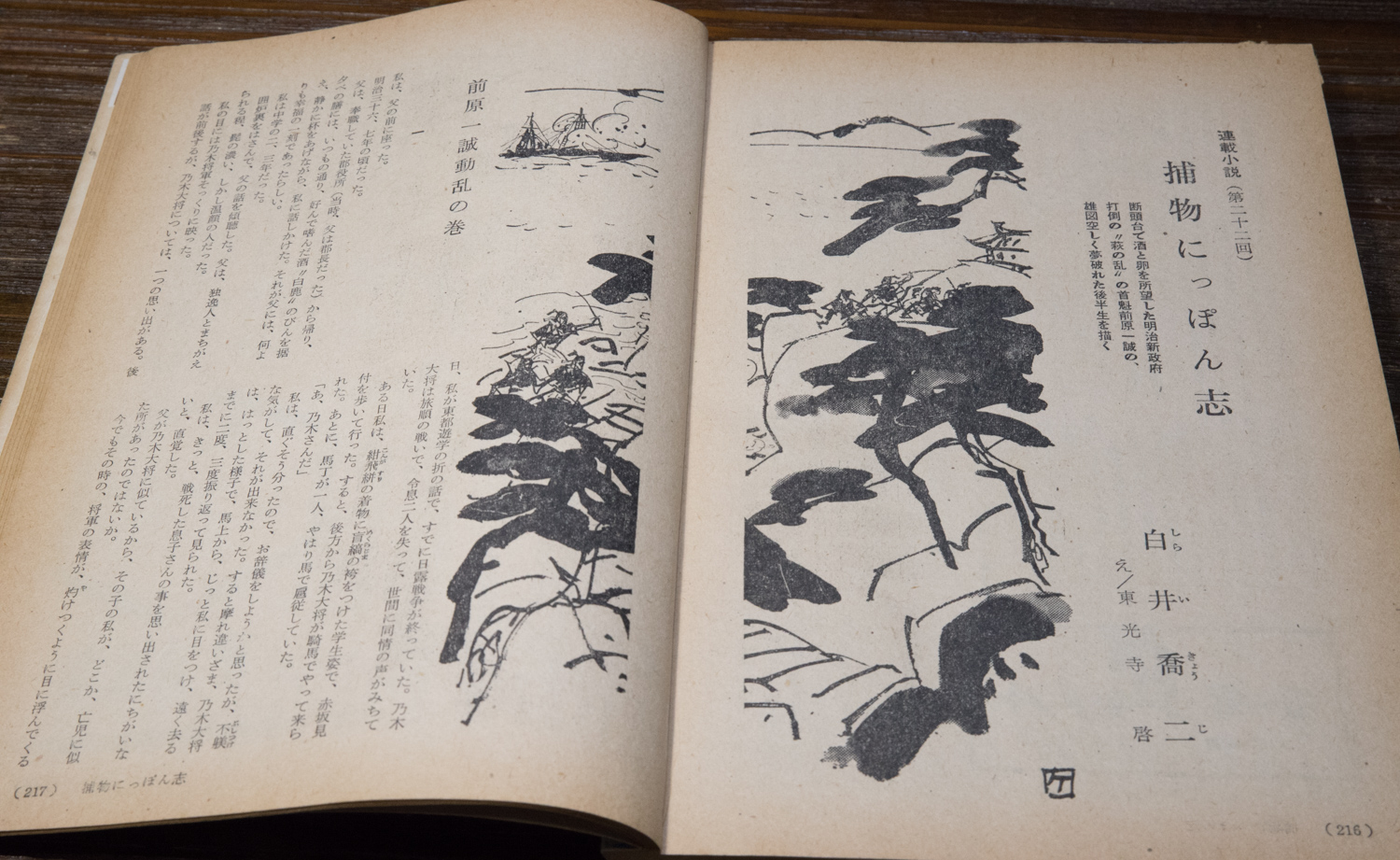

白井喬二の「捕物にっぽん志」(連載第22回)

白井喬二の「捕物にっぽん志」の連載第22回を読了。「歴史読本」の昭和38年3月号です。この回1回で完結しているお話で、明治9年に起きた「萩の乱」の首謀者である前原一誠を扱ったものです。まずは白井のお父さんがこの乱の時に官軍の警備隊士であって、前原一誠を捕らえるのに参加していたことが語られます。そして法廷で前原一誠が常に堂々とした態度であった事が語られます。

白井喬二の「捕物にっぽん志」の連載第22回を読了。「歴史読本」の昭和38年3月号です。この回1回で完結しているお話で、明治9年に起きた「萩の乱」の首謀者である前原一誠を扱ったものです。まずは白井のお父さんがこの乱の時に官軍の警備隊士であって、前原一誠を捕らえるのに参加していたことが語られます。そして法廷で前原一誠が常に堂々とした態度であった事が語られます。

しかし、反乱の首謀者としての前原一誠ははなはだお粗末としか言いようがなく、身内の部下が木戸孝允のスパイとなって情報が筒抜けになっている事に気がつかず、また神風連の乱や秋月の乱、そして鹿児島の西郷隆盛との連携もうまく行かずあっという間に鎮圧されてしまいます。もっとも前原の先祖は尼子十勇士の一人だということで、父親との関わりもあって白井は同情を込めて描いています。

白井喬二の「捕物にっぽん志」(連載第20回)

白井喬二の「捕物にっぽん志」連載第20回を読了。この話は20回、21回の2回の連載ですが、残念ながら第21回の分は入手できていません。読み始めて、ピストルを持った尊王攘夷の義賊「三日月小僧」というのが出てきて、あれ、と思いました。この「三日月小僧」は確か白井喬二の他の作品で出てきた筈です。と思って調べてみたら、「露を厭う女」でした。例の、横浜岩亀楼の女郎の喜遊(亀遊)が、アメリカ人相手をするように申し含められた時に、「露をだにいとふ大和の女郎花 ふるあめりかに袖はぬらさじ」という歌を残して自害した、という有名な話に基づく小説です。話の内容も「露を厭う女」とほとんど同じで、箕作周庵の娘のお喜佐が、父親の病気による借金のため、横浜岩亀楼の女郎に身を堕とし、そのお喜佐を慕っていた勤王の志士の采女正が何とかお喜佐を救おうとする話です。采女正は身請けする大金を持っていないため、やむを得ず三日月小僧である清次に頼み、清次が旅先で大商人に強盗を働く所で終わっています。何故晩年の白井喬二がまたこの話を題材に取り上げたのか理由はよくわかりませんし、話の進行がほとんど同じで新しさがありません。

白井喬二の「捕物にっぽん志」連載第20回を読了。この話は20回、21回の2回の連載ですが、残念ながら第21回の分は入手できていません。読み始めて、ピストルを持った尊王攘夷の義賊「三日月小僧」というのが出てきて、あれ、と思いました。この「三日月小僧」は確か白井喬二の他の作品で出てきた筈です。と思って調べてみたら、「露を厭う女」でした。例の、横浜岩亀楼の女郎の喜遊(亀遊)が、アメリカ人相手をするように申し含められた時に、「露をだにいとふ大和の女郎花 ふるあめりかに袖はぬらさじ」という歌を残して自害した、という有名な話に基づく小説です。話の内容も「露を厭う女」とほとんど同じで、箕作周庵の娘のお喜佐が、父親の病気による借金のため、横浜岩亀楼の女郎に身を堕とし、そのお喜佐を慕っていた勤王の志士の采女正が何とかお喜佐を救おうとする話です。采女正は身請けする大金を持っていないため、やむを得ず三日月小僧である清次に頼み、清次が旅先で大商人に強盗を働く所で終わっています。何故晩年の白井喬二がまたこの話を題材に取り上げたのか理由はよくわかりませんし、話の進行がほとんど同じで新しさがありません。