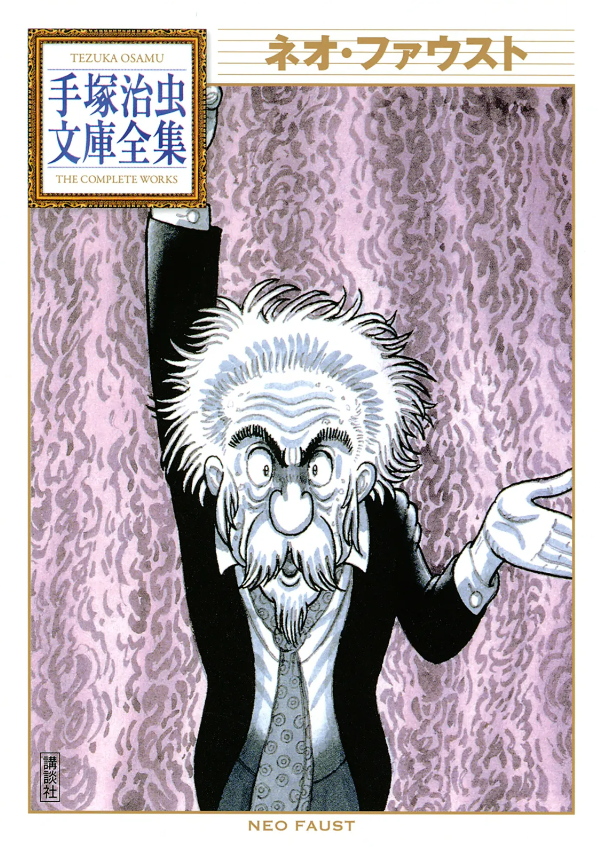

手塚治虫の「ネオ・ファウスト」を読了。これも手塚の遺作の一つで、第二部に入った所で中断したままになっています。

手塚治虫の「ネオ・ファウスト」を読了。これも手塚の遺作の一つで、第二部に入った所で中断したままになっています。

手塚治虫はその生涯でゲーテのファウストを3度漫画化しています。最初が世界名作劇場の漫画版的なもので、子供向けのごく普通のもの、2回目は何と舞台を江戸時代の日本にしてしまったもの。そして3回目がこれです。3回目の特徴は、

(1)掲載誌が朝日ジャーナル、ということもあって時代が1969-1970年の学生紛争の頃に設定されています。全共闘世代が読者に多かったんでしょう。

(2)メフィストフェレスが女性です。なのでファウストこと一ノ関博士が若返った坂出が恋するマリ(グレートヒェン)に嫉妬したりします。

(3)一ノ関博士の専攻が生命工学で、若返った坂出はバイオテクノロジーで生物を自由自在に作り出そうという野望を持ちます。これも掲載当時の時代を感じさせます。

手塚の娘である手塚るみ子は、一ノ関博士の「若返ってもう一度人生をやり直したい」というのは死を目前にした手塚自身の願望であったとしていますが、それはそうだと思います。

ファウストのニ部は単なるキリスト教的道徳の話を超えて、古代ギリシアや東洋も含めた壮大な話になります。手塚にはそっちの方が本領を発揮出来たんじゃないかと思い、中断未完となってしまったのは残念です。

手塚治虫の「陽だまりの樹」を読了。これも学生時代にリアルタイムで読んでいました。作中に出てきてタイトルにもなっている「陽だまりの樹」(日当たりも良く、風もあまり吹かない庭にあった大木が、いつの間にか中が虫に食われてボロボロになり、ある時の地震で真っ二つに倒れたもの、作中での徳川幕府の象徴)のシーンが妙に記憶に残っています。それが今勤めている会社の姿ともちょっと重なっている所があります。

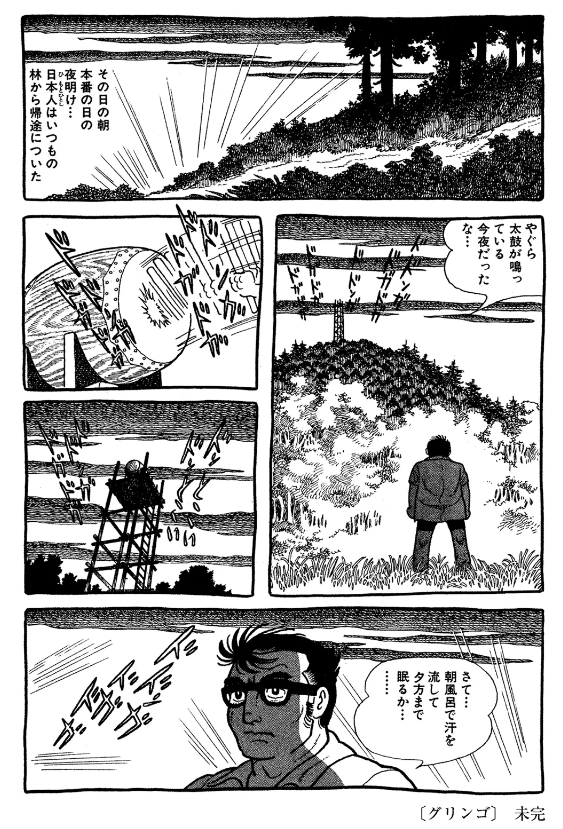

手塚治虫の「陽だまりの樹」を読了。これも学生時代にリアルタイムで読んでいました。作中に出てきてタイトルにもなっている「陽だまりの樹」(日当たりも良く、風もあまり吹かない庭にあった大木が、いつの間にか中が虫に食われてボロボロになり、ある時の地震で真っ二つに倒れたもの、作中での徳川幕府の象徴)のシーンが妙に記憶に残っています。それが今勤めている会社の姿ともちょっと重なっている所があります。 手塚治虫の「グリンゴ」を読了。これは手塚の正真正銘の遺作です。確かビッグコミックだったと思いますが、連載をリアルタイムで読んでいました。主人公の名前は「日本人」=ひもとひとし、つまり「にほんじん」です。手塚の人生の最後になって日本と日本人を改めて書こうとしたものです。その日本が南米のある大国に総合商社の支店長として赴任し、派閥のボスの失脚でたちまち左遷され、政府軍とゲリラが年中戦っている国へ飛ばされ、そこでレアメタルの鉱脈を発見して功績を挙げるものの、ゲリラがアメリカの援助を受けた政府軍に敗れ、ジャングルの中を逃げている時にインディオの部族に助けてもらい、最後は日本人ブラジル移民の「勝ち組」がジャングル奥地に作った村に捕まって…とかなり波瀾万丈のストーリーです。そして主人公が背が低いものの、相撲が得意で、というのが手塚漫画の主人公としてはかなりユニークです。その主人公が日本人村で奉納相撲に出て10人抜きすればフランス系カナダ人である奥さんと娘がその村で受け入れられる、その試合が始る直前で惜しくも終ってしまいます。手塚はこの連載中に一度入院し、開腹手術して手の施しようのない胃がんであることが分り(本人は知らされず)一度退院してまた入院し最後の方はベッドの上で描いて連載を続けます。巨匠に合掌です。本当に最後まで読みたかった作品でした。最後の日本人村ですが、手塚にとって戦時中の振り返りたくない記憶であるのと同時に、それでも懐かしさを抑えきれない、そういうものとして描写されているような気がします。

手塚治虫の「グリンゴ」を読了。これは手塚の正真正銘の遺作です。確かビッグコミックだったと思いますが、連載をリアルタイムで読んでいました。主人公の名前は「日本人」=ひもとひとし、つまり「にほんじん」です。手塚の人生の最後になって日本と日本人を改めて書こうとしたものです。その日本が南米のある大国に総合商社の支店長として赴任し、派閥のボスの失脚でたちまち左遷され、政府軍とゲリラが年中戦っている国へ飛ばされ、そこでレアメタルの鉱脈を発見して功績を挙げるものの、ゲリラがアメリカの援助を受けた政府軍に敗れ、ジャングルの中を逃げている時にインディオの部族に助けてもらい、最後は日本人ブラジル移民の「勝ち組」がジャングル奥地に作った村に捕まって…とかなり波瀾万丈のストーリーです。そして主人公が背が低いものの、相撲が得意で、というのが手塚漫画の主人公としてはかなりユニークです。その主人公が日本人村で奉納相撲に出て10人抜きすればフランス系カナダ人である奥さんと娘がその村で受け入れられる、その試合が始る直前で惜しくも終ってしまいます。手塚はこの連載中に一度入院し、開腹手術して手の施しようのない胃がんであることが分り(本人は知らされず)一度退院してまた入院し最後の方はベッドの上で描いて連載を続けます。巨匠に合掌です。本当に最後まで読みたかった作品でした。最後の日本人村ですが、手塚にとって戦時中の振り返りたくない記憶であるのと同時に、それでも懐かしさを抑えきれない、そういうものとして描写されているような気がします。 手塚治虫「アドルフに告ぐ」を読了。私の大学生時代に連載されていたものですが、掲載誌が週刊文春で漫画誌ではなかった関係で未読でした。総じて手塚の晩年の大人向けは重厚な名作が多いですが、これも「まあ」 その一つに入ります。

手塚治虫「アドルフに告ぐ」を読了。私の大学生時代に連載されていたものですが、掲載誌が週刊文春で漫画誌ではなかった関係で未読でした。総じて手塚の晩年の大人向けは重厚な名作が多いですが、これも「まあ」 その一つに入ります。 また村上もとかで、「フイチン再見!」を読みました。

また村上もとかで、「フイチン再見!」を読みました。 村上もとかの今度は「JIN-仁-」を読みました。この漫画はこれが連載されていた頃はもう漫画とは離れていたので、これまで未読です。幕末というと、大衆小説家達がもっとも取上げた時代です。そして登場する坂本龍馬、勝海舟、西郷隆盛、徳川慶喜、近藤勇、沖田総司、高杉晋作という誰でも知っている人物との絡みで話を作っていくというのも、大衆小説の伝統に従ったものです。もっとも坂本龍馬が司馬遼太郎が描いたものほぼそのままのキャラクターなのがちょっと難点ですが。まあタイムスリップものというのは沢山ありますが、この漫画では最先端の脳外科医が幕末にタイムスリップするという設定がある意味奇抜です。そして、何とその時代の日本でペニシリンを作り出してしまう、というのがまあ荒唐無稽ですが、楽しめる話でした。医学の関わるシーンも専門家の監修を受けたきちんとしたものであり、さすがに村上もとかで、手抜きがまったく無いです。

村上もとかの今度は「JIN-仁-」を読みました。この漫画はこれが連載されていた頃はもう漫画とは離れていたので、これまで未読です。幕末というと、大衆小説家達がもっとも取上げた時代です。そして登場する坂本龍馬、勝海舟、西郷隆盛、徳川慶喜、近藤勇、沖田総司、高杉晋作という誰でも知っている人物との絡みで話を作っていくというのも、大衆小説の伝統に従ったものです。もっとも坂本龍馬が司馬遼太郎が描いたものほぼそのままのキャラクターなのがちょっと難点ですが。まあタイムスリップものというのは沢山ありますが、この漫画では最先端の脳外科医が幕末にタイムスリップするという設定がある意味奇抜です。そして、何とその時代の日本でペニシリンを作り出してしまう、というのがまあ荒唐無稽ですが、楽しめる話でした。医学の関わるシーンも専門家の監修を受けたきちんとしたものであり、さすがに村上もとかで、手抜きがまったく無いです。 村上もとかの「龍-RON-」全42巻を16年ぶりくらいで読みました。この漫画はビッグコミックオリジナルで連載していたのをリアルタイムで読んでいましたが、実に1991年から2006年まで15年以上続いた漫画で、かつストーリーもあまりにも壮大で、連載終了後にまとめて読み直してやっと全体が分ったという感じでした。それで一度読むとなかなかもう一度読めなくて、16年が経ちました。最初の方は「六三四の剣」の延長線上にある剣道漫画っぽいですが、主人公が日中混血と分ったあたりから、どんどん複雑化していきます。また昭和史の有名人が多数登場し、北一輝、甘粕正彦、鮎川義介、石原莞爾、周恩来、毛沢東、杜月笙、魯迅、等々豪華です。またもう一つのラインとしてある意味昭和映画史的な面もあって、ヒロインの田鶴ていが女優から日本初の女性監督になりますが、このていは実在の女性監督である坂根田鶴子がモデルです。またていと絡む名監督として溝口健二、小津安二郎、山中貞雄をモデルにしたキャラクターが登場します。以前読んだ時はそれらの監督の映画をほとんど観ていませんでしたが、今回は例えば小津安二郎をモデルにした監督のエピソードでは、映画の一シーンのスチール的なページを見ただけで「ああ小津安二郎だ」と分りました。ちなみに村上もとかのお父さんは映画会社の美術担当でした。この漫画の随所に映画のスチール的な印象的なコマが登場します。この漫画の難点としては、主人公があまりに理想的人物過ぎて実在感に欠けるというのと、主人公が自らの生命を賭け、また多くの人の命を犠牲にして守り抜いた黄龍玉璧(高い放射能を持った物質で作られた、中国の皇帝の権威を支える玉璧)の秘密が、結局アメリカが核兵器の開発に成功して、ある意味無意味になってしまう、ということです。とはいっても、この漫画は白井喬二以来の日本の大衆小説の伝統の上に生れた漫画史上で強烈な輝きを放つ傑作であることは間違いありません。

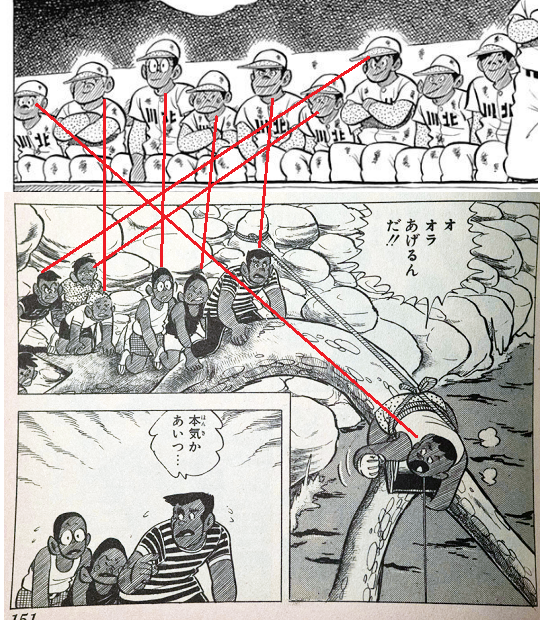

村上もとかの「龍-RON-」全42巻を16年ぶりくらいで読みました。この漫画はビッグコミックオリジナルで連載していたのをリアルタイムで読んでいましたが、実に1991年から2006年まで15年以上続いた漫画で、かつストーリーもあまりにも壮大で、連載終了後にまとめて読み直してやっと全体が分ったという感じでした。それで一度読むとなかなかもう一度読めなくて、16年が経ちました。最初の方は「六三四の剣」の延長線上にある剣道漫画っぽいですが、主人公が日中混血と分ったあたりから、どんどん複雑化していきます。また昭和史の有名人が多数登場し、北一輝、甘粕正彦、鮎川義介、石原莞爾、周恩来、毛沢東、杜月笙、魯迅、等々豪華です。またもう一つのラインとしてある意味昭和映画史的な面もあって、ヒロインの田鶴ていが女優から日本初の女性監督になりますが、このていは実在の女性監督である坂根田鶴子がモデルです。またていと絡む名監督として溝口健二、小津安二郎、山中貞雄をモデルにしたキャラクターが登場します。以前読んだ時はそれらの監督の映画をほとんど観ていませんでしたが、今回は例えば小津安二郎をモデルにした監督のエピソードでは、映画の一シーンのスチール的なページを見ただけで「ああ小津安二郎だ」と分りました。ちなみに村上もとかのお父さんは映画会社の美術担当でした。この漫画の随所に映画のスチール的な印象的なコマが登場します。この漫画の難点としては、主人公があまりに理想的人物過ぎて実在感に欠けるというのと、主人公が自らの生命を賭け、また多くの人の命を犠牲にして守り抜いた黄龍玉璧(高い放射能を持った物質で作られた、中国の皇帝の権威を支える玉璧)の秘密が、結局アメリカが核兵器の開発に成功して、ある意味無意味になってしまう、ということです。とはいっても、この漫画は白井喬二以来の日本の大衆小説の伝統の上に生れた漫画史上で強烈な輝きを放つ傑作であることは間違いありません。 コージィ城倉の「プレイボール2」の元ネタ。ちばあきおの短篇の「磯ガラス」のメンバーが、川北高校のナインの内7人(多分バッテリー以外)を占めています。「キャプテン2」の中でもこの7人が釣りが趣味であることが描かれています。(それどころか「磯ガラス」の一場面がそのまま使われています。)ちなみにこういう元ネタ探しを楽しんでいるのであって、非難している訳ではまったくありません。逆にこれから「キャプテン2」でどんな元ネタが新たに使われるかが楽しみです。今の所「トーボくん」とか「チャンプ」のキャラはまだ使われていないようです。

コージィ城倉の「プレイボール2」の元ネタ。ちばあきおの短篇の「磯ガラス」のメンバーが、川北高校のナインの内7人(多分バッテリー以外)を占めています。「キャプテン2」の中でもこの7人が釣りが趣味であることが描かれています。(それどころか「磯ガラス」の一場面がそのまま使われています。)ちなみにこういう元ネタ探しを楽しんでいるのであって、非難している訳ではまったくありません。逆にこれから「キャプテン2」でどんな元ネタが新たに使われるかが楽しみです。今の所「トーボくん」とか「チャンプ」のキャラはまだ使われていないようです。