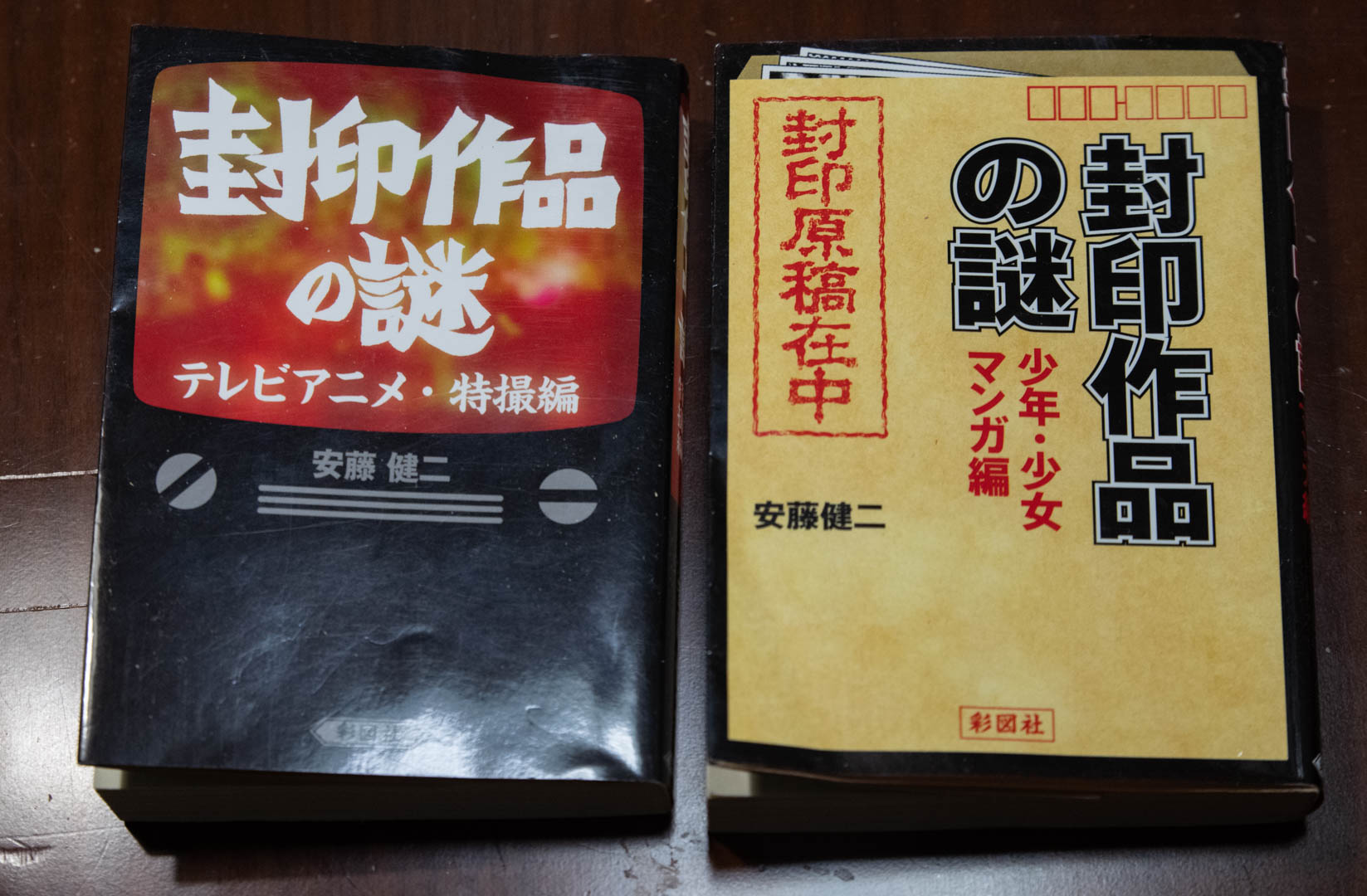

年末・年始の休みに、安藤健二の「封印作品の謎」(テレビアニメ・特撮編と少年・少女マンガ編)を読みました。ウルトラセブンの「ひばく星人」の話なんかはもう聞き飽きていて、中身もかなり前にYouTubeかなんかで視聴済です。「怪奇大作戦」の封印話もニコニコ動画で公開されています。サンダーマスクも、ごく一部はインターネット上で視聴可能です。なのでテレビアニメ・特撮編はそれほどインパクトが無く、少年・少女マンガ編の方が面白かったです。特に藤子不二雄の両名が共作したマンガ、特に「オバケのQ太郎」が封印されていて、長い間買うことが出来なかったというのは初めて知りました。それも原因がFとAの両氏が不仲になったからではなく、その本人の周りの女性達がお互いの利益を優先して話し合うことが出来ていなかったとうのが真相のようでした。それと同じようなのが「キャンディ・キャンディ」を巡る原作者と漫画家の争いで、裁判の結果としては原作者が100%勝ったのですが、マンガの原作というのはおそらくマンガの創生の時期には無くて、1950年代後半くらいからマンガ雑誌が多数創刊され、漫画家だけでは大量の需要に応えられない所から考案されたものだと私は理解しており、漫画家の方が「皆に愛される絵を描いたのは私なのに」著作権的にはあくまでも共同にしかならないジレンマというのは理解出来なくもないです。また黒人差別問題で「ジャングル黒べえ」が一時封印されていたというのも、確かに日本人が伝統的にイメージしている「土人」的イメージに近いけど、決してアフリカ系アメリカ人を揶揄するようなものではなく、なかなか難しい問題をはらんでいるように思いました。

年末・年始の休みに、安藤健二の「封印作品の謎」(テレビアニメ・特撮編と少年・少女マンガ編)を読みました。ウルトラセブンの「ひばく星人」の話なんかはもう聞き飽きていて、中身もかなり前にYouTubeかなんかで視聴済です。「怪奇大作戦」の封印話もニコニコ動画で公開されています。サンダーマスクも、ごく一部はインターネット上で視聴可能です。なのでテレビアニメ・特撮編はそれほどインパクトが無く、少年・少女マンガ編の方が面白かったです。特に藤子不二雄の両名が共作したマンガ、特に「オバケのQ太郎」が封印されていて、長い間買うことが出来なかったというのは初めて知りました。それも原因がFとAの両氏が不仲になったからではなく、その本人の周りの女性達がお互いの利益を優先して話し合うことが出来ていなかったとうのが真相のようでした。それと同じようなのが「キャンディ・キャンディ」を巡る原作者と漫画家の争いで、裁判の結果としては原作者が100%勝ったのですが、マンガの原作というのはおそらくマンガの創生の時期には無くて、1950年代後半くらいからマンガ雑誌が多数創刊され、漫画家だけでは大量の需要に応えられない所から考案されたものだと私は理解しており、漫画家の方が「皆に愛される絵を描いたのは私なのに」著作権的にはあくまでも共同にしかならないジレンマというのは理解出来なくもないです。また黒人差別問題で「ジャングル黒べえ」が一時封印されていたというのも、確かに日本人が伝統的にイメージしている「土人」的イメージに近いけど、決してアフリカ系アメリカ人を揶揄するようなものではなく、なかなか難しい問題をはらんでいるように思いました。

この手の本はどちらかというとオタク的興味から書かれることが多いと思いますが、この作者は非常に地道に関係者に聴き取り調査をして色々な隠された事実を明るみに出してくれていて、そこは評価出来ます。

カテゴリー: Comic

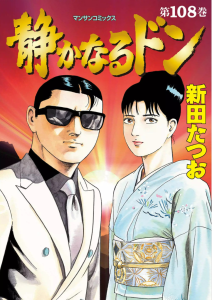

新田たつおの「静かなるドン」

新田たつおの「静かなるドン」全108巻を約一ヵ月かかって読了しました。この漫画の存在はかなり前から知っていましたが、ヤクザものということもあって今まで未読でした。何かのサイトで1巻だけ無料で読めるというのがあって読み出したら止まらなくなって、とうとう最後まで行きました。新田たつおという漫画家は「怪人アッカーマン」で大学生の頃から知っていて、ギャグの奇才、というイメージでした。しかしこの作品は何というか日本の大衆小説のエスプリを漫画という形で受け継いだ傑作でした。まず主人公が一方では組員1万人のヤクザ組織のトップで、もう一方で女性下着メーカーの冴えないデザイナーという二重性が秀逸です。これによって日本人が好きな水戸黄門的展開というか一種の貴種流離譚みたいな面白さが生れていました。途中、チャイニーズマフィアから始まって、アメリカやロシア、シチリア島のマフィアまで、すこし大風呂敷を広すぎてダレる所もありますが、鬼州組七代目の白藤龍馬が出てきてからまた面白くなりました。まあ映画やドラマにもなっている作品ですので、私がいまさら褒めなくてもいいと思いますが、一つだけ小林旭そっくりのキャラクターが出てきてコミカル役なんですが、本物から良くクレームが来なかったなと思います。

新田たつおの「静かなるドン」全108巻を約一ヵ月かかって読了しました。この漫画の存在はかなり前から知っていましたが、ヤクザものということもあって今まで未読でした。何かのサイトで1巻だけ無料で読めるというのがあって読み出したら止まらなくなって、とうとう最後まで行きました。新田たつおという漫画家は「怪人アッカーマン」で大学生の頃から知っていて、ギャグの奇才、というイメージでした。しかしこの作品は何というか日本の大衆小説のエスプリを漫画という形で受け継いだ傑作でした。まず主人公が一方では組員1万人のヤクザ組織のトップで、もう一方で女性下着メーカーの冴えないデザイナーという二重性が秀逸です。これによって日本人が好きな水戸黄門的展開というか一種の貴種流離譚みたいな面白さが生れていました。途中、チャイニーズマフィアから始まって、アメリカやロシア、シチリア島のマフィアまで、すこし大風呂敷を広すぎてダレる所もありますが、鬼州組七代目の白藤龍馬が出てきてからまた面白くなりました。まあ映画やドラマにもなっている作品ですので、私がいまさら褒めなくてもいいと思いますが、一つだけ小林旭そっくりのキャラクターが出てきてコミカル役なんですが、本物から良くクレームが来なかったなと思います。

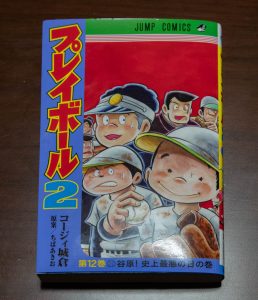

コージィ城倉の「プレイボール2」完結

コージィ城倉の「プレイボール2」ついに完結。といってもこれで終る訳ではなく、別の雑誌で連載されていた「キャプテン2」が「プレイボール2」を包含することになります。谷口は墨谷高校野球部の監督となり、学校から月5万円の手当をもらい、それで予備校に通い大学を目指すという展開です。

コージィ城倉の「プレイボール2」ついに完結。といってもこれで終る訳ではなく、別の雑誌で連載されていた「キャプテン2」が「プレイボール2」を包含することになります。谷口は墨谷高校野球部の監督となり、学校から月5万円の手当をもらい、それで予備校に通い大学を目指すという展開です。

それでこの谷口監督の墨谷高校野球部がすごくて、ピッチャーが井口、イガラシ、近藤と松川という素晴らしい布陣です。これはまあ甲子園に出場しても不思議はないでしょう。

コージィ城倉の絵は最初はちょっと違和感がありましたが、次第に慣れてきました。お話の展開はちばテイストを上手く出しながら、現在の野球の味も付け加えてあり、非常に巧みでした。また他のちば作品から新顔のキャラを発掘してくるのも上手かったです。コージィ城倉は1963年生れでほぼ同世代です。

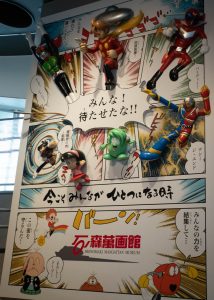

石ノ森萬画館

轟由紀子の「お使いは自転車に乗って」/杉浦幸雄の「銃後のハナ子さん」

古関裕而の曲集めから、戦前の流行歌にちょってはまっていて、その中で発見したのが轟由紀子の「お使いは自転車に乗って」で、昭和18年2月の戦争の真っ最中とはとても思えない明るい曲です。

古関裕而の曲集めから、戦前の流行歌にちょってはまっていて、その中で発見したのが轟由紀子の「お使いは自転車に乗って」で、昭和18年2月の戦争の真っ最中とはとても思えない明るい曲です。

https://www.youtube.com/watch?v=cPTwt3qKXYE

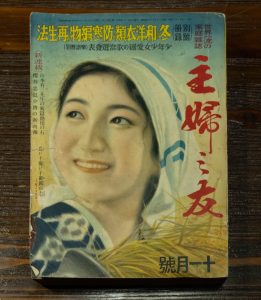

この曲は「ハナ子さん」というミュージカル(!)映画(当時は敵性語禁止で、「歌合戦映画」とされています)の主題歌です。元は杉浦幸雄の「銃後のハナ子さん」という漫画を映画化したものみたいです。それでそれが載っている「主婦の友」昭和13年11月号を取り寄せてみました。元々この漫画の主人公の「ハナ子さん」のモデルが轟由紀子なんだそうで、それを映画化したものにその本人が出演しているということになっています。漫画としては四コマではありませんが、戦後の「サザエさん」をちょっと彷彿させるほのぼの系です。但し主人公は独身です。(恋人はいます。)映画の方はその恋人が出征するのをオカメのお面で泣き顔を隠して明るく見送るといったもののようです。ちなみに上記の「お使いは自転車に乗って」の作詞は、上山雅輔であの金子みすゞの実弟です。

フィキサチフ(Fixative)

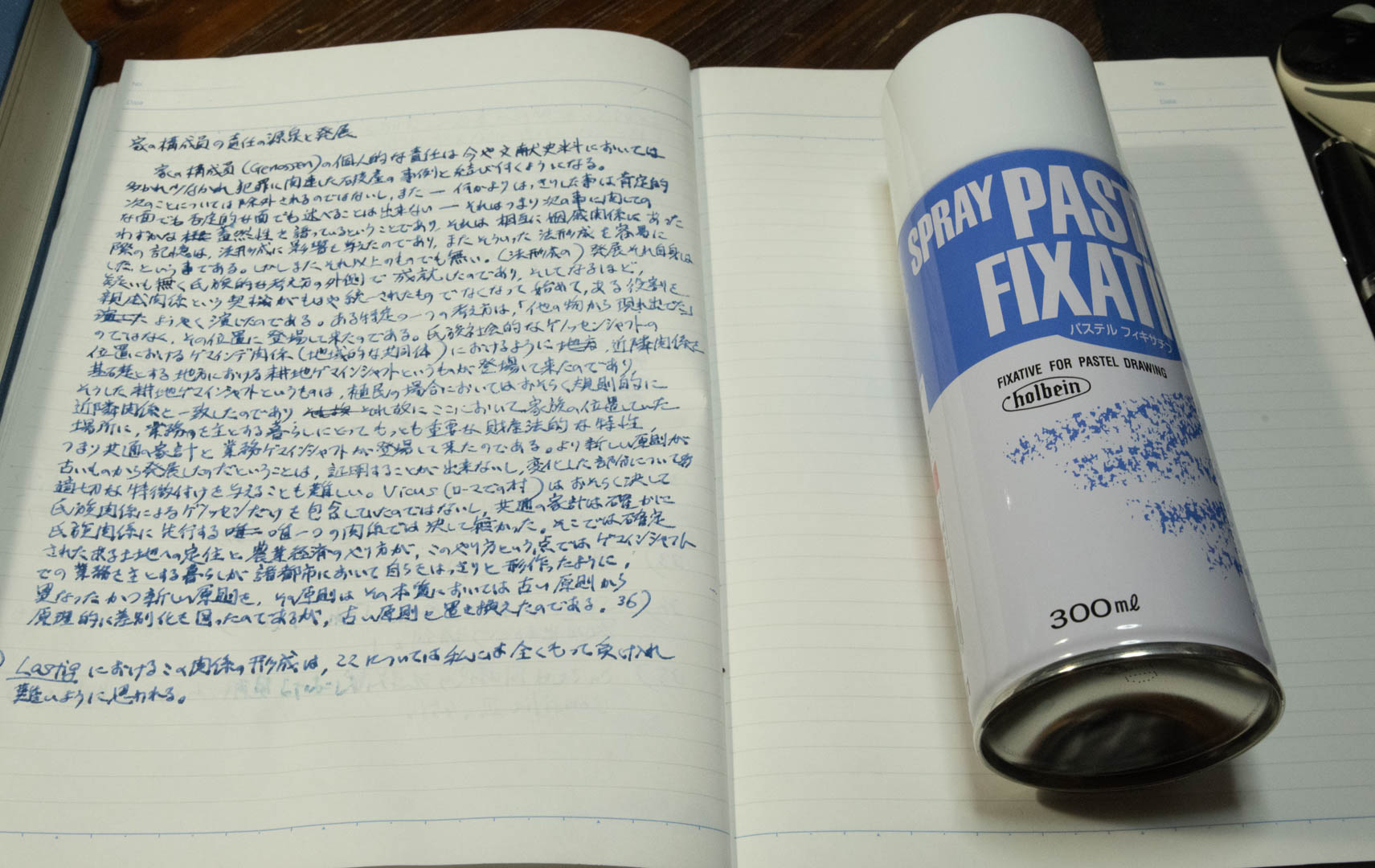

これは新しい消毒剤ではありません。(笑)これはフィキサチフ(Fixative)と言います。絵の道具で下に塗った絵の具が滲まないようにして重ね塗り出来るように樹脂の層を吹き付けて作る薬品です。万年筆の水性インクが水などでにじまないようにするのに使えないかと思って買ってみました。今テスト中ですが、効果はありますが、完全に水をはじくには何回か重ね塗りしないといけないようです。

これは新しい消毒剤ではありません。(笑)これはフィキサチフ(Fixative)と言います。絵の道具で下に塗った絵の具が滲まないようにして重ね塗り出来るように樹脂の層を吹き付けて作る薬品です。万年筆の水性インクが水などでにじまないようにするのに使えないかと思って買ってみました。今テスト中ですが、効果はありますが、完全に水をはじくには何回か重ね塗りしないといけないようです。

何でこんなマニアックなものを知っているかと言うと、藤子不二雄Aの「まんが道」で出てきたからです。藤子不二雄の二人がカラーの扉絵を描くことになり、ベースの線画は出来て、それに絵の具で色を塗ろうとしたらインクがにじんで困っていたら、当時アニメーターをやっていた同じトキワ荘の住人の鈴木伸一が、「いいものがある」って取り出しのがこのフィキサチフでした。実はフィキサチフには何種類かあって、最初に買ったのは木炭コンテ用でした。買い直したのがパステル画用です。品名も最初のはフキサチーフになっていました。

サインはV

昔のバレーの話を調べていると、何といっても懐かしくなるのがこれで、「サインはV」です。1969年10月から70年の8月まで放映されており、常に30%以上の視聴率を取っていた人気番組でした。女子のバレーを扱ったTVにはアニメの「アタックNo.1」もありますが、こちらは明確に女の子向けという感じで、一般的な人気では「サインはV」の方が上だったと思います。原作は漫画ですが、主人公の所属するチームが立木武蔵で、誰が考えても日立武蔵がモデルです。TVでは少しぼかして立木大和になっていました。ライバルが漫画ではニチボーでそのまんま、TVではレインボーに変えられていました。主人公の朝丘ユミが岡田可愛、ジュン・サンダースが范文雀で、范文雀は顔の黒塗りで黒人と日本人のハーフという設定で、今なら完全にアウトです。TVで感心するのは、結構立木大和のチーム他がちゃんとバレーをやっていること。その証拠に立木大和のキャプテン役だった岸ユキは、東洋の魔女が引退後に結成したフジクラブに入っていますから、それなりにきちんと練習したんだと思います。NHKの大河ドラマの「いだてん」の学芸会みたいなバレーのシーンとは大違いです。なお、立木大和の朝丘ユミとジュン・サンダースが繰り出す必殺技の「X攻撃」ですが、撮影はトランポリンを用いてやっています。しかし松平康隆監督によれば、当時の全日本の森田や横田に後10cmくらいジャンプ力があれば可能な技だそうです。実際にキューバとか南米のチームにはそれ位のジャンプ力を持った選手はいたと思いますから、決して荒唐無稽な技ではないと思います。実際に現在のバレーでは、シンクロ攻撃とか同時多発攻撃と言われていますが、リベロという守備役が受けたボールをセッターがトスし、残りの4人が全員ジャンプして誰が攻撃するかを分からなくする、という攻撃が存在し、ある意味X攻撃の延長戦上の技のように思います。

植木金矢の「時代劇画傑作選」

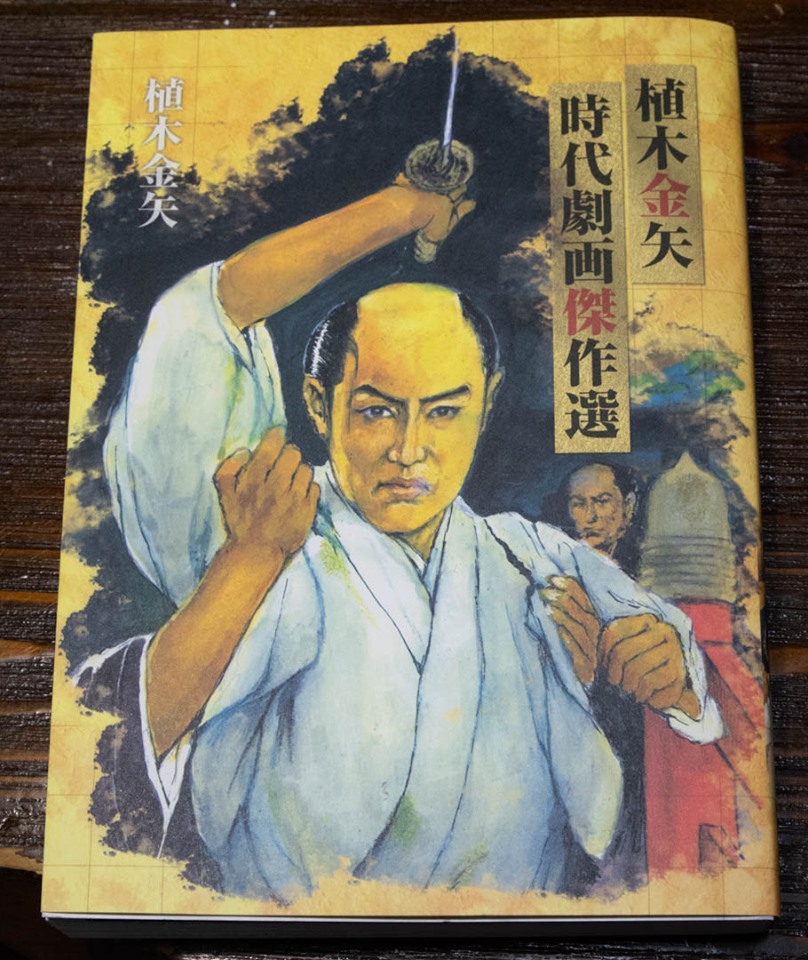

植木金矢の「時代劇画傑作選」を読みました。吾妻ひでおと前後するように97歳で亡くなられた劇画界の長老でした。私はお名前を存じ上げなかったのですが、Amazonで絵を見て興味がわいたので買ってみたものです。「風雲鞍馬秘帖」という鞍馬天狗もの(?)で一世を風靡された方です。第一印象としてはすごく好きなタイプの絵ですが、惜しむらくは時代小説の挿絵の絵であり、劇画に必要な動きの描写が今一つで全体に静的に思えます。収録されている作品の中では、巌流島の決闘の武蔵の相手の佐々木小次郎が、若者ではなくその師匠の69歳の老人であった、というのがちょっと面白いです。良い所は無駄な線が少ないということです。私は現在週刊文春で新撰組ものを描いている森秀樹の絵が苦手です。何がというと余分な線が多すぎて汚い感じがするからです。そこに行くと、植木さんの絵は綺麗で無駄がありません。

植木金矢の「時代劇画傑作選」を読みました。吾妻ひでおと前後するように97歳で亡くなられた劇画界の長老でした。私はお名前を存じ上げなかったのですが、Amazonで絵を見て興味がわいたので買ってみたものです。「風雲鞍馬秘帖」という鞍馬天狗もの(?)で一世を風靡された方です。第一印象としてはすごく好きなタイプの絵ですが、惜しむらくは時代小説の挿絵の絵であり、劇画に必要な動きの描写が今一つで全体に静的に思えます。収録されている作品の中では、巌流島の決闘の武蔵の相手の佐々木小次郎が、若者ではなくその師匠の69歳の老人であった、というのがちょっと面白いです。良い所は無駄な線が少ないということです。私は現在週刊文春で新撰組ものを描いている森秀樹の絵が苦手です。何がというと余分な線が多すぎて汚い感じがするからです。そこに行くと、植木さんの絵は綺麗で無駄がありません。

田河水泡の「のらくろ」の連載の終わりは?

現在、川崎で「のらくろ展」が行われています。それに関連して一言。1967年の私の子供時代に「のらくろ漫画全集」全10巻が出て、戦前ののらくろが復刻されました。(ちなみにその後アニメにもなりました。)その最後の巻が「のらくろ探検隊」でのらくろが軍隊を退役して大陸で鉱山を探すという話でした。(この巻だけ家にありました。残りの巻は図書館で借りて読みました。余談ですが、のらくろの協力者数人の内、一人{一匹}は明らかにある民族をモデルにしたものでした。のらくろがその人に何が得意かと聞いたら「私の得意なのは嘘をつくことです。」と答えるという、かなり際どい描写がありました。)

現在、川崎で「のらくろ展」が行われています。それに関連して一言。1967年の私の子供時代に「のらくろ漫画全集」全10巻が出て、戦前ののらくろが復刻されました。(ちなみにその後アニメにもなりました。)その最後の巻が「のらくろ探検隊」でのらくろが軍隊を退役して大陸で鉱山を探すという話でした。(この巻だけ家にありました。残りの巻は図書館で借りて読みました。余談ですが、のらくろの協力者数人の内、一人{一匹}は明らかにある民族をモデルにしたものでした。のらくろがその人に何が得意かと聞いたら「私の得意なのは嘘をつくことです。」と答えるという、かなり際どい描写がありました。)

それで「のらくろ探検隊」はのらくろの一行が石炭か何かの鉱山を発見し、のらくろはその権利を惜しげも無く協力者3人{3匹}に与え、自分はまた新しい鉱山を探しに行くというところで終わっていました。私はこれがのらくろの最後だと思っていました。

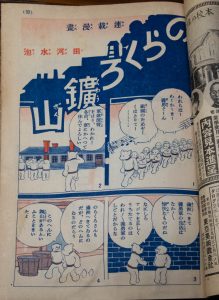

ところが写真は、先日古書店で入手した大日本雄弁会講談社の「少年倶楽部」昭和16年新年号ですが、タイトルは「のらくろ鉱山」となっており、のらくろが満州で鉱山経営をしているという話でした。「のらくろ探検隊」にはこんな話は入っていませんでした。とすると、のらくろの連載は1967年に全集に入っているものの後、まだ続きがあったということになります。ただのらくろは、(1)日本の軍隊を犬に例えた(2)のらくろが二等兵から最終的には大尉、とありえない出世をする、などで軍部の覚えは目出度くなかったようです。おそらく、この昭和16年のどこかで連載は終わったんだと思います。(少年倶楽部自体、紙不足でページ数を減らさざるを得なかったようです。)全集に入っていない理由は、途中で終わって話が完結していないからではないかと思います。