ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第27回目を公開しました。この章での議論も佳境に入っており、合名会社という単語がこの章にて初めて登場し、商号の利用とからめて、それがこれまでの議論と結び付けられようとしています。この章の議論も後1回で終わりです。4月は進捗が遅延気味ですが、ここの所ペースが上がって来ており、現時点での完成時期は2020年11月末になっています。

カテゴリー: Max Weber

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳第26回目を公開

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第26回目を公開しました。

https://max-weber.jp/archives/868

この章も後2回くらいで終わりです。ヴェーバーは合名会社や合資会社の有限責任、無限責任という考え方が家共同体から発生したということを述べたいのだと思いますが、個人的にはちょっと引っ掛かります。それに合名会社や合資会社におけるローマ法的なソキエタスからの考え方からの一種の飛躍は、イタリアで自然発生的に出てきたものではなく、中東のイスラム圏からもたらされたと考える方が自然だと思うからです。ですが今の所はヴェーバーのお手並み拝見という感じです。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳第25回目

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第25回目を公開しました。翻訳のスピードは4月はかなり低下していましたが、連休もあって5月はかなり挽回しました。翻訳が一応完了するのは2020年12月末の予定です。この部分にも中世のイタリアの諸都市の法規における中世のラテン語が登場します。しかし、文学作品でないので修辞法を駆使したりはしておらず、大部慣れては来ました。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の24回目を公開

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第24回目を公開しました。

合名会社と合資会社の違いは合名会社が無限責任社員だけで構成されるのに対し、合資会社では無限責任社員以外に有限責任社員がいます。

ヴェーバーは家ゲマインシャフト、家計ゲマインシャフトにおいて、その成員が契約した場合の債務がその人の出資分だけの責任となるのか、あるいはゲマインシャフトの財産全体の責任になるのかという点についての、イタリアの諸法規の変遷を追いかけて行きます。なかなか面白い所ですが、難解でもあります。

これでお陰様で既訳分が全体の50%を超え、折り返し地点を過ぎました。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第23回目を公開

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第23回目を公開しました。

この部分では、ソキエタスのメンバー同士で連帯責任原則があったのと同様に家共同体でも連帯責任が普通だったことを、イタリアの色んな都市の法規を引用して延々と述べていきます。もちろん1次資料ではなく、ラスティヒその他の論考に出て来るものを主に使っていますが、それにしても良くこれだけ参照しているものだと感心します。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第22回目を公開

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第22回目日本語訳の第22回目を公開しました。今回の箇所はラテン語の引用が2箇所、17世紀のイタリア語の引用が1箇所あり、かなり大変でした。しかし、家の相続ゲマインシャフトから後に合名会社となるソキエタスが発展してくるのだという、この論考の中心となる部分です。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第21回目公開。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第21回目を公開しました。緊急事態宣言が出されて、私の会社でも在宅ワークが始まって、通勤時間が減ったから時間が取れるようになったかというとそんなことないです。

また、今回はこの論考で初めて中世スペイン語文献がいくつか出てきて、それなりに大変でした。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳第20回目を公開

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第20回目を公開しました。

この章全体がそうですが、この論考における中心部分であるだけに、ドイツ語の部分がかなり難解で、理解するのに何度も読み直して利して四苦八苦しています。現時点ではまだ満足できる日本語訳のレベルには達していないと思いますが、後を読んでいけばまた現在の部分もより良く理解出来ることもあると思い、公開しました。

合名会社や合資会社におけるもっとも重要な概念は「有限責任」「無限責任」だと思いますが、ヴェーバーはこの2つの会社形態においてそういう概念がどこから生じたのかを家ゲマインシャフトの「共通の家計」に求めています。

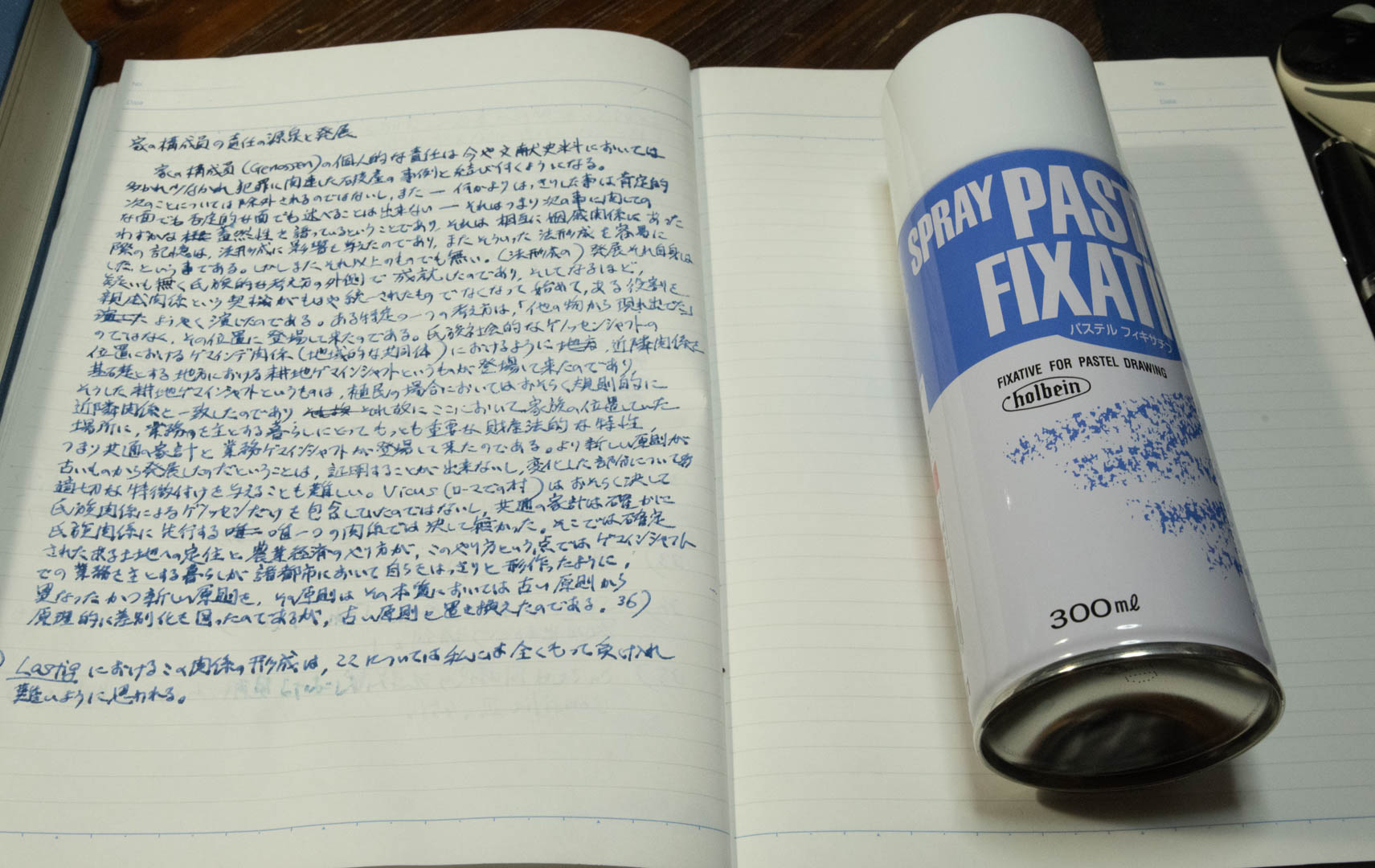

フィキサチフ(Fixative)

これは新しい消毒剤ではありません。(笑)これはフィキサチフ(Fixative)と言います。絵の道具で下に塗った絵の具が滲まないようにして重ね塗り出来るように樹脂の層を吹き付けて作る薬品です。万年筆の水性インクが水などでにじまないようにするのに使えないかと思って買ってみました。今テスト中ですが、効果はありますが、完全に水をはじくには何回か重ね塗りしないといけないようです。

これは新しい消毒剤ではありません。(笑)これはフィキサチフ(Fixative)と言います。絵の道具で下に塗った絵の具が滲まないようにして重ね塗り出来るように樹脂の層を吹き付けて作る薬品です。万年筆の水性インクが水などでにじまないようにするのに使えないかと思って買ってみました。今テスト中ですが、効果はありますが、完全に水をはじくには何回か重ね塗りしないといけないようです。

何でこんなマニアックなものを知っているかと言うと、藤子不二雄Aの「まんが道」で出てきたからです。藤子不二雄の二人がカラーの扉絵を描くことになり、ベースの線画は出来て、それに絵の具で色を塗ろうとしたらインクがにじんで困っていたら、当時アニメーターをやっていた同じトキワ荘の住人の鈴木伸一が、「いいものがある」って取り出しのがこのフィキサチフでした。実はフィキサチフには何種類かあって、最初に買ったのは木炭コンテ用でした。買い直したのがパステル画用です。品名も最初のはフキサチーフになっていました。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の19回目を公開

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の19回目を公開しました。新型コロナウィルスにも負けず、私は私の出来ることを粛々とやっていきたいと思います。

これまでラテン語の訳に時間がかかっていましたが、第3章に入ってからはドイツ語の本文も結構難しくて時間がかかっています。実はヴェーバーが大学に博士号論文として提出したのはこの第3章だけだったみたいで、その意味で中心的な章ですが、それだけに色々錯綜していて大変です。