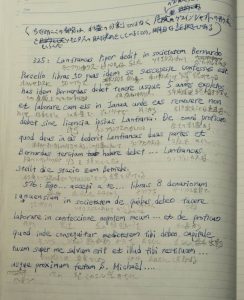

今日もヴェーバーの本に出て来る中世ラテン語をぽちぽち訳しています。英訳本の訳は参考にはしますが、決してそのままは訳していませんという証拠写真を上げておきます。(今日も、英訳で「次のミカエル祭の時に返す」とあるのは「次のミカエル祭までに返す」であって、誤訳だと思いました。usqueという単語はキケロのカティリーナ弾劾演説の冒頭に出て来る単語で、キケロの文でも「一体いつまで」でした。{Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?})今日の所で、in confeccioneというのが辞書になくて困っていたのですが、思い立ってスペイン語辞書を調べたら「製造」という意味でした。俗ラテン語からイタリア語とスペイン語は出来たんだから、古代ラテン語の辞書に無い時は、イタリア語・フランス語・スペイン語の辞書を引くと、意外と出ていることがあります。このヴェーバーの本に出て来る中世ラテン語の特徴として、文法的にはまったくもって難しくなく、単純な現在形かせいぜい完了、未来完了ぐらいです。しかしおそらく繊維関係の専門用語と思われる辞書に無い単語が時々出て来るのと、また古典ラテン語とは綴りが変わっていたり、また意味も微妙に変わっている単語があって、それで苦労します。中世ラテン語の辞書は売っているのですが、10万円近くするのでさすがに手を出しかねています。

今日もヴェーバーの本に出て来る中世ラテン語をぽちぽち訳しています。英訳本の訳は参考にはしますが、決してそのままは訳していませんという証拠写真を上げておきます。(今日も、英訳で「次のミカエル祭の時に返す」とあるのは「次のミカエル祭までに返す」であって、誤訳だと思いました。usqueという単語はキケロのカティリーナ弾劾演説の冒頭に出て来る単語で、キケロの文でも「一体いつまで」でした。{Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?})今日の所で、in confeccioneというのが辞書になくて困っていたのですが、思い立ってスペイン語辞書を調べたら「製造」という意味でした。俗ラテン語からイタリア語とスペイン語は出来たんだから、古代ラテン語の辞書に無い時は、イタリア語・フランス語・スペイン語の辞書を引くと、意外と出ていることがあります。このヴェーバーの本に出て来る中世ラテン語の特徴として、文法的にはまったくもって難しくなく、単純な現在形かせいぜい完了、未来完了ぐらいです。しかしおそらく繊維関係の専門用語と思われる辞書に無い単語が時々出て来るのと、また古典ラテン語とは綴りが変わっていたり、また意味も微妙に変わっている単語があって、それで苦労します。中世ラテン語の辞書は売っているのですが、10万円近くするのでさすがに手を出しかねています。

カテゴリー: Max Weber

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第13回目を公開

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第13回目を公開。最近ちょっとペースが落ち気味です。膝痛・腰痛と体にダメージが出ていたり、きちんとした英訳が出ていないラテン語文献の解読に時間がかかったりと色々ですが、まあ慌てず騒がず着実に進めて行きたいと思います。今回ので大体全体の24%ぐらいの進捗です。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の12回目を公開。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の12回目を公開しました。今回は注釈のラテン語(蝋を塗った板に釘みたいなので書かれたものを解読したもの)の翻訳が大変でした。ラテン語金石碑文大成という18万もの碑文を集めたものの中に入っているソキエタスについての契約の文章ですが、さすがにこれは英訳は出ていないようです。英訳者のLutz Kaelberの英訳がちょっと怪しく思えて調べるのに時間がかかりました。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳第11回目公開

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第11回目を公開しました。

正月休みだから少しペースを上げたかったのですが、ハッキング騒ぎによるサイトの再構築作業などで時間が取られ、思うようには進みませんでした。でもこれで全体の約2割が完了です。

なおこの部分はコムメンダが実はイスラム圏起源ではという説を頭において読むと、それは違うんでは、という突っ込みが出来て面白いです。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第10回目を公開しました。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第10回目を公開しました。どうなるかと思っていましたが、2ヵ月ちょっとで全体の16%ぐらいまで日本語訳を完了しました。まずは順調なペースです。多分全体では60回+αぐらいになると思います。

今回、ラテン語でもなく、イタリア語でもスペイン語でもないという文が登場したのですが、調べたら何とアラゴン語(スペイン語の一種の方言みたいなもので話者はたったの1万人)の元になった俗ラテン語みたいです。さすがにこれは読めないので、英訳を参照して訳しました。

ヴェーバーの「中世合名会社史」を日本語訳することのメリット

ヴェーバーの「中世合名会社史」を日本語訳するメリット。

(1)忘れかけていたドイツ語読解能力の取り戻し

(2)教科書を一通りやっただけのラテン語の実践的な読解練習

(3)イタリア語の復習

(4)古典ギリシアの復習(少しですが)

(5)言語によらない書籍読解力の維持・向上

(6)日本語ライティング力の維持・向上

(7)ヴェーバーの他の著作(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」や「経済と社会」など)をより良く理解出来る。

(8)インターネット上での調査能力の維持・向上

(9)ボケ防止

という具合で、色々あります。ある意味私の外国語学習の総決算かなと思います。

「中世合名会社史」の日本語訳の第9回目を公開しました。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳第9回目を公開しました。

いよいよコムメンダの具体的な内容が説明されますが、それは今日の貿易商社の原点のような感じです。

年末で忙しい所に、車の修理などもあって時間がかかりました。

Weberの日本語訳をしつつ思うこと

ここ2ヵ月くらい、ヴェーバーの「中世合名会社史」を日本語訳していて思うこと。私がこれを初めて日本語に翻訳するのに最適な人間とは決して思っていません。しかし、実際のところ、

ここ2ヵ月くらい、ヴェーバーの「中世合名会社史」を日本語訳していて思うこと。私がこれを初めて日本語に翻訳するのに最適な人間とは決して思っていません。しかし、実際のところ、

(1)ヴェーバーをある程度理解している(ヴェーバーの他の著作をそれなりに読んでいる)

(2)ヴェーバーのドイツ語をある程度読解し意味が理解出来る、過去にヴェーバーの著作を一部でもドイツ語原典で精読した経験がある

(3)英語がそれなりのレベルで出来る

(4)ラテン語が分かる

(5)古典ギリシア語が分かる

(6)イタリア語の知識がある

(7)貿易のことを良く知っている

(8)日本語能力が上級以上(私は高校の時、旺文社の全国模試で、現代国語の偏差値86という普通あり得ないような得点を取っています。また当時実質全国2位の実力の進学校で現代国語の成績は学年1位でした。また前職で日本語入力ソフトの開発に従事しています。)

という人が日本に他に何人もいるとは思えないので、そういう意味では訳していて何というか変な自信みたいなのが付いてきて、「どんなものにも負けるものか」という感じになっています。そういう意味でブラックな会社と戦うことを躊躇わないような気持ちになってきています。(現在、パート社員から無期契約になった社員に対するあまりにひどい扱いを巡って、会社とバトル中です。私は社労士試験合格+研修修了です。)

まあ、この翻訳はオープン翻訳で無償で公開しているので、これでお金は一銭も取れませんが。

中世ラテン語辞書ソフト

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳第8回目公開

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第8回目を公開しました。

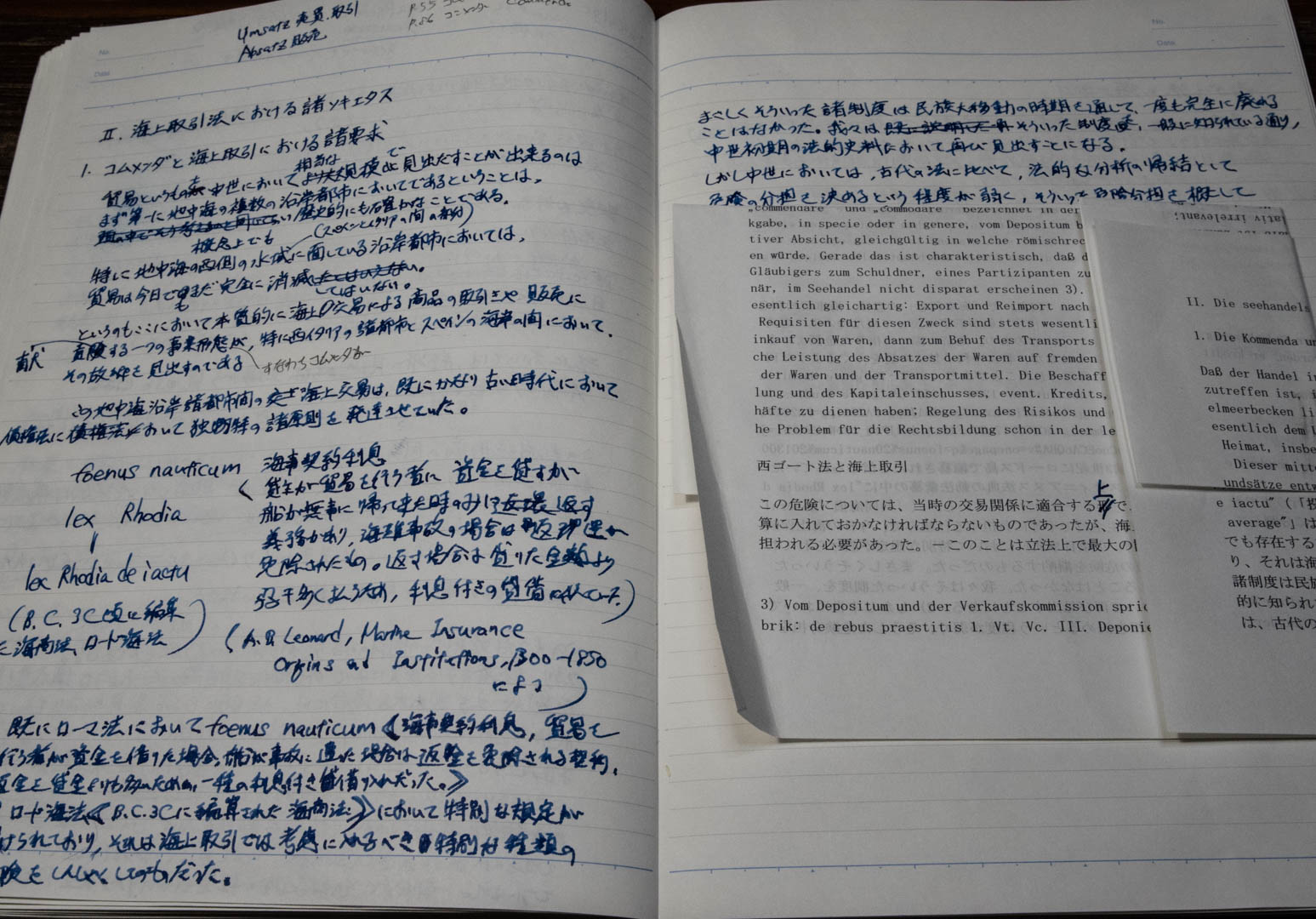

いよいよ「コムメンダ」が登場します。今日の海上輸送の保険用語で「共同海損」というのがありますが、これが既に中世の地中海での貿易においてそういう取り決めがあったということに驚きました。共同海損は古い言い方では「投荷」とも言いました。要するに嵐などで船が沈みそうな場合、積み荷を海の中に投げ捨て軽くして危険を減らすということが古くから行われていますが、そういった場合捨てられた荷物の分の損を、捨てられずに済んだ荷物の荷主も平等に負担する、というのが元だと思います。それからイタリアの貿易というと、どちらかというと東岸のヴェネツィアとかの東方貿易がイメージされるのですが、歴史的にはジェノヴァなどのイタリア西岸とバルセロナなどのスペインの沿岸都市の貿易の方が先だったようです。