マックス・ヴェーバーの「中世合名会社史」を翻訳中ですが、モーア・ジーベックの全集版のテキストにきわめて初歩的な誤植を発見。

マックス・ヴェーバーの「中世合名会社史」を翻訳中ですが、モーア・ジーベックの全集版のテキストにきわめて初歩的な誤植を発見。

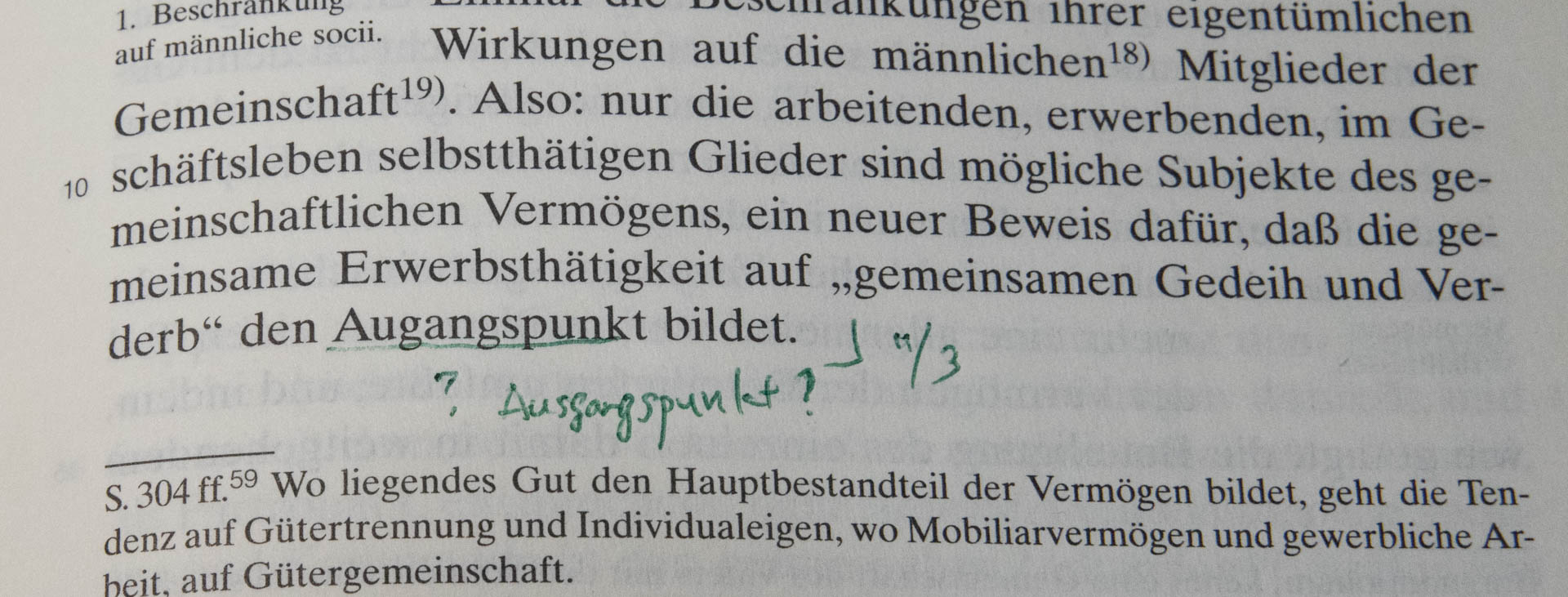

P.205にAugangspunktとありますが、こんなドイツ語が存在しないことは日本人の私にだってすぐ分かります。Ausgangspunkt(出発点)の間違いです。ちなみにこの全集版のこの巻の価格は259ユーロ、現在のレートで31,292円もします。そんなに馬鹿高い値段を付けて、それでこの校正レベルとは…しかも全集の第1巻ですよ、これ。CD-ROM版は正しかったです。このCD-ROM版には結構タイポがあるので、校正のために全集版を高いのを承知で買ったのですが、これでは逆です。

また、この全集の売りはテキスト・クリティークだった筈で、ヴェーバーが他の文献を引用している場合に、引用ミスがあれば、それには注が付いて逐一訂正されています。それをこの全集自身がヴェーバーに責任のない誤植を作ってどうすんの、という感じです。

カテゴリー: Max Weber

ヴェーバーの「中世合名会社史」、序文の日本語訳を公開しました。

マックス・ヴェーバーの「中世合名会社史」の序文の日本語訳を公開しました。

いやー、この論考は人に審査される博士論文なので、後年のものみたいにやたらとダラダラと文章を続けるヴェーバー式の「悪文」は少ないだろうと予想していたら、とんでもない!、序文からそういう悪文のオンパレードでした。

マックス・ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳プロジェクトスタート

マックス・ヴェーバーの最初の論文で、博士号取得論文でもある「中世合名会社史」の日本語訳プロジェクトがいよいよスタートしました。

まだ目次を訳しただけですが、取り敢えず始めた、ということが重要だと思っています。

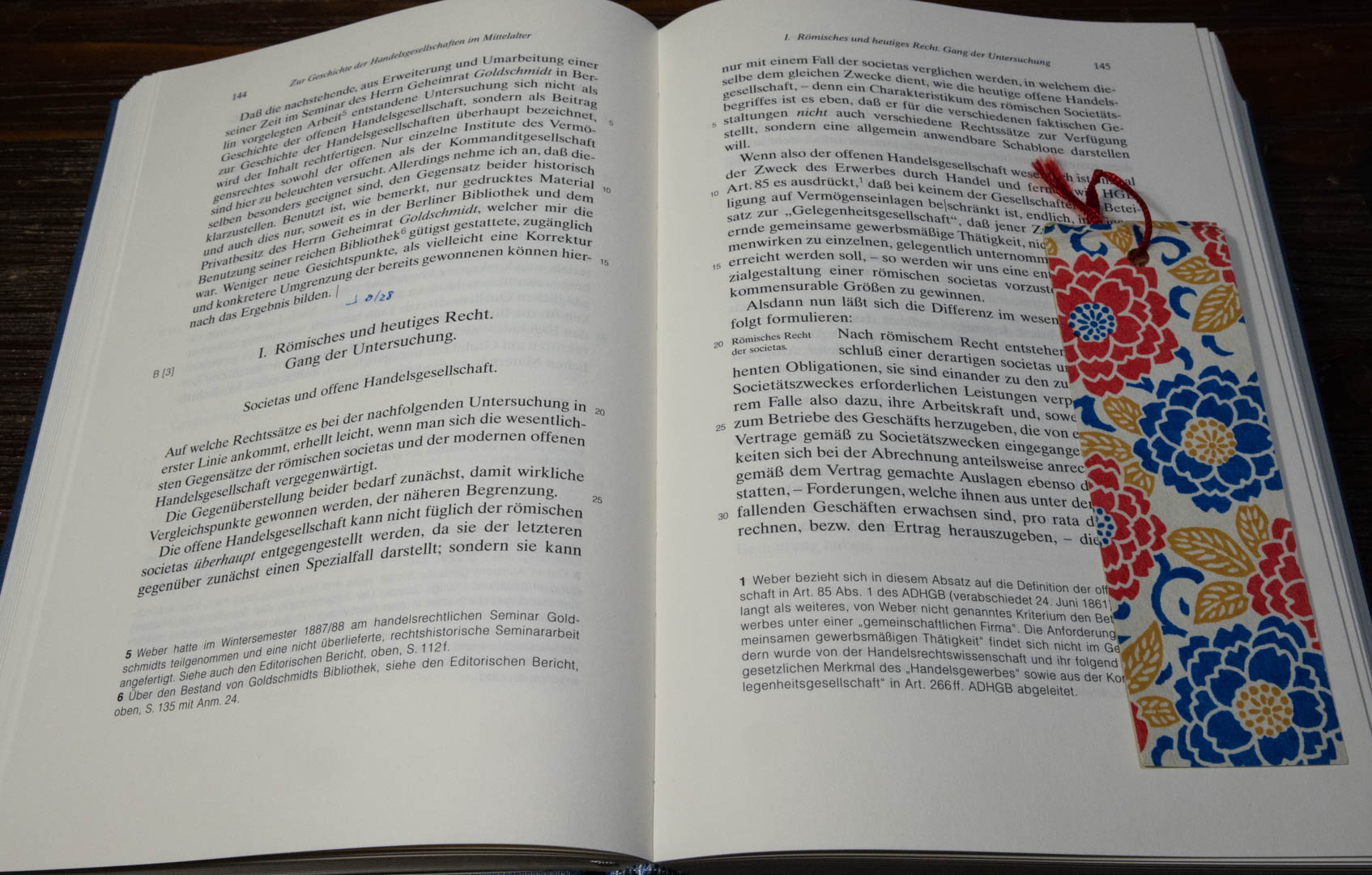

マックス・ヴェーバーの「中世合名会社史」のドイツ語版読書開始

今日から、マックス・ヴェーバーの「中世合名会社史」のいよいよドイツ語版の読解開始。このヴェーバーの博士号論文は実質的にヴェーバーの学者としてのスタートの論文ですが、これまで何故か日本語に訳されていません。それを無謀かもしれませんが、私が英訳の力を借りて日本語訳しようとしているものです。ドイツ語をまとめて読むのはかなりブランクがあるので心配でしたが、やってみたら意外とスラスラと頭に入ります。この点、ドイツ語は英語より優れていて、英語で本当の意味の読解力をマスターしたのは最近ですが、ドイツ語は大学時代に4年やったくらいでも結構読むことが出来ます。冠詞の格変化があったりするのは覚える時は大変かもしれませんが、一旦マスターすれば文章の意味を理解するには非常に助けになります。後はラテン語とかギリシア語をやったのもプラスになっています。例えばドイツ語で前置詞 in の後に3格(与格)が来ると、「~の場所で(静止)」を意味し、4格(対格)が来ると「~の場所へ(移動)」を意味しますが、こういう前置詞の後ろに来る名詞の格によって意味が違うというのはそのまんまギリシア語にあります。むしろギリシア語の影響でドイツ語に入ったんだと思います。

今日から、マックス・ヴェーバーの「中世合名会社史」のいよいよドイツ語版の読解開始。このヴェーバーの博士号論文は実質的にヴェーバーの学者としてのスタートの論文ですが、これまで何故か日本語に訳されていません。それを無謀かもしれませんが、私が英訳の力を借りて日本語訳しようとしているものです。ドイツ語をまとめて読むのはかなりブランクがあるので心配でしたが、やってみたら意外とスラスラと頭に入ります。この点、ドイツ語は英語より優れていて、英語で本当の意味の読解力をマスターしたのは最近ですが、ドイツ語は大学時代に4年やったくらいでも結構読むことが出来ます。冠詞の格変化があったりするのは覚える時は大変かもしれませんが、一旦マスターすれば文章の意味を理解するには非常に助けになります。後はラテン語とかギリシア語をやったのもプラスになっています。例えばドイツ語で前置詞 in の後に3格(与格)が来ると、「~の場所で(静止)」を意味し、4格(対格)が来ると「~の場所へ(移動)」を意味しますが、こういう前置詞の後ろに来る名詞の格によって意味が違うというのはそのまんまギリシア語にあります。むしろギリシア語の影響でドイツ語に入ったんだと思います。

リンク:「中世合名会社史」と大塚久雄

日本マックス・ヴェーバー研究ポータルを本格的にスタートしたので、ヴェーバー関係の記事はそちらをメインとし、「知鳥楽」にはリンクのみを載せていきます。

「中世合名会社史」と大塚久雄

日本マックス・ヴェーバー研究ポータルサイト始動

サイトを作っただけで、長い間開店休業状態だった「日本マックス・ヴェーバー研究」ポータルサイトですが、昨日出席した折原先生の「東大闘争総括」の書評会終了後のパーティーの席で、このポータルの目的を説明し、幸いに暖かく迎えていただけました。それもあって昨晩から正式にコンテンツの追加を開始しました。当面はこのブログとコンテンツがだぶりますが、ご了承願います。

折原浩著「東大闘争総括」書評会に参加

13日に、東洋大学の白山キャンパスで行われた「折原浩著『東大闘争総括――戦後責任・ヴェーバー研究・現場実践』(未來社) 書評会」に参加しました。13:30から1時間が東大闘争について、そしてその後が先生の学問について、そして最後に質疑応答がありました。

13日に、東洋大学の白山キャンパスで行われた「折原浩著『東大闘争総括――戦後責任・ヴェーバー研究・現場実践』(未來社) 書評会」に参加しました。13:30から1時間が東大闘争について、そしてその後が先生の学問について、そして最後に質疑応答がありました。

マックス・ヴェーバーは、30歳でフライブルク大学の正教授に就任した時に、有名な「国民国家と経済政策」という演説を行います。その中でヴェーバーは「上にも下にも嫌がられること(でも正しいこと)を言うのが学問の使命」と言い切りました。そして折原先生こそそのヴェーバーの精神をもっとも受け継いだ人の一人で、まさしく大学の中でも敢えて嫌がられることを言い続けました。そういう人に影響を受けた人が集まった書評会ですから、普通の書評会のように歯の浮くようなお世辞の連続、ということはまるでなく、折原先生自体が「まな板の鯉」と形容したように、かなり厳しい意見が飛び交いました。しかし、日本でのこのように真の意味で忌憚のない意見が飛び交う場ってほとんどないので、そういう意味では逆に清々しさがありました。全体の印象としてはとても良かったです。特に東大闘争の当時者の方々からのお話が聞けたのは本当に貴重な機会であり、その中でもあの伝説の東大全共闘代表の山本義隆氏が参加されていてお話を伺えたのも素晴らしい体験でした。

二部の折原先生のヴェーバーの学問についても、特に中野敏男さんからかなり厳しい意見が出ました。私としてはそれには多少異論がありますが、それはまたおいおい公開して行きたいと思います。

一部と二部で参加されている方にはっきりした世代差がありました。しかしそれが悪いということではなく、むしろ世代間交流の良い場だったと思います。

最後にパーティーにも参加し、そこで発言する機会をいただき、例のヴェーバーポータルサイトについて説明し協力を要請出来たので良かったです。

(写真は先生と奥様の慶子さんです。)

ヴェーバーの”Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter”の日本語訳に向けて

「日本マックス・ヴェーバー研究ポータルサイト」を去年の10月に作りましたが、諸般の事情でまだコンテンツは0です。そろそろ具体化しないとまずいな、と思い、ようやくヴェーバーの最初の論文である、”Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter”の英訳を読み始めた所です。ところで英訳は、”The History of Commercial Partnerships in the Middle Ages”のタイトルになっています。”Partnerships”とは「合名会社」のことです。これまで日本ではこの論文のタイトルは「中世商事会社史」とされてきました。しかし、この「商事会社」という訳は色々な意味で問題のように思います。

「日本マックス・ヴェーバー研究ポータルサイト」を去年の10月に作りましたが、諸般の事情でまだコンテンツは0です。そろそろ具体化しないとまずいな、と思い、ようやくヴェーバーの最初の論文である、”Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter”の英訳を読み始めた所です。ところで英訳は、”The History of Commercial Partnerships in the Middle Ages”のタイトルになっています。”Partnerships”とは「合名会社」のことです。これまで日本ではこの論文のタイトルは「中世商事会社史」とされてきました。しかし、この「商事会社」という訳は色々な意味で問題のように思います。

(1)「商事会社」というのは昔の商法にあった規定で、「民事会社」と対になるもので、商行為を目的とした会社のことです。それに対し民事会社というのは現在の民法における「組合」のことです。この2つの区別は、商法上では意味がなくなったとして廃止されており、現在の日本の法律上「商事会社」という言葉は一部例外的に商法以外の法律に残っている以外は消滅しています。

(2)「商事会社」が生きていた時代であっても、それは限りなく現在の一般的な「会社」の意味に近くなります。しかしヴェーバーが使っているHandelsgesellschaft(en)という単語は、現在のドイツの会社法では、前にoffeneが付きますが、「合名会社」のことです。この場合の”offene”は秘密裏ではなく、会社として登記している、というぐらいの意味と考えられ、ヴェーバーも「合名会社」の意味で使っているのは明らかです。(もちろんヴェーバー当時の現在の「合名会社」ではなく、その成立期のプロトタイプみたいなものですが。)

(3)現在で「商事会社」というと一般的には「商社」を連想し、これは明らかな間違いです。

ちなみにジーベック社から出ている全集でも、このタイトルに対する注としてoffene Handelsgesellshaftの発展を述べたものである、とはっきり書いており、間違いなく「合名会社」の意味と解釈しています。

以上のことから、今後は「中世商事会社史」は使用せず、「中世合名会社史」を使いたいと思います。

しかし、「中世商事会社史」という一種の誤訳がずっと使われてきたのは、ほぼ誰も中味をきちんと読んでいない証拠かと思います。

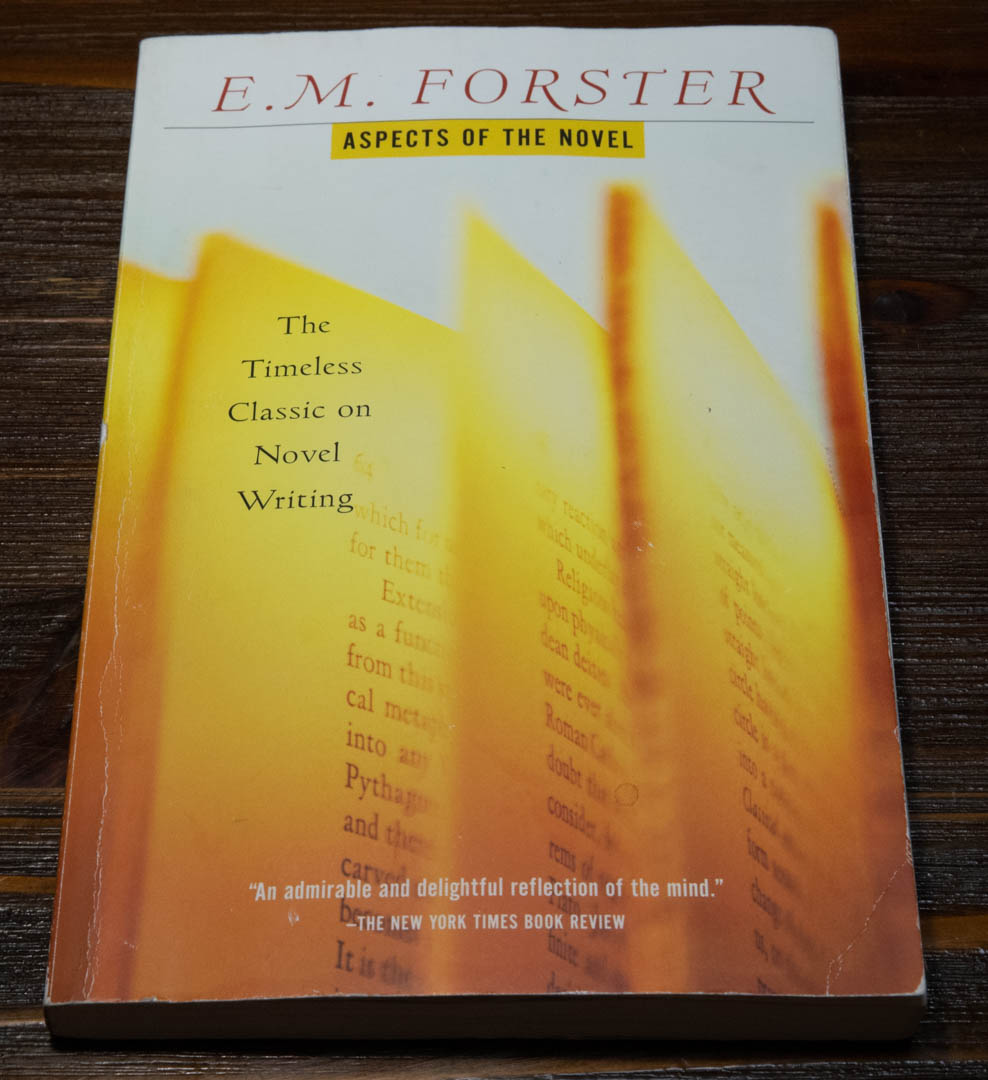

E.M.フォースターの”Aspects of the Novel”(小説の諸相)

E.M.フォースターの”Aspects of the Novel”(小説の諸相)を読了。1927年に発表されたもので、フォースター流の「小説の読み方」「小説ガイド」的なものです。元は何かの教養講座みたいなものではないかと思います。最初邦訳を探したのですが、見つからず、原語で読みました。普段TimeやNewsWeekといった雑誌を読んでいてもほとんど出てこないような単語が沢山出てきて、語彙のいいお勉強になりました。この本を知ったきっかけは、小林信彦が評論家に何かの氏の小説について「登場人物が類型的過ぎる」といった批判を受け、それに対する反論として「それはフラットキャラクターである。知らないのであればフォースターの『小説の諸相』を読め。」と反論していたことです。

E.M.フォースターの”Aspects of the Novel”(小説の諸相)を読了。1927年に発表されたもので、フォースター流の「小説の読み方」「小説ガイド」的なものです。元は何かの教養講座みたいなものではないかと思います。最初邦訳を探したのですが、見つからず、原語で読みました。普段TimeやNewsWeekといった雑誌を読んでいてもほとんど出てこないような単語が沢山出てきて、語彙のいいお勉強になりました。この本を知ったきっかけは、小林信彦が評論家に何かの氏の小説について「登場人物が類型的過ぎる」といった批判を受け、それに対する反論として「それはフラットキャラクターである。知らないのであればフォースターの『小説の諸相』を読め。」と反論していたことです。

全体の構成は、

1.序論 2.ストーリー 3.登場人物 4.登場人物(続き) 5.プロット 6.ファンタジー 7.予言 8.パターンとリズム 9.結論

という風になっています。「フラットキャラクター」「ラウンドキャラクター」は4.の「登場人物(続き)」で出てきて、まあこの本の白眉と言っていいと思います。

フラットキャラクター(平面的なキャラクター)とは、フォースターによれば、類型的に描写されていて、しばしばカリカチュア的に描かれ、常にといっていいほど同じように行動し、同じようにしゃべる、というキャラクターです。これに対し、ラウンドキャラクター(立体的なキャラクター)とは、性格がある程度複雑で、ストーリーの進行に従って変化していき(多くは成長していき)、そのストーリーの中心を成すような人物(つまりは主人公)のことを言います。

ディケンズの「デイヴィッド・カッパーフィールド」の例で言うと、主人公のカッパーフィールドは、これはディケンズ自身の投影ですから当然ラウンドキャラクターで、また最後に主人公と結婚するアグニス・ウィックフィールドも多分ラウンドキャラクターと言っていいでしょう。しかしその他の登場人物はほとんどがフラットキャラクターであり、たとえば貧乏で次々に不幸に襲われながら、楽天的な気質を失わないウィルキンズ・ミコーバー(英語ではミコーバーは楽天家の代名詞になっています)や典型的な悪役で汗でぬめった両生類のような手をしていると初登場時に描写されるユライア・ヒープはフラットキャラクターの代表例です。

その他、同じディケンズの作品の「クリスマスキャロル」のスクルージ爺さんも、少なくとも3人のクリスマスの精霊によって改心する前はこれ以上ないフラットキャラクターであり、「強欲」の代名詞です。

これに対して例えばジェーン・オースティンの「プライドと偏見」について言えば、登場人物のほとんどがラウンドキャラクターとして描かれています。

どちらの手法にも一長一短があると思いますが、フラットキャラクターの多用は、

(1)作者の労力の緩和

(2)読者も登場人物の違いを1回覚えれば済む

(3)主人公をより強調して描くことが出来る

といったメリットがあると考えられます。

これは以前書いたことがあるのですが、マックス・ヴェーバーの社会科学での方法論である「理念型」(Idealtypus)も、おそらくは文学におけるこうしたフラットキャラクターの例を社会科学で応用したのではないかと思います。もちろんフォースターのこの本が出た1927年にはヴェーバーはもう死んでいますので、直接的にフォースターの分類を借りた訳ではありません。しかし、フォースターはヴェーバーの15年後に生まれていて、おそらくそれぞれが読むことが出来た小説については、二人とも当時の典型的インテリということを考えれば、結構共通しているのではないかと思います。ヴェーバーはおそらく19世紀の小説における人物の類型的・カタログ的描写から、「理念型」(ある概念の純粋型で、実際には100%ぴたりと当てはまるものが現実には存在していなくとも良い)を考案したのではないか、というのが私の仮説です。ヴェーバーにおいては純粋型である理念型と実際の歴史上の諸事例を照らし合わして、その差を調べその差を説明するために理論を組み立てていく、というのが主要な方法論の一つです。(なお、昔「理想型」という訳がされたことがありますが、例えば「売春宿」の理念型も考えられ、必ずしもポジティブなものだけに限定されないため、「理念型」という訳に落ち着いています。元をたどればプラトンのイデアとも当然関係があります。)ヴェーバーが有名な「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」という論文の中で、それまではなかった「資本主義の精神」というものを体現する理念型としてベンジャミン・フランクリンを使います。しかし、そのフランクリンは実際のフランクリンの著作等をそのまま使ったのではなく、キュルンベルガーという作家が「アメリカにうんざりした男」という小説の中で「フラットキャラクター」として「時は金なり」といった功利的なことだけを唱える者として描写したフランクリンです。

この「フラットキャラクター」「ラウンドキャラクター」以外にも色々面白いことが書いてあるのですが、残念ながらフォースターが次々に引用する小説の内、私が読んだことがあるのは2割もないので、フォースターの言わんとすることが今一つ良く理解出来ない場合が多かったのは残念です。また、リズムの所でベートーヴェンの第5交響曲を小説との対比で例に出します。「ハワーズ・エンド」でも、この交響曲のコンサートの話が出てきました。フォースターのお気に入りだったのでしょう。

グスタフ・クリムト展(東京都美術館)

上野の東京都美術館で行われているクリムト展を観て来ました。良かったですが、クリムトの有名な作品がすべて網羅されている訳ではないようです。私にとってはグスタフ・クリムトとマックス・ヴェーバーは頭の中で不可分に結びついているんですが、今回クリムトがヴェーバーより2年先の1862年に生まれ、そして2年先の1918年に死んだことを知りました。つまり2人はほぼ同世代で生きた長さもほとんど同じです。この2人が私の記憶の中で結びつく理由はクリムトらの分離派が出した雑誌の名前の”Ver Sacrum”(聖なる春)によります。この「聖なる春」とは古代のイタリアのローマを含む諸族にあった習慣で、ある年の秋に大凶作に見舞われた場合とか戦争に負けて疲弊して存続の危機にあった場合、翌年の春にその年の3月と4月に生まれたばかりの新生児を神への捧げ物として選別し、その子達が一定の年齢になると共同体から追い出して未開の地に追いやり、そこで新天地開拓に従事させたという故事です。この風習は結果的にそれを行った種族の版図を拡大していくことに貢献します。クリムト達がこの故事を自分たちの雑誌の名前に用いた理由は、保守的な当時の画壇から分離して、新天地に追いやられた子達のように逆境に負けず新しい世界を切り開いていくのだという心意気によると思います。また分離派の最初の展示会が4月から5月と文字通り春に開催されたことも関係していると思います。

上野の東京都美術館で行われているクリムト展を観て来ました。良かったですが、クリムトの有名な作品がすべて網羅されている訳ではないようです。私にとってはグスタフ・クリムトとマックス・ヴェーバーは頭の中で不可分に結びついているんですが、今回クリムトがヴェーバーより2年先の1862年に生まれ、そして2年先の1918年に死んだことを知りました。つまり2人はほぼ同世代で生きた長さもほとんど同じです。この2人が私の記憶の中で結びつく理由はクリムトらの分離派が出した雑誌の名前の”Ver Sacrum”(聖なる春)によります。この「聖なる春」とは古代のイタリアのローマを含む諸族にあった習慣で、ある年の秋に大凶作に見舞われた場合とか戦争に負けて疲弊して存続の危機にあった場合、翌年の春にその年の3月と4月に生まれたばかりの新生児を神への捧げ物として選別し、その子達が一定の年齢になると共同体から追い出して未開の地に追いやり、そこで新天地開拓に従事させたという故事です。この風習は結果的にそれを行った種族の版図を拡大していくことに貢献します。クリムト達がこの故事を自分たちの雑誌の名前に用いた理由は、保守的な当時の画壇から分離して、新天地に追いやられた子達のように逆境に負けず新しい世界を切り開いていくのだという心意気によると思います。また分離派の最初の展示会が4月から5月と文字通り春に開催されたことも関係していると思います。

ヴェーバーは「経済と社会」の種族の社会学の所でこの「聖なる春」に言及します。(種族的共同社会関係 中村貞二訳

疑う余地のないことなのだが、なにかの理由から無事平穏に母なる共同社会を分離ないし移住して、よその土地に共同社会を起こしたという思い出’(「海外移民(コロニー)」、「聖なる春(ヴェール・サクルム)」、その他類似のこと)が生き続けているところには、一つのきわめて特殊な「種族的」共同感情(エトニッシュ・ゲマインシャフトゲフュール)がしばしば非常に強力に存在している。)大学での折原ゼミの「経済と社会」の訳読演習で、偶然私がこの部分の訳読の担当でした。その時、折原先生が珍しくこの語を誤訳していたのを、私がクリムトの雑誌名から正しい意味を突き止めることが出来た、という思い出です。当時折原先生には語学力を含めてその他学問全般でまったく敵いませんでしたが、そんな中で初めて小手一本くらいのポイントを上げることが出来たかな、ということで今でも良く覚えています。

絵については、クリムトも19世紀後半のジャポニズムの影響を強く受けていて、それを絵の中に採り入れようとしていたのは意外でした。後は分離派として旗揚げする前はかなり伝統的な画家という感じがしますが、分離派以後は不思議な境地を開いたのではないかと思います。後は本物の金とか宝石を使った壁画みたいなのがありましたが、宝石はともかく金を使うのは明らかに日本の技法を採り入れたんでしょうね。