今週の「エール」は「若鷲の歌」でしたけど、珍しくあまり脚色せず、ほぼ事実のままです。ただ短調の方を作曲したのは予科練の中ではなく、予科練に向かう列車の中ですが。

今週の「エール」は「若鷲の歌」でしたけど、珍しくあまり脚色せず、ほぼ事実のままです。ただ短調の方を作曲したのは予科練の中ではなく、予科練に向かう列車の中ですが。

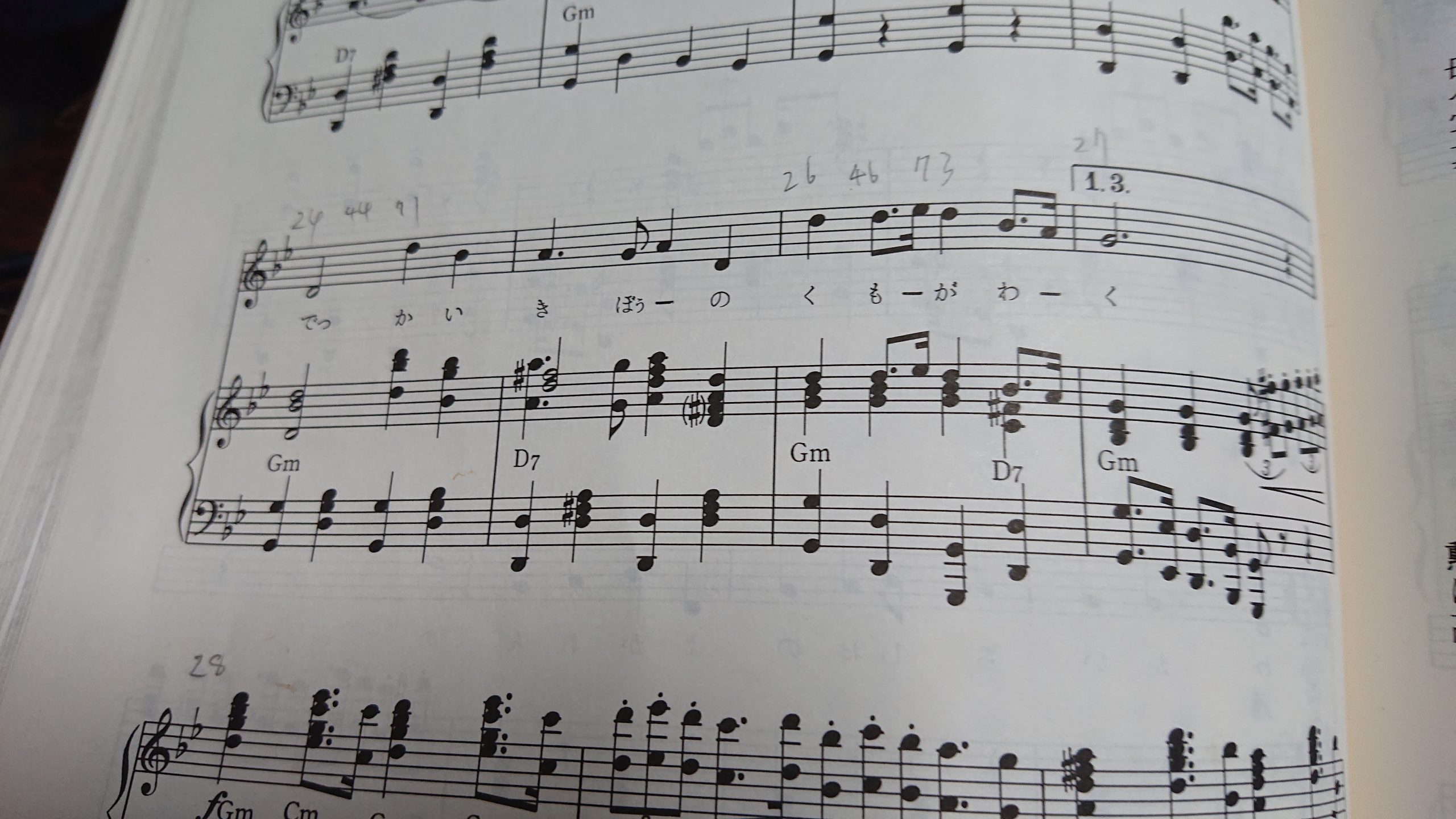

キーボードで弾いてみると、この曲はト短調で、古関にしては珍しく和音が単純で三和音、それもほとんどGmとD7で、後はCmが一カ所だけで、覚えやすさ、歌いやすさを重視している感じです。しかしその代わりにメロディーが凝ってて、ミ→ミの1オクターブのジャンプが三回出て来て、これが曲を盛り上げるのに貢献しています。

カテゴリー: Music

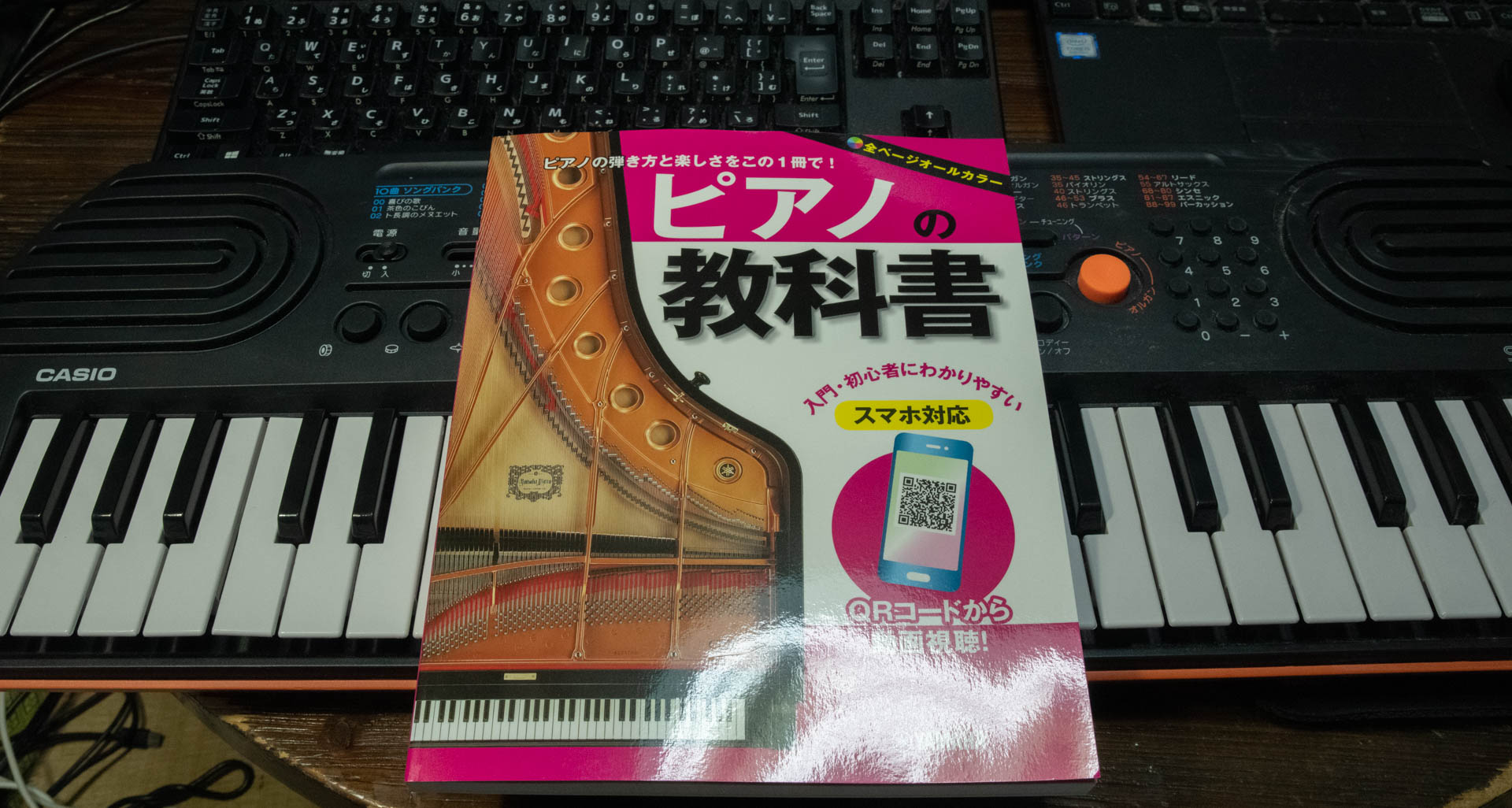

ピアノに再チャレンジ

最近、カシオトーンで古関メロディーを片手弾きして楽しんでいますが、この際、本格的な両手弾きでなくても、左手はコードくらいは出来るんじゃないかと思って、Amazonで一番易しそうな教本を買いました。高校生の時、モーツァルトのピアノソナタ15番ハ長調

最近、カシオトーンで古関メロディーを片手弾きして楽しんでいますが、この際、本格的な両手弾きでなくても、左手はコードくらいは出来るんじゃないかと思って、Amazonで一番易しそうな教本を買いました。高校生の時、モーツァルトのピアノソナタ15番ハ長調

https://www.youtube.com/watch?v=TbiGQCpC9W8

を何とか弾けないかやってみたことがありますが、右と左それぞれ単体では何とか弾けるのですが、両方合わせるとダメで挫折していました。年取って昔より根気が出来たのでまたチャレンジしてみます。

古関裕而の曲における印象的な下降音型

先日、NHKのヒストリアという番組で古関裕而が取上げられていました。その中で「露営の歌」が大ヒットした理由について、片山杜秀氏が「下降音型の部分が大衆に好まれた」みたいなことを行っていました。それは多分「勝って来るぞと」の「来るぞと」の部分だと思いますが、私はこの曲の特長としてはまずは前奏がいわゆる進軍ラッパのパロディー(長調→短調)とかの方が特長としては目立つと思います。それに何より、下降音型というなら、もっと他の古関の曲でより効果的に使われている例が沢山あります。

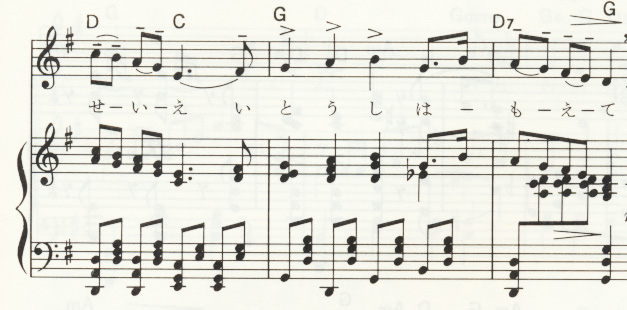

最初に挙げるべきは早稲田の応援歌の「紺碧の空」で「すーぐーりーしせーいえーいとーしはもーえーて」の所で2回強調音の後下降音型が続き、これが非常に印象的です。実際に、応援を受けた野球部の選手がこの部分で一番背中を押された感じがしたと言っています。この下降音型、音程を外さないように歌うのは結構大変で、実際に朝ドラのエールの早稲田の応援団はかなり音を外していました。(最初作曲した時に、現実の早稲田の応援団から「難しい」と言われたようですが、古関はこだわってそのままにしています。)

最初に挙げるべきは早稲田の応援歌の「紺碧の空」で「すーぐーりーしせーいえーいとーしはもーえーて」の所で2回強調音の後下降音型が続き、これが非常に印象的です。実際に、応援を受けた野球部の選手がこの部分で一番背中を押された感じがしたと言っています。この下降音型、音程を外さないように歌うのは結構大変で、実際に朝ドラのエールの早稲田の応援団はかなり音を外していました。(最初作曲した時に、現実の早稲田の応援団から「難しい」と言われたようですが、古関はこだわってそのままにしています。)

もう一つは、「高原列車は行くよ」で、サビの「高原列車はラララララ行くよ」のラララララの所が非常に印象的な下降音型です。バロックの音楽理論で音画(Tonmalerei)というのがあり、音で風景を活写する技法ですが、その一つで下降音型をカタバシスと言います。(ギリシア語で下降の意味)バッハの受難曲などで多用されていますが、古関のこの曲のここもまさしく列車が下りに入った感じを描写する見事なカタバシスの例だと思います。

もう一つは、「高原列車は行くよ」で、サビの「高原列車はラララララ行くよ」のラララララの所が非常に印象的な下降音型です。バロックの音楽理論で音画(Tonmalerei)というのがあり、音で風景を活写する技法ですが、その一つで下降音型をカタバシスと言います。(ギリシア語で下降の意味)バッハの受難曲などで多用されていますが、古関のこの曲のここもまさしく列車が下りに入った感じを描写する見事なカタバシスの例だと思います。

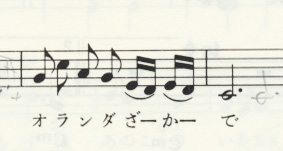

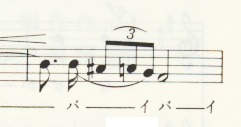

他にも、「ラバウル航空隊の歌」、「黒百合の歌」、「君いとしき人よ」、「雨のオランダ坂」、「フランチェスカの鐘」など、下降音型が上手く使われている古関の曲は沢山あります。「フランチェスカの鐘」の半音下降は「バーイバイ」の所ですが、歌詞の中に出て来る「面倒くさくて」というダルな感じを良く描写しています。そういった多くの例の中で「露営の歌」だけ特に下降音型が印象的に使われているとは私は思いません。

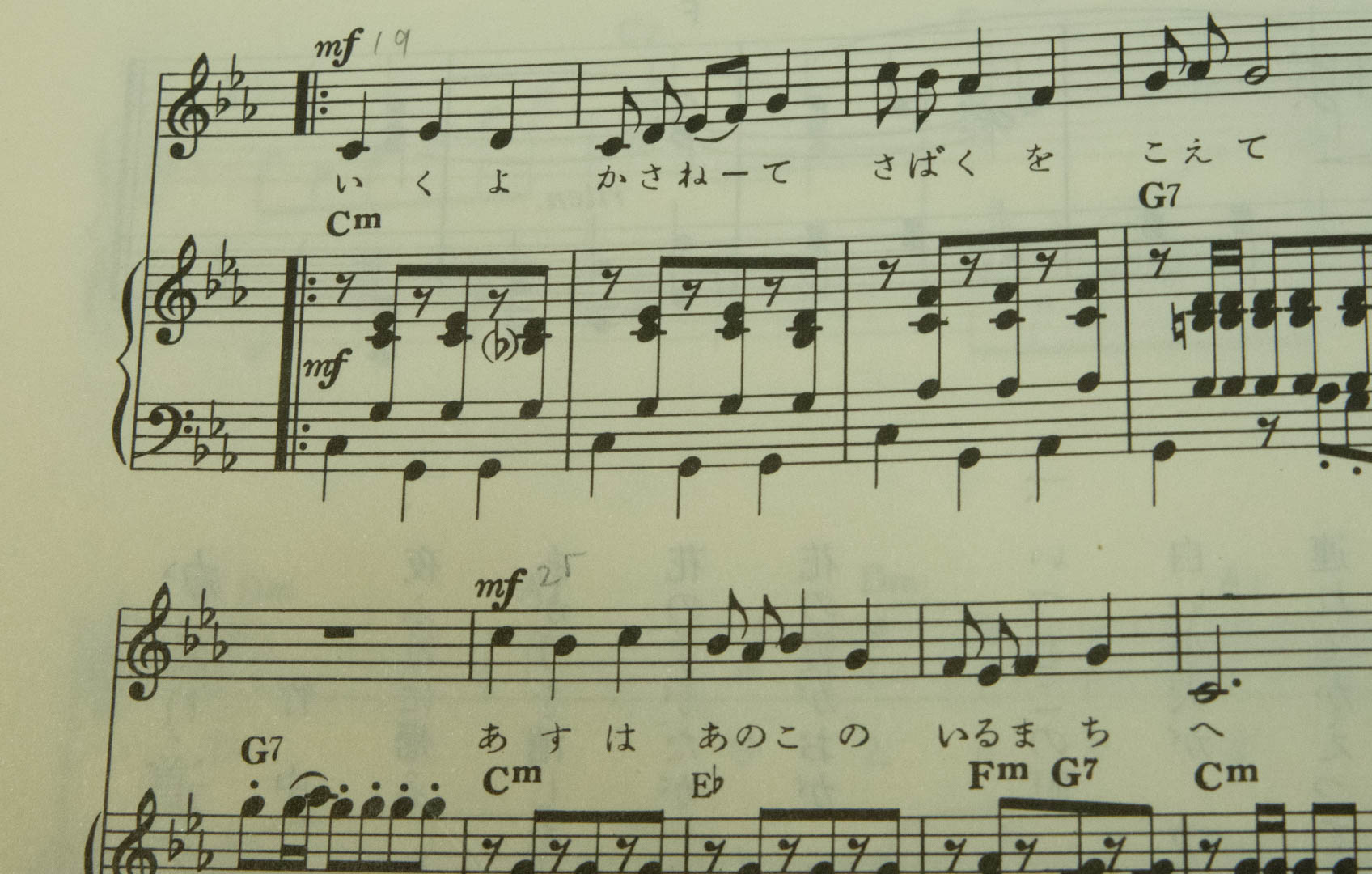

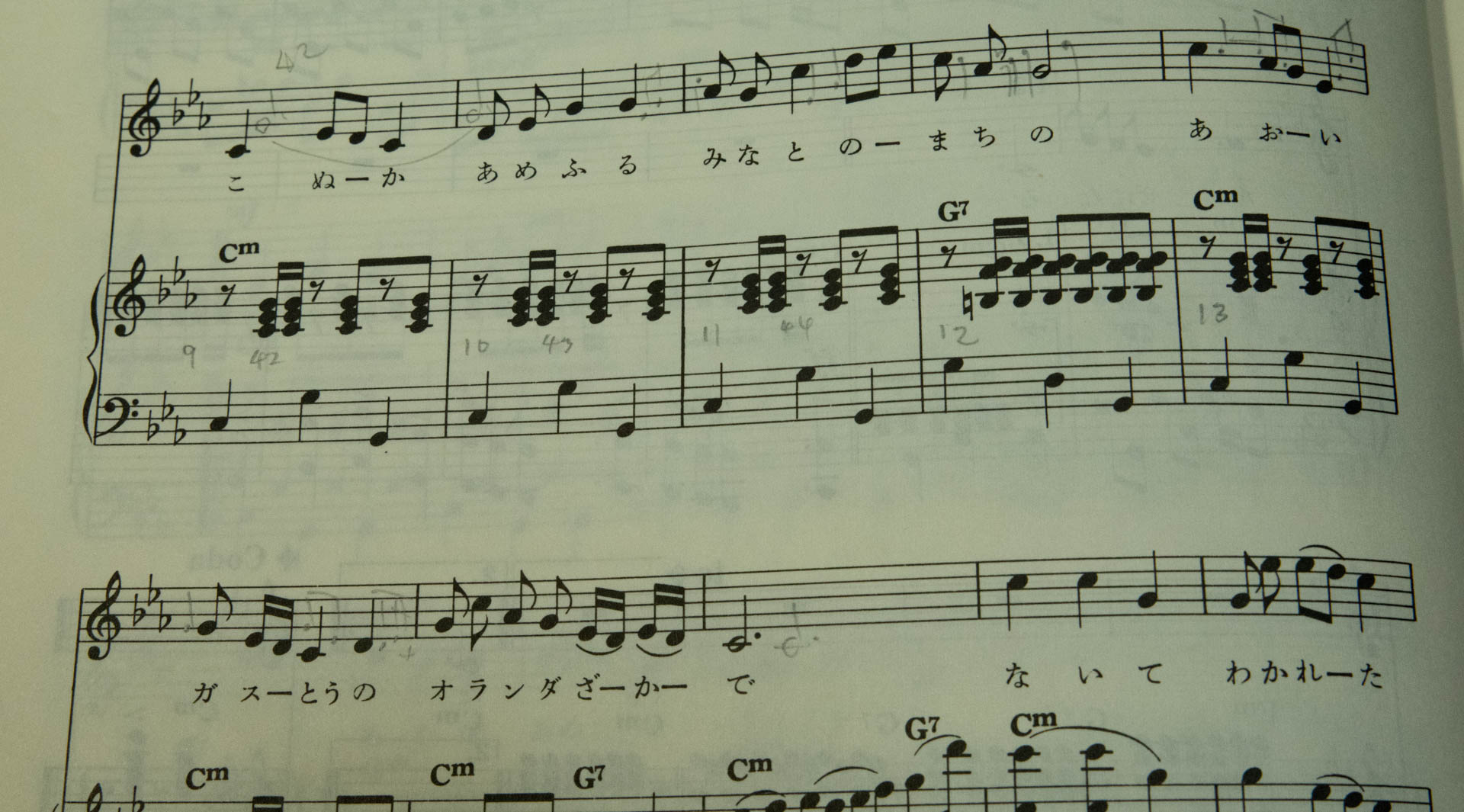

(以下、楽譜は「ラバウル航空隊の歌」、「黒百合の歌」、「君いとしき人よ」、「雨のオランダ坂」、「フランチェスカの鐘」の順です。)

「エール」の事実との違い(2)

NHKの朝ドラ「エール」、今週は「露営の歌」と「暁に祈る」が登場しました。「露営の歌」がたった1回で終わりという扱いにびっくり。まあフィクションでドラマですから、事実と違うというのを言っても野暮ですが、曲だけは本物を使っているんで、誤解してもらいたくないです。

NHKの朝ドラ「エール」、今週は「露営の歌」と「暁に祈る」が登場しました。「露営の歌」がたった1回で終わりという扱いにびっくり。まあフィクションでドラマですから、事実と違うというのを言っても野暮ですが、曲だけは本物を使っているんで、誤解してもらいたくないです。![]() ・「露営の歌」は、古関夫妻が奥さんの金子さんのお兄さんが満州で会社をやっていた関係で満州を旅行し、日露戦争の戦地の跡を回って実際の戦争の陰惨さを身をもって理解したことが背景にあります。

・「露営の歌」は、古関夫妻が奥さんの金子さんのお兄さんが満州で会社をやっていた関係で満州を旅行し、日露戦争の戦地の跡を回って実際の戦争の陰惨さを身をもって理解したことが背景にあります。

・そして「露営の歌」の作曲は自宅ではなく、その満州からの帰国の時にコロンビアから電報が入り急いで作曲して欲しいものがあるので、船で神戸まで行かず、門司で下りて汽車で戻って欲しいという要請がありました。そして汽車の中ですることもなく退屈していたら新聞に「露営の歌」が載っていて、それで汽車の中で短時間で作曲したもの。

・それでコロンビアに出社したら、作曲して欲しいというのが「露営の歌」で、「それならもう出来ています」と差し出し、コロンビアのディレクターがびっくりして「どうして分ったんですか」と聞いたら、「そこは作曲家の第六感ですよ」と古関はとぼけて答えています。

・エールだと短調に難色を示されていますが、実際はコロンビアのディレクターも短調がいいと思っていました。

・「露営の歌」の歌手は、佐藤久志のモデルである伊藤久男も入っていますが、実際は5人での斉唱で、当時のコロンビアの男性歌手陣の総動員(中野忠晴、松平晃、伊藤久男、霧島昇、佐々木章)でした。コロンビアもこの曲がおそらく出征兵士の見送りの時に皆で斉唱されるんだろうということを想定していたんだと思います。この5人の中では後にジャズ系の軽快な歌をボーイズグループで歌った中野忠晴が軍歌を歌っているのがちょっと面白いです。

・「暁に祈る」を依頼した軍人は、硫黄島の戦いで守備隊長として戦死した栗林忠道陸軍大将で、当時は陸軍省兵務局馬政課長でした。

・「暁に祈る」の作詞で、野村俊夫が何度もダメ出しされたのは事実で、7回書き直しています。そして最後のダメ出しの時に「あー、もう嫌だ」と叫んだ結果で、その「ああ」という冒頭の歌詞につながっています。

・そしてその冒頭の「ああ」の歌詞に、今度は作曲の古関裕而がどんな旋律を付けるか悩むことになりますが、たまたま家で奥さんの金子さんが詩吟をうなっていて「あーあー」とうなったのを「これだ!」と思って採用したという嘘みたいな話があります。

・エールでも出て来ましたが、軍馬の飼育を奨励するのが目的の映画の主題歌なのに、「馬」は3番で「あーあー傷ついたこの馬と飲まず食わずの日も3日」と出て来るだけです。

・後、「露営の歌」については、古関が中国に慰問に行った時の感動的なエピソードがあるんですが、これは多分これから出てくるんだと期待しましょう。このエピソードを使わないのであれば、その脚本家は失格です。

山本嘉次郎監督の「雷撃隊出動」

山本嘉次郎監督の「雷撃隊出動」を観ました。これも主題歌が古関裕而だからというのが観た理由の一つですが、その主題歌は後半残り1/3の所で兵隊達が野原で酒盛りするシーンで少し聞えるというだけであまり主題歌らしい扱いではありませんでした。ちなみにこの主題歌は戦後、別の歌詞が登山家達によって付けられ「穂高よさらば」という替え歌に生まれ変わっています。

山本嘉次郎監督の「雷撃隊出動」を観ました。これも主題歌が古関裕而だからというのが観た理由の一つですが、その主題歌は後半残り1/3の所で兵隊達が野原で酒盛りするシーンで少し聞えるというだけであまり主題歌らしい扱いではありませんでした。ちなみにこの主題歌は戦後、別の歌詞が登山家達によって付けられ「穂高よさらば」という替え歌に生まれ変わっています。

「ハワイ・マレー沖海戦」と同じ監督ですが、そちらが実話ベースで日本が勝つ話ですが、こちらは昭和19年11月製作、12月公開です。昭和19年8月には学童疎開が始まっており、大本営発表にもかかわらず敗色の濃さが国民にも実感されて来た頃です。そのためかこの映画もかなり暗く、南方の基地で、肝心の飛行機が来ず、それを待つ間がかなりの時間を占めています。そして後半残り1/3の所(酒盛りシーンと同じタイミング)でやっと戦闘機と艦攻機(天山と一式陸攻)が到着し、その時丁度発見された敵機動部隊(空母12隻)を基地と空母(瑞鶴)の両方から攻撃隊が発進して攻撃するという話です。基地からの攻撃は夜間雷撃になりましたが、そんなの可能だったのかと思いましたが、天山にはレーダーが装備されていて実際に夜間雷撃はあったようです。空母からの発艦シーンは、真珠湾攻撃に参加した空母6隻の内で最後まで残った瑞鶴で撮影されています。しかしこの映画が封切られた時は、レイテ湾攻撃に参加した瑞鶴は敵の攻撃で沈没し、既に存在していない艦でした。結局の所は、「一人で10人倒せばアメリカに勝てる」というやけくそ気味の思想で、攻撃隊はそれぞれ魚雷を命中させますが、被弾した後敵空母に自爆攻撃して果てる、という気持ちの良くないラストになっています。

古関メロディー:「三日月娘」と「雨のオランダ坂」は兄弟曲?

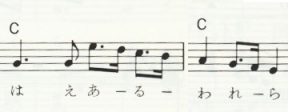

古関メロディーでまた一つ面白いことを発見。どちらも昭和22年の曲で「三日月娘」と「雨のオランダ坂」というのがあって、どちらもそれなりにヒットした名曲なのですが、何故かこの2つのどちらかを歌っていると、いつの間にかもう1つの方になっているということが良くあります。「あーの娘可愛いや 三日月娘」の後に「オランダ坂の雨の日よ雨の日よ」がまったく問題なくつながってしまいます。何故かと思って楽譜を見たら、

古関メロディーでまた一つ面白いことを発見。どちらも昭和22年の曲で「三日月娘」と「雨のオランダ坂」というのがあって、どちらもそれなりにヒットした名曲なのですが、何故かこの2つのどちらかを歌っていると、いつの間にかもう1つの方になっているということが良くあります。「あーの娘可愛いや 三日月娘」の後に「オランダ坂の雨の日よ雨の日よ」がまったく問題なくつながってしまいます。何故かと思って楽譜を見たら、

(1)調性がハ短調で同じ。

(2)拍子も3/4で同じ。

(3)速度記号もModerateで同じ。

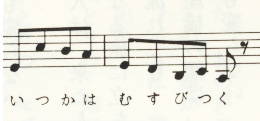

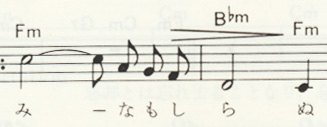

(4)冒頭のメロディーもほとんど同じ。(楽譜参照)

で、これでごちゃごちゃになるのは当たり前です。

問題はこれがたまたまそうなっただけなのか、あるいは古関が手抜きで一方の曲をベースにもう一方を作ったのか。まあ古関は天才ですから作った曲を片っ端から忘れているという説もありますので、たまたまが正解なのかもしれませんが。

なお「雨のオランダ坂」は間奏部に、プッチーニの蝶々夫人の「ハミングコーラス」が引用されています。

P.S.

古関裕而記念館の目録でこの2曲の時期を調べたら、「雨のオランダ坂」が昭和22年1月、「三日月娘」が昭和22年2月でほぼ同じ時期でした。ということはやはり知ってて転用したんでしょうね。

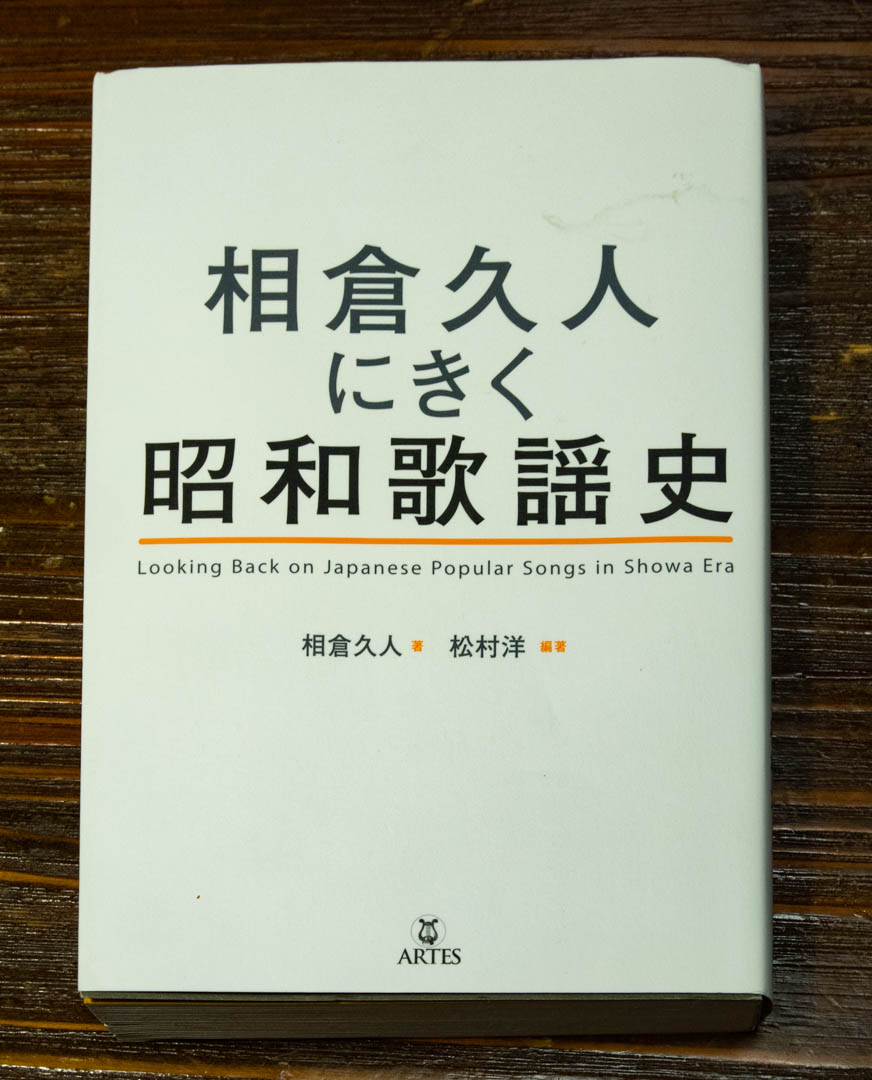

相倉久人著、松村洋編著の「相倉久人にきく昭和歌謡史」

相倉久人著、松村洋編著の「相倉久人にきく昭和歌謡史」を読了。といっても読了したのはかなり前で、ここの所ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の翻訳に時間を取られて紹介する暇がありませんでした。

相倉久人著、松村洋編著の「相倉久人にきく昭和歌謡史」を読了。といっても読了したのはかなり前で、ここの所ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の翻訳に時間を取られて紹介する暇がありませんでした。

相倉久人さんは昭和6年生まれの昭和一桁なんで、戦前の音楽もよくご存知です。例によって古関裕而がきっかけになって古い昭和の音楽にはまり、青春歌年鑑というシリーズで昭和3年から私が生まれた1960年代初めまでを全部揃えてしまいました。

この本で良かったのはやはり戦前の所で、古関裕而の軍事歌謡も含めて当時どのように受け止められていたのか経験者の話が聴けたのは良かったです。またエノケンの歌の才能についてこの本で教えられてCDを買いました。それから戦後になって、美空ひばり、坂本九、クレージーキャッツくらいまでは楽しめました。山口百恵以降はもう同時代なんでそんなに新しい発見はないですが、ちあきなおみの「夜へ急ぐ人」のような隠れた名曲を教えてもらったのが良かったです。ずっとCDを色々聴きながら読んでいましたが、つくづく思うのが昔の歌手の歌の上手さ。昔はほとんどの歌手が音大か音楽専門学校で歌を学んだ人ばかりでした。それが1960年代にフォークソングが出てきて素人ばかりになりました。もちろん素人には素人の良さもありますが、私はやはりちあきなおみや弘田三枝子のような上手い歌手が好みです。

カシオの44鍵キーボードをゲット

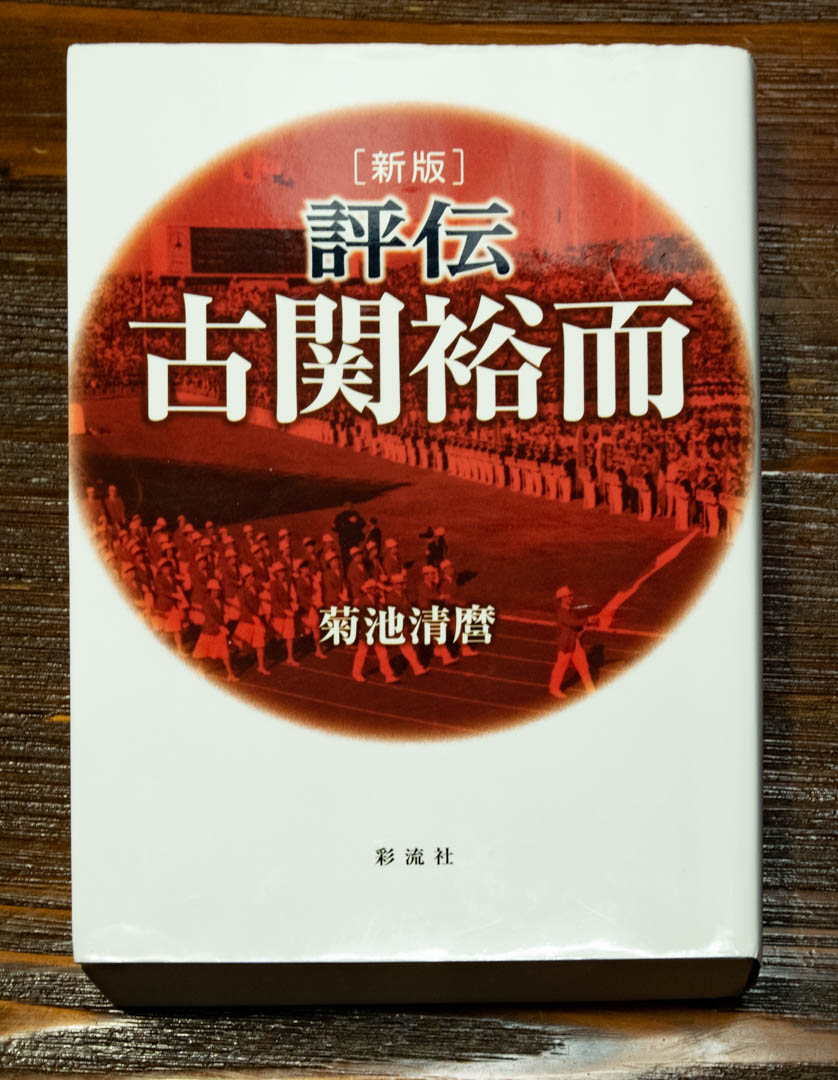

菊地清麿の「評伝 古関裕而」

菊地清麿の「評伝 古関裕而」を読了。自伝とムック本を除いて、古関裕而に関する本はこれが5冊目です。これまで読んできた本で最大の不満点であった「古関裕而の音楽そのものへの分析がほとんどない」という点に関しては、この本はかなりの情報量を持っています。筆者は元々明治大学で古賀政男以来の伝統を持つマンドリンクラブにいた人のようで、昭和流行歌謡史が専門のようです。それはいいのですが、そういう長所を言う前にこの本の校正レベルの低さに辟易しました。ほとんど数ページに一箇所ぐらいの割合で校正ミスを発見します。また、とても信じられないような内容を書いている箇所も多数あり、例えば古関が奥さんの金子さんのために作曲したオペラ3作について「どの作品をとっても豊かな音楽性に溢れ、出演者の力量を十分に活かした作品だった」(P.233)と書いていますが、この人はそういうことを一体どうやって確認したのでしょうか。と言うのもこの3作のオペラについては録音テープがあったらしいのですが、アメリカに送られて行方不明と聞いており、これまでレコードもCDも出ておらず、おそらく放送もされていません。また1960年生まれということなので実演を聴いたということもあり得ません。つまりは聴いても(観ても)いない音楽で適当なことを書く人なのだということです。また、古賀政男がコロンビアから首にされたと書いている所もありますが、実際はテイチクに好条件で引き抜かれたのであって、コロンビアは古賀を訴えています。首にした者を訴える筈がありません。という具合で、ともかく色んな情報があるのはいいのですが、かなりの部分が記憶にだけ頼って書き飛ばしている感じで、一つ一つ他の資料で確認しないととてもそのまま信じる気にはなりません。筆者は大学で講師として教えているそうですが、その割りには日本語も変な箇所が沢山あります。ともかく残念な本でした。

菊地清麿の「評伝 古関裕而」を読了。自伝とムック本を除いて、古関裕而に関する本はこれが5冊目です。これまで読んできた本で最大の不満点であった「古関裕而の音楽そのものへの分析がほとんどない」という点に関しては、この本はかなりの情報量を持っています。筆者は元々明治大学で古賀政男以来の伝統を持つマンドリンクラブにいた人のようで、昭和流行歌謡史が専門のようです。それはいいのですが、そういう長所を言う前にこの本の校正レベルの低さに辟易しました。ほとんど数ページに一箇所ぐらいの割合で校正ミスを発見します。また、とても信じられないような内容を書いている箇所も多数あり、例えば古関が奥さんの金子さんのために作曲したオペラ3作について「どの作品をとっても豊かな音楽性に溢れ、出演者の力量を十分に活かした作品だった」(P.233)と書いていますが、この人はそういうことを一体どうやって確認したのでしょうか。と言うのもこの3作のオペラについては録音テープがあったらしいのですが、アメリカに送られて行方不明と聞いており、これまでレコードもCDも出ておらず、おそらく放送もされていません。また1960年生まれということなので実演を聴いたということもあり得ません。つまりは聴いても(観ても)いない音楽で適当なことを書く人なのだということです。また、古賀政男がコロンビアから首にされたと書いている所もありますが、実際はテイチクに好条件で引き抜かれたのであって、コロンビアは古賀を訴えています。首にした者を訴える筈がありません。という具合で、ともかく色んな情報があるのはいいのですが、かなりの部分が記憶にだけ頼って書き飛ばしている感じで、一つ一つ他の資料で確認しないととてもそのまま信じる気にはなりません。筆者は大学で講師として教えているそうですが、その割りには日本語も変な箇所が沢山あります。ともかく残念な本でした。

古関裕而の「船頭可愛や」の楽譜と実際の歌の違い

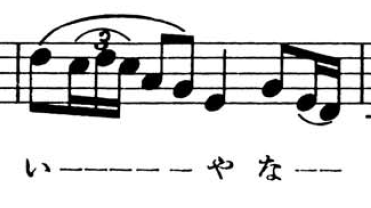

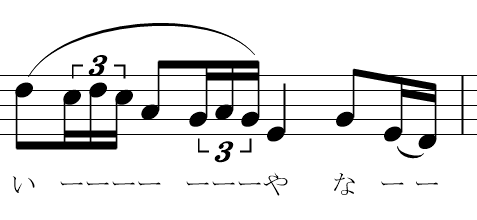

古関裕而の「船頭可愛や」ですが、楽譜を持っていますが、どうも元の楽譜(上)と、実際に歌われているのが、いわゆるビブラートを除いても明らかに楽譜とは違いサビの所(「ええええー せんどーかーわーいーーーや」の「いーーーや」の所)に(弱めの)三連符がもう一つ追加されているような歌い方が多いようです。(下の楽譜)ただ、聴き方によっては楽譜の改変というより歌い手のアレンジの範囲内という気もしないではないですが。いわゆる日本的なコブシという意味で。確かその辺りは歌手の裁量の範囲で、作曲家の方で楽譜に書くことはしないのですが、古賀政男だけコブシまできちんと楽譜にしていたと聞いたことがあります。

古関裕而の「船頭可愛や」ですが、楽譜を持っていますが、どうも元の楽譜(上)と、実際に歌われているのが、いわゆるビブラートを除いても明らかに楽譜とは違いサビの所(「ええええー せんどーかーわーいーーーや」の「いーーーや」の所)に(弱めの)三連符がもう一つ追加されているような歌い方が多いようです。(下の楽譜)ただ、聴き方によっては楽譜の改変というより歌い手のアレンジの範囲内という気もしないではないですが。いわゆる日本的なコブシという意味で。確かその辺りは歌手の裁量の範囲で、作曲家の方で楽譜に書くことはしないのですが、古賀政男だけコブシまできちんと楽譜にしていたと聞いたことがあります。