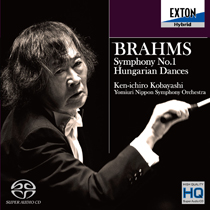

ブラームスの1番 は、ここで紹介したように、220種類以上持っていますが、割と最近、e-onkyoというハイレゾの配信サイトからダウンロードした、小林研一郎指揮読売日本交響楽団の演奏が、かなりの高水準です。元々コバケンさんは熱く情熱的な指揮ぶりで有名な人だと思いますが、この演奏ではその情熱を過度に前に出さず抑えながら、ぎりぎりのバランスを取った緊張感を保った濃いアンサンブルで演奏が進んでいきます。読売日本交響楽団も本当にうまいです。最近の日本のオケは私の学生時代に比べると本当に水準が高くなりました。録音も素晴らしいです。

は、ここで紹介したように、220種類以上持っていますが、割と最近、e-onkyoというハイレゾの配信サイトからダウンロードした、小林研一郎指揮読売日本交響楽団の演奏が、かなりの高水準です。元々コバケンさんは熱く情熱的な指揮ぶりで有名な人だと思いますが、この演奏ではその情熱を過度に前に出さず抑えながら、ぎりぎりのバランスを取った緊張感を保った濃いアンサンブルで演奏が進んでいきます。読売日本交響楽団も本当にうまいです。最近の日本のオケは私の学生時代に比べると本当に水準が高くなりました。録音も素晴らしいです。

カテゴリー: Music

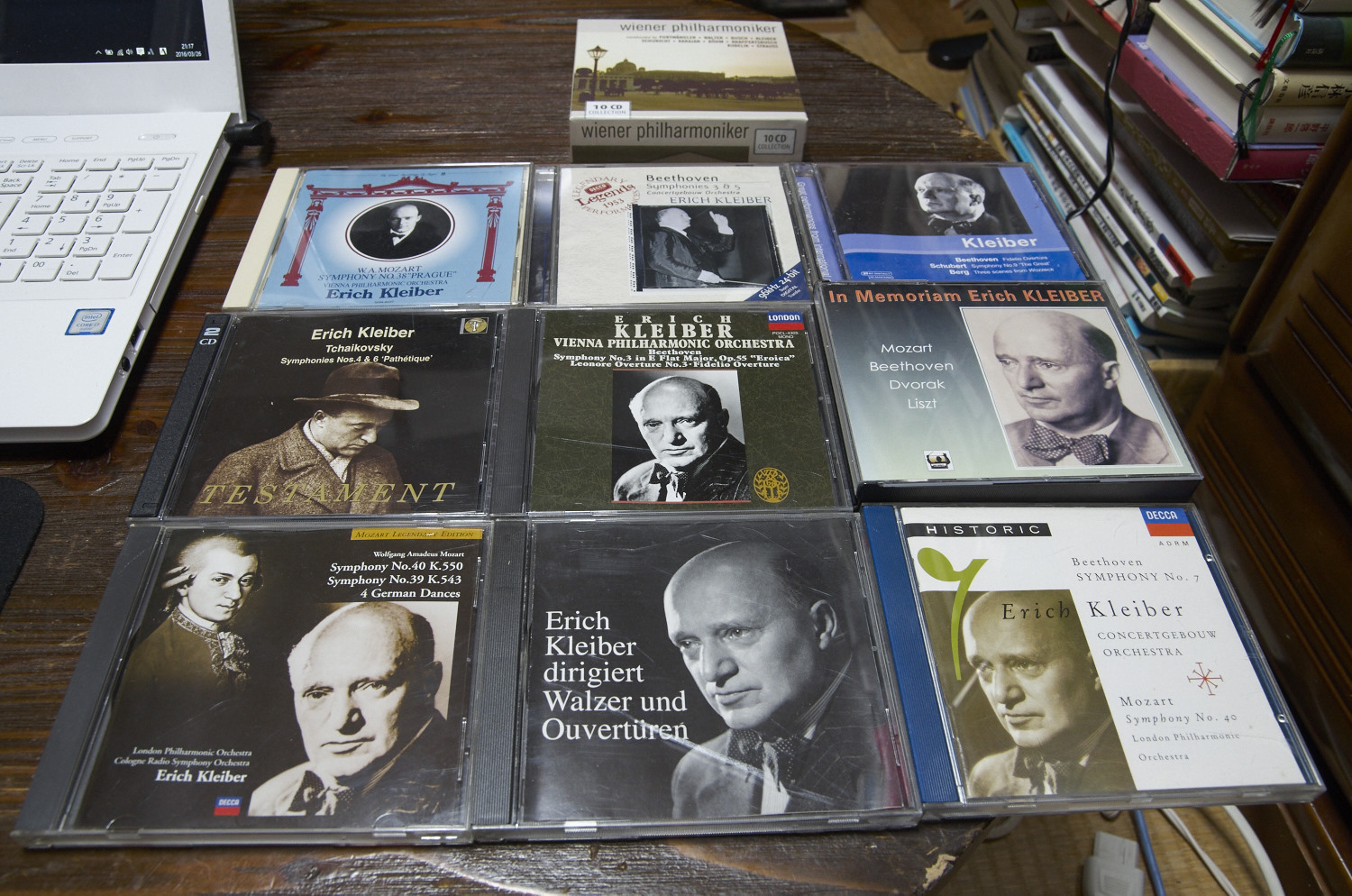

エーリヒ・クライバー

クラシック音楽を聴く楽しみというのは、天才達が残した芸を味わうことなんじゃないかと思います。指揮者でいえば、数ある天才指揮者の中でも、私が好きなのはエーリヒ・クライバー。一般的にはカルロス・クライバーの親父さんとして知られています。息子もご承知の通り天才ですが、親父さんもそれに負けないくらいの天才だったと思います。それは、誰他ならないカルロス・クライバーが一番よく知っていたように思います。カルロスのレパートリーはかなりの部分、親父さんのレパートリーにかぶっています。エーリヒの偉大なところは、オーケストラを自由自在に操る能力、そしてオーケストラを歌わせる能力だと思います。エーリヒは録音嫌いだったようで、残された録音は多くありません。そんな中で、私が一枚挙げるなら、ケルン放送交響楽団とのシューベルトの「ザ・グレート」です。

ブラームス交響曲第1番ハ短調

ブラームス交響曲第1番ハ短調のCD・レコードを全部で220種類以上持っています。写真はまだコレクション途上のもので、165種類くらいです。おそらく日本のどこのCDショップ(中古盤屋も含めて)でも、これだけ揃えている所はないと思います。

学生時代からクラシック音楽を聴いていますが、学生の頃はブラームスの交響曲といえば、4番が好きで、1番は鈍重な感じがして好きではありませんでした。ところが、社会人になって、バーンスタイン指揮ニューヨークフィルのブラームス1番を聴いてから、この曲が大好きになりました。2009年になって、突然カタログ征服に目覚め、コレクションを始めました。

220種類持っている中で、お勧め盤は多々ありますが、いくつか紹介してみます。 “ブラームス交響曲第1番ハ短調” の続きを読む

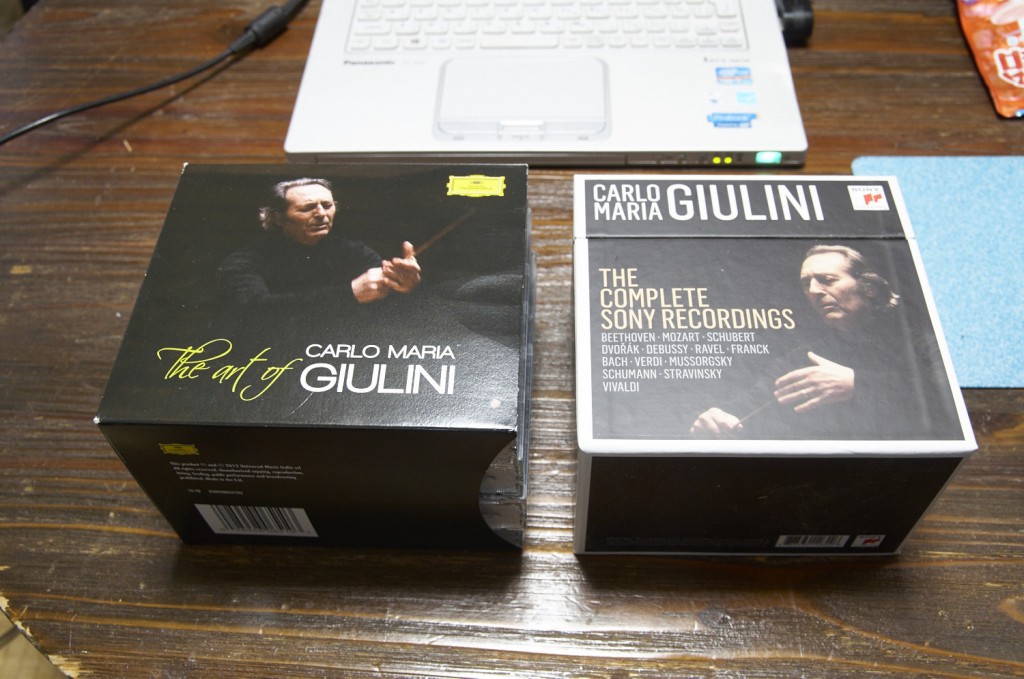

カルロ・マリア・ジュリーニ

石井不二雄先生

2009年5月のレコード芸術(クラッシック音楽の雑誌)は1970年代特集です。

その特集で、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウの70年代の精力的な活動について、ドイツリート研究家の喜多尾道冬氏が書いていますが、その中に石井不二雄先生の話が出てきました。(よほどドイツリートを聴いている人でなければ、石井不二雄、誰それ?って感じでしょうが。日本で最大のシューベルト研究家、ドイツリートの研究家です。)

お二人は友人関係だったようです。

それによれば、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウのシューベルト歌曲全集が発売された時に、その膨大な数のリートの対訳を石井不二雄先生がわずか一ヶ月で仕上げられたのだとか。

石井不二雄先生から、大学の時にドイツリートの講義を約10ヶ月受けることができました。その講義の直後、先生は入院され、わずか数ヶ月で急逝されました。

思えば、石井不二雄先生が亡くなられたのは46歳の時で、既に私はその歳を過ぎてしまいました。私のライフワークのシューベルト「冬の旅」のレビューは、いつか先生のためにも仕上げたいと思っていて、まだ果たせていません。(現在所有している「冬の旅」のレコード・CD・テープは60種類以上です。)

大学で、ドイツリートを石井先生に習い、J・S・バッハについて、杉山好先生に教わり、そして音楽史を戸口幸策先生に習い、と今考えれば何と贅沢な環境だったんでしょう。石井先生のドイツリートの講義の隣の教室では、高辻先生(ワーグナーの対訳で有名)がブルックナーの講義をしていました。

なお、石井不二雄先生はヤナーチェクの専門家でもあり、ヤナーチェクを日本に紹介するのに功績がありました。マッケラス指揮の「利口な女狐の物語」の日本語対訳は石井不二雄先生によるものでした。

ヤナーチェクのイェヌーファ

ちょっと間が空きましたが、3月5日に、新国立劇場でヤナーチェクのオペラ「イェヌーファ」を観てきました。1年以上前から待ちに待った公演でした。素晴らしい公演でした。特に良かったのが、指揮のトマーシュ・ハヌスと東京交響楽団の演奏でした。ハヌスはヤナーチェクの専門家らしく、緩急自在でヤナーチェクの音楽の魅力を十分に味合わせてくれました。

歌手では、ラツァを演じたヴィル・ハルトマンが出色の出来。タイトルロールのイェヌーファを演じたミヒャエラ・カウネも悪くなかったです。反面、一番大事な役である義母コステルニチカを演じたジェニファー・ラーモアは、重みがもう少し欲しかったです。演技は非常にうまかったですが。

このオペラは、義母がイェヌーファの産んだ不義の子を冬の凍った河に沈めて殺してしまうという陰惨な話なのですが、イェヌーファとラツァの結婚式でそのことが明らかになり、結婚式に来た人が皆去ってしまう中、ラツァはイェヌーファを支え、一緒に生きていくことを誓う、という希望が持てるラストになっており、このラストが音楽ともあいまって非常に感動的でした。ヤナーチェクのオペラも色々バラエティに富んでいますが、私はこのイェヌーファが最高傑作だと思います。