古関裕而の曲集めから、戦前の流行歌にちょってはまっていて、その中で発見したのが轟由紀子の「お使いは自転車に乗って」で、昭和18年2月の戦争の真っ最中とはとても思えない明るい曲です。

古関裕而の曲集めから、戦前の流行歌にちょってはまっていて、その中で発見したのが轟由紀子の「お使いは自転車に乗って」で、昭和18年2月の戦争の真っ最中とはとても思えない明るい曲です。

https://www.youtube.com/watch?v=cPTwt3qKXYE

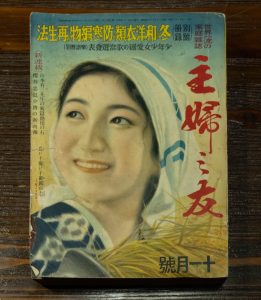

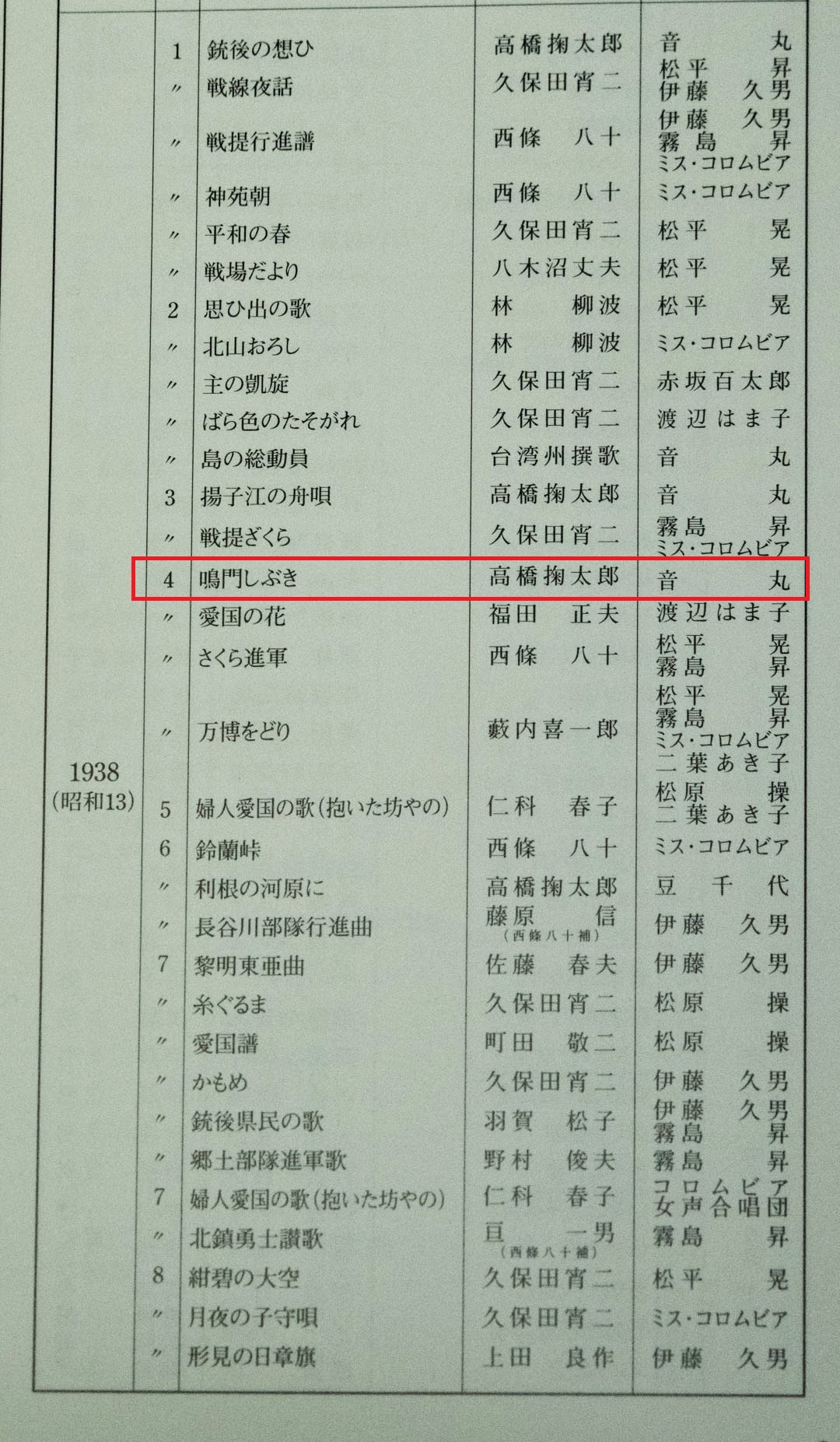

この曲は「ハナ子さん」というミュージカル(!)映画(当時は敵性語禁止で、「歌合戦映画」とされています)の主題歌です。元は杉浦幸雄の「銃後のハナ子さん」という漫画を映画化したものみたいです。それでそれが載っている「主婦の友」昭和13年11月号を取り寄せてみました。元々この漫画の主人公の「ハナ子さん」のモデルが轟由紀子なんだそうで、それを映画化したものにその本人が出演しているということになっています。漫画としては四コマではありませんが、戦後の「サザエさん」をちょっと彷彿させるほのぼの系です。但し主人公は独身です。(恋人はいます。)映画の方はその恋人が出征するのをオカメのお面で泣き顔を隠して明るく見送るといったもののようです。ちなみに上記の「お使いは自転車に乗って」の作詞は、上山雅輔であの金子みすゞの実弟です。

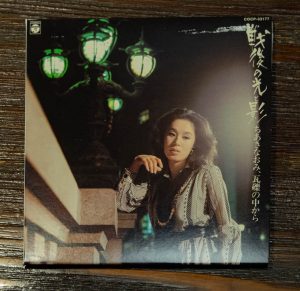

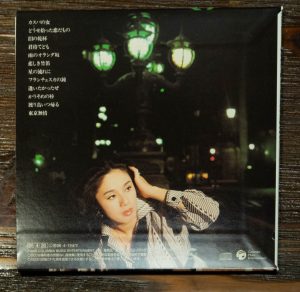

ちあきなおみのCD「戦後の光と影 ちあきなおみ、瓦礫の中から」を聴きました。まずは何といっても古関メロディーが2曲入っているのが嬉しいです。「雨のオランダ坂」と「フランチェスカの鐘」です。オリジナルよりちあきなおみの方がはるかにいいとは言いませんが、どちらもちゃんと自分の曲にしています。「カスバの女」は不思議な曲で、「ここは地の果てアルジェリア」という歌詞が出てきますが、アルジェリアの人からすれば地の果ては日本の方かと。これを作詞した人はアルジェリアに行ったことがなく単に映画の「望郷」のイメージだけで作詞したみたいです。また「星の流れに」は、「こーんなー女にー誰がしたー」で有名な曲ですが、元々は戦後新聞に、元従軍看護婦で戦後日本に戻ったら実家は焼けていて家族は行方不明で、やむを得ず夜の女をやっている女性の手記が載り、それを読んだ作詞家の清水みのるが義憤に駆られて作った曲です。最初は淡谷のり子が歌う筈でしたが、淡谷が「パンパンの歌は歌えない」と断って、菊地章子が歌ったものです。(最初この話を読んだ時、淡谷のり子って何て嫌な女、と思いましたが、淡谷は音楽学校時代貧乏で、画家のヌードモデルをやっていた経験があり、そういう過去でこの歌を歌うと勘違いされかねない、とか思ったのではないかと思います。)ちあきなおみは、本当に情感を込めて熱唱しています。ともかく安直に「リンゴの唄」とか「青い山脈」などを入れない選曲が渋いです。

ちあきなおみのCD「戦後の光と影 ちあきなおみ、瓦礫の中から」を聴きました。まずは何といっても古関メロディーが2曲入っているのが嬉しいです。「雨のオランダ坂」と「フランチェスカの鐘」です。オリジナルよりちあきなおみの方がはるかにいいとは言いませんが、どちらもちゃんと自分の曲にしています。「カスバの女」は不思議な曲で、「ここは地の果てアルジェリア」という歌詞が出てきますが、アルジェリアの人からすれば地の果ては日本の方かと。これを作詞した人はアルジェリアに行ったことがなく単に映画の「望郷」のイメージだけで作詞したみたいです。また「星の流れに」は、「こーんなー女にー誰がしたー」で有名な曲ですが、元々は戦後新聞に、元従軍看護婦で戦後日本に戻ったら実家は焼けていて家族は行方不明で、やむを得ず夜の女をやっている女性の手記が載り、それを読んだ作詞家の清水みのるが義憤に駆られて作った曲です。最初は淡谷のり子が歌う筈でしたが、淡谷が「パンパンの歌は歌えない」と断って、菊地章子が歌ったものです。(最初この話を読んだ時、淡谷のり子って何て嫌な女、と思いましたが、淡谷は音楽学校時代貧乏で、画家のヌードモデルをやっていた経験があり、そういう過去でこの歌を歌うと勘違いされかねない、とか思ったのではないかと思います。)ちあきなおみは、本当に情感を込めて熱唱しています。ともかく安直に「リンゴの唄」とか「青い山脈」などを入れない選曲が渋いです。

ちあきなおみについては、数ヶ月前にベスト盤CDを買いましたが、それにさらに2枚(正確には3枚)追加。相倉久人という人の昭和歌謡史みたいな本の中に、ちあきなおみの「黄昏のビギン」と「夜へ急ぐ人」がすごい、とあったので買ってみたもの。確かにその2曲もいいですが、2枚組の大全集は

ちあきなおみについては、数ヶ月前にベスト盤CDを買いましたが、それにさらに2枚(正確には3枚)追加。相倉久人という人の昭和歌謡史みたいな本の中に、ちあきなおみの「黄昏のビギン」と「夜へ急ぐ人」がすごい、とあったので買ってみたもの。確かにその2曲もいいですが、2枚組の大全集は

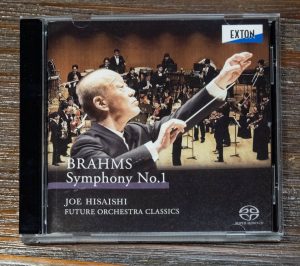

久石譲指揮、フューチャー・オーケストラ・クラシックスのブラームスの交響曲第1番を聴きました。この指揮者が好きだから買ったのではなく、ブラ1に関しては220種類くらい聴いて来たので、一応チェックしておこう、ぐらいの気持ちです。この人の演奏の傾向はベートーヴェン交響曲全集で既に分っていますが、その予想通りの演奏でした。しかし冒頭のセカセカしたスピードはその220種類の中でも一番でしょうね。ブラームスが10数年かけてようやく完成させた最初の交響曲で、彼らしくきわめて無骨に不器用に始まる出だしを、このような速度でやらないで欲しいと思うのは私だけでしょうか。まあ緊張感があって引き締まった演奏で、悪くはないですが、ベートーヴェンの時もそうでしたが、二度聴きたいとは思わない演奏なのですね。大体クラシックスのCDを買う人はほとんどがリピーターで、初心者って少ないと思います。そういう人は大体ブラ1なんて聞き飽きる程聴いている訳で(私の場合は極端ですが)、そういう人にアピールするには何か斬新さが無いといけないという理屈は分りますが、それは本質的な良さとはまた別の話です。

久石譲指揮、フューチャー・オーケストラ・クラシックスのブラームスの交響曲第1番を聴きました。この指揮者が好きだから買ったのではなく、ブラ1に関しては220種類くらい聴いて来たので、一応チェックしておこう、ぐらいの気持ちです。この人の演奏の傾向はベートーヴェン交響曲全集で既に分っていますが、その予想通りの演奏でした。しかし冒頭のセカセカしたスピードはその220種類の中でも一番でしょうね。ブラームスが10数年かけてようやく完成させた最初の交響曲で、彼らしくきわめて無骨に不器用に始まる出だしを、このような速度でやらないで欲しいと思うのは私だけでしょうか。まあ緊張感があって引き締まった演奏で、悪くはないですが、ベートーヴェンの時もそうでしたが、二度聴きたいとは思わない演奏なのですね。大体クラシックスのCDを買う人はほとんどがリピーターで、初心者って少ないと思います。そういう人は大体ブラ1なんて聞き飽きる程聴いている訳で(私の場合は極端ですが)、そういう人にアピールするには何か斬新さが無いといけないという理屈は分りますが、それは本質的な良さとはまた別の話です。 宇宙家族ロビンソンの”Space Beauty”を観ました。珍しくジュディが中心の話で、そうなるとジュディが美人というだけの話になり、ジュディがエイリアンが主催する宇宙の美人コンテストに参加させられるという話です。しかしジュディがサインした書類には、もし優勝したら主催者の星に行って主催者(ほとんど悪魔)と一緒に永遠に暮さないといけない、と書いてありました。美人コンテストの司会者とそのアシスタントはいずれも前に出てきたキャラの再登場。ロボットが女装(?)して女性ロボットとしてコンテストに参加するのがちょっと笑えます。どうもこの時代の美人は「美しいけれでも頭がちょっと…」といった感じで描写されている場合が多いように思います。演じているマルタ・クリスティンは存命で75歳くらいですね。何ていったって、モーリーンお母さんのジューン・ロックハートがまだ95歳でご存命ですから。

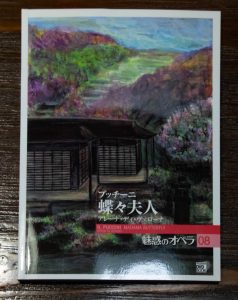

宇宙家族ロビンソンの”Space Beauty”を観ました。珍しくジュディが中心の話で、そうなるとジュディが美人というだけの話になり、ジュディがエイリアンが主催する宇宙の美人コンテストに参加させられるという話です。しかしジュディがサインした書類には、もし優勝したら主催者の星に行って主催者(ほとんど悪魔)と一緒に永遠に暮さないといけない、と書いてありました。美人コンテストの司会者とそのアシスタントはいずれも前に出てきたキャラの再登場。ロボットが女装(?)して女性ロボットとしてコンテストに参加するのがちょっと笑えます。どうもこの時代の美人は「美しいけれでも頭がちょっと…」といった感じで描写されている場合が多いように思います。演じているマルタ・クリスティンは存命で75歳くらいですね。何ていったって、モーリーンお母さんのジューン・ロックハートがまだ95歳でご存命ですから。 古関裕而が自伝で渡辺はま子が歌った「雨のオランダ坂」の間奏に、プッチーニの「蝶々夫人」の有名なハミングコーラスを引用したことを書いていますが、同じ渡辺はま子で昭和14年に「長崎のお蝶さん」という曲があり、その間奏は同じく「蝶々夫人」の超有名アリア「ある晴れた日に」そのまま。いくらなんでもプッチーニの著作権はこの頃は切れていない筈ですが(プッチーニが亡くなったのは1924年)、レコード上にはプッチーニの名前は無し。この頃は著作権は緩かったんでしょうね…

古関裕而が自伝で渡辺はま子が歌った「雨のオランダ坂」の間奏に、プッチーニの「蝶々夫人」の有名なハミングコーラスを引用したことを書いていますが、同じ渡辺はま子で昭和14年に「長崎のお蝶さん」という曲があり、その間奏は同じく「蝶々夫人」の超有名アリア「ある晴れた日に」そのまま。いくらなんでもプッチーニの著作権はこの頃は切れていない筈ですが(プッチーニが亡くなったのは1924年)、レコード上にはプッチーニの名前は無し。この頃は著作権は緩かったんでしょうね… 昨日、「哀愁のレイン・レイン」のことを書いて、また聴きたくなったのでチェリッシュのベスト盤を買いました。悦ちゃんの歌って裏声で何故か専門家には評判があまり良くなかったですが、私には心に染みる感じで好きでした。特に「なのにあなたは京都へゆくの」とか「白いギター」、「若草の髪かざり」とか。「てんとう虫のサンバ」は皆さんご存知の理由で聞き飽きていて好きではありませんが。

昨日、「哀愁のレイン・レイン」のことを書いて、また聴きたくなったのでチェリッシュのベスト盤を買いました。悦ちゃんの歌って裏声で何故か専門家には評判があまり良くなかったですが、私には心に染みる感じで好きでした。特に「なのにあなたは京都へゆくの」とか「白いギター」、「若草の髪かざり」とか。「てんとう虫のサンバ」は皆さんご存知の理由で聞き飽きていて好きではありませんが。