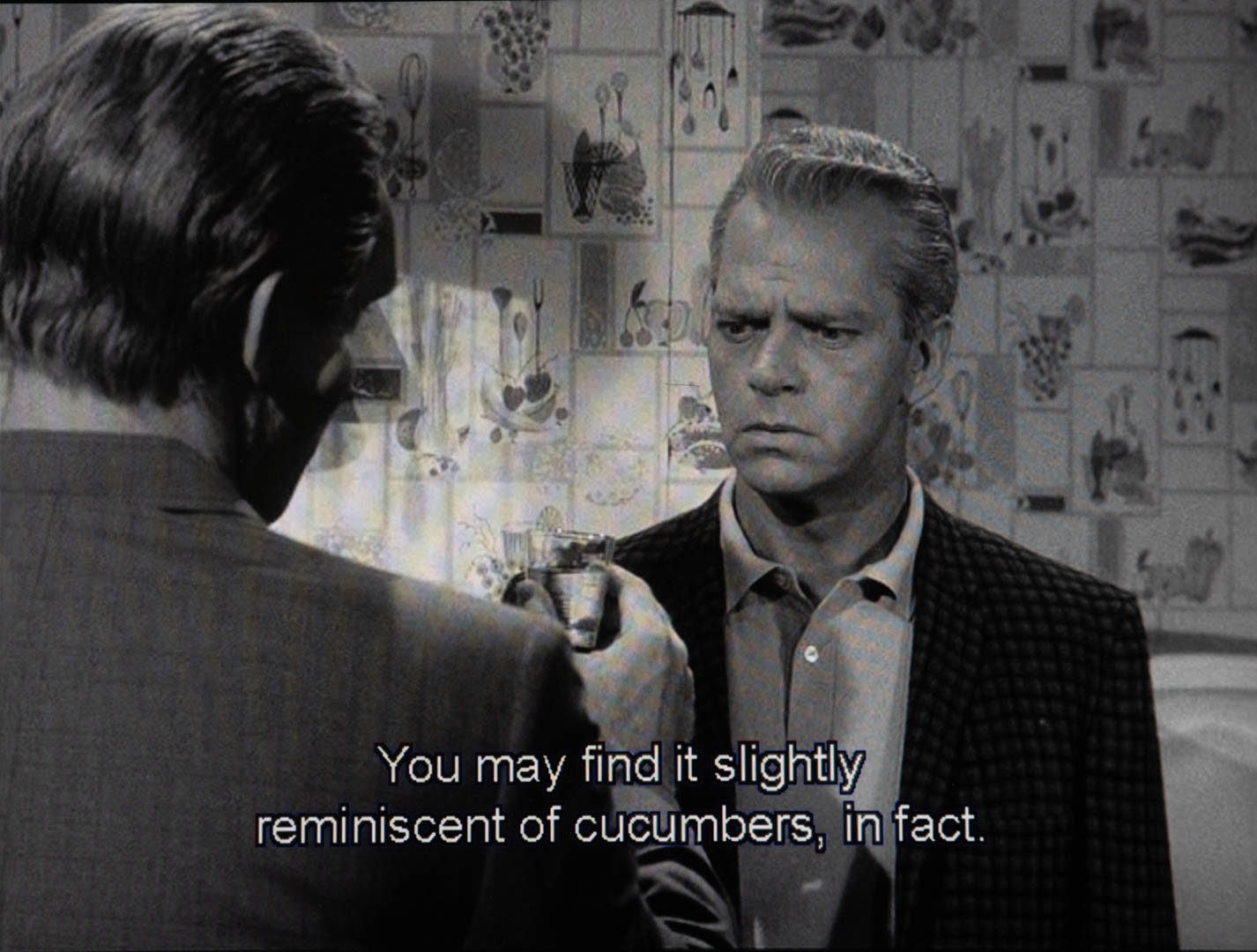

アウター・リミッツの”Expanding Human”を観ました。ロイ・クリントンという教授は、人間の隠れた力を引き出す薬を開発しようとしており、自分自身で実験していました。その薬は潜在能力を解放し、肉体の力としても知力しても普通の人間を大きく上回る怪物を作り出してしまいます。そしてロイは自分でも知らない内に怪物に変身し、何人もの人を殺したり、催眠術で人を操ったり、カジノで大勝ちしたり、自動車を持ち上げたり、ということをしていました。ロイは同僚のピーターも自分の仲間に引き入れようと薬を飲ませます。そこに警官がやって来ますが、ロイは拳銃で撃たれてもまったく平気です。しかし外に出た時、薬が切れてロイは普通の人間に戻りますが、先ほど撃たれた所から血が噴き出し絶命します。ピーターも薬が効いてきて怪物になりかけますが、その前に病院に連れて行かれて元に戻ります。

アウター・リミッツの”Expanding Human”を観ました。ロイ・クリントンという教授は、人間の隠れた力を引き出す薬を開発しようとしており、自分自身で実験していました。その薬は潜在能力を解放し、肉体の力としても知力しても普通の人間を大きく上回る怪物を作り出してしまいます。そしてロイは自分でも知らない内に怪物に変身し、何人もの人を殺したり、催眠術で人を操ったり、カジノで大勝ちしたり、自動車を持ち上げたり、ということをしていました。ロイは同僚のピーターも自分の仲間に引き入れようと薬を飲ませます。そこに警官がやって来ますが、ロイは拳銃で撃たれてもまったく平気です。しかし外に出た時、薬が切れてロイは普通の人間に戻りますが、先ほど撃たれた所から血が噴き出し絶命します。ピーターも薬が効いてきて怪物になりかけますが、その前に病院に連れて行かれて元に戻ります。

何と言うか、「ジキル博士とハイド氏」的な話で、ロイが怪物に変身すると顔つきまで変わります。

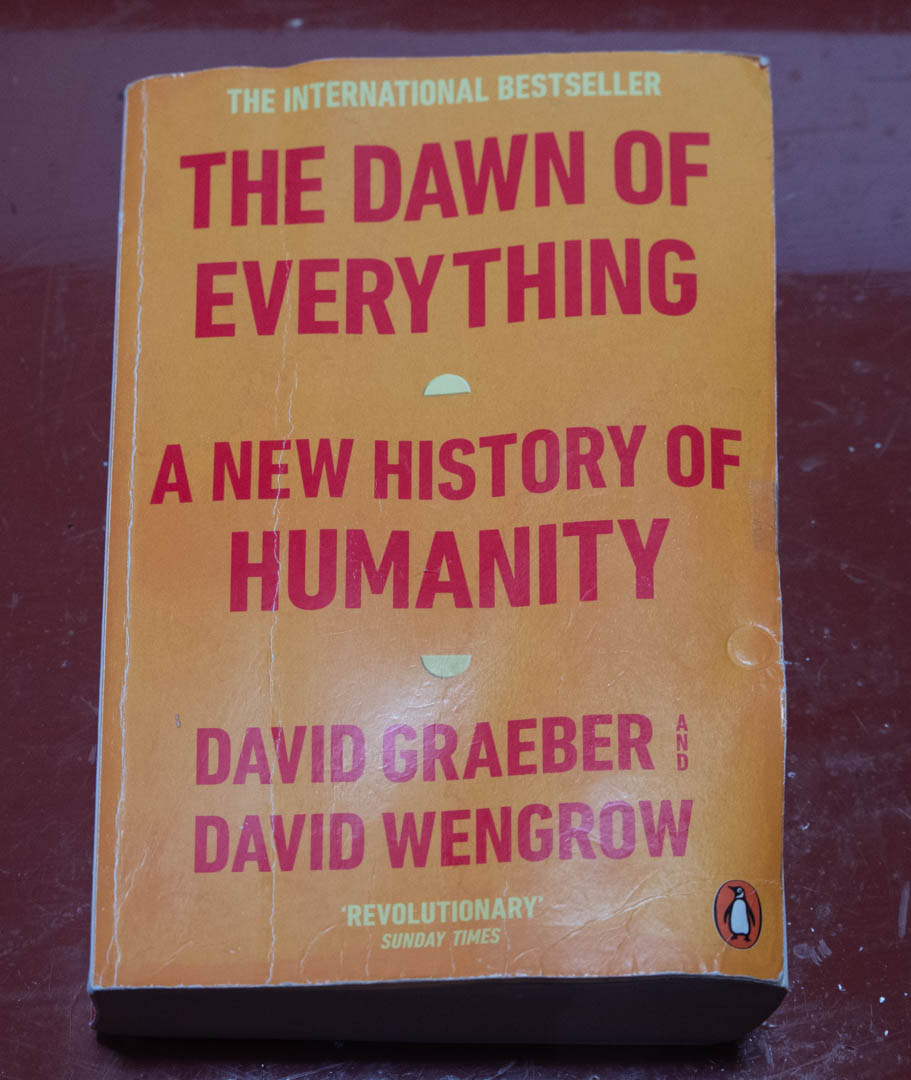

David GraeberとDavid Wengrowの”The Dawn of Everything”(2)

David GraeberとDavid Wengrowの”The Dawn of Everything”をようやく読了しました。この本、ベストセラーになっていますが、このペーパーバック版で注を除いて525ページあります。そのせいか、ダイジェスト版が2種類も出版されています。中身の感想は「日本マックス・ヴェーバー研究ポータル」の方に書きましたので、そちらを参照してください。

David GraeberとDavid Wengrowの”The Dawn of Everything”をようやく読了しました。この本、ベストセラーになっていますが、このペーパーバック版で注を除いて525ページあります。そのせいか、ダイジェスト版が2種類も出版されています。中身の感想は「日本マックス・ヴェーバー研究ポータル」の方に書きましたので、そちらを参照してください。

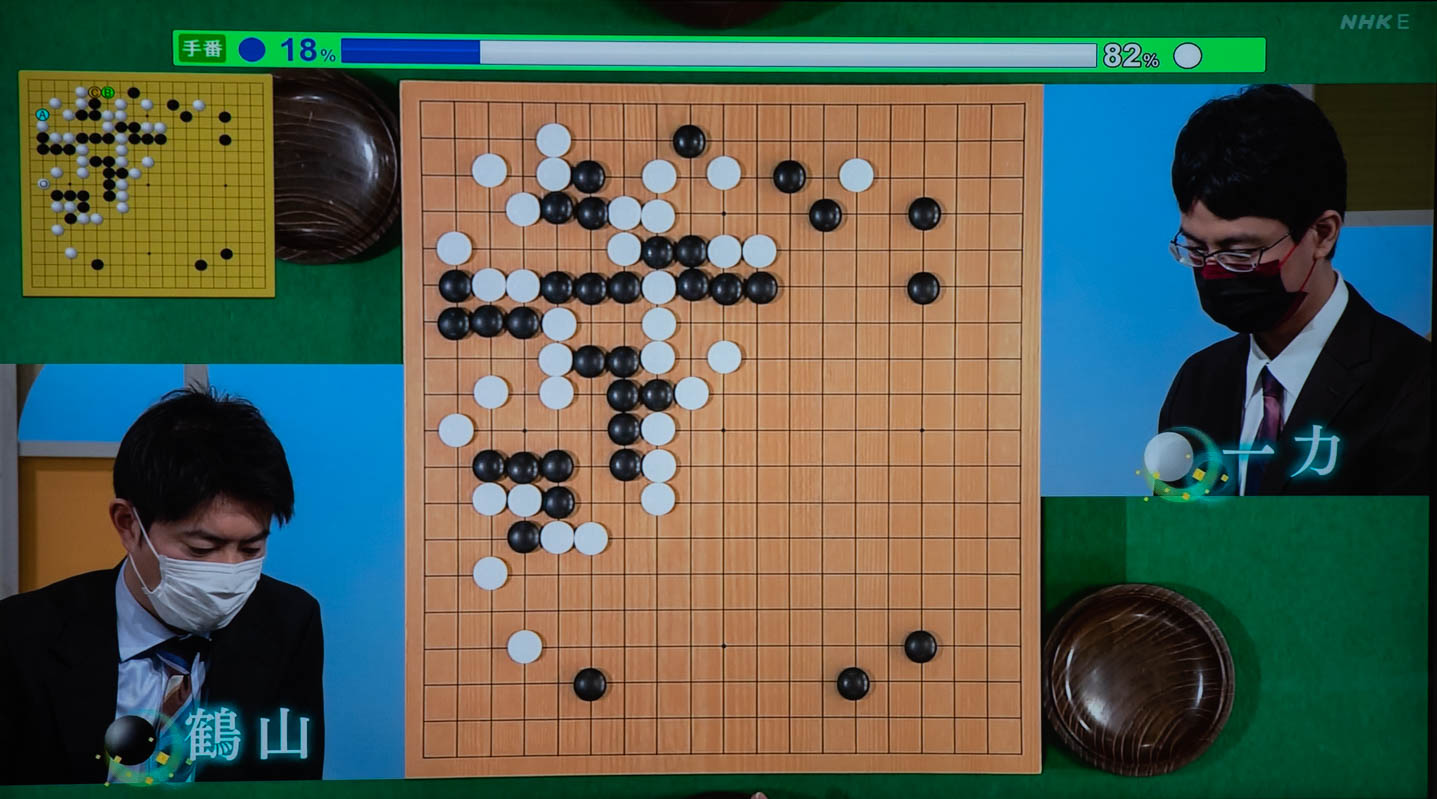

NHK杯戦囲碁 鶴山淳志8段 対 一力遼棋聖(2023年3月5日放送分)

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が鶴山淳志8段、白番が一力遼棋聖の対戦です。布石で白が右上隅に上辺から掛かり、黒が一間に受けてから白が黒の上辺から左上隅に掛かって石にコスミ付け、ここから激しくなりました。黒は左辺を捨てて中央を重視して打ちましたが、どこかに誤算があり、左上隅から中央に延びる石を厳しく攻め立てられました。この大石は文字通り綱渡りで上辺から右上隅に連絡しましたが、その代償で中央の黒6子が取られ、なおかつ右上隅でも白に潜り込まれて活きられたため、黒は圧倒的に地合いが足らなくなりました。こうなると後は残った右辺、右下隅、下辺をどれだけまとめられるかですが、白はまず右下隅に掛かって、また切りを見せて利かして右辺に余裕を持って地を確保しました。黒は下辺を地にしたものの、右下隅に手を付けられ、ここが白の有利な一手ヨセコウになり、中央で白5子くらいを取ったものの、地合いの差が非常に大きく黒の投了となりました。一力棋聖は決勝進出で3連覇まで後一勝になりました。

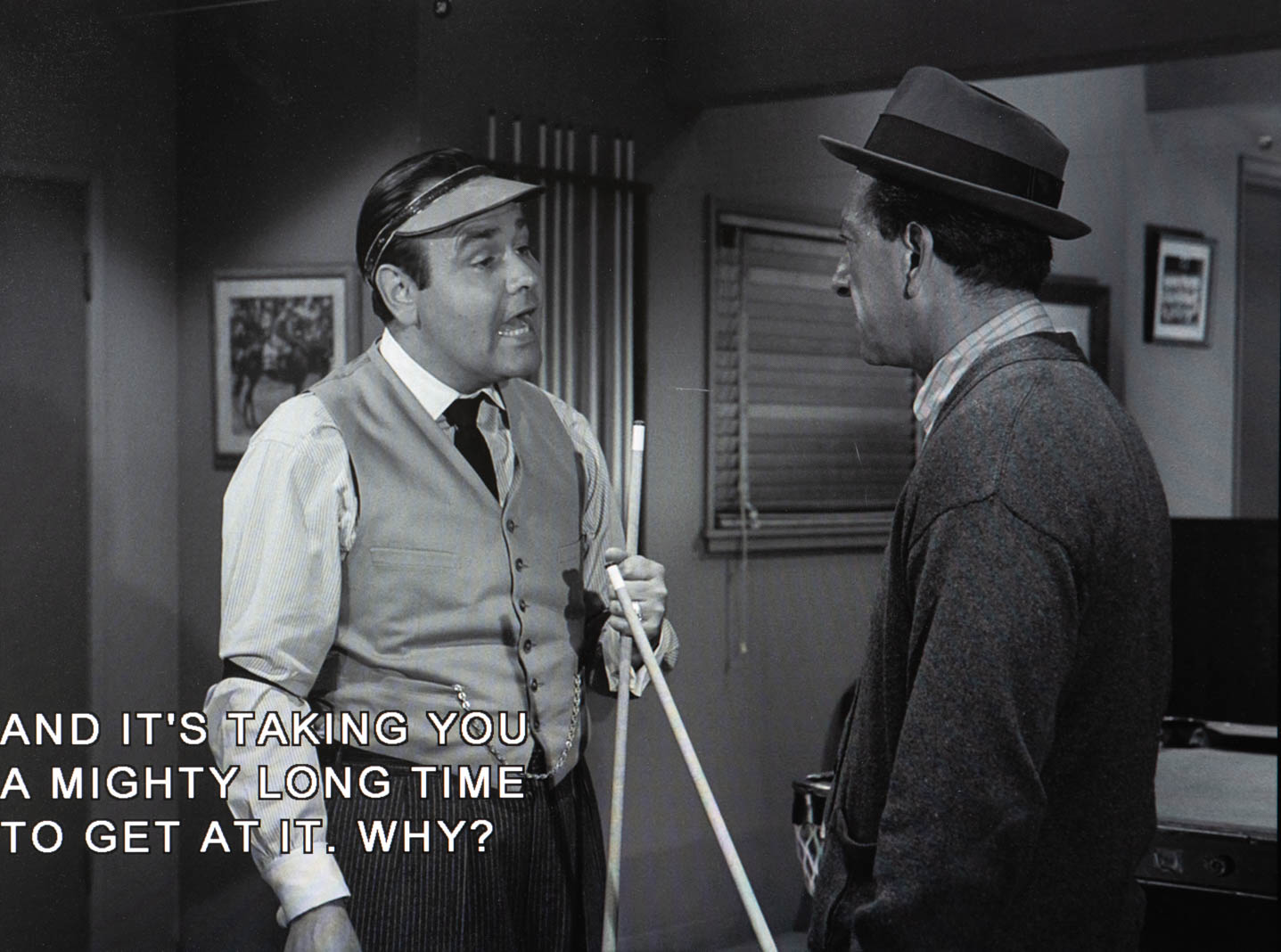

トワイライト・ゾーンの”A Game of Pool”

トワイライト・ゾーンの”A Game of Pool”を観ました。ジェシー・カーディフはビリヤードの名人でしたが、ただ一つ、「あんたは上手いが、伝説の名人ファッツ・ブラウンには及ばない」と言われるのをいつも癪に思っていました。そして何とか一度でも、ファッツ・ブラウンと対戦して打ち負かしたいと思っていました。そんなある日、彼の願いが叶って死の世界からファッツ・ブラウンが呼び戻され、彼の前に現れます。ブラウンは対戦を承知しますが、その代わりにジェシーに命を賭けるように言います。ゲームはジェシーの大幅リードで始りましたが、途中からファッツが追い上げ、最後は4点差になりました。そして3つボールを続けてポケットに入れた後、最後の球をファッツがミスします。そしてついにジェシーが勝ちます。その瞬間ファッツは消えてしまいます。しかし喜びも束の間、ジェシーは死の世界に連れて行かれ、そして今日もどこかで挑戦者が現れるとそこへ行って勝負するということで、ファッツの代わりの役を果たすことになりました、という話です。バブルの頃、日本でもプールバーが流行りましたが、最近はどうなんでしょう。私は一度も経験がありません。

トワイライト・ゾーンの”A Game of Pool”を観ました。ジェシー・カーディフはビリヤードの名人でしたが、ただ一つ、「あんたは上手いが、伝説の名人ファッツ・ブラウンには及ばない」と言われるのをいつも癪に思っていました。そして何とか一度でも、ファッツ・ブラウンと対戦して打ち負かしたいと思っていました。そんなある日、彼の願いが叶って死の世界からファッツ・ブラウンが呼び戻され、彼の前に現れます。ブラウンは対戦を承知しますが、その代わりにジェシーに命を賭けるように言います。ゲームはジェシーの大幅リードで始りましたが、途中からファッツが追い上げ、最後は4点差になりました。そして3つボールを続けてポケットに入れた後、最後の球をファッツがミスします。そしてついにジェシーが勝ちます。その瞬間ファッツは消えてしまいます。しかし喜びも束の間、ジェシーは死の世界に連れて行かれ、そして今日もどこかで挑戦者が現れるとそこへ行って勝負するということで、ファッツの代わりの役を果たすことになりました、という話です。バブルの頃、日本でもプールバーが流行りましたが、最近はどうなんでしょう。私は一度も経験がありません。

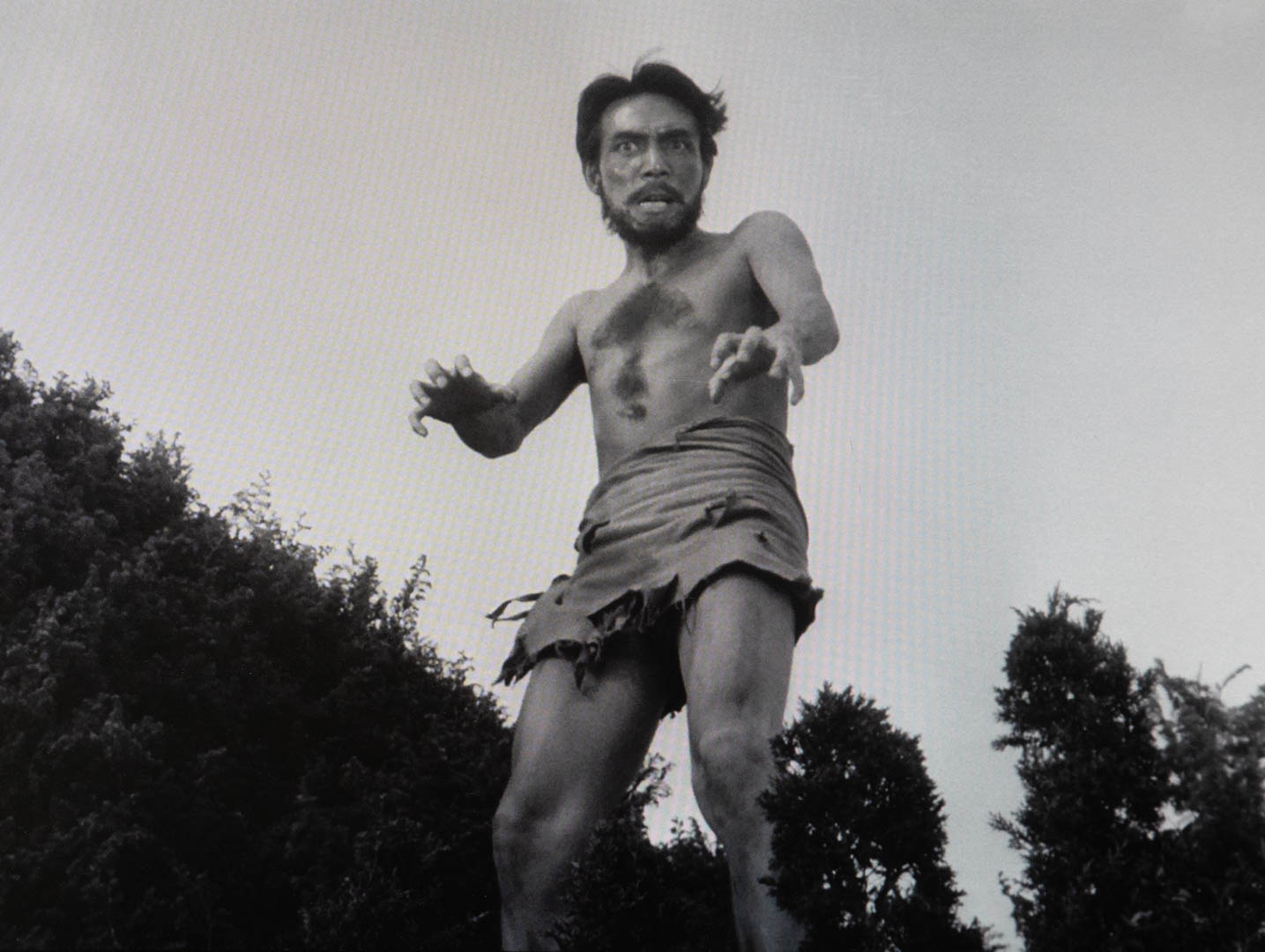

ウルトラQの「変身」

ウルトラQの「変身」を観ました。南米にしかいない筈のモルフォ蝶の鱗粉を浴びた男が、喉の渇きに耐えかねてある沼の水を飲んだら巨大化して、雪男と間違えられ…という話です。

ウルトラQの「変身」を観ました。南米にしかいない筈のモルフォ蝶の鱗粉を浴びた男が、喉の渇きに耐えかねてある沼の水を飲んだら巨大化して、雪男と間違えられ…という話です。

特撮のプロの円谷には魅力的な話でしょう。石坂浩二のナレーションが「アンバランス」を連発していますので、比較的最初の方で撮影されたものだと思います。同じように巨人が登場するものとして、石川球太の「巨人獣」というのを子供の時読みましたが、おそらくウルトラQの方が先でしょうね。(今調べたら、「巨人獣」は1971年なのでやはりウルトラQのが先です。)例によって一ノ谷博士が熱原子X線という怪しげな武器で巨人を攻撃し、そのせいで巨人は元のサイズに戻ります。巨人になる人間が元々研究畑で知的だったのが野獣のようになるというジキル博士とハイド氏みたいな対象が見物でしょうか

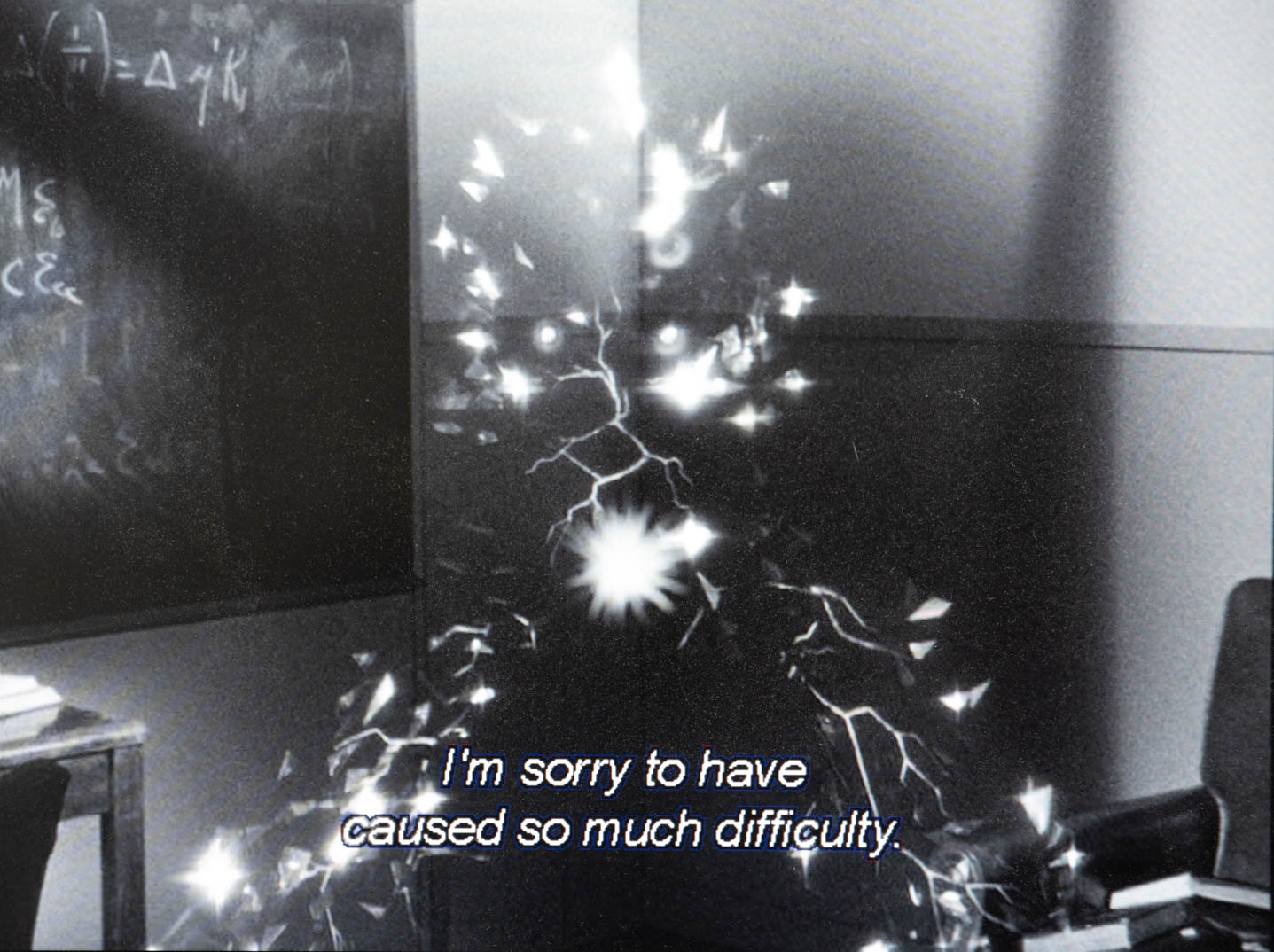

アウター・リミッツの”Behold, Eck!”

アウター・リミッツの”Behold, Eck!”を観ました。ある風変わりな研究一筋の光学の技術者の事務所がある日襲われます。同様に4人の家が襲われましたが、その共通点はその技術者が隕石ガラスで作った眼鏡を使っていたということです。実はその眼鏡をかけると2次元世界からこの世界に紛れ込んできたエックという生き物を見ることが出来ました。エックは最初自分が襲われると思って、眼鏡を持った人を襲っていました。しかしエックは光学技術者に殺意が無いことを悟り、彼がやって来るときに眼に障害を受けて見えなくなり、彼がやって来た次元の裂け目を見つけることが出来ないと言います。もしその裂け目を放置すると、飛行機や鳥がその中に落ちこみ、それが大爆発して世界の終わりとなります。エックだけが元の世界に戻る時にその裂け目を閉じることが出来ます。光学技術者はエックに特殊な眼鏡を作ることを約束します。しかし時間は夜明けまでの8時間しかありません。それなのに光学技術者の兄や警察がやって来て、火でエックを始末しようとします。エックはしかし上手く誤魔化し、技術者は作ったレンズを渡します。それによってエックが無事に元の世界に戻った、という、ちょっと不思議な異世界の生き物と、浮世離れした工学技術者の間の友情のようなお話でした。その技術者の形容が、”absent-minded”で映画の「フラヴァー」(原題:Absent-minded Professor)を思い出しました。

アウター・リミッツの”Behold, Eck!”を観ました。ある風変わりな研究一筋の光学の技術者の事務所がある日襲われます。同様に4人の家が襲われましたが、その共通点はその技術者が隕石ガラスで作った眼鏡を使っていたということです。実はその眼鏡をかけると2次元世界からこの世界に紛れ込んできたエックという生き物を見ることが出来ました。エックは最初自分が襲われると思って、眼鏡を持った人を襲っていました。しかしエックは光学技術者に殺意が無いことを悟り、彼がやって来るときに眼に障害を受けて見えなくなり、彼がやって来た次元の裂け目を見つけることが出来ないと言います。もしその裂け目を放置すると、飛行機や鳥がその中に落ちこみ、それが大爆発して世界の終わりとなります。エックだけが元の世界に戻る時にその裂け目を閉じることが出来ます。光学技術者はエックに特殊な眼鏡を作ることを約束します。しかし時間は夜明けまでの8時間しかありません。それなのに光学技術者の兄や警察がやって来て、火でエックを始末しようとします。エックはしかし上手く誤魔化し、技術者は作ったレンズを渡します。それによってエックが無事に元の世界に戻った、という、ちょっと不思議な異世界の生き物と、浮世離れした工学技術者の間の友情のようなお話でした。その技術者の形容が、”absent-minded”で映画の「フラヴァー」(原題:Absent-minded Professor)を思い出しました。

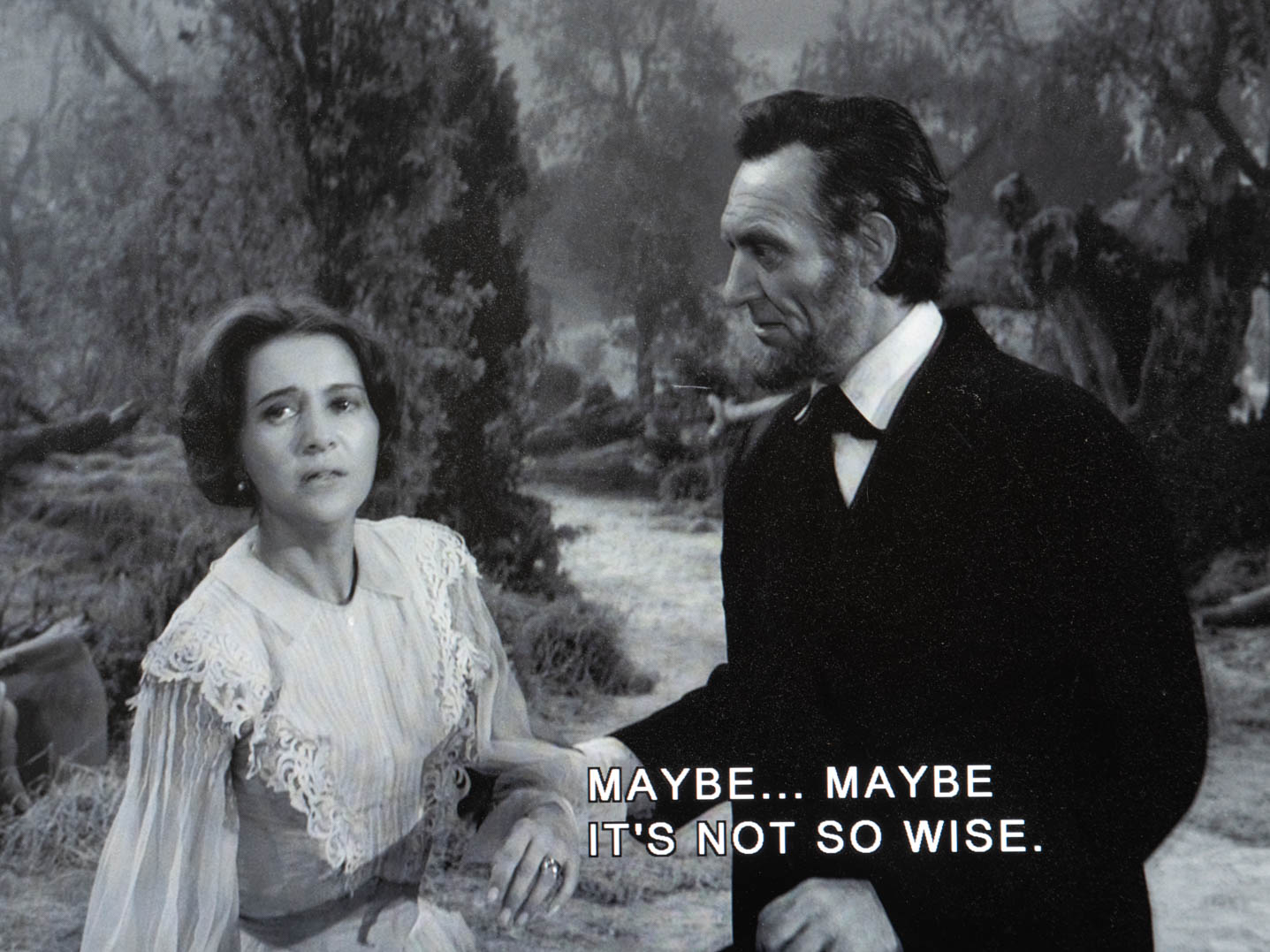

トワイライト・ゾーンの”The Passersby”

トワイライト・ゾーンの”The Passersby”を観ました。時は1865年で丁度南北戦争が終ったばかりの時です。ある田舎の一本の舗装されていない道を、多くの傷ついた兵士が歩いて行きます。ある松葉杖を突いて歩いていた軍曹が、たまたま道ばたに古い家と婦人を見かけ、水を乞います。その婦人ラヴィニアは、ジャッドという夫が戦争から戻るのを待ち続けていました。軍曹はしばらくその婦人と一緒に暮します。ある時、ジャッドの友人だった兵士が通りますが、その友人は頭に銃弾を受けて死んだ筈で、その証拠にその兵士の帽子は血だらけでした。ある日、今度は北軍の軍医が通りかかりますが、その人は戦場で傷ついた軍曹を救ってくれた人でした。しかし婦人は夫の敵としてショットガンで撃ちますが、その軍医も軍曹を治療した後、爆弾の破片を頭部に受けて死んだ筈で、その証拠に顔は傷だらけで眼は見えなくなっていました。そしてついに夫のジャッドがある日通りかかります。しかししばしラヴィニアと再会を祝した後、ジャッドは行こうとし、更にラヴィニアももう死んでいるのだ、と説明します。最後に一人の紳士が道を歩いて来ますが、それはエイブラハム・リンカーンその人でした。戦争終了後、暗殺されたリンカーンが、その道を行く最後の一人でした。ラヴィニアはリンカーンに促され、ジャッドを追って死の道を駆けて行きます…

トワイライト・ゾーンの”The Passersby”を観ました。時は1865年で丁度南北戦争が終ったばかりの時です。ある田舎の一本の舗装されていない道を、多くの傷ついた兵士が歩いて行きます。ある松葉杖を突いて歩いていた軍曹が、たまたま道ばたに古い家と婦人を見かけ、水を乞います。その婦人ラヴィニアは、ジャッドという夫が戦争から戻るのを待ち続けていました。軍曹はしばらくその婦人と一緒に暮します。ある時、ジャッドの友人だった兵士が通りますが、その友人は頭に銃弾を受けて死んだ筈で、その証拠にその兵士の帽子は血だらけでした。ある日、今度は北軍の軍医が通りかかりますが、その人は戦場で傷ついた軍曹を救ってくれた人でした。しかし婦人は夫の敵としてショットガンで撃ちますが、その軍医も軍曹を治療した後、爆弾の破片を頭部に受けて死んだ筈で、その証拠に顔は傷だらけで眼は見えなくなっていました。そしてついに夫のジャッドがある日通りかかります。しかししばしラヴィニアと再会を祝した後、ジャッドは行こうとし、更にラヴィニアももう死んでいるのだ、と説明します。最後に一人の紳士が道を歩いて来ますが、それはエイブラハム・リンカーンその人でした。戦争終了後、暗殺されたリンカーンが、その道を行く最後の一人でした。ラヴィニアはリンカーンに促され、ジャッドを追って死の道を駆けて行きます…

というとても何と言うか暗い話で、南北戦争が今でもアメリカ人にとって一種のトラウマなんだなというのが分りました。

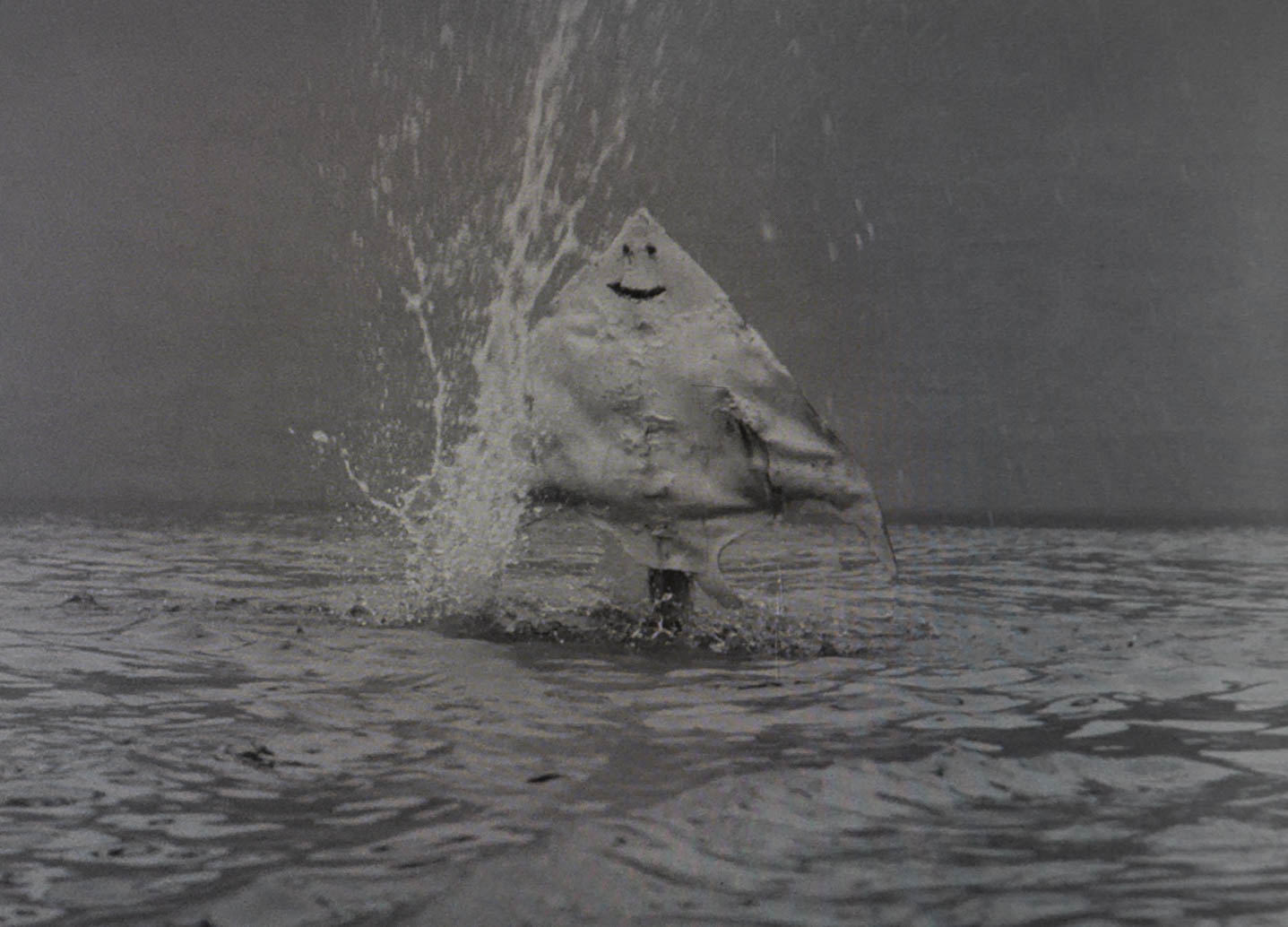

ウルトラQの「宇宙指令M774」

ウルトラQの「宇宙指令M774」を観ました。エイそのものの怪獣ボスタングがキール星人の侵略用として地球に送り込まれます。

ウルトラQの「宇宙指令M774」を観ました。エイそのものの怪獣ボスタングがキール星人の侵略用として地球に送り込まれます。

それをルパート星人のゼミという女性が地球人に警告するけど、地球人がなかなかそれを信じないという話です。それだけものものしく警告された割りには、今となっては時代遅れのF86セイバーのミサイルであっさりとやられます。

最後にゼミが、昔から地球を気に入って住み着いている宇宙人が沢山います、としゃべってちょっとした不気味感を出しています。

なお、海上保安庁(?)の巡視船の船長役で藤田進(戦争中の戦争映画に数多く出ている人、また黒澤明の「姿三四郎」で三四郎を演じた人)が出ています。藤田はウルトラセブンでも地球防衛軍の長官として登場し、軍人役が得意です。

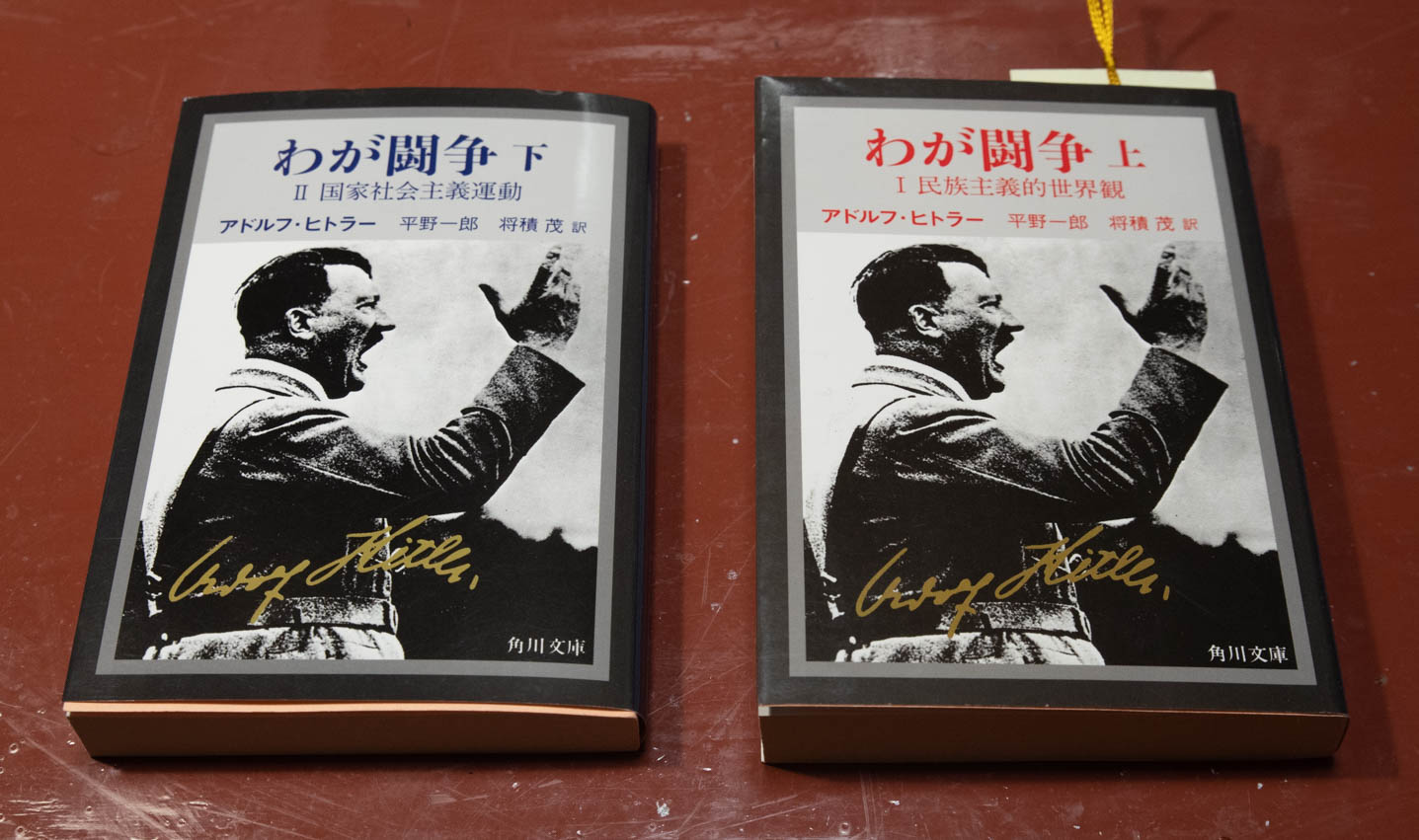

アドルフ・ヒトラーの「わが闘争」

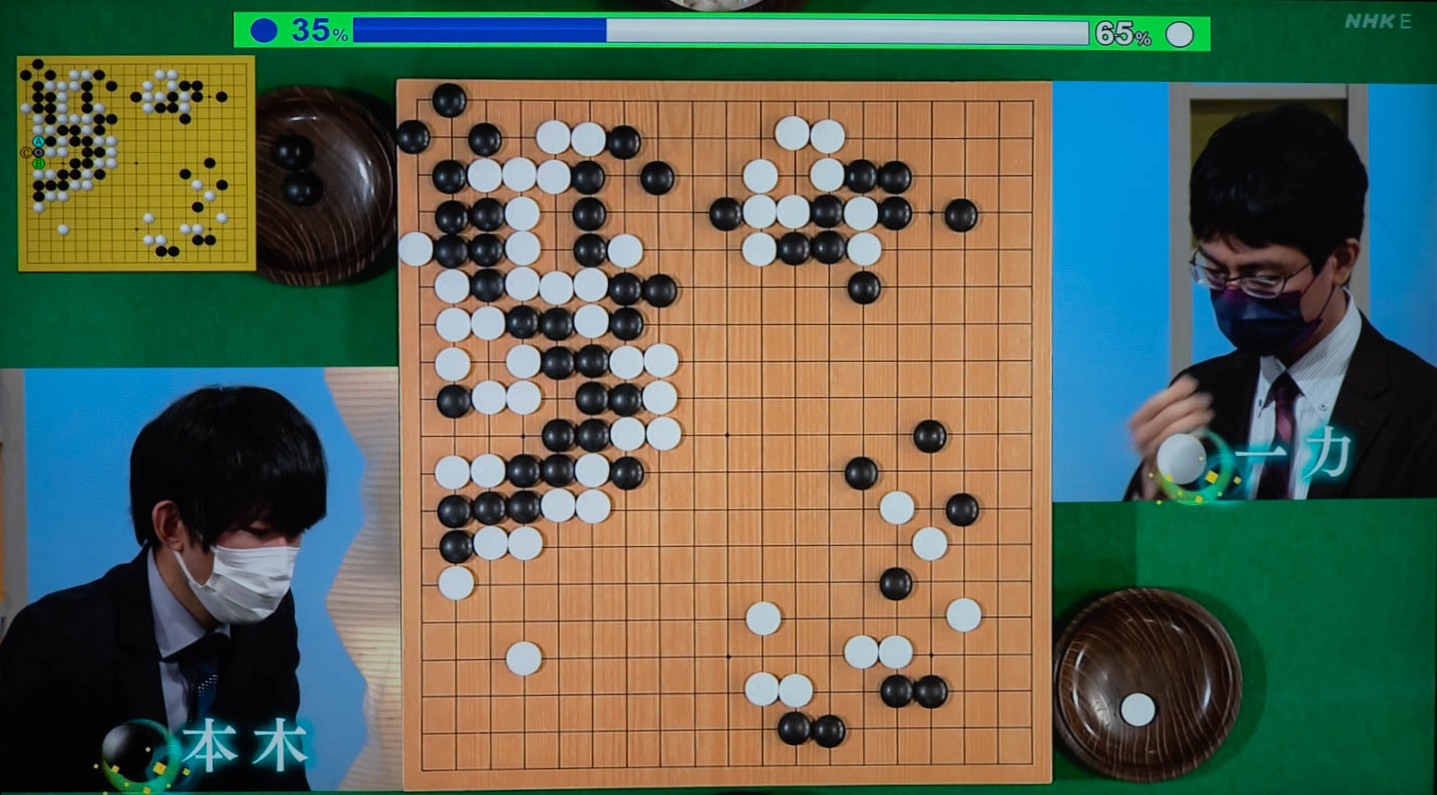

NHK杯戦囲碁 本木克弥8段 対 一力遼棋聖(2023年2月26日放送分)

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が本木克弥8段、白番が一力遼棋聖の対戦です。序盤では白が右上隅の黒の一間高ジマリに横付けしてから、上辺で治まったのに対して、黒が左上隅で両ガカリしてから激しくなりました。黒は隅に潜り込み、白は左辺を破りましたが、白の一団に眼が無くなったのを黒がケイマで封鎖しました。白は中央の黒を攻めて反撃し、双方とも眼が無く、のっぴきならない攻め合いになりました。攻め合いは白の一手勝ちかと思われましたが、黒が左辺で取られている石から2線にハネたのが妙手で、これで黒の手が延び、逆に黒が攻め合い一手勝ちとなりました。しかし石を取れば勝ちでは無いのが碁の深い所で、白の左下隅を中心とする模様が立派になり、更に先手を取って下辺右の押さえに回ったので、形勢はむしろ白良しになりました。黒は中央で白模様の制限に向かいましたが、白の下辺押さえのもう一つの狙いである右下隅の黒の攻めに回られました。この黒を攻めながら自然に右辺の黒模様も制限出来ましたので、白の優勢が続きました。こうなると黒の狙いは、白の厚みに2箇所切りが入っているのを手がかりに下辺を上手く荒らせないかですが、結果的には不発でした。これで盤面でもどうかという形勢で黒はコミを出せず、投了となりました。これでベスト4が揃いました。