ジョー90の”Attack of the Tiger”を観ました。東側のどこかの国(出てくる言葉がアマガトとかシーチーハンとかで、日本と中国がごっちゃになったイメージ)が、強力な核ミサイルを衛星軌道上に打ち上げて、世界の覇権を握ろうとしています。打ち上げの数日前にWINのエージェントがそれを突き止めますが、最後の録音を残して彼は撃たれて死にます。WINではその基地の破壊を計画しますが、それには世界軍の最新鋭の重武装戦闘機が必要です。その飛行機の操作は非常に高度な練度を要求しますが、例によってビッグラットでベテランパイロットの脳波パターンを移して、という話です。それで敵の基地がジョーが乗った戦闘機が接近した時に、レーダーに映った地図は何と日本列島!もしかしたらこのシーンは日本での放映の際はカットされたのかも。しかし1960年代後半になっても日本をまだ敵国扱いとはあきれます。

ジョー90の”Attack of the Tiger”を観ました。東側のどこかの国(出てくる言葉がアマガトとかシーチーハンとかで、日本と中国がごっちゃになったイメージ)が、強力な核ミサイルを衛星軌道上に打ち上げて、世界の覇権を握ろうとしています。打ち上げの数日前にWINのエージェントがそれを突き止めますが、最後の録音を残して彼は撃たれて死にます。WINではその基地の破壊を計画しますが、それには世界軍の最新鋭の重武装戦闘機が必要です。その飛行機の操作は非常に高度な練度を要求しますが、例によってビッグラットでベテランパイロットの脳波パターンを移して、という話です。それで敵の基地がジョーが乗った戦闘機が接近した時に、レーダーに映った地図は何と日本列島!もしかしたらこのシーンは日本での放映の際はカットされたのかも。しかし1960年代後半になっても日本をまだ敵国扱いとはあきれます。

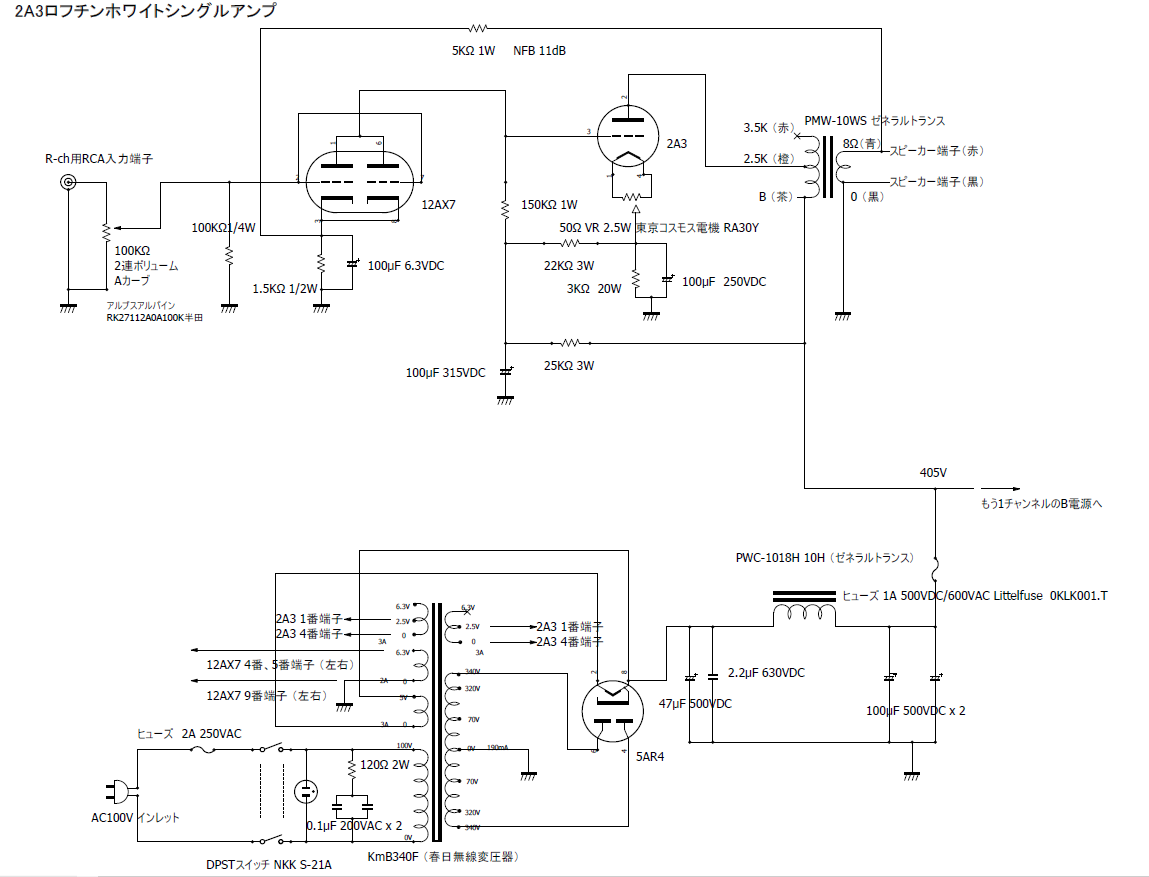

2A3ロフチンホワイトシングルアンプ回路図

今回の2A3ロフチンホワイトシングルアンプの回路図です。元は宍戸公一さんの「送信管によるシングルアンプ製作集」に載っているものです。

その元の回路との違いは、

(1)トランス類は元は全てタンゴでしたが、電源トランスを春日無線変圧器のに、チョークと出力トランスをゼネラルトランス(旧ノグチトランス)のに変更しています。

(2)(1)の電源トランスの電圧が400V→340Vになったので、元の回路での整流管出力のすぐ後にある電圧降下のための50Ω10W抵抗を外しました。それでもB電圧が405V程度と元の回路より一割くらい低くなりましたが、問題無く動作しています。

(3)元の整流回路では、5AR4の整流の直後に100μFの電解コンデンサーがつながっていますが、これは5AR4の推奨容量を上回っていて、コンデンサーによる突入電流のため5AR4の寿命が短くなる可能性があります。なのでこれを47μFに変更しました。なおかつおまじない的に、2.2μFのフィルムコンデンサーをパラに入れました。(秋一郎さんの2A3アンプの真似)

(4)ボリュームを追加しています。

(5)出力トランスの8Ω端子から5KΩの抵抗経由で12AX7のカソードにNFBをかけています。(帰還係数β=1.5K/(1.5K+5K)=0.23、約11dB)

(6)スイッチを安全のため両切りに変更しました。

(7)スパークキラー用回路を入れました。

(8)ハムバランサーは20Ω抵抗+10Ω可変抵抗+20Ω抵抗ではなく、50Ωの可変抵抗だけを使いました。

(9)1次回路だけでなく、2次回路の保護のため、2次回路にもヒューズを入れました。(1A 500VAC、1A500VDCのは取り寄せ中。ちなみにACでもDCでも溶断特性には変わりがありませんが、DCの場合ヒューズが切れる際に強いアークが発生するので、その対策をした{管の中に充填された珪砂によってアークを瞬間的に消す}のがDC用みたいです。)

2A3ロフチンホワイトシングルアンプ改造

2A3ロフチンホワイトシングルアンプ、完成!

2A3ロフチンホワイトシングルアンプ、一応完成

2A3ロフチンホワイトシングルアンプ、ひとまず完成しました。ただ、演奏中も弱音の時に聞こえるハムが出ています。ハムを減らすために、平滑用の電解コンデンサーの容量を倍にしたり、配線を見直したり、色々やってみて多少マシにはなりましたが、まだ聞こえます。これの低減は今後の宿題とします。

2A3ロフチンホワイトシングルアンプ、ひとまず完成しました。ただ、演奏中も弱音の時に聞こえるハムが出ています。ハムを減らすために、平滑用の電解コンデンサーの容量を倍にしたり、配線を見直したり、色々やってみて多少マシにはなりましたが、まだ聞こえます。これの低減は今後の宿題とします。

音質ですが、2A3のCR結合の無帰還アンプと比べると、中低音が力強く、高音はCR結合が柔らかいのに対し、こちらは何というか鋭利な感じ(といっても決して金属的ではありません)の高音です。

途中で小さな音しか出なかったのは、何と2A3のソケットを180度間違えて配線してからでした。それでも小さいとはいえ音が出ていたのが不思議です。実はこの間違い、Webで紹介されたのを読んでいたんですが、自分でもやってしまいました。ソケットの細い方がヒーターだと思い込んでいました。

なお、シャーシは、サンバレーのJB300BVer.3のものの流用です。なので使わない穴が色々開いています。ロフチンホワイトは発熱が大きいので丁度良かったです。

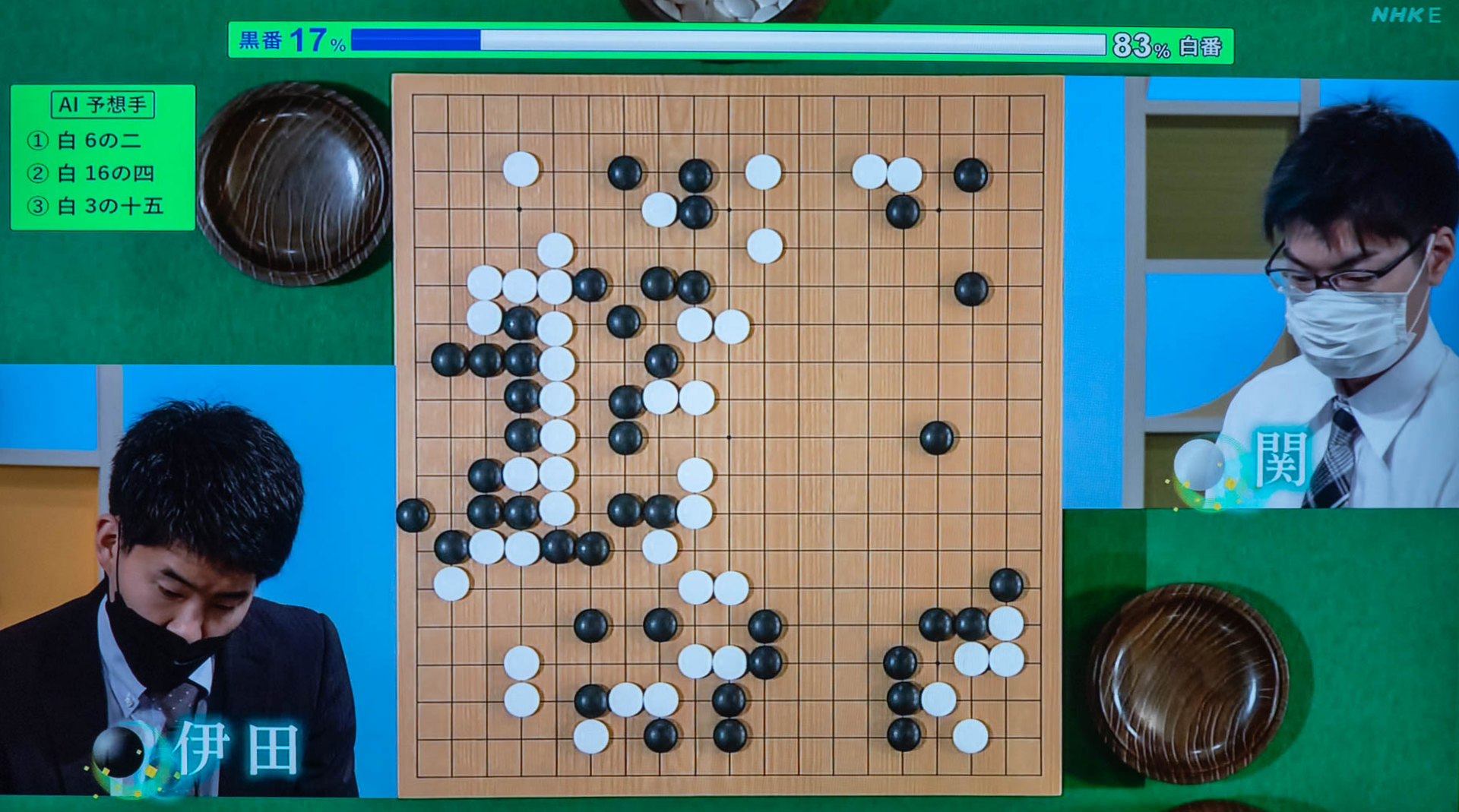

NHK杯戦囲碁 伊田篤史9段 対 関航太郎天元(2022年8月14日放送)

8月14日のNHK杯戦囲碁は、黒番が伊田篤史9段、白番が関航太郎天元です。実は伊田9段は天元戦の挑戦者に決まったので、この戦いはその前哨戦です。また今をときめく一力遼棋聖を倒して20歳にして天元位を取った関天元がどのような碁を打つのか興味がありました。布石は伊田9段が得意としているかなりの変則布石で、右上隅が三々、右下隅は目外しから普通の小ゲイマジマリより一路高く構えるというものです。黒が左下隅に下辺からかかったのを白がはさんだことにより、ここから戦いが始りました。途中の競い合いで、黒が下辺から一転して左辺に展開し、白は当然その間を裂いていったので、下辺から中央に延びる黒の石は弱くなり、その後ずっと攻め続けられるという、二人の棋風からすると反対の展開になりました。白はこの黒を攻めた代償に中央が非常に厚くなりました。また黒を攻めながら上辺にも地を確保した後、更に右下隅の黒の変則構えに付けていってここを活き、地合で先行していた黒を追い上げます。右辺で劫争いが起き、黒が右下隅に劫立てしたのに白は受けずに劫を解消し、黒模様だった右辺に白が居座り、この別れは白が良かったようです。白は結局厚みを活かして中央にも地を作り、黒はコミを出せない形勢となり投了となりました。関天元の自在の打ち回しが冴え、これなら一力遼棋聖に勝ったのはまぐれではないなと思いました。この二人の天元戦が楽しみです。タイトルは防衛してこそ一人前と言われますので、関天元にとっても大事なタイトル戦です。

山本五十六記念館

2A3ロフチンホワイトシングルアンプ 続報

2A3ロフチンホワイトシングルアンプは動作がおかしい原因は、ハムバランサーの中点にかかる電圧が195Vでなければならないのに30Vしかかかっていないことでした。この電圧を上げるためには途中の抵抗を大幅に下げる必要がありそうです。現時点では一応音が出ていますが音量が非常に小さくかつ歪んでいます。要するに2A3の増幅率が非常に小さいです。

P.S. 結局問題があったのは、2A3のソケットへの配線を180°逆にしていたからでした。

2A3ロフチンホワイト、後少し

トワイライト・ゾーンの”The Big Tall Wish”

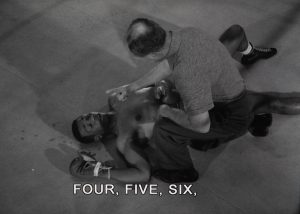

トワイライト・ゾーンの”The Big Tall Wish”を観ました。ボリー・ジャクソンは一度引退したボクサーでしたが、再帰をかけてまた戦おうとしています。ボリーの隣人の子供であるヘンリーは、自分がボリーのために祈るから、きっと試合は上手く行くと言います。試合の始まる直前にボリーはマネージャーとの口論からコンクリートの壁に右拳を打ち付けてしまい、その右拳は骨折して使えなくなります。当然のことながら試合は相手の一方的なペースの展開になり、ついにボリーはダウンし、レフェリーに9まで数えられます。ヘンリーがその瞬間強く祈った結果、奇跡が起こり時が止まります。時が再び動き出すとダウンしているのは相手のボクサーでボリーは勝利者になります。家に戻ったボリーは、ヘンリーを問い詰めます。ヘンリーは魔法によって奇跡が起きたんだと説明します。しかしボリーは魔法なんか信じないといいます。ヘンリーは信じないものには魔法の効力は及ばない、と言い、その瞬間ボリーはまたリングの中央でダウンしている状態に戻り、テンカウントを聞きます。ボリーは家に戻ってヘンリーに手を怪我して戦えなかったと言い訳しますが、ヘンリーはボリーは虎のように戦ったと言います。そしてもう魔法を信じる歳ではなくなったと言います。

トワイライト・ゾーンの”The Big Tall Wish”を観ました。ボリー・ジャクソンは一度引退したボクサーでしたが、再帰をかけてまた戦おうとしています。ボリーの隣人の子供であるヘンリーは、自分がボリーのために祈るから、きっと試合は上手く行くと言います。試合の始まる直前にボリーはマネージャーとの口論からコンクリートの壁に右拳を打ち付けてしまい、その右拳は骨折して使えなくなります。当然のことながら試合は相手の一方的なペースの展開になり、ついにボリーはダウンし、レフェリーに9まで数えられます。ヘンリーがその瞬間強く祈った結果、奇跡が起こり時が止まります。時が再び動き出すとダウンしているのは相手のボクサーでボリーは勝利者になります。家に戻ったボリーは、ヘンリーを問い詰めます。ヘンリーは魔法によって奇跡が起きたんだと説明します。しかしボリーは魔法なんか信じないといいます。ヘンリーは信じないものには魔法の効力は及ばない、と言い、その瞬間ボリーはまたリングの中央でダウンしている状態に戻り、テンカウントを聞きます。ボリーは家に戻ってヘンリーに手を怪我して戦えなかったと言い訳しますが、ヘンリーはボリーは虎のように戦ったと言います。そしてもう魔法を信じる歳ではなくなったと言います。

というストーリーですが、この時代にアフリカ系アメリカ人が主人公というのは珍しいかなと思いました。