宇宙家族ロビンソンの”Return from Outer Space”を観ました。今回のはおそらく第1シーズンの白眉といってもいいかもしれない話で、何とウィルが数話前に登場した人間みたいな宇宙人が残していった転送装置を使って地球に4時間だけ戻ります。(スタートレックの転送装置は、エンタープライズ号から目的の惑星に降りる程度の距離の転送ですが、この転送装置は何と4光年もの距離を瞬時に転送します。)しかし、ウィルが降り立ったのはヴァーモントの田舎町で、1965年とほとんどそのままという感じで、誰もウィルの言うことを信じてくれず、アルファコントロールに連絡してくれません。ロビンソン一家は全員死んだと思われていました。ウィルは、ある店で、ジュピター2号で食料の浄化に使っている四塩化炭素(例によってドクター・スミスが蓋を開け放しにして蒸発させてしまった)を見つけますが、わずか85セントのお金も持っていなくて、それをそのまま持って行こうとしてシェリフに捕まってしまいます。(ちなみに四塩化炭素は現在は発がん性があるので生産されていません。)最後になってようやく最初にウィルが出現するのを目撃していた少年がウィルの言うことを信じて四塩化炭素を買ってウィルに渡してくれます。ウィルはこの少年にアルファコントロールに連絡してくれるよう頼んで、再び元の星に戻っていきます。なのでこの少年がアルファコントロールにロビンソン一家が生きていてある惑星にいることを伝えてくれれば、救助隊が来る筈ですが、アーウィン・アレンのドラマは、脚本家が変わると話が引き継がれないのが特長なんで、結局救助隊は来ません。それに2話前のワンちゃんは一体どこに消えてしまったのか…

宇宙家族ロビンソンの”Return from Outer Space”を観ました。今回のはおそらく第1シーズンの白眉といってもいいかもしれない話で、何とウィルが数話前に登場した人間みたいな宇宙人が残していった転送装置を使って地球に4時間だけ戻ります。(スタートレックの転送装置は、エンタープライズ号から目的の惑星に降りる程度の距離の転送ですが、この転送装置は何と4光年もの距離を瞬時に転送します。)しかし、ウィルが降り立ったのはヴァーモントの田舎町で、1965年とほとんどそのままという感じで、誰もウィルの言うことを信じてくれず、アルファコントロールに連絡してくれません。ロビンソン一家は全員死んだと思われていました。ウィルは、ある店で、ジュピター2号で食料の浄化に使っている四塩化炭素(例によってドクター・スミスが蓋を開け放しにして蒸発させてしまった)を見つけますが、わずか85セントのお金も持っていなくて、それをそのまま持って行こうとしてシェリフに捕まってしまいます。(ちなみに四塩化炭素は現在は発がん性があるので生産されていません。)最後になってようやく最初にウィルが出現するのを目撃していた少年がウィルの言うことを信じて四塩化炭素を買ってウィルに渡してくれます。ウィルはこの少年にアルファコントロールに連絡してくれるよう頼んで、再び元の星に戻っていきます。なのでこの少年がアルファコントロールにロビンソン一家が生きていてある惑星にいることを伝えてくれれば、救助隊が来る筈ですが、アーウィン・アレンのドラマは、脚本家が変わると話が引き継がれないのが特長なんで、結局救助隊は来ません。それに2話前のワンちゃんは一体どこに消えてしまったのか…

白居喬二の「由公の回顧録」(「盤嶽の一生」別篇)

学藝書林の白井喬二全集は全16巻の内半分くらいを所有していました。他で読んでいる巻の分は買わなかったのですが、各巻に付いている「月報」を全部読んでみたかったため、古書店で月報付きの全16巻を重複覚悟で新たに買い求めました。それで思わぬ収穫だったのが「盤嶽の一生」で、巻末に「由公の回顧録」という未読の番外篇があって、読むことが出来ました。未知谷から出ている「盤嶽の一生」は盤嶽がある不正を暴こうとして却って彼自身が捕らえられて牢に入れられ、そこを盤嶽が破牢するところで終わっています。「由公の回顧録」はその後の盤嶽を描いたものです。由公は、盤嶽が浮浪者であったのを引き取って世話した一人です。読んで嬉しかったのは、盤嶽に恋して田舎から出てきたお稲について、盤嶽は逃げ回ってしまってお稲の気持ちに応えることはなかったのですが、この回顧録ではその後12年経ってから二人が夫婦になったことが描かれています。(盤嶽43歳、お稲28歳)この結果はとても気持ちがいいです。また色々と苦労し浪々の身であった盤嶽が、幕府に対し「参勤交代廃止」の建白書を出し、それが採用されることは無かったものの、その見識の立派さが評価されて、ある幕府に仕える学者の相談役みたいなものになっていることが示唆されています。

学藝書林の白井喬二全集は全16巻の内半分くらいを所有していました。他で読んでいる巻の分は買わなかったのですが、各巻に付いている「月報」を全部読んでみたかったため、古書店で月報付きの全16巻を重複覚悟で新たに買い求めました。それで思わぬ収穫だったのが「盤嶽の一生」で、巻末に「由公の回顧録」という未読の番外篇があって、読むことが出来ました。未知谷から出ている「盤嶽の一生」は盤嶽がある不正を暴こうとして却って彼自身が捕らえられて牢に入れられ、そこを盤嶽が破牢するところで終わっています。「由公の回顧録」はその後の盤嶽を描いたものです。由公は、盤嶽が浮浪者であったのを引き取って世話した一人です。読んで嬉しかったのは、盤嶽に恋して田舎から出てきたお稲について、盤嶽は逃げ回ってしまってお稲の気持ちに応えることはなかったのですが、この回顧録ではその後12年経ってから二人が夫婦になったことが描かれています。(盤嶽43歳、お稲28歳)この結果はとても気持ちがいいです。また色々と苦労し浪々の身であった盤嶽が、幕府に対し「参勤交代廃止」の建白書を出し、それが採用されることは無かったものの、その見識の立派さが評価されて、ある幕府に仕える学者の相談役みたいなものになっていることが示唆されています。

この阿地川盤嶽は、言ってみれば白井喬二の分身みたいなキャラクターです。そして盤嶽の物語は戦前から戦後へと書き継がれました。「正義」というものの基準が大きく変った戦前と戦後で、盤嶽のキャラクターがまったく変更なく書き継がれている、というのはある意味すごいことだと思います。これで盤嶽ものの未読は、昭和26年12月の「オール読物」に掲載された「盤嶽の仇討」だけになりました。

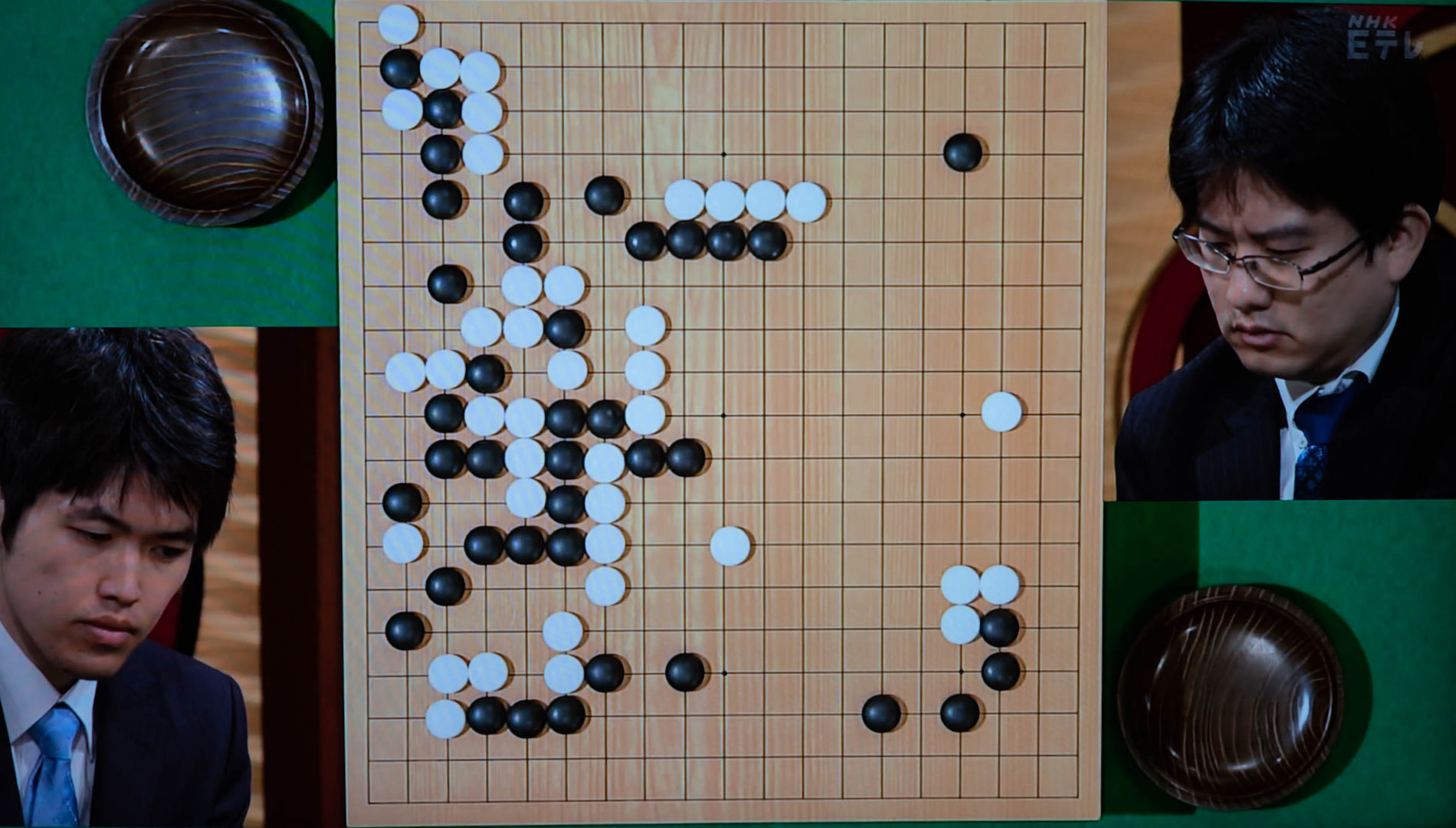

NHK杯戦囲碁 安斎伸彰7段 対 山下敬吾9段

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が安斎伸彰7段、白番が山下敬吾9段の対戦です。この2人の特徴はどちらも激しい戦いが好きだということになりますが、その特徴通り最初から最後まで戦いになりました。特に左辺と左上隅で黒がかなり頑張った打ち方をし、白がその2つをカラミ攻めにするという展開になりました。しかし黒は白の厳しい攻めをうまく受け止めて、最強の手を打ち続けました。特に中央に切り離されて残された黒2子を捨ててしまわずに担ぎ出したので、盤上眼の無い石がからみあう乱戦になりました。そんな中黒は上辺から右上隅、さらに右辺でも地を稼ぎまくりました。ただ白もうまく右上隅で手を付けて、黒数子を取り込みました。しかしそれでも地合は黒リードであったため、白は左辺からの黒と中央の黒を切り離して、どちらかを取っていく勢いで打ちました。しかし黒は左辺の石を比較的容易に生き、また中央の石も蜂の巣のように石が斜め斜めに展開していて、なかなか眼を取るのが困難でした。しかし、黒がある意味最強手を打ち続け、右辺下の白石を切り離して攻めに行ったのが打ち過ぎで、結局劫になりました。この劫を白から解消するには2手かかるため、白が大変そうに見えましたが、実際には白は左辺からの黒の大石に対し、かなりの数の劫立てが利くため、白が解消に2手かかったとしても黒は劫には勝てませんでした。結局上辺右で取られていた石を取り戻す劫立てで妥協しましたが、中央をそっくりとそれに加えて4子も取られてしまった黒の方がはるかに被害が大きく、ここで形勢は完全に逆転しました。最終的に左下隅でも劫が始まりましたが、黒の形勢の挽回には至らず、黒の投了となりました。

宇宙家族ロビンソンの”Attack of the Monster Plants”

宇宙家族ロビンソンの”Attack of the Monster Plants”を観ました。かなりの美人ながら、何故かロビンソン一家の中では一番存在感のないジュディがメインの初めての話です。ロビンソン一家は惑星の中で見つけた放射性物質を精製して、ジュピター2号の燃料を作り出します。その過程で謎の植物に砂の中に引き込まれそうになったロビンソン博士とドンをドクター・スミスが見捨てて逃げ出したため、ドクター・スミスはこの星に置いていかれることになります。ジュピター2号から追い出されて野外で寝ていたドクター・スミスが見つけたのは、物質をそっくりそのまま複製する植物でした。ドクター・スミスはこの植物を使って燃料を複製するからという条件でジュピター2号に乗り込もうとします。しかし植物が複製した燃料の缶の中味は植物に過ぎませんでした。その内、夜中にジュディーが何かに誘い出されたようにふらふらと出ていき、複製機能を持つ謎の植物の花の中に身を横たえます。ドクター・スミスはそれを目撃し、今度はジュディーの居場所を教える条件でジュピター2号に乗り込もうとします。しかし、そこに現れたのはジュディーでした。しかしのジュディーは様子が変で、夜中に燃料を盗み出して謎の植物に与えてしまいます。それをまた目撃したドクター・スミスは、燃料を2本だけ残してくれたらそれでドンとドクター・スミスが地球に行き、残ったロビンソン一家がまた燃料を作るから、と取引します。ロビンソン一家は次の朝、ジュピター2号が謎の植物に取り囲まれているのを知り、それを中性子銃で取り除こうとします。そこに偽のジュディーが現れそれを止めようとして正体がばれます。ウィルが植物は44°F(約7℃)で凍り付くことを以前発見しており、ロビンソン博士とドンは植物をその温度で凍らせて、無事にジュディーを救い出します。しかし燃料は偽のジュディーが植物にまいてしまったため、一家の脱出はまたも失敗に終わりました。

宇宙家族ロビンソンの”Attack of the Monster Plants”を観ました。かなりの美人ながら、何故かロビンソン一家の中では一番存在感のないジュディがメインの初めての話です。ロビンソン一家は惑星の中で見つけた放射性物質を精製して、ジュピター2号の燃料を作り出します。その過程で謎の植物に砂の中に引き込まれそうになったロビンソン博士とドンをドクター・スミスが見捨てて逃げ出したため、ドクター・スミスはこの星に置いていかれることになります。ジュピター2号から追い出されて野外で寝ていたドクター・スミスが見つけたのは、物質をそっくりそのまま複製する植物でした。ドクター・スミスはこの植物を使って燃料を複製するからという条件でジュピター2号に乗り込もうとします。しかし植物が複製した燃料の缶の中味は植物に過ぎませんでした。その内、夜中にジュディーが何かに誘い出されたようにふらふらと出ていき、複製機能を持つ謎の植物の花の中に身を横たえます。ドクター・スミスはそれを目撃し、今度はジュディーの居場所を教える条件でジュピター2号に乗り込もうとします。しかし、そこに現れたのはジュディーでした。しかしのジュディーは様子が変で、夜中に燃料を盗み出して謎の植物に与えてしまいます。それをまた目撃したドクター・スミスは、燃料を2本だけ残してくれたらそれでドンとドクター・スミスが地球に行き、残ったロビンソン一家がまた燃料を作るから、と取引します。ロビンソン一家は次の朝、ジュピター2号が謎の植物に取り囲まれているのを知り、それを中性子銃で取り除こうとします。そこに偽のジュディーが現れそれを止めようとして正体がばれます。ウィルが植物は44°F(約7℃)で凍り付くことを以前発見しており、ロビンソン博士とドンは植物をその温度で凍らせて、無事にジュディーを救い出します。しかし燃料は偽のジュディーが植物にまいてしまったため、一家の脱出はまたも失敗に終わりました。

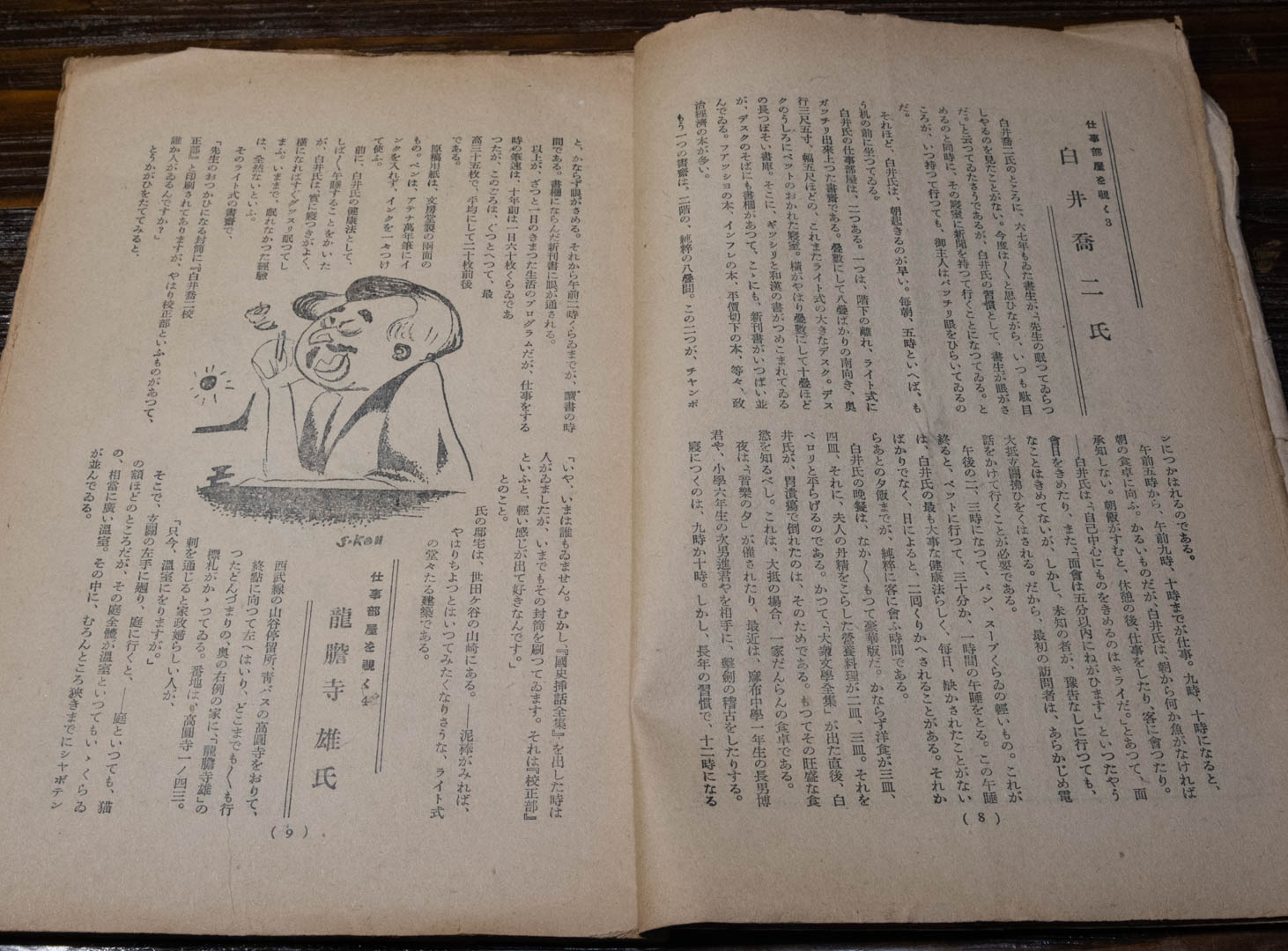

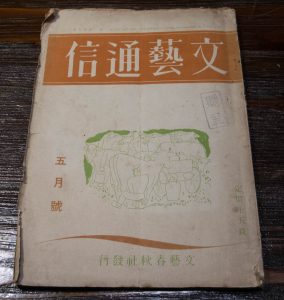

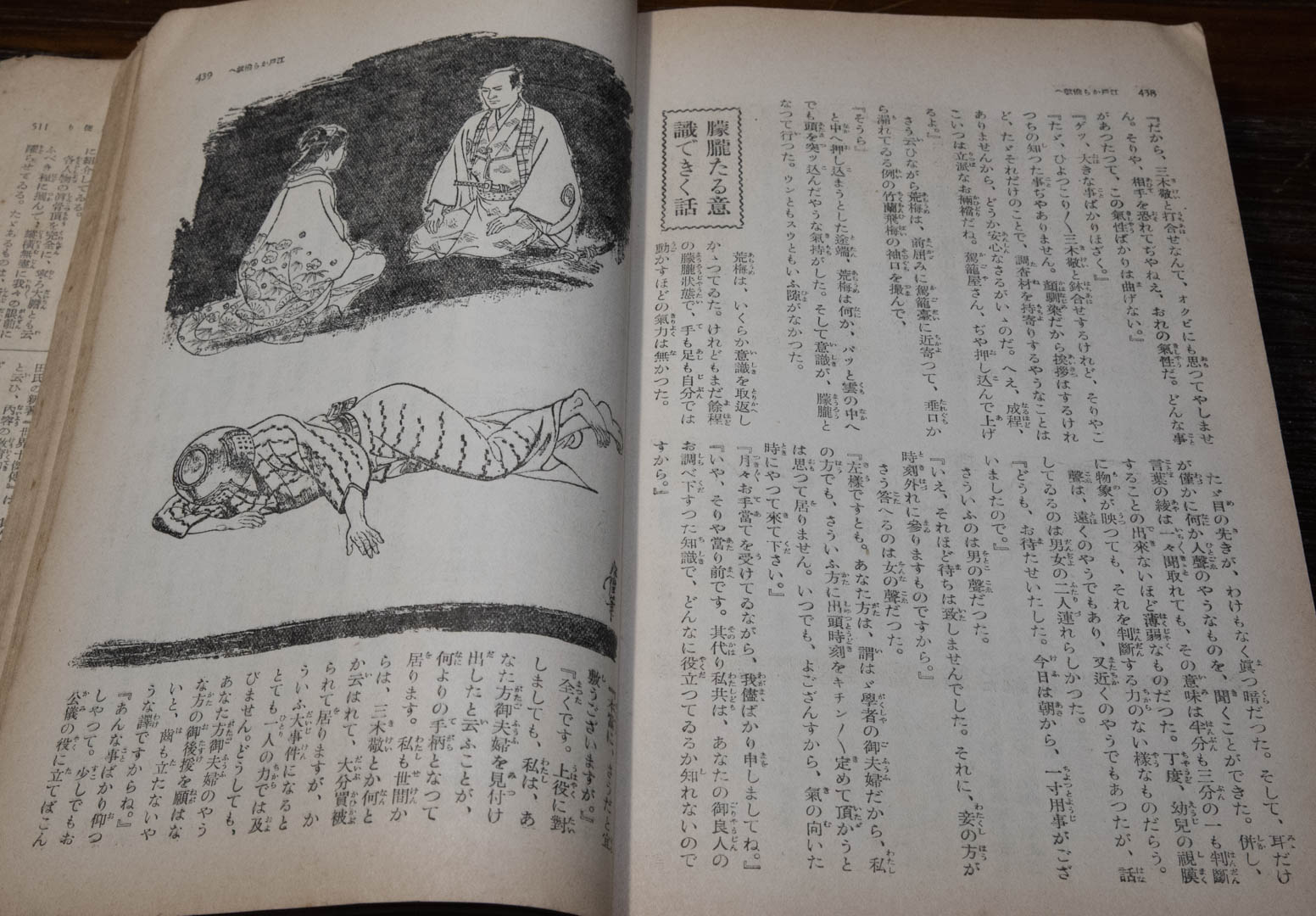

文藝通信 昭和9年5月号「仕事部屋を覗く3 白井喬二氏」

文藝春秋社から出ていた「文藝通信」という薄い雑誌の昭和9年(1934年)五月号の「仕事部屋を覗く3 白井喬二氏」を読了。白井喬二の普段の仕事振りが分かる貴重な記事です。それによると朝は書生よりも早く5時頃起き、それから仕事で9時、10時まで続け、その後朝食。その後はまた仕事をしたり客に会ったり。午後の2時・3時くらいにパンの軽い昼食を取って、そこから欠かさず毎日30分~1時間の昼寝。その後は来客と会う時間など。それから夕食で、白井喬二の夫人は栄養学の専門家ですが(結婚する時に、白井が女性も職を持つことを奨励した結果です)、意外なことに白井喬二はかなりの大食漢で、洋食皿が3~4、更に夫人特製の皿が2~3皿で、それをペロリと平らげるんだそうです。平凡社の「大衆文学全集」を手伝った時、この大食がたたって胃潰瘍で倒れたんだそうです。大食もあるんでしょうが、この全集の仕事はかなりハードだったんでしょう。夕食後は音楽を聴いたり、子供たちと剣道の稽古をしたりで、9時か10時には就寝。でも12時にはまた起きてそこから2時くらいまでが読書の時間だそうです。合計すると1日の睡眠時間は6~7時間です。

文藝春秋社から出ていた「文藝通信」という薄い雑誌の昭和9年(1934年)五月号の「仕事部屋を覗く3 白井喬二氏」を読了。白井喬二の普段の仕事振りが分かる貴重な記事です。それによると朝は書生よりも早く5時頃起き、それから仕事で9時、10時まで続け、その後朝食。その後はまた仕事をしたり客に会ったり。午後の2時・3時くらいにパンの軽い昼食を取って、そこから欠かさず毎日30分~1時間の昼寝。その後は来客と会う時間など。それから夕食で、白井喬二の夫人は栄養学の専門家ですが(結婚する時に、白井が女性も職を持つことを奨励した結果です)、意外なことに白井喬二はかなりの大食漢で、洋食皿が3~4、更に夫人特製の皿が2~3皿で、それをペロリと平らげるんだそうです。平凡社の「大衆文学全集」を手伝った時、この大食がたたって胃潰瘍で倒れたんだそうです。大食もあるんでしょうが、この全集の仕事はかなりハードだったんでしょう。夕食後は音楽を聴いたり、子供たちと剣道の稽古をしたりで、9時か10時には就寝。でも12時にはまた起きてそこから2時くらいまでが読書の時間だそうです。合計すると1日の睡眠時間は6~7時間です。

仕事の量はこの記事の10年前は1日原稿用紙60枚も書いていたようです。この頃はさすがに1日20枚くらいに落ちていたようです。といった感じです。

Laravelの認証:6で変更

今会社でPHP/Laravelであるシステムを作ろうとしています。

使用しているLaravelのバージョンは5.8ですが、ユーザー認証のやり方が、最新版の6(2019年9月3日公開)では変わっています。具体的には”php artisan make:auth”がエラーになります。

$ composer require laravel/ui

でパッケージをインストールし、

$ php artisan ui vue –auth

とやれば、認証システムがインストールされるようです。

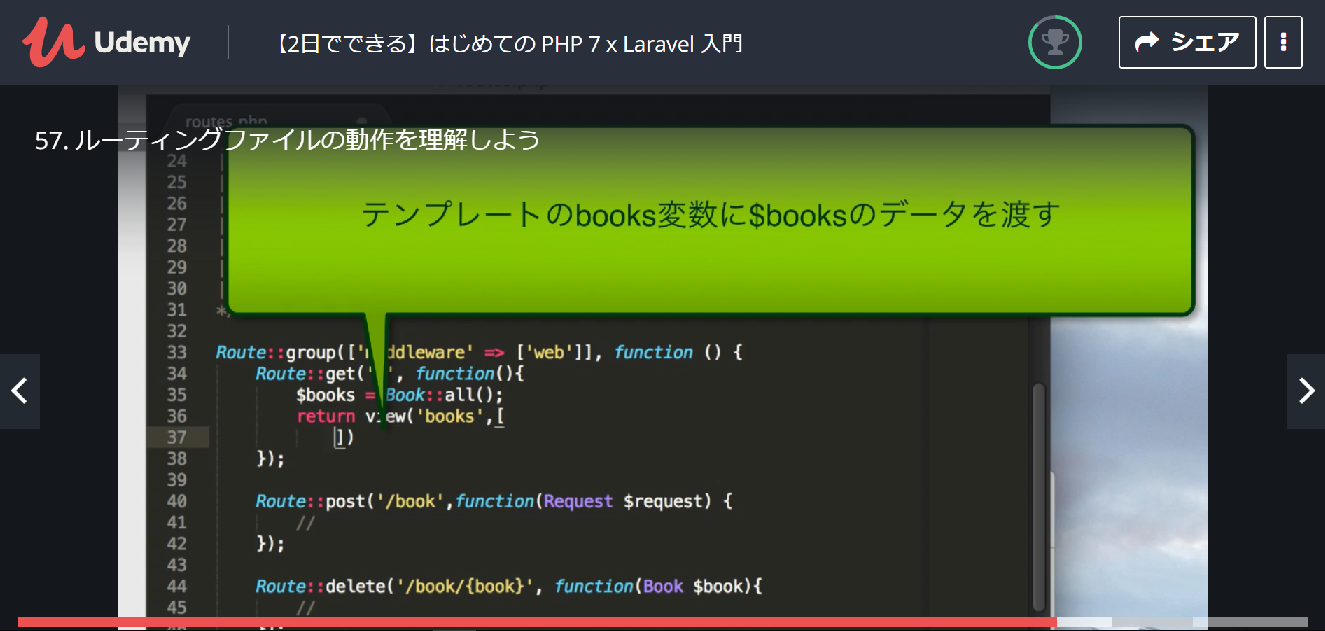

Udemyの「PHP7/Laravel」初級コースを受講してみました。

IT関係のオンライン講座がたくさんあるUdemyってどうなんだろうと思い、「はじめてのPHP7 X Laravel入門」というのを受けてみました。全体のボリュームは動画(といってもほとんどPCの画面ですが)で6時間程度、料金は1,600円とリーズナブルです。(ただこの価格はキャンペーン価格だったようで、今チェックしたら10,000円以上になっていました。Udemyの講座は価格がしょっちゅう変わるようです。)動画の時間は6時間ですが、実際に自分で動かしながら見る場合には、色んなもの(php, Laravel, jQuery, composer, sqlite3など)をインストールする必要があり、それぞれそれなりに時間がかかります。お盆休み中から始めて少しずつやって、2週間ちょっとかかりました。また全体が6時間といっても、Macの例とWindowsの例の両方が説明されているので、重複がかなりあり、正味は4時間半ぐらいではないかと思います。また、MacとWindowsで設定する内容はファイルパスの書き方とかを除けばほぼ同じ筈ですが、何故かデータベースの名前が違っていたりするのがあって、戸惑いました。(単なる講師のミスです。)また余計なものの説明が多く、たとえばjQueryの説明で、HP上で写真のスライドショーを実行させる、という例が出てきますが、phpとLaravelを使いたい人は要するにデータベースの操作ページを作りたい人が多い筈であり、こんなのはほとんど無関係と思います。実際にLaravelが登場するのはようやく半分を過ぎたあたりからです。

IT関係のオンライン講座がたくさんあるUdemyってどうなんだろうと思い、「はじめてのPHP7 X Laravel入門」というのを受けてみました。全体のボリュームは動画(といってもほとんどPCの画面ですが)で6時間程度、料金は1,600円とリーズナブルです。(ただこの価格はキャンペーン価格だったようで、今チェックしたら10,000円以上になっていました。Udemyの講座は価格がしょっちゅう変わるようです。)動画の時間は6時間ですが、実際に自分で動かしながら見る場合には、色んなもの(php, Laravel, jQuery, composer, sqlite3など)をインストールする必要があり、それぞれそれなりに時間がかかります。お盆休み中から始めて少しずつやって、2週間ちょっとかかりました。また全体が6時間といっても、Macの例とWindowsの例の両方が説明されているので、重複がかなりあり、正味は4時間半ぐらいではないかと思います。また、MacとWindowsで設定する内容はファイルパスの書き方とかを除けばほぼ同じ筈ですが、何故かデータベースの名前が違っていたりするのがあって、戸惑いました。(単なる講師のミスです。)また余計なものの説明が多く、たとえばjQueryの説明で、HP上で写真のスライドショーを実行させる、という例が出てきますが、phpとLaravelを使いたい人は要するにデータベースの操作ページを作りたい人が多い筈であり、こんなのはほとんど無関係と思います。実際にLaravelが登場するのはようやく半分を過ぎたあたりからです。

また、この講座で習得できるLaravelはあくまでも概要でしかなく、例えばページの外観を設定するbladeファイルというのがありますが、実際にそれを書く訳ではなく、既に出来ているファイルをダウンロードして、適当なフォルダーに配置するだけです。また、その中味の説明も概要だけです。

それからこの手の講座の宿命かもしれませんが、教材が作られたのは2016年で使っているLaravelのバージョンは5.2.31、2019年9月現在の最新バージョンは6です。一緒にやってみる場合はバージョンの同じのをわざわざ入れないと、あのファイルが無いとか、あのフォルダーがない、コマンドでエラーになる、などが発生します。特に一番時間をかけて教えてくれるroutes.phpというルーティング設定のファイルは現在のバージョンにはありません。(5.3から変りました。詳しくはここを参照。)

同じような例で、最後の補足講義の所で、scaffoldを入れて、データベースの登録・修正・削除画面を簡単に作る、というのがあるのですが、l5scaffoldという講義の中で使われているものは既に開発中止で、最新版に合わせてメンテもされておらず、(1)インストール時 (2)php artisan 実行時 (3)実際のデータベーススキーマ作成時、の全てでエラーが出ます。私は(1)と(2)はWebで調べて何とかクリアしましたが、(3)になって馬鹿馬鹿しいので諦めました。ちなみにLaravelの書籍を2冊持っていますが、l5scaffoldについてはまったく記載がありません。

という感じで、まあ値段安いからあまり文句を言うべきものではないのでしょうが、「Laravelを習得した!」というような修了感はまったくないです。

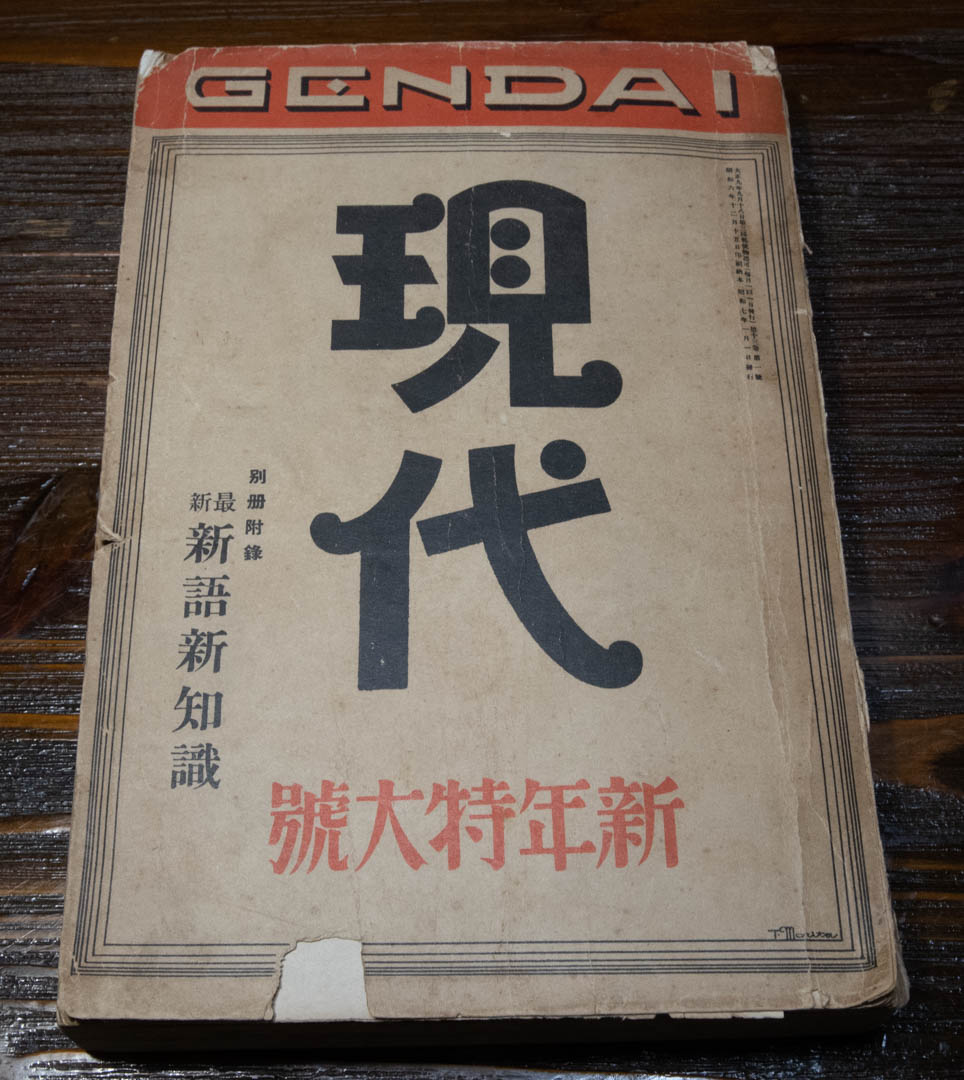

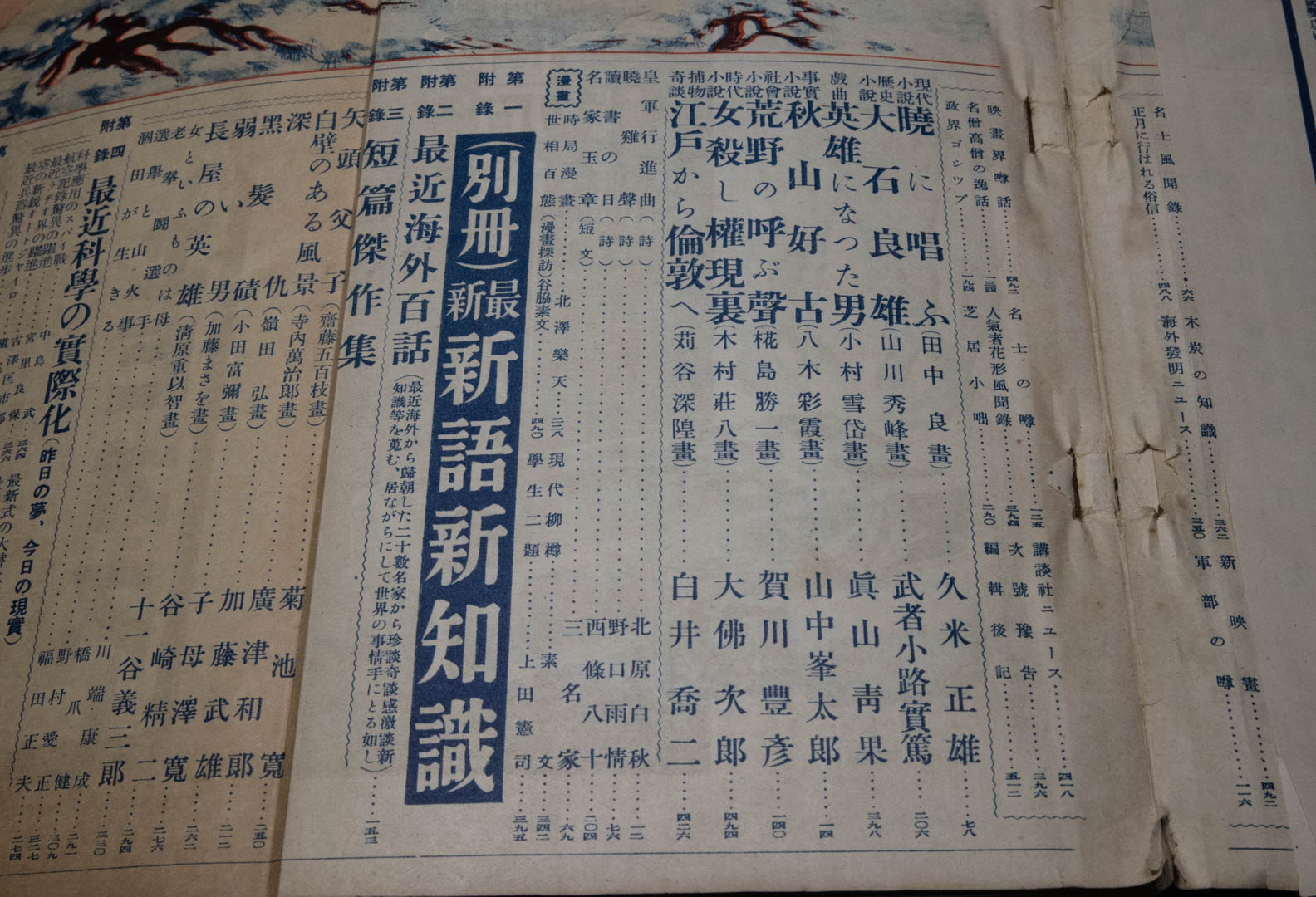

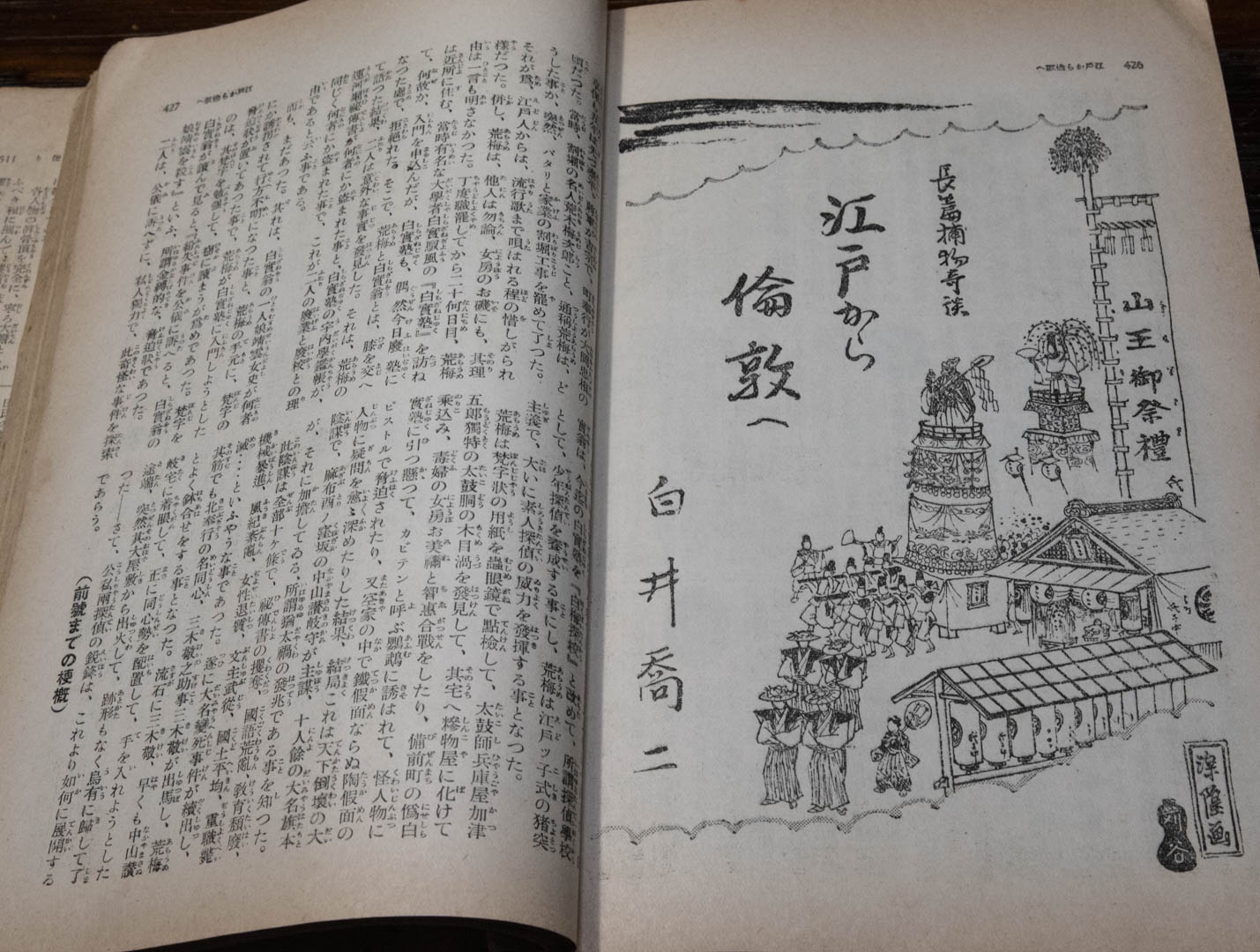

白井喬二の「江戸から倫敦へ」(連載三回分)

白井喬二の「江戸から倫敦へ」の連載三回分を読了。大日本雄弁会講談社の「現代」の昭和6年(1931年)二月号・三月号と昭和7年(1932年)一月号です。(ちなみに亡父が生まれたのが1932年の1月26日です。)

白井喬二の「江戸から倫敦へ」の連載三回分を読了。大日本雄弁会講談社の「現代」の昭和6年(1931年)二月号・三月号と昭和7年(1932年)一月号です。(ちなみに亡父が生まれたのが1932年の1月26日です。)

読んでみてびっくり、白井喬二の猶太禍捕物帳の第二弾です!

第一弾というのは、「傀儡大難脈」で、何故かユダヤ人が日本の色々な伝統芸能の家の秘伝書を盗んでいくのを、名与力の千面小三郎が暴いていくという話でした。この話を収めた「至仏峠夜話」という本の後書きで、白井自身が「猶太禍捕物帳」を更に書いていく予定があるようなことを述べていました。しかし私はそれで終わったのだと思っていたら、恐るべし、白井喬二、ちゃんと書いていました!

しかも、ユダヤ人が伝統芸能の家の秘伝書を盗んでいくという設定はそのままこの「江戸から倫敦へ」でも使われています。それどころか更に陰謀はこれを入れて全部で10あり、他は日本語を乱れさせる、教育を頽廃させる、機械により人間の職を奪う、風紀を紊乱する、女性の良い所を無くす、武術を貶めて文弱にする、国土をならす、重職にある武士の暗殺、という実に恐るべきものです。しかしいくらなんでも、江戸時代の日本に対して何故ユダヤ人がそんな陰謀を企むのかその辺りはまったく書いていないように思います。

ともかく一話読んだだけでも、荒唐無稽の極地で、ユダヤ人差別はいただけませんが、ストーリーとしては実にわくわくさせる展開でした。この頃の「現代」は日本の古本屋さんサイトで後2冊見つけて取り寄せ中ですが、全部(18回)読んでみたいものです。

宇宙家族ロビンソンの”One of Our Dogs Is Missing”

宇宙家族ロビンソンの”One of Our Dogs Is Missing”を観ました。出ました!恐怖のWilliam Welch脚本です。なのでとことんナンセンスな事件が続きます。まずは何故かロビンソン一家のいる星で地球の子犬が見つかります。初期の宇宙実験に使われたのが生き延びたという設定ですが、南極物語かよ!タローとジローは生きていました、みたいな設定です。(ソ連が人工衛星にライカ犬を乗せて打ち上げたのは有名ですが、そのライカ犬は打ち上げ直後に部屋の中が高熱になりすぐ死んでしまったとされています。)それよりさらに意味不明なのは、ナマハゲか日本の鬼みたいなエイリアンで、結局何がしたかったのかがさっぱり不明で、レーザーで数回撃たれても平気で生きていて、結局隕石が作ったクレーターの砂の中に消えて行きます。ドクター・スミスのナンセンス振りもWelch脚本だと拍車がかかり、何故かジュピター2号のレーザーガン全てを分解して元に戻せなくなってしまいます。また、子犬をエイリアンのスパイだと言い張り、子犬を探して撃ち殺す捜索隊を結成したりします。モーリーンはそういう状況に自分ではどうにも出来なくて、ロビンソン博士に無線で連絡しますが、博士が重要なミッション中ということで自分達の危険を言い出せず、でもロビンソン博士がモーリンの声の調子がおかしいのに気がついてすぐに引き返すという、1960年代らしい男女の役割のステレオタイプな描写が見られます。

宇宙家族ロビンソンの”One of Our Dogs Is Missing”を観ました。出ました!恐怖のWilliam Welch脚本です。なのでとことんナンセンスな事件が続きます。まずは何故かロビンソン一家のいる星で地球の子犬が見つかります。初期の宇宙実験に使われたのが生き延びたという設定ですが、南極物語かよ!タローとジローは生きていました、みたいな設定です。(ソ連が人工衛星にライカ犬を乗せて打ち上げたのは有名ですが、そのライカ犬は打ち上げ直後に部屋の中が高熱になりすぐ死んでしまったとされています。)それよりさらに意味不明なのは、ナマハゲか日本の鬼みたいなエイリアンで、結局何がしたかったのかがさっぱり不明で、レーザーで数回撃たれても平気で生きていて、結局隕石が作ったクレーターの砂の中に消えて行きます。ドクター・スミスのナンセンス振りもWelch脚本だと拍車がかかり、何故かジュピター2号のレーザーガン全てを分解して元に戻せなくなってしまいます。また、子犬をエイリアンのスパイだと言い張り、子犬を探して撃ち殺す捜索隊を結成したりします。モーリーンはそういう状況に自分ではどうにも出来なくて、ロビンソン博士に無線で連絡しますが、博士が重要なミッション中ということで自分達の危険を言い出せず、でもロビンソン博士がモーリンの声の調子がおかしいのに気がついてすぐに引き返すという、1960年代らしい男女の役割のステレオタイプな描写が見られます。

ベトナム語の入門書入手

技能実習生について調べていて、一番被害に遭っているのはベトナム人でした。ベトナムは国を挙げて労働者の「輸出」を推進していて、その過程での中間業者への規制が機能していないこと、そして社会主義の国なのに労働者の地位が低く、基本的な労働者の権利といった教育を国民に対してほとんどしていない、またフィリピンなどがもっと昔から労働者送り出しの経験を持っていて、それなりに国の支援機構があるのに対し、ベトナムがドイモイ後国を開いてから歴史が浅く、労働者の海外送り出しについて国の支援がほとんどありません。

技能実習生について調べていて、一番被害に遭っているのはベトナム人でした。ベトナムは国を挙げて労働者の「輸出」を推進していて、その過程での中間業者への規制が機能していないこと、そして社会主義の国なのに労働者の地位が低く、基本的な労働者の権利といった教育を国民に対してほとんどしていない、またフィリピンなどがもっと昔から労働者送り出しの経験を持っていて、それなりに国の支援機構があるのに対し、ベトナムがドイモイ後国を開いてから歴史が浅く、労働者の海外送り出しについて国の支援がほとんどありません。

そういう訳で、何かの役に立つかもしれないと思って、これをポチってみました。これまで手を出したアジアの言語は、かなり勉強した韓国語を除くと、広東語少し、マレー語(インドネシア語)少し、タイ語ほんの少し(以前在籍したソフトウェア会社でIPAのプロジェクトで、多言語対応インプットメソッドというので応募し、対応言語が日本語・中国語・タイ語だったので、ちょっとだけ文字を中心に勉強したもの)ぐらいです。

ベトナム語は基本的に独立語(膠着語や屈折語ではないという意味での)ですが、中国語の影響を強く受けていて、中国語は4声ですが、ベトナム語は6声あるようで、なかなか敷居は高そうです。ただ文字はアクセント記号付きアルファベットなのでそこは入りやすいです。