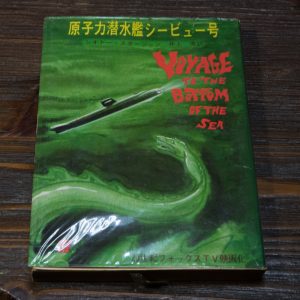

Wikipediaで「原子力潜水艦シービュー号」のノベライズ版が出ていることを知り、どんなものかと古書店サイトで購入してみました。中を見たら、映画の「地球温暖化エディション」の小説化でした。私はあの映画版、一応観ましたけどあまりいいと思っていないので、多分これは読まないと思います。ただ、面白いのが書いたのがSF作家のシオドア・スタージョンだということです。(この本での表記は「シオドー・スタージョン」、「人間以上」が代表作で、それは石ノ森章太郎の「サイボーグ009」の設定のベースになっています。)スタージョンは、スター・トレックのファーストシーズンでも2本脚本を書いています。1本はこの間観た、やって来た人の願望を現実化する遊園地惑星の話、もう1本は一部で有名ないつも冷静なバルカン星人が一生で一回おかしくなる婚姻の話で、ミスター・スポックもおかしくなり、婚約者を賭けてカーク艦長と戦う、という変な話です。

Wikipediaで「原子力潜水艦シービュー号」のノベライズ版が出ていることを知り、どんなものかと古書店サイトで購入してみました。中を見たら、映画の「地球温暖化エディション」の小説化でした。私はあの映画版、一応観ましたけどあまりいいと思っていないので、多分これは読まないと思います。ただ、面白いのが書いたのがSF作家のシオドア・スタージョンだということです。(この本での表記は「シオドー・スタージョン」、「人間以上」が代表作で、それは石ノ森章太郎の「サイボーグ009」の設定のベースになっています。)スタージョンは、スター・トレックのファーストシーズンでも2本脚本を書いています。1本はこの間観た、やって来た人の願望を現実化する遊園地惑星の話、もう1本は一部で有名ないつも冷静なバルカン星人が一生で一回おかしくなる婚姻の話で、ミスター・スポックもおかしくなり、婚約者を賭けてカーク艦長と戦う、という変な話です。

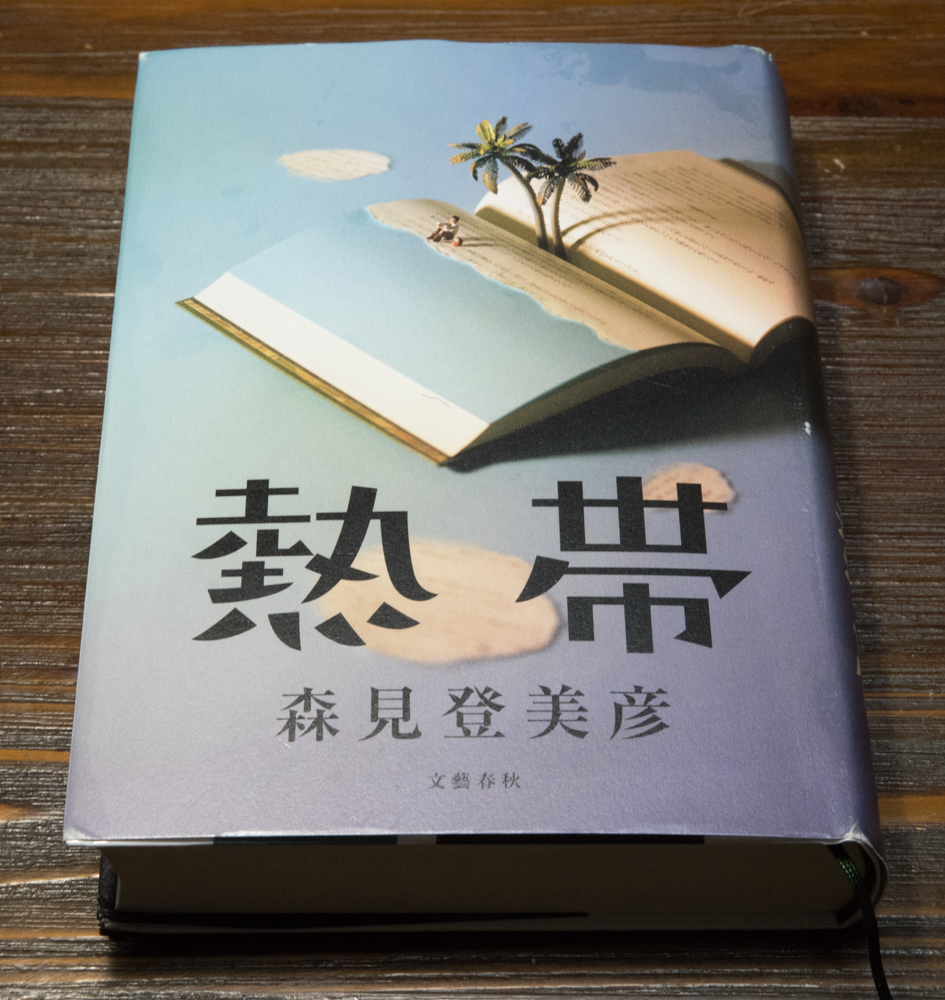

森見登美彦の「熱帯」

森見登美彦の「熱帯」を読了。森見登美彦の作品でこの前に読んだのは2年前の「夜行」ですが、その「夜行」と傾向は似ていて延長線上にあるとも言えるような作品です。「夜行」はある画家が残した連作の版画を巡って、ある語学学校の仲間が旅先で経験した不思議な出来事を語り合っている内、その出来事が起きた場所がすべてその連作版画が描いていた場所で、といった話で、創造の世界と現実の世界の境界線が曖昧になって混じり合う不思議な作品でした。今回の「熱帯」は、いわゆる千夜一夜物語(アラビアン・ナイト)をかなりの部分モティーフとして使っています。千夜一夜物語自体がシャフリヤール王とシェヘラザード(この本ではシャハラザード)のお話がいわば外枠(額縁)としてのお話になり、その枠の中にシェヘラザードが毎夜王に語ったという色々な話が入る、という入れ子の構造になっています。「熱帯」は千夜一夜物語の中の失われてしまった一話という設定で、千夜一夜物語を読んだ者は誰しもシェヘラザードの魔術にかかって、自身が物語の中に登場し、あげくの果ては自身が物語の語り手になる、という多重の入れ子構造をもった物語となっています。前半の、ごく少数しか世の中に出回っておらず、読んだ者も多くない、佐山尚一の「熱帯」という小説についての謎が語られます。この小説を読もうとしたものは、全員途中で何故か本が行方不明になってしまい、最後まで読んだ者は誰もいないことになっています。数少ない「熱帯」を一度読もうとしたことがある者が集まって、お互いが覚えているストーリーを寄せ合うことにより、「熱帯」の内容を再現しようとします。この辺りが一番面白いです。後半は、物語の世界自体がその佐山尚一の書いた「熱帯」の中に入り込み、結局、佐山尚一→森見登美彦→読者自身の境界が曖昧になる不思議な小説です。正直な所、前回の「夜行」は今一つ私は好きになれないものがありましたが、今回の「熱帯」は「夜行」の路線を継承しつつ、小説としてのスケールははるかに優っており、なかなかの作品になっていると思います。

森見登美彦の「熱帯」を読了。森見登美彦の作品でこの前に読んだのは2年前の「夜行」ですが、その「夜行」と傾向は似ていて延長線上にあるとも言えるような作品です。「夜行」はある画家が残した連作の版画を巡って、ある語学学校の仲間が旅先で経験した不思議な出来事を語り合っている内、その出来事が起きた場所がすべてその連作版画が描いていた場所で、といった話で、創造の世界と現実の世界の境界線が曖昧になって混じり合う不思議な作品でした。今回の「熱帯」は、いわゆる千夜一夜物語(アラビアン・ナイト)をかなりの部分モティーフとして使っています。千夜一夜物語自体がシャフリヤール王とシェヘラザード(この本ではシャハラザード)のお話がいわば外枠(額縁)としてのお話になり、その枠の中にシェヘラザードが毎夜王に語ったという色々な話が入る、という入れ子の構造になっています。「熱帯」は千夜一夜物語の中の失われてしまった一話という設定で、千夜一夜物語を読んだ者は誰しもシェヘラザードの魔術にかかって、自身が物語の中に登場し、あげくの果ては自身が物語の語り手になる、という多重の入れ子構造をもった物語となっています。前半の、ごく少数しか世の中に出回っておらず、読んだ者も多くない、佐山尚一の「熱帯」という小説についての謎が語られます。この小説を読もうとしたものは、全員途中で何故か本が行方不明になってしまい、最後まで読んだ者は誰もいないことになっています。数少ない「熱帯」を一度読もうとしたことがある者が集まって、お互いが覚えているストーリーを寄せ合うことにより、「熱帯」の内容を再現しようとします。この辺りが一番面白いです。後半は、物語の世界自体がその佐山尚一の書いた「熱帯」の中に入り込み、結局、佐山尚一→森見登美彦→読者自身の境界が曖昧になる不思議な小説です。正直な所、前回の「夜行」は今一つ私は好きになれないものがありましたが、今回の「熱帯」は「夜行」の路線を継承しつつ、小説としてのスケールははるかに優っており、なかなかの作品になっていると思います。

革砥(Strop)について

革砥(ストロップ)について。砥石を50種類揃えている私が、革砥で1種類だけということは当然なくて、昨日届いたの入れて現時点で4種類。

革砥(ストロップ)について。砥石を50種類揃えている私が、革砥で1種類だけということは当然なくて、昨日届いたの入れて現時点で4種類。

一番左のは、Bush Craftという所のもので剃刀用に買ったのではなくて、包丁の仕上げで微細なカエリを取るのに使おうと思ってポチったものです。本当の意味の研ぎに使うには左に写っているような研磨粒子入りのコンパウンドを塗って使います。コンパウンドは粗さ別に4種類ぐらい販売されています。でもまだコンパウンドを使ったことはないです。剃刀用としてはコンパウンド無しでも表面が粗すぎて使えない感じです。

左から2番目は山秀という所の牛革。両面で使えますが、片側が仕上げ用として緻密で剃刀でも使えます。しかし、かなり柔らかくて剃刀が切れ込みやすく、その場合に簡単に剥がれてしまって耐久性がイマイチです。

3番目は本日届いたもので、西洋剃刀メーカーのDovoが出しているストロップで牛革です。予想よりちょっと小さいです。幅が狭いので剃刀の刃渡り分の長さを一度に磨くことが出来ず、X研ぎという特殊な磨き方をする必要があります。その他はまだ1回使っただけなんで感想はその内。

一番右が、剃刀用に現在一番使っている、叶山革砥製作所のもの。これは農耕馬のお尻の革で現在では希少品であるコードバン製です。# 6300という番号です。この番号は革の厚さであり、番号が大きいから目が細かいという訳ではないようです。むしろ革が厚くなると緻密さは減るみたいです。価格的には番号が大きい方が高くなります。(高いのは2万円~3万円もします。)その他、布砥も一緒に付いています。昔私が子供の頃、理髪師の人が使っていたのはこれが一番イメージとして近いと思います。品質的には左の2つとは一線を画しており、素晴らしい品質で剃刀に最適です。その代わりお値段も左の2つの約4倍(1万4千円)です。叶山革砥製作所は日本では現在唯一残った革砥のメーカーみたいです。

問題なのは革砥というのは消耗品で、使っていると痛んできて交換しなければなりません。特に叶山革砥製作所のは高価なんで、剃刀の刃で切ったりしないように注意して使う必要があります。(ストロッピングは、刃物を引いて磨きます。刃の方向に押すと間違いなく革砥も刃も傷めます。)

ちなみに、研磨剤を使わない革砥でのストロッピングは、剃刀の刃に微細なカエリやバリがあった場合、それを取り除くことは期待出来ます。また、刃に脂分付着している場合に、それを取り除く効果もありそうです。しかし摩耗して丸くなった刃をもう一度鋭くするような機能は無いと思います。逆に鋭すぎる刃を若干丸くする、という効果はありそうな気がします。(ストロッピング時の刃と革砥の間の角度にもよりますが。)

なお、革砥が手元にない場合は新聞紙を使うと、油性インクの効果もあって良いみたいです。包丁のカエリ取りも、新聞紙でやると良いと書いてある本がありました。

1/2 hollowの西洋剃刀(西洋剃刀2本目)

西洋剃刀の1本目はドイツのゾーリンゲンのDovo製のFull hellowタイプ(刃の両側にスキを入れて、かなり薄くしたもの。髭を剃った時に音が響くのと、ある程度肌に合わせて刃がしなります。)でしたが、アメリカのAmazonで1/2 Hollowのも購入してみました。送料除くと$20で安物ですが、刃はステンレスではなく炭素鋼です。予想通りというか、ジョリジョリ音の高さがFull Hollowタイプより低くなっていて落ち着いた感じです。Full hollowよりも刃に剛性感があります。剃り味は、価格の割りには健闘している、という感じでDovoに比べて極端に切れ味が悪くなっていたりはしません。値段からいっても入門用に手頃かも。ただ、柄はさすがにDovoに比べるとかなり安っぽさがあります。この柄もシェービングの教科書によれば、剃る場所で刃との角度を変えるんですね。

西洋剃刀の1本目はドイツのゾーリンゲンのDovo製のFull hellowタイプ(刃の両側にスキを入れて、かなり薄くしたもの。髭を剃った時に音が響くのと、ある程度肌に合わせて刃がしなります。)でしたが、アメリカのAmazonで1/2 Hollowのも購入してみました。送料除くと$20で安物ですが、刃はステンレスではなく炭素鋼です。予想通りというか、ジョリジョリ音の高さがFull Hollowタイプより低くなっていて落ち着いた感じです。Full hollowよりも刃に剛性感があります。剃り味は、価格の割りには健闘している、という感じでDovoに比べて極端に切れ味が悪くなっていたりはしません。値段からいっても入門用に手頃かも。ただ、柄はさすがにDovoに比べるとかなり安っぽさがあります。この柄もシェービングの教科書によれば、剃る場所で刃との角度を変えるんですね。

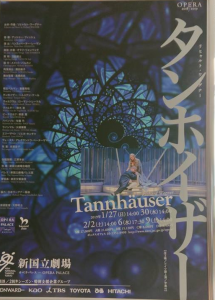

新国立劇場でのワーグナーの「タンホイザー」公演

1月27日(日)に、新国立劇場で「タンホイザー」を観てきました。2週連続のTOEIC受験の後の、まあいわゆる自分へのご褒美です。このオペラは、ともかく音楽が全てのオペラの中で一番好きです。お話自体は、いかにもワーグナー的なエロスとアガペーの葛藤、聖なる女性による救い、で無茶苦茶面白いという訳ではありませんが、3時間を超える長さを、25分休憩が2回あったせいもあって、退屈せずに観ることが出来ました。

1月27日(日)に、新国立劇場で「タンホイザー」を観てきました。2週連続のTOEIC受験の後の、まあいわゆる自分へのご褒美です。このオペラは、ともかく音楽が全てのオペラの中で一番好きです。お話自体は、いかにもワーグナー的なエロスとアガペーの葛藤、聖なる女性による救い、で無茶苦茶面白いという訳ではありませんが、3時間を超える長さを、25分休憩が2回あったせいもあって、退屈せずに観ることが出来ました。

歌手の中ではエリーザベトを歌ったソプラノのリエネ・キンチャが出色の出来栄えでした。この方知らなかったのですが、2012年ぐらいから活躍しており、欧州では引っ張りだこのようです。ラトヴィアの出身です。何より声が良く通るのが素晴らしいです。また身長も、4人の小姓の日本人歌手よりも頭一つ分高く、ステージでは非常に見栄えがします。

タンホイザー(ハインリヒ)役のテノールのトルステン・ケールは、まあ良くあるおデブで髭のテノールで、私が好きなタイプではありませんが、まあまあでした。

日本人歌手の中では領主ヘルマンを演じた妻屋秀和が良かったです。身長もソプラノに負けておらず、こちらも中々目立っていました。

ヴォルフラムを歌った、ローマン・トレーケルについては、私はこの人の「冬の旅」のCDを持っていますが、ちょっと神経質過ぎて線が細いような印象を受けました。

このオペラは、2007年に新国立劇場10周年を記念した公演のリバイバルみたいですが、演出は奇をてらわずオーソドックスで好感が持てました。ハインリヒが歌合戦で思わず肉体愛を賛美する場面では、場が凍り付く感じを、照明を赤にして表現していて、とても分かりやすかったです。

オペラ、次は2019年10月の「エフゲーニー・オネーギン」を観に行きたいです。これも好きなオペラです。

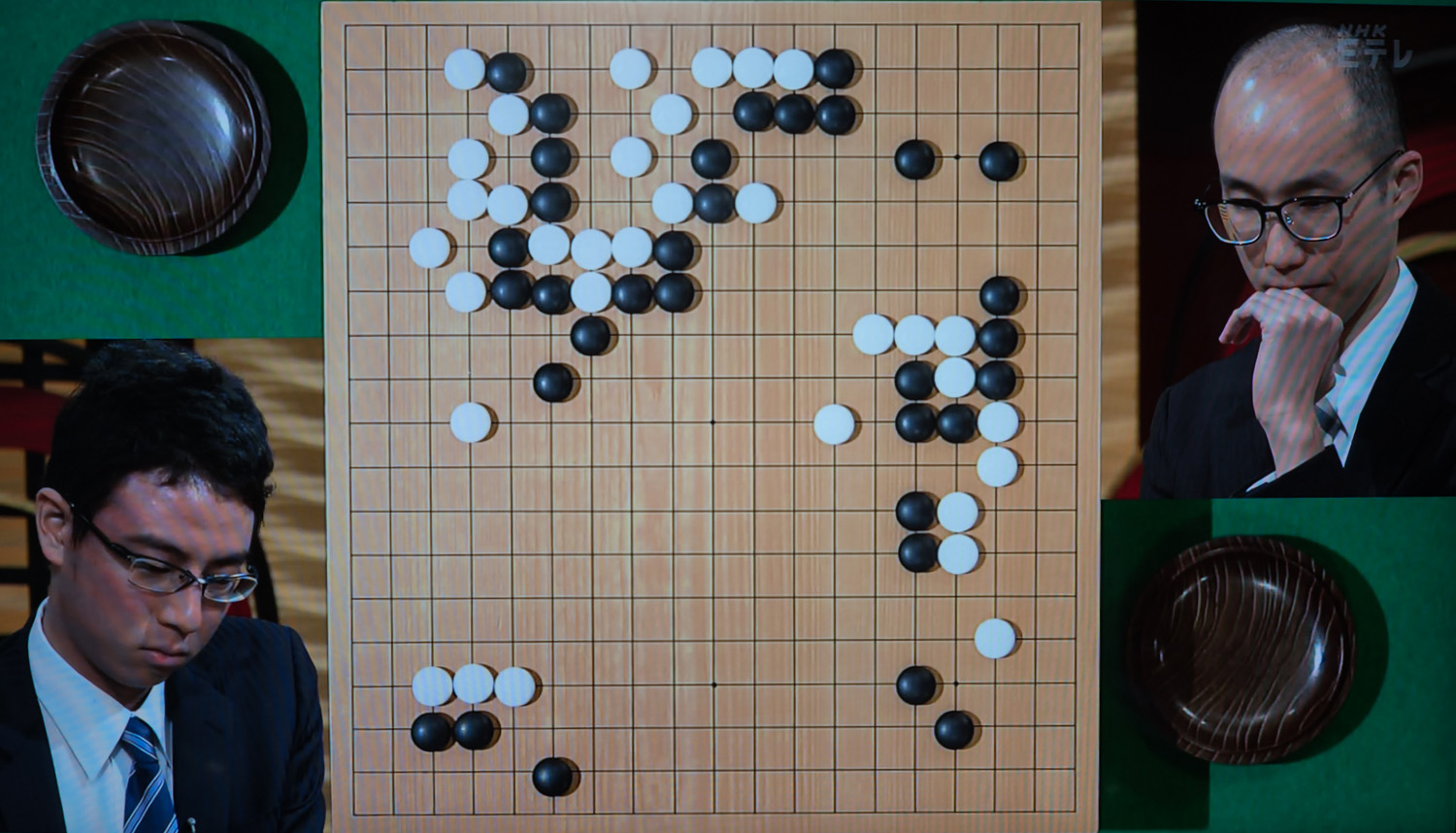

NHK杯戦囲碁 一力遼8段 対 黄翊祖8段

昨日の(昨日はオペラ鑑賞だったので、録画で視聴)NHK杯戦の囲碁は黒番が一力遼8段、白番が黄翊祖8段の対戦でした。布石は黒が2隅小目、白が2隅星でした。左下隅で一力8段は白の星に対し、いきなり三々に入りました。以前買ったアルファ碁に関する本の中では「絶対に私はいきなり三々に入らない」と言っていましたが、このNHK杯戦でも既に2度目で、完全に意見を変えたようです。左上隅と上辺の折衝で、白は黒を無理矢理切り離し、また黒も上辺の白を押さえていって、いきなり攻め合いみたいな格好になりましたが、結局白が黒の4子を取込み、かなりの大きさの地を持って治まりました。黒は厚くはなりましたが、締め付けとかが利いた訳ではなく、この別れは白が打ちやすかったかと思います。黒がこの厚みを活かして右辺の白に迫った時、白がその黒に付けたのが若干問題手で、黒に跳ね出されて切断され、中央の浮いた白は黒の厚みを活かしての攻めの格好のターゲットになった感じです。しかし、黒が厳しく攻めるというより手厚く打った関係で、白は黒模様の中で居直り、それなりに地をもって治まった感じになったので、ここでも白がポイントを上げたと思います。そうなると黒は左辺の白を分断し、なおかつ下辺を拡げることになりますが、白は下辺についてもうまく侵入し、また左辺も大きな損をしないでしのぎました。これで下辺を他に影響が出ない形でしのげば白の完勝譜でしたが、上方の白と下辺の白の間で、ちょっと白に疑問手があり、下辺と上方の白を見合いにするような打ち方を黒にされてしまいました。白は下辺を優先したのですが、今度は一度は地をもって治まったかに見えた上方の白に手が生じ、結局この白が死んでしまいました。こうなると黒地が膨大で、さすがの白の好局もフイになりました。一力遼8段はしのぐが得意で攻めて相手の石を取るのは、相手のしのぐ手がすべて見えてしまって不得意だそうです。しかし本局ではこれしかないというわずかな勝ちパターンを見事に捉えて勝利しました。

昨日の(昨日はオペラ鑑賞だったので、録画で視聴)NHK杯戦の囲碁は黒番が一力遼8段、白番が黄翊祖8段の対戦でした。布石は黒が2隅小目、白が2隅星でした。左下隅で一力8段は白の星に対し、いきなり三々に入りました。以前買ったアルファ碁に関する本の中では「絶対に私はいきなり三々に入らない」と言っていましたが、このNHK杯戦でも既に2度目で、完全に意見を変えたようです。左上隅と上辺の折衝で、白は黒を無理矢理切り離し、また黒も上辺の白を押さえていって、いきなり攻め合いみたいな格好になりましたが、結局白が黒の4子を取込み、かなりの大きさの地を持って治まりました。黒は厚くはなりましたが、締め付けとかが利いた訳ではなく、この別れは白が打ちやすかったかと思います。黒がこの厚みを活かして右辺の白に迫った時、白がその黒に付けたのが若干問題手で、黒に跳ね出されて切断され、中央の浮いた白は黒の厚みを活かしての攻めの格好のターゲットになった感じです。しかし、黒が厳しく攻めるというより手厚く打った関係で、白は黒模様の中で居直り、それなりに地をもって治まった感じになったので、ここでも白がポイントを上げたと思います。そうなると黒は左辺の白を分断し、なおかつ下辺を拡げることになりますが、白は下辺についてもうまく侵入し、また左辺も大きな損をしないでしのぎました。これで下辺を他に影響が出ない形でしのげば白の完勝譜でしたが、上方の白と下辺の白の間で、ちょっと白に疑問手があり、下辺と上方の白を見合いにするような打ち方を黒にされてしまいました。白は下辺を優先したのですが、今度は一度は地をもって治まったかに見えた上方の白に手が生じ、結局この白が死んでしまいました。こうなると黒地が膨大で、さすがの白の好局もフイになりました。一力遼8段はしのぐが得意で攻めて相手の石を取るのは、相手のしのぐ手がすべて見えてしまって不得意だそうです。しかし本局ではこれしかないというわずかな勝ちパターンを見事に捉えて勝利しました。

厚労省の役人による手抜きの統計調査について

今騒がれている厚労省の手抜きの統計調査について。

私はまったく不思議に思いません。15年以上前から厚労省の役人がろくでもない人達だというのは認識していました。

丁度21世紀になったばかりの頃、私はソフトウェア会社にいましたが、そこのワープロソフトが官公庁で広く使われていました。そして官公庁で文書データベースを作ることになり、そのためにワープロでSGML(Standard Generalized Markup Language {標準一般化マークアップ言語}、WebのHTMLはSGMLの一つのアプリケーションです、今はSGMLは複雑すぎて欠点が多いので、XMLに変わりました)文書を作る機能を開発するよう依頼を受け、何度か厚労省(その当時は厚生省)の役人と打合せを行いました。

その官公庁用の文書データベースの目的が何なのかと聞いた時に、「何かやばい事が起きた時にすぐに関連文書を取り出して処分するため」といけしゃあしゃあと言っていた人達ですから。

今回の件も間違いなく証拠隠滅をやっていると思います。

ワーグナーのタンホイザーの話の矛盾点

昨日の新国立劇場でのタンホイザー公演は非常に良かったですが、その感想は別途アップします。

公演中に思っていたのは、ワーグナーが作ったお話の矛盾点です。このオペラの中に「ヴァルトブルク城の歌合戦」というのが出てきて、これは史的事実で、またヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデという、ドイツの吟遊詩人(ミンネゼンガー)でもっとも有名な詩人がこの歌合戦に参加したのも事実です。

問題は、フォーゲルヴァイデの立ち位置で、オペラではハインリヒ(タンホイザー)が肉体的愛(エロス)を精神的愛(アガペー)よりも上にしたのに対し、フォーゲルヴァイデは精神的な愛を最上位とする詩人としてハインリッヒを非難する側として登場します。これは、ワーグナーのフェイク歴史といってしまえばそれまでですが、事実とはまるで逆です。フォーゲルヴァイデこそ、ハインリヒと同じ肉体的愛を訴えた詩人でした。

フォーゲルヴァイデの代表的な詩は、ドイツ人ならおそらく誰でも知っている「ウンダー・デア・リンデン(菩提樹の樹の下で)」です。この詩の内容は、どこにでもいる庶民の若い娘が、彼との性愛の楽しみ(菩提樹の樹の下で彼とエッチした)を歌っているものです。ついでに言うと、この詩の中に「彼と1000回もキスしたの」というのが出てきます。これは、明らかに古代ローマの詩人カトゥルスの有名な詩(「カルミナ」第5)のもじり(本歌取り)です。このカトゥルスの詩は、愛人レスビア(当時の高級娼婦だったと言われています)に対するある種の赤裸々な愛を歌ったもので、これも精神的な愛より肉体的愛の要素が強いものです。当時のミンネザングと呼ばれた吟遊詩人の詩は、「高いミンネ」(hohe Minne)と呼ばれた、高貴な婦人への献身的な愛(ミンネは「愛」の意味です)を歌うものが主流でした。それに対して、フォーゲルヴァイデは「低いミンネ (niedere Minne)」というものを提唱し、貴婦人ではなく庶民の娘を登場させ、精神的な愛ではなく、直接的な性愛の喜びを歌っています。

つまり、タンホイザーにおけるハインリヒの主張はほとんどそのままフォーゲルヴァイデの主張であり、それがハインリヒの反対派に回っているのはきわめて変だということです。

下の写真は、そのヴァルトブルク城の中に飾ってある、歌合戦の絵です。(2004年にヴァルトブルク城に行っています。この城はルターが最初にドイツ語聖書を訳した場所としても有名です。)

原子力潜水艦シービュー号の”The Monster’s Web”

原子力潜水艦シービュー号の”The Monster’s Web”を観ました。タイトル通り巨大海中グモが登場し、科学者のガントが開発した新しい燃料を使った高速潜水艦のテスト中に、テスト艦の艦長が判断を誤り、その巨大海中グモの蜘蛛の巣にテスト艦は突っ込んでしまいます。ガントは奇跡的に助かりましたが、ネルソン提督はその燃料が海水に触れ水圧がかかると大爆発を起こすことを指摘します。テスト艦に残された燃料が爆発すると何百万人も死ぬことになります。

原子力潜水艦シービュー号の”The Monster’s Web”を観ました。タイトル通り巨大海中グモが登場し、科学者のガントが開発した新しい燃料を使った高速潜水艦のテスト中に、テスト艦の艦長が判断を誤り、その巨大海中グモの蜘蛛の巣にテスト艦は突っ込んでしまいます。ガントは奇跡的に助かりましたが、ネルソン提督はその燃料が海水に触れ水圧がかかると大爆発を起こすことを指摘します。テスト艦に残された燃料が爆発すると何百万人も死ぬことになります。

でこのガントが何とか大グモを倒そうとして躍起になる、というのは巨大クジラの時の話と同じパターンです。

この回で面白いのはネルソン提督はフライングサブが大グモに捕まって逃げだそうとした時に、ガントが無理なパワーをかけてフライングサブを一部爆発させてしまい、そのショックでネルソン提督が気絶してしまいます。従って話の半分くらいがネルソン提督無しで進むという珍しいパターンです。

結局活躍したのはガントの方で、勝手な判断ながら自分の開発した燃料で大グモを倒します。

後奇妙なのはシービュー号って本当に原子力エンジンなのかということです。ガントはクレーン艦長に自分の燃料を使えばシービュー号なら90ノット(時速167Km)出せる、と言います。原子力エンジンなら、別の燃料を使えたりしない筈ですが…大体良く考えると、「原子力潜水艦」と言っているのは日本語吹き替え版だけで、もしかすると最初から核エンジンという設定はなかったのかも。

原子力潜水艦シービュー号の”The Death Ship”

原子力潜水艦シービュー号の”The Death Ship”を観ました。出だしは緊迫感があって、シービュー号がいきなり正体不明の潜水艦に追われ、その潜水艦が魚雷を発射します。かろうじてかわしたシービュー号は逆にホーミング魚雷を発射しますが、その潜水艦はホーミング魚雷の回避装置を備えていて難なく攻撃をかわし、また魚雷を発射します。クレーン艦長はネルソン提督の許可が必要な超音波魚雷の発射を独断で命じ、何とかその潜水艦(無人のドローン潜水艦)を撃破します。

原子力潜水艦シービュー号の”The Death Ship”を観ました。出だしは緊迫感があって、シービュー号がいきなり正体不明の潜水艦に追われ、その潜水艦が魚雷を発射します。かろうじてかわしたシービュー号は逆にホーミング魚雷を発射しますが、その潜水艦はホーミング魚雷の回避装置を備えていて難なく攻撃をかわし、また魚雷を発射します。クレーン艦長はネルソン提督の許可が必要な超音波魚雷の発射を独断で命じ、何とかその潜水艦(無人のドローン潜水艦)を撃破します。

そこからちょっと話が変になって、シービュー号に新たに取り付ける自動運転装置を実験するために、いつものクルーは全て退船し、その替わりに科学者10人が乗り込みます。そして深海で自動運転の実験中に、突然シービュー号のパワーがダウンし、計器類が火を吹き、シービュー号はコントロール不能になります。シービュー号の上部にいるある船の上で7ヵ国の集まった平和条約の締結が行われようとしており、それに反対する国がシービュー号を乗っ取ってシービュー号からの魚雷攻撃でその船を沈めようとします。

という設定はかなり無理矢理で、結局何かというと、密室とみなせる潜水艦内で、乗員が一人また一人と殺されていって「犯人は誰か」を引っ張る、「そして誰もいなくなった」のシービュー版です。この話で面白いのは、ネルソン提督自身が10,000Vの高電圧に感電して死んでしまうことです。でも本当に死んでしまうとシービュー号の話はここで終わってしまうのですが、さすがにどんでん返しがあります。どっちにせよかなり無理矢理に「そして誰もいなくなった」状況をシービュー号の中で作り出そうとした、強引な脚本と言わざるを得ません。