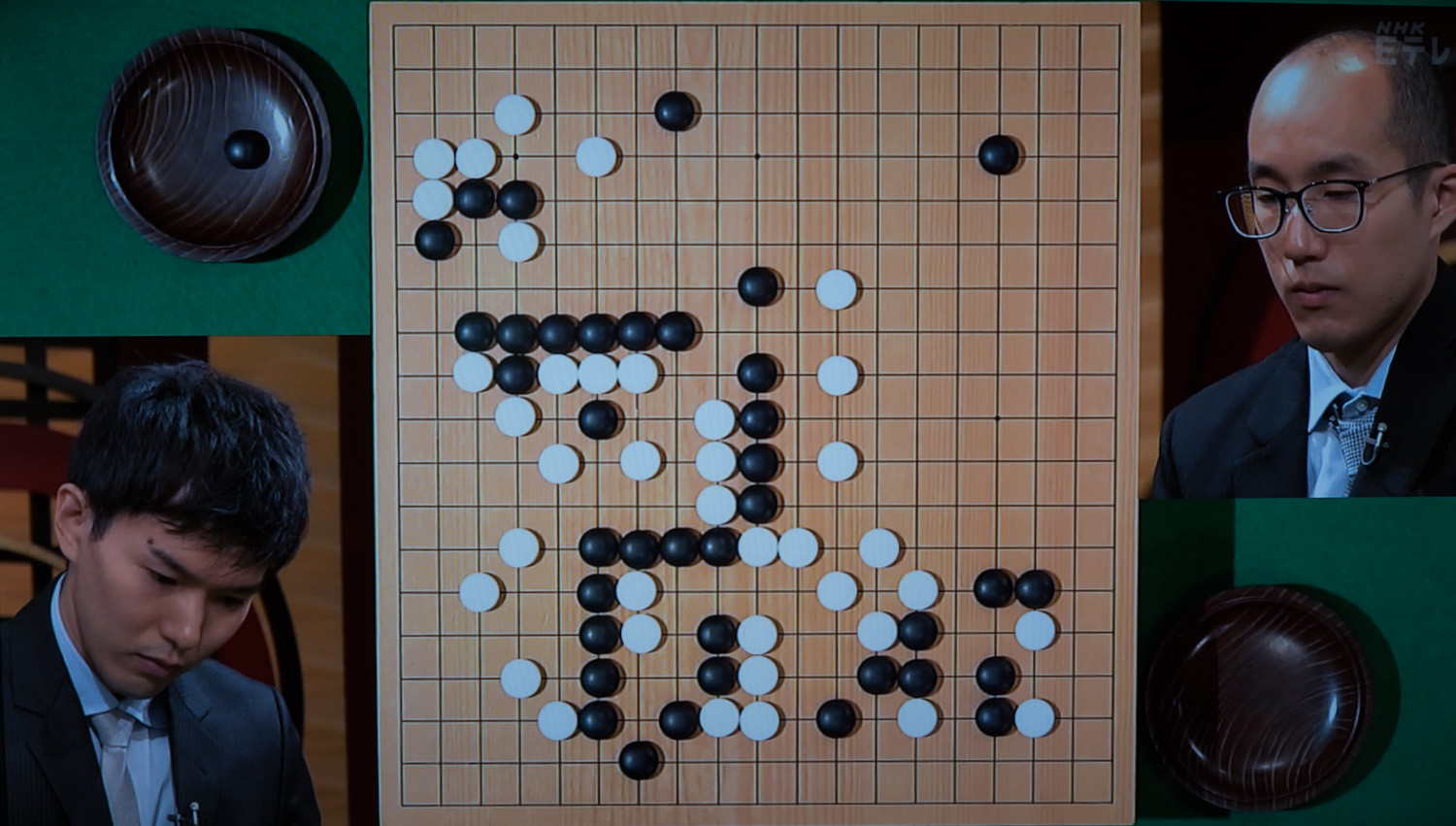

本日のNHK杯戦の囲碁は黒が瀬戸大樹8段、白番が黄翊祖8段の対戦です。内容は白番の黄8段が色々仕掛けていってなかなか目まぐるしい碁でしたが、勝敗を分けたのは2点で、左辺の攻防と右下隅の攻防でした。左辺では左上隅とも絡んで打ち方が難しく、黒が覗いていったのがある意味手順前後で、白が継がずに狭間を出たのが好手で、黒は左辺を突き出していって厚くなりましたが、白は黒が覗いた1子を取り込んで好形になり、結果は白に不満がありませんでした。また、左下隅では白が石数の多さをバックに黒が下辺を開いている所に打ち込んでいっていました。黒は1子を白に付けてモタレ攻めの体制にしました。結果的に黒は付けた1子を犠牲にして白の打ち込んだ1子を取り込みました。このまま右下隅が全部黒地なら黒が悪くなかったのですが、白は右辺で2線に置きました。黒はこの白を丸ごと取ることは出来ず、白が大きく黒地をえぐりました。この2カ所の攻防で白が地合でリードしました。その後白は残された上辺でも地を持ちました。黒はこの白への攻めを見せて多少右辺の白地を減らしたり、また最後は中央の白と上辺の白の連絡を断ち、上辺の白を取りかけに行きましたが、白は2眼を作ることが出来、ここで黒の投了となりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒が瀬戸大樹8段、白番が黄翊祖8段の対戦です。内容は白番の黄8段が色々仕掛けていってなかなか目まぐるしい碁でしたが、勝敗を分けたのは2点で、左辺の攻防と右下隅の攻防でした。左辺では左上隅とも絡んで打ち方が難しく、黒が覗いていったのがある意味手順前後で、白が継がずに狭間を出たのが好手で、黒は左辺を突き出していって厚くなりましたが、白は黒が覗いた1子を取り込んで好形になり、結果は白に不満がありませんでした。また、左下隅では白が石数の多さをバックに黒が下辺を開いている所に打ち込んでいっていました。黒は1子を白に付けてモタレ攻めの体制にしました。結果的に黒は付けた1子を犠牲にして白の打ち込んだ1子を取り込みました。このまま右下隅が全部黒地なら黒が悪くなかったのですが、白は右辺で2線に置きました。黒はこの白を丸ごと取ることは出来ず、白が大きく黒地をえぐりました。この2カ所の攻防で白が地合でリードしました。その後白は残された上辺でも地を持ちました。黒はこの白への攻めを見せて多少右辺の白地を減らしたり、また最後は中央の白と上辺の白の連絡を断ち、上辺の白を取りかけに行きましたが、白は2眼を作ることが出来、ここで黒の投了となりました。

「謎の円盤UFO」の”Ordeal”(試練)

「謎の円盤UFO」の”Ordeal”(試練)を観ました。この回もかすかに記憶があります。(といっても最初に日本で放映された1970年では私は9歳で、その時のはほとんど憶えていません。記憶にあるのは中学生の時に深夜に再放送していたのを、親に隠れてこっそり観ていた時のもの。)この回は有名な、フォースター大佐のエイリアンによる拉致られ事件、ですが、フォースター大佐が乗ったUFOが月面に激突して爆発したのに、フォースター大佐だけ生きていておかしいな、と思っていましたが、まさかこんなオチとは…(SFドラマで一番やってはいけないオチの一つです。)

「謎の円盤UFO」の”Ordeal”(試練)を観ました。この回もかすかに記憶があります。(といっても最初に日本で放映された1970年では私は9歳で、その時のはほとんど憶えていません。記憶にあるのは中学生の時に深夜に再放送していたのを、親に隠れてこっそり観ていた時のもの。)この回は有名な、フォースター大佐のエイリアンによる拉致られ事件、ですが、フォースター大佐が乗ったUFOが月面に激突して爆発したのに、フォースター大佐だけ生きていておかしいな、と思っていましたが、まさかこんなオチとは…(SFドラマで一番やってはいけないオチの一つです。)

今日の写真はSIDです。Space Intruder Detectorの略です。Intruder(侵入者)という単語はこれで覚えました。日本語吹き替えではこのSIDの声はいかにもその当時のコンピューターによる自動発音という感じでしたが、オリジナルでは割と普通のナレーションで普通の俳優がしゃべっています。

ところで、無線通信などで、「私の声が聞こえますか?」Can you hear me?ではなく、”Do you read me?”です。こういうのドラマとかで実例を聞かないと絶対に覚えられないです。

白井喬二の「若衆髷」(わかしゅわげ)

白井喬二の「若衆髷」(わかしゅわげ)を、連載の2回分だけ読了。新潮社の雑誌「日の出」の昭和9年の1月号と3月号です。おそらくこの前年から連載されており、全部で何回連載されたかは不明です。昭和11年にサイレン社より単行本として出版されております。地方の図書館で所蔵している所がありますので、その内また神奈川県立図書館経由で貸し出しを依頼するつもりです。この小説の主人公は平井権八(白井権八)で、白井と同じ鳥取の出身の有名人です。2回分を読んだ限りでは、鳥取藩の悪家老とその手下達と対立する正義の武士として描写されています。そして3月号の連載の最後で、父親の同僚であった本庄助太夫を斬殺します。権八はこの殺人で江戸へ出奔することになりますが、そこでの権八は困窮して辻斬りを行い130人もの人を殺した大悪人となります。その過程で遊女の小柴と深い仲になり、結局刑死した権八を偲んで後を追った小柴にちなんで目黒の瀧泉寺に比翼塚が作られたことで有名です。また侠客の幡随院長兵衛との関わりでも知られています。ともかく、まだ権八が江戸に出る前なので、なんとも評しようがありません。

白井喬二の「若衆髷」(わかしゅわげ)を、連載の2回分だけ読了。新潮社の雑誌「日の出」の昭和9年の1月号と3月号です。おそらくこの前年から連載されており、全部で何回連載されたかは不明です。昭和11年にサイレン社より単行本として出版されております。地方の図書館で所蔵している所がありますので、その内また神奈川県立図書館経由で貸し出しを依頼するつもりです。この小説の主人公は平井権八(白井権八)で、白井と同じ鳥取の出身の有名人です。2回分を読んだ限りでは、鳥取藩の悪家老とその手下達と対立する正義の武士として描写されています。そして3月号の連載の最後で、父親の同僚であった本庄助太夫を斬殺します。権八はこの殺人で江戸へ出奔することになりますが、そこでの権八は困窮して辻斬りを行い130人もの人を殺した大悪人となります。その過程で遊女の小柴と深い仲になり、結局刑死した権八を偲んで後を追った小柴にちなんで目黒の瀧泉寺に比翼塚が作られたことで有名です。また侠客の幡随院長兵衛との関わりでも知られています。ともかく、まだ権八が江戸に出る前なので、なんとも評しようがありません。

「謎の円盤UFO」の”A question of priorities”

「謎の円盤UFO」の”A question of priorities”を観ました。何というか、とても暗くて悲しい話です。SHADOの司令官としてこれ以上ない優秀さを見せるストレイカーですが、実は家庭は崩壊しており、奥さんは離婚して別の男性と結婚しています。二人には一人息子がいます。ある日ストレイカーが息子と会って遊ばせた後、家まで送り届けた後、ストレイカーが別れを告げずに去ろうとした時、息子はストレイカーを追いかけて道路に飛び出して車にはねられます。この息子は抗生物質にアレルギーを持っており、それを防いで治療するには、ニューヨークにある新しい抗アレルギー剤を急いで取り寄せる必要があります。ストレイカーは公私混同して、SHADOの輸送機に命じてその薬をロンドンに運ばせます。しかし、その時UFOが地球に侵入しアイルランドに着陸します。エイリアンがそのUFOから出てきてある盲目の老婆に家に侵入します。このエイリアンを捕らえるためにはモービルが必要ですが、もっとも至近距離にいた輸送機はストレイカーが薬を運ばせていたものでしたが、フリーマンが行き先をアイルランドに変更してしまいます。結局、エイリアンは仲間のUFOに射殺され、侵入した別のUFOはスカイ1が撃墜しましたが、ストレイカーの息子は薬が間に合わず亡くなってしまいます。病院に駆けつけたストレイカーに元の奥さんは「二度と顔も見たくない」と言い放ちます…というどうしようもなく救いようのない話でした。

「謎の円盤UFO」の”A question of priorities”を観ました。何というか、とても暗くて悲しい話です。SHADOの司令官としてこれ以上ない優秀さを見せるストレイカーですが、実は家庭は崩壊しており、奥さんは離婚して別の男性と結婚しています。二人には一人息子がいます。ある日ストレイカーが息子と会って遊ばせた後、家まで送り届けた後、ストレイカーが別れを告げずに去ろうとした時、息子はストレイカーを追いかけて道路に飛び出して車にはねられます。この息子は抗生物質にアレルギーを持っており、それを防いで治療するには、ニューヨークにある新しい抗アレルギー剤を急いで取り寄せる必要があります。ストレイカーは公私混同して、SHADOの輸送機に命じてその薬をロンドンに運ばせます。しかし、その時UFOが地球に侵入しアイルランドに着陸します。エイリアンがそのUFOから出てきてある盲目の老婆に家に侵入します。このエイリアンを捕らえるためにはモービルが必要ですが、もっとも至近距離にいた輸送機はストレイカーが薬を運ばせていたものでしたが、フリーマンが行き先をアイルランドに変更してしまいます。結局、エイリアンは仲間のUFOに射殺され、侵入した別のUFOはスカイ1が撃墜しましたが、ストレイカーの息子は薬が間に合わず亡くなってしまいます。病院に駆けつけたストレイカーに元の奥さんは「二度と顔も見たくない」と言い放ちます…というどうしようもなく救いようのない話でした。

磯川全次の「日本人はいつから働きすぎになったのか <勤勉>の誕生」

磯川全次の「日本人はいつから働きすぎになったのか <勤勉>の誕生」を読みました。

磯川全次の「日本人はいつから働きすぎになったのか <勤勉>の誕生」を読みました。

筆者は日本人は勤勉と一般的に言われているけど、元々江戸時代などではそうではなかったという仮説を立て、どこで勤勉へとギアが切り替わったかを突き止めようとします。

私は個人的には「今の」日本人がそれほど勤勉とは思っていないので、スタートからすれ違いがありますが、それを抜いても、この筆者の論は仮説の提示に終わって、検証やより突っ込んだ説明というのがきわめて不足しているように思います。

たとえば、第4章で「浄土真宗と「勤労のエートス」」というのがあって、一部の浄土真宗の在野の僧侶が勤勉を説き、それを聞いた信徒が勤勉な生活を送ったとし、要するにマックス・ヴェーバーが「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」で述べたカルヴィニズムの役割を浄土真宗に求めます。しかし、この論理はきわめて杜撰といわざるを得ません。

(1)一部の浄土真宗の僧侶が「勤勉」を説いていたとしても、それが浄土真宗全体に言えることなのか。たまたまその僧侶が「勤勉」を強調しただけに過ぎないのではないのか。

(2)もし浄土真宗にその信徒に勤勉を誘発する力があるとするならば、それは真宗のどのような教義から派生するのか。

筆者は浄土真宗は念仏によって誰でも極楽に行けるから、働く場所がどこであっても気にせず、他国に移されても勤勉に働いた、としていますが、この説明はきわめて変です。念仏で救われることが決まるなら、むしろ信徒としては生活をある形にはめないで自由に生きる、という方向に行くことも十分考えられるからです。

(3)マックス・ヴェーバーは「プロ倫」で「勤勉」だけを説明したのではなく、「勤勉を含む生活全体の合理化」を説明したのであって、単なる「勤勉」の思想だけでは、資本主義を生み出すものとしてはきわめて不十分です。また、この生活の合理化は、「合理的な資本家」を生み出す基盤にもなりますが、真宗での「勤勉」は単に農民として仕事に精を出す、というレベルのものに過ぎません。

この筆者は吉田松陰にまで浄土真宗の影響を拡大しますが、私に言わせれば西日本で一番多い宗派が浄土真宗というだけで、松陰が浄土真宗の影響を受けているとはとても思えません。浄土真宗に限らず、江戸時代の仏教は檀家制度の元でいわゆる「葬式仏教」に堕しており、とても人々に何かのエートスを与えるようなものではなかったと思います。

以上のように、ある意味こじつけみたいな仮説が多すぎて私はこの本についてはまったく感心しませんでした。

「謎の円盤UFO」の”The Dalotek affair”

「謎の円盤UFO」の”The Dalotek affair”を観ました。SIDがUFO3機の来訪を探知します。直ちにムーンベースからインターセプター3機が出撃しますが、UFOは何故かすぐに引き返してしまいます。そのすぐ後に、小隕石が月面に落下し爆発しますが、それは民間の資源開拓会社のダロテック社の月面基地のすぐ近くでした。その後にムーンベースは突然の通信障害に襲われ、地球との通信が出来なくなります。フォスター大佐はその原因がダロテック社の基地が、当初申告していない周波数の無線を使ったせいだと思い、ダロテック社の基地に行って調査します。しかし証拠は見つからず、ムーンベースに引き上げます。直後、地球と月の連絡シャトルがやってきて、ムーンベースに着陸しようとしますが、またも通信障害が発生し、コンピューター制御からマニュアルに切り替えるのが遅れたシャトルは着陸に失敗し炎上します。フォースター大佐は再度ダロテック社の基地に出かけ、そこの通信装置を取り外してムーンベースに持ち帰ります。しかし、やはり通信障害は発生し、同時にUFO1機が来襲します。ここでもインターセプター3機が発進していましたが、ムーンベースとの通信ができません。一方ダロテック社の3名は隕石が落ちて出来たクレーターに何らかの電子機器が設置されていることを発見します。フォースターはそれが隕石によってもたらされたUFO側の通信妨害装置であることに気付き、ムーンモービルを発進させてその装置を爆破します。これでやっと通信が正常になり、インターセプター3機はUFOを撃墜します。

「謎の円盤UFO」の”The Dalotek affair”を観ました。SIDがUFO3機の来訪を探知します。直ちにムーンベースからインターセプター3機が出撃しますが、UFOは何故かすぐに引き返してしまいます。そのすぐ後に、小隕石が月面に落下し爆発しますが、それは民間の資源開拓会社のダロテック社の月面基地のすぐ近くでした。その後にムーンベースは突然の通信障害に襲われ、地球との通信が出来なくなります。フォスター大佐はその原因がダロテック社の基地が、当初申告していない周波数の無線を使ったせいだと思い、ダロテック社の基地に行って調査します。しかし証拠は見つからず、ムーンベースに引き上げます。直後、地球と月の連絡シャトルがやってきて、ムーンベースに着陸しようとしますが、またも通信障害が発生し、コンピューター制御からマニュアルに切り替えるのが遅れたシャトルは着陸に失敗し炎上します。フォースター大佐は再度ダロテック社の基地に出かけ、そこの通信装置を取り外してムーンベースに持ち帰ります。しかし、やはり通信障害は発生し、同時にUFO1機が来襲します。ここでもインターセプター3機が発進していましたが、ムーンベースとの通信ができません。一方ダロテック社の3名は隕石が落ちて出来たクレーターに何らかの電子機器が設置されていることを発見します。フォースターはそれが隕石によってもたらされたUFO側の通信妨害装置であることに気付き、ムーンモービルを発進させてその装置を爆破します。これでやっと通信が正常になり、インターセプター3機はUFOを撃墜します。

なおこの回ではフォスター大佐は女たらしぶりを発揮し、ダロテック社の女性エンジニアを口説いていたりします。

写真はインターセプターです。スカイ1がいつもロケットランチャーでUFOを撃墜しているのに、インターセプターだと何故核ミサイルが必要なのかが良くわかりませんが。(どうも本当は直撃しなくても、広範囲のUFOを一撃で撃破出来る、という設定だったみたいですが、実際のドラマでは直撃しない限りUFOを撃墜出来ていません。)

「謎の円盤UFO」の”Conflict”

「謎の円盤UFO」の”Conflict”を観ました。子供の時に観たのをかすかに覚えています。そしてこのシリーズにおけるリアル感という意味で良く出来た脚本の回だと思います。1950年代後半から1960年代にかけて多数打ち上げられた人工衛星やロケットの残骸が月と地球の間に多数残り、ストレーカーの上司にあたるヘンダーソンの率いる国際惑星宇宙局では、少しずつ爆破による除去を進めています。UFOが残骸に隠れてSIDのレーダーをかいくぐる懸念で、すべての宇宙ゴミの即時撤去を求めるストレーカーと、予算が無いのでそれを断ろうとするヘンダーソンの間で議論になります。そうこうする内に、ムーンベースと地球を往復するシャトルが、地球の大気圏再突入の角度設定に失敗し、大気の摩擦で炎上爆発します。実はそれはUFO側がアポロ8号(あの最初の月面着陸のアポロ8号!)の残骸に、シャトルの計器を狂わせる装置を積んだミニ飛行体を潜ませておいて、シャトルに取り付かせたからでした。これこそUFO側の妨害工作だとするストレーカーに対し、ヘンダーソンはパイロットのミスを主張して譲りません。フォスター大佐はそのパイロットにミスが無かったことを証明するため、無断でシャトルを自分で運転し、UFO側の妨害を計算に入れたわざと浅い再突入角度の設定で、爆破されるの回避します。このフォスターの行動で、UFOの妨害を確信したストレーカーは、ムーンベースのインターセプター3機を全機地球とムーンベースの軌道上の宇宙ゴミを爆破させるために発信させます。しかしそれはムーンベースを無防備にする危険な作戦で、UFO側の罠に自らはまるようなものでした。ストレーカーはヘンダーソンと対立し、一旦は指揮官解任を言い渡されながらも、このUFOの最終目的(実はムーンベース攻撃が目的ではなく、SHADO本部の攻撃)を見抜き、UFOが本部の位置探索に使っているであろう電波類を全てOFFにし、最後はあらかじめ命じておいたスカイ1が駆けつけて見事にUFOを撃破する、というものです。ともかく放映時にはまだ記憶に新しいアポロ8号が、10年後の1980年には宇宙ゴミになって、UFO側に利用される、というアイデアがすごいと思います。またUFO側の作戦とそれの裏をかくストレーカーとの知的なゲームという感じもあり興味深いです。

「謎の円盤UFO」の”Conflict”を観ました。子供の時に観たのをかすかに覚えています。そしてこのシリーズにおけるリアル感という意味で良く出来た脚本の回だと思います。1950年代後半から1960年代にかけて多数打ち上げられた人工衛星やロケットの残骸が月と地球の間に多数残り、ストレーカーの上司にあたるヘンダーソンの率いる国際惑星宇宙局では、少しずつ爆破による除去を進めています。UFOが残骸に隠れてSIDのレーダーをかいくぐる懸念で、すべての宇宙ゴミの即時撤去を求めるストレーカーと、予算が無いのでそれを断ろうとするヘンダーソンの間で議論になります。そうこうする内に、ムーンベースと地球を往復するシャトルが、地球の大気圏再突入の角度設定に失敗し、大気の摩擦で炎上爆発します。実はそれはUFO側がアポロ8号(あの最初の月面着陸のアポロ8号!)の残骸に、シャトルの計器を狂わせる装置を積んだミニ飛行体を潜ませておいて、シャトルに取り付かせたからでした。これこそUFO側の妨害工作だとするストレーカーに対し、ヘンダーソンはパイロットのミスを主張して譲りません。フォスター大佐はそのパイロットにミスが無かったことを証明するため、無断でシャトルを自分で運転し、UFO側の妨害を計算に入れたわざと浅い再突入角度の設定で、爆破されるの回避します。このフォスターの行動で、UFOの妨害を確信したストレーカーは、ムーンベースのインターセプター3機を全機地球とムーンベースの軌道上の宇宙ゴミを爆破させるために発信させます。しかしそれはムーンベースを無防備にする危険な作戦で、UFO側の罠に自らはまるようなものでした。ストレーカーはヘンダーソンと対立し、一旦は指揮官解任を言い渡されながらも、このUFOの最終目的(実はムーンベース攻撃が目的ではなく、SHADO本部の攻撃)を見抜き、UFOが本部の位置探索に使っているであろう電波類を全てOFFにし、最後はあらかじめ命じておいたスカイ1が駆けつけて見事にUFOを撃破する、というものです。ともかく放映時にはまだ記憶に新しいアポロ8号が、10年後の1980年には宇宙ゴミになって、UFO側に利用される、というアイデアがすごいと思います。またUFO側の作戦とそれの裏をかくストレーカーとの知的なゲームという感じもあり興味深いです。

「謎の円盤UFO」の”Survival”

謎の円盤UFOの”Survival”を観ました。前回SHADOに加わったばかりのフォスター大佐は、この回ではいきなりムーンベースの司令官になっています。UFOが1機隕石群に紛れて月面に着陸し、そこからエイリアンが出てきてムーンベースを攻撃します。といっても窓に穴を開けただけですが、エアーが漏れ、インターセプターのパイロットが一人犠牲になります。フォスター大佐はムーンモービル2機で月面にいるUFOの探索に出かけますが、UFOに接近した時、攻撃を受けます。急遽インターセプターが出撃し、飛び立ったUFOを撃ちましたが、UFOは墜落し、ムーンモービル1機の側に落ち、ムーンモービルが破壊されます。それでフォスター大佐1人だけが取り残されます。実はエイリアン1人も取り残されていて、フォスター大佐に銃を突きつけますが、エアーがなくなったフォスター大佐に自分のエアーを提供し、フォスター大佐を助けます。フォスターはエイリアンに友情を感じるようになります。結局新たなムーンモービルが捜索に来てフォスターは救助されますが、エイリアンも助けようとしてその旨伝えようとしますが、無線機が壊れていて通じません。かろうじてマスク同士をくっつけて何とか会話できましたが、「エイリアン」の所だけが聞こえてしまい、救助に来たムーンベースの兵士は無情にもエイリアンを射殺します。

謎の円盤UFOの”Survival”を観ました。前回SHADOに加わったばかりのフォスター大佐は、この回ではいきなりムーンベースの司令官になっています。UFOが1機隕石群に紛れて月面に着陸し、そこからエイリアンが出てきてムーンベースを攻撃します。といっても窓に穴を開けただけですが、エアーが漏れ、インターセプターのパイロットが一人犠牲になります。フォスター大佐はムーンモービル2機で月面にいるUFOの探索に出かけますが、UFOに接近した時、攻撃を受けます。急遽インターセプターが出撃し、飛び立ったUFOを撃ちましたが、UFOは墜落し、ムーンモービル1機の側に落ち、ムーンモービルが破壊されます。それでフォスター大佐1人だけが取り残されます。実はエイリアン1人も取り残されていて、フォスター大佐に銃を突きつけますが、エアーがなくなったフォスター大佐に自分のエアーを提供し、フォスター大佐を助けます。フォスターはエイリアンに友情を感じるようになります。結局新たなムーンモービルが捜索に来てフォスターは救助されますが、エイリアンも助けようとしてその旨伝えようとしますが、無線機が壊れていて通じません。かろうじてマスク同士をくっつけて何とか会話できましたが、「エイリアン」の所だけが聞こえてしまい、救助に来たムーンベースの兵士は無情にもエイリアンを射殺します。

という話なのですが、今回も際どい会話があり、フォスターが一度は死んだと思われ、ストレイカーはその後任の司令官に、ブラッドレーを指名しますが、彼は断ります。その理由として自分の肌を指し(黒人です)、「表面的な差別はなくなっても、まだ心の中の差別は残っている」と言います。このドラマの設定は1980年ですが、10年後でもまだそういう差別がしっかり残っているという設定がある意味非常にリアルです。

NHK杯戦囲碁 羽根直樹9段 対 佐田篤史3段

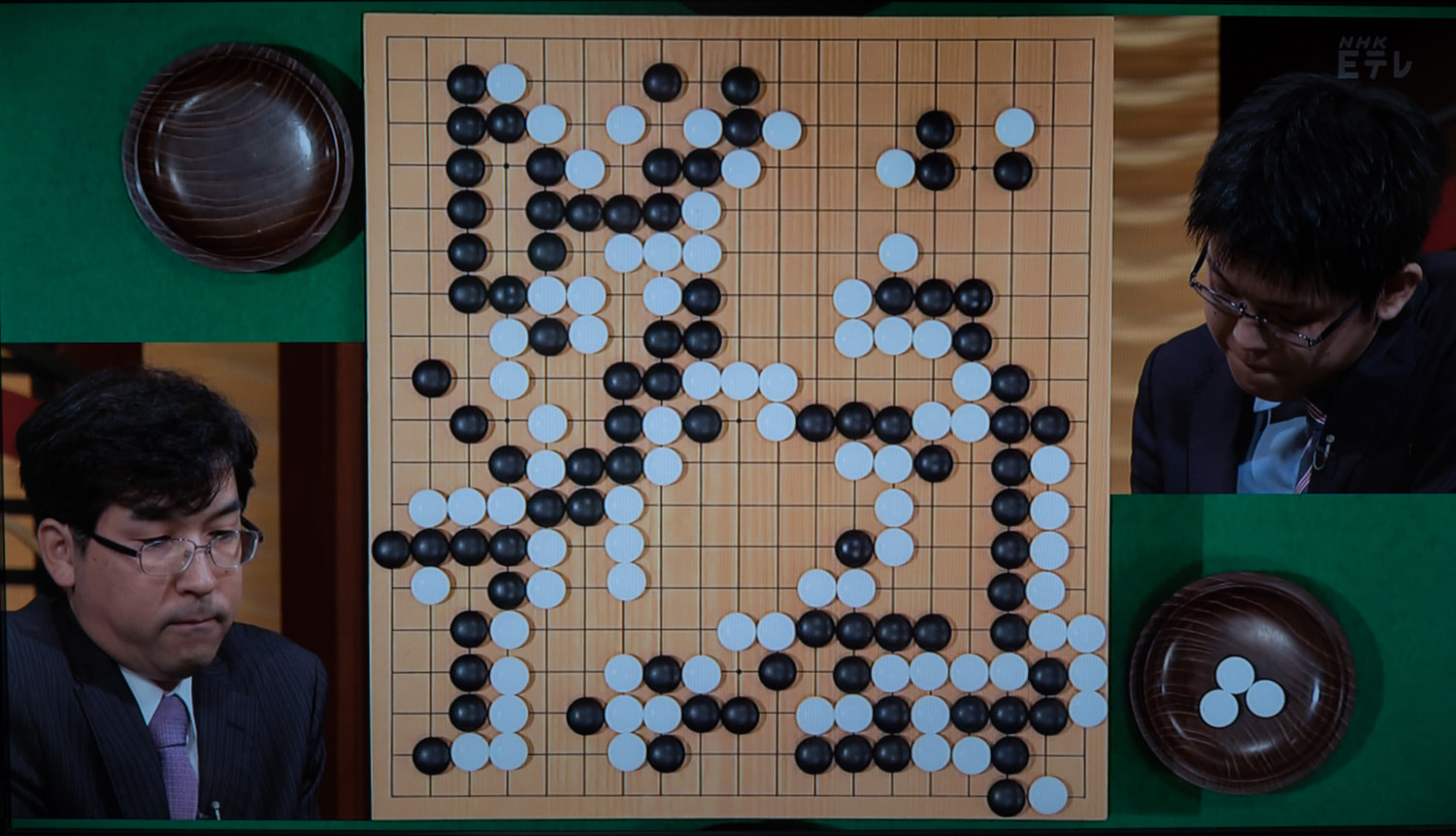

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が羽根直樹9段、白番が佐田篤史3段の対戦です。この碁の最初の焦点は右下隅で白の星に対し黒が右辺からかかり白が三間に高く挟み、黒が三々に入りました。これは定石の進行ですが、黒が隅から跳ね継いだ時に白は継がずに二線に這って受けました。これは最近の流行で先週のNHK杯対局でも出てきました。これに対し黒は最初にかかった石を上に延びて、白に断点を継がせてから下辺へ飛ぼうとしました。しかし白は継ぎは利かされと見て、下辺を曲がって受けました。黒はすぐに切っていき、白は二線をずるずる這って、黒の立派な厚みが出来ました。白は下辺から左下隅に跳ねて左下隅を取りました。しかし取ったといっても攻め取りで後で何手も入れる必要があり、おそらく佐田3段以外に白をもって打ちたいというプロ棋士はいないのではないかと思います。その後の展開は羽根9段が各所で実利を稼ぎ、それに対し白は下辺からの模様で対抗する、という展開になりました。しかし白は上辺で左右に弱石を抱えており、黒はこの上辺の二カ所の白を分断して攻めて、その絡みで下辺を制限すればいいという形勢でした。しかし羽根9段は下辺中央の白石の右横に付けていき、根こそぎ白地を荒らす手段を画策しました。しかし白が上を跳ねて来た時に手を抜いて他を打ちました。結局中央の戦いになり、羽根9段が中央の黒2子を軽く見て、右辺の厚みから下辺を侵略する手を打ちました。これが成功し白地を大きく黒がえぐって、形勢は黒の大差のリードになりました。このまま黒の圧勝かと思われましたが、佐田3段が右上隅に手を付けて来た時に黒は受けないで左上隅の白を攻めました。この結果黒は左上隅で白4子を取り込んで地を増やしました。その後白が右上隅を活きに来た時に、小さく活かせば黒の優勢は変わりませんでしたが、応手を間違え、白に大きく活きられ、黒地がほとんどなくなってしまいました。 こうなると大差だった碁もさすがに逆転気味で、白に半目残りそうな形勢になりました。黒は右上隅で連続している2つの効を全部頑張って1目得しての逆転を狙いました。しかし下辺にもう一カ所半劫があったため、黒の狙いは本来は不発でした。しかし中央の白地の中での黒の劫立てで白は受け方を間違え、白地の中の黒が生還してしまいました。結局黒の中押し勝ちでした。佐田3段にとってはあと一歩で勝ちを逃しました。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が羽根直樹9段、白番が佐田篤史3段の対戦です。この碁の最初の焦点は右下隅で白の星に対し黒が右辺からかかり白が三間に高く挟み、黒が三々に入りました。これは定石の進行ですが、黒が隅から跳ね継いだ時に白は継がずに二線に這って受けました。これは最近の流行で先週のNHK杯対局でも出てきました。これに対し黒は最初にかかった石を上に延びて、白に断点を継がせてから下辺へ飛ぼうとしました。しかし白は継ぎは利かされと見て、下辺を曲がって受けました。黒はすぐに切っていき、白は二線をずるずる這って、黒の立派な厚みが出来ました。白は下辺から左下隅に跳ねて左下隅を取りました。しかし取ったといっても攻め取りで後で何手も入れる必要があり、おそらく佐田3段以外に白をもって打ちたいというプロ棋士はいないのではないかと思います。その後の展開は羽根9段が各所で実利を稼ぎ、それに対し白は下辺からの模様で対抗する、という展開になりました。しかし白は上辺で左右に弱石を抱えており、黒はこの上辺の二カ所の白を分断して攻めて、その絡みで下辺を制限すればいいという形勢でした。しかし羽根9段は下辺中央の白石の右横に付けていき、根こそぎ白地を荒らす手段を画策しました。しかし白が上を跳ねて来た時に手を抜いて他を打ちました。結局中央の戦いになり、羽根9段が中央の黒2子を軽く見て、右辺の厚みから下辺を侵略する手を打ちました。これが成功し白地を大きく黒がえぐって、形勢は黒の大差のリードになりました。このまま黒の圧勝かと思われましたが、佐田3段が右上隅に手を付けて来た時に黒は受けないで左上隅の白を攻めました。この結果黒は左上隅で白4子を取り込んで地を増やしました。その後白が右上隅を活きに来た時に、小さく活かせば黒の優勢は変わりませんでしたが、応手を間違え、白に大きく活きられ、黒地がほとんどなくなってしまいました。 こうなると大差だった碁もさすがに逆転気味で、白に半目残りそうな形勢になりました。黒は右上隅で連続している2つの効を全部頑張って1目得しての逆転を狙いました。しかし下辺にもう一カ所半劫があったため、黒の狙いは本来は不発でした。しかし中央の白地の中での黒の劫立てで白は受け方を間違え、白地の中の黒が生還してしまいました。結局黒の中押し勝ちでした。佐田3段にとってはあと一歩で勝ちを逃しました。

「謎の円盤UFO」の”Exposed”

謎の円盤UFOの”Exposed”を観ました。昨日「UFOは何故1機とか2機でしか来ないのか」と書いたら、早速反応があって(?)、今回は3機で襲来です。で、当然インターセプター3機が出撃して、今回は何とか2機を仕留めます。で、残った1機はSIDの破壊に向かえばいいというのが私のアイデアですが、そうしないで地球に向かい、そこでスカイ1に撃墜されます。どうでもいいけどスカイダイバー+スカイ1は確か全部で10機ぐらいあって、地球の7つの海全てに展開している筈ですが、これまで観た4話ではすべて同じスカイ1のパイロットがUFO撃墜に向かいます。(多分フィルムの使い回し)そのスカイ1が撃墜した時に、その場にテスト中の新鋭機が飛行中で、そのパイロットが一部始終を目撃します。そのテスト機はUFO破壊の爆破のショックを受けて墜落しますが、2人の内のフォスターだけが脱出に成功します。フォスターは意識が回復すると、自分が目撃したことが事実であることを強く主張しますが、証拠はSHADOの手によってすべて隠滅ないし改変されており、誰もフォスターを信用しません。等々で、結局SHADOはフォスターを抱き込んで、SHADOの大佐として採用します。これから後の話では、このフォスター大佐がストレイカー司令官と同じくらい登場して活躍します。(それでこのフォスター大佐がまた女たらしなのですが、それはまた別途)

謎の円盤UFOの”Exposed”を観ました。昨日「UFOは何故1機とか2機でしか来ないのか」と書いたら、早速反応があって(?)、今回は3機で襲来です。で、当然インターセプター3機が出撃して、今回は何とか2機を仕留めます。で、残った1機はSIDの破壊に向かえばいいというのが私のアイデアですが、そうしないで地球に向かい、そこでスカイ1に撃墜されます。どうでもいいけどスカイダイバー+スカイ1は確か全部で10機ぐらいあって、地球の7つの海全てに展開している筈ですが、これまで観た4話ではすべて同じスカイ1のパイロットがUFO撃墜に向かいます。(多分フィルムの使い回し)そのスカイ1が撃墜した時に、その場にテスト中の新鋭機が飛行中で、そのパイロットが一部始終を目撃します。そのテスト機はUFO破壊の爆破のショックを受けて墜落しますが、2人の内のフォスターだけが脱出に成功します。フォスターは意識が回復すると、自分が目撃したことが事実であることを強く主張しますが、証拠はSHADOの手によってすべて隠滅ないし改変されており、誰もフォスターを信用しません。等々で、結局SHADOはフォスターを抱き込んで、SHADOの大佐として採用します。これから後の話では、このフォスター大佐がストレイカー司令官と同じくらい登場して活躍します。(それでこのフォスター大佐がまた女たらしなのですが、それはまた別途)