日立コール・ファミリエの合唱のコンサートに今年も来ています。すみだトリフォニーホールです。元いた会社のリタイアした上司3人が参加しており、その内のお一方から毎年チケットをいただいています。もう連続で11回目くらいです。メインの曲も一巡して今年はグノーの「聖チェチーリアに捧げる荘厳ミサ曲」です。確か最初の時に聴いたのがこの曲でした。オケはつきませんが、エレクトーンで代用しています。エレクトーンと言っても、ちょっと聴いたくらいではほとんど分かりません。また毎年、日立製作所の社員の人による津軽じょんがら節の三味線演奏があります。

日立コール・ファミリエの合唱のコンサートに今年も来ています。すみだトリフォニーホールです。元いた会社のリタイアした上司3人が参加しており、その内のお一方から毎年チケットをいただいています。もう連続で11回目くらいです。メインの曲も一巡して今年はグノーの「聖チェチーリアに捧げる荘厳ミサ曲」です。確か最初の時に聴いたのがこの曲でした。オケはつきませんが、エレクトーンで代用しています。エレクトーンと言っても、ちょっと聴いたくらいではほとんど分かりません。また毎年、日立製作所の社員の人による津軽じょんがら節の三味線演奏があります。

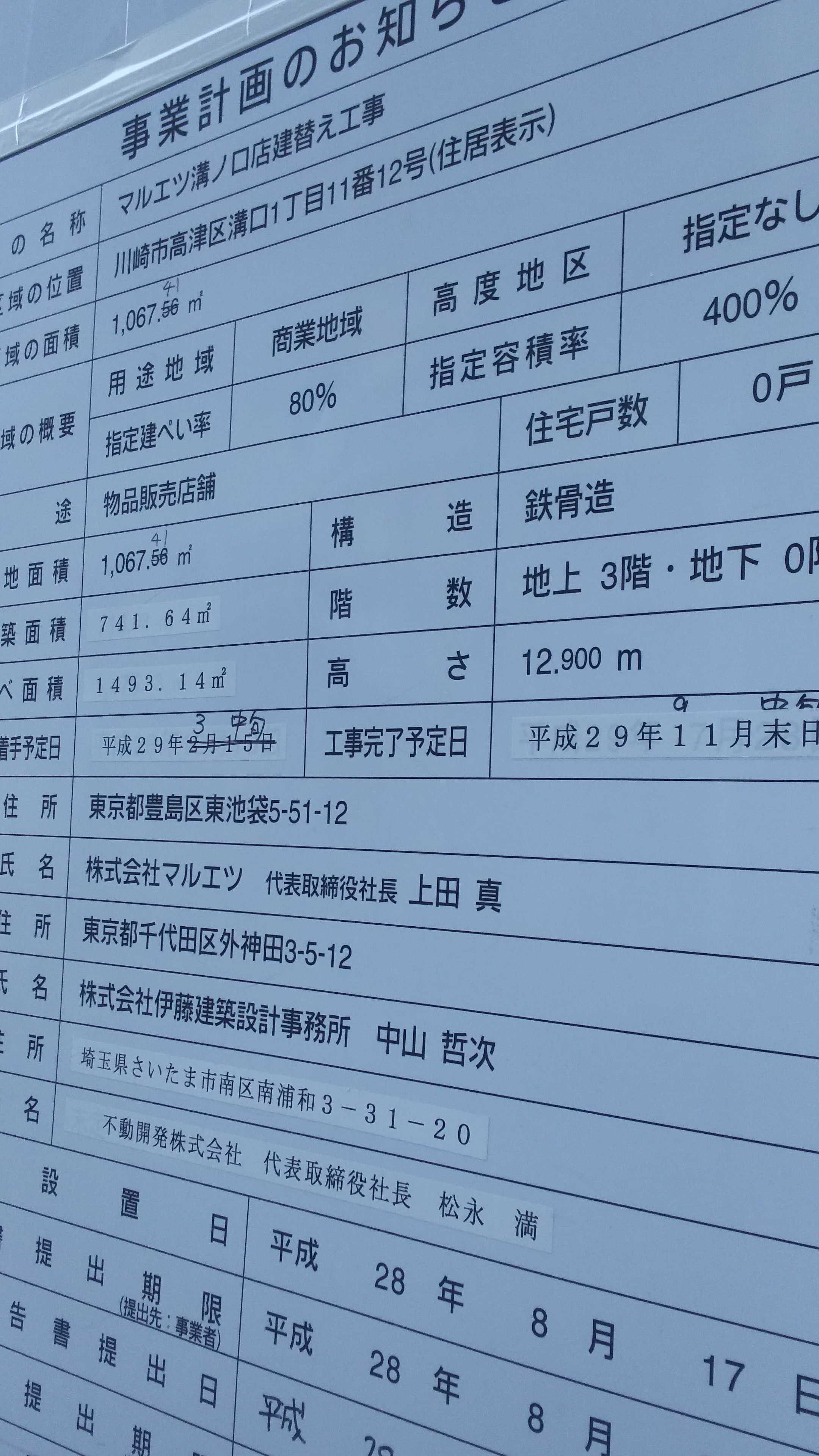

溝の口のスーパー「マルエツ」リオープンは11月末予定

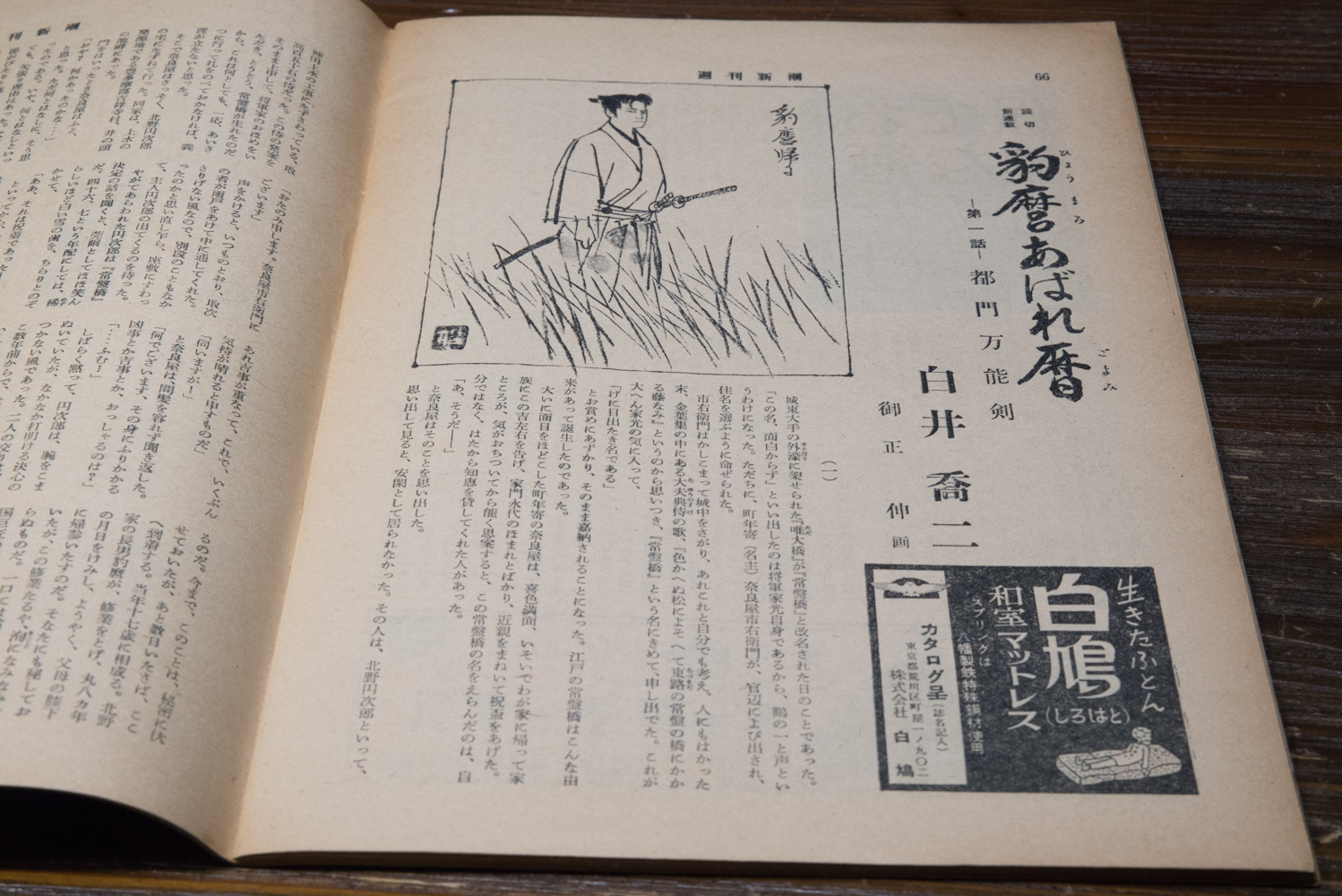

白井喬二の「豹麿あばれ暦」

白井喬二の「豹麿あばれ暦」の連載第1回の分を読了。週刊新潮の昭和33年4月7日号です。この作品は白井喬二がこの年インフルエンザと高血圧で倒れてしまい、連載4回で中断し、白井自身が回復の見込みを感じていなかったため、やむを得ず中止となった作品です。古書店の検索では、この第1回の分しか見当たりませんでした。読んでみてあっと思ったのは、主人公が万能児として育てられた17歳の青年武士ということで、「陽出づる艸紙」とまったく同じ設定です。しかし、「陽出づる艸紙」の主人公は、育てられた父親に敬意を表しその言に従いますが、こちらの豹麿は確かに諸芸百般は身につけたようですが、なかなか親の言うことなど聞かない問題児に育ったようです。白井喬二は、「粗暴に似た神人」「剣の未知にいどむ善魔」として、これまで書いてこなかった新しいタイプの青年武士を描こうとした野心作としています。完結しなかったのが非常に残念な作品です。

白井喬二の「豹麿あばれ暦」の連載第1回の分を読了。週刊新潮の昭和33年4月7日号です。この作品は白井喬二がこの年インフルエンザと高血圧で倒れてしまい、連載4回で中断し、白井自身が回復の見込みを感じていなかったため、やむを得ず中止となった作品です。古書店の検索では、この第1回の分しか見当たりませんでした。読んでみてあっと思ったのは、主人公が万能児として育てられた17歳の青年武士ということで、「陽出づる艸紙」とまったく同じ設定です。しかし、「陽出づる艸紙」の主人公は、育てられた父親に敬意を表しその言に従いますが、こちらの豹麿は確かに諸芸百般は身につけたようですが、なかなか親の言うことなど聞かない問題児に育ったようです。白井喬二は、「粗暴に似た神人」「剣の未知にいどむ善魔」として、これまで書いてこなかった新しいタイプの青年武士を描こうとした野心作としています。完結しなかったのが非常に残念な作品です。

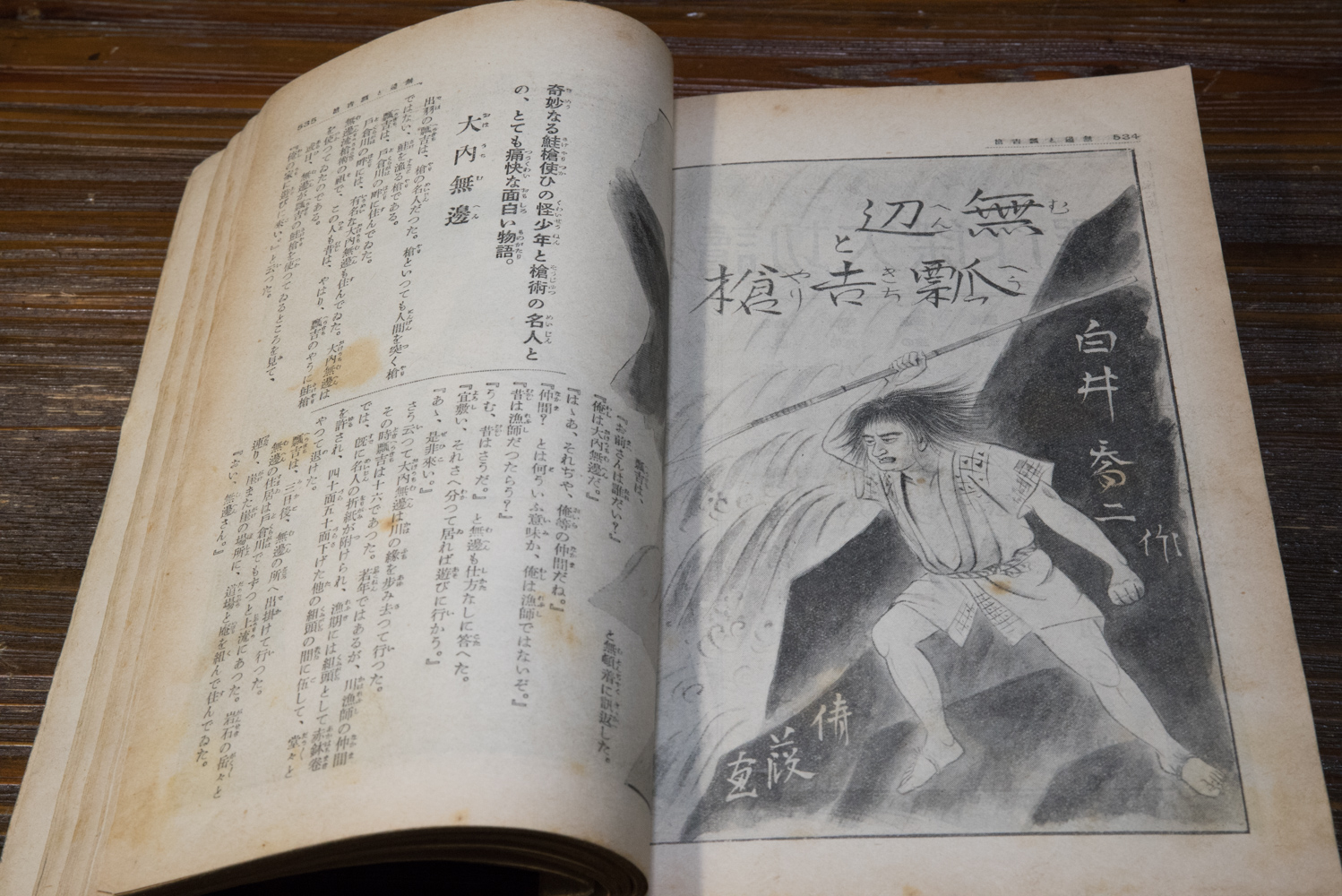

白井喬二の「無辺と瓢吉槍」

白井喬二の「無辺と瓢吉槍」を読了。大日本雄弁会講談社の「キング」の昭和12年1月号に掲載された読み切り作品。出羽の瓢吉は、鮭を突く槍の名人でした。同じ土地に槍の名人の大内無辺も住んでいました。無辺は瓢吉の技を見て気に入り、家に遊びに来るようにいいます。遊びに行った瓢吉と無辺はお互いに同じ技が得意なのもあって、仲良くなります。無辺も元は鮭突きをやっていました。ある時無辺は武者修行にやってきた者と槍で立ち会い、不覚を取ります。しかし、瓢吉はその傷を見て、無辺がわざと突かれたことを見抜きます。その理由を問い質しましたが、無辺は1年待て、と言います。1年後、無辺は立ち会った武者修行の者は、実は南部藩の槍の名人の登舎庄五郎宗和で、南部藩と出羽藩が戦いになるのを予測して、宗和は無辺の技を盗みにやってきたのであり、無辺は技を見せないためにわざと突かれたことを明かします。瓢吉は無辺の元で1年槍の修行をし、今度は逆に瓢吉が宗和の槍の技を盗みに南部藩へ行く、という話です。なかなかよくまとまった佳作だと思います。なお、1955年にこの作品を原作にした映画「夕焼け童子」(二部作)が封切られています。

白井喬二の「無辺と瓢吉槍」を読了。大日本雄弁会講談社の「キング」の昭和12年1月号に掲載された読み切り作品。出羽の瓢吉は、鮭を突く槍の名人でした。同じ土地に槍の名人の大内無辺も住んでいました。無辺は瓢吉の技を見て気に入り、家に遊びに来るようにいいます。遊びに行った瓢吉と無辺はお互いに同じ技が得意なのもあって、仲良くなります。無辺も元は鮭突きをやっていました。ある時無辺は武者修行にやってきた者と槍で立ち会い、不覚を取ります。しかし、瓢吉はその傷を見て、無辺がわざと突かれたことを見抜きます。その理由を問い質しましたが、無辺は1年待て、と言います。1年後、無辺は立ち会った武者修行の者は、実は南部藩の槍の名人の登舎庄五郎宗和で、南部藩と出羽藩が戦いになるのを予測して、宗和は無辺の技を盗みにやってきたのであり、無辺は技を見せないためにわざと突かれたことを明かします。瓢吉は無辺の元で1年槍の修行をし、今度は逆に瓢吉が宗和の槍の技を盗みに南部藩へ行く、という話です。なかなかよくまとまった佳作だと思います。なお、1955年にこの作品を原作にした映画「夕焼け童子」(二部作)が封切られています。

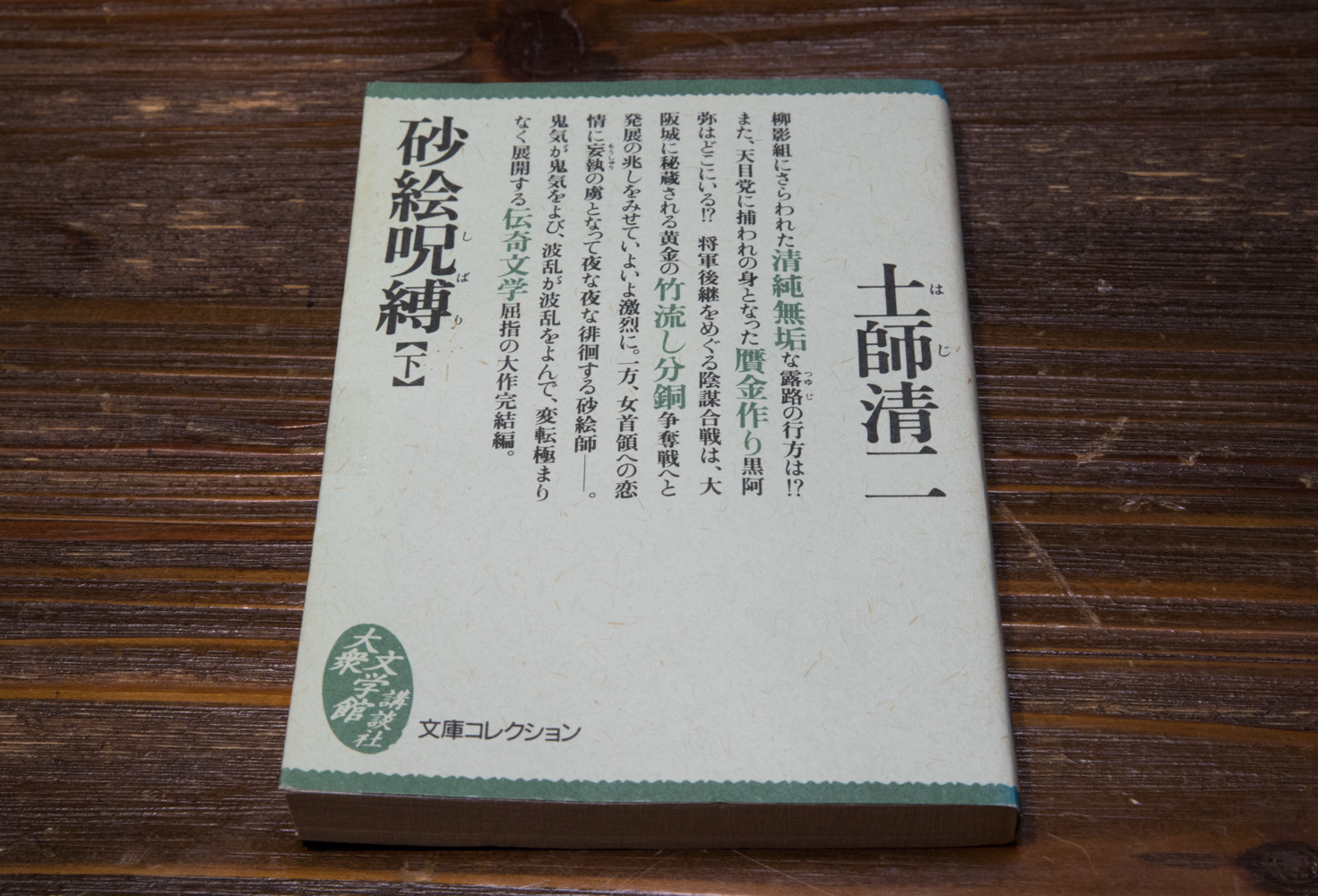

土師清二の「砂絵呪縛」(下)

土師清二の「砂絵呪縛」(すなえしばり)(下)を読了。この作品を読んだきっかけは、あるWebサイトでこの作品を、白井喬二、国枝史郎と並ぶ伝奇小説の名作として紹介してあったのからなのですが、読み終わった後は、特に伝奇小説という要素は少なかったように思います。それよりも目立つのは、森尾重四郎という脇役に過ぎないのに、何故か非常に目立つキャラクターです。その性格は飄々としていて、何事も投げやりなその場任せな人物ですが、物語の冒頭では、墓を暴いて金の簪を盗んできた墓守職人を理由もなく切って捨てています。そしてそれを目撃した鳥羽勘蔵に誘われるままに柳影組に参加しますが、その仲間をあっさり裏切ります。また露路という純粋無垢な美女を盗み出して一緒に暮らしても、手を付けることはしません。実はこの作品は映画化される時に実に四社の競作となったそうですが、三社が主人公を小説の設定通り勝浦孫之丞にしたのに対し、阪妻プロだけが主人公をこの森尾重四郎にして、大当たりを取ったということです。阪東妻三郎の慧眼ぶりが光ります。この重四郎は、明らかに中里介山の大菩薩峠の机龍之助の系譜を引くニヒルで退嬰的な剣士ですが、この性格が当時のインテリの姿と重なって受けたようです。

土師清二の「砂絵呪縛」(すなえしばり)(下)を読了。この作品を読んだきっかけは、あるWebサイトでこの作品を、白井喬二、国枝史郎と並ぶ伝奇小説の名作として紹介してあったのからなのですが、読み終わった後は、特に伝奇小説という要素は少なかったように思います。それよりも目立つのは、森尾重四郎という脇役に過ぎないのに、何故か非常に目立つキャラクターです。その性格は飄々としていて、何事も投げやりなその場任せな人物ですが、物語の冒頭では、墓を暴いて金の簪を盗んできた墓守職人を理由もなく切って捨てています。そしてそれを目撃した鳥羽勘蔵に誘われるままに柳影組に参加しますが、その仲間をあっさり裏切ります。また露路という純粋無垢な美女を盗み出して一緒に暮らしても、手を付けることはしません。実はこの作品は映画化される時に実に四社の競作となったそうですが、三社が主人公を小説の設定通り勝浦孫之丞にしたのに対し、阪妻プロだけが主人公をこの森尾重四郎にして、大当たりを取ったということです。阪東妻三郎の慧眼ぶりが光ります。この重四郎は、明らかに中里介山の大菩薩峠の机龍之助の系譜を引くニヒルで退嬰的な剣士ですが、この性格が当時のインテリの姿と重なって受けたようです。

国枝史郎の「任侠二刀流」の広告

未読の白井喬二作品を求めて、「大衆文藝」の第二巻第五号を買いました。しかし、残念ながら外れで、白井作品はこの雑誌には載っていませんでした。しかし、未読の国枝史郎作品の広告を見つけました。「任侠二刀流」という作品です。ググってみたら、この作品は未知谷から出ている国枝史郎作品集の第二巻に載っていました。また青空文庫では作業中の作品に入っていました。それはいいのですが、注目すべきは作品名の右に書いてあることで、「発売禁止を命ぜられんとせしも辛ふじて二三五頁削除漸く許可せらる。」とあります。「二三五頁」が2、3、5ページという意味なのか、235ページという意味なのか判然としませんがたぶん後者でしょう。元は新聞連載だということですが、何がそこまで当局の逆鱗に触れたのかが興味があります。

未読の白井喬二作品を求めて、「大衆文藝」の第二巻第五号を買いました。しかし、残念ながら外れで、白井作品はこの雑誌には載っていませんでした。しかし、未読の国枝史郎作品の広告を見つけました。「任侠二刀流」という作品です。ググってみたら、この作品は未知谷から出ている国枝史郎作品集の第二巻に載っていました。また青空文庫では作業中の作品に入っていました。それはいいのですが、注目すべきは作品名の右に書いてあることで、「発売禁止を命ぜられんとせしも辛ふじて二三五頁削除漸く許可せらる。」とあります。「二三五頁」が2、3、5ページという意味なのか、235ページという意味なのか判然としませんがたぶん後者でしょう。元は新聞連載だということですが、何がそこまで当局の逆鱗に触れたのかが興味があります。

土師清二の「砂絵呪縛」(上)

土師清二(はじ・せいじ)の「砂絵呪縛」(すなえしばり)(上)を読了。土師清二は白井喬二より4つ年下の大衆小説家。岡山県に生まれ、少年期は商家に奉公に出たり、夜学に通ったりで苦労しますが、上京してマスコミの仕事に従事し、「週刊朝日」の編集人になります。1923年に同誌に「水野十郎左衛門」を連載してデビュー。1927年(昭和2年)に、この「砂絵呪縛」を発表、それが阪妻主演で映画化されると大ヒットし、作家としての地位を確立します。他にも多数作品があるようですが、この頃の大衆作家の常として、今日ではほとんど読まれていません。

土師清二(はじ・せいじ)の「砂絵呪縛」(すなえしばり)(上)を読了。土師清二は白井喬二より4つ年下の大衆小説家。岡山県に生まれ、少年期は商家に奉公に出たり、夜学に通ったりで苦労しますが、上京してマスコミの仕事に従事し、「週刊朝日」の編集人になります。1923年に同誌に「水野十郎左衛門」を連載してデビュー。1927年(昭和2年)に、この「砂絵呪縛」を発表、それが阪妻主演で映画化されると大ヒットし、作家としての地位を確立します。他にも多数作品があるようですが、この頃の大衆作家の常として、今日ではほとんど読まれていません。

お話は、元禄時代、将軍綱吉の時代に、側用人柳沢吉保は背後に紀州公綱教を立て秘かに柳影組を作り陰謀を巡らせますが、これに対抗して間部詮房が背後に水戸光圀を持って天目党を組織します。この二つの党派は、背後での綱吉の世継ぎ争いもあって激しく争います。柳影組で贋金を作っていた黒阿弥が天目党に誘拐されますが、柳影組はこれに対抗するために、間部詮房の娘の露路を誘拐し返します。この二派の対立を他所に、砂絵師の藤兵衛は黒阿弥の娘のお酉から、刺青を入れるよう申しつかります。これからどう展開するかは下巻を読んでみないとわかりません。カラクリ屋敷が出てきたりして、ちょっと白井喬二の影響を感じないでもありません。

国枝史郎の「山窩の恋」

国枝史郎の「山窩の恋」を読了。「大衆文藝」の第一巻第二号に掲載されていたもの。青空文庫の国枝史郎の作品の中になく、作業中のリストにもありませんでしたが、2015年に出た「サンカの民を追って ―山窩小説傑作選―」という書籍に収録されているようです。お話は飛騨の裕福な旧家に生まれた主人公が、十五の時に両親が流行病で亡くなってしまい、叔父が後見としてやってきます。ところがこの叔父が放蕩者の上に山林投資をやっており、主人公の家の財産をほとんどそれにつぎこんですってしまいます。主人公はそれに対抗するように山林投資をやり始めましたがうまくいかず、次第に盗伐を行うようになります。ある日それが山林の所有者にばれて追われ、山窩の村に逃げ込みます。そこで主人公は山窩の首領格の男の娘であるお吉に惚れられて…というような話です。特に傑作とは思いませんが、国枝の作品にはよく山窩が登場しますので、ああまたか、という感じです。

国枝史郎の「山窩の恋」を読了。「大衆文藝」の第一巻第二号に掲載されていたもの。青空文庫の国枝史郎の作品の中になく、作業中のリストにもありませんでしたが、2015年に出た「サンカの民を追って ―山窩小説傑作選―」という書籍に収録されているようです。お話は飛騨の裕福な旧家に生まれた主人公が、十五の時に両親が流行病で亡くなってしまい、叔父が後見としてやってきます。ところがこの叔父が放蕩者の上に山林投資をやっており、主人公の家の財産をほとんどそれにつぎこんですってしまいます。主人公はそれに対抗するように山林投資をやり始めましたがうまくいかず、次第に盗伐を行うようになります。ある日それが山林の所有者にばれて追われ、山窩の村に逃げ込みます。そこで主人公は山窩の首領格の男の娘であるお吉に惚れられて…というような話です。特に傑作とは思いませんが、国枝の作品にはよく山窩が登場しますので、ああまたか、という感じです。

NHK杯戦囲碁 金秀俊8段 対 溝上知親9段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が金秀俊8段、白番が溝上知親9段でこの2人は昨年のNHK杯戦の1回戦でも対戦し、その時は溝上9段が勝っています。対局は黒の中国流、白の2連星と模様の張り合いになりやすい布石でした。白が右上隅にかかって黒が一間で受けて白が三々に入りました。黒は一本押さえて白がはねた後手を抜き下辺を打ちました。白が這ってきた時、押さえずに上辺を押さえて打ちました。白は黒が押さえなかった右辺を割り継いで黒が下方を継いで、その後白が上辺の2線を継ぎ、黒が右辺を押さえた後白が上を切って黒の3子をほぼ取りました。先手の黒は右下隅を一間に締まりましたが白は上辺での取られている黒3子の策動を封じるため、更に上辺に1手かけました。この間に黒は下辺を更に盛り上げました。その後白は浅く消しに行きました。白がある程度の形に付いた後、黒は白の分断を図る手を打ちましたが、これに白が反発し戦いになりました。白はこの戦いで上辺を頑張って大きく地模様にしましたが、その間に黒も右辺と下辺を頑張って黒地を増やしました。その後攻められていた中央の黒が無事に左辺に脱出したので、後は中央の白のしのぎになりました。白は上辺への被害を最小限にしてしのぎましたが、多少影響が出て、取られていた黒3子が復活しました。その後黒は左辺で巧妙なヨセを打ち、左辺の白の出口を止めました。また左上隅に手を付け、白地をかなり削減しました。これで黒が優勢になったようです。最後は左下隅に手を付け囲まれた黒を攻め取りにさせることで更に白地を減らし、ここで白の投了となりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が金秀俊8段、白番が溝上知親9段でこの2人は昨年のNHK杯戦の1回戦でも対戦し、その時は溝上9段が勝っています。対局は黒の中国流、白の2連星と模様の張り合いになりやすい布石でした。白が右上隅にかかって黒が一間で受けて白が三々に入りました。黒は一本押さえて白がはねた後手を抜き下辺を打ちました。白が這ってきた時、押さえずに上辺を押さえて打ちました。白は黒が押さえなかった右辺を割り継いで黒が下方を継いで、その後白が上辺の2線を継ぎ、黒が右辺を押さえた後白が上を切って黒の3子をほぼ取りました。先手の黒は右下隅を一間に締まりましたが白は上辺での取られている黒3子の策動を封じるため、更に上辺に1手かけました。この間に黒は下辺を更に盛り上げました。その後白は浅く消しに行きました。白がある程度の形に付いた後、黒は白の分断を図る手を打ちましたが、これに白が反発し戦いになりました。白はこの戦いで上辺を頑張って大きく地模様にしましたが、その間に黒も右辺と下辺を頑張って黒地を増やしました。その後攻められていた中央の黒が無事に左辺に脱出したので、後は中央の白のしのぎになりました。白は上辺への被害を最小限にしてしのぎましたが、多少影響が出て、取られていた黒3子が復活しました。その後黒は左辺で巧妙なヨセを打ち、左辺の白の出口を止めました。また左上隅に手を付け、白地をかなり削減しました。これで黒が優勢になったようです。最後は左下隅に手を付け囲まれた黒を攻め取りにさせることで更に白地を減らし、ここで白の投了となりました。

白井喬二と佐渡金山

白井喬二は、佐渡金山にかなりの関心を持っていたようで、佐渡金山やその佐渡奉行が登場する作品を私が知る限りでは3作書いています。

1.「金色奉行」 報知新聞 昭和8-9年

2.「国を愛すされど女も」 内外タイムス 昭和32-34年

3.「維新櫻」 東京日日新聞 昭和14年

1.の「金色奉行」では、2人の主人公が登場しますが、そのうちの一人の猿楽太夫の川勝三九郎が後に出世して大久保岩見守長安となります。この長安は実在の人物で、1603年に佐渡奉行になり、佐渡金山を本格的に開発して徳川幕府に莫大な富をもたらして出世します。

2.の「国を愛すされど女も」の主人公は塩谷一木之助ですが、物語の早い段階で名前を大鳥逸平に変えます。この主人公自体は架空の人物なのですが、「大鳥逸平」というのは1588年生まれで江戸時代の前期に「かぶき者」として有名だった人物で、その名前をそのまま借りています。この「大鳥逸平」が最初に仕えていたのが「金色奉行」の大久保岩見守長安なのです。また、この物語で逸平の父を殺し、逸平が仇と付け狙う来迎寺(大須賀)獅子平は、佐渡金山奉行となって出世し、逸平も佐渡に渡って前半では話がほとんど佐渡で進行します。

3.の「維新櫻」の主人公は、元禄時代に貨幣の質を落としてインフレを招いて新井白石に糾弾された荻原秀重の子孫である於木奈照之助です。この荻原秀重も1960年(元禄3年)に佐渡奉行に任命されています。そして金山の坑内にたまった地下水を排水する仕組みを作り、当時落ち込んでいた佐渡金山の金の採掘量を見事に復活させます。秀重は結局21年もの長きにわたって佐渡奉行を勤めました。

このように、白井喬二の佐渡金山へのこだわり、それを題材として取り上げるのが好きだということは、以上の3作品を見れば明らかです。この理由が今一つよく分かりません。自伝である「さらば富士に立つ影」を読んでも、佐渡島に住んだこともなければ、旅行したという記述もないのですが、「国を愛すされど女も」の佐渡島での話についてはどのような情報を元にして書いたのか不思議です。