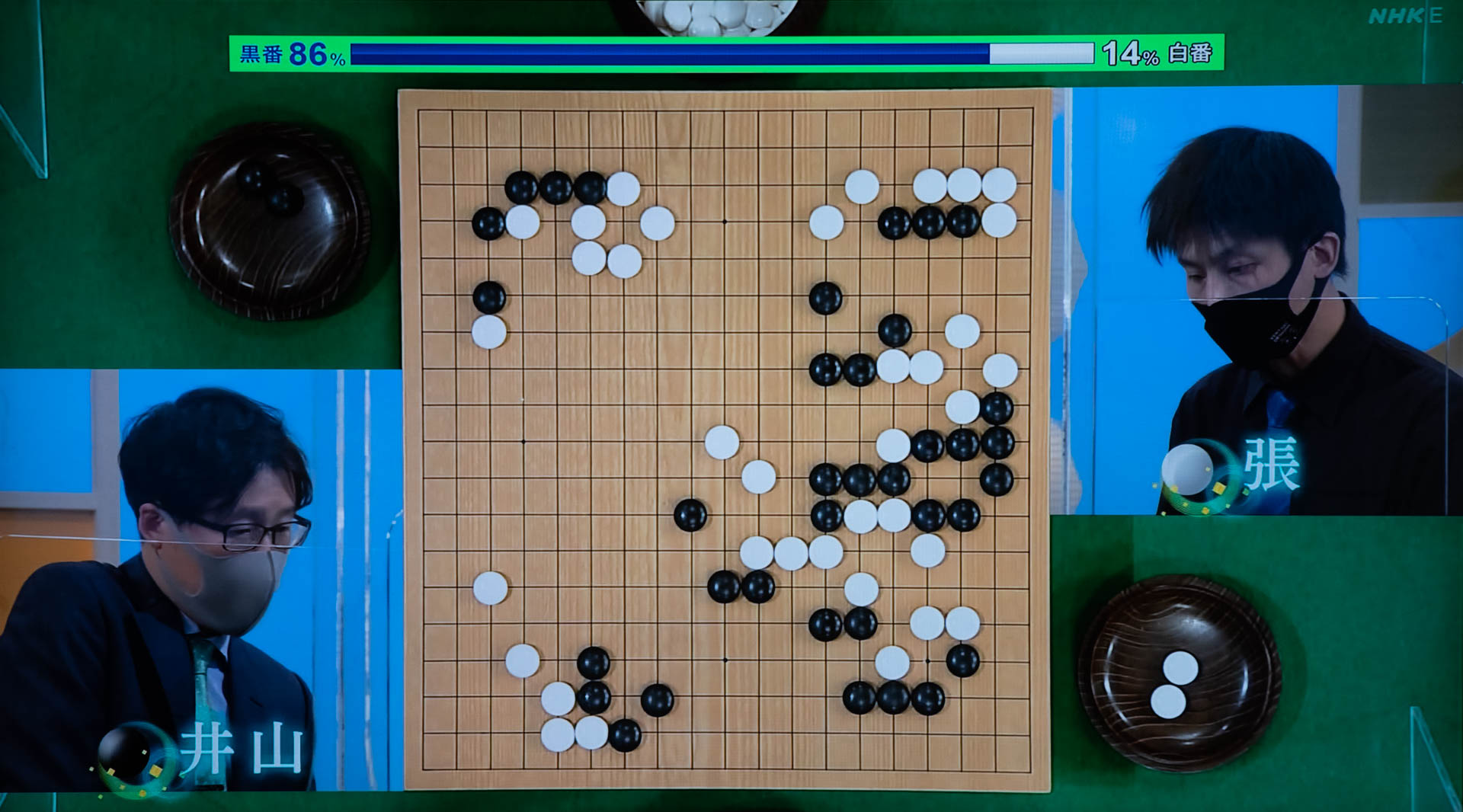

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が井山裕太4冠王、白番が張栩9段という豪華対決です。井山4冠王が最初に7大タイトルに挑戦した時の相手が張栩9段で、名人戦でした。この時は張栩9段が挑戦を撥ね除けましたが、翌年リターンマッチで見事に初7大タイトルを奪取しました。それ以来二人の激闘は続いています。対局は左上隅で白がシチョウに抱えていたのを、白がポン抜く手を打たないで右上隅にかかったのを、黒がシチョウアタリで右辺の白に付けて行きました。これに対白は右辺を受けずに、シチョウを抜きました。黒は当然ハネて行き、ここから戦いが始まりました。しかしその後の白の打ち方は大胆で、辺の黒一子をポン抜く代償に、種石の白2子を抜かせました。このワカレはさすがに黒が打ちやすくなったと思います。実際に黒は右辺の白を攻立てて下辺の地を大きくまとめることが出来ました。また右辺上部で黒1子をポン抜いた白も、ポン抜いたといっても単体では活きておらず、結局黒から圧迫されて、右上隅に渡る手を打たされたのはちょっと辛かったように思います。その後白も左上隅の黒に付けて行って、それを捨て石にして左辺を大きくまとめたので、思ったほど差は開いていなかったようです。しかしやはり黒のリードは変わらず、何手か黒が慎重な手を打った結果として、途中AIによる形勢が五分に戻った局面もありましたが、黒が右辺の劫を白に譲っての1目半勝ちでしたので、細かくはなりましたが、黒が終始リードを保って逃げ切った碁でした。

投稿者: kanrisha

キャプテン・スカーレットの”Shadow of Fear”

キャプテン・スカーレットの”Shadow of Fear”を観ました。スペクトラムはミステロンズへの反撃のため、オペレーション・ソードを実施します。それは小形衛星を火星の月であるフォボスに着陸させ、そこから火星表面の写真を撮って地球に送ることでした。最初の衛星はミステロンズ側に破壊されますが、2回目のは無事フォボスに着陸し、写真を送る準備が完了しました。その送って来た写真を受ける基地がヒマラヤの中にあり、クラウドベース(今回初めてクラウドベースが自分で移動します)もそこに移動します。しかし研究者の一人が火星を望遠鏡で観察している時に、火星からの不思議な光で殺され、ミステロナイズされます。彼はレーダーアンテナの回転装置に爆弾を仕掛けます。その研究者が基地から逃げ出したのをスペクトラムのヘリが追いかけ発見し、キャプテン・スカーレットとキャプテン・ブルーが追い詰め、射殺します。しかし結局アンテナの回転開始で爆薬が作動し、基地は完全に破壊されます。カーネルホワイトはそれでもオペレーションソードはまだ続くといいます。ということでまんまとミステロンズの破壊工作が成功するという不思議なエピソードです。

キャプテン・スカーレットの”Shadow of Fear”を観ました。スペクトラムはミステロンズへの反撃のため、オペレーション・ソードを実施します。それは小形衛星を火星の月であるフォボスに着陸させ、そこから火星表面の写真を撮って地球に送ることでした。最初の衛星はミステロンズ側に破壊されますが、2回目のは無事フォボスに着陸し、写真を送る準備が完了しました。その送って来た写真を受ける基地がヒマラヤの中にあり、クラウドベース(今回初めてクラウドベースが自分で移動します)もそこに移動します。しかし研究者の一人が火星を望遠鏡で観察している時に、火星からの不思議な光で殺され、ミステロナイズされます。彼はレーダーアンテナの回転装置に爆弾を仕掛けます。その研究者が基地から逃げ出したのをスペクトラムのヘリが追いかけ発見し、キャプテン・スカーレットとキャプテン・ブルーが追い詰め、射殺します。しかし結局アンテナの回転開始で爆薬が作動し、基地は完全に破壊されます。カーネルホワイトはそれでもオペレーションソードはまだ続くといいます。ということでまんまとミステロンズの破壊工作が成功するという不思議なエピソードです。

スター・トレックの第3シーズンの”Whom Gods Destroy”

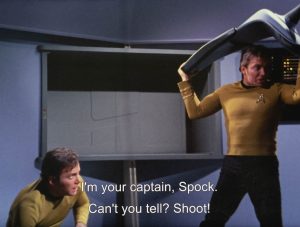

スター・トレックの第3シーズンの”Whom Gods Destroy”を観ました。カークとスポックがエルバ3という惑星に降り立ちます。そこは連邦で犯罪性の精神疾患者を収容する星でした。目的は新たにそういう患者を治療する特効薬が開発されたのでそれを届けるためでした。しかしそこの医者は実はガースという元スターシップの艦長が姿を変えて化けていたものでした。ガースは教科書にも載っているような模範的な船長でしたが、ある怪我が元で精神錯乱を起こし、この星に収容されていました。カークとスポックは捕らえられます。ガースは自分が宇宙の支配者だと言い張ります。ガースはカークに化けて、エンタープライズ号に乗り込もうとしますが、スコッティが要求したチェスに関する合言葉を言うことが出来なかったため、乗り込みは不成功に終りました。ガースはカークを苦痛を与える椅子に座らせ合言葉を聞き出そうとしますが不成功に終ります。続いてマータという女性を使ってカークを懐柔しようとします。そこにスポックが現われ二人は制御室に向かいますが、そのスポックはガースが化けた者でした。本物のスポックは気絶した振りをしてヴァルカンピンチで見張り2人を倒し制御室にやって来ます。そこでは2人のカークが争っていてどちらが本物か分かりません。スポックは結局最後に「2人とも撃て。それがエンタープライズ号を救う唯一の方法だ」と言ったのが本物と見破ります。これはソロモン王が一人の子供を2人の母親がどちらもが自分の子供だといって争った時に、2人で子供の引っ張り合いをさせて、子供が痛がって泣いたので思わず手を放した方を本物と判定したのに良く似ています。(この話は大岡政談にも使われています。)

スター・トレックの第3シーズンの”Whom Gods Destroy”を観ました。カークとスポックがエルバ3という惑星に降り立ちます。そこは連邦で犯罪性の精神疾患者を収容する星でした。目的は新たにそういう患者を治療する特効薬が開発されたのでそれを届けるためでした。しかしそこの医者は実はガースという元スターシップの艦長が姿を変えて化けていたものでした。ガースは教科書にも載っているような模範的な船長でしたが、ある怪我が元で精神錯乱を起こし、この星に収容されていました。カークとスポックは捕らえられます。ガースは自分が宇宙の支配者だと言い張ります。ガースはカークに化けて、エンタープライズ号に乗り込もうとしますが、スコッティが要求したチェスに関する合言葉を言うことが出来なかったため、乗り込みは不成功に終りました。ガースはカークを苦痛を与える椅子に座らせ合言葉を聞き出そうとしますが不成功に終ります。続いてマータという女性を使ってカークを懐柔しようとします。そこにスポックが現われ二人は制御室に向かいますが、そのスポックはガースが化けた者でした。本物のスポックは気絶した振りをしてヴァルカンピンチで見張り2人を倒し制御室にやって来ます。そこでは2人のカークが争っていてどちらが本物か分かりません。スポックは結局最後に「2人とも撃て。それがエンタープライズ号を救う唯一の方法だ」と言ったのが本物と見破ります。これはソロモン王が一人の子供を2人の母親がどちらもが自分の子供だといって争った時に、2人で子供の引っ張り合いをさせて、子供が痛がって泣いたので思わず手を放した方を本物と判定したのに良く似ています。(この話は大岡政談にも使われています。)

キャプテン・スカーレットの”Avalanche”

キャプテン・スカーレットの”Avalanche”を観ました。珍しくキャプテン・スカーレットが普通に主人公で死ぬような目に遭わずに活躍します。ミステロンズの今回の標的は、極北の地にある対外宇宙防衛ラインの基地です。基地に資材を届けるスノーモービルの運転手がミステロナイズされ、基地の空調システムに酸素を奪う薬品を投入し、基地のスタッフを窒息死させます。この手口で2つの基地がやられ、対外宇宙防衛ラインの司令官は、もう1回やられたら火星に対しミサイルを発射すると言い張ります。カーネルホワイトはそんなことをしたらミステロンズがどんな報復攻撃に出るか分からないとして、キャプテン・スカーレットにスノーモービルを追跡させます。次の標的は防衛ラインのメインの基地です。しかしキャプテン・スカーレットが運転するSPVは、スノーモービルが撒いた液体酸素で路面が完全凍結し、スリップして動けなくなります。しかし何故だかキャプテン・スカーレットは先回りし、基地の前で道の両脇にある雪山を銃で撃って、人為的な雪崩を起してスノーモービルを脱線させ破壊します。何というか地球側も縄張り争いみたいなのがあって、一枚岩ではないことを示したエピソードでした。まあミステロンズ側も全面的に地球を攻撃して撃破する軍事力はないので、war of nerves(神経戦)を仕掛けているのだと思いますが。

キャプテン・スカーレットの”Avalanche”を観ました。珍しくキャプテン・スカーレットが普通に主人公で死ぬような目に遭わずに活躍します。ミステロンズの今回の標的は、極北の地にある対外宇宙防衛ラインの基地です。基地に資材を届けるスノーモービルの運転手がミステロナイズされ、基地の空調システムに酸素を奪う薬品を投入し、基地のスタッフを窒息死させます。この手口で2つの基地がやられ、対外宇宙防衛ラインの司令官は、もう1回やられたら火星に対しミサイルを発射すると言い張ります。カーネルホワイトはそんなことをしたらミステロンズがどんな報復攻撃に出るか分からないとして、キャプテン・スカーレットにスノーモービルを追跡させます。次の標的は防衛ラインのメインの基地です。しかしキャプテン・スカーレットが運転するSPVは、スノーモービルが撒いた液体酸素で路面が完全凍結し、スリップして動けなくなります。しかし何故だかキャプテン・スカーレットは先回りし、基地の前で道の両脇にある雪山を銃で撃って、人為的な雪崩を起してスノーモービルを脱線させ破壊します。何というか地球側も縄張り争いみたいなのがあって、一枚岩ではないことを示したエピソードでした。まあミステロンズ側も全面的に地球を攻撃して撃破する軍事力はないので、war of nerves(神経戦)を仕掛けているのだと思いますが。

「ローマ土地制度史」日本語訳第3回目公開

「ローマ土地制度史」の日本語訳の第3回目を公開しました。P.100から102までです。ここでこのヴェーバーの研究がテオドール・モムゼンのローマ研究をベースにし、マイツェンの欧州の農村分析の手法を使ったということが明らかにされます。ヴェーバーは後にこのマイツェンの手法の使い方があまりにもストレート過ぎたことを反省しています。

スター・トレックの第3シーズンの”Elaan of Troyius”

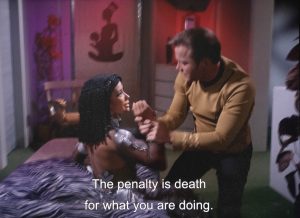

スター・トレックの第3シーズンの”Elaan of Troyius”を観ました。連邦とクリンゴンとの境界に近い星域の2つの星系が戦争をしていて、このまま行くと両方が全滅するという危機に陥ります。これを解決するために政略結婚が行われることになり、ドールマンからエラーンという女性が結婚式に向かうためエンタープライズ号に転送されて来ます。そこでもう一方のトロイアスの外交官のペトリとカーク達が出迎えますが、エラーンは見た目はクレオパトラみたいですが、とても野蛮でカーク達やペトリを口汚く罵り、また隷従を求めます。エラーンはペトリからの花嫁衣装や首飾りなどの贈り物を全て撥ね付け、あげくの果てはペトリを刺してしまいます。ペトリは何とか命が助かりますが、すっかりこの結婚を遂行する意欲を失います。カークはエラーンに何とか礼儀を教えようとしますが、間違ってエラーンの涙に触れてしまいます。ドールマンの女性の涙に男が触れると、その女性を愛してしまいます。カークも例外ではありませんでした。そうこうするうちに、エラーンの配下の者がエンタープライズ号のエンジンに何かを仕掛け、接近してきたクリンゴンの宇宙船に逃走します。その仕掛けはエンタープライズ号がワープエンジンを使用すると大爆発を起すというもので、クリンゴンの宇宙船から攻撃を受けますが、的確な反撃が出来ません。またエラーンの部下はエネルギー源であるデリリウムもダメにしていったため、このままだとエンタープライズ号はまったく動けなくなります。そんな中エラーンが首に巻いた首飾りの宝石がエネルギー反応を示し、それがデリリウムであることが分かります。スコッティはそれをエンジンにセットし、ようやく動けるようになったエンタープライズ号は光子魚雷でクリンゴンの宇宙船を撃退し、ワープスピードに移って、無事トロイアスに向かいます。カークがエラーンへの愛を振り切れたのは、カークがよりエンタープライズ号(普通宇宙船は女性扱い)を愛していたから、というオチでした。

スター・トレックの第3シーズンの”Elaan of Troyius”を観ました。連邦とクリンゴンとの境界に近い星域の2つの星系が戦争をしていて、このまま行くと両方が全滅するという危機に陥ります。これを解決するために政略結婚が行われることになり、ドールマンからエラーンという女性が結婚式に向かうためエンタープライズ号に転送されて来ます。そこでもう一方のトロイアスの外交官のペトリとカーク達が出迎えますが、エラーンは見た目はクレオパトラみたいですが、とても野蛮でカーク達やペトリを口汚く罵り、また隷従を求めます。エラーンはペトリからの花嫁衣装や首飾りなどの贈り物を全て撥ね付け、あげくの果てはペトリを刺してしまいます。ペトリは何とか命が助かりますが、すっかりこの結婚を遂行する意欲を失います。カークはエラーンに何とか礼儀を教えようとしますが、間違ってエラーンの涙に触れてしまいます。ドールマンの女性の涙に男が触れると、その女性を愛してしまいます。カークも例外ではありませんでした。そうこうするうちに、エラーンの配下の者がエンタープライズ号のエンジンに何かを仕掛け、接近してきたクリンゴンの宇宙船に逃走します。その仕掛けはエンタープライズ号がワープエンジンを使用すると大爆発を起すというもので、クリンゴンの宇宙船から攻撃を受けますが、的確な反撃が出来ません。またエラーンの部下はエネルギー源であるデリリウムもダメにしていったため、このままだとエンタープライズ号はまったく動けなくなります。そんな中エラーンが首に巻いた首飾りの宝石がエネルギー反応を示し、それがデリリウムであることが分かります。スコッティはそれをエンジンにセットし、ようやく動けるようになったエンタープライズ号は光子魚雷でクリンゴンの宇宙船を撃退し、ワープスピードに移って、無事トロイアスに向かいます。カークがエラーンへの愛を振り切れたのは、カークがよりエンタープライズ号(普通宇宙船は女性扱い)を愛していたから、というオチでした。

キャプテン・スカーレットの”Spectrum Strikes Back”

キャプテン・スカーレットの”Spectrum Strikes Back”を観ました。タイトルは「スペクトラムの逆襲」でスペクトラムはミステロンズに対抗する2つの武器を開発します。一つが以前ティエンポ将軍の脳手術の話の時に判明した、「ミステロンズの肉体はX線を通過させない」原理を利用したX線カメラで、人間なら骨が写りますが、ミステロンズなら肉体がそのまま写ります。面白いのはキャプテン・スカーレットも肉体がそのまま写るということです。また同じく別のエピソードで判明した、ミステロンズは高電圧では死んでしまう、でそれを応用して高電圧銃を開発します。この武器2つに関する会議はある狩猟者用レストランの地下の秘密会議室で行われていましたが、キャプテン・インディゴがミステロンズに殺されロボットと化します。しかし新規開発のカメラですぐミステロンズであることがばれ、本人は逃げ出し、ついでに会議室の昇降装置を下げて、会議室を押しつぶそうとします。キャプテン・スカーレットがなんとか脱出し、キャプテン・インディゴを新開発の高電圧銃を持って追いかけます。キャプテン・インディゴは別のスペクトラムのメンバーに銃で撃たれましたが死なず、キャプテン・スカーレットが高電圧銃で留めを刺します。キーを取り戻して昇降装置を上げて一件落着です。しかしミステロンズが高電圧で死ぬということは、キャプテン・スカーレットも同じということで、決して不死身の男ではないことになります。

キャプテン・スカーレットの”Spectrum Strikes Back”を観ました。タイトルは「スペクトラムの逆襲」でスペクトラムはミステロンズに対抗する2つの武器を開発します。一つが以前ティエンポ将軍の脳手術の話の時に判明した、「ミステロンズの肉体はX線を通過させない」原理を利用したX線カメラで、人間なら骨が写りますが、ミステロンズなら肉体がそのまま写ります。面白いのはキャプテン・スカーレットも肉体がそのまま写るということです。また同じく別のエピソードで判明した、ミステロンズは高電圧では死んでしまう、でそれを応用して高電圧銃を開発します。この武器2つに関する会議はある狩猟者用レストランの地下の秘密会議室で行われていましたが、キャプテン・インディゴがミステロンズに殺されロボットと化します。しかし新規開発のカメラですぐミステロンズであることがばれ、本人は逃げ出し、ついでに会議室の昇降装置を下げて、会議室を押しつぶそうとします。キャプテン・スカーレットがなんとか脱出し、キャプテン・インディゴを新開発の高電圧銃を持って追いかけます。キャプテン・インディゴは別のスペクトラムのメンバーに銃で撃たれましたが死なず、キャプテン・スカーレットが高電圧銃で留めを刺します。キーを取り戻して昇降装置を上げて一件落着です。しかしミステロンズが高電圧で死ぬということは、キャプテン・スカーレットも同じということで、決して不死身の男ではないことになります。

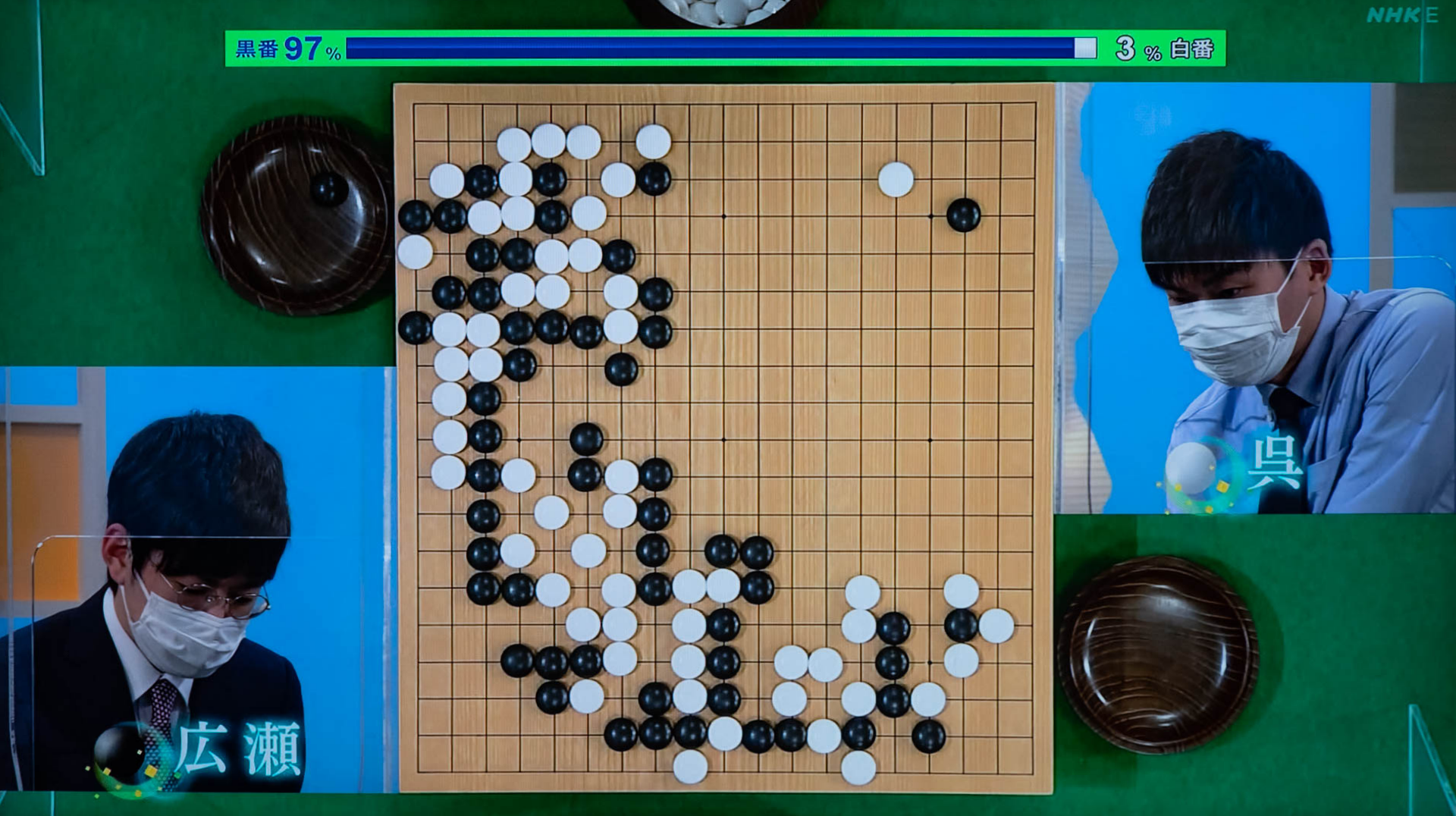

NHK杯戦囲碁 広瀬優一5段 対 呉柏毅5段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が広瀬優一5段、白番が呉柏毅5段の対戦でした。この碁の最初の焦点は左上隅で、黒の小ゲイマガカリに白が一間に挟んだのに、黒はなんと三間トビで、初めて見ました。白はそれに対し隅から上辺に二間に固く開いたのに、黒がその右に付けて行きました。白が跳ねた後、黒は覗いて行き、白がへこんで受けました。その後白は黒の背後に打って黒の切断を狙いました。黒はつながりには行かず、左側を左上隅に働きかけて独立で活きに行きました。その後更につながらず、右下隅を掛けて打ちました。これは白が切断に来た時のシチョウアタリでした。結局その後白は右下隅を連打し、黒が左辺でつながって安定するというワカレになりました。この収支は若干黒が良かったようです。その後左下隅から左辺にかけて黒が白を攻める展開になりましたが、ここで白はほぼ取られかけていた左辺の白一子を動き出しました。この狙いは左上隅の黒を取ってしまうことで、攻め取りながらそれは成功しましたが、その反動として左上隅方面の白がほとんど死んでしまい、AIによる形勢判断も黒の勝率が90%以上になりました。その後下辺での折衝が始まり、ポイントは白が取られている石を上手く活用して損を減らすことが出来る、あるいは振り変われるかという所でしたが、白の策動は成功せず、かろうじて左下隅の黒をなんとか取れましたが、それは劫に勝ってやっと取ったので、手をかけた割りには見合わないものであり、ここで黒の勝勢になりました。その後上辺や右辺、中央での折衝がありましたが、黒が中央にも追加で20目以上の地を付けて、白は地合で追いつけず白の投了となりました。

スター・トレックの第3シーズンの”The Empath”

スター・トレックの第3シーズンの”The Empath”を観ました。これまで観たエピソードの中でもっともワケワカでした。エンタープライズ号は惑星ミナラという、その太陽が超新星になりつつある星の観測所が消息を絶ったのを調査しにその星に降り立ちます。しかしカーク、スポック、マッコイは基地を調査中に地下深くに転送されます。そこにはしゃべることの出来ない女性がいて、マッコイがジェムという名前を付けます。彼女は精神感応の力を持っていて、カークの顔の傷を自分の顔に移して、最後はそれを消し去りました。ヴァイアンというエイリアンが、このジェムの星の住人を超新星の爆発から救うかどうかを、彼女を使ってテストしていました。3人の中の1人をテストに使うということで、マッコイは麻酔でカークとスポックを眠らせ、自分が実験台になります。マッコイはヴァイアン達によって拷問を受け、瀕死の状態になります。ジェムはマッコイを救おうとしますが、その場合彼女にも生命の危険が及ぶ可能性があり、苦悶します。しかし結局マッコイの命を救います。カークはヴァイアン達に、彼らは知性だけが残り、愛情や共感を失っていると非難します。ヴァイアン達はテストに合格したジェムを連れて去って行きます。という話のようですが、ヴァイアンとジェムの関係が良く分かりません。

スター・トレックの第3シーズンの”The Empath”を観ました。これまで観たエピソードの中でもっともワケワカでした。エンタープライズ号は惑星ミナラという、その太陽が超新星になりつつある星の観測所が消息を絶ったのを調査しにその星に降り立ちます。しかしカーク、スポック、マッコイは基地を調査中に地下深くに転送されます。そこにはしゃべることの出来ない女性がいて、マッコイがジェムという名前を付けます。彼女は精神感応の力を持っていて、カークの顔の傷を自分の顔に移して、最後はそれを消し去りました。ヴァイアンというエイリアンが、このジェムの星の住人を超新星の爆発から救うかどうかを、彼女を使ってテストしていました。3人の中の1人をテストに使うということで、マッコイは麻酔でカークとスポックを眠らせ、自分が実験台になります。マッコイはヴァイアン達によって拷問を受け、瀕死の状態になります。ジェムはマッコイを救おうとしますが、その場合彼女にも生命の危険が及ぶ可能性があり、苦悶します。しかし結局マッコイの命を救います。カークはヴァイアン達に、彼らは知性だけが残り、愛情や共感を失っていると非難します。ヴァイアン達はテストに合格したジェムを連れて去って行きます。という話のようですが、ヴァイアンとジェムの関係が良く分かりません。

キャプテン・スカーレットの”Seek and Destroy”

キャプテン・スカーレットの”Seek and Destroy”を観ました。今回のミステロンズの予告ターゲットは何とスペクトラム・エンジェルスのパイロットの一人です。ホワイト大佐は、エンジェルスの一人デスティニーが休暇でパリに行っているのを、キャプテン・ブルーとキャプテン・スカーレットに連れ戻しに行かせます。首尾良く二人はディスティニーを発見し、車でクラウドベースに戻る途中で、キャプテン・スカーレットがミステロンズの攻撃を察知し、車から二人を降ろします。そこへ攻撃してきたのは、何とミステロンズによってロボット化されたエンジェル・ファイター3機でした。製造後倉庫で一時保管していたのをブラック大佐が焼き、その残骸をミステロンズが再生したものです。ホワイト大佐はすぐに本物のエンジェルス3人にエンジェル・ファイターの出動を命じます。これによって、まったくの同型のジェット機同士の息詰まる空中戦が展開されます。まずはミステロンズ側を1機撃墜しました。しかし逆にエンジェルス側も1機やられ、パイロットは無事脱出しました。ミステロンズ側のもう1機も撃墜され、残った1機はメロディー機が後ろを取り、地面に追い詰めます。ミステロンズ機は地面に激突大破しますが、メロディー機も危なくなります。しかしメロディーの卓越した操縦でぎりぎりで激突を回避します。というエピソードで筋は無いようなものですが、エンジェルス・ファイター同士のドッグファイトが観られたので良かったです。

キャプテン・スカーレットの”Seek and Destroy”を観ました。今回のミステロンズの予告ターゲットは何とスペクトラム・エンジェルスのパイロットの一人です。ホワイト大佐は、エンジェルスの一人デスティニーが休暇でパリに行っているのを、キャプテン・ブルーとキャプテン・スカーレットに連れ戻しに行かせます。首尾良く二人はディスティニーを発見し、車でクラウドベースに戻る途中で、キャプテン・スカーレットがミステロンズの攻撃を察知し、車から二人を降ろします。そこへ攻撃してきたのは、何とミステロンズによってロボット化されたエンジェル・ファイター3機でした。製造後倉庫で一時保管していたのをブラック大佐が焼き、その残骸をミステロンズが再生したものです。ホワイト大佐はすぐに本物のエンジェルス3人にエンジェル・ファイターの出動を命じます。これによって、まったくの同型のジェット機同士の息詰まる空中戦が展開されます。まずはミステロンズ側を1機撃墜しました。しかし逆にエンジェルス側も1機やられ、パイロットは無事脱出しました。ミステロンズ側のもう1機も撃墜され、残った1機はメロディー機が後ろを取り、地面に追い詰めます。ミステロンズ機は地面に激突大破しますが、メロディー機も危なくなります。しかしメロディーの卓越した操縦でぎりぎりで激突を回避します。というエピソードで筋は無いようなものですが、エンジェルス・ファイター同士のドッグファイトが観られたので良かったです。