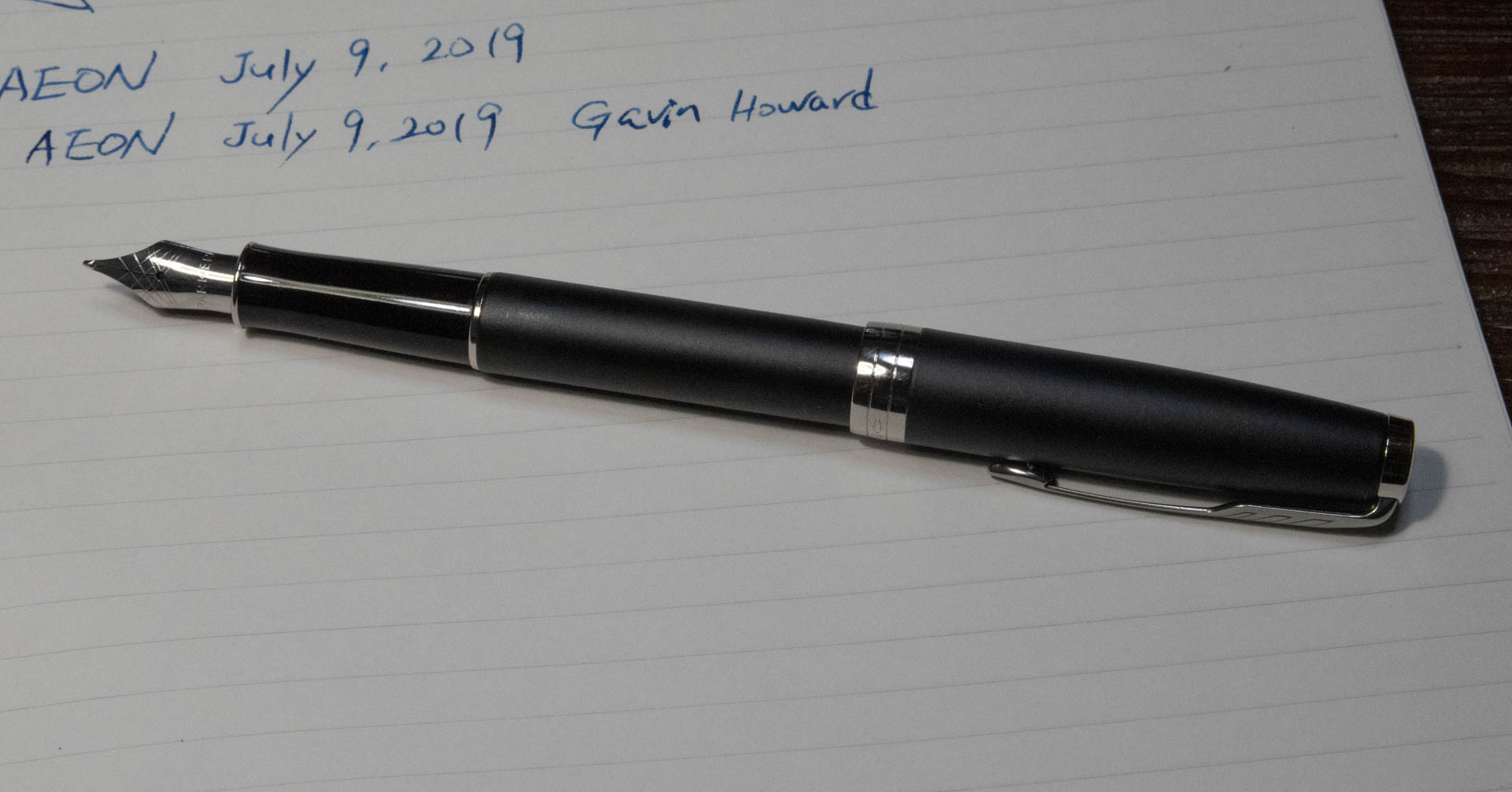

久し振りに万年筆で筆記体の英語を書いてみました。ビジネスで筆記体の英語を書いたのはサインだけです。ミミズがのったくったなどと言わないように。中学生の時は毎日教科書の英語をノートに書き写していました。(私の勉強法は昔から書いて覚える、というものです。ラサール高校の時、そのやり方を能率が悪いと笑った奴がいましたが、結局そいつより私の方が成績はずっと良かったです。)中学の時と字体が変わっていないのに我ながらびっくりしました。ただ、rの書き方が英語式とドイツ語式が混じってしまいましたが。しかし筆記体を書くのはやはり万年筆が一番いいですね。

投稿者: kanrisha

パーカーの万年筆

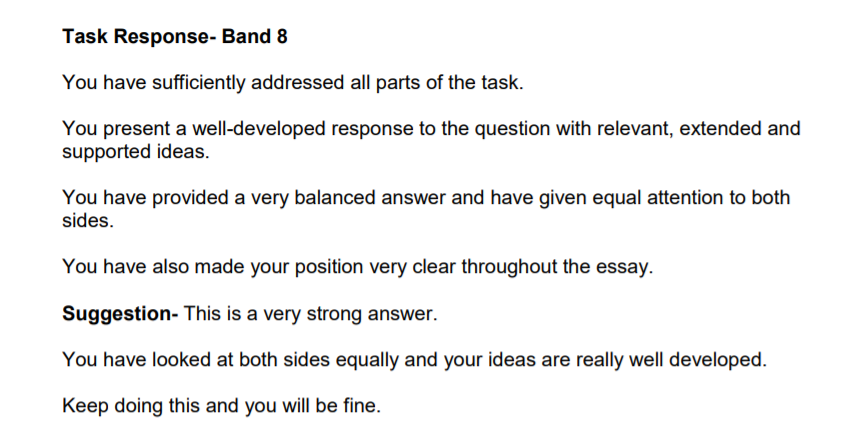

IELTSのライティング添削7回目

IELTSのライティングの添削は7回目になりましたが(毎週土曜日に提出しています)、今回Task Response(問われていることに対しきちんとロジカルに論じているか)の項が初めてバンド8と評価されました。まあ、全体は6.5ですが、これは私の語彙レベルとか文法レベルの問題でこれ以上はそう簡単にはスコアは上げられないです。ただ、Task Responseは非ネイティブとしてはまあ十分だと思います。今回これでいい評価になったのは、今回7回目で、問題が一巡して同じパターンの問題が出たので、前回の同じパターンの模範解答を参照して、ほぼそれと同じ構成で書いたからです。以下が問題と解答です。添削した後のものです。(語数:305)

IELTSのライティングの添削は7回目になりましたが(毎週土曜日に提出しています)、今回Task Response(問われていることに対しきちんとロジカルに論じているか)の項が初めてバンド8と評価されました。まあ、全体は6.5ですが、これは私の語彙レベルとか文法レベルの問題でこれ以上はそう簡単にはスコアは上げられないです。ただ、Task Responseは非ネイティブとしてはまあ十分だと思います。今回これでいい評価になったのは、今回7回目で、問題が一巡して同じパターンの問題が出たので、前回の同じパターンの模範解答を参照して、ほぼそれと同じ構成で書いたからです。以下が問題と解答です。添削した後のものです。(語数:305)

なお、解答中に出てくる具体例の数字などはほぼフェイクです。試験では引用が正確かどうかという点は採点されません。なので自分で適当なフェイク事例をでっち上げればそれでOKです。

G. In many countries, the government prioritizes economic growth above all other concerns.

Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.

The governments of many nations in the world set economic development targets above all other targets. While such a policy may accelerate the destruction of the environment, this essay argues that it can improve the standard of living of people and that overrides the demerit.

(まず、問われている内容を自分の言葉でパラフレーズします。そしてネガティブな面とポジティブな面を両方挙げ、このエッセイでどちらを支持するのかを書きます。)

One of the main drawbacks is that rapid economic growth is often accompanied by the destruction of the environment. In order to build necessary infrastructure, trees are cut down, seas are reclaimed, and mountains are excavated. An increase in the number of factories may cause serious pollution of air, water, and of soil. While Japan’s growth in Gross National Product (GNP) increased by a factor of 7.6 from 1954 to 1973, the number of complaints about pollution also jumped from 235 to 3,567 during that period. However, this essay insists that economic growth gives people better lives and it can offset the disadvantage.

(まずネガティブな面の方を具体例を入れて論じ、しかし最後にポジティブな面でネガティブな面は相殺されると述べます。)

The main benefit of economic growth for people in a country is that it can surely improve their standard of living. Economic expansion brings more profits to companies in the country so that they can pay higher wages to their employees. Due to increased income, people can live in better residences, eat more nutritious food, and enjoy some hobbies. The overall improvement of life can cause expanded longevity and a decreased death rate. For example, while Indonesia showed an average 6% economic growth from 1991 to 2005, the infant death rate decreased from 6.8% to 3.4% during the same period. This can dramatically improve the satisfaction of people and any government should take this seriously above all else.

(ポジティブな面を具体例を入れて詳細に論じます。最後にもう一度問われていることへの自分の考えをしっかり書きます。)

To conclude, the main disadvantage for a country of prioritizing economic growth is the destruction of the environment. However, this essay insists that economic development gives people better lives and satisfaction so that the disadvantage can be overridden.

(結論として、再度ポジティブとネガティブな面を挙げ、ポジティブが優るとします。)

フレッド・マクラウド・ウィルコックスの「禁断の惑星」

1956年のフレッド・マクラウド・ウィルコックスの映画「禁断の惑星」”Forbidden Planet”を観ました。これを観たのは、宇宙家族ロビンソンで出てきたフライデーとは別のエイリアンのロボットが元々この映画に出てきたロボットだと知ったからです。このロボットもフライデーもデザインしたのは日系アメリカ人ボブ(ロバート)・キノシタです。スターウォーズのR2D2もこのロボットのデザインの影響を受けています。1956年の作品とは信じられないくらい良く出来たSF作品であり、特撮もディズニーの協力によるとのことですが、おそらく円谷プロがウルトラマンシリーズで使ったのと同じ、光学合成(オプティカル・プリンター)が使われており、非常に良く出来ています。この映画で出てくる「イドの怪物」という言葉は聞いたことがありますが、おそらく吾妻ひでおの漫画じゃなかったかと思います。また「伝説巨神イデオン」もこの「イドの怪物」を元にして、イデの力で動くイデオンが考案されたということみたいです。後、英語字幕で観ましたが、skipper(艦長)、all hands(総員)、on the double(至急で)といった単語が飛び交い、ほとんど原子力潜水艦シービュー号と同じでした。シービュー号とのつながりはもう一つあって、モルビウス博士を演じた、ウォルター・ピジョンはシービュー号の最初の映画版でネルソン提督を演じた人です。

1956年のフレッド・マクラウド・ウィルコックスの映画「禁断の惑星」”Forbidden Planet”を観ました。これを観たのは、宇宙家族ロビンソンで出てきたフライデーとは別のエイリアンのロボットが元々この映画に出てきたロボットだと知ったからです。このロボットもフライデーもデザインしたのは日系アメリカ人ボブ(ロバート)・キノシタです。スターウォーズのR2D2もこのロボットのデザインの影響を受けています。1956年の作品とは信じられないくらい良く出来たSF作品であり、特撮もディズニーの協力によるとのことですが、おそらく円谷プロがウルトラマンシリーズで使ったのと同じ、光学合成(オプティカル・プリンター)が使われており、非常に良く出来ています。この映画で出てくる「イドの怪物」という言葉は聞いたことがありますが、おそらく吾妻ひでおの漫画じゃなかったかと思います。また「伝説巨神イデオン」もこの「イドの怪物」を元にして、イデの力で動くイデオンが考案されたということみたいです。後、英語字幕で観ましたが、skipper(艦長)、all hands(総員)、on the double(至急で)といった単語が飛び交い、ほとんど原子力潜水艦シービュー号と同じでした。シービュー号とのつながりはもう一つあって、モルビウス博士を演じた、ウォルター・ピジョンはシービュー号の最初の映画版でネルソン提督を演じた人です。

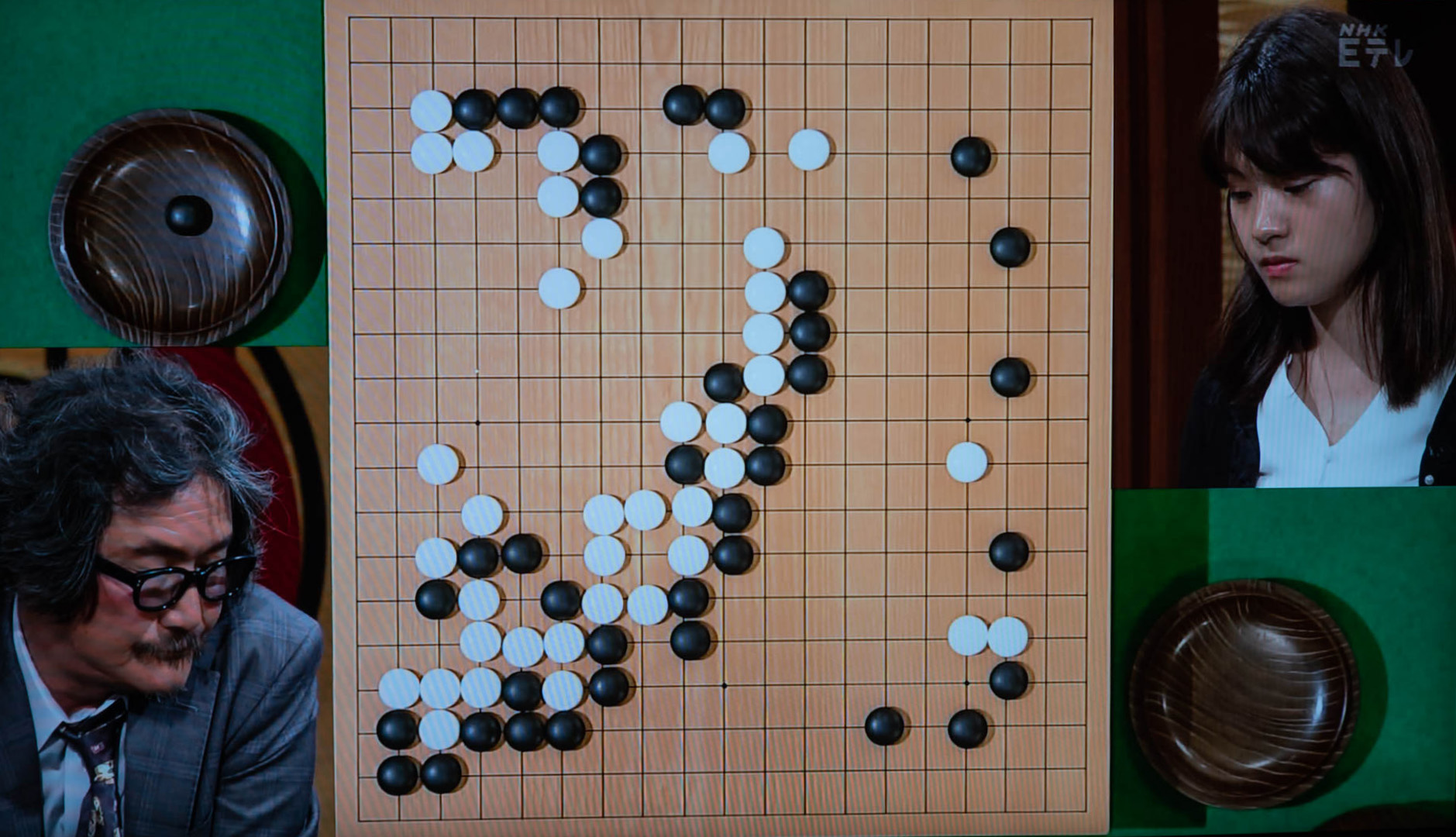

NHK杯戦囲碁 趙治勲名誉名人 対 藤沢里菜女流本因坊

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が趙治勲名誉名人、白番が藤沢里菜女流本因坊の対戦です。趙名誉名人は藤沢女流本因坊のお祖父さんである故藤沢秀行名誉棋聖と第7期の棋聖戦(1983年)で激闘を演じました。その時、趙名誉名人は3連敗の後の4連勝で見事初の棋聖位を獲得しました。しかしその時藤沢秀行名誉棋聖は癌を患っていたことが対戦後に報道されました。その趙名誉名人が36年後に今度は秀行さんのお孫さんと対戦するというのは感無量です。対局は趙名誉名人が地を稼ぎまくり、藤沢女流本因坊が左辺に大模様を張りました。こういう展開は趙名誉名人の得意パターンで、地を稼げるだけ稼いで後からドカンと模様の中に打ち込んでしのいで勝ち、というやり方で、特に宇宙流の武宮正樹9段との対戦で多くの実戦例があります。しかしこの対戦では趙名誉名人が左辺で取り残された黒1子からはねて手を付けていったのに対し、白がコスミツケて受けたのが冷静な好手でした。これで黒はしのぎが困難になり、結局左辺は捨てて下辺の黒地を盛り上げる方針に切り替えました。しかし白の左辺の地は80目レベルになり、黒が大変な形勢でした。しかし左辺から下辺の黒に付けていったのが余計でぼんやり飛んでいる方が優りました。黒は中央をひたすら押していって壁を作り、右辺の白への攻めに賭けました。(写真は右辺の白に打ち込んだ場面)この右辺の白はプロなら死ぬような石では無く、白はあまりいじめられずに活きれば勝ちでした。しかし白が中央の黒を切っていって策動したのがまずく、一時は生死不明になり、黒のチャンスが来ました。しかし黒は決め手を逃し、結局白は眼二つながら、黒の右辺の地を大きく破って活きたのでこれで白が勝勢になりました。結局左辺の地は上辺で振り替わりがあって白が地を増やし、最後は100目の地になりました。結局白の4目半勝ちになりました。

Wikipediaでの機械翻訳

原子力潜水艦シービュー号の第2シーズンの第6エピソードで、バルバラ・ブーシェという女優が出ていて、ちょっとその女優をWikipediaで調べていましたが、そのページの日本語無茶苦茶。どうやら英語のページのをGoogle翻訳などで訳したものをそのまま貼り付けたようです。以下がそうです。「5つのポイント」となっているのは、カリフォルニアの地名のファイブポイントのこと。また、”What a Way to Go!”という映画のタイトルを「何の道に行くのかなんて些細なことでした!」と訳して地の文とごちゃごちゃにしています。後は「だ、である、調」と「ですます調」が混在しています。

調べてみたら、誰かが貼り付けたのではなく、Wikipediaの新機能として機械翻訳を使い出したみたいです。(この記事を参照)今の精度では百科事典として自殺行為にしか見えません。

==========================================================================

第二次世界大戦後、ブーシェの家族はドイツのアメリカの占領地帯の移住収容所に入植した。ブーシェたちは1948年の移住者法の人道的条項の下で米国に移住する許可を与えられた[2]。米国に到着した後、家族はセントラルバレーの西側にあるカリフォルニア州の5つのポイントに住み、最終的にサンフランシスコに定住しました。そこではグッチシャが育ちました。 1960年代初期、サンフランシスコベイエリアのテレビ局KPIX-TVはThe KPIX Dance Partyというショーを行い、Gutscherにショーのダンスグループのメンバーになる機会を与えました[3]。Bouchetは、最終的に女優になる前に、雑誌のカバーのための彼女のキャリアモデリングを開始し、テレビコマーシャルに出演しました。 彼女の最初の演技の役割は何の道に行くのかなんて些細なことでした! (1964)、それは1960年代に一連の他の役割をもたらした。 彼女はJohn Goldfarb、Please Come Home(1964)、Harm’s Way(1964)、H.A.R.M. (1966)[4]。ブーシェは1965年5月と1967年2月に( “The Girls of [[Playboy]の雑誌の2つのエディションでセミヌードで登場しました。 [カジノ・ロワイヤル(1967年の映画)|カジノ・ロワイヤル]] でも披露”[5]。

ブーシェはカジノ・ロワイアル(1967年)で「ミー・マイネイペニー」の役割を果たした。 1968年、ブーシェはゲストスターウッド(スター・トレック:オリジナル・シリーズ・スター・トレック)でエピソード「[その他の名前で]」(1968年)に出演し、 [Sweet Charity(Sweet Charity(film)| Sweet Charity] (1969)ウルスラを演奏する[4]

安倍首相の拙劣な外交について

安倍首相のイラン訪問は、当初から上手くいくはずがないと思っていましたが、予想通りの結果でした。奇妙なのはこの首相は自分が外交の名人とでも思って勘違いしているのではないかということです。

私から見たら、安倍首相が成功しているのはトランプ大統領との仲を良好に保つことだけですが、それが日本の国益につながっているかというと疑問に感じます。実際、トランプ大統領が日米安保条約に対する不満を述べたり、日本の自動車市場が開放されていないととんでもない勘違いを述べたり、トランプの対日政策が安倍首相との個人的関係によって緩やかになっているとはとても言えません。

後の外交は、もう惨憺たるものと言うか、韓国との関係悪化は文在寅というポピュリストの愚かな政策のせいで、これまでは日本のせいではありませんでしたが、今回まったく本筋と関係ない愚かな輸出規制という報復手段を打ち出したことで、相手と同じレベルに堕ちてしまいました。ある意味子供同士の喧嘩です。まあそういえば安倍首相もポピュリストそのものですが。

中国との関係が最悪期より少しマシになっているのは、米中の対立の結果で日本が何かした結果ではありません。

ロシアについてはご承知の通り、北方領土について、わざわざ相手の本音を表面化させてしまい、今後の交渉を非常に困難にしてしまいました。

大体、自分の近隣の国との外交もまったく上手く処理出来ていない人が、どうやって長年確執のあるアメリカとイランの仲介を出来ると思い上がったのか、非常に不思議です。もっとも不思議なのはそんな安倍首相を支持する人がまだ沢山いることですが。私は安倍首相の選挙区(下関市)の出身ですが、安倍首相の父親の故安倍晋太郎はなかなかの政治家だと思っていましたが、安倍首相は政治家としてはまったく認めていません。

本日の夕食(スズキ)

エコバッグ初使用

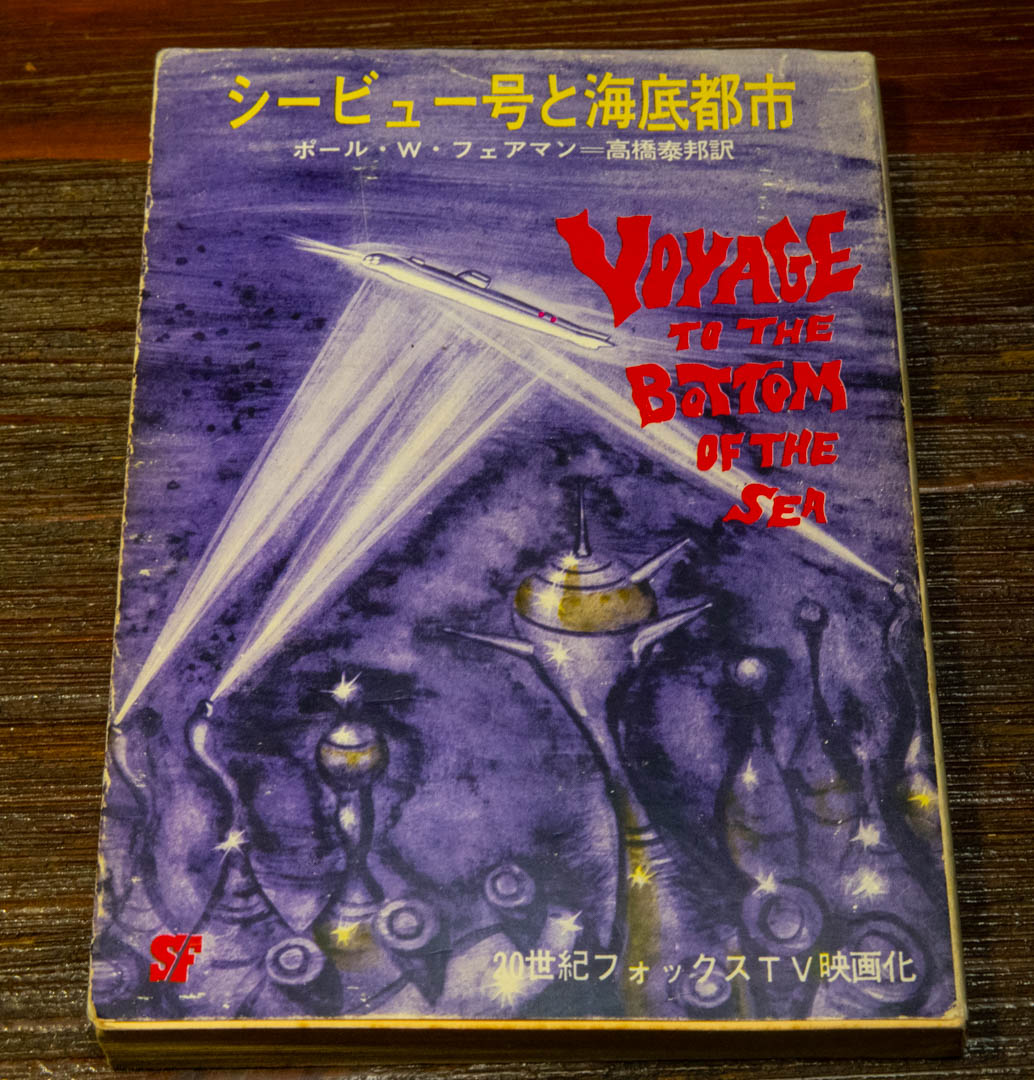

ポール・W・フェアマンの「シービュー号と海底都市」

ポール・W・フェアマンの「シービュー号と海底都市」を読了。まあ原子力潜水艦シービュー号のWikipediaページに大幅に加筆したので、一応責任感(?)からこれも読んでおこうと思って読んだもの。作者のフェアマンはそこそこ中堅のSF作家兼SF雑誌編集者で、日本で言えばそれこそ福島正実みたいな存在かなと思います。でこの話は原子力潜水艦シービュー号のノベライズ版ですが、ストーリーは映画版にもTV版にもないオリジナルです。ただちょっと似た設定はTV版で第1シーズンの第2話に海底に秘密基地というか都市を作って地球制服を企む男の話がありましたし、同じく第1シーズンの第20話で海底で眠っていた地球の先住民の話がありました。また1965年に”City Under the Sea”という海底の都市の映画があり、このフェアマンがやはりノベライズ版らしきものを書いているようです。更に元をたどれば、エドガー・アラン・ポーの詩にも海底の都市を描写したものがあるようです。で、この本の感想に戻ると、出だしは中々面白く、スタージョンの映画版ノベライズよりはるかにマシと思えました。またSF的な設定もスケールが大きくなかなかと思いました。しかし途中からの進行と結末があっけなさ過ぎで、シービュー号も単にネルソン提督とクレーン艦長を運ぶ乗り物でしかない所が今一つでした。一つ面白かったのは、民間のネルソン研究所所属のシービュー号に何故ポラリス型核ミサイルが搭載されているのかということの説明ですが、この小説では、ネルソン提督がそれを要望したけど、政府高官がほとんどバカ呼ばわりしたのを、大統領が鶴の一声で決めた、となっています。この大統領、この小説の中で「ばら愛好家」という名前でやたらと登場し、ネルソンに指示を出しまくります。

ポール・W・フェアマンの「シービュー号と海底都市」を読了。まあ原子力潜水艦シービュー号のWikipediaページに大幅に加筆したので、一応責任感(?)からこれも読んでおこうと思って読んだもの。作者のフェアマンはそこそこ中堅のSF作家兼SF雑誌編集者で、日本で言えばそれこそ福島正実みたいな存在かなと思います。でこの話は原子力潜水艦シービュー号のノベライズ版ですが、ストーリーは映画版にもTV版にもないオリジナルです。ただちょっと似た設定はTV版で第1シーズンの第2話に海底に秘密基地というか都市を作って地球制服を企む男の話がありましたし、同じく第1シーズンの第20話で海底で眠っていた地球の先住民の話がありました。また1965年に”City Under the Sea”という海底の都市の映画があり、このフェアマンがやはりノベライズ版らしきものを書いているようです。更に元をたどれば、エドガー・アラン・ポーの詩にも海底の都市を描写したものがあるようです。で、この本の感想に戻ると、出だしは中々面白く、スタージョンの映画版ノベライズよりはるかにマシと思えました。またSF的な設定もスケールが大きくなかなかと思いました。しかし途中からの進行と結末があっけなさ過ぎで、シービュー号も単にネルソン提督とクレーン艦長を運ぶ乗り物でしかない所が今一つでした。一つ面白かったのは、民間のネルソン研究所所属のシービュー号に何故ポラリス型核ミサイルが搭載されているのかということの説明ですが、この小説では、ネルソン提督がそれを要望したけど、政府高官がほとんどバカ呼ばわりしたのを、大統領が鶴の一声で決めた、となっています。この大統領、この小説の中で「ばら愛好家」という名前でやたらと登場し、ネルソンに指示を出しまくります。