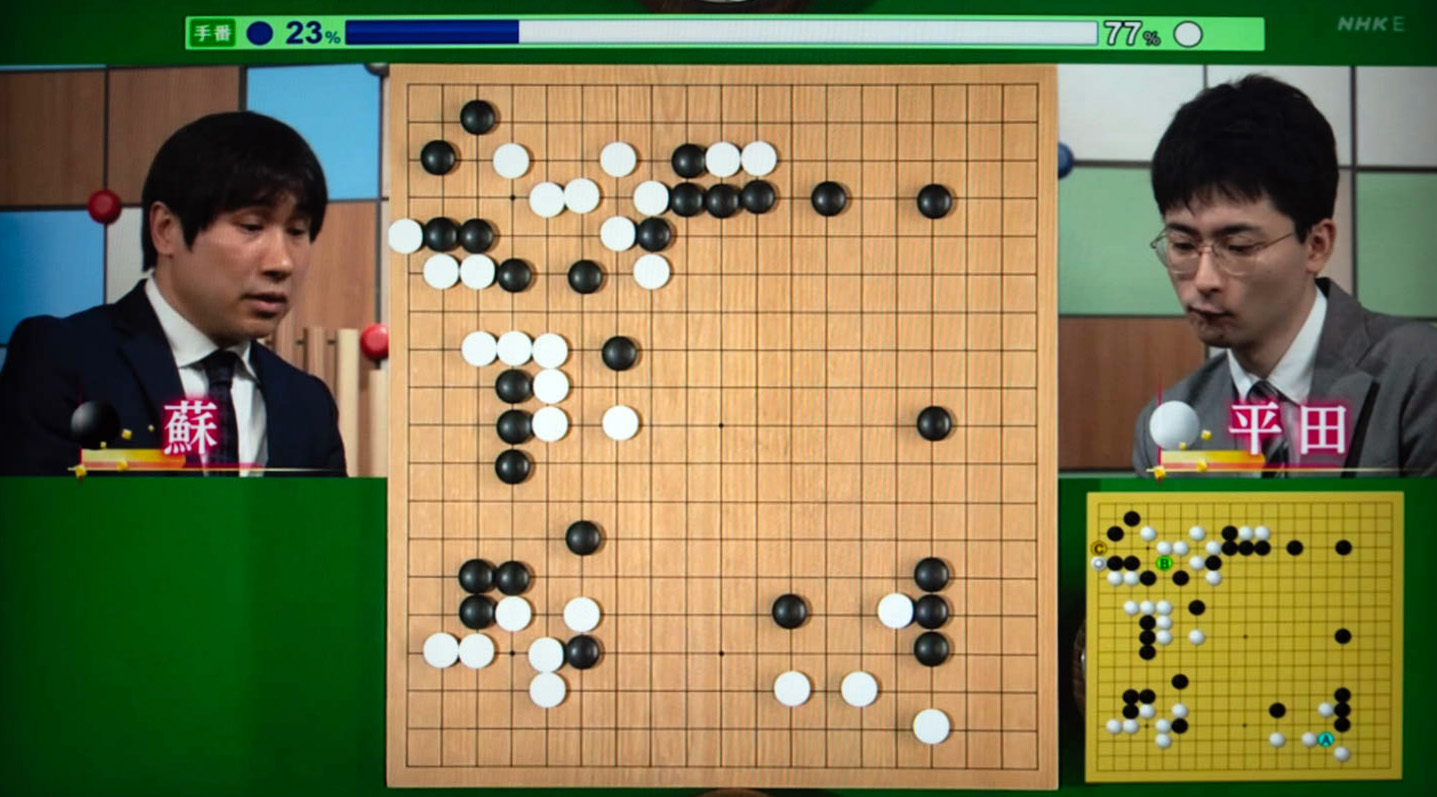

本日のNHK杯戦囲碁は、黒番が蘇耀国9段、白番が平田智也8段の対戦です。蘇9段は碁盤を広く使いたい、と言っていましたが、その言葉通り、4線中心の中央重視の布石でした。この碁の最初の焦点となったのは左上隅から上辺にかけての戦いで、黒が上辺の白に付けていって積極的に仕掛けたのですが、白が反発した結果闇試合となり、黒は結局2つに分断され左上隅で眼二つで活きることになり、白は逆に黒の石をポン抜いて厚くなり、この戦いは白がポイントを上げました。白は更に左辺を攻められようとした時に手を抜いて上辺の取られていた2子を助けました。ここでの黒の左辺白への攻めが空振りし、結果的に白の開き直りが成功し、白のリードが拡がりました。こうなると黒の狙いは右辺上方の白を攻めることでしたが、ここでも白は上手く反撃し逆に黒を上下に分断して下辺の黒を取り込み、更に右辺の黒も攻め合いですが取り込む手が残りここで黒の投了となりました。平田8段は先期に準決勝に進出した好調が維持されている感じです。

投稿者: kanrisha

トワイライト・ゾーンまとめ

トワイライト・ゾーン全156話を観終わりました。

トワイライト・ゾーン全156話を観終わりました。

通常ProsとConsということで、良いところ、悪いところをまとめるのですが、トワイライト・ゾーンに関してはあまり悪いところというのは見当たりません。強いて言えば、シーズン4での1時間化は私にはイマイチで元の30分枠の方が良かったです。一通り全エピソードを振り返って、私にとって印象に残ったもののリストが以下です。振り返ってみて、やはりシーズン1にロッド・サーリングが中心となって脚本を書いていた時が一番良かったと思います。この時代こそが脚本家にとっての黄金時代で、ドラマの出来不出来が脚本家に依存する部分が大きかったのだと思います。トワイライト・ゾーンというタイトルと設定は秀逸で、この設定を使うことである意味どんな話も制約なく作れるようになり、脚本家達の創造力を刺激したんだと思います。また元々こういう設定にしたのは、通常のドラマだと政治やスポンサーに気に入られない話は書きにくかったのが、この設定だとそういう制約がなくなるからだとサーリング自身が言っていました。時代からしてSF的な話が多いですが、それと同じくらいにホラー系の話も多かったです。単純な科学礼賛ではなく、その裏に潜むある種の暗い面を脚本家達がえぐり出していると思います。内容によっては現在でも十分通用するものがあります。このドラマは後続するアウター・リミッツや日本のウルトラQを始め様々な作品に大きな影響を与えています。まさにアメリカのTVドラマの歴史の中での金字塔といえるシリーズだと思います。

1-2 “One for the Angels”

1-5 “Walking Distance”

1-8 “Time Enough at Last”

1-16 “The Hitch-Hiker”

1-34 “The After Hours”

1-36 “A World of His Own”

2-15 “The Invaders”

2-17 “Twenty Two”

2-19 “Mr. Dingle, the Strong”

2-22 “Long Distance Call”

2-23 “A Hundred Yards Over the Rim”

2-29 “The Obsolete Man”

3-3 “The Shelter”

3-24 “To Serve Man”

3-25 “The Fugitive”

3-31 “The Trade-Ins”

3-35 “I Sing the Body Electric”

3-37 “The Changing of the Guard”

4-2 “The Thirty Fathom Grave”

4-9 “Printer’s Devil”

4-15 “The Incredible World of Horace Ford”

5-3 “Nightmare at 20,000 Feet”

5-8 “Uncle Simon”

5-15 “The Long Morrow”

5-16 “The Self-Improvement of Salvadore Ross”

5-25 “The Masks”

PC関係色々と新調

「ローマ土地制度史-公法と私法における意味について」の日本語訳の65回目を公開

ヴェーバーの「ローマ土地制度史―公法と私法における意味について」の日本語訳の第65回目を公開しました。共和制期は政治の中心にいた貴族層が、帝政期になると政治的な権力を失った結果として都市を捨てて田舎の自分達の農園に引き籠もって一種の閉鎖社会を形成するという動きが論じられます。ヴェーバーはこの動きが結局中世の荘園制につながると見ています。後16ページとなりました。

ウルトラマンタロウの「白い兎は悪い奴!」

ウルトラマンタロウの「白い兎は悪い奴!」を観ました。日本の童謡シリーズ第2弾ですが、「因幡の白兎」の歌なんて、当時の子供でももう知らなかったような気がしますが…出てくる宇宙人はピッコロというピノキオそのものの宇宙人で、大泉滉演じる大家が店子が飼っている兎を毛嫌いして毒殺したのに怒って巨大化してタロウと戦います。結局タロウの説得で宇宙に帰ります。

ウルトラマンタロウの「白い兎は悪い奴!」を観ました。日本の童謡シリーズ第2弾ですが、「因幡の白兎」の歌なんて、当時の子供でももう知らなかったような気がしますが…出てくる宇宙人はピッコロというピノキオそのものの宇宙人で、大泉滉演じる大家が店子が飼っている兎を毛嫌いして毒殺したのに怒って巨大化してタロウと戦います。結局タロウの説得で宇宙に帰ります。

しかしこの時代の危なそうな中年男性というと大泉滉の独擅場ですね。実際にもちょっと危ない人だったそうですが…快傑ズバットにも登場していました。

トワイライト・ゾーンの”The Bewitchin’ Pool”

トワイライト・ゾーンの”The Bewitchin’ Pool”を観ました。実業家で金持ちの夫と美人モデルの妻との間に女の子と男の子がいましたが、夫婦は喧嘩ばかりでついに離婚を決意。そこで二人の子供にそれぞれどっちと一緒に住みたいか聞いたら、二人はどちらも嫌だと言って逃げ出し、プールに飛び込んで消えてしまいます。実はプールの底が別世界とつながっていてそこにTおばさんというグリム童話にでも出て来そうな人がいて、子供達を可愛がってくれます。二人は2度ほどここに来ていてその度に元の家庭に戻って来ていましたが、両親の離婚でついに二人はそちらに永住することを決意する、という話です。

トワイライト・ゾーンの”The Bewitchin’ Pool”を観ました。実業家で金持ちの夫と美人モデルの妻との間に女の子と男の子がいましたが、夫婦は喧嘩ばかりでついに離婚を決意。そこで二人の子供にそれぞれどっちと一緒に住みたいか聞いたら、二人はどちらも嫌だと言って逃げ出し、プールに飛び込んで消えてしまいます。実はプールの底が別世界とつながっていてそこにTおばさんというグリム童話にでも出て来そうな人がいて、子供達を可愛がってくれます。二人は2度ほどここに来ていてその度に元の家庭に戻って来ていましたが、両親の離婚でついに二人はそちらに永住することを決意する、という話です。

これがトワイライト・ゾーンの最後のエピソードで、ついに5シーズン全156話を観終わりました。全体の感想については別にアップします。

45年間でのPCのメモリーの増え方

今回買ったPCのメモリーが32GB、良く考えたら1980年に私が最初に買ったPCであるNECのPC-8001のメモリー(RAM)は増設後で32KBで、45年間で丁度100万倍になっていました。(正確には104.8万倍)当時16KBの増設メモリーが18,000円弱だったと記憶していますが、当時もし32GB買ったとしたら、なんと370億円!

今回買ったPCのメモリーが32GB、良く考えたら1980年に私が最初に買ったPCであるNECのPC-8001のメモリー(RAM)は増設後で32KBで、45年間で丁度100万倍になっていました。(正確には104.8万倍)当時16KBの増設メモリーが18,000円弱だったと記憶していますが、当時もし32GB買ったとしたら、なんと370億円!

でも、もし1980年当時の私が今回買ったPCを見たとしたら、「メモリー100万倍でこの程度??」と多分思うと思います。この100万倍増えた分は一体どこに浪費されたんですかね??

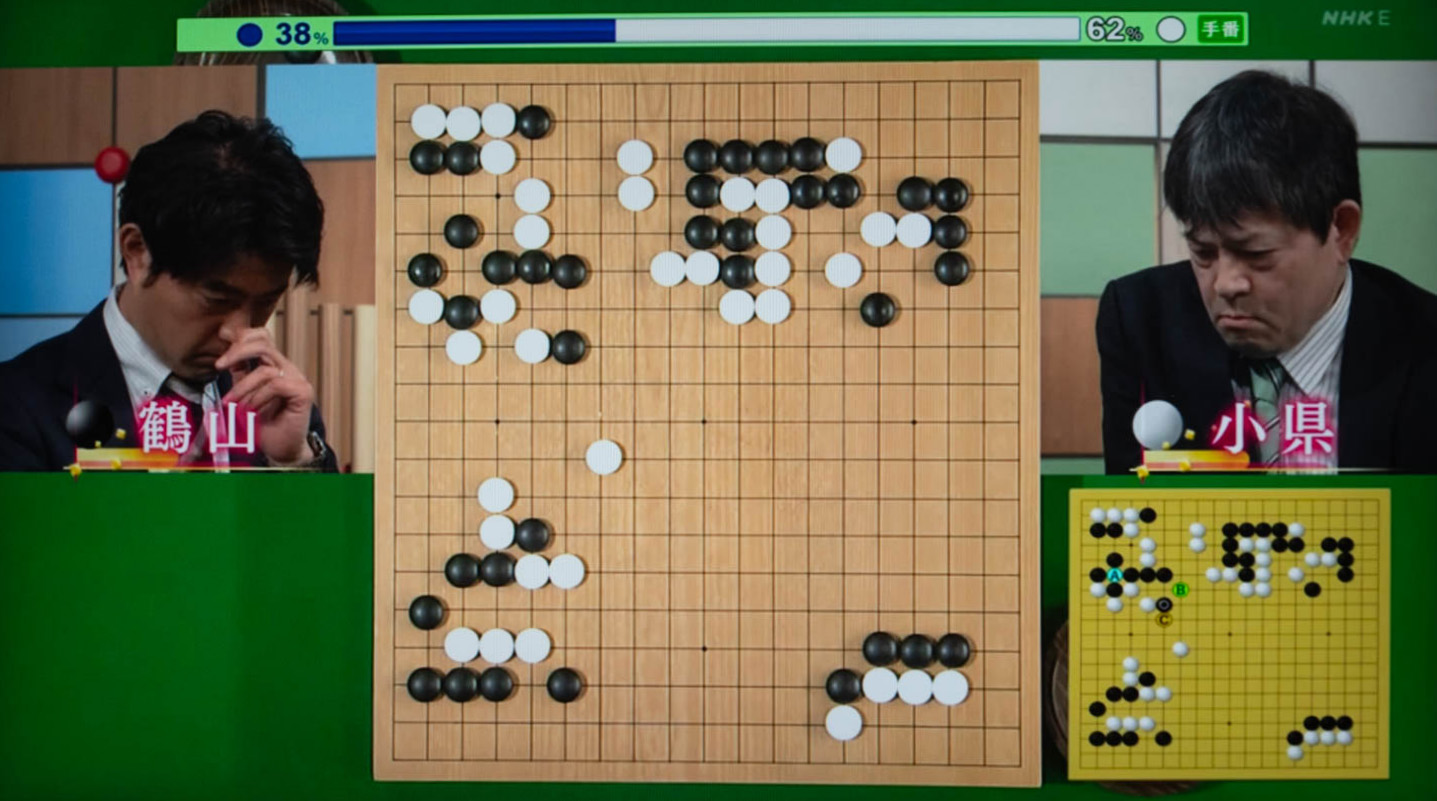

NHK杯戦囲碁 鶴山淳志8段 対 小県直樹9段(2025年6月15日放送分)

SP時代のクラシック音楽演奏の時間調整

以前、リパッティのモーツァルトのイ短調ソナタのテンポが速めなのは、当時のSPレコードの収録時間が影響したのでは、という仮説を立てました。

この仮説をChatGPT4oを用いて検証しようとしていたのですが、次の論文にはっきりと書いてありました。

“The time limit of these discs (about three minutes for a 10-inch disc, and five minutes for a 12-inch disc) could have induced some pianists to play faster than they would have in concert.”

要するにディスクの録音時間制限により、一部のピアニストはコンサートで弾く時よりテンポを速くした、と書いてあります。これは単なる憶測ではなく、様々なSP時代の演奏を広範囲に調べた結果として書いてあります。

まあ論争相手のWさんは残念ながら昨年お亡くなりになりましたが。

PCの買い換え

メインのPCを買い換えました。ノートを止めてスリムタワーにしました。今回買ったスリムタワーのスペックは最近自宅勤務で自分のPCでAdobeの各種ソフトを使うことが多いのもあって、

メインのPCを買い換えました。ノートを止めてスリムタワーにしました。今回買ったスリムタワーのスペックは最近自宅勤務で自分のPCでAdobeの各種ソフトを使うことが多いのもあって、

(1)ストレージはSSD 1TB

(2)メモリーは32GB

(3)プロセッサーは別に最速でも何でもないですが、それなりのもの

(4)これが今回の決め手で20年ぶりにグラボを入れました。GeForce RTX 3050という3万円弱のもの。目的はグラフィック系のアプリの高速化です。20年前はRadeonの9800とかをマイクロソフトのフライトシミュレーター用に買いましたが、今回は目的がまるで違います。

これで4年くらいはまあ遊べるかなと。電源が300Wと非力ですが、グラボは追加電源無し、HDDではSSD、光学ドライブも付けていないので十分保つと思います。