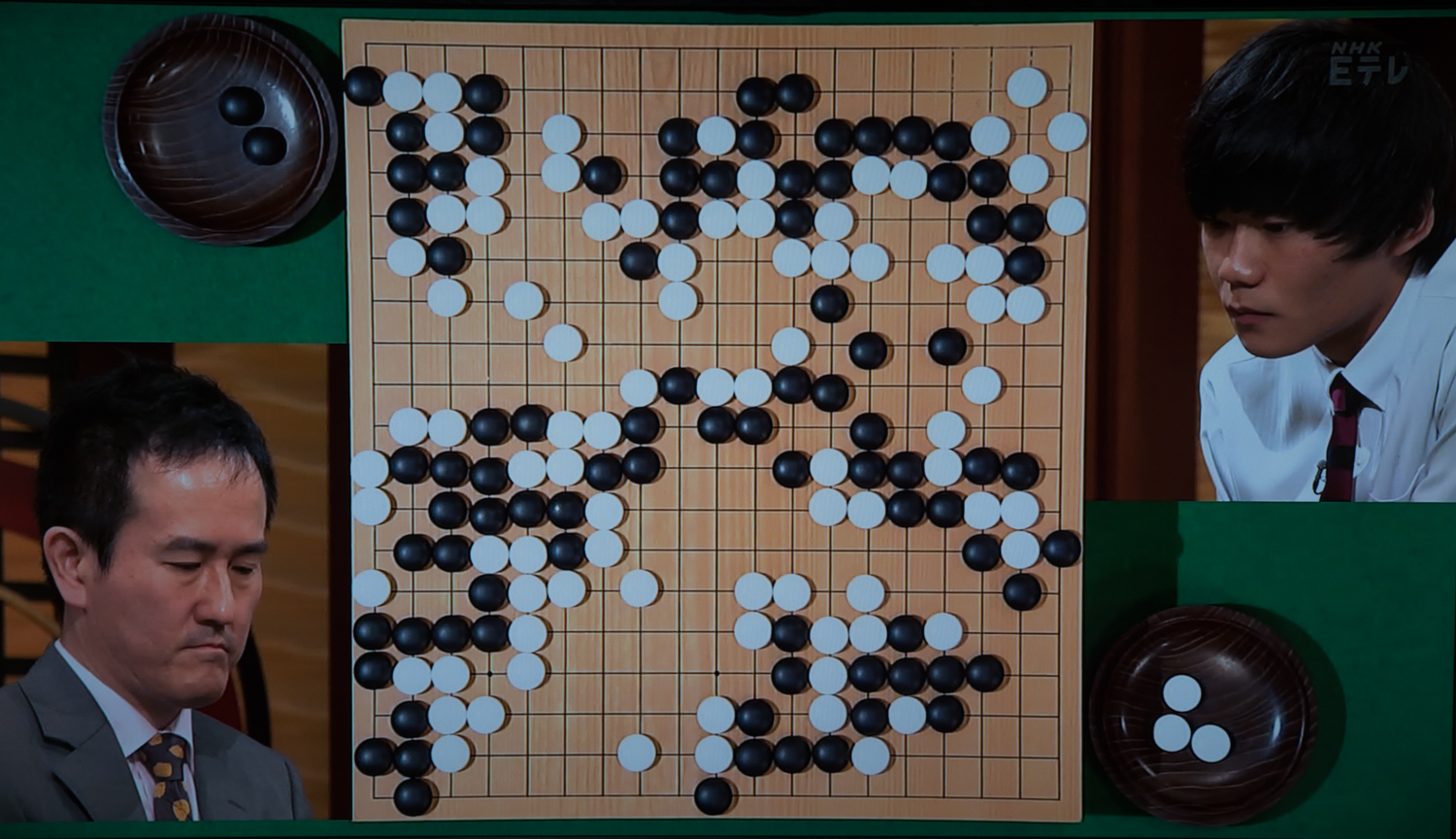

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が三村智保9段、白番が呉柏毅4段の対戦です。呉4段はNHK杯戦2回目です。布石は比較的オーソドックスですが、白が右下隅でコスミツケられてかけた後、手を抜いたのがちょっと珍しいかと思います。しかしその後はどちらかと言うと白が手厚く打ち、黒が走って、という状況になりました。ポイントとなったのは、白が左辺の黒を攻め、黒への出切りを狙ったシチョウアタリを兼ねて上辺から右上隅の黒にからんでいった所で、白はうまく利かせて中央を厚くしました。それから白は左辺の黒に襲いかかり、眼を取る手を打ちましたが、黒がタケフでつながるのではなく、空き三角の愚形ですが、白のダメを詰めて受けたのが好手で、白は中央の黒を切り離して左辺の黒を封鎖しましたが、黒はまず左下隅に飛び込んで一眼を確保し、さらに先ほどダメを詰めた効果で、白に当たりをしてもう一眼持つ手が出来たので、先手で生きることが出来ました。こうなると白の攻めは空振りで、実利で先行した黒がリードしました。白は厚みを生かして中央にどれだけ地をまとめるかが勝負でしたが、黒は巧みに上辺の白の薄みを突いて中央に進出し、大きな地を作らせませんでした。それでも白は厚みを生かして寄りつき、また右上隅で劫に勝って黒地を削りましたが、右下隅の黒地への侵入がやや中途半端に終わり、黒のリードは変わりませんでした。最後、右上隅で黒が白2子を取り込み、ここで黒の中押し勝ちとなりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が三村智保9段、白番が呉柏毅4段の対戦です。呉4段はNHK杯戦2回目です。布石は比較的オーソドックスですが、白が右下隅でコスミツケられてかけた後、手を抜いたのがちょっと珍しいかと思います。しかしその後はどちらかと言うと白が手厚く打ち、黒が走って、という状況になりました。ポイントとなったのは、白が左辺の黒を攻め、黒への出切りを狙ったシチョウアタリを兼ねて上辺から右上隅の黒にからんでいった所で、白はうまく利かせて中央を厚くしました。それから白は左辺の黒に襲いかかり、眼を取る手を打ちましたが、黒がタケフでつながるのではなく、空き三角の愚形ですが、白のダメを詰めて受けたのが好手で、白は中央の黒を切り離して左辺の黒を封鎖しましたが、黒はまず左下隅に飛び込んで一眼を確保し、さらに先ほどダメを詰めた効果で、白に当たりをしてもう一眼持つ手が出来たので、先手で生きることが出来ました。こうなると白の攻めは空振りで、実利で先行した黒がリードしました。白は厚みを生かして中央にどれだけ地をまとめるかが勝負でしたが、黒は巧みに上辺の白の薄みを突いて中央に進出し、大きな地を作らせませんでした。それでも白は厚みを生かして寄りつき、また右上隅で劫に勝って黒地を削りましたが、右下隅の黒地への侵入がやや中途半端に終わり、黒のリードは変わりませんでした。最後、右上隅で黒が白2子を取り込み、ここで黒の中押し勝ちとなりました。

投稿者: kanrisha

タイムトンネルの”Pirates of Deadman’s Island”

タイムトンネルの”Pirates of deadman’s island”を見ました。この回ではダグとトニーは1805年の地中海上の海賊船の上に飛ばされます。二人は、スペイン国王の甥である10歳の少年と一緒に海賊に捕まります。二人が殺されそうになったのを、この少年が機転を利かせて自分の召使いがいる、として二人を救います。実はこの当時アメリカは第一次トリポリ戦争の真っ最中で、北アフリカのオスマントルコ支配下の国と交戦中でした。その関係で海賊船もアメリカ海軍の船により攻撃を受け、ダグは砲撃により意識を失い、心停止状態になります。スペイン国王の甥も肩に重傷を負い、二人とも危険な状態になります。これをタイムトンネルの制御室から見ていたのが軍医のバークレイ(ベン)でした。彼はこの日が60歳の定年で軍を去ることになっていましたが、二人の状態を見て、「自分が行く」と志願します。戻れないであろうことは承知の上です。ベンの固い決意にカーク司令官も折れ、ベンが1805年に転送されます。このベンの行為はとても英雄的で感動します。(ここで観られます。)ダグとトニーはやがてまた別の時代に転送されましたが、ダグとスペイン国王の甥を救ったベンは、1805年のアメリカ海軍の船に残り、そこで軍医をしていくことになります。ちなみに、今回もお約束の誤転送でよりによって海賊の親玉を転送して現在に連れてきてしまい、その海賊がアンを人質に取って大暴れします。

タイムトンネルの”Pirates of deadman’s island”を見ました。この回ではダグとトニーは1805年の地中海上の海賊船の上に飛ばされます。二人は、スペイン国王の甥である10歳の少年と一緒に海賊に捕まります。二人が殺されそうになったのを、この少年が機転を利かせて自分の召使いがいる、として二人を救います。実はこの当時アメリカは第一次トリポリ戦争の真っ最中で、北アフリカのオスマントルコ支配下の国と交戦中でした。その関係で海賊船もアメリカ海軍の船により攻撃を受け、ダグは砲撃により意識を失い、心停止状態になります。スペイン国王の甥も肩に重傷を負い、二人とも危険な状態になります。これをタイムトンネルの制御室から見ていたのが軍医のバークレイ(ベン)でした。彼はこの日が60歳の定年で軍を去ることになっていましたが、二人の状態を見て、「自分が行く」と志願します。戻れないであろうことは承知の上です。ベンの固い決意にカーク司令官も折れ、ベンが1805年に転送されます。このベンの行為はとても英雄的で感動します。(ここで観られます。)ダグとトニーはやがてまた別の時代に転送されましたが、ダグとスペイン国王の甥を救ったベンは、1805年のアメリカ海軍の船に残り、そこで軍医をしていくことになります。ちなみに、今回もお約束の誤転送でよりによって海賊の親玉を転送して現在に連れてきてしまい、その海賊がアンを人質に取って大暴れします。

タイムトンネルの”Billy the kid”

タイムトンネルの”Billy the kid”を観ました。ダグとトニーは今度は1886年のニューメキシコに飛ばされ、そこでビリー・ザ・キッドの一団と遭遇します。(ビリー・ザ・キッドは21年の生涯で21人を殺したならず者でかつ銃の名手です。)ビリーに殺されそうになったトニーを助けるため、ダグは一味の銃を奪ってビリーを撃ちます。ビリーが倒れた隙に二人は馬を奪って逃げます。しかし、ビリーを撃った弾はベルトのバックルに当たって、ビリーは生きていました。一人で追ってきたビリーを二人は一度捕らえます。トニーが町の保安官にそれを知らせに行きますが、その時ビリーのテンガロンハットをかぶって行ったのと、ビリーの銃を持っていったため、町でビリー・ザ・キッドと間違われ、町の人に殺されそうになります。そこにビリーを良く知っている保安官のパットが現れ、トニーを救い出します。二人でビリーを捕らえているダグの所に向かいますが、ダグはビリーの仲間に襲われて馬で逃げ出していました。そこでダグはビリーと1対1の決闘をする羽目になります…

タイムトンネルの”Billy the kid”を観ました。ダグとトニーは今度は1886年のニューメキシコに飛ばされ、そこでビリー・ザ・キッドの一団と遭遇します。(ビリー・ザ・キッドは21年の生涯で21人を殺したならず者でかつ銃の名手です。)ビリーに殺されそうになったトニーを助けるため、ダグは一味の銃を奪ってビリーを撃ちます。ビリーが倒れた隙に二人は馬を奪って逃げます。しかし、ビリーを撃った弾はベルトのバックルに当たって、ビリーは生きていました。一人で追ってきたビリーを二人は一度捕らえます。トニーが町の保安官にそれを知らせに行きますが、その時ビリーのテンガロンハットをかぶって行ったのと、ビリーの銃を持っていったため、町でビリー・ザ・キッドと間違われ、町の人に殺されそうになります。そこにビリーを良く知っている保安官のパットが現れ、トニーを救い出します。二人でビリーを捕らえているダグの所に向かいますが、ダグはビリーの仲間に襲われて馬で逃げ出していました。そこでダグはビリーと1対1の決闘をする羽目になります…

今回、何かスラングめいたのが多くて、よく聴き取れない英語がいくつかありました。ビリーが二人のことを”Dude”と呼びますが、それは西部にのこのこ観光にやってきた東部の都会人を嘲って言う表現みたいです。

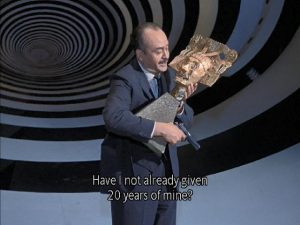

タイムトンネルの”Idol of death”

タイムトンネルの”Idol of death”を観ました。今回の舞台は16世紀初頭のメキシコでスペイン人のコルテスによるインディオの虐殺を描いています。コルテスはインディオ達から崇められるように、ある部族に伝わる黄金のマスクを手にいれようとします。タイムトンネル側は例によってこの辺りの地理に詳しい男を連れてくるのですが(どうでもいいですが、こんなにいつも外部の人間を連れ込んでいたら、セキュリティーなんかまるでないと思うのですが)、これが飛んだ食わせ物で、遺跡の盗掘を生業としている男でした。コルテスが探している黄金のマスクこそ、彼が20年間手に入れようと必死に探していたもので、彼はマスクがある洞窟の位置を教える代わりに、その黄金のマスクを現在に転送して自分のものにしようとします。その過程で洞窟にタイムトンネルの大きなパワーがかかり崩れ始め、止む無く向こう側の時間を凍結せざるを得なくなります。しかしその盗掘男が銃を取り出して、黄金のマスクを持って逃げようとし…といった感じでなかなか緊張感あふれるストーリーでした。もう一つ、トニーとダグに助けられながらスペイン人と渡り合っていたインディオの少年が最初は単なるビビリでまったく役に立たなかったのが、黄金のマスクを守る使命に目覚め、勇敢な男に短期間で成長し、インディオの酋長となります。

タイムトンネルの”Idol of death”を観ました。今回の舞台は16世紀初頭のメキシコでスペイン人のコルテスによるインディオの虐殺を描いています。コルテスはインディオ達から崇められるように、ある部族に伝わる黄金のマスクを手にいれようとします。タイムトンネル側は例によってこの辺りの地理に詳しい男を連れてくるのですが(どうでもいいですが、こんなにいつも外部の人間を連れ込んでいたら、セキュリティーなんかまるでないと思うのですが)、これが飛んだ食わせ物で、遺跡の盗掘を生業としている男でした。コルテスが探している黄金のマスクこそ、彼が20年間手に入れようと必死に探していたもので、彼はマスクがある洞窟の位置を教える代わりに、その黄金のマスクを現在に転送して自分のものにしようとします。その過程で洞窟にタイムトンネルの大きなパワーがかかり崩れ始め、止む無く向こう側の時間を凍結せざるを得なくなります。しかしその盗掘男が銃を取り出して、黄金のマスクを持って逃げようとし…といった感じでなかなか緊張感あふれるストーリーでした。もう一つ、トニーとダグに助けられながらスペイン人と渡り合っていたインディオの少年が最初は単なるビビリでまったく役に立たなかったのが、黄金のマスクを守る使命に目覚め、勇敢な男に短期間で成長し、インディオの酋長となります。

タイムトンネルの”The Walls of Jericho”(エリコの壁)

タイムトンネルの”The Walls of Jericho”(エリコの壁)を観ました。オカルトの次は宗教で、今度は旧約聖書のユダヤの時代に二人は飛ばされ、予言者ヨシュアに出会います。英語がどうして通じるのかという突っ込みはいい加減にしておいても、今回二人はいきなりヨシュアに未来から来たということを打ち明けます。そしていわゆる「エリコの戦い」の顛末をヨシュアに伝えると、それはヨシュアだけが神から告げられて知っていた他には伝えていない内容だったということで、ヨシュアは二人を神の使いとみなします。ヨシュア記のエリコの戦いの所では、エリコの町をスパイしにいく二人の斥候が登場しますが、ヨシュアはその役をトニーとダグにやらせます。旧約聖書にはこの二人を助ける遊女のラハブが登場しますが、聖書の内容通りに話は進みます。聖書の内容では、エリコの城壁は、ヨシュアの軍勢の鳴らすラッパの音と勝ちどきの声によって崩れてしまうのですが、タイムトンネルで確認した実際は突然巻き起こった竜巻によるものでした。女性科学者のアンはこれは単なる自然現象だと冷静に受け止めますが、司令官は「我々は奇跡を目撃したんだ!」と大興奮、老科学者は元々この奇跡には懐疑的だった癖に、「信仰あるものから見ればこれは奇跡だ」と発言します。どうでもいいけど、SFというものの立ち位置が不明というか、自己主張がなく単なる宗教ドラマみたいになってしまっています。

タイムトンネルの”The Walls of Jericho”(エリコの壁)を観ました。オカルトの次は宗教で、今度は旧約聖書のユダヤの時代に二人は飛ばされ、予言者ヨシュアに出会います。英語がどうして通じるのかという突っ込みはいい加減にしておいても、今回二人はいきなりヨシュアに未来から来たということを打ち明けます。そしていわゆる「エリコの戦い」の顛末をヨシュアに伝えると、それはヨシュアだけが神から告げられて知っていた他には伝えていない内容だったということで、ヨシュアは二人を神の使いとみなします。ヨシュア記のエリコの戦いの所では、エリコの町をスパイしにいく二人の斥候が登場しますが、ヨシュアはその役をトニーとダグにやらせます。旧約聖書にはこの二人を助ける遊女のラハブが登場しますが、聖書の内容通りに話は進みます。聖書の内容では、エリコの城壁は、ヨシュアの軍勢の鳴らすラッパの音と勝ちどきの声によって崩れてしまうのですが、タイムトンネルで確認した実際は突然巻き起こった竜巻によるものでした。女性科学者のアンはこれは単なる自然現象だと冷静に受け止めますが、司令官は「我々は奇跡を目撃したんだ!」と大興奮、老科学者は元々この奇跡には懐疑的だった癖に、「信仰あるものから見ればこれは奇跡だ」と発言します。どうでもいいけど、SFというものの立ち位置が不明というか、自己主張がなく単なる宗教ドラマみたいになってしまっています。

タイムトンネルの”The ghost of Nero”

タイムトンネルの”The ghost of Nero”を観ました。いやー、この回もなかなか目茶苦茶。SF+オカルトで、アーサー・C・クラークの「幼年期の終わり」もそうでしたけど、この2つを組み合わせるのはアングロサクソンの得意技なのかも。

タイムトンネルの”The ghost of Nero”を観ました。いやー、この回もなかなか目茶苦茶。SF+オカルトで、アーサー・C・クラークの「幼年期の終わり」もそうでしたけど、この2つを組み合わせるのはアングロサクソンの得意技なのかも。

トニーとダグは第一次世界大戦さなかの1915年の10月に、アルプス山中にあるガルバというイタリアの貴族の山荘に飛ばされ、そこでイタリア軍とドイツ軍の戦いに巻き込まれます。その山荘の持ち主のガルバという貴族は、大昔ローマの皇帝ネロを死に追いやった男の子孫なのですが、何故かその館の地下にカタコンベがあってネロの死体がある、という設定です。ネロの亡霊は、ドイツ兵に乗り移ったり、トニーに乗り移ったりしてガルバの子孫を殺そうとします。タイムトンネル側はトニーに乗り移った時に100万ボルトの電撃をトニーに与えて亡霊をトニーから引き剥がします。しかし、そのためトニーはほとんど半死状態になり、タイムトンネル側はトニーを現在に戻して治療しようとします。しかし、お約束で転送されてきたのはネロの亡霊で、タイムトンネルのコントロールルームの中は大風が吹き荒れ、全員パニック状態に…何のかんのあって、結局亡霊は1915年に戻って、今度はイタリア兵に乗り移ります。でそのイタリア兵の名前が「ベニート・ムッソリーニ」だったというオチです。

タイムトンネルの”The revenge of Robin Hood”

タイムトンネルの”The revenge of Robin Hood”を観ました。ロビン・フッドは確か伝説の人物で実在ではないと思いましたが、ここでは何故かジョン王にマグナ・カルタへのサインを迫る役として登場します。今回ダグが大活躍で、軍隊で習ったという応急処置で矢で傷ついたリトル・ジョンを救ったり、あり合わせの薬物で神経ガスを作って王の部下の兵士を倒したりします。また、タイムトンネル側は今回新しい試みとして、2人の時間と位置を正確に同定できるホーミング装置を2人の元に転送するのですが、結局色々あってそれが役に立つことなく、2人は第二次世界大戦中の硫黄島に飛ばされることになります。

タイムトンネルの”The revenge of Robin Hood”を観ました。ロビン・フッドは確か伝説の人物で実在ではないと思いましたが、ここでは何故かジョン王にマグナ・カルタへのサインを迫る役として登場します。今回ダグが大活躍で、軍隊で習ったという応急処置で矢で傷ついたリトル・ジョンを救ったり、あり合わせの薬物で神経ガスを作って王の部下の兵士を倒したりします。また、タイムトンネル側は今回新しい試みとして、2人の時間と位置を正確に同定できるホーミング装置を2人の元に転送するのですが、結局色々あってそれが役に立つことなく、2人は第二次世界大戦中の硫黄島に飛ばされることになります。

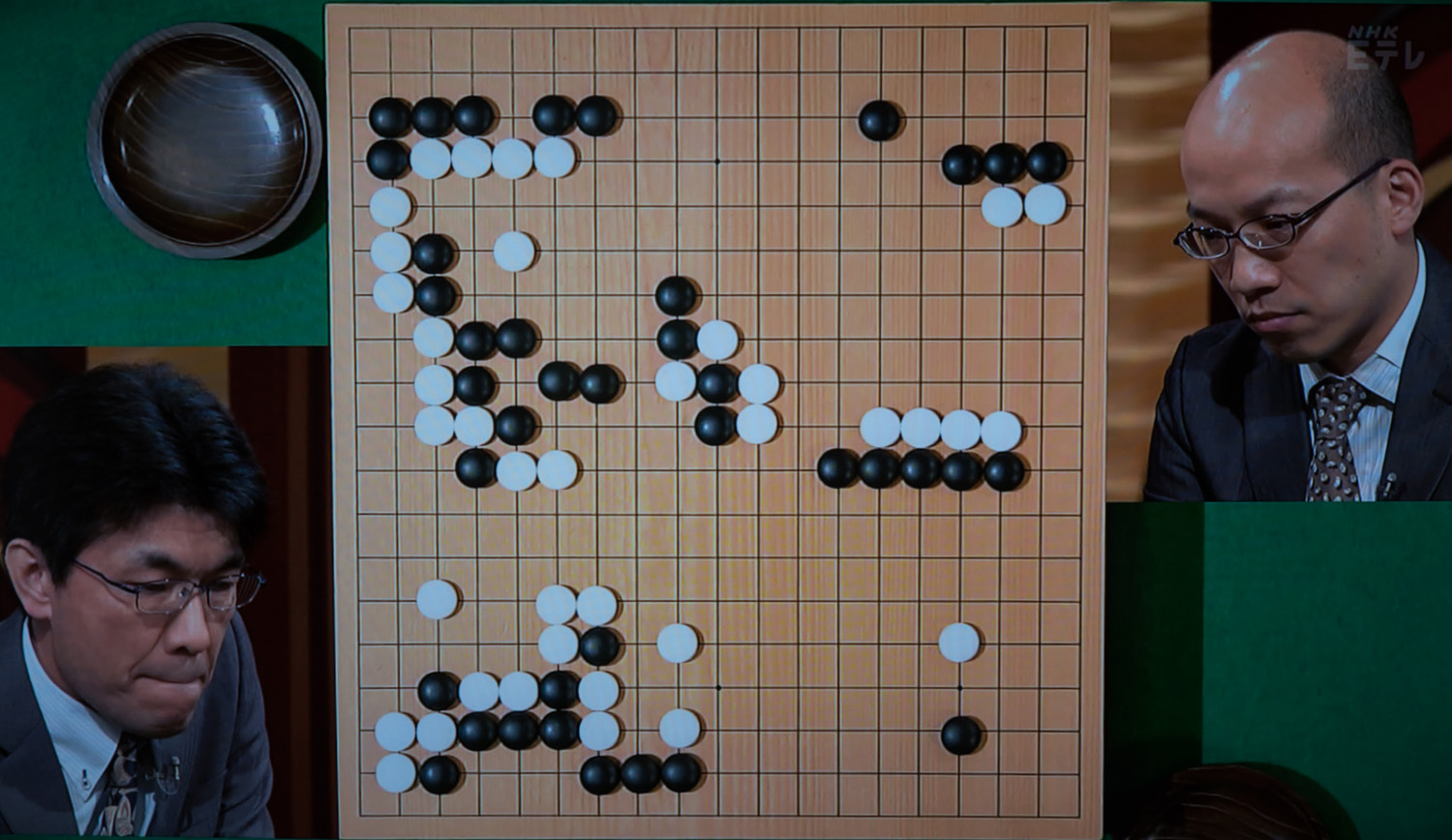

NHK杯戦囲碁 今村善彰9段 対 張豊猷8段

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が今村善彰9段、白星が張豊猷8段の対戦です。今村9段は5年ぶりくらいのNHK杯戦への登場です。この碁は左辺が白、右辺が黒とはっきり勢力が別れた感じでしたが、左辺では白が40目ぐらいの大きな地を確保し、黒は中央で包囲して来た白石を切って厚くなって決着しました。この碁の焦点となったのは右辺の攻防で、白が右下隅への掛かり、右上隅への裾がかり、そして右辺の中央の黒石への肩付きと自在な石の運びで、更に中央で取られていた白石を活用して厚みを築き、また肩付きの石から押していき、出来上がった黒の壁石を場合によっては攻めると見せての攻防が見ごたえがありました。黒は右下隅に掛かった白石をボウシして壁石と連絡しながら攻めようとしましたが白は当然間を出ていき、下辺でケイマで封鎖に来た黒にツケコシを打って反撃しました。結局この攻防は二箇所で劫になり、黒は左下隅から下辺にかけての劫に勝ち、白は右辺から右下隅にかけての劫に勝って黒数子を取り込んで活きました。この結果は黒の左下隅から下辺の地は元々白からの1目かみとりがあったのが無くなり、更に黒からハネが先手で打てるというオマケ付きで、それに対し白が黒数子を取った所は黒から外から当たりを利かされましたし、また黒の壁石も中央に連絡するかまた右下隅へ渡る手がありまったく心配ありませんでした。そういう意味でお互いに活き活きでしたが、白はもっと得する手順があったかもしれません。しかし形勢はかなり細かく勝負はヨセに持ち越されました。上辺で白が2線に下がって頑張ったのが多分問題で、黒からすかさず中央でノゾキから白2子を取り込むことが出来、ここではっきり黒のリードとなりました。終わってみれば黒の3目半勝ちでした。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が今村善彰9段、白星が張豊猷8段の対戦です。今村9段は5年ぶりくらいのNHK杯戦への登場です。この碁は左辺が白、右辺が黒とはっきり勢力が別れた感じでしたが、左辺では白が40目ぐらいの大きな地を確保し、黒は中央で包囲して来た白石を切って厚くなって決着しました。この碁の焦点となったのは右辺の攻防で、白が右下隅への掛かり、右上隅への裾がかり、そして右辺の中央の黒石への肩付きと自在な石の運びで、更に中央で取られていた白石を活用して厚みを築き、また肩付きの石から押していき、出来上がった黒の壁石を場合によっては攻めると見せての攻防が見ごたえがありました。黒は右下隅に掛かった白石をボウシして壁石と連絡しながら攻めようとしましたが白は当然間を出ていき、下辺でケイマで封鎖に来た黒にツケコシを打って反撃しました。結局この攻防は二箇所で劫になり、黒は左下隅から下辺にかけての劫に勝ち、白は右辺から右下隅にかけての劫に勝って黒数子を取り込んで活きました。この結果は黒の左下隅から下辺の地は元々白からの1目かみとりがあったのが無くなり、更に黒からハネが先手で打てるというオマケ付きで、それに対し白が黒数子を取った所は黒から外から当たりを利かされましたし、また黒の壁石も中央に連絡するかまた右下隅へ渡る手がありまったく心配ありませんでした。そういう意味でお互いに活き活きでしたが、白はもっと得する手順があったかもしれません。しかし形勢はかなり細かく勝負はヨセに持ち越されました。上辺で白が2線に下がって頑張ったのが多分問題で、黒からすかさず中央でノゾキから白2子を取り込むことが出来、ここではっきり黒のリードとなりました。終わってみれば黒の3目半勝ちでした。

タイムトンネルの”Invasion”

タイムトンネルの”Invasion”を観ました。日本軍が出てくるなら、ナチスドイツが出てこない筈ははない、ということでダグとトニーの2人は、1944年6月4日のナチス占領下のフランスに飛ばされます。「史上最大の作戦」のノルマンディー上陸作戦の2日前です。二人はゲシュタポに捕まり、トニーの方は逃げてレジスタンスのメンバーに合流しますが、ダグはナチスの怪しい科学者による薬による洗脳を受けて、自分がドイツ兵だと思い込み、またトニーが父親の敵だと信じ込んでトニーを殺そうとします。色々あって6月6日のD-day(ノルマンディー上陸作戦)の当日を迎え、上陸作戦は予定通り行われます。トニーは怪しい科学者を捕まえてダグを元に戻して、というお話でした。これでボリューム1が終わりです。

タイムトンネルの”Invasion”を観ました。日本軍が出てくるなら、ナチスドイツが出てこない筈ははない、ということでダグとトニーの2人は、1944年6月4日のナチス占領下のフランスに飛ばされます。「史上最大の作戦」のノルマンディー上陸作戦の2日前です。二人はゲシュタポに捕まり、トニーの方は逃げてレジスタンスのメンバーに合流しますが、ダグはナチスの怪しい科学者による薬による洗脳を受けて、自分がドイツ兵だと思い込み、またトニーが父親の敵だと信じ込んでトニーを殺そうとします。色々あって6月6日のD-day(ノルマンディー上陸作戦)の当日を迎え、上陸作戦は予定通り行われます。トニーは怪しい科学者を捕まえてダグを元に戻して、というお話でした。これでボリューム1が終わりです。

ワンポイント英単語:lieutenant

辞書にもここまでは載っていない説明。

lieutenant

lieutenant(発音:ルーテナント、「テ」にアクセント)という英語の名詞は、通常「中尉」と訳されていることが多い。これは誤訳ではないにせよ、多くの場合決して適切な訳ではない可能性がある。

この単語はフランス語から英語に入ったもので、lieu+tenantに分解され、lieu-は「~の代理をする」、tenantは「居住者、占有者」といった意味である。ここから、「ある上官の代理で実務を行うもの」といった意味になる。

実際に米国の海兵隊と空軍では、colonelは「大佐」で、その下がlieutenant colonelで「大佐の代理をする人」で、この場合は「中佐」になる。その下がmajorで「少佐」、さらにその下がcaptainで「大尉」になる。さらにその下に、first lieutenantとsecond lieutenantが続く。この場合captainの代理を務める一番目がfist lieutenantで中尉、二番目がsecond lieutenantで少尉に相当する。

しかし、米国の海軍と沿岸警備隊では、commander -lieutenant commander – lieutenant – lieutenant junior gradeの順で、中佐-少佐-大尉-中尉になり、lieutenantは「大尉」となる。つまりアメリカではlieutenantは「大尉」「中尉」「少尉」の3つの可能性があることになる。

イギリスの軍隊でも、やはり「大尉」に相当する場合と「中尉」の場合の両方がある。(「謎の円盤UFO」のSHADOが{イギリス式の}海軍や空軍に相当するなら、lieutenant Ellisはエリス中尉ではなく、エリス大尉だと思う。)

映画やドラマを観ていると良くこのlieutenantが、ある意味軍人への普通の呼びかけ語のように使われている場合が多いことに気付く。ブリタニカによれば、lietenantの最初の説明に書いてあるのは、”the lowest rank of commissioned officer in most armies of the world.”、つまり世界の軍隊のほとんどで、最低レベルの指揮官を表す、とされている。この場合の日本語訳としては、「兵隊さん」「隊長さん」「副官」などを使うべきだと思う。ビジネスの世界で、相手の職位が不明な場合は、取り敢えずmanagerと呼ぶ、というのがあるが、ほとんどそれの軍隊版という感じである。要するに上官の命令を受けて、ある小隊(platoon)を実際に指揮して、実務や汚れ仕事を実際に引き受ける人、というイメージである。