公開の順番が逆になりましたが、5月1日に訪れたヴェネツィアの街です。ローマから飛行機でヴェネツィアに入り(出発が90分以上遅れ、ヴェネツィアに着いたのは23時を過ぎていました)、空港からタクシーに乗ったのですが、私はヴェネツィアの市街の中心部が車が入れないと言うことを知らなくて、結局ヴェネツィア駅で降ろされ、そこからGoogleマップを頼りに深夜のヴェネツィアをスーツケースを引き摺りながら20分以上も歩くことになりました。それもあってか私のヴェネツィアの印象はイマイチ。昔、大学生の時に塩野七生の「海の都の物語」を読みましたが、昔の栄光はもはやどこにも無く、ひたすら観光客からぼろうとしている街という感じでした。トーマス・マンの「ヴェニスに死す」は、原作もヴィスコンティの映画も好きですけど、夏じゃなかったせいか、あれに出てくる湿気のこもったいかにも疫病が蔓延しそうな不健康な感じは、今回のヴェネツィアにはなかったです。ちなみに題名の「ヴェニスに死す」は、本当は「ヴェニスの死神」です。(“Der Tod in Venedig”)(ついでに述べておけば、シューベルトの歌曲および弦楽四重奏曲で有名な「死と乙女」も正確には「死神と乙女」です。)

投稿者: kanrisha

ミラノ(1)「最後の晩餐」と街並み

5月2日に訪れたミラノの街です。この街での目的は、

(1)サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会で、レオナルド・ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」を見ること。

(2)スカラ座でザンドナイの「フランチェスカ・ダ・リミニ」を観ること。

の2つでした。

(1)は完全予約制で予約が無いと見せてくれません。私のは朝8:15からという予約で、朝食もそこそこに駆けつけました。これがその教会で、「最後の晩餐」はここの壁画として描かれています。

これが「最後の晩餐」です。かなりレタッチしてあります。現物はもっとぼんやりした感じです。(クリックで拡大します。)

これが「最後の晩餐」です。かなりレタッチしてあります。現物はもっとぼんやりした感じです。(クリックで拡大します。)

何故か「グレートマジンガー」のDVDの広告がありました。そういえばイタリアではマジンガーZが人気があったということを聞いたことがあります。

フォロ・ロマーノ他

ローマでコロッセオの見学は普通に並ぶと2時間待ちという状態だったので、やむを得ず声をかけてきた有料ガイドの提案に乗って団体で入場しました。そのツアーにフォロ・ロマーノの見学もセットになっていたので、コロッセオに続けて見学しました。しかし英語によるガイドは、最初にローマの建国神話を紙芝居みたいなので説明してくれた後は、勝手に見てくれ、という感じで、どこに何があるのかさっぱり分からずに歩き回っていました。ちなみに、ローマの建国神話については、前に何かのオペラ(ディドーとエネアスとかトロイの人々とか多分その辺り)で観たので、説明されなくても知っていました。ちなみにイタリアの観光地にはどこも公衆トイレというものがほとんどなくて、ここでもトイレを探しにかなりの時間を要しました。

ローマでの駐車事情

これがローマでの普通の駐車風景です。ほとんどの道路で路駐されています。そして日本の感覚では信じられないくらい、前後の間隔がギリギリで場合によっては10cmもないです。良く言われるように前後の車に「ぶつけて」移動させて駐車スペースを作るというのは、私は目撃しませんでしたが事実のようです。ですが「ぶつけて」というのは誇張されていて、実際は「押して」ぐらいの感じみたいです。(かなりの速度でぶつけたら、ボディに歪みが入って走行に影響が出ると思います。)このために駐車中もギア(シフト)はニュートラル、サイドブレーキは引かないかあるいは引いてもごく軽くというのが暗黙の了解になっているみたいです。といってもそういうのはイタリアかフランスぐらいで、欧州のどこでもそうやって駐車している訳ではないと思います。私もイギリスで2回運転したことがありますが、そんな駐車の仕方は見ませんでしたし、借りたレンタカーの傷チェックはちゃんとありましたから、そういう駐車をやって傷を付けたらたとえバンパー部でも余分なお金を取られます。ローマの場合は、特殊事情で地下鉄が簡単に作れないのと同じ理由(そこら中で遺跡にぶつかるため)で、地下駐車場も作れません。なので路駐するしかない訳で、走る車はその路駐の車の間を縫うようにかなりの速度で走っていました。日本では駐車場で気になるのは前後のサイズより横幅で、私も前の5ナンバーの車から3ナンバーの今の車に変えた時にそこが一番気になりました。イタリアでは横幅より何より前後サイズで、ご覧のような2人乗りの車が多く見られます。

これがローマでの普通の駐車風景です。ほとんどの道路で路駐されています。そして日本の感覚では信じられないくらい、前後の間隔がギリギリで場合によっては10cmもないです。良く言われるように前後の車に「ぶつけて」移動させて駐車スペースを作るというのは、私は目撃しませんでしたが事実のようです。ですが「ぶつけて」というのは誇張されていて、実際は「押して」ぐらいの感じみたいです。(かなりの速度でぶつけたら、ボディに歪みが入って走行に影響が出ると思います。)このために駐車中もギア(シフト)はニュートラル、サイドブレーキは引かないかあるいは引いてもごく軽くというのが暗黙の了解になっているみたいです。といってもそういうのはイタリアかフランスぐらいで、欧州のどこでもそうやって駐車している訳ではないと思います。私もイギリスで2回運転したことがありますが、そんな駐車の仕方は見ませんでしたし、借りたレンタカーの傷チェックはちゃんとありましたから、そういう駐車をやって傷を付けたらたとえバンパー部でも余分なお金を取られます。ローマの場合は、特殊事情で地下鉄が簡単に作れないのと同じ理由(そこら中で遺跡にぶつかるため)で、地下駐車場も作れません。なので路駐するしかない訳で、走る車はその路駐の車の間を縫うようにかなりの速度で走っていました。日本では駐車場で気になるのは前後のサイズより横幅で、私も前の5ナンバーの車から3ナンバーの今の車に変えた時にそこが一番気になりました。イタリアでは横幅より何より前後サイズで、ご覧のような2人乗りの車が多く見られます。

ヴェネツィアのアカデミア美術館

コロッセオ

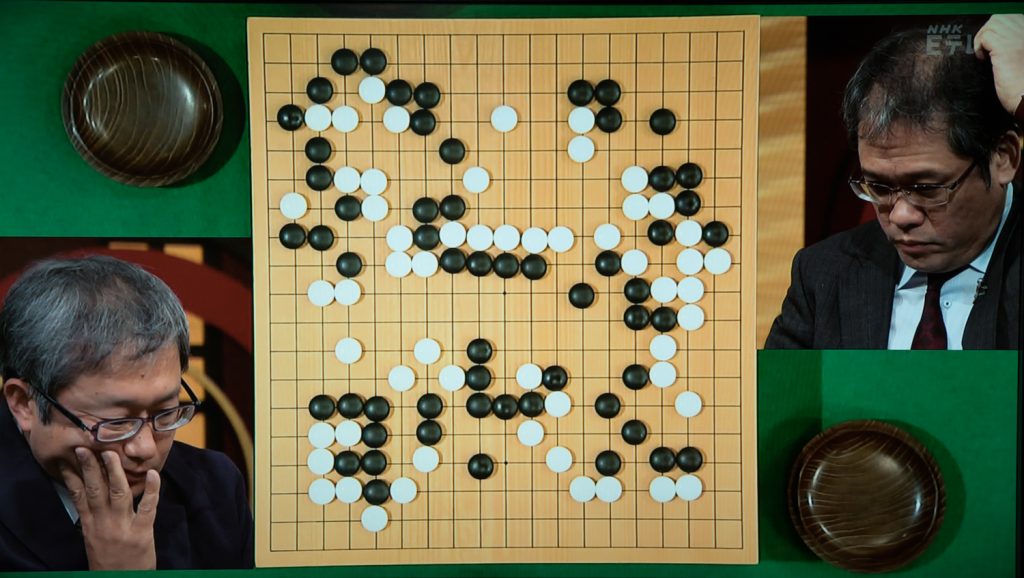

NHK杯戦囲碁 洪清泉3段 対 小林覚9段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が洪清泉3段、白番が小林覚9段の対戦です。布石は洪3段が高目と目外しという中央重視で、白は2連星で対抗しました。黒が下辺から左下隅にかかっていきましたが、白は一間に受けたのが最近では比較的珍しいように思います。黒はそれに対し左辺で一間受けの裾をうかがう置き碁の上手みたいな手を打ちました。白はこれに直接受けずに下辺でかかった黒を挟みました。黒が中央に飛んだのに白は今度は左辺を挟んでいって、ここから早くも中盤の競い合いが始まりました。数手進んで白は黒を包囲するカケを打ちましたが、黒はこの白に対し付け切りを敢行しました。この結果中央でお互いに眼がない石が競い合うことになりました。特に黒は左辺の石が切り離されて包囲されており、白から打てば眼がありませんでした。しかし黒はただ活きる手は選ばず、包囲している白を攻めようとしました。白は上下に弱石を抱えていましたが、まず上部の石を右上隅に食い込む形で活きました。ただそこで後手を引いたので、今度は下部の石が厳しく攻められました。この白は実際はかなり危なかったのですが、黒の攻め方に誤算があったのか、比較的あっさり白が活きてしまいました。これで白がかなりの優勢になりました。黒は左辺の石を今度は活きにいかねばならず、左下隅に侵入してしのぎを図りました。この結果左下隅を包囲している白の眼も怪しくなり、下辺で劫になりました。劫は白が勝って下辺で活きたのですが、代償で黒は左上隅を地にしました。この結果はかなり黒のプラスでしたが、全体の形勢はそれでも盤面で白がいいというものでした。結局黒が投了となりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が洪清泉3段、白番が小林覚9段の対戦です。布石は洪3段が高目と目外しという中央重視で、白は2連星で対抗しました。黒が下辺から左下隅にかかっていきましたが、白は一間に受けたのが最近では比較的珍しいように思います。黒はそれに対し左辺で一間受けの裾をうかがう置き碁の上手みたいな手を打ちました。白はこれに直接受けずに下辺でかかった黒を挟みました。黒が中央に飛んだのに白は今度は左辺を挟んでいって、ここから早くも中盤の競い合いが始まりました。数手進んで白は黒を包囲するカケを打ちましたが、黒はこの白に対し付け切りを敢行しました。この結果中央でお互いに眼がない石が競い合うことになりました。特に黒は左辺の石が切り離されて包囲されており、白から打てば眼がありませんでした。しかし黒はただ活きる手は選ばず、包囲している白を攻めようとしました。白は上下に弱石を抱えていましたが、まず上部の石を右上隅に食い込む形で活きました。ただそこで後手を引いたので、今度は下部の石が厳しく攻められました。この白は実際はかなり危なかったのですが、黒の攻め方に誤算があったのか、比較的あっさり白が活きてしまいました。これで白がかなりの優勢になりました。黒は左辺の石を今度は活きにいかねばならず、左下隅に侵入してしのぎを図りました。この結果左下隅を包囲している白の眼も怪しくなり、下辺で劫になりました。劫は白が勝って下辺で活きたのですが、代償で黒は左上隅を地にしました。この結果はかなり黒のプラスでしたが、全体の形勢はそれでも盤面で白がいいというものでした。結局黒が投了となりました。

NHK杯戦囲碁 今村俊也9段 対 山城宏9段 (4月29日放送分)

4月29日放送のNHK杯戦の囲碁(旅行中だったため録画で視聴)は、黒番が今村俊也9段、白番が山城宏9段の対戦。布石は黒が2連星、白が星と三々という昔の新布石時代を思わせるようなものでした。この碁の最初の焦点は、左上隅の白の星に黒がかかったのに白が手を抜いて右辺の開きを打ち、黒が左上隅を両ガカリしてという展開になった後、白が中央に顔を出し、二間に飛んでいた所を、黒は上辺から一間に中央に飛ぶ覗きを打ち、さらにその左下に割り込んでいって、強引に白を切断に行った手です。結果として黒は白の分断に成功しましたが、その後の展開は山城9段がうまく黒の攻撃をかわして打った感じで、黒の強攻策はやや空振りの印象が強いです。その後はあまり戦いらしい戦いもなく、地味なヨセ勝負になりました。白からすれば右上隅の黒をそのまま地にさせず、何か手を付けていきたかったように思います。その後白は下辺を渡る手を打って下辺に大きな地をつけましたが、その代わり黒も中央にそれなりの地が出来ました。また右下隅のヨセで、黒は右辺の白と下辺の白に対しての両方のヨセを打った感じとなり、おそらくここでポイントを挙げて黒のリードになったのではないかと思います。結果として黒の1目半勝ちでした。白はもう少し何かやりたかった感じです。

4月29日放送のNHK杯戦の囲碁(旅行中だったため録画で視聴)は、黒番が今村俊也9段、白番が山城宏9段の対戦。布石は黒が2連星、白が星と三々という昔の新布石時代を思わせるようなものでした。この碁の最初の焦点は、左上隅の白の星に黒がかかったのに白が手を抜いて右辺の開きを打ち、黒が左上隅を両ガカリしてという展開になった後、白が中央に顔を出し、二間に飛んでいた所を、黒は上辺から一間に中央に飛ぶ覗きを打ち、さらにその左下に割り込んでいって、強引に白を切断に行った手です。結果として黒は白の分断に成功しましたが、その後の展開は山城9段がうまく黒の攻撃をかわして打った感じで、黒の強攻策はやや空振りの印象が強いです。その後はあまり戦いらしい戦いもなく、地味なヨセ勝負になりました。白からすれば右上隅の黒をそのまま地にさせず、何か手を付けていきたかったように思います。その後白は下辺を渡る手を打って下辺に大きな地をつけましたが、その代わり黒も中央にそれなりの地が出来ました。また右下隅のヨセで、黒は右辺の白と下辺の白に対しての両方のヨセを打った感じとなり、おそらくここでポイントを挙げて黒のリードになったのではないかと思います。結果として黒の1目半勝ちでした。白はもう少し何かやりたかった感じです。

イタリアから帰国しました。

イタリアから無事に帰国しました。最後の日までは極めて順調だったのですが、最終日に予定に無かったヴァチカン美術館ツアーを無理矢理入れたのが大変でした。フィレンツェからローマテルミニ駅まではトレニタリアの高速鉄道ですが、これがわずか一時間半の旅程で12分遅れで到着。Googleマップで調べると、テルミニ駅から予約した店まで行くのの最短手段はタクシーではなく、地下鉄+歩き。地下鉄は問題なかったのですが、降りてから徒歩で予約した店にたどり着くのが一苦労で、やっとなんとか予約時間にぎりぎり間に合いました。しかし飛行機の時間の都合で、ツアー自体は30分ぐらいしか出来ず、ガイドとは別行動で勝手に観て回りました。そのせいで疲れて、空港でチェックインした後に下痢と嘔吐に襲われました。これは糖尿病の薬の副作用なんですが、疲れが引き金になったようです。飛行機のなかも3時間くらい機内食も食べずにはぐったりしていましたが、3時間くらいで何とか回復しました。

イタリアから無事に帰国しました。最後の日までは極めて順調だったのですが、最終日に予定に無かったヴァチカン美術館ツアーを無理矢理入れたのが大変でした。フィレンツェからローマテルミニ駅まではトレニタリアの高速鉄道ですが、これがわずか一時間半の旅程で12分遅れで到着。Googleマップで調べると、テルミニ駅から予約した店まで行くのの最短手段はタクシーではなく、地下鉄+歩き。地下鉄は問題なかったのですが、降りてから徒歩で予約した店にたどり着くのが一苦労で、やっとなんとか予約時間にぎりぎり間に合いました。しかし飛行機の時間の都合で、ツアー自体は30分ぐらいしか出来ず、ガイドとは別行動で勝手に観て回りました。そのせいで疲れて、空港でチェックインした後に下痢と嘔吐に襲われました。これは糖尿病の薬の副作用なんですが、疲れが引き金になったようです。飛行機のなかも3時間くらい機内食も食べずにはぐったりしていましたが、3時間くらいで何とか回復しました。

English Journal 2018年5月号の「カタカナ英語」特集

(この記事は2018年4月7日時点のものです。)English Journal 2018年5月号の特集は「『カタカナ』英語を『通じる』英語へ」です。それはいいのですが、挙げられている「カタカナ英語」の例が噴飯もの。何と「アレルギー」とか「ガーゼ」とか「クロワッサン」がそうだと言います。

(この記事は2018年4月7日時点のものです。)English Journal 2018年5月号の特集は「『カタカナ』英語を『通じる』英語へ」です。それはいいのですが、挙げられている「カタカナ英語」の例が噴飯もの。何と「アレルギー」とか「ガーゼ」とか「クロワッサン」がそうだと言います。

言うまでもなく前者2つはドイツ語から、後者はフランス語からです。アレルギーのドイツ語はAllergieで発音はまさしく「アレルギー」です。この言葉は元はといえばギリシア語で、ἡ ἀλλεργίαです。冠詞を除いて本体の発音はカタカナで書けば「アレルギア」です。そういう意味でドイツ語も日本語も元の発音をそのまま残しているのに、英語だけが変になまった「アラジー」みたいな発音にしてしまっています。

ガーゼもドイツ語のGazeで発音そのままです。英語の相当語はgauzeでそもそも綴りからして違い、発音も「ガージュ」みたいになります。英語を学ぶのはいいとしても、英語だけしか外国語を知らない「英語バカ」を養成しないで欲しいと思います。