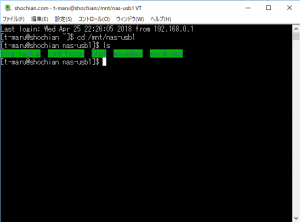

昨日、NASをLinuxサーバーのファイルシステムにマウントすることに成功しましたが、再起動すると設定が解除され再度手動でコマンドを打ってマウントし直さなければなりません。これを自動でやるには、/etc/fstab の最後に以下を追加します。

(以下、192.168.0.173はNASのIPアドレス)

//192.168.0.173/disk1 /mnt/nas cifs credentials=/etc/cifscredentials

//192.168.0.173/usb1 /mnt/nas-usb1 cifs credentials=/etc/cifscredentials

/etc/cifscredentialsというファイルを作成し、以下を記述します。

username=xxxxxxx

password=yyyyyyyy

でこのファイルのオーナーはrootとし、属性を600にします。

fstabに直接userとpasswordを記述してもOKなのですが、fstabは全てのユーザーから見えてしまうため、セキュリティー上問題があり、このように別ファイルにします。

で、fstabの変更が終わったら、

#mount -a

を実行。(私はこれをやらないではまりました。)

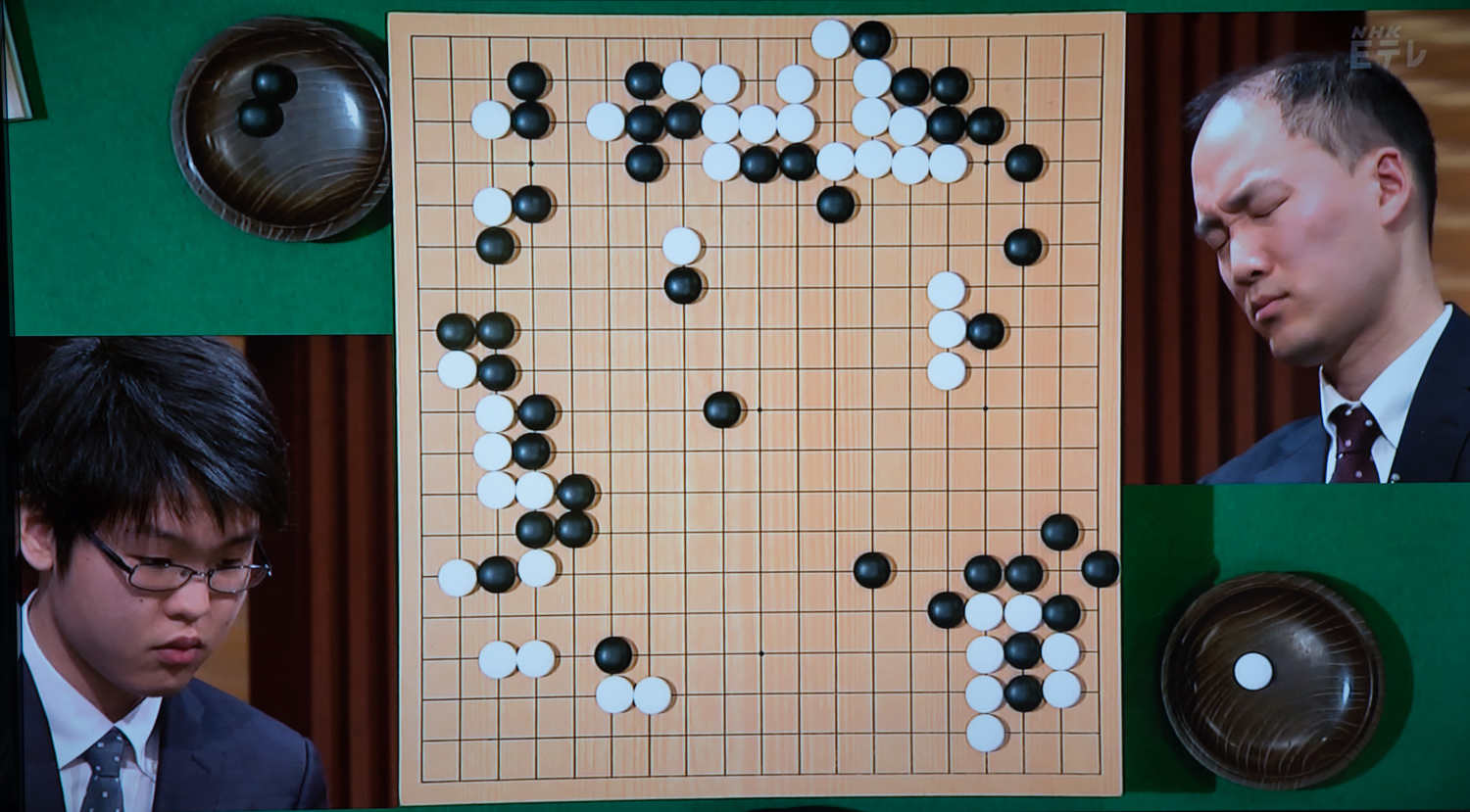

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が佐田篤史3段、白番が金秀俊8段の対戦です。佐田3段は22歳の新鋭でNHK杯戦は初出場です。布石は比較的オーソドックスでしたが、白が上辺から右上隅にかかり、上辺に開いたのに、いきなり黒が打ち込んでいったのが珍しい展開でした。黒は打ち込んだ石を2線に下がればどちらかに渡れましたが、そうせずに捨てて打ち回りを厚くしました。その後左下隅にかかった黒石を挟まれていたのをケイマに進出しその後左辺の白にかけて打ち、黒は中央を厚くしました。白は上辺で包囲している黒の穴を出るぞ、という手を打ったのですが、黒はここを継がず右上隅から利かして中央の黒は軽く見て打ちました。その後右下隅で黒は三々に入り、定石の転回で隅は白が取り、黒は白1子を抜くという別れになりました。その後の黒の手が面白く、中央を囲うような囲わないようなふわっとした手で「耳赤の一手」みたいな手でした。その後あまり戦いらしい戦いはなく、左辺で黒から仕掛ければ大きな劫になる可能性があったのですが、黒は劫を決行せず、白に守らせる手を打ちました。どちらかと言うと白が厚いかなぐらいのペースでヨセに入ったのですが、ここで白の金8段が下辺の受けで頑張った手を打ちました。金8段は形勢に自信が無かったのかもしれません。それに対し黒は強手で逆襲し、結局白が中央の黒4子を取り、黒が白数子を取るというワカレになったのですが、白の下辺の地が大きく減ってしまっており、このワカレは明らかに黒有利でした。これで完全に黒の優勢となり、結局この後数手打って白が投了しました。佐田3段はNHK杯戦初勝利です。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が佐田篤史3段、白番が金秀俊8段の対戦です。佐田3段は22歳の新鋭でNHK杯戦は初出場です。布石は比較的オーソドックスでしたが、白が上辺から右上隅にかかり、上辺に開いたのに、いきなり黒が打ち込んでいったのが珍しい展開でした。黒は打ち込んだ石を2線に下がればどちらかに渡れましたが、そうせずに捨てて打ち回りを厚くしました。その後左下隅にかかった黒石を挟まれていたのをケイマに進出しその後左辺の白にかけて打ち、黒は中央を厚くしました。白は上辺で包囲している黒の穴を出るぞ、という手を打ったのですが、黒はここを継がず右上隅から利かして中央の黒は軽く見て打ちました。その後右下隅で黒は三々に入り、定石の転回で隅は白が取り、黒は白1子を抜くという別れになりました。その後の黒の手が面白く、中央を囲うような囲わないようなふわっとした手で「耳赤の一手」みたいな手でした。その後あまり戦いらしい戦いはなく、左辺で黒から仕掛ければ大きな劫になる可能性があったのですが、黒は劫を決行せず、白に守らせる手を打ちました。どちらかと言うと白が厚いかなぐらいのペースでヨセに入ったのですが、ここで白の金8段が下辺の受けで頑張った手を打ちました。金8段は形勢に自信が無かったのかもしれません。それに対し黒は強手で逆襲し、結局白が中央の黒4子を取り、黒が白数子を取るというワカレになったのですが、白の下辺の地が大きく減ってしまっており、このワカレは明らかに黒有利でした。これで完全に黒の優勢となり、結局この後数手打って白が投了しました。佐田3段はNHK杯戦初勝利です。