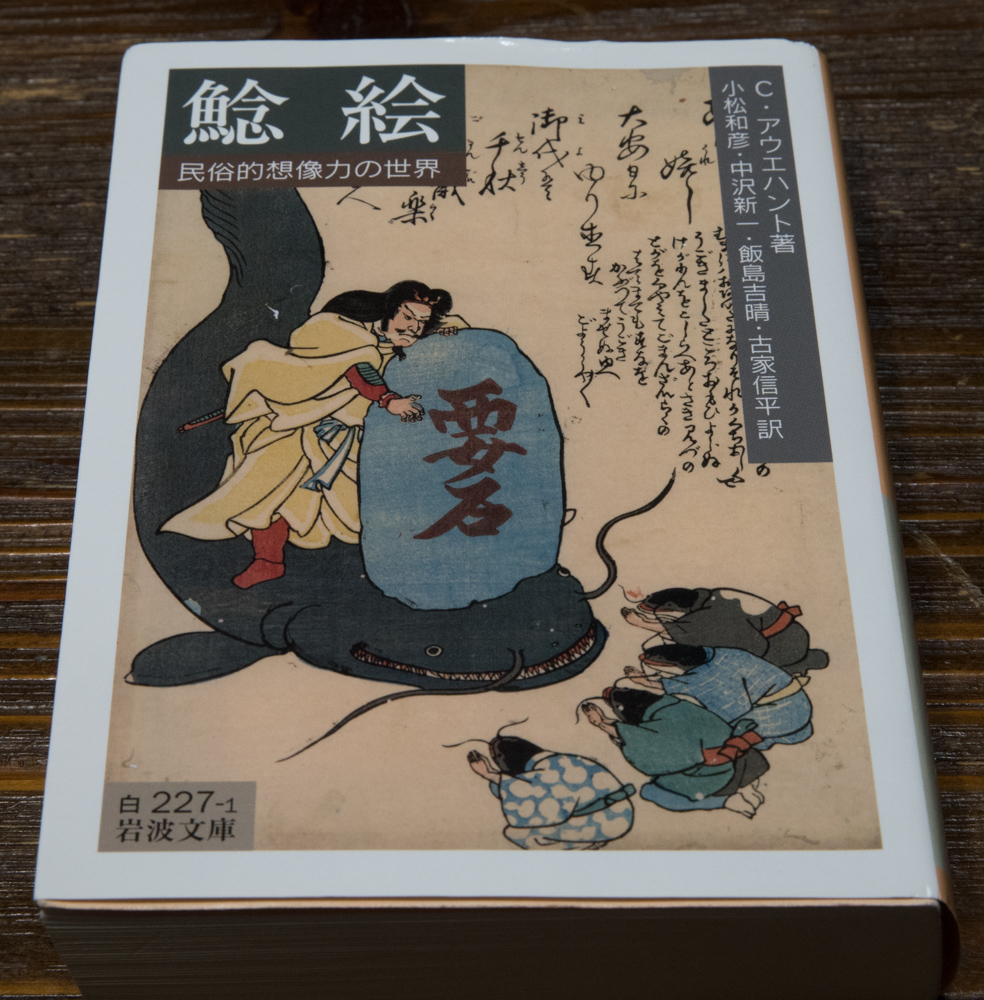

C. アウエハントの「鯰絵 民俗的想像力の世界」を読了。この本は大学生の時に図書館で借りて読んでいるので2度目です。今年2月に鹿島神宮に行って要石の実物や鯰絵の展示を見ていますし、先日AEONの英語のレッスンで先生から日本の迷信について聞かれ、私が地震と鯰の関係について話したりして、また興味がわいて来て再読したものです。「鯰絵」とはこの本の表紙にあるように、鯰が描かれた絵の事で、1855年の安政の大地震の後に大量に刷られ、地震避けのおまじないとして流行したものです。この表紙の絵では、鹿島神宮の主神である建御雷神(たけみかづちのかみ)が要石を用いて大鯰の頭を押さえつけていますが、これがもっとも典型的な鯰絵です。しかし他にもかなりの種類のバリエーションがあります。C. アウエハントは文化人類学の構造主義の手法を用いて、この鯰絵に秘められた意味を分析していきます。「鯰絵」について最初に研究したのはこのアウエハントです。何故日本人ではなくオランダ人なのかと言うと、日本では鯰絵の現物はほとんど失われて少数しか残っていないのに対し、海外に流出した鯰絵がオランダの博物館にまとまって残っていたからです。アウエハントは柳田国男の弟子でもあります。アウエハントの分析は、鯰が破壊の神であるのと同時に、世直し(再生)の神であることも分析したりしてなかなか興味深いのですが、正直な所手を広げすぎの感じで、猿・恵比寿神・石神・水神・龍・河童などと鯰の関連を論じて行きますが、その構造主義的分析が、しばしばもっともらしい対立図式を作っておしまいという感じで、「だから何なの?」という疑問が読後に湧いてきます。まあ、構造主義は60年代の終わり頃から70年代にかけて一大ブームで、そのさなかに書かれているので仕方がないかなとも思えますが。この本の後、日本の民俗学者の「鯰絵」に関する研究も出ているようですが、未読です。

C. アウエハントの「鯰絵 民俗的想像力の世界」を読了。この本は大学生の時に図書館で借りて読んでいるので2度目です。今年2月に鹿島神宮に行って要石の実物や鯰絵の展示を見ていますし、先日AEONの英語のレッスンで先生から日本の迷信について聞かれ、私が地震と鯰の関係について話したりして、また興味がわいて来て再読したものです。「鯰絵」とはこの本の表紙にあるように、鯰が描かれた絵の事で、1855年の安政の大地震の後に大量に刷られ、地震避けのおまじないとして流行したものです。この表紙の絵では、鹿島神宮の主神である建御雷神(たけみかづちのかみ)が要石を用いて大鯰の頭を押さえつけていますが、これがもっとも典型的な鯰絵です。しかし他にもかなりの種類のバリエーションがあります。C. アウエハントは文化人類学の構造主義の手法を用いて、この鯰絵に秘められた意味を分析していきます。「鯰絵」について最初に研究したのはこのアウエハントです。何故日本人ではなくオランダ人なのかと言うと、日本では鯰絵の現物はほとんど失われて少数しか残っていないのに対し、海外に流出した鯰絵がオランダの博物館にまとまって残っていたからです。アウエハントは柳田国男の弟子でもあります。アウエハントの分析は、鯰が破壊の神であるのと同時に、世直し(再生)の神であることも分析したりしてなかなか興味深いのですが、正直な所手を広げすぎの感じで、猿・恵比寿神・石神・水神・龍・河童などと鯰の関連を論じて行きますが、その構造主義的分析が、しばしばもっともらしい対立図式を作っておしまいという感じで、「だから何なの?」という疑問が読後に湧いてきます。まあ、構造主義は60年代の終わり頃から70年代にかけて一大ブームで、そのさなかに書かれているので仕方がないかなとも思えますが。この本の後、日本の民俗学者の「鯰絵」に関する研究も出ているようですが、未読です。

投稿者: kanrisha

谷譲次の「めりけんじゃっぷ商売往来」

谷譲次の「めりけんじゃっぷ商売往来」を読了。谷譲次は、本名が長谷川海太郎で、谷譲次以外に、林不忘、牧逸馬の3つのペンネームを使い分けて活躍した人です。林不忘の名前では、日本の時代小説の中でもっとも有名なキャラクターである「丹下左膳」を生み出した人です。(ちなみに最初に丹下左膳が出てくる作品は「大岡政談」で、丹下左膳は悪役として登場します。)

谷譲次の「めりけんじゃっぷ商売往来」を読了。谷譲次は、本名が長谷川海太郎で、谷譲次以外に、林不忘、牧逸馬の3つのペンネームを使い分けて活躍した人です。林不忘の名前では、日本の時代小説の中でもっとも有名なキャラクターである「丹下左膳」を生み出した人です。(ちなみに最初に丹下左膳が出てくる作品は「大岡政談」で、丹下左膳は悪役として登場します。)

この谷譲次名義の「めりけんじゃっぷ商売往来」は、実際にアメリカで3年半色々な職業を経験した長谷川の経験を織り交ぜて、アメリカの最下層に近い所(本当の最下層はその当時のアメリカでは黒人が担い、日本人移民はその黒人の次という扱いでした)でたくましく生きていくM.J.(メリケン・ジャップ)の姿を描くものです。その日本人移民が就く職業としては、皿洗い、ウェイター、執事、商店の会計などです。この作品は「新青年」に連載されたもので、当時ここまでアメリカの実態を描く作品はこの作品の他にはほとんど無かったのではないかと思います。

もう一つの作品「めりけん一代男」は実に痛快な作品で、これもめりけんじゃっぷを主人公としますが、名前を聞かれると「俺(ミイ)か。ミイは西海岸(コウスト)のスズキてんだ。」と答え、生まれ持ったハンサムな顔と博打の腕を活かして、白人達から大金を巻き上げたり、パーティーで冷たくあしらわれた白人女性に復讐したり(その女性達の旦那を博打で陥れて、借金の形にその女性達の自由を奪い、競売にかける、という危ない話です)、という話が語られます。名前は明らかに西鶴の「好色一代男」のもじりでしょうが、阿佐田哲也の小説のような趣があります。

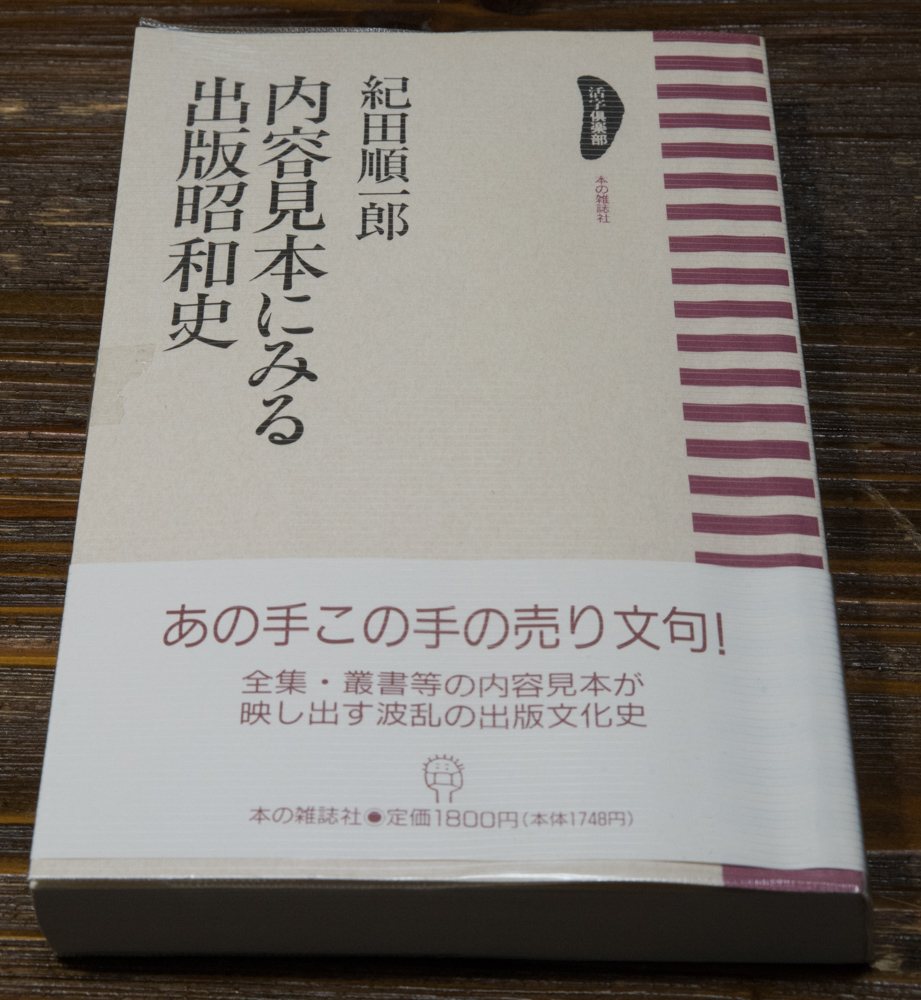

紀田順一郎の「内容見本にみる出版昭和史」

紀田順一郎さんの「内容見本にみる出版昭和史」を読了。さすがに紀田さんの書籍に関する本は情報がきわめて豊富です。

紀田順一郎さんの「内容見本にみる出版昭和史」を読了。さすがに紀田さんの書籍に関する本は情報がきわめて豊富です。

雑駁な印象を順不同に書くと、

(1)家にあった唯一の文学全集が角川書店の「昭和文学全集」であっただろうことがほぼはっきりしました。この全集の第1回配本が「横光利一」で「旅愁」が収められていました。私は小学校6年生の時に山口県下関市から福岡県宗像市(当時宗像町)に引っ越したのですが、その関係で家の近くに大きな書店がなくなり、同じく図書館もなくなって読む本が不足していたので、仕方なく家にあった字の小さいこの全集に手をつけました。獅子文六の「てんやわんや」や「自由学校」もこの全集で初めて読みました。この頃の全集というものは読むためのものではなく、応接間の本棚に飾るためのものだったように思います。

(2)白井喬二の全集を戦後に出した学芸書林が、かなり先端的で意欲的な文学全集を出していた出版社であったことがわかりました。もっとも商売は下手で、白井喬二の全集の第2期を出すことなくつぶれてしまうのですが…

(3)全集を中心として、日本の出版社のピークが、私の幼年・少年時代と重なる1960年代後半から70年代前半であったことがよくわかりました。そういう時代に育った者としては、今の出版業界の状況は寂しい限りです。

(4)白井喬二の平凡社の全集は、古書に精通している紀田さんでも「もはや入手不可能」とされています。

(5)諸橋博士の、大漢和辞典を編む上での苦労は本当に感動ものです。

長山靖生編の「明治・大正・昭和 日米架空戦記集成」

長山靖生編の「明治・大正・昭和 日米架空戦記集成」を読了。タイトル通り、その時代の架空戦記を11作集めたもの。荒唐無稽過ぎたり、きわめて幼稚だったりというものも多いですが、いくつか印象に残るものがあります。まずは福永恭助の「暴れる怪力線」で、何が印象的かと言うと、東京がアメリカの大空襲を受けて4万人が死ぬという描写をしていることと、それと連合艦隊がアメリカ艦隊と対戦してこちらもほぼ全滅するという、ある意味現実に近いことを予想していることです。最後は秘密兵器の「怪力線」が出てきて日本が勝つわけですが。2番目は立川賢の「桑港けし飛ぶ」で、昭和19年に新青年に載った作品ですが、何と原子力エンジンによる飛行機と原子爆弾を的確に描写しています。その原子力エンジンによる飛行機でサンフランシスコを爆撃し、一発の原子爆弾でサンフランシスコを壊滅させ、アメリカを降伏に追い込むという内容です。日本も理研などで原子爆弾の開発をやっていたと聴いていますし、一般にも「ウラニウム爆弾」というのは知られていたみたいですから、さほど不思議ではないのかもしれませんが、軍部は最初は原子爆弾に関する小説は検閲で落としていて、戦況が悪化すると逆に許可するようになったということです。国民に最終兵器による逆転の夢を見させようとしたのでしょうか。最後は横溝正史の作で「慰問文」で、これは架空戦記というより、慰問袋を作って戦場に送る少女と、その慰問袋を受け取った兵士達との交流を描いたもので、露骨な戦争賛美はありません。しかしあの横溝正史も戦争中(昭和17年の作品です)はこんなのを書いていたんだと、ちょっと驚きです。作中に主人公の少女が焼夷弾が落ちてきたのを布団その他で消す、というシーンがありますが、今から考えるととんでもない危険なことですが、当時はこのように空襲に対処する、ということが信じられていたんだと思います。

長山靖生編の「明治・大正・昭和 日米架空戦記集成」を読了。タイトル通り、その時代の架空戦記を11作集めたもの。荒唐無稽過ぎたり、きわめて幼稚だったりというものも多いですが、いくつか印象に残るものがあります。まずは福永恭助の「暴れる怪力線」で、何が印象的かと言うと、東京がアメリカの大空襲を受けて4万人が死ぬという描写をしていることと、それと連合艦隊がアメリカ艦隊と対戦してこちらもほぼ全滅するという、ある意味現実に近いことを予想していることです。最後は秘密兵器の「怪力線」が出てきて日本が勝つわけですが。2番目は立川賢の「桑港けし飛ぶ」で、昭和19年に新青年に載った作品ですが、何と原子力エンジンによる飛行機と原子爆弾を的確に描写しています。その原子力エンジンによる飛行機でサンフランシスコを爆撃し、一発の原子爆弾でサンフランシスコを壊滅させ、アメリカを降伏に追い込むという内容です。日本も理研などで原子爆弾の開発をやっていたと聴いていますし、一般にも「ウラニウム爆弾」というのは知られていたみたいですから、さほど不思議ではないのかもしれませんが、軍部は最初は原子爆弾に関する小説は検閲で落としていて、戦況が悪化すると逆に許可するようになったということです。国民に最終兵器による逆転の夢を見させようとしたのでしょうか。最後は横溝正史の作で「慰問文」で、これは架空戦記というより、慰問袋を作って戦場に送る少女と、その慰問袋を受け取った兵士達との交流を描いたもので、露骨な戦争賛美はありません。しかしあの横溝正史も戦争中(昭和17年の作品です)はこんなのを書いていたんだと、ちょっと驚きです。作中に主人公の少女が焼夷弾が落ちてきたのを布団その他で消す、というシーンがありますが、今から考えるととんでもない危険なことですが、当時はこのように空襲に対処する、ということが信じられていたんだと思います。

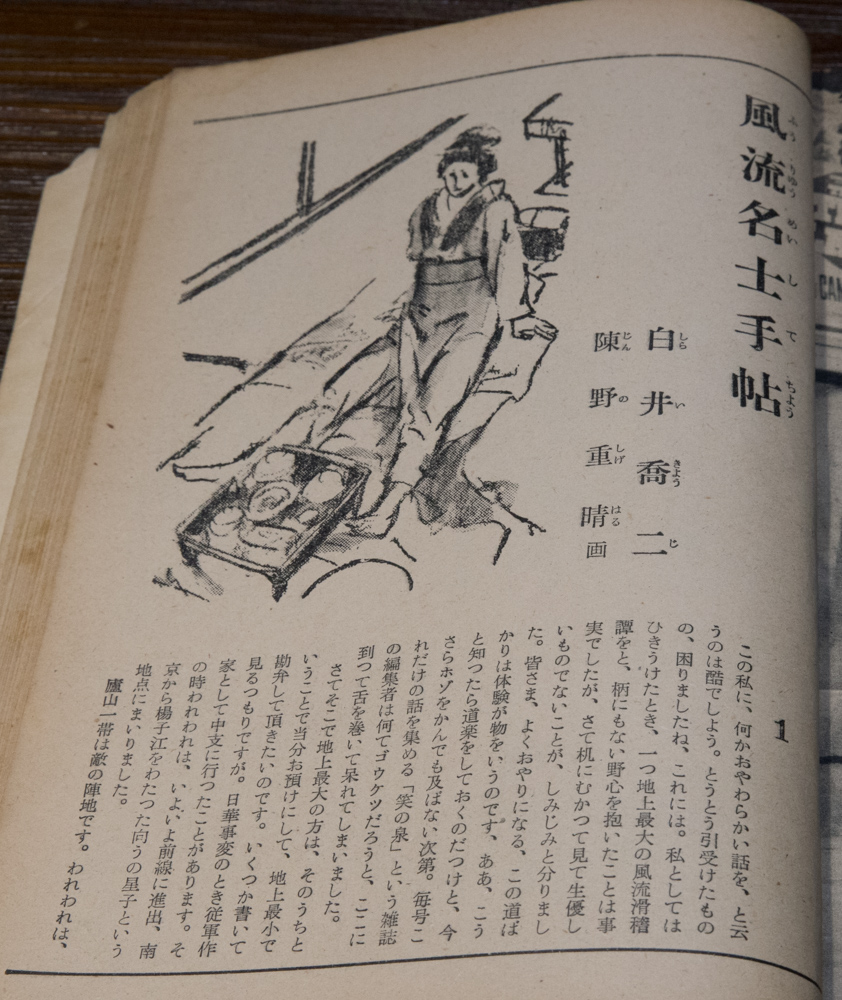

白井喬二の「風流名士手帖」(エッセイ)

白井喬二のエッセイ「風流名士手帖」を読了。「笑の泉」という雑誌の昭和29年4月号に載ったもので、ヤフオクで入手。わずか3ページの短いエッセイですが、掲載誌がお笑い系なので、白井にしては珍しいくだけた内容。一つは戦中に文士が中国戦線を視察した時の話で、南京から揚子江を渡った所にある星子という土地で、敵が陣取っている鷹山という山の向かいの山に文士一同が軍人に連れられて登ることになったのですが、敵がそれを発見し砲弾を撃ってきて、文士達は肝を冷やします。その時、久米正雄が突然「女が罹ってもマラリアとはこれ如何」と言い出し、それに対し白井が必死になって「男が打ってもシキュー報と云うが如し」とやり返し、その時は笑いは出なかったものの、後で残りの文士達に大いに感謝されたという話です。2番目のは「ふわふわのごきとう(御祈祷)」というネタで、岩見重太郎が妹と宿屋に泊まった時、おぼこな妹が隣室で男女が一戦始めたのを、何か事件が起こったと思って助けましょうと重太郎に言うのに、重太郎がそれは「ふわふわのごきとう」だと説明するという話です。3番目は、ある夏軽井沢で過ごしていた白井の元に、時の文部大臣が漢詩の会でやってきたが、その時集まった大学教授や土井晩翠らが、ラテン語やギリシア語の飛び交う高級な猥談をしたという話です。

白井喬二のエッセイ「風流名士手帖」を読了。「笑の泉」という雑誌の昭和29年4月号に載ったもので、ヤフオクで入手。わずか3ページの短いエッセイですが、掲載誌がお笑い系なので、白井にしては珍しいくだけた内容。一つは戦中に文士が中国戦線を視察した時の話で、南京から揚子江を渡った所にある星子という土地で、敵が陣取っている鷹山という山の向かいの山に文士一同が軍人に連れられて登ることになったのですが、敵がそれを発見し砲弾を撃ってきて、文士達は肝を冷やします。その時、久米正雄が突然「女が罹ってもマラリアとはこれ如何」と言い出し、それに対し白井が必死になって「男が打ってもシキュー報と云うが如し」とやり返し、その時は笑いは出なかったものの、後で残りの文士達に大いに感謝されたという話です。2番目のは「ふわふわのごきとう(御祈祷)」というネタで、岩見重太郎が妹と宿屋に泊まった時、おぼこな妹が隣室で男女が一戦始めたのを、何か事件が起こったと思って助けましょうと重太郎に言うのに、重太郎がそれは「ふわふわのごきとう」だと説明するという話です。3番目は、ある夏軽井沢で過ごしていた白井の元に、時の文部大臣が漢詩の会でやってきたが、その時集まった大学教授や土井晩翠らが、ラテン語やギリシア語の飛び交う高級な猥談をしたという話です。

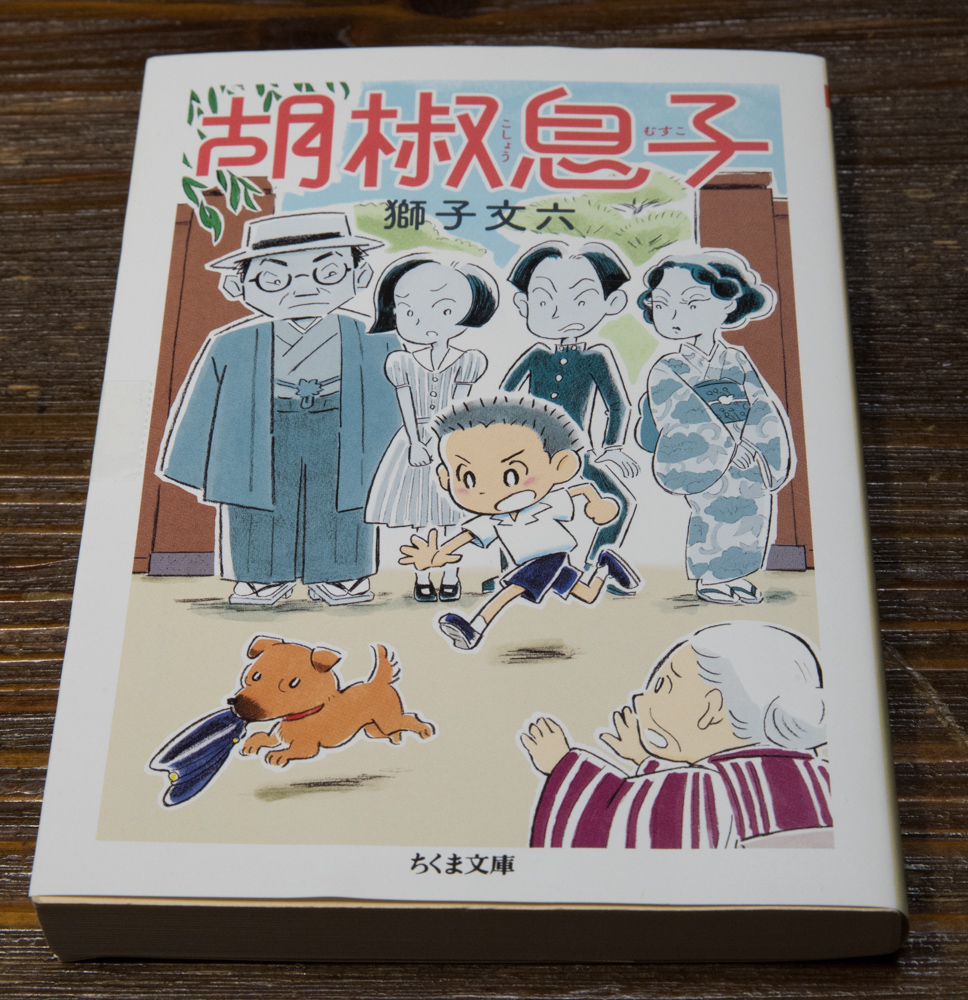

獅子文六の「胡椒息子」

獅子文六の「胡椒息子」を読了。あるサイトで、「悦ちゃん」とこの作品を並列にしていたので、読んでみたものです。まあ獅子文六らしい作品ではありますが、「悦ちゃん」に比べるとかなり落ちます。まず設定が陳腐で、兄弟の中で一人疎まれて育つけど、使用人の婆やさんだけが、その真っ直ぐな気性を愛して可愛がる、というのは漱石の「坊ちゃん」そのもので新鮮味がありません。主人公の昌二郎は、父親が芸妓に産ませた子でそれを本妻が引き取って自分の子として育てているという設定ですが、そういうのも昭和12年当時では決して珍しくなかったと思うのですがどうでしょうか。(あんまり詳しくは言いませんが、身近にそういう実例を知っています。)継子いじめという主題もこれまた陳腐です。また、「悦ちゃん」におけるような、悦ちゃんとお姉さんが二人で暮らし始めて悦ちゃんが病気になり、大変な思いをするけど、子供歌手として見いだされて脚光を浴び、といった劇的な展開はこの「胡椒息子」にはあまりありません。

獅子文六の「胡椒息子」を読了。あるサイトで、「悦ちゃん」とこの作品を並列にしていたので、読んでみたものです。まあ獅子文六らしい作品ではありますが、「悦ちゃん」に比べるとかなり落ちます。まず設定が陳腐で、兄弟の中で一人疎まれて育つけど、使用人の婆やさんだけが、その真っ直ぐな気性を愛して可愛がる、というのは漱石の「坊ちゃん」そのもので新鮮味がありません。主人公の昌二郎は、父親が芸妓に産ませた子でそれを本妻が引き取って自分の子として育てているという設定ですが、そういうのも昭和12年当時では決して珍しくなかったと思うのですがどうでしょうか。(あんまり詳しくは言いませんが、身近にそういう実例を知っています。)継子いじめという主題もこれまた陳腐です。また、「悦ちゃん」におけるような、悦ちゃんとお姉さんが二人で暮らし始めて悦ちゃんが病気になり、大変な思いをするけど、子供歌手として見いだされて脚光を浴び、といった劇的な展開はこの「胡椒息子」にはあまりありません。

なお、巻末の解説を書いている人が、ちょっと前までNHKでやっていた「悦ちゃん」のTVドラマの脚本を書いた人のようです。私はこのTVドラマの「悦ちゃん」に対し、「原作へのリスペクトが足らない」という感想を持っています。

依田紀基9段の「依田流アルファ碁研究 よみがえる、呉清源・道策」

依田紀基9段の「依田流アルファ碁研究 よみがえる、呉清源・道策」を読了。アルファ碁に関する本もこれがもう6冊目にもなります。依田9段がアルファ碁・Masterの棋譜を調べて、その打ち方に呉清源や道策との共通点を見いだして、比較をしているものです。全体の1/3がアルファ碁・Master、残りの1/3が呉清源、さらに残りが道策になります。その中に一部依田9段自身の棋譜も入っています。私もアルファ碁・Masterは呉清源に近いと思っていました。それは坂田栄男のような読みの鋭さで勝負するのではなく、全体の構想の素晴らしさで勝つという部分です。この本ではそういう指摘はありませんが、藤沢秀行の打ち方もAIと似た所があると思います。道策についてはその棋譜をほとんど並べたことがないので、この本で指摘されてああそうかと思いました。アルファ碁・Masterの肩付き一本や掛けてからのツケは確かに道策と似ているようです。ただ、この本の指摘は単に似ている、ということで感心しているだけで終わっていて、より深い分析までには至っていないように思います。最近プロ棋士がアルファ碁・Masterを含めたAIの碁の打つ手を真似しだして、それが非常に流行していますが、私の見るところその真似をしている方が勝っているかというと、そうでもないようです。強い人の打ち方を形だけ真似ても仕方がないと思います。プロ棋士におけるAI囲碁のより深い咀嚼が今後望まれると思います。

依田紀基9段の「依田流アルファ碁研究 よみがえる、呉清源・道策」を読了。アルファ碁に関する本もこれがもう6冊目にもなります。依田9段がアルファ碁・Masterの棋譜を調べて、その打ち方に呉清源や道策との共通点を見いだして、比較をしているものです。全体の1/3がアルファ碁・Master、残りの1/3が呉清源、さらに残りが道策になります。その中に一部依田9段自身の棋譜も入っています。私もアルファ碁・Masterは呉清源に近いと思っていました。それは坂田栄男のような読みの鋭さで勝負するのではなく、全体の構想の素晴らしさで勝つという部分です。この本ではそういう指摘はありませんが、藤沢秀行の打ち方もAIと似た所があると思います。道策についてはその棋譜をほとんど並べたことがないので、この本で指摘されてああそうかと思いました。アルファ碁・Masterの肩付き一本や掛けてからのツケは確かに道策と似ているようです。ただ、この本の指摘は単に似ている、ということで感心しているだけで終わっていて、より深い分析までには至っていないように思います。最近プロ棋士がアルファ碁・Masterを含めたAIの碁の打つ手を真似しだして、それが非常に流行していますが、私の見るところその真似をしている方が勝っているかというと、そうでもないようです。強い人の打ち方を形だけ真似ても仕方がないと思います。プロ棋士におけるAI囲碁のより深い咀嚼が今後望まれると思います。

上海蟹に再挑戦

上海蟹については、この間の中国出張の時に初めて食しましたが、

上海蟹については、この間の中国出張の時に初めて食しましたが、

(1)まだ季節の走りだった

(2)小さかった

(3)雌だけだった

ということで、私としては不満足でした。

なので、横浜の中華街で食べてみようかと思ったのですが、ネットで予約しようとしたら、全部の店で一人での予約は受け付けてくれません。

では、自分で料理しようと思って、ネットを探したら、楽天のショップで簡単に買えました。雄の170gと雌の130gを買いました。料理といっても、冷凍なのでそれを流水で30分くらいさらして解凍し、それから茹でるだけです。雌を12分、雄を16分茹でました。ソースは市販の蟹酢+醤油にショウガの切ったのを入れたものです。

これで試してみましたが、冷凍なのでどうかと思いましたが、上海の店で食べた時より今回の方がずっと楽しめました。また雌の蟹ミソ(卵巣)もなるほどと思うおいしさでした。

デザートで柿を食べたのですが、これはネットで見たら食べ合わせでNGとなっている組み合わせでした。理由はどちらも体を冷やすからだそうです。でも一緒に体を温めるショウガを摂っているし、高麗人参も服用しているので、まあ大丈夫でしょう。

ちなみに、蟹スプーンは無くても構いませんが、蟹ハサミは必需品です。無いと脚部を食べるのがかなり大変になります。

獅子文六の「箱根山」

獅子文六の「箱根山」を読了。1961年に朝日新聞に連載されたもの。獅子文六については、もう一通り読んだ気になっていましたが、この「箱根山」は中々の傑作で、とても面白い作品でした。まず、1950年代から60年代にかけて「箱根山戦争」と呼ばれた、西武グループと小田急グループ+東急グループの箱根の観光開発、交通手段への投資を巡る熾烈な争いがあったのを、恥ずかしながらまったく知りませんでした。箱根というと私は小田急のイメージしかなかったのですが、そう言えば以前正月に行った箱根の水族館が入っている芦ノ湖沿岸の施設は西武系でした。この箱根山戦争には、さらに藤田観光もからんで三つ巴の戦いになったようですが、この辺りを獅子文六は仮名にして興味深く描いています。

獅子文六の「箱根山」を読了。1961年に朝日新聞に連載されたもの。獅子文六については、もう一通り読んだ気になっていましたが、この「箱根山」は中々の傑作で、とても面白い作品でした。まず、1950年代から60年代にかけて「箱根山戦争」と呼ばれた、西武グループと小田急グループ+東急グループの箱根の観光開発、交通手段への投資を巡る熾烈な争いがあったのを、恥ずかしながらまったく知りませんでした。箱根というと私は小田急のイメージしかなかったのですが、そう言えば以前正月に行った箱根の水族館が入っている芦ノ湖沿岸の施設は西武系でした。この箱根山戦争には、さらに藤田観光もからんで三つ巴の戦いになったようですが、この辺りを獅子文六は仮名にして興味深く描いています。

しかし小説としての主題は、「足刈の湯」(モデルは芦ノ湯)にある二軒の温泉旅館である若松屋と玉屋の争いです。この二軒は元々兄弟がそれぞれ経営していて親戚なのですが、いつからかこの二軒が他の旅館を駆逐した結果、代々激しく争うことになります。お話は、この二軒の宿の、玉屋側の、太平洋戦時中に箱根に滞在したドイツ兵が日本人旅館女中との間に設けた乙夫と、若松屋の経営者の娘である明日子の恋、まるでロミオとジュリエットみたいな恋ですが、中心で進んで行きます。この乙夫君がなかなかさわやかなキャラクターで、頭が非常に良い上に運動も良く出来、旅館での客あしらいもうまい、と魅力的な人物に描かれています。この乙夫と明日子の恋がドロドロした所のない、とても好感の持てるもので、そこがこの小説の魅力です。また、若松屋の主人が旅館の主人にしては学問好きで、箱根には古代「アス族」が住んでいたという仮説を打ち立てていて、というのもフィクションではなくモデルがいるみたいです。9月に新刊の文庫として出ました。(私は講談社の大衆文学館の文庫本を古書で購入しました。)

白井喬二の「巷説怪猫の城 -久留米城-」

白井喬二の「巷説怪猫の城 -久留米城-」を読了。歴史読本の昭和38年の8月号です。「捕物にっぽん志」はどうやら連載24回(2年間)で終わったようで、この号では「捕物にっぽん志」とは関係の無い独立の作品です。というか小説とエッセイの中間みたいなあまり出来がいいとは言えない作品です。

白井喬二の「巷説怪猫の城 -久留米城-」を読了。歴史読本の昭和38年の8月号です。「捕物にっぽん志」はどうやら連載24回(2年間)で終わったようで、この号では「捕物にっぽん志」とは関係の無い独立の作品です。というか小説とエッセイの中間みたいなあまり出来がいいとは言えない作品です。

「有馬の猫騒動」というのがあって、ここに書いてありますが、白井もこの話をなぞって説明しています。というか有馬の猫騒動の真相を究明しようとしたのか、太田蜀山人がその話を真実だと思っていないのに、たまたまその有馬屋敷からもらったサルスベリの木に登った自宅の猫が有馬屋敷の猫と同じだと思っておびえる、というのを面白く書いた作品なのか、よくわからない話です。