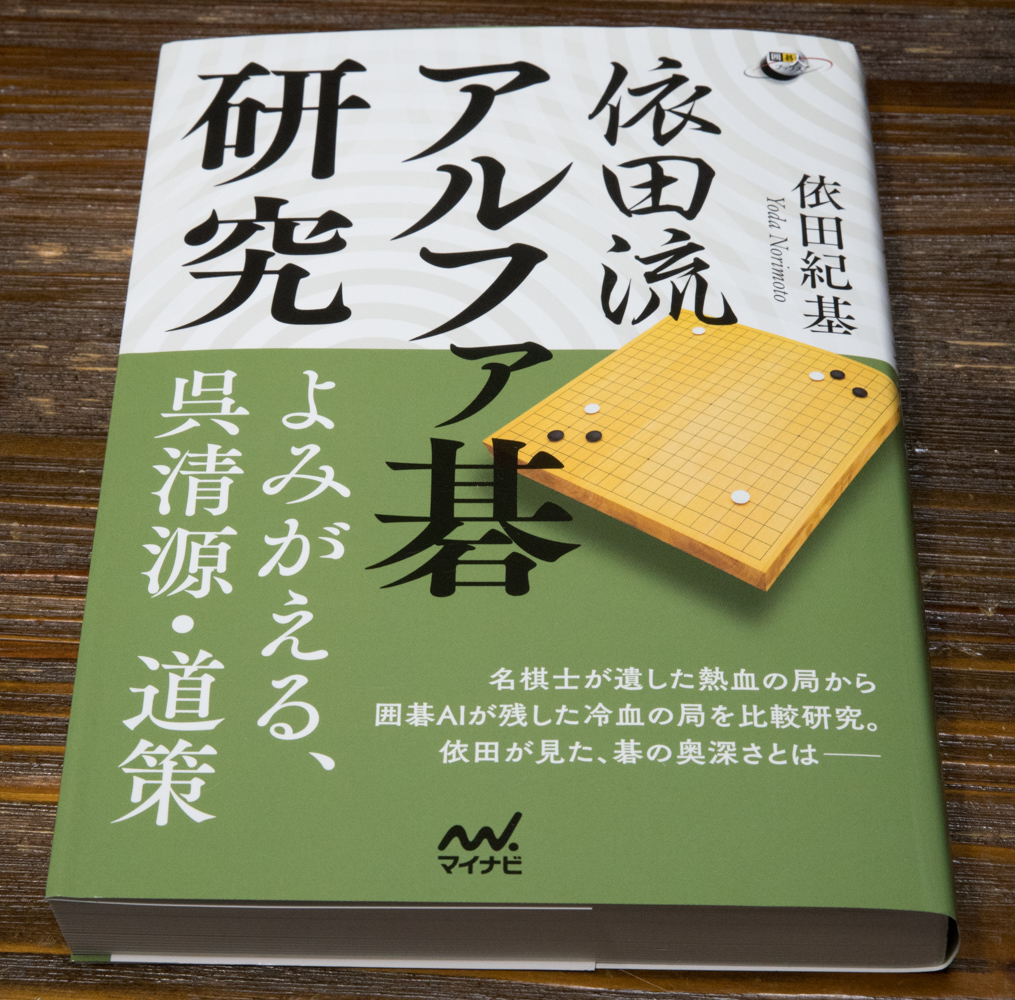

依田紀基9段の「依田流アルファ碁研究 よみがえる、呉清源・道策」を読了。アルファ碁に関する本もこれがもう6冊目にもなります。依田9段がアルファ碁・Masterの棋譜を調べて、その打ち方に呉清源や道策との共通点を見いだして、比較をしているものです。全体の1/3がアルファ碁・Master、残りの1/3が呉清源、さらに残りが道策になります。その中に一部依田9段自身の棋譜も入っています。私もアルファ碁・Masterは呉清源に近いと思っていました。それは坂田栄男のような読みの鋭さで勝負するのではなく、全体の構想の素晴らしさで勝つという部分です。この本ではそういう指摘はありませんが、藤沢秀行の打ち方もAIと似た所があると思います。道策についてはその棋譜をほとんど並べたことがないので、この本で指摘されてああそうかと思いました。アルファ碁・Masterの肩付き一本や掛けてからのツケは確かに道策と似ているようです。ただ、この本の指摘は単に似ている、ということで感心しているだけで終わっていて、より深い分析までには至っていないように思います。最近プロ棋士がアルファ碁・Masterを含めたAIの碁の打つ手を真似しだして、それが非常に流行していますが、私の見るところその真似をしている方が勝っているかというと、そうでもないようです。強い人の打ち方を形だけ真似ても仕方がないと思います。プロ棋士におけるAI囲碁のより深い咀嚼が今後望まれると思います。

依田紀基9段の「依田流アルファ碁研究 よみがえる、呉清源・道策」を読了。アルファ碁に関する本もこれがもう6冊目にもなります。依田9段がアルファ碁・Masterの棋譜を調べて、その打ち方に呉清源や道策との共通点を見いだして、比較をしているものです。全体の1/3がアルファ碁・Master、残りの1/3が呉清源、さらに残りが道策になります。その中に一部依田9段自身の棋譜も入っています。私もアルファ碁・Masterは呉清源に近いと思っていました。それは坂田栄男のような読みの鋭さで勝負するのではなく、全体の構想の素晴らしさで勝つという部分です。この本ではそういう指摘はありませんが、藤沢秀行の打ち方もAIと似た所があると思います。道策についてはその棋譜をほとんど並べたことがないので、この本で指摘されてああそうかと思いました。アルファ碁・Masterの肩付き一本や掛けてからのツケは確かに道策と似ているようです。ただ、この本の指摘は単に似ている、ということで感心しているだけで終わっていて、より深い分析までには至っていないように思います。最近プロ棋士がアルファ碁・Masterを含めたAIの碁の打つ手を真似しだして、それが非常に流行していますが、私の見るところその真似をしている方が勝っているかというと、そうでもないようです。強い人の打ち方を形だけ真似ても仕方がないと思います。プロ棋士におけるAI囲碁のより深い咀嚼が今後望まれると思います。

投稿者: kanrisha

上海蟹に再挑戦

上海蟹については、この間の中国出張の時に初めて食しましたが、

上海蟹については、この間の中国出張の時に初めて食しましたが、

(1)まだ季節の走りだった

(2)小さかった

(3)雌だけだった

ということで、私としては不満足でした。

なので、横浜の中華街で食べてみようかと思ったのですが、ネットで予約しようとしたら、全部の店で一人での予約は受け付けてくれません。

では、自分で料理しようと思って、ネットを探したら、楽天のショップで簡単に買えました。雄の170gと雌の130gを買いました。料理といっても、冷凍なのでそれを流水で30分くらいさらして解凍し、それから茹でるだけです。雌を12分、雄を16分茹でました。ソースは市販の蟹酢+醤油にショウガの切ったのを入れたものです。

これで試してみましたが、冷凍なのでどうかと思いましたが、上海の店で食べた時より今回の方がずっと楽しめました。また雌の蟹ミソ(卵巣)もなるほどと思うおいしさでした。

デザートで柿を食べたのですが、これはネットで見たら食べ合わせでNGとなっている組み合わせでした。理由はどちらも体を冷やすからだそうです。でも一緒に体を温めるショウガを摂っているし、高麗人参も服用しているので、まあ大丈夫でしょう。

ちなみに、蟹スプーンは無くても構いませんが、蟹ハサミは必需品です。無いと脚部を食べるのがかなり大変になります。

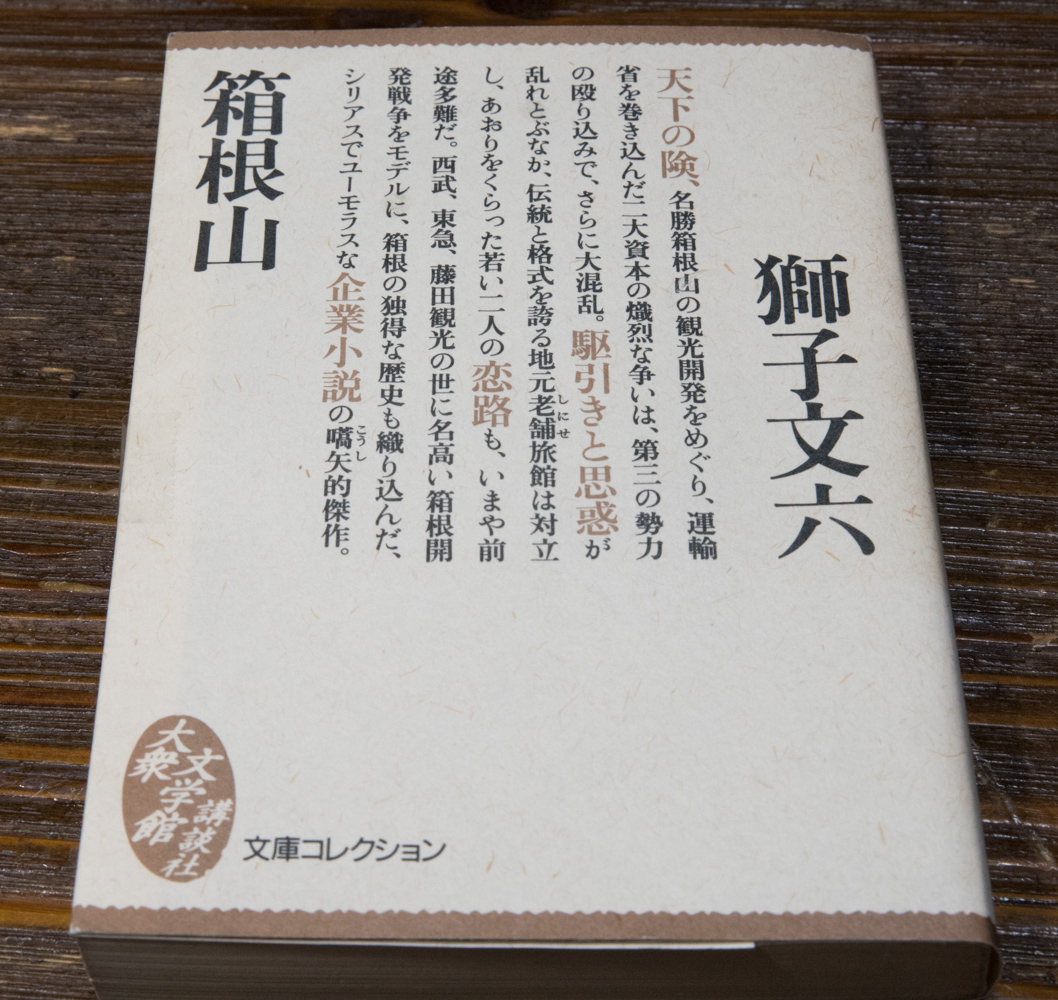

獅子文六の「箱根山」

獅子文六の「箱根山」を読了。1961年に朝日新聞に連載されたもの。獅子文六については、もう一通り読んだ気になっていましたが、この「箱根山」は中々の傑作で、とても面白い作品でした。まず、1950年代から60年代にかけて「箱根山戦争」と呼ばれた、西武グループと小田急グループ+東急グループの箱根の観光開発、交通手段への投資を巡る熾烈な争いがあったのを、恥ずかしながらまったく知りませんでした。箱根というと私は小田急のイメージしかなかったのですが、そう言えば以前正月に行った箱根の水族館が入っている芦ノ湖沿岸の施設は西武系でした。この箱根山戦争には、さらに藤田観光もからんで三つ巴の戦いになったようですが、この辺りを獅子文六は仮名にして興味深く描いています。

獅子文六の「箱根山」を読了。1961年に朝日新聞に連載されたもの。獅子文六については、もう一通り読んだ気になっていましたが、この「箱根山」は中々の傑作で、とても面白い作品でした。まず、1950年代から60年代にかけて「箱根山戦争」と呼ばれた、西武グループと小田急グループ+東急グループの箱根の観光開発、交通手段への投資を巡る熾烈な争いがあったのを、恥ずかしながらまったく知りませんでした。箱根というと私は小田急のイメージしかなかったのですが、そう言えば以前正月に行った箱根の水族館が入っている芦ノ湖沿岸の施設は西武系でした。この箱根山戦争には、さらに藤田観光もからんで三つ巴の戦いになったようですが、この辺りを獅子文六は仮名にして興味深く描いています。

しかし小説としての主題は、「足刈の湯」(モデルは芦ノ湯)にある二軒の温泉旅館である若松屋と玉屋の争いです。この二軒は元々兄弟がそれぞれ経営していて親戚なのですが、いつからかこの二軒が他の旅館を駆逐した結果、代々激しく争うことになります。お話は、この二軒の宿の、玉屋側の、太平洋戦時中に箱根に滞在したドイツ兵が日本人旅館女中との間に設けた乙夫と、若松屋の経営者の娘である明日子の恋、まるでロミオとジュリエットみたいな恋ですが、中心で進んで行きます。この乙夫君がなかなかさわやかなキャラクターで、頭が非常に良い上に運動も良く出来、旅館での客あしらいもうまい、と魅力的な人物に描かれています。この乙夫と明日子の恋がドロドロした所のない、とても好感の持てるもので、そこがこの小説の魅力です。また、若松屋の主人が旅館の主人にしては学問好きで、箱根には古代「アス族」が住んでいたという仮説を打ち立てていて、というのもフィクションではなくモデルがいるみたいです。9月に新刊の文庫として出ました。(私は講談社の大衆文学館の文庫本を古書で購入しました。)

白井喬二の「巷説怪猫の城 -久留米城-」

白井喬二の「巷説怪猫の城 -久留米城-」を読了。歴史読本の昭和38年の8月号です。「捕物にっぽん志」はどうやら連載24回(2年間)で終わったようで、この号では「捕物にっぽん志」とは関係の無い独立の作品です。というか小説とエッセイの中間みたいなあまり出来がいいとは言えない作品です。

白井喬二の「巷説怪猫の城 -久留米城-」を読了。歴史読本の昭和38年の8月号です。「捕物にっぽん志」はどうやら連載24回(2年間)で終わったようで、この号では「捕物にっぽん志」とは関係の無い独立の作品です。というか小説とエッセイの中間みたいなあまり出来がいいとは言えない作品です。

「有馬の猫騒動」というのがあって、ここに書いてありますが、白井もこの話をなぞって説明しています。というか有馬の猫騒動の真相を究明しようとしたのか、太田蜀山人がその話を真実だと思っていないのに、たまたまその有馬屋敷からもらったサルスベリの木に登った自宅の猫が有馬屋敷の猫と同じだと思っておびえる、というのを面白く書いた作品なのか、よくわからない話です。

白井喬二の「大膳獵日記」

白井喬二の「大膳獵日記」(だいぜんりょうにっき)を読了。昭和15年に興亜日本社という出版社から出た「十大作家傑作選 武将とその妻」に収録されているもの。この本はヤフオクで買いましたが、最低価格(500円)で落札でき、しかも白井作品は未読のものと、掘り出し物でした。

白井喬二の「大膳獵日記」(だいぜんりょうにっき)を読了。昭和15年に興亜日本社という出版社から出た「十大作家傑作選 武将とその妻」に収録されているもの。この本はヤフオクで買いましたが、最低価格(500円)で落札でき、しかも白井作品は未読のものと、掘り出し物でした。

栗山大膳は黒田藩で起きた「黒田騒動」の中心人物です。白井は以前「或日の大膳」という短篇を書いています。こちらの作品は、黒田藩の二代目の忠之が自身の小姓であった倉八十太夫を家老に取り立てようとしたのを大膳が妨害しますが、それを十太夫の親類である若い男が憤って大膳を殺そうとするが失敗する話です。

「大膳獵日記」はそのもっと前で、黒田長政がまだ生きていた頃の話です。長政が跡継ぎである忠之の資質を見限って、大膳に川漁の際に秘かに忠之を深みに引きずりこんで溺死させよ、と命じます。しかし大膳はそれを実行できず、逆に忠之から狩猟に誘われます。それを大膳は、忠之が自分の殺意を見破って逆に自分を討ち取ろうとしているのではないかと考え、もしそうなら忠之も明察の力があり見所があると希望を抱きます。そして数日後に実際に忠之と狩猟に出かけた時、数人の者に襲われます。さてこの者達は忠之が命じたものかどうか…という話です。

面白いのは、サブタイトルが「黒田騒動盡忠侍女」となっていて、確かに忠之の侍女は登場するのですがまったくどうでもいい役回りで、とても「盡忠侍女」などとは言えないことです。この辺りのアバウトさがさすが白井喬二という感じです。一応他の作品名と作家名も記録のため書いておきます。

「武将とその妻」菊池寛

「大膳獵日記」白井喬二

「貞婦照姫」海音寺潮五郎

「忠興の妻」笹本寅

「黒田如水軒」長谷川伸

「烈女千惠」湊邦三

「武士の妻」長谷川時雨

「義戦の蔭に」鷲尾雨工

「蓮月尼」土師清二

「めぐる杯」奥村五十嵐

「孝貞碑銘」邦枝完二

黒田勝弘の「韓国 反日感情の正体」

黒田勝弘の「韓国 反日感情の正体」を読了。筆者の黒田さんは産経新聞のソウル支局長を長く勤められた方で、現在(この本の出版の2013年当時)もソウルに駐在されています。昔から、産経新聞の朝鮮半島情報は正確さで有名で、それを支えていたのが黒田さんです。元々産経新聞は今でこそ韓国内で極右新聞扱いされていますが、1970年代には朝日新聞や岩波書店は北朝鮮を礼賛する一方で韓国については悪口ばかりを書いており、それに対して朴正熙の経済拡大政策をきちんと評価した記事を書いていたのが産経新聞でした。

黒田勝弘の「韓国 反日感情の正体」を読了。筆者の黒田さんは産経新聞のソウル支局長を長く勤められた方で、現在(この本の出版の2013年当時)もソウルに駐在されています。昔から、産経新聞の朝鮮半島情報は正確さで有名で、それを支えていたのが黒田さんです。元々産経新聞は今でこそ韓国内で極右新聞扱いされていますが、1970年代には朝日新聞や岩波書店は北朝鮮を礼賛する一方で韓国については悪口ばかりを書いており、それに対して朴正熙の経済拡大政策をきちんと評価した記事を書いていたのが産経新聞でした。

最近の、文在寅大統領の「反日」ぶりがあまりにひどいので、改めてこの本を読んでみましたが、基本的は既に知っていることが多くて、それを再確認したという感じです。韓国人にとっての反日は、結局植民地支配を受けただけではなく、そこからの解放を自らの独立戦争のような形で行うことができず、連合軍という外部から与えられた、という屈辱(=トラウマ)から来ており、その歴史を何とかして否定して書き直そうとしている所から来ている、という点は同感です。

2000年頃、KPOPSのCDを集めていた時期がありますが、その頃のKPOPSの歌詞で「もう2000年代なんだから、いつまでも過去にこだわって反日ばかり言っていないで、未来を見て進もう」みたいな歌詞があって、いい傾向だなと思っていたのですが、韓国の民主化というか左化によって、また元に戻ってしまったようです。この歌詞にあるように、「反日」のようなネガティブな気持ちからは何も建設的なものは生まれません。「反日」にこだわり続ける限り、韓国が日本より良い国になるということはないと思います。

古谷三敏の「BARレモン・ハート」第32巻

古谷三敏の「BARレモン・ハート」の第32巻読了。このコミック、始まったのが1986年で私が就職した年だから、本当に長いです。サントリーから出ている「バーテンダーズマニュアル」と並んで、私のお酒の先生みたいなコミックです。このコミックで初めて知ったお酒は本当に多いです。

古谷三敏の「BARレモン・ハート」の第32巻読了。このコミック、始まったのが1986年で私が就職した年だから、本当に長いです。サントリーから出ている「バーテンダーズマニュアル」と並んで、私のお酒の先生みたいなコミックです。このコミックで初めて知ったお酒は本当に多いです。

以前カクテル作りにはまっていたことがあって、一時期家にシェーカー、バースプーン、ミキシンググラス、ストレーナー他一式揃っていて、またリキュールやスピリッツの瓶も40本以上あって、試しに作ってみたカクテルも50種類くらいあったと思います。肝臓が悪くなったので止めましたが…(というか、リキュール類には多く砂糖が入っているので、糖尿病には絶対良くないです。当時はまだ血糖値は高くなかったですが。)

お勧めのカクテルは、ジントニックの昔のレシピでミルクを入れるもの。風呂上がりに飲むと非常に良いです。バーに行っても、年配のバーテンダーは知っていますが、若いバーテンダーは知らない人が多いです。

私がバーに行って頼むお酒は、ザ・グレンリベット、タラモア・デュー、コーンウィスキーのプラット・ヴァレーなんかですが、ザ・グレンリベットは違いますが、他のはこのコミックの影響のように思います。(共通しているのはスモーキーフレーバーの無いお酒ですが。)

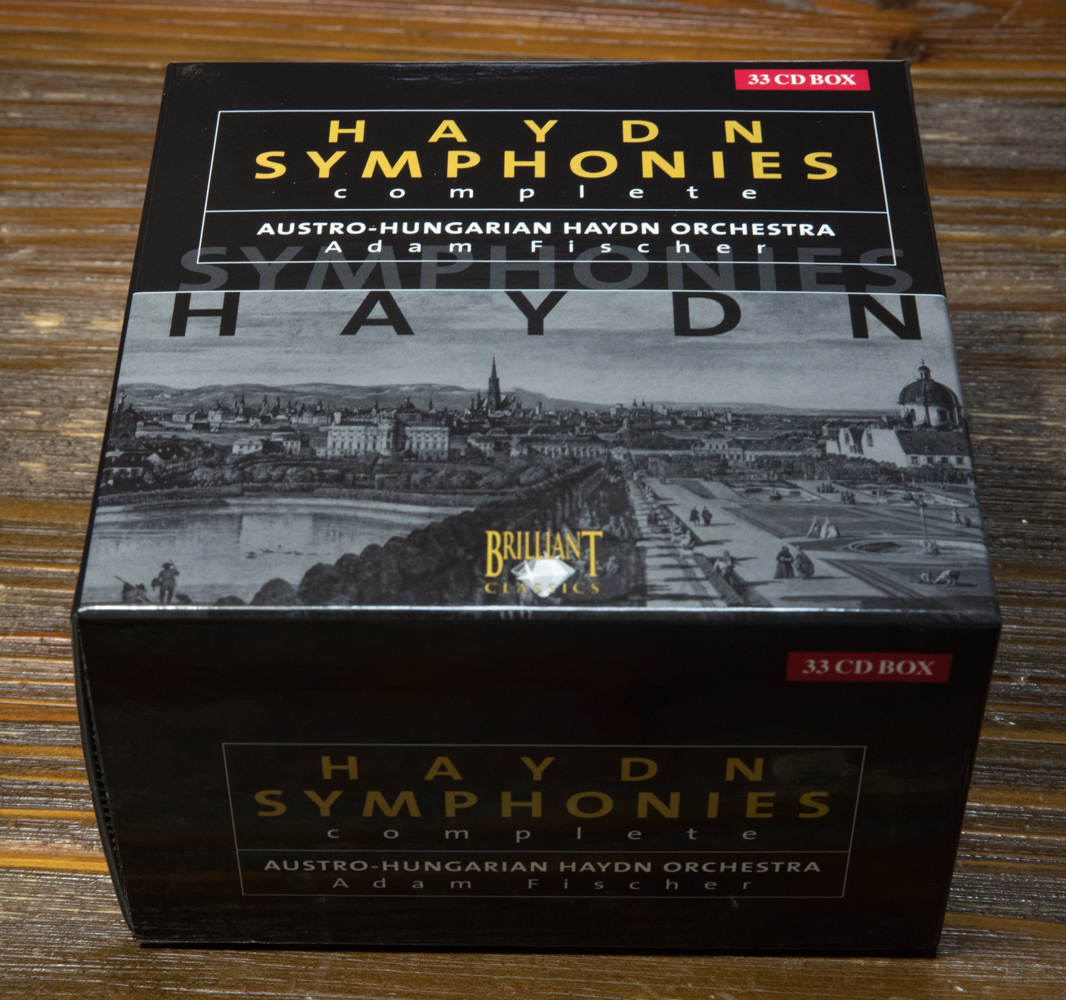

アダム・フィッシャーのハイドン交響曲全集

クレジットカードのポイントでAmazonのギフト券4000円分を入手。これを使って(多少追加して)、アダム・フィッシャー指揮のオーストリア・ハンガリー・ハイドン管弦楽団のハイドン交響曲全集を入手。33枚組です。

クレジットカードのポイントでAmazonのギフト券4000円分を入手。これを使って(多少追加して)、アダム・フィッシャー指揮のオーストリア・ハンガリー・ハイドン管弦楽団のハイドン交響曲全集を入手。33枚組です。

ハイドンの交響曲全集(全部で104曲)を最初に録音した人は、ドラティですが、今は5種類の全集が出ています。

1.交響曲全集 ドラティ&フィルハーモニア・フンガリカ(1996年7月)

2.交響曲全集 アダム・フィッシャー&オーストリア・ハンガリー・ハイドン管弦楽団(2002年3月)

3.交響曲全集 ガロワ、マロン、ドラホシュ、ワーズワース、ミュラー=ブリュール指揮、他(2009年2月)

4.交響曲全集 ラッセル・デイヴィス&シュトゥットガルト室内管(2012年10月)

5.交響曲全集 ホグウッド&エンシェント室内管、ブリュッヘン&18世紀オーケストラ、ダントーネ&アカデミア・ビザンティーナ、他(2016年5月)

このうち、3と5は複数の指揮者によるものを混ぜたものです。一人の指揮者だけの全集は1と2と4ですが、1と4は既に持っていたので、今回この3つの全集がすべて揃いました。といっても1と4もこれまでそれぞれ2回ぐらいしか通して聴いていないんですが。

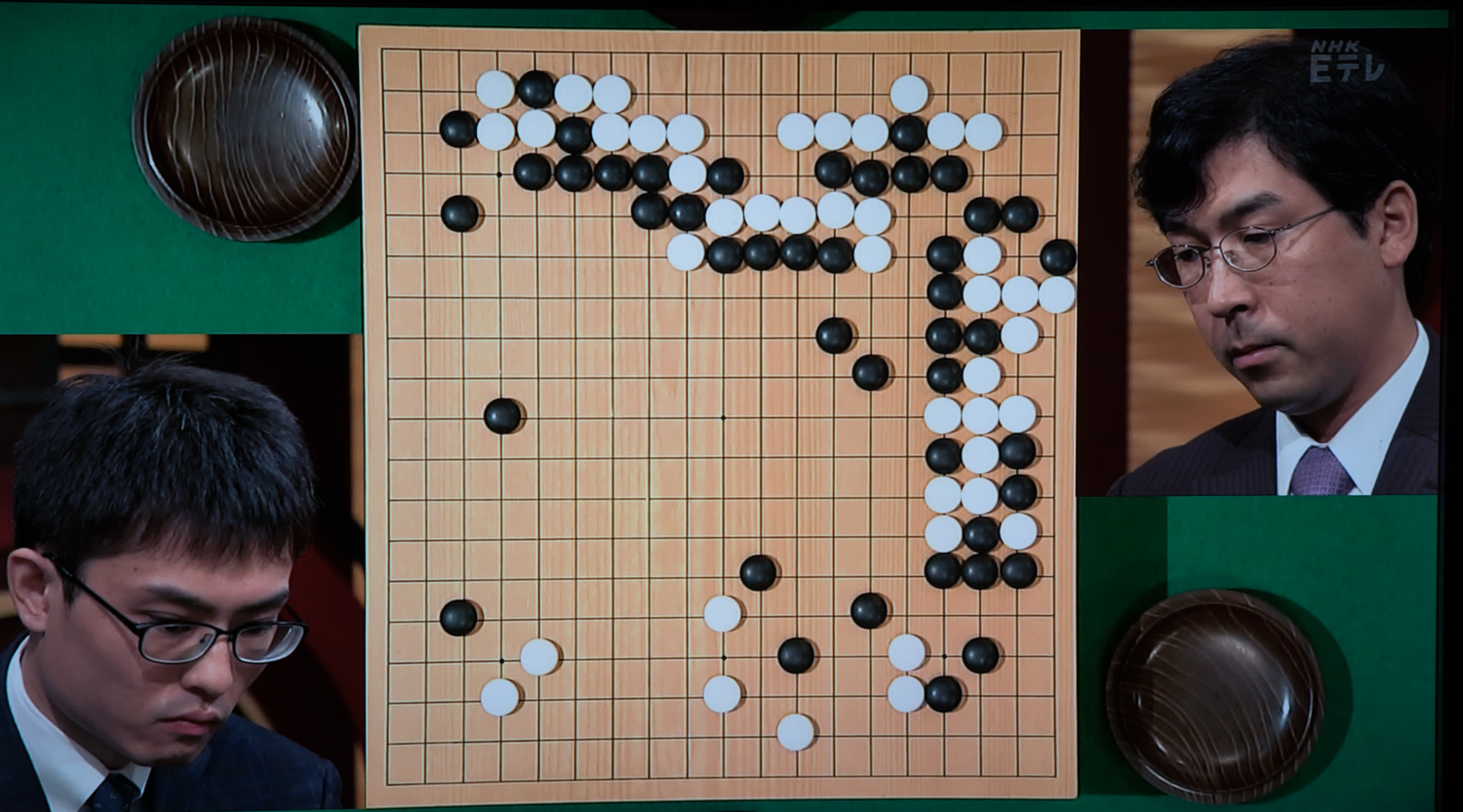

NHK杯戦囲碁 内田修平7段 対 羽根直樹9段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が内田修平7段、白番が羽根直樹9段の対戦です。序盤は比較的オーソドックスな布石かと思いましたが、右下隅にかかった白石を放置し、白が左下隅をコスみ、黒が右下隅をコスミ付け、白が立って黒が隅からケイマした所で白はこの2子を直接動かず、下辺を左から詰めました。黒は白2子を封鎖し、白は詰めた下辺の石からケイマしてこの2子に連絡しました。この結果、黒の勢力対白の実利というこの碁の碁形が決まりました。その後右上隅の攻防になり、ここでも白は実利を稼ぎ、黒は右辺を模様にしました。この攻防で先手を取った黒は左上隅の掛かりっぱなしになっていた所からかけ、白が上辺を張ってここでも白は実利を稼ぎ、黒は左辺も模様にしました。黒がさらに上辺を押していった過程で黒がちょっと上手い手を打ち、白地を5目くらい削減することに成功しました。この辺りでは黒が悪く無かったと思いますが、ここからの羽根9段の打ち方が巧妙で、下辺から無理せずに自然に左辺および中央に進出しました。ここで黒が下辺の白に利かそうとしたのがある意味逸機で、白は受けずに左辺を打ちました。結果的に下辺の白地は大きく削減されましたが、それ以上に黒の中央に出来る筈だった地がほとんど見込めなくなった方が大きかったようです。その後黒は左下隅で出切りを敢行し、左下隅に手を付けて劫にしました。劫材は黒の方が豊富だった筈ですが、黒は妥協して白2子を取り込みましたが、白も左下隅で活きて、この結果は白が悪くなかったと思います。その後黒は切り離した中央の白への攻めも中途半端で、結局コミの負担が大きく、白の中押し勝ちとなりました。羽根9段の余し作戦がきれいに決まった感じです。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が内田修平7段、白番が羽根直樹9段の対戦です。序盤は比較的オーソドックスな布石かと思いましたが、右下隅にかかった白石を放置し、白が左下隅をコスみ、黒が右下隅をコスミ付け、白が立って黒が隅からケイマした所で白はこの2子を直接動かず、下辺を左から詰めました。黒は白2子を封鎖し、白は詰めた下辺の石からケイマしてこの2子に連絡しました。この結果、黒の勢力対白の実利というこの碁の碁形が決まりました。その後右上隅の攻防になり、ここでも白は実利を稼ぎ、黒は右辺を模様にしました。この攻防で先手を取った黒は左上隅の掛かりっぱなしになっていた所からかけ、白が上辺を張ってここでも白は実利を稼ぎ、黒は左辺も模様にしました。黒がさらに上辺を押していった過程で黒がちょっと上手い手を打ち、白地を5目くらい削減することに成功しました。この辺りでは黒が悪く無かったと思いますが、ここからの羽根9段の打ち方が巧妙で、下辺から無理せずに自然に左辺および中央に進出しました。ここで黒が下辺の白に利かそうとしたのがある意味逸機で、白は受けずに左辺を打ちました。結果的に下辺の白地は大きく削減されましたが、それ以上に黒の中央に出来る筈だった地がほとんど見込めなくなった方が大きかったようです。その後黒は左下隅で出切りを敢行し、左下隅に手を付けて劫にしました。劫材は黒の方が豊富だった筈ですが、黒は妥協して白2子を取り込みましたが、白も左下隅で活きて、この結果は白が悪くなかったと思います。その後黒は切り離した中央の白への攻めも中途半端で、結局コミの負担が大きく、白の中押し勝ちとなりました。羽根9段の余し作戦がきれいに決まった感じです。