2A3ロフチンホワイトシングルアンプですが昨日から色々聴いてみて、ちょっと元気が良すぎる(じゃじゃ馬)かな、と思いました。なので2軽く負帰還(NFB)をかけてみました。簡単に改造出来るのが自作+手配線の良い所です。ロフチンホワイトの回路が発明されたのは、ウィリアムソンアンプが出てくる前なのでNFBという考え方はまだありません。なのでオリジナルのロフチンホワイトは当然無帰還ですが、まあ多少モディファイするのもいいかな、と思いました。聴いてみての効果は、高音域の若干の暴れはあまり改善されませんでしたが、低域の締まりは良くなったように思います。

2A3ロフチンホワイトシングルアンプですが昨日から色々聴いてみて、ちょっと元気が良すぎる(じゃじゃ馬)かな、と思いました。なので2軽く負帰還(NFB)をかけてみました。簡単に改造出来るのが自作+手配線の良い所です。ロフチンホワイトの回路が発明されたのは、ウィリアムソンアンプが出てくる前なのでNFBという考え方はまだありません。なのでオリジナルのロフチンホワイトは当然無帰還ですが、まあ多少モディファイするのもいいかな、と思いました。聴いてみての効果は、高音域の若干の暴れはあまり改善されませんでしたが、低域の締まりは良くなったように思います。

カテゴリー: Audio

2A3ロフチンホワイトシングルアンプ、完成!

2A3ロフチンホワイトシングルアンプ、一応完成

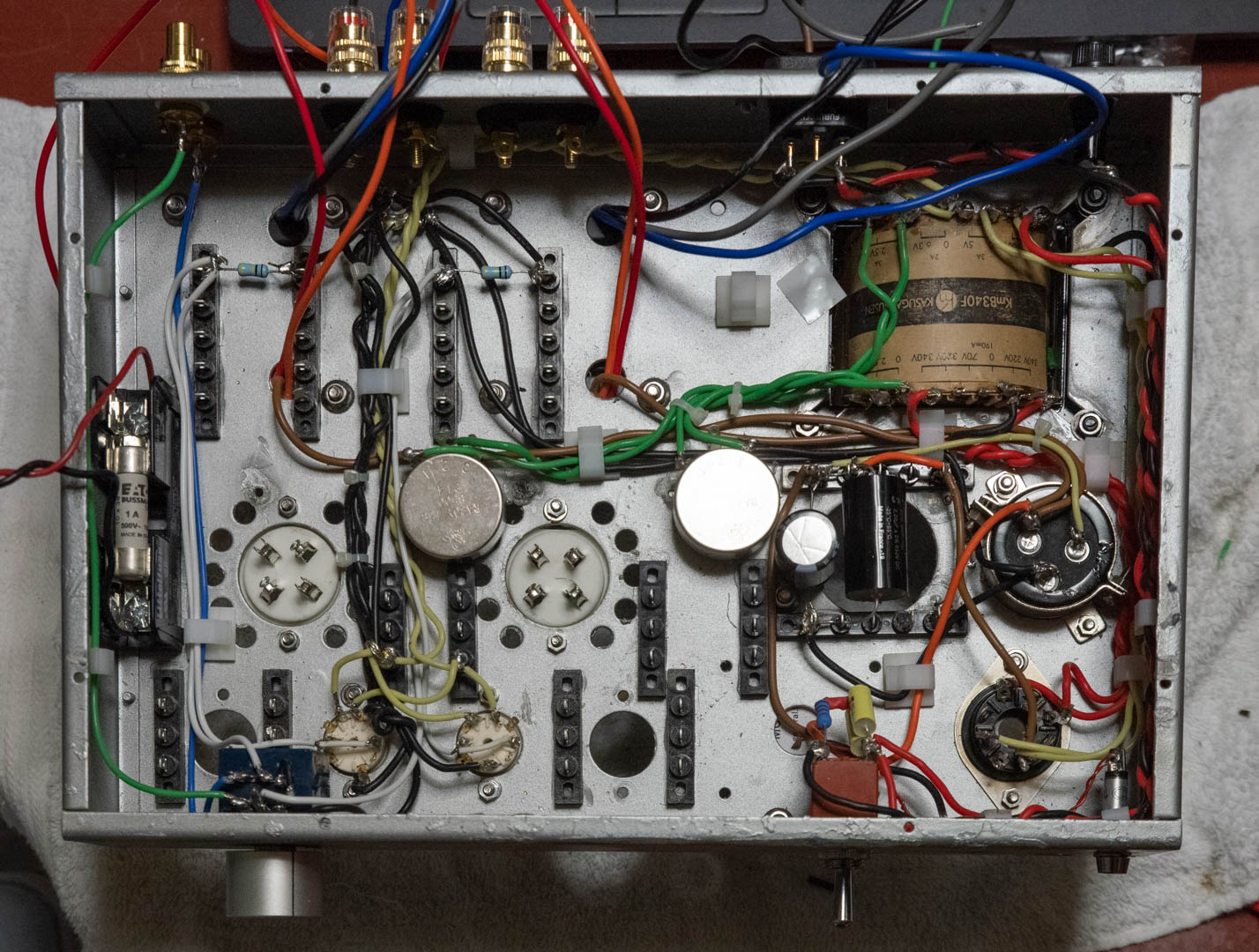

2A3ロフチンホワイトシングルアンプ、ひとまず完成しました。ただ、演奏中も弱音の時に聞こえるハムが出ています。ハムを減らすために、平滑用の電解コンデンサーの容量を倍にしたり、配線を見直したり、色々やってみて多少マシにはなりましたが、まだ聞こえます。これの低減は今後の宿題とします。

2A3ロフチンホワイトシングルアンプ、ひとまず完成しました。ただ、演奏中も弱音の時に聞こえるハムが出ています。ハムを減らすために、平滑用の電解コンデンサーの容量を倍にしたり、配線を見直したり、色々やってみて多少マシにはなりましたが、まだ聞こえます。これの低減は今後の宿題とします。

音質ですが、2A3のCR結合の無帰還アンプと比べると、中低音が力強く、高音はCR結合が柔らかいのに対し、こちらは何というか鋭利な感じ(といっても決して金属的ではありません)の高音です。

途中で小さな音しか出なかったのは、何と2A3のソケットを180度間違えて配線してからでした。それでも小さいとはいえ音が出ていたのが不思議です。実はこの間違い、Webで紹介されたのを読んでいたんですが、自分でもやってしまいました。ソケットの細い方がヒーターだと思い込んでいました。

なお、シャーシは、サンバレーのJB300BVer.3のものの流用です。なので使わない穴が色々開いています。ロフチンホワイトは発熱が大きいので丁度良かったです。

2A3ロフチンホワイトシングルアンプ 続報

2A3ロフチンホワイトシングルアンプは動作がおかしい原因は、ハムバランサーの中点にかかる電圧が195Vでなければならないのに30Vしかかかっていないことでした。この電圧を上げるためには途中の抵抗を大幅に下げる必要がありそうです。現時点では一応音が出ていますが音量が非常に小さくかつ歪んでいます。要するに2A3の増幅率が非常に小さいです。

P.S. 結局問題があったのは、2A3のソケットへの配線を180°逆にしていたからでした。

2A3ロフチンホワイト、後少し

2A3ロフチンホワイトシングルアンプ製作中(2)

真空管アンプ用電源トランスの電源ON時の突入電流の実測

真空管アンプの突入電流がどうなるのか、趣味的にも仕事的にも気になりますので、日置電機のクランプメーターを購入して、真空管アンプ用の電源トランスを用いて突入電流を簡易的に測定しました。

真空管アンプの突入電流がどうなるのか、趣味的にも仕事的にも気になりますので、日置電機のクランプメーターを購入して、真空管アンプ用の電源トランスを用いて突入電流を簡易的に測定しました。

真空管アンプ用電源トランスでの突入電流の実測

以下の実験はあくまで目安程度のものです。誘導負荷での(励磁)突入電流は、電源電流のスイッチON時の位相によって変わります。(位相で電流が0の時にスイッチが投入された場合が最大になります。)

以下の測定の時、突入電流が観測出来なかったもの(5回に1回くらい)は除いています。(なので統計的な意味はあまりありません。)

試験仕様

電源トランス:春日無線変圧器KmB250F2

(1次側 0V-100V、2次側 0V-30V-170V-230V AC 290mA DC 180mA

0V-6.3V-12.6V-14.5V-16.0V AC 2.0A、静電シールド付き)

電源スイッチ:NKK S-331トグルスイッチ、定格20A 125V/250VAC

クランプメーター:日置電機 CM4371-50

トランスの2次側負荷:0-30V端子に270Ω50Wのメタルケース抵抗を接続(計算上で0.11A)

10回測定(上記のように突入電流が観測出来なかった場合を除く)結果

1次側定常電流:0.12A(電源投入後約20秒くらいでの安定値)

突入電流:最大2.93A、最小0.47A、平均1.69A

突入電流の定常電流に対する倍率:最高24倍、最低4倍、平均14倍

ちなみに、2A3無帰還シングルアンプの電源トランス1次側の定常電流を実測したら約1Aでした。(このアンプにはスパークキラーが入っているので突入電流の実測は出来ません。)

上記の突入電流の倍率がそのまま適用出来るとすると、スパークキラーや遅延リレーで対策していない素の状態では平均で14A、最大で24Aの突入電流が発生する計算になります。

なおスイッチOFFの時の突入電流(電源が急激に減少することによる逆誘導起電圧による)は今回の方法ではまったく発生しませんでした。よく考えたら、電源回路の高容量のコンデンサーがあるので、スイッチOFF時は急激に電流が0になることはなく、逆誘導起電圧はほとんど発生しないと考えるべきでしょう。

2A3ロフチンホワイトシングルアンプ製作中

先日、2A3アンプ改造の45アンプを作ったばかりですが、今度は2A3ロフチンホワイトシングルアンプに挑戦しています。シャーシ加工が面倒なので躊躇していたのですが、家に一番最初に組み立てた真空管アンプ(サンバレーのJB300BVer.3)があるのを思い出しました。このアンプは部品の故障で今は動いておらず、多分セメント抵抗か電解コンデンサーを交換すれば動くのですが、300Bアンプは他にあるので未練はなく、解体してシャーシだけにしました。元が300Bシングルアンプですから、使う部品は似たようなもので、むしろ元が3段増幅で今回は2段増幅なので取付け穴は余りますが、まあ放熱用でそのままにします。(ロフチンホワイトアンプは熱くなるので有名です。)ようやくトランスやチョークコイルが届いて、外側の取り付けは完了しました。

先日、2A3アンプ改造の45アンプを作ったばかりですが、今度は2A3ロフチンホワイトシングルアンプに挑戦しています。シャーシ加工が面倒なので躊躇していたのですが、家に一番最初に組み立てた真空管アンプ(サンバレーのJB300BVer.3)があるのを思い出しました。このアンプは部品の故障で今は動いておらず、多分セメント抵抗か電解コンデンサーを交換すれば動くのですが、300Bアンプは他にあるので未練はなく、解体してシャーシだけにしました。元が300Bシングルアンプですから、使う部品は似たようなもので、むしろ元が3段増幅で今回は2段増幅なので取付け穴は余りますが、まあ放熱用でそのままにします。(ロフチンホワイトアンプは熱くなるので有名です。)ようやくトランスやチョークコイルが届いて、外側の取り付けは完了しました。

後は内側で抵抗とコンデンサーを取付け、配線するだけです。

多分お盆休み中には完成(トラブルが無ければですが)すると思います。

中の写真で一番右にある大きめの部品はフューズです。前から2次回路にもフューズを入れるべきと思っていて、今回ロフチンホワイト回路で450Vと電圧が高いのと、貴重なヴィンテージ管を使うことを考えて、500V1Aのフューズを使っています。ケースが大きすぎて、出力トランスの一つのネジ穴に干渉してしまったのは失敗でしたが、ネジをアロンアルファで固定してごまかしました。まあ4箇所の内3箇所はちゃんとネジ止めしていますから大丈夫でしょう。

45アンプ無事稼働!

直熱三極管2A3 8種ダイナミックテスト補遺

前回の2A3ダイナミックテストにもう1機種付け加わりました。私がまったく知らなかったJMTECというブランドのもので、おそらく岡谷電機産業が製造したものではないかと言われています。

(9)JMTEC 2A3 評価:![]()

特性は左右で、Ia(プレート電流)が43.27/36.18mA(Ref値60mA)、Gm(相互コンダクタンス)が4303/4562℧(Ref値5250℧)です。新品ではなく前のオーナーがそれなりに使っています。2枚プレート(H型)で、スプリングによるテンション調整です。全体に作りは非常に丁寧で、やはり日本製というのは間違いないと思います。それで音ですが、ほとんどRCAの1枚プレート、2枚プレートに負けていない、というか、非常に柔らかな音でかつ芯があり、またダイナミックな表現も悪くないです。音像が引き締まっていて、音場も広いです。それからちょっと驚いたのは、メルカリで買った個人の方作成の2A3無帰還シングルアンプを45用に改造(カソード抵抗を830Ωから1.5KΩに変更、出力トランスの2次側を8Ωから4Ωに変更)したのですが、この条件でも2A3は動作します。それでこの45条件で作動させた時のこの球の音質が非常にいいんです。ヒーター電流は定格が2.5Aに対し1.7Aで7割弱くらいしかありませんが、何というか非常に品位のあるいい音で、音が弱々しいという感じもまったくありません。以前もKT120やKT150をシングルで本来の定格より低い条件で作動させたのが非常に良かったですが、真空管というのは特性を欲張らずに控えめに使うのがいいのかもしれません。真空管も奥深いですね。

特性は左右で、Ia(プレート電流)が43.27/36.18mA(Ref値60mA)、Gm(相互コンダクタンス)が4303/4562℧(Ref値5250℧)です。新品ではなく前のオーナーがそれなりに使っています。2枚プレート(H型)で、スプリングによるテンション調整です。全体に作りは非常に丁寧で、やはり日本製というのは間違いないと思います。それで音ですが、ほとんどRCAの1枚プレート、2枚プレートに負けていない、というか、非常に柔らかな音でかつ芯があり、またダイナミックな表現も悪くないです。音像が引き締まっていて、音場も広いです。それからちょっと驚いたのは、メルカリで買った個人の方作成の2A3無帰還シングルアンプを45用に改造(カソード抵抗を830Ωから1.5KΩに変更、出力トランスの2次側を8Ωから4Ωに変更)したのですが、この条件でも2A3は動作します。それでこの45条件で作動させた時のこの球の音質が非常にいいんです。ヒーター電流は定格が2.5Aに対し1.7Aで7割弱くらいしかありませんが、何というか非常に品位のあるいい音で、音が弱々しいという感じもまったくありません。以前もKT120やKT150をシングルで本来の定格より低い条件で作動させたのが非常に良かったですが、真空管というのは特性を欲張らずに控えめに使うのがいいのかもしれません。真空管も奥深いですね。