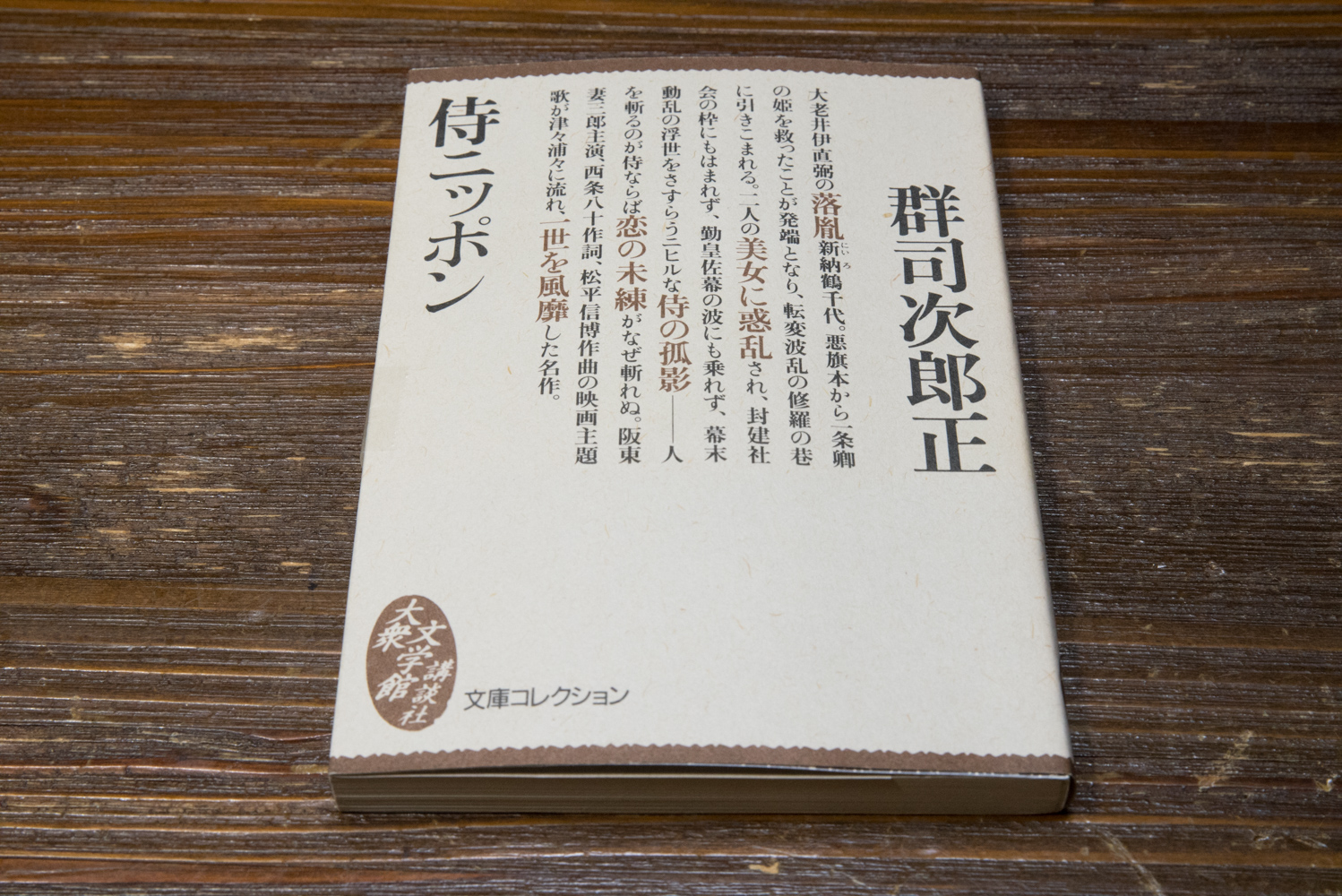

群司次郎正の「侍ニッポン」を読了。この作品は映画化を前提に執筆され、その映画化の時の主題歌で有名です。曰く、

群司次郎正の「侍ニッポン」を読了。この作品は映画化を前提に執筆され、その映画化の時の主題歌で有名です。曰く、

♪人を斬るのが 侍ならば

恋の未練が なぜ斬れぬ

伸びた月代 さびしく撫でて

新納鶴千代 にが笑い

昨日勤王 明日は佐幕

その日その日の 出来心

どうせおいらは 裏切者よ

野暮な大小 落し差し

という歌詞が、昭和6年当時(満州事変の頃)の世相とマッチしてヒットしました。といっても、私の世代がこの歌のことを少しでも知っているのは、梶原一騎・井上コオの「侍ジャイアンツ」で主人公の番場蛮がよくこの歌の替え歌を歌っていたからです。曰く

♪タマを打つのが 野球屋ならば

あの娘のハートが なぜ打てぬ

思いニキビを プチュンとつぶし

番場の蛮さん 泣き笑い

しかし、梶原一騎は子供の頃元歌を聞いたのでしょうが、「侍ジャイアンツ」の読者だった当時の子供(私を含む)が元歌なんて知る由もないですが…

お話は、幕末の安政から万延にかけての動乱の時代、大老井伊直弼の落とし胤である新納(にいろ)鶴千代が、ふと悪旗本から救うことになったお公家様の姫君に恋しながら、武士という身分に疑問を持ち、勤王にも佐幕にもなりきれないながら、色々なしがらみで水戸藩の勤王の志士と行動を共にするが最後は…という内容です。鶴千代は剣の腕はすばらしいものがあるのですが、酒に溺れ女性にも未練を持ち、胸が空くような活躍はまるでしません。その辺りのニヒルさが戦争へとひた走る日本の雰囲気と合ったのかもしれません。