獅子文六の「大番」(上)を読了。週刊朝日に1956年から1958年に連載された作品です。主人公は、四国の愛媛の貧農の息子に生まれた赤羽丑之助(ギューちゃん)です。横山まさみちの漫画に出てきそうなキャラクターです。このギューちゃんが地元の名士の超美人の娘にガリ版刷りの恋文を渡したことが事件になり、ギューちゃんは東京に出奔することを余儀なくされます。ギューちゃんは株屋の小僧として働き始め、少しずつお金をため、自分でも投機をやり始め、一旦大きく当てて今の金で2億円くらいを稼いだと思ったら、次の株で失敗して借金を背負い、また立ち直って世話になっている富士証券の木谷社長と一緒に、鐘紡株を巡る仕手戦に買い一方で参加し、紆余曲折がありながら、一時は大成功し、今のお金で数十億円もの利益を上げます。しかし、その後政府の投機抑制方針などもあって、鐘紡株は暴落し、ギューちゃんは逆に10億円くらいの借金を負い、また世話になった木谷社長は自殺してしまう、という所で上巻は終わります。舞台になっているのは昭和一桁の頃で、世界大不況の頃から始まり、515事件や226事件、盧溝橋事件などがあって、その度に株価に影響を与え、ギューちゃんはその波に翻弄されます。ちなみに、ギューちゃんが愛媛出身なのは、獅子文六の二番目の奥さんの実家が愛媛で、獅子文六自身も戦後2年ばかり宇和島に避難していたからです。「てんやわんや」も四国独立騒ぎを扱った作品で舞台は愛媛です。ちなみに、「鐘紡」は戦前日本で一番大きな会社でした。他にも日本産業(日産)や、久原鉱業(日立製作所の源流)みたいな懐かしい会社名が登場します。

獅子文六の「大番」(上)を読了。週刊朝日に1956年から1958年に連載された作品です。主人公は、四国の愛媛の貧農の息子に生まれた赤羽丑之助(ギューちゃん)です。横山まさみちの漫画に出てきそうなキャラクターです。このギューちゃんが地元の名士の超美人の娘にガリ版刷りの恋文を渡したことが事件になり、ギューちゃんは東京に出奔することを余儀なくされます。ギューちゃんは株屋の小僧として働き始め、少しずつお金をため、自分でも投機をやり始め、一旦大きく当てて今の金で2億円くらいを稼いだと思ったら、次の株で失敗して借金を背負い、また立ち直って世話になっている富士証券の木谷社長と一緒に、鐘紡株を巡る仕手戦に買い一方で参加し、紆余曲折がありながら、一時は大成功し、今のお金で数十億円もの利益を上げます。しかし、その後政府の投機抑制方針などもあって、鐘紡株は暴落し、ギューちゃんは逆に10億円くらいの借金を負い、また世話になった木谷社長は自殺してしまう、という所で上巻は終わります。舞台になっているのは昭和一桁の頃で、世界大不況の頃から始まり、515事件や226事件、盧溝橋事件などがあって、その度に株価に影響を与え、ギューちゃんはその波に翻弄されます。ちなみに、ギューちゃんが愛媛出身なのは、獅子文六の二番目の奥さんの実家が愛媛で、獅子文六自身も戦後2年ばかり宇和島に避難していたからです。「てんやわんや」も四国独立騒ぎを扱った作品で舞台は愛媛です。ちなみに、「鐘紡」は戦前日本で一番大きな会社でした。他にも日本産業(日産)や、久原鉱業(日立製作所の源流)みたいな懐かしい会社名が登場します。

カテゴリー: Book

岩田豊雄(獅子文六)の「海軍」

岩田豊雄(獅子文六)の「海軍」を読了。真珠湾攻撃で、特殊潜航艇に乗り込んで湾内に潜入し、魚雷攻撃を行い、ついに全員が帰還しなかったいわゆる「九軍神」の内の一人、鹿児島出身の横山正治少佐をモデルにした小説。(奇しくも「南国太平記」に続けてまた薩摩を舞台にした小説です。)特殊潜航艇による攻撃は、後の「回天」のような特攻攻撃ではありませんでしたが、極めて生還の確率の低いものでした。また戦争中は横山少佐の特殊潜航艇が戦艦アリゾナを撃沈したとされましたが、これは事実と違っていて横山少佐の艇の放った魚雷は目標には当たりませんでした。ただ、全部で5隻の特殊潜航艇(甲標的)が真珠湾内への潜入に成功しており、そのうち一隻の放った魚雷が戦艦オクラホマを撃沈しています。

岩田豊雄(獅子文六)の「海軍」を読了。真珠湾攻撃で、特殊潜航艇に乗り込んで湾内に潜入し、魚雷攻撃を行い、ついに全員が帰還しなかったいわゆる「九軍神」の内の一人、鹿児島出身の横山正治少佐をモデルにした小説。(奇しくも「南国太平記」に続けてまた薩摩を舞台にした小説です。)特殊潜航艇による攻撃は、後の「回天」のような特攻攻撃ではありませんでしたが、極めて生還の確率の低いものでした。また戦争中は横山少佐の特殊潜航艇が戦艦アリゾナを撃沈したとされましたが、これは事実と違っていて横山少佐の艇の放った魚雷は目標には当たりませんでした。ただ、全部で5隻の特殊潜航艇(甲標的)が真珠湾内への潜入に成功しており、そのうち一隻の放った魚雷が戦艦オクラホマを撃沈しています。

獅子文六はこの小説を朝日新聞に連載し、朝日文化賞を受賞します。しかし、その影響で海軍関係の文章を戦争中に多く発表したため、戦後は「戦争協力作家」とされ一時追放の仮指令を受けてしまいます。しかし、今冷静にこの小説を読んでみると、主人公の谷真人が親友である牟田口隆夫と対比されながら、非常にさわやかな好感あふれる青年として生き生きと描写されており、どこにも「戦争賛美」のようなものは感じられません。またタイトルが「海軍」となっているように、単に軍神の伝記ではなく、主人公を一人前の軍人に育成していく海軍の仕組みがきちんと描写され、それは戦後の目で見ても優れたものがあることを否定できません。(例えば、「5分前精神」など。)また作中に出てくる、明治43年に潜水艇の訓練中の事故で亡くなった佐久間勉大尉の遺書は、獅子文六が書いている通り、まさに「これを読んで哭かざるは人に非ず」というものです。

王銘エン9段の「囲碁AI新時代」

王銘エン9段の「囲碁AI新時代」を読了。アルファ碁と、Zen及びそのディープラーニングを採り入れた強化版であるDeepZenGo、そしてアルファ碁の強化版であるMasterを取り上げ、棋譜を分析したものです。王9段といえば、隅よりも辺を重視する独特の棋風を持ち、その打つ囲碁は「銘エンワールド」として高く評価されています。また、ゴトレンドという台湾の囲碁ソフトの開発チームにも参加しています。Masterはアルファ碁の強化版ですが、王9段に言わせると、どちらかというとスマートな打ち方であったアルファ碁に対し、より戦闘的になったということです。また厚みを高く評価するアルファ碁に対し、より地に辛くなったということです。それに対し、日本発の囲碁ソフトであるDeepZenGoは、ディープラーニングを採り入れてかなり強くなりましたが、元々Zenが持っていた戦闘的でねじり合いに強いという特長が残っているとのことです。もうすぐ井山裕太棋聖とDeepZenGoの対戦があるので楽しみです。また、印象的だったのは人間がコンピューターに棋力で抜かれたのについて、写真が出てきて絵画がそれまであった「どれだけ似せられるか」という点から開放されて自由になった、というのを挙げていることで面白い比較だと思います。また、これからのコンピューター囲碁の課題としては、これまでは人間の棋譜を参考にしていますが、今後はどれだけコンピューター独自の手を打っていくようにするかだ、ということです。そうなって初めて囲碁の打ち方の本当の革命が起きるのだと思います。

王銘エン9段の「囲碁AI新時代」を読了。アルファ碁と、Zen及びそのディープラーニングを採り入れた強化版であるDeepZenGo、そしてアルファ碁の強化版であるMasterを取り上げ、棋譜を分析したものです。王9段といえば、隅よりも辺を重視する独特の棋風を持ち、その打つ囲碁は「銘エンワールド」として高く評価されています。また、ゴトレンドという台湾の囲碁ソフトの開発チームにも参加しています。Masterはアルファ碁の強化版ですが、王9段に言わせると、どちらかというとスマートな打ち方であったアルファ碁に対し、より戦闘的になったということです。また厚みを高く評価するアルファ碁に対し、より地に辛くなったということです。それに対し、日本発の囲碁ソフトであるDeepZenGoは、ディープラーニングを採り入れてかなり強くなりましたが、元々Zenが持っていた戦闘的でねじり合いに強いという特長が残っているとのことです。もうすぐ井山裕太棋聖とDeepZenGoの対戦があるので楽しみです。また、印象的だったのは人間がコンピューターに棋力で抜かれたのについて、写真が出てきて絵画がそれまであった「どれだけ似せられるか」という点から開放されて自由になった、というのを挙げていることで面白い比較だと思います。また、これからのコンピューター囲碁の課題としては、これまでは人間の棋譜を参考にしていますが、今後はどれだけコンピューター独自の手を打っていくようにするかだ、ということです。そうなって初めて囲碁の打ち方の本当の革命が起きるのだと思います。

直木三十五の「南国太平記」(下)

直木三十五の「南国太平記」(下)を読了。島津斉彬とその世継ぎを呪う牧仲太郎と、その師匠である加治木玄白斎は呪術で激しく戦いますが、年老いた玄白斎はついに仲太郎の呪いの前に命を落とします。妨げる者のいなくなった仲太郎の呪術は、最後に残った斉彬の世継ぎの哲太郎をも呪い殺してしまいます。それどころか、仲太郎の呪いは今度は斉彬本人を襲います。しかしながら、斉彬は自分の世継ぎを全て呪い殺されてもお由羅一派を恨んだりせず、斉彬を慕ってお由羅一派を除こうとする軽輩の武士達(西郷や大久保も入っていました)に対し、「藩のため国のためもっと大きなことをせよ」と説き、彼らに深い感銘を与え、後の明治政府でこれらの軽輩の武士達が活躍するきっかけを作ります。そして斉彬は藩主になってわずか7年で49歳の生涯を終えます。この「南国太平記」では呪殺となっていますが、現在ではお由羅一派による毒殺ではないかとされているそうです。

直木三十五の「南国太平記」(下)を読了。島津斉彬とその世継ぎを呪う牧仲太郎と、その師匠である加治木玄白斎は呪術で激しく戦いますが、年老いた玄白斎はついに仲太郎の呪いの前に命を落とします。妨げる者のいなくなった仲太郎の呪術は、最後に残った斉彬の世継ぎの哲太郎をも呪い殺してしまいます。それどころか、仲太郎の呪いは今度は斉彬本人を襲います。しかしながら、斉彬は自分の世継ぎを全て呪い殺されてもお由羅一派を恨んだりせず、斉彬を慕ってお由羅一派を除こうとする軽輩の武士達(西郷や大久保も入っていました)に対し、「藩のため国のためもっと大きなことをせよ」と説き、彼らに深い感銘を与え、後の明治政府でこれらの軽輩の武士達が活躍するきっかけを作ります。そして斉彬は藩主になってわずか7年で49歳の生涯を終えます。この「南国太平記」では呪殺となっていますが、現在ではお由羅一派による毒殺ではないかとされているそうです。

Wikipediaの「直木三十五」の所にはまったく書かれていないのですが、この「南国太平記」は昭和5年から6年にかけて書かれたもので、いわゆる「エログロナンセンス」の時代です。その影響はこの作品にも見られ、特に「グロ」が強く出た作品です。それは、(1)呪殺という陰惨な手法をその方法も含め詳しく描写したこと(2)斉彬派で蜂起が発覚して切腹を余儀なくされた高崎五郎右衛門の切腹のシーンを克明に描写したこと(3)切腹して墓に入れられた斉彬派の武士を島津斉興は、墓を暴いて獄門にさらすように命じますが、その暴かれた死体の様子を生々しく描写したこと、などの点で明らかです。

全体にそういう「グロ」趣味のせいもあるのかもしれませんが、大衆小説にしてはさわやかさに欠ける作品です。ただ島津斉彬という人物の英明さ、偉大さは十分に描写されていると思います。

斉藤康己の「アルファ碁はなぜ人間に勝てたのか」

斉藤康己の「アルファ碁はなぜ人間に勝てたのか」を読了。といっても、斜め読みで、AIの歴史みたいな所はかなり飛ばして読みました。「アルファ碁」とは何かというと、この本によれば、「畳み込みニューラルネットワーク+モンテカルロ木探索」だということです。2000年代に入って囲碁ソフトが飛躍的に強くなったのはモンテカルロ法を採用してからですが、私はいくらコンピューターが進歩したといっても、囲碁の膨大な手数を全部試して勝敗を判定するなんて、一定の時間内に可能なのか、疑問に思っていました。この本によると、モンテカルロ法といっても、全ての手を読んでいるのではなく、ツリー検索と組み合わせて有望そうな手の周辺だけを読んでいるとのことでした。それが「モンテカルロ木探索」です。ここまでは今までの囲碁ソフトも同じですが、アルファ碁の特長はそれに「畳み込みニューラルネットワーク」を組み合わせたことで、KGSというネット碁会所での強い人の棋譜データ16万局分を学習して、「次の一手」をできるだけ正しく打つようにしたものです。この意味でアルファ碁の打ち方は人間の延長戦上にあり、決して突飛なものではありません。実はモンテカルロ木探索無しでも、アルファ碁は80%以上の確率でプロ棋士とほとんど同じ「次の一手」を打つそうです。アルファ碁に悪手が少ないのは「ニューラルネットワーク」のお陰で、また時に人間に理解ができない手を打つのは「モンテカルロ木探索」の結果でないかということです。

斉藤康己の「アルファ碁はなぜ人間に勝てたのか」を読了。といっても、斜め読みで、AIの歴史みたいな所はかなり飛ばして読みました。「アルファ碁」とは何かというと、この本によれば、「畳み込みニューラルネットワーク+モンテカルロ木探索」だということです。2000年代に入って囲碁ソフトが飛躍的に強くなったのはモンテカルロ法を採用してからですが、私はいくらコンピューターが進歩したといっても、囲碁の膨大な手数を全部試して勝敗を判定するなんて、一定の時間内に可能なのか、疑問に思っていました。この本によると、モンテカルロ法といっても、全ての手を読んでいるのではなく、ツリー検索と組み合わせて有望そうな手の周辺だけを読んでいるとのことでした。それが「モンテカルロ木探索」です。ここまでは今までの囲碁ソフトも同じですが、アルファ碁の特長はそれに「畳み込みニューラルネットワーク」を組み合わせたことで、KGSというネット碁会所での強い人の棋譜データ16万局分を学習して、「次の一手」をできるだけ正しく打つようにしたものです。この意味でアルファ碁の打ち方は人間の延長戦上にあり、決して突飛なものではありません。実はモンテカルロ木探索無しでも、アルファ碁は80%以上の確率でプロ棋士とほとんど同じ「次の一手」を打つそうです。アルファ碁に悪手が少ないのは「ニューラルネットワーク」のお陰で、また時に人間に理解ができない手を打つのは「モンテカルロ木探索」の結果でないかということです。

この作者は囲碁の実力は10級とのことなので、囲碁の方から見ての深い分析はありません。プロ棋士から見た本として、王銘エン9段の「囲碁AI新時代」が3月15日に発売予定であり、予約しています。

なお、先日たまたまFacebookで「巡回セールスマン問題」の話をしましたが、実はこれを解くアルゴリズムと囲碁ソフトのアルゴリズムは一部共通性があるとのことです。

直木三十五の「南国太平記」(上)

直木三十五の「南国太平記」(上)を読了。直木賞に名前を残す直木三十五の代表的な作品です。幕末の薩摩藩の「お由羅騒動」(藩主島津斉興の後継者として側室お由羅の子・島津久光を藩主にしようとする一派と嫡子島津斉彬の藩主襲封を願う家臣が対立して争ったお家騒動)を描いた小説です。ちなみに、最初に「お由羅騒動」を詳しく調べたのは、江戸研究家の三田村鳶魚で、直木の「南国太平記」はそれを断りもなく利用して書いたもので、三田村は激怒します。そしてその報復として直木を含む当時の大衆時代作家の作品の歴史考証のおかしさをばったばったと斬りまくった、「大衆文藝評判記」を出します。白井喬二もこの被害にあった内の一人です。この「大衆文藝評判記」の影響で、後の司馬遼太郎のような歴史考証のしっかりした時代小説を書く作家が登場します。しかし、私に言わせれば、そのことは逆に初期の時代小説が持っていた荒唐無稽な面白さを奪ってしまうことになります。(まあ、山田風太郎のような歴史考証と荒唐無稽さを両立させた、稀有な例外も現れましたが。)

直木三十五の「南国太平記」(上)を読了。直木賞に名前を残す直木三十五の代表的な作品です。幕末の薩摩藩の「お由羅騒動」(藩主島津斉興の後継者として側室お由羅の子・島津久光を藩主にしようとする一派と嫡子島津斉彬の藩主襲封を願う家臣が対立して争ったお家騒動)を描いた小説です。ちなみに、最初に「お由羅騒動」を詳しく調べたのは、江戸研究家の三田村鳶魚で、直木の「南国太平記」はそれを断りもなく利用して書いたもので、三田村は激怒します。そしてその報復として直木を含む当時の大衆時代作家の作品の歴史考証のおかしさをばったばったと斬りまくった、「大衆文藝評判記」を出します。白井喬二もこの被害にあった内の一人です。この「大衆文藝評判記」の影響で、後の司馬遼太郎のような歴史考証のしっかりした時代小説を書く作家が登場します。しかし、私に言わせれば、そのことは逆に初期の時代小説が持っていた荒唐無稽な面白さを奪ってしまうことになります。(まあ、山田風太郎のような歴史考証と荒唐無稽さを両立させた、稀有な例外も現れましたが。)

まだ上巻なので、どのように話が進むかはまだ途中ですが、久光派と斉彬派の争いは、表面的な暴力によって行われるのではなく、久光派が、薩摩藩に代々秘かに伝わる「呪術師」の力によって、斉彬の三人の子供(幼児)を呪い殺す、というある意味陰惨なものになっています。これに対し、その呪術師の師匠が登場し、逆に斉彬の子の無病息災を祈る、ということで呪術対呪術の戦いになります。この先どうなるかわかりません。

読売新聞社の「第二十二期棋聖決定七番勝負 激闘譜 棋聖趙治勲 挑戦者碁聖依田紀基」

読売新聞社の「第二十二期棋聖決定七番勝負 激闘譜 棋聖趙治勲 挑戦者碁聖依田紀基」を読了。依田紀基が碁聖を3連覇した勢いをもって、初の三代タイトルである棋聖位をかけて、趙治勲名誉名人に挑戦した戦いです。依田紀基は若い時から名前が通っていて、よく故藤沢秀行名誉棋聖の教えを受けていました。で、初めての二日制の七番勝負になりましたが、依田の方が二日制の対局に慣れていない感じで、出だしから3連敗します。しかし、そこから盛り返して2勝しますが、第6局では依田が形勢を楽観していて、守りの手を打って負けてしまいます。結果的に4勝2敗でしたが、内容を見れば依田は決して趙治勲名誉名人に負けていなかった感じです。その事は2年後の名人戦で、趙治勲名誉名人に勝って初の名人位を獲得したことからもわかります。

読売新聞社の「第二十二期棋聖決定七番勝負 激闘譜 棋聖趙治勲 挑戦者碁聖依田紀基」を読了。依田紀基が碁聖を3連覇した勢いをもって、初の三代タイトルである棋聖位をかけて、趙治勲名誉名人に挑戦した戦いです。依田紀基は若い時から名前が通っていて、よく故藤沢秀行名誉棋聖の教えを受けていました。で、初めての二日制の七番勝負になりましたが、依田の方が二日制の対局に慣れていない感じで、出だしから3連敗します。しかし、そこから盛り返して2勝しますが、第6局では依田が形勢を楽観していて、守りの手を打って負けてしまいます。結果的に4勝2敗でしたが、内容を見れば依田は決して趙治勲名誉名人に負けていなかった感じです。その事は2年後の名人戦で、趙治勲名誉名人に勝って初の名人位を獲得したことからもわかります。

角井亮一の「アマゾンと物流大戦争」

角井亮一(物流代行会社経営兼物流コンサルタント)の「アマゾンと物流大戦争」を読了。

角井亮一(物流代行会社経営兼物流コンサルタント)の「アマゾンと物流大戦争」を読了。

2016年の9月に出た本ですが、残念ながら既に情報は古くなっており、例えばAmazonがアメリカで自前で物流をやり出したことには、触れられていません。でもまあその前の状況はわかって、アメリカではWeb通販の配送はUPSのシェアが非常に高いのですが、AmazonはUPSの比率を30%以下に抑え、USPS(米国郵便)を積極的に使っていたみたいです。その使い方は、一番手間のかかる仕分けの所をAmazonが行ってそれからUSPSに荷物を渡していたみたいです。

また、私は以前Facebookのポストで「Amazonの次のターゲットはスーパーマーケット」と書きましたが、アメリカでは既にAmazonと小売り最大のウォルマートが激戦を繰り広げていました。Amazonは株式の時価総額では既にウォルマートを抜いていますが、小売り業としての売上ではまだ世界12位に過ぎません。(日本ではイオングループがかろうじて16位です。)ウォルマートはAmazonに対抗して、Amazonと同様のサービスを展開する「ジェット・ドットコム」を買収、とかなり熾烈な争いをしています。

それでは日本はどうかというと、日本のネットスーパーでは、私が使ったことがあるイトーヨーカドーがネットスーパーとしては売上が一番大きいそうです。ただ、私が使っていた時は、店舗型のネットスーパーでしたが、今は別に物流センターを設けてのセンター型に変わっているみたいです。

興味深いのが、楽天も自社で物流をやろうとして、結局大赤字を出して現在ほとんど撤退状態なのだとか。(楽天物流)それに対して、自社物流をやって成功している例としてアスクルが出てきます。しかしアスクルも先日埼玉の物流センターで大火事を出して、その物流戦略に疑問が出されている今日この頃です。また、これは知らなかったのですが、ヨドバシカメラもエクスプレスメール便という一番早く着くサービスについては、自社で物流をやっているんだそうです。

日本に話を限定すると、今、日本のAmazonが日本の宅配便の個数に占める割合は、推定で十数%に既になっています。この数字は、福山通運や西濃運輸といった弱小の宅配会社数社の合計を合わせたものより大きくなっています。アメリカで物流を自社でやり始めたように、今後は日本でも自前での物流の比率が増えていくと思われます。今回のクロネコヤマトの騒動、長い目で見れば、日本発の物流サービスが、アメリカ発のロジスティクスを最優先にする企業の進化についていけなくなって、撤退を余儀なくされたターニングポイントと位置付けられるのかもしれません。

読売新聞社の「第二十一期 棋聖決定七番勝負 激闘譜 棋聖趙治勲 九段小林覚」

読売新聞社の「第二十一期 棋聖決定七番勝負 激闘譜 棋聖趙治勲 九段小林覚」を読了。二人の三年越しの棋聖戦での対決の最後の年。1年目は小林覚が勝利して棋聖位をもぎ取り、2年目にすかさず趙治勲がタイトルを奪い返し、決着の3年目。この棋聖戦が始まる直前までの二人の対戦成績は小林覚から見て18勝19敗とほぼ互角でした。しかしながら、第1、2局と趙が連勝し、小林が第3局で一矢報いたものの、第4、5局とまた趙が連勝し、ある意味あっけなく趙の防衛が決まりました。最終局は小林にとっては惜しい一戦で、ヨセに入るまで白の小林がリードを保っていましたが、左下隅へのハネツギにかけついだのが一路違っていたためにその後黒からの先手のヨセを喰い、折角の好局を逆転されてしまいました。趙治勲名誉名人はこの前年、二度目の大三冠を達成しており絶好調でした。小林覚は敗れたとはいえ、全盛期の趙治勲名誉名人に互角に近い所まで戦ったということで、十分評価される内容だと思います。小林覚九段は、2007年の第31期棋聖戦でも挑戦者として登場しますが、この時も棋聖位は奪取ならず、今の所棋聖位は1期だけに終わっています。

読売新聞社の「第二十一期 棋聖決定七番勝負 激闘譜 棋聖趙治勲 九段小林覚」を読了。二人の三年越しの棋聖戦での対決の最後の年。1年目は小林覚が勝利して棋聖位をもぎ取り、2年目にすかさず趙治勲がタイトルを奪い返し、決着の3年目。この棋聖戦が始まる直前までの二人の対戦成績は小林覚から見て18勝19敗とほぼ互角でした。しかしながら、第1、2局と趙が連勝し、小林が第3局で一矢報いたものの、第4、5局とまた趙が連勝し、ある意味あっけなく趙の防衛が決まりました。最終局は小林にとっては惜しい一戦で、ヨセに入るまで白の小林がリードを保っていましたが、左下隅へのハネツギにかけついだのが一路違っていたためにその後黒からの先手のヨセを喰い、折角の好局を逆転されてしまいました。趙治勲名誉名人はこの前年、二度目の大三冠を達成しており絶好調でした。小林覚は敗れたとはいえ、全盛期の趙治勲名誉名人に互角に近い所まで戦ったということで、十分評価される内容だと思います。小林覚九段は、2007年の第31期棋聖戦でも挑戦者として登場しますが、この時も棋聖位は奪取ならず、今の所棋聖位は1期だけに終わっています。

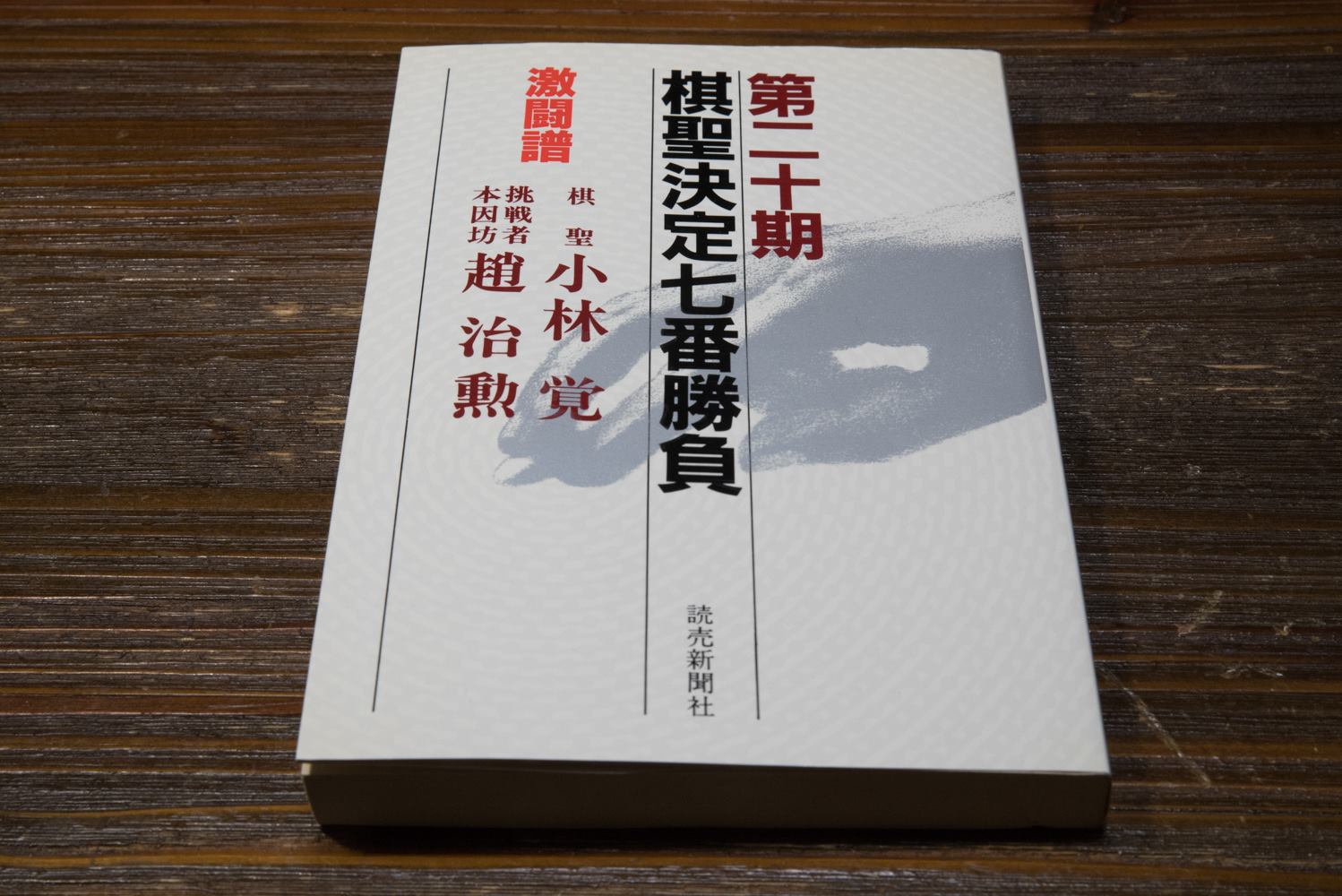

読売新聞社の「第二十期 棋聖決定七番勝負 激闘譜 棋聖 小林覚 挑戦者本因坊 趙治勲」

読売新聞社の「第二十期 棋聖決定七番勝負 激闘譜 棋聖 小林覚 挑戦者本因坊 趙治勲」を読了。趙治勲と小林覚の、3年に渡る棋聖戦での激闘の2年目です。棋聖戦というのは不思議な棋戦で、一度棋聖になった棋士は何期も続けて棋聖を防衛するケースが多く、2016年まで棋聖戦は40回行われていますが、棋聖になった棋士はわずか9人です。(藤沢秀行、趙治勲、小林光一、小林覚、王立誠、山下敬吾、羽根直樹、張栩、井山裕太)趙治勲名誉名人は、19期に小林覚に2勝4敗で敗れ棋聖位を渡してから、すぐに次の年に挑戦者になって晴れ舞台に帰ってきます。これは簡単にできそうでなかなかできないことです。棋聖戦の40年の歴史で趙治勲名誉名人だけです。19期の棋聖戦では、小林覚が木谷門下の棋士で初めての年下の挑戦者ということがあって、色々気持ちの上で戦いに徹しきれない点があったのと、また秒読みで多く間違えたのが趙の敗因でしたが、この20期はそれをきっちり修正してきます。出だしこそ小林が1勝しましたが、その後趙が3連勝します。しかし、小林もその後粘り、ついに3勝3敗のタイにこぎつけます。こういう場合、最終局は追いついてきた方が有利な場合が多いのですが、この時の趙は黒の小林の大模様に斬り込んでいくような手を打ち、見事しのぎきって勝ちを納めます。小林覚は残念ながら防衛ならず1期で棋聖の地位を明け渡してしまいます。しかし、次の年、再度挑戦者として趙の前に立ちはだかったのは小林でした。

読売新聞社の「第二十期 棋聖決定七番勝負 激闘譜 棋聖 小林覚 挑戦者本因坊 趙治勲」を読了。趙治勲と小林覚の、3年に渡る棋聖戦での激闘の2年目です。棋聖戦というのは不思議な棋戦で、一度棋聖になった棋士は何期も続けて棋聖を防衛するケースが多く、2016年まで棋聖戦は40回行われていますが、棋聖になった棋士はわずか9人です。(藤沢秀行、趙治勲、小林光一、小林覚、王立誠、山下敬吾、羽根直樹、張栩、井山裕太)趙治勲名誉名人は、19期に小林覚に2勝4敗で敗れ棋聖位を渡してから、すぐに次の年に挑戦者になって晴れ舞台に帰ってきます。これは簡単にできそうでなかなかできないことです。棋聖戦の40年の歴史で趙治勲名誉名人だけです。19期の棋聖戦では、小林覚が木谷門下の棋士で初めての年下の挑戦者ということがあって、色々気持ちの上で戦いに徹しきれない点があったのと、また秒読みで多く間違えたのが趙の敗因でしたが、この20期はそれをきっちり修正してきます。出だしこそ小林が1勝しましたが、その後趙が3連勝します。しかし、小林もその後粘り、ついに3勝3敗のタイにこぎつけます。こういう場合、最終局は追いついてきた方が有利な場合が多いのですが、この時の趙は黒の小林の大模様に斬り込んでいくような手を打ち、見事しのぎきって勝ちを納めます。小林覚は残念ながら防衛ならず1期で棋聖の地位を明け渡してしまいます。しかし、次の年、再度挑戦者として趙の前に立ちはだかったのは小林でした。