白井喬二の「富士に立つ影」第七巻、運命篇読了。

白井喬二の「富士に立つ影」第七巻、運命篇読了。

前巻の最後で、佐藤兵之助に斬り殺されそうになったお園は、兵之助の元から身を隠すことを条件に命を助けてもらい、一人で男の子を産んで、兵吾と名付け、女手一つで育てていきます。

一方、日光霊城審議から十年が経ち、その時に約束した熊木家と佐藤家の三度目の対決の時がやってきます。熊木公太郎は昌平校の武術師範になっており、佐藤兵之助は調練隊の隊長になっています。しかし二人の対決は、思わぬ展開から斬り合いとなり、物別れと終わってしまいます。

その結果を知った熊木伯典は気を落として、死の病の床に就いてしまいます。公太郎は、その伯典を救わんとし、猿回しの助一に、御殿医玄融を連れてきて伯典を診てもらうように頼みます。玄融は、百両あれば診てやるといい、助一は玄融の囲い女の家から百両を盗み出し、玄融を伯典の元に連れてきましたが、時既に遅く、一足違いで伯典は死んでしまいました。

助一の盗みは公儀の知る所となり、助一は捕まって伝馬町で斬首されそうになります。危ない所で馬に乗った公太郎が駆けつけ、助一を助け出して江戸を逐電します。この公太郎と助一の追捕を命じられたのが、他ならぬ調練隊の隊長佐藤兵之助で、兵之助は行き先を調べるのに苦労しますが、とうとう筑波山麓に隠れ潜んでいることを探し当て、ついに両者は再び相まみえます。ここで兵之助の部下が鉄砲で公太郎を撃ち、さしもの好漢公太郎もついにここで命を落とします。

カテゴリー: Book

白井喬二の「富士に立つ影」[6](帰来篇)

白井喬二の「富士に立つ影」第六巻、帰来篇読了。物語の舞台は再び富士の裾野愛鷹山麓へと戻ります。佐藤菊太郎と熊木伯典の対決の時に、菊太郎に味方した花火師の竜吉は、伯典の陰謀で捕らえられたままどこかの岩牢の中に終身閉じ込められています。その竜吉が持っている口書調印状が伯典の旧悪を暴くものとして、熊木公太郎と佐藤兵之助とで奪い合いになります。しかし、ここで初めて熊木公太郎が佐藤兵之助を出し抜き、竜吉の捕らえられている岩牢を見つけ、先に口書調印状を手に入れます。兵之助は口書調印状を奪い取ろうと、公太郎に二度斬り合いを仕掛けますが、剣の腕では公太郎に敵わず、手傷を負ってしまいます。

白井喬二の「富士に立つ影」第六巻、帰来篇読了。物語の舞台は再び富士の裾野愛鷹山麓へと戻ります。佐藤菊太郎と熊木伯典の対決の時に、菊太郎に味方した花火師の竜吉は、伯典の陰謀で捕らえられたままどこかの岩牢の中に終身閉じ込められています。その竜吉が持っている口書調印状が伯典の旧悪を暴くものとして、熊木公太郎と佐藤兵之助とで奪い合いになります。しかし、ここで初めて熊木公太郎が佐藤兵之助を出し抜き、竜吉の捕らえられている岩牢を見つけ、先に口書調印状を手に入れます。兵之助は口書調印状を奪い取ろうと、公太郎に二度斬り合いを仕掛けますが、剣の腕では公太郎に敵わず、手傷を負ってしまいます。

江戸の熊木家では、公太郎の妹のお園が、那須から帰って来ても、佐藤兵之助との逢い引きを続け、とうとう兵之助の子供を身籠もってしまいます。これが両親の伯典と小里にばれ、お園は家を出て兵之助の元に身を寄せます。

一方、公太郎は、那須で知り合った音楽師である錦将晩霞の妹である貢を嫁にすることを決めます。

佐藤兵之助は、身重のお園を連れて江戸を抜け出し、大山までやってきます。兵之助は自らの立身出世のためにはお園とそのお腹の子が邪魔であると考え、お園を切り捨てようとします。

巻末の山室恭子の解説が見事で、中里介山の「大菩薩峠」とこの「富士に立つ影」を比べ、「大菩薩峠」が空間的広がりを主とし、「富士に立つ影」が時間的な広がりを主とする、としています。

白井喬二の「富士に立つ影」[5](神曲篇)

白井喬二の「富士に立つ影」第五巻神曲篇を読了。日光霊城審議で勝利した佐藤兵之助は、早速築城に取りかかりますが、半年ほど根を詰めて働いたのが体に来て、神経痛を患います。その療養に、那須の温泉宿に逗留していたところ、熊木伯典の娘お園が何故か兵之助を訪ねて来ます。その用件は、熊木の家にある牡丹群鳥の壺(昔佐藤菊太郎がその壺の偽物を誤って割ってしまった)を佐藤家に売り、その代償として、日光で囚われている上田三平を解放してもらうことでした。兵之助は断りますが、何度も話を重ねている内に、二人はお互いに惹かれ合うようになり、ついには男女の仲になってしまいます。

白井喬二の「富士に立つ影」第五巻神曲篇を読了。日光霊城審議で勝利した佐藤兵之助は、早速築城に取りかかりますが、半年ほど根を詰めて働いたのが体に来て、神経痛を患います。その療養に、那須の温泉宿に逗留していたところ、熊木伯典の娘お園が何故か兵之助を訪ねて来ます。その用件は、熊木の家にある牡丹群鳥の壺(昔佐藤菊太郎がその壺の偽物を誤って割ってしまった)を佐藤家に売り、その代償として、日光で囚われている上田三平を解放してもらうことでした。兵之助は断りますが、何度も話を重ねている内に、二人はお互いに惹かれ合うようになり、ついには男女の仲になってしまいます。

那須の温泉宿にはお園の後を追って伯典もやって来ます。そうこうしている内に、那須で跳梁していた山賊を討つことになり、その指揮を兵之助と伯典が執り行うことになります。山賊の山狩りはうまく行きましたが、そのドサクサで兵之助と伯典は斬り合うことになり、伯典は足を滑らせて谷に落ち、重傷を負います。それにつけこんだ兵之助は、伯典の昔の悪を白状させて念書を取ってしまいます。

実は熊木公太郎も前からこの那須の地に来ていて、樵や川漁師の真似ごとをして暮らしていたのですが、山賊とも顔なじみになっており、山狩りにあった山賊に頼まれて、それとは知らず兵之助に立ち向かうことになり、兵之助の刀を曲げてしまいます。

兵之助はお園との関係が深くなり、病気は治ったにも関わらず日光に戻らず那須にぐずぐずしています。そこに日光から兵之助が戻ってこないのをいぶかって調査のためにある侍がやって来ます。兵之助はふとしたきっかけでこの侍を斬り殺してしまいます。

一方、熊木公太郎は、隣の小屋に住む貢といい中になり、一緒になる約束をします。

といった具合ですが、日光霊城審議で鮮やかに勝った佐藤兵之助が、そのまま栄光に満ちた日を送るのかと思ったら、色々と暗雲が立ちこめ、ついには人殺しを犯してしまいます。一方で破れた熊木公太郎は、清廉潔白に暮らしていきます。

白井喬二の「富士に立つ影」[4](新闘篇)

「富士に立つ影」第四巻、新闘篇読了。

「富士に立つ影」第四巻、新闘篇読了。

熊木伯典の一子公太郎と、佐藤菊太郎の一子兵之助は、日光霊城審議で、かつて伯典と菊太郎がぶつかったのと同じように、対決します。兵之助の親の菊太郎がただ真っ正直で策を巡らすという事ができずに伯典に負けたのに対し、その子の兵之助は抜け目なく、才気煥発で一分の隙もありません。それに対して熊木伯典の子の公太郎は、大らかですが、伯典のように策を巡らすことができず、兵之助との問答では、相手の策を褒めてしまったり、築城において農民や樵のことを思いやるべきだなどとやって、兵之助に突っ込まれてしまいます。

そういう訳で直接対決は賛四流佐藤兵之助の圧勝でしたが、公太郎についてきた伯典は裏から手を回し、賛四流をいわれなき罪に陥れようとします。それが成功し、一旦は赤針流の熊木公太郎の勝利に決まりかけましたが、その時、生命を賭けた証人が登場し…

というお噺です。公太郎につきまとって来た影法師の正体も明らかになります。

白井喬二の「富士に立つ影」[3](主人公篇)

白井喬二の「富士に立つ影」第三巻主人公篇を読了。この巻からいよいよ全体の物語の主人公である、熊木公太郎(きみたろう)が登場します。親父である熊木伯典と違って、天真爛漫で邪気の無い、善人である意味「聖なる愚者」的な人物として描かれています。この公太郎には、親父である伯典への恨みからなのか、影法師と呼ばれる謎の人物がつきまとっており、公太郎が何かを習っていよいよ免許を得ようとする段階になると、決まってこの影法師の邪魔が入り、免許を得ることができません。公太郎は、軍学者頼母木介堂に入門しようとしますが、その入門の儀式でまたしても影法師の邪魔を受け、入門することができません。そうしている内に、公太郎は一緒に旅していた猿回しの助一(実は富士の裾野の村で佐藤菊太郎に味方した牛曳きの息子)から、熊木伯典の昔の悪について聞きますが、公太郎はそれを信じることができません。実家に戻った公太郎の元へ、鼠小僧次郎吉が泥棒に入りますが、公太郎はこれを逃がしてしまい、公太郎の評判はさらに悪くなります。そうこうしている内に、伯典は幕府が日光で新しい城を築く話を聞いてきて、公太郎に築城学を仕込んで、今度こそ名を成させようとします。

白井喬二の「富士に立つ影」第三巻主人公篇を読了。この巻からいよいよ全体の物語の主人公である、熊木公太郎(きみたろう)が登場します。親父である熊木伯典と違って、天真爛漫で邪気の無い、善人である意味「聖なる愚者」的な人物として描かれています。この公太郎には、親父である伯典への恨みからなのか、影法師と呼ばれる謎の人物がつきまとっており、公太郎が何かを習っていよいよ免許を得ようとする段階になると、決まってこの影法師の邪魔が入り、免許を得ることができません。公太郎は、軍学者頼母木介堂に入門しようとしますが、その入門の儀式でまたしても影法師の邪魔を受け、入門することができません。そうしている内に、公太郎は一緒に旅していた猿回しの助一(実は富士の裾野の村で佐藤菊太郎に味方した牛曳きの息子)から、熊木伯典の昔の悪について聞きますが、公太郎はそれを信じることができません。実家に戻った公太郎の元へ、鼠小僧次郎吉が泥棒に入りますが、公太郎はこれを逃がしてしまい、公太郎の評判はさらに悪くなります。そうこうしている内に、伯典は幕府が日光で新しい城を築く話を聞いてきて、公太郎に築城学を仕込んで、今度こそ名を成させようとします。

白井喬二の「富士に立つ影」[2](江戸篇)

白井喬二の「富士に立つ影」、第二巻読了。

白井喬二の「富士に立つ影」、第二巻読了。

舞台は一転して富士の裾野の村から江戸に変わります。

佐藤菊太郎を慕うお染は、第一巻の最後で、熊木伯典の出生の秘密にまつわる書き付けを盗み出し、それを別の内容に書き換えたものにすり替え、伯典に戻します。そして伯典の側に住み、伯典が偽の書き付けに翻弄されて不幸に陥っていく様を眺めます。

一方で裾野村の庄屋の娘で、伯典によって危うく人柱にされかかったのをお染に救われたお雪は今は江戸に出て、芸者となって名前を小里と変え、お染に協力します。

それが何故か、まだ経緯はよくわかりませんが、小里は伯典の女房になり、妊娠します。生まれる子は第三巻以降に出てくる熊木公太郎です。二巻までは熊木は悪者ですが、公太郎は純真無垢な自然児で、ここで善役と悪役がひっくり返ります。

白井喬二の「富士に立つ影」[1](裾野篇)

白井喬二の「富士に立つ影」を読書開始。第1巻を読了。1924年から1927年にかけて報知新聞に連載された、ちくま文庫版で全10巻に及ぶ大河時代小説です。

白井喬二の「富士に立つ影」を読書開始。第1巻を読了。1924年から1927年にかけて報知新聞に連載された、ちくま文庫版で全10巻に及ぶ大河時代小説です。

築城家で赤針流の熊木家と賛四流の佐藤家の三代68年、江戸から明治にかけての確執を描くものです。

第1巻の「裾野篇」では、富士の裾野の村で、構築される予定の調練城を巡って、赤針流熊木伯典と賛四流佐藤菊太郎の二人の築城家が、築城の詳細を巡って、現代風に言えばコンペをやって論争します。言葉による討論は互角で決着が付かず、決着は四種類の実地検分をもってつけられることになります。この築城家というのはフィクションで、実際の歴史ではこんな築城家の流派といったものは存在せず、ましてやその築城家が実際の築城を巡って論争するなんてことはなかったと思いますが、このフィクションの築城論争がまずとても面白いです。また、熊木伯典(悪役)と佐藤菊太郎(善役)のキャラクターの対比が見事で、特に熊木伯典の憎々しさの描写は見事です。

実地検分では、四種類のうち、三種類で佐藤菊太郎が優勢で、勝利間違いなしと思われていたのですが…

小林信彦の「小説探検」

小林信彦の「小説探検」を読了。小林信彦の作品はほとんど読んできたつもりでしたが、この本は未読だったようです。1993年に出版されたもので、元は「本の雑誌」に1989年から1993年までに連載されたものです。

小林信彦の「小説探検」を読了。小林信彦の作品はほとんど読んできたつもりでしたが、この本は未読だったようです。1993年に出版されたもので、元は「本の雑誌」に1989年から1993年までに連載されたものです。

「小説世界のロビンソン」は、小林信彦自身の読書体験を振り返りながら、20世紀における小説の変遷を追いかけたものですが、この「小説探検」は、「ロビンソン」で扱いきれなかった作品(たとえばプルーストの「失われた時を求めて」とか中里介山の「大菩薩峠」とか)を扱うのと、小説を「いかに語るか」の語り口の分析と、それをどう読み取るかについて分析することが目的となっています。

取り上げられている作家は多岐に渡っていて、パトリシア・ハイスミスやスティー ヴン・キングのような小林信彦好みの作家から、フレデリック・フォーサイスや ミッキー・スピレーンみたいなメジャーな作家、それから日本の作家では前述の中里介山、永井荷風、川端康成、三島由紀夫、そして谷崎潤一郎などが論じられます。

小林信彦の本に関するエッセイを読むと、読書欲を強く刺激されます。また同時に、自分がいかに小説を読んでいないかを思い知らされます。これでも小学生の頃は1日2冊ペースで本を読んでいて、小学校ではたぶん一番の読書家だったのです が、まるで敵いません。

小林信彦の「つむじ曲がりの世界地図」

小林信彦の「つむじ曲がりの世界地図」を再読了。1976年に出版されたもので、1974年から1975年にかけてミステリマガジンで連載されていたもので、「パパは神様じゃない」の後の連載です。

小林信彦の「つむじ曲がりの世界地図」を再読了。1976年に出版されたもので、1974年から1975年にかけてミステリマガジンで連載されていたもので、「パパは神様じゃない」の後の連載です。

数十年ぶりの再読ですが、この本の中に出てくる「ド・セルビイ」方式の旅行という言葉は覚えていました。それだけ印象が強かったということで、この頃の小林信彦のエッセイには切れがあると思います。「ド・セルビイ」方式の旅行とは、元々フラン・オブライエンの「第三の警官」に出てくるド・セルビイ氏という物理学者兼哲学者にちなむもので、旅に出る振りをして、実際はその期間近くのホテルなどに立てこもり、行き先に予定した場所の絵はがきやガイドブックを読んで過ごして、行ったつもりになる、そういう旅です。

このエッセイでは、本来的には「ド・セルビイ」方式の愛好者であった筆者が、ニューヨークを始め、色々な所に実際に旅した時の経験が語られます。

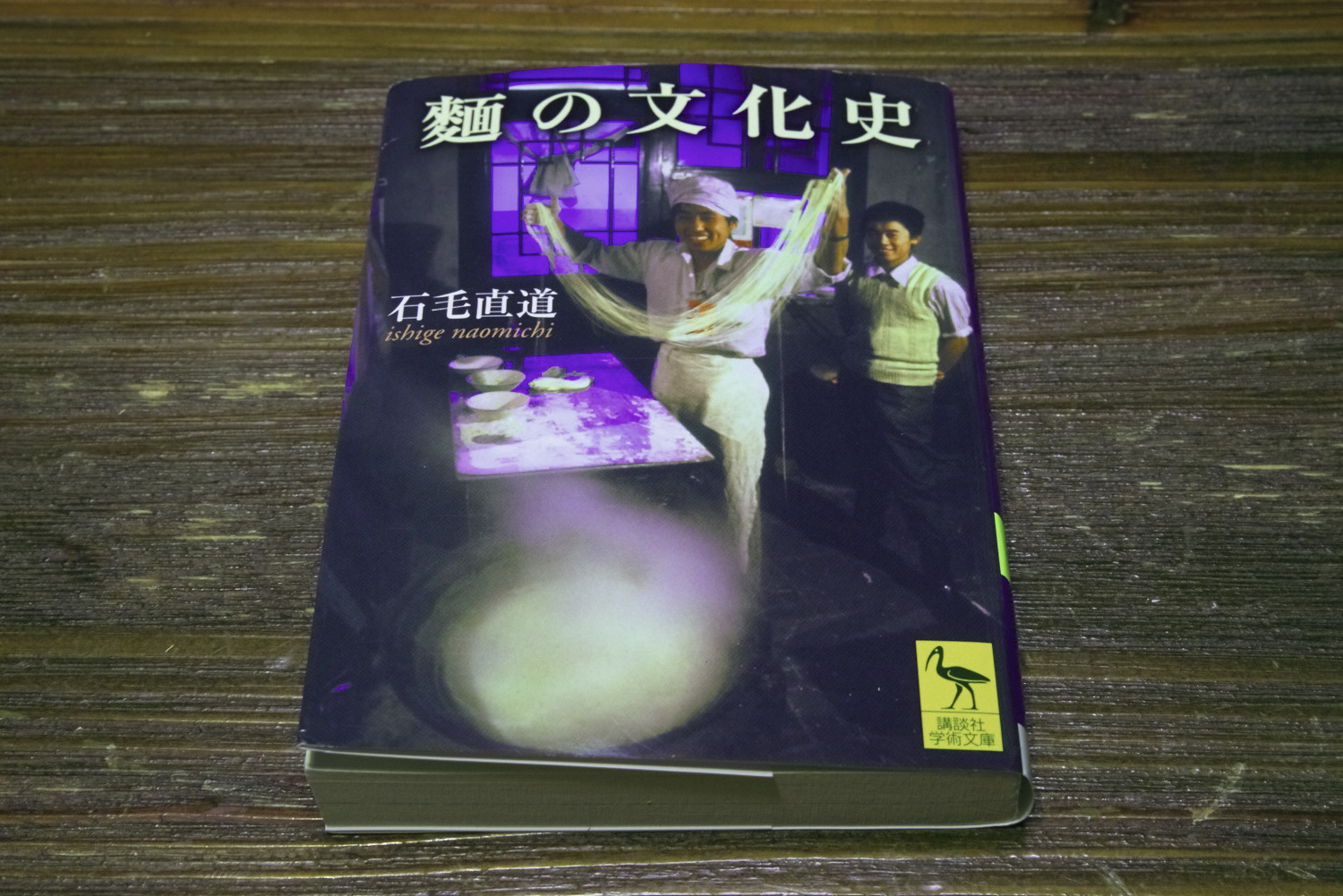

石毛直道の「麺の文化史」

石毛直道の「麺の文化史」を読了。オリジナルは1991年に出版された「文化麺類学ことはじめ」。

石毛直道の「麺の文化史」を読了。オリジナルは1991年に出版された「文化麺類学ことはじめ」。

世界各地に伝わる「麺」という食品、食品の中でもっともグローバルな広がりをもつものの、その発祥と世界各地への伝播を、フィールドワークを行い、特に実際にその食品を食べて研究したもので、他に類がない画期的な研究と思います。

「麺」は中国の北部の騎馬民族と接触する地帯で生まれ、それから世界各地へ伝わっていった様子が描かれます。日本へは朝鮮半島経由で伝わったものと、素麺のように中国から直接伝わったものとの2種類があるとしています。

誰もが気になるのが、イタリアのパスタと中国の麺の関係ですが、一般的はマルコ・ポーロが伝えたという俗説があります。筆者はこれに対し、中国→中央アジア→中近東→イタリアという仮説を提示します。ただ起源がよそから来たものであっても、イタリアのパスタはトマトソースとの組み合わせが発明されるなど、独自の発展を遂げています。