「大衆文藝」の第二巻第五号(昭和2年3月)の裏表紙裏にあった、玉川電車の広告です。これは2000年まであった東急新玉川線の昔の姿です。(現在は東急新玉川線は東急田園都市線に取り込まれています。)

「大衆文藝」の第二巻第五号(昭和2年3月)の裏表紙裏にあった、玉川電車の広告です。これは2000年まであった東急新玉川線の昔の姿です。(現在は東急新玉川線は東急田園都市線に取り込まれています。)

私は南武線の久地駅が最寄り駅なのですが、久地駅から川崎方面への次の駅が津田山駅です。この広告によると何と津田山には「津田山遊園地」があったみたいです!(ちなみに現在は川崎市営墓地です…)調べて見たら、元々は七面山と言った山をこの玉川電車の津田社長という人が開発して遊園地にしたみたいです。で津田社長の名前を取って、七面山から津田山に名前が変えられたのだとか。ちなみに駅の名前も、最初は「日本ヒューム管前停留場」でした。現在の日本ヒュームの川崎工場が1940年にここに作られたからです。

また、玉川電車の昭和2年の渋谷から二子玉川までの運賃は16銭です。現在の田園都市線での同じ区間の料金は195円です。倍率で約1200倍です。

カテゴリー: Culture

昭和40年代

鹿島神宮

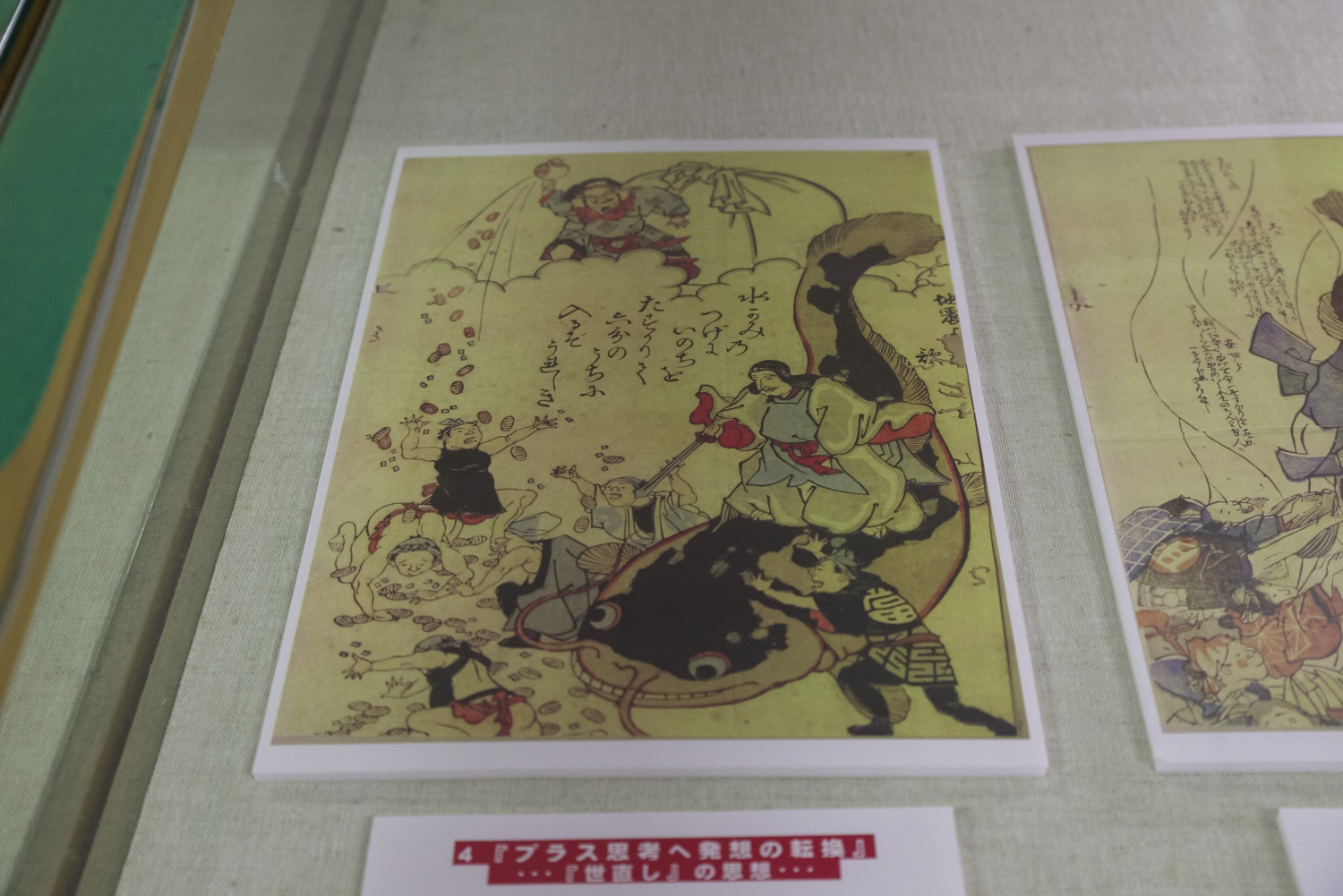

1月28日(土)に鹿島神宮に行ってきました。片道120Kmですが、ほとんど高速なので2時間で到着しました。ちょっと変わった作りで、本殿はこの規模の神社にしてはこぢんまりしていましたが、本殿の先の境内が広大で、「要石」は本殿から400m奥に行った所にありました。3枚目の写真のように、それは地面からほんの少し顔を覗かせているだけでした。水戸光圀がどこまで深く埋まっているのかを確かめようと要石の回りを彫らせたのですが、とうとう一番下を確かめることができなかったということです。一番最後のが宝物殿にあった「鯰絵」です。鯰絵は安政の大地震の後に大量に発行された、地震避けのおまじないの絵で、武甕槌大神が要石によって大鯰を封じ込めるのが基本ですが、色々なパターンがあります。

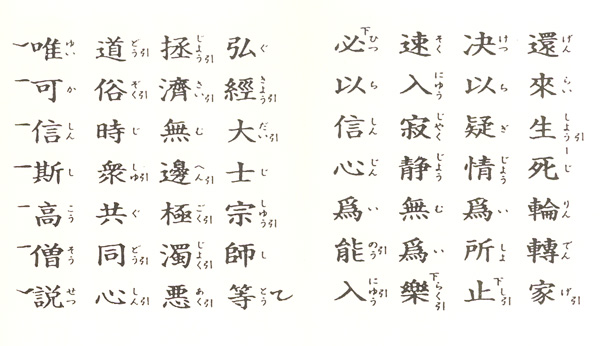

長音符の記号「引」

以前、亡父の四十九日を自分なりのやり方で悼むため、浄土真宗のお経のCDを取り寄せました。それには、お経のテキストがついているのですが、「日本語における長音符の起源」で紹介した、本来の音引き記号である「引」が、お経では今でも使われていることを発見しました。(写真は「正信偈」の最後の方です。)

ちなみに現在の長音符の「ー」は、元々この「引」の旁(つくり)だけが残ったものと言われています。(なので、明治時代から昭和に入っても、横書きの時でも長音符だけは縦に書くことが行われていました。詳しくは上記のHP参照。)

久地円筒分水

私の住んでいる所から徒歩15分くらいの所、JRの久地駅と武蔵溝ノ口駅の中間ぐらいの所に、久地円筒分水というものがあります。これは多摩川から引き入れた水を公平に分配するための仕組みで、上から見ると二重円になっており、真ん中の円筒部は、サイホンになっていて、多摩川の水を引っ張ってきます。外側の円の外周には、角度で水が分けられるようになっていて、あふれた水がそれぞれの用水路に落ちていきます。このような円筒分水ができる前は、噴水式の分水が採用されていましたが、噴水によるものは、風の向きによって、水の分配が公平ではなくなるという欠点があり、円筒分水が採用されるようになったみたいです。この久地の円筒分水は1941年に作られたものです。下の写真にあるように、円筒分水の回りには樹齢の古い桜の木が植えられており、桜の名所となっています。丁度今週末あたりが見頃だと思います。