Erin Meyerの”The culture map”を読了。(日本語訳は、「異文化理解力」)

Erin Meyerの”The culture map”を読了。(日本語訳は、「異文化理解力」)

エリン・メイヤーは、フランスとシンガポールに拠点を置くビジネススクールであるINSEAD客員教授です。この本を知ったきっかけは、English Journalにエリン・メイヤーのインタビュー記事が載っていたことです。そのインタビューで、メイヤーが日本の企業について、日本はこの上ない階層社会だけど、決定プロセスは合議とコンセンサスに基づくもの(つまり稟議システムのこと)、そこで決定されたものはDecision(Big-D)でなまじ皆で時間をかけて決めたため、一度決まるとフレキシブルに変更することが難しい。一方でアメリカはフラットな平等主義の社会だけど、企業の決定プロセスはトップダウンで上から降ってくる。しかしそこで決まったものはdecision(small-D)で一度決めても状況が変わればすぐ変更される。といった内容に興味を覚えてこの本を買ってみたものです。

メイヤーは色々な国のビジネス文化を評価・比較するために8つのスケールを持ち出します。

1.コミュニケーションのやり方-簡単で直接的なコミュニケーションを良しとするか、高度な文脈を持った含蓄のある(けどわかりにくい)コミュニケーションが一般的であるか。

2.人の評価方法-ネガティブな評価をダイレクトに伝えるか、遠回しに伝えるか。

3.説得の仕方-原理原則で相手を説得するか(演繹的)、具体的な事実・意見を先に行って説得するか(帰納的)。

4.リーダシップのあり方-平等主義的なリーダーシップか階層的・権威的なリーダーシップか。

5.企業での決定方法-全員のコンセンサスを重視するか、トップダウンでの決定か。

6.人への信頼-あくまでビジネスライクか、個人としての付き合いをビジネスでも重視するか。

7.意見が違う時-対立的か、それとも全体の和を重視するか。

8.時間感覚-きちんとスケジュール化してそれに従うか、成り行きに任せてフレキシブルに対応するか。

日本については、

(1)この上ない程、高度な文脈を持ったコミュニケーション(空気を読む、忖度)

(2)ネガティブな評価はオブラートにくるんで直接的な非難の表現をほとんど使わない

(3)具体的な事実・意見を重視した説得プロセス、原理原則から論じない

(4)かなりの部分階層的で平等主義ではない

(5)コンセンサスを世界でもっとも重んじる

(6)仕事に割切った人間関係というより個人での関係をかなり重視する

(7)ともかく対立を忌み嫌うことでは最右翼

(8)かなり時間に几帳面で正確

となっています。

この本を批判するとすれば、(1)この8つの尺度を持ち出すのが適当であるかどうか(2)その尺度に従った各国の評価がどの程度当てはまっていて、またその国全体に一般化してOKかどうか、という点で可能と思います。私の意見では(1)についてはこの8つはかなりいい線を行っていて、実際にビジネスを行っていく上で非常に重要な尺度が良く集められていると思います。(2)については、個別の会社ではそれぞれ文化が違いますし、過度な一般化は危険なようにも思いますが、ある程度は参考になる評価だと思います。細かく見ると、8.の時間感覚で、ドイツの方が日本より時間にシビアで正確となっているのはまったく納得できませんが。(ドイツに行ってドイツの鉄道の運行時間の適当さにはうんざりしましたから。)また、日本の「コンセンサスを重んじる」ってのは、ちょっと稟議制だけを見た表面的な見方のようにも思います。

ともかく、中にちりばめられた具体的な文化の違いによるビジネス上のトラブルがとても面白く参考になります。たとえば欧州の人とアジアの人を集めたチームで、最初懸念された「欧州人対アジア人」ではなく、実は「中国人対日本人」の対立が一番問題になったとか。(8つの尺度で比較すると、中国と日本は実は同じアジアの国でありながらかなり違います。)国際的なビジネスに携わる人にとっては、ある意味必読の本と思います。

なお、オリジナルの英語版で読みましたが、辞書を引かなければならないのは1ページ辺り1~2回のレベルであり、Newsweekの記事なんかに比べるとはるかに読みやすいです。

カテゴリー: Culture

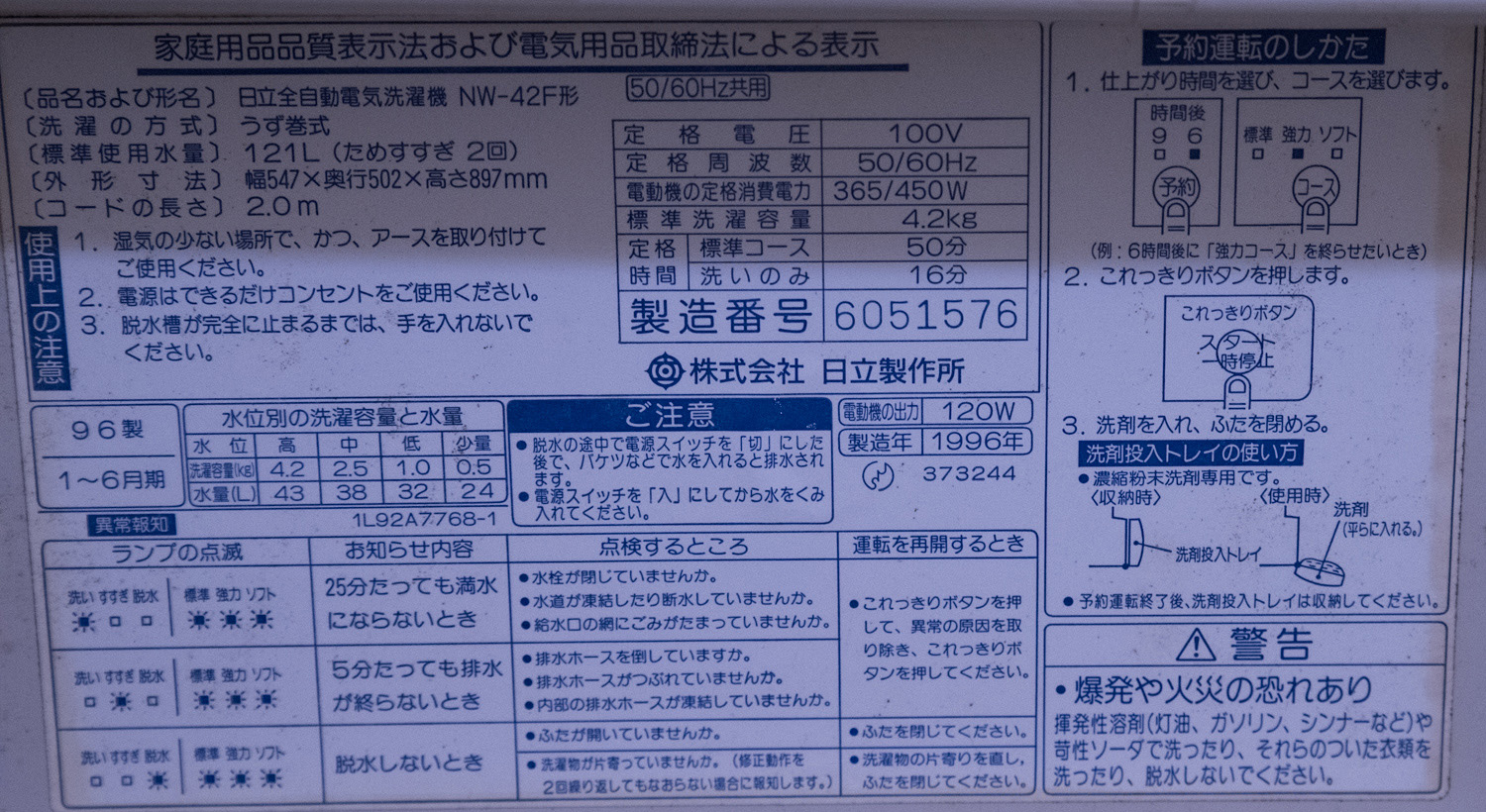

21年使用の日立の洗濯機の糸くず取り用フィルター

1996年製日立の洗濯機、未だに稼働中

上海蟹に再挑戦

上海蟹については、この間の中国出張の時に初めて食しましたが、

上海蟹については、この間の中国出張の時に初めて食しましたが、

(1)まだ季節の走りだった

(2)小さかった

(3)雌だけだった

ということで、私としては不満足でした。

なので、横浜の中華街で食べてみようかと思ったのですが、ネットで予約しようとしたら、全部の店で一人での予約は受け付けてくれません。

では、自分で料理しようと思って、ネットを探したら、楽天のショップで簡単に買えました。雄の170gと雌の130gを買いました。料理といっても、冷凍なのでそれを流水で30分くらいさらして解凍し、それから茹でるだけです。雌を12分、雄を16分茹でました。ソースは市販の蟹酢+醤油にショウガの切ったのを入れたものです。

これで試してみましたが、冷凍なのでどうかと思いましたが、上海の店で食べた時より今回の方がずっと楽しめました。また雌の蟹ミソ(卵巣)もなるほどと思うおいしさでした。

デザートで柿を食べたのですが、これはネットで見たら食べ合わせでNGとなっている組み合わせでした。理由はどちらも体を冷やすからだそうです。でも一緒に体を温めるショウガを摂っているし、高麗人参も服用しているので、まあ大丈夫でしょう。

ちなみに、蟹スプーンは無くても構いませんが、蟹ハサミは必需品です。無いと脚部を食べるのがかなり大変になります。

中国のトイレでのおかしな英語

9月24日から29日まで中国に出張に行ってきました。この看板みたいなのは、武漢から車で随州に向かうハイウェイの複数のサービスエリアのトイレで、男性小用便器の前に貼ってあったもの。中国語の意味はわかりませんが、英語の方はまったく意味不明です。

The drawing close to civilization

The nearness is convenient

本日AEONでオーストラリア人講師にも見せて分かるかどうか聞きましたが、「まったく分からない」とのことでした。

無粋ながら何がおかしいかを列挙すると、

(1)drawingは図面のことで、文字だけが書かれたものをそうは呼ばない。

(2)最初の文には動詞がなく、単なる名詞句に過ぎない。次の文との関係も不明。最後に”:”をつけて次の文につなぐのならまだ理解できるけど。

(3)たかがトイレの便器に近づいてオシッコすることは、”civilization”とは関係ない。

(4)英語の抽象名詞に一般的に定冠詞は付かない。”The nearness”はおかしい。

(5)nearnessという単語は確かに辞書に載っているけど、よっぽど特別な場合に「近さ」を名詞で言いたい時だけに使うもので、一般的にはほとんど使われない。

(6)nearnessは何かが近くにあるというならconvenientでもいいでしょうが、この場合、便器に近づくことは利用者にとってはconvenientでも何でもない。

(7) 文末にピリオドも無い。

多分、言いたいのは「便器の近くに寄れ」ということで、それを普通の英語で書けば、”As a good manner, please stand close to the toilet bowl (pan).”だと思います。

p.s.

これ、どうもAIによる翻訳をそのまま使ったのではないかと思われます。Google翻訳は最近かなり良くなったという話を聞きますけど、中国製AIの翻訳だとしたらかなりレベル低いですね。

昭和37年の「人物往来 歴史読本」の企業広告

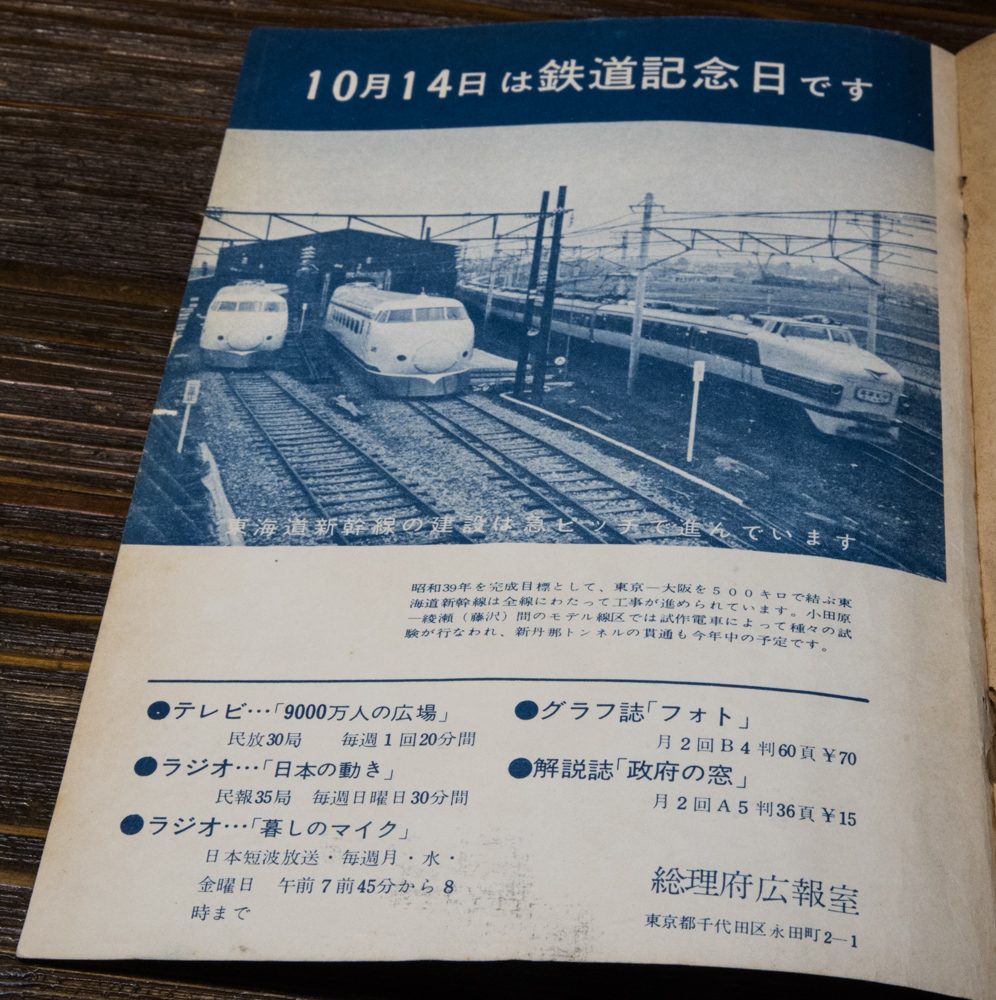

昭和37年の「人物往来 歴史読本」の総理府広報室の広告

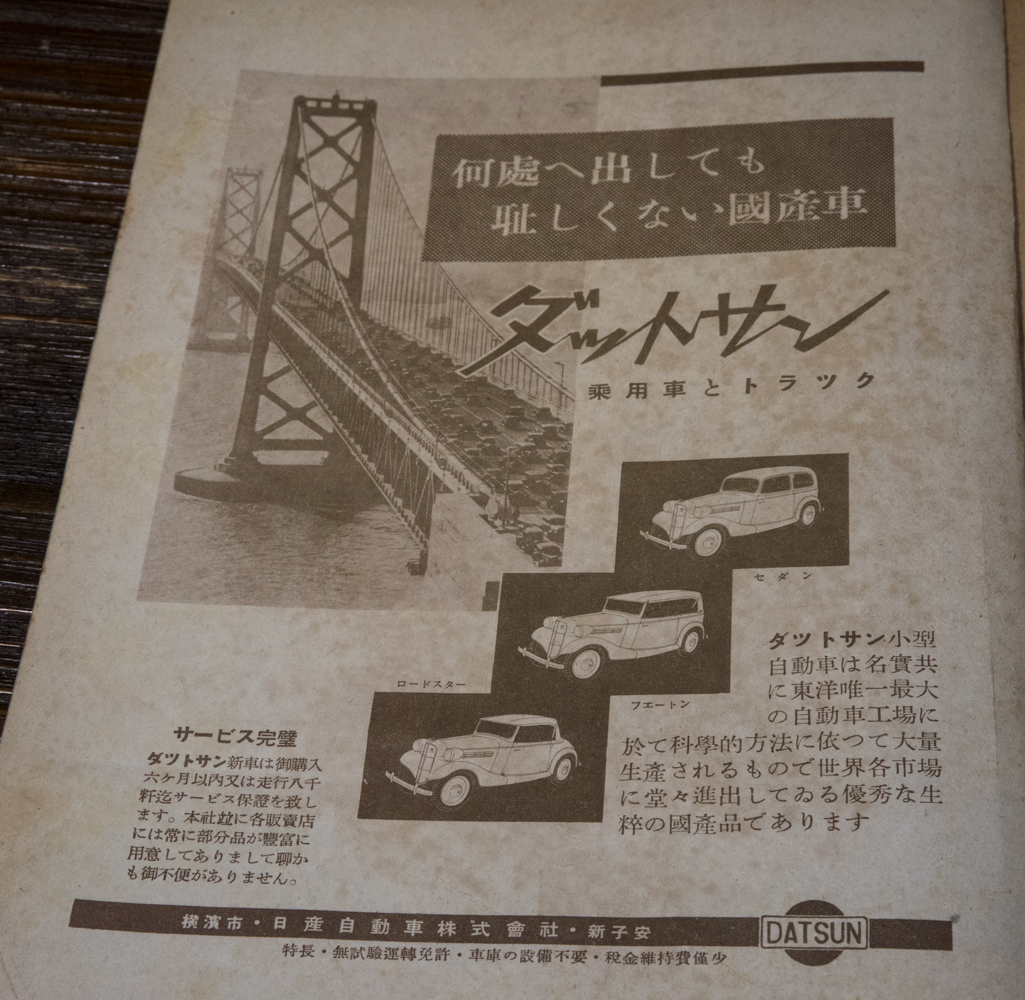

昭和12年の「ダットサン」の広告

昭和37年のトヨペットの広告

昭和37年の日立のステレオの広告

「歴史読本」の昭和37年2月号の裏表紙に、日立のステレオの広告があったので、ちょっと紹介。

「歴史読本」の昭和37年2月号の裏表紙に、日立のステレオの広告があったので、ちょっと紹介。

(1)価格が53,500円。調べてみたら、この当時の大卒初任給が1万7千円くらいです。その3倍くらいということは、今の大卒初任給が20万円として、60万円くらいの感じでしょうか。一般向け(マニア向けではなく)と考えるとちょっと高いかなという気がします。

(2)日立マークの下に青で「日立」の文字が入っているのがちょっと珍しいような。日立マークの右に「HITACHI」とあるのはよく見ましたが。

(3)ラジオ・プレーヤー2点組み合わせ。となっているのが面白いです。すなわち初期のステレオチューナーは、単にモノラルチューナーを2台組み合わせただけだったということです。

(写真はクリックで拡大します。)