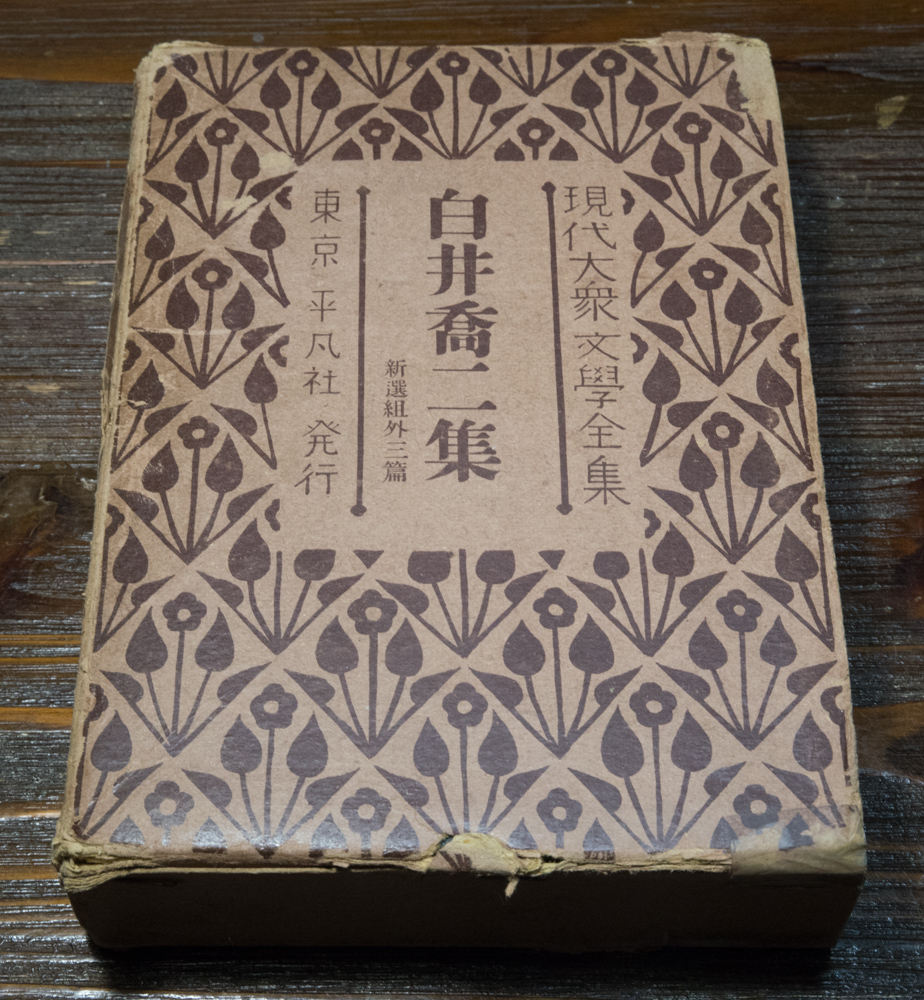

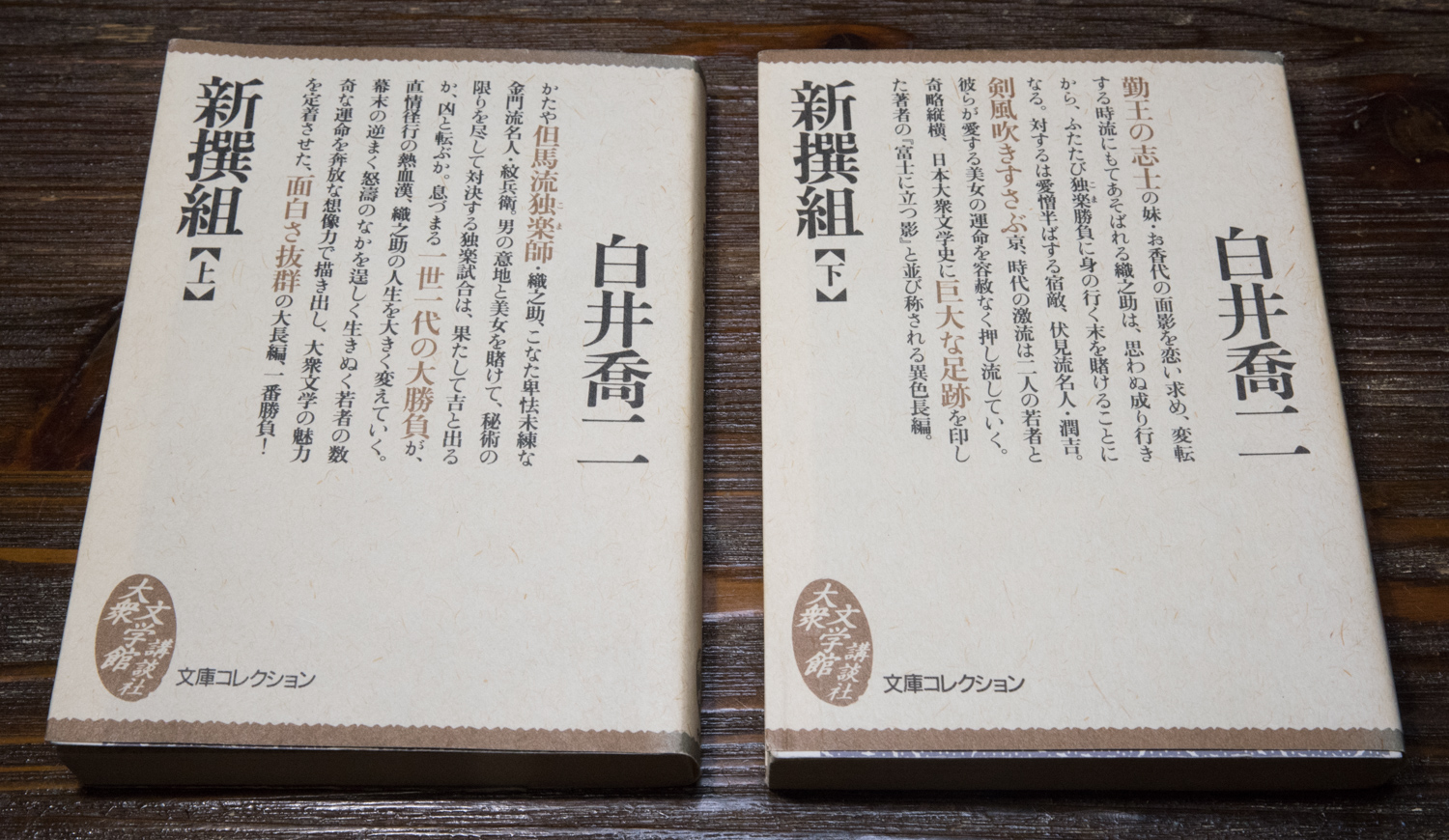

Shinsen-gumi was serialized from 1924 through 1925 on a weekly magazine “Sunday Mainichi”. Sunday Mainichi was published by Mainichi Newspapers Co., Ltd as the first weekly magazine in Japan. As the name shows, the magazine was first published as a Sunday issue of Mainichi newspaper. Since the distinction between normal newspaper and this weekly magazine was not clear for many readers, the number of prints remained stagnant in the early stage. The publisher then tried to make the contents of this weekly magazine clearly different from daily newspapers and it placed Kyoji’s new romance on the top of the magazine. It was a kind of gamble for the publisher, but very interesting stories of Kyoji’s novel attracted many new readers and the financial status of the magazine was thoroughly stabilized.

Another important topic related to this romance is that it was put in the first volume of the Heibonsha’s complete set of public romances, to which Kyoji committed himself very much. The fact that 330 thousands copies were sold for the first volume brought a big success to this set.

Shinsen-gumi was a group of Samurai warriors who guarded Kyoto under the authority of the Tokugawa Shogun regime from around 1863 through 1867. Many members of Shinsen-gumi took rather violent and brutal ways to guard Kyoto and killed many pro-Imperialists by their Japanese swords. Shinsen-gumi was one of the most favored topics for many novelists of public romance at that time.

Kyoji, however, did not write an usual story related to Shinsen-gumi. The story of the romance was mostly of battles between three different schools of spinning tops. Spinning tops were not only toys for kids but also a genre of street performance in Japan. A school of spinning tops here means combination of street performers and meister-level artisans. The first battle was between Orinosuke of Tajimaryu school and Monbee of Kinmonryu school. In this battle, two beautiful ladies were the prize of the battle, and the lady of the lost side had to be gifted to a foreign merchant. The second battle was between Orinosuke and Inosuke of Fushimiryu in Kyoto. In the second battle, both participants tried to get the heart of a lady.

These battels of spinning tops described in this romance were technically very deep and enthusiastic. For example, the both sides selected very special types of wood for their tops and the battle started from guessing which type of wood the counterpart selected. Orinosuke used one very special wood growing on the Nokogiri-yama mountain in Chiba, while Monbee selected one growing on Ontake mountain in Nagano. The Monbee’s top could generate strange wind while it spins trying to weaken the rotation of the counterpart’s top. The Orinosuke’s top, however, was not affected by the wind from the Monbee’s top, since he used a special wood growing on Nokogiri-yama mountain. (It means that Monbee failed to presume the type of wood used for the Orinosuke’s top). This kind of “professional” battles between two craft-persons attracted the then readers much and made them excited.

On the contrary to the battles of tops, Shinsen-gumi plays only in the background of the stories. Orinosuke witnessed the famous Ikedaya incident in which Shisen-gumi killed many famous pro-Imperialists. Kyoji developed a new way of fights between appearing characters in a romance other than sword battles (Chambara). This can be compared to the fact that he adopted a battle by debates in Fuji ni tatsu Kage.

The impression of this romance to the readers was tremendous and people requested Kyoji to write another romance of this type and it distressed Kyoji later for a long period, since he was thinking that he was always trying to change his styles and did not want to stay at the same stage.

カテゴリー: English

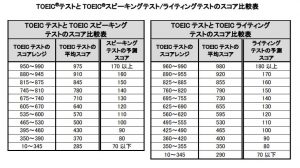

TOEIC L&R第234回受験

TOEIC L&R 第234回を受験しました。場所は明治大学の生田キャンパスで多分3回目です。前回965点取れたのでもういいかと思っていましたが、今回は1年半前の受験時よりリスニングがかなり向上したのではないかと思ってそれを確認するのが主目的でした。しかし、実際は風邪薬を飲んで若干頭がぼうっとしていたせいか、リスニングは苦戦し、よく聞き取れないで山勘で解答したのが数問ありました。下手したら前回より下がっているかもしれません。これに対し、リーディングは特に難しいと思う問題もなく、比較的すらすら解けて、最後は8分くらい余ったので最初の30問を見直して1問修正出来ました。こちらは前回よりいい感じですが、問題が全体的に易しい時は高得点が出にくいと聞いていますので、さてどうなるか。しかしどうでもいいですが受験者の8割以上は大学生に見えます。生年月日を解答用紙にマークシートで記入しますが、西暦の最初の選択肢が1と2があります。後数年で2000年以降生まれの人の比率の方が増えて、2をマークする人の方が多数派になるんだと思います。

TOEIC L&R 第234回を受験しました。場所は明治大学の生田キャンパスで多分3回目です。前回965点取れたのでもういいかと思っていましたが、今回は1年半前の受験時よりリスニングがかなり向上したのではないかと思ってそれを確認するのが主目的でした。しかし、実際は風邪薬を飲んで若干頭がぼうっとしていたせいか、リスニングは苦戦し、よく聞き取れないで山勘で解答したのが数問ありました。下手したら前回より下がっているかもしれません。これに対し、リーディングは特に難しいと思う問題もなく、比較的すらすら解けて、最後は8分くらい余ったので最初の30問を見直して1問修正出来ました。こちらは前回よりいい感じですが、問題が全体的に易しい時は高得点が出にくいと聞いていますので、さてどうなるか。しかしどうでもいいですが受験者の8割以上は大学生に見えます。生年月日を解答用紙にマークシートで記入しますが、西暦の最初の選択肢が1と2があります。後数年で2000年以降生まれの人の比率の方が増えて、2をマークする人の方が多数派になるんだと思います。

Food safety

The following essay is what I wrote as a writing assignment of an English school AEON. The title this time is “Food Safety” and I described three notorious incidents in Japan.

Topic Food safety

Style Formal

We eat to live, not we live to eat. Food is, however, one of the most essential parts for our health. In the traditional thought of oriental medicine, foods occupy the crucial part of medication. In Japan, we believe that we can drink rather safe water and eat mostly safe foods. Despite the alleged fact that Japan is the safest country in the world for water and foods, it does not mean that Japan is 100% free from risks caused by poisonous water or foods. Let us look at three notorious examples happened in Japan from the late 1950’s to the present:

(1) Morinaga Milk arsenic poisoning incident (1955)

Dry milk corrupted by arsenic produced at the Morinaga’s Tokushima factory killed 130 infants and 12,044 suffered from arsenic intoxication for a long period. This is practically the first incident in Japan where the safety of food was strictly reviewed and the related consumer protests were highly activated. Because this incident happened during the country’s rapid growing period, the then government tried to protect Morinaga rather than to defend the victims and actually oppressed the related consumer activism. In 1969, 14 years after 1955, a professor at Osaka university found that the victims still suffered from aftereffects and it stirred up strong boycott campaign in all over Japan. Morinaga finally accepted its responsibility and closed its Tokushima factory in 1970.

(2) Kanemi oil symptoms (Yusho) incident (1968)

Because of edible oil contaminated by PCB (polychlorinated biphenyl), more than 14,000 people suffered from skin and visceral disorder. Some pregnant mothers gave birth to so called “black babies” and it stunned people all over the world. The oil was produced by Kanemi Warehouse company and PCB that was used as a heat medium in the production line leaked from wrongly allocated pipes and was mixed with edible oil. PCB changes to dioxins once heated and caused many health troubles for the victims. The production and import of PCB were prohibited in 1975, although it had been until then widely used as a good insulating material.

(3) Yukijirushi mass food poisoning incident (2000)

14,780 people who drank Yukijirushi’s low-fat milk described symptoms such as diarrhea, nausea, or abdominal pains. Despite the fortunate fact that no one died, it was the biggest incident related to food safety in Japan. In this case, the reaction of Yukijirushi was quite bad and what the CEO said in an interview was harshly criticized. (He said that he has not slept at all by the incident). Although Yukijirushi was one of the biggest food related companies at that time, it lost its market share in a very short period and it was finally absorbed by another company.

The current relatively safer status for food was built upon such harsh experiences. Some weekly magazines now frequently report the risk of foods imported from China. We can be sure that China will also experience such incidents in the near future. (Please note that many visitors from China to Japan often buy Japanese dry milk including Morinaga’s claiming that they are much safer than Chinese companies’ products. It sounds very ironic.)

Computers

(The following essay is what I wrote as an assignment of writing English on October 6.)

Title: Computers Style: Casual

I have a CD of Japanese Tokusatsu (special-effects dramas) theme songs. There is a song among them named “Time Limit”, and some very interesting parallel phrases are included in it. Quote:

“Turn around, turn around the earth! Angels inhabit computers. Let’s charge! They give us energy of dream and hope with some items that can increase our happiness.

Stop, stop the earth! Devils inhabit computers. Let’s charge! They bring us to the stage where we hate each other with dark and ambitious energy.” (from the ending theme of Choujinki Metalder, broadcasted in 1987 – 1988)

https://www.youtube.com/watch?v=kbxm9OGMUyo

Is a computer an angel or a devil? It is quite an interesting and still imminent question. Now, in 2018, we can rephrase it: Is AI an angel or a devil? Since the early years of the 1960s, there has been naïve belief that computers can do everything. Nearly 60 years later, there are many people who still believe that AI can do everything. I watched recently one such story in Voyage to the bottom of the sea, an old Sci-Fi TV drama broadcasted in the 1960s. In that story, the submarine Seaview was attacked by a huge coelenterata (simply said, just a giant jelly fish), and the skipper Crane asked her computer about necessary evasive actions he should take, and he closely followed the instructions given by the computer. The drama described the then near future, namely the 1970s. We know that even in the 1970s there was no computer that could give us such sophisticated knowledge for something. But who can laugh at Irwin Allen (the director of the drama)? If we remake the drama now, the computer would be replaced by AI, eventually. There is absolutely no difference at all.

It may be true that AI programs will go beyond human beings in the near future. Some scientists expect that in 2045 and call it “singularity”. A clear and famous example is Google’s Alpha Go, AI Go program. The latest version of Alpha Go has made itself stronger and stronger by repeating battles inside it for more than 100 million times. Now the program is alleged to have reached the level that even its programmers could not expect in advance.

Since this essay is “casual”, I won’t discuss this problem further. But honestly to say, I have no answer for the above-mentioned question whether a computer/ AI is an angel or a devil. But I feel like that the year of singularity will come earlier than expected. Thus, the song “Time Limit” may sound like a prophecy, very realistic.

Bullying in Japan

(Again, the following essay is what I wrote as an assignment of AEON.)

Topic Bullying in schools

Style Formal

Bullying in Japan is a serious, insidious, wide-spread, and long-lasting problem, not to mention bullying in schools. In the Edo era, there was a custom called “Mura hachibu” in most villages in Japan. It was a form of Japanese ostracizing, and if a resident of a village violated the laws of the village or disturbed the peace, all other residents terminated the communication with him/her in addition to the ban of the usage of common water and fuel. This system was often abused by some leaders of villages as a means of eliminating unfavorable person for them. There was no option other than to leave the village for the person who was declared “Mura hachibu”. Although this custom was judged to be illegal by the supreme court in 1909, we still hear similar cases even now.

If we describe some characteristics of bullying in Japan, the followings can be exemplified:

(1) It is usually done in a closed, small community (including a class in a school).

(2) There is/are a bully or bullies and a/some victim(s) and the others who are just neutral bystanders and are reluctant to stop bullying.

(3) It is mostly conducted in an insidious way, in stealth, without being seen e.g. by a teacher.

(4) It can start without any specific reasons and it usually lasts long.

From above mentioned characteristics of bullying, most cases are difficult to detect from the outside, and many teachers in schools are not aware of them. As for the others aside from bullies and victims, it is quite difficult for them to stop bullying because they fear that they would also be the targets of bullying if they try to stop them.

One of the harshest cases of bullying happened among groups of children who evacuated from the metropolitan areas in Japan during World War II. For example, a Japanese novelist Nobuhiko Kobayashi evacuated from downtown Tokyo to the Hanno city in Saitama. All children who evacuated there experienced serious lack of food and bullying among children was quite harsh. Kobayashi was forced to stand in a urinary pot with bare feet during the night. (He later wrote two novels based on the experiences at that time). There were a plethora of similar stories at that time.

In Japan, people are often implicitly forced “to read the air”, namely to sense the atmosphere in a group and to follow others. If we try to stop bullying in the future, it is vital to strengthen the independence of every single person so that anybody can have a courage to stop bullying.

Nobuhiko Kobayashi, Fuyu no Shinwa (A Myth in Winter)

Nobuhiko Kobayashi, Tokyo Shonen (A Boy in Tokyo)

Online dating

先日の”arranged marriage”に続いて、英会話教室AEONの英作文課題として、”Online dating”について書きました。両方が関連あるトピックです。今回教師による修正箇所は6箇所でした。下記は修正済みのものです。

Topic: Online dating

Style: Formal

(Please refer to my previous essay about “arranged marriage”, since two topics are quite closely linked each other.)

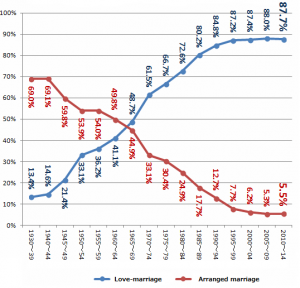

As we have seen in my previous essay about “arranged marriage”, there has been a quite drastic shift in the form of marriage from traditional arranged marriage to love marriage in just 70 years. The problem that we should carefully watch is whether people in Japan could smoothly adjust to this rapid change. From my personal experiences, there are many not pure “boy/girl-meets-girl/boy” type love-marriages in the high dominance of love marriage as 87.7% in years from 2010 to 2014. It is difficult to know exactly how much is the pure type, because most married couples might be reluctant to tell the truth of their first encounter if it was not a genuine type of love affair.

As collateral evidences, some statistics by IBJ, an organization of collected dating services in Japan, are introduced here. The number of the service companies under IBJ is 1,771, and collectively they have more than 59,000 customers. IBJ estimates the number of potential customers (namely the unmarried) as 6 million and the market size as 200 billion JPY ($1.8 billion). The service they offer is practically an Omiai itself. The difference between old and new Omiai is just who takes care of combining unmarried couple: the relatives or some acquaintances (in the past) or a service company (now).

In Japan, we call marriage related activities “Konkatsu”, being derived from the word “Shukatsu” (activities trying to get a job). It means that it is quite difficult for many young people to find a good counterpart and they need some special activities. In the past, Gokon, a matchmaking party, was popular as an example of such activities. It seems, however, online dating services operated by the companies under IBJ have replaced Gokon. There were some negative images for such services in Japan, since there was a service called Terekura (telephone club) that was often abused for prostitution by amateurs in the late 1980’s. It can be observed, however, that popularization of smartphones and SNS services might have improved the negative image of online dating services at a rapid pace.

Arranged marriage (in Japan)

AEON(英会話教室)の英作文課題で書いた”Arranged Marriage”(お見合い結婚)についてのエッセイは以下です。(教師の指摘による文法ミス10箇所修正済み)

かなり教師の評価は良かったです。

Topic: Arranged marriage

Style: Formal

Arranged marriage may sound feudalistic, strange, and old-fashioned to most Westerners. In Japan, however, arranged marriage has been playing a significant role in pairing a man and a woman until quite recently. As you can see in Graph 1 (below), the proportion of arranged marriage was around 70% before the end of World War II, and it had been more than 50% until 1960.

In traditional Japanese society, a marriage was to establish a close relation more between two families than just between a man and a woman. There was no concept of free men and women, and everybody was considered to belong to a family. One of the biggest purposes for traditional Japanese was to let their family continue forever. (You can see the most typical case in the Japanese Emperor family, which is alleged to have continued for more than 2600 years).

The most typical arranged marriage is called Omiai, meaning literally to meet a counterpart for the first time arranged by some relatives or acquaintances. (You can watch examples in some movies of Yasujirō Ozu such as Bakushu (1951), Banshun (1949), or Sanma no aji (1962)). Please note that they were not always “forced marriage”, but the partners to be kept rights whether to accept or decline the proposed marriage. (For the sake of fairness, there were many so called “political marriages” as well and the partners to be did not have any option but to accept the marriage in these cases). Interestingly, most love-marriages were condemned as Yagō, meaning wild pairing, or more literally “intercourses in the field”.

For most systems in our society, there are almost always pros and cons. Let me play the devil’s advocate in describing the pros of arranged marriage in Japan:

(1) People trying to arrange a marriage are considered to take full responsibility for the result of the marriage. It means they were very careful in selecting a possible pair. As a result, they chose well-balanced couples in most cases.

(2) Since this system assumes a close relation of two families from the start, there are fewer troubles after the marriage compared to love-marriage.

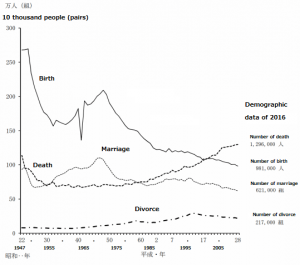

(3) Based on the above (1) and (2), divorce rate is much lower than that of love marriage. (As you can see Graph 2, the divorce rate in 2016 is more than 30% while the portion of love-marriage reaches almost 90%).

(4) Young men and women at certain ages are forced to marry someone in this system. This kept the average marriage age at almost the same level. (Delayed marriage is quite a big problem in Japan now, because it lowers the birth rate and accordingly the total population in Japan has started to decline).

To conclude, arranged marriage can be said to be an example of “hidden wisdom” in a traditional system.

TOEIC S&Wの結果

ワンポイント英単語:lieutenant

辞書にもここまでは載っていない説明。

lieutenant

lieutenant(発音:ルーテナント、「テ」にアクセント)という英語の名詞は、通常「中尉」と訳されていることが多い。これは誤訳ではないにせよ、多くの場合決して適切な訳ではない可能性がある。

この単語はフランス語から英語に入ったもので、lieu+tenantに分解され、lieu-は「~の代理をする」、tenantは「居住者、占有者」といった意味である。ここから、「ある上官の代理で実務を行うもの」といった意味になる。

実際に米国の海兵隊と空軍では、colonelは「大佐」で、その下がlieutenant colonelで「大佐の代理をする人」で、この場合は「中佐」になる。その下がmajorで「少佐」、さらにその下がcaptainで「大尉」になる。さらにその下に、first lieutenantとsecond lieutenantが続く。この場合captainの代理を務める一番目がfist lieutenantで中尉、二番目がsecond lieutenantで少尉に相当する。

しかし、米国の海軍と沿岸警備隊では、commander -lieutenant commander – lieutenant – lieutenant junior gradeの順で、中佐-少佐-大尉-中尉になり、lieutenantは「大尉」となる。つまりアメリカではlieutenantは「大尉」「中尉」「少尉」の3つの可能性があることになる。

イギリスの軍隊でも、やはり「大尉」に相当する場合と「中尉」の場合の両方がある。(「謎の円盤UFO」のSHADOが{イギリス式の}海軍や空軍に相当するなら、lieutenant Ellisはエリス中尉ではなく、エリス大尉だと思う。)

映画やドラマを観ていると良くこのlieutenantが、ある意味軍人への普通の呼びかけ語のように使われている場合が多いことに気付く。ブリタニカによれば、lietenantの最初の説明に書いてあるのは、”the lowest rank of commissioned officer in most armies of the world.”、つまり世界の軍隊のほとんどで、最低レベルの指揮官を表す、とされている。この場合の日本語訳としては、「兵隊さん」「隊長さん」「副官」などを使うべきだと思う。ビジネスの世界で、相手の職位が不明な場合は、取り敢えずmanagerと呼ぶ、というのがあるが、ほとんどそれの軍隊版という感じである。要するに上官の命令を受けて、ある小隊(platoon)を実際に指揮して、実務や汚れ仕事を実際に引き受ける人、というイメージである。

TOEIC S&Wの出題について

TOEICの受験者ですが、2017年度の数字で、L&Rが2,481,000人、S&Wが38,000人とのことです。S&WはL&Rのわずか1.5%に過ぎません。今日時間つぶしで書店に行きましたが、TOEIC関係の参考書の棚にS&Wの本は見当たりませんでした。L&Rの方だと対策本が山のように出ていて、それに対し試験者側も対抗していて、対策本で予想している問題をなるべく外そうと努力している感じがありますし、また試験の内容も昨年変更がありました。それに対してS&Wの方はこの受験者では対策本を出してもまず売れないし、対策本が出なければ試験者側も特に問題を変えていく必要もない、ということで、S&Wについては出題内容がある程度予測できるものになっています。