安西徹雄さんの「英文翻訳術」を読了。元々雑誌の「翻訳の世界」に連載されたもので、著者はシェークスピアの戯曲の翻訳の専門家です。私は、ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の翻訳の方針として、

安西徹雄さんの「英文翻訳術」を読了。元々雑誌の「翻訳の世界」に連載されたもので、著者はシェークスピアの戯曲の翻訳の専門家です。私は、ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の翻訳の方針として、

======================

1. 文中の指示代名詞についても、自明である場合を除いて可能な限りそれが指している語そのもので翻訳し、「それ」「この」といった指示詞だけといった訳を可能な限り避けています。また、適宜意味上の補足を[]の中に入れています。

2. 長い複文が続く文の場合、例えば”Es ist wahrscheinlich, daß….”を「○○○○○○○○○○○○○○は、真実らしく思われる。」のような元のドイツ語の順番を入れ替えた日本語にせず、「次のことは真実らしく思われる。つまり、○○○…」のような形でのネイティブが原文を読む際の理解の順番に合わせるような訳を多用しました。(全部ではありません。)これの欠点としては「つまり」のような語が増えてくどくなるというのがありますが、長所としては、ヴェーバーの長い補足の複文を読む前に結論としてはどうなのかを先に知ることが出来、読みやすくなっていると思います。

=========================================

というのを自分でルールとしていたのですが、この本の最初の方に上記の2が、また同じく最初の方に1が指摘してあって、英語とドイツ語という違いはありますが、我が意を強くしました。

その他関係代名詞は、いわゆる限定用法的に見えても実際は非限定用法的に使われていることが多いというのも、今訳している「ローマ土地制度史」で最近感ずるようになっていたものです。

その他、無生物主語、比較、受動態、仮定法など日本語には必ずしも対応するものが無いのをどう訳すかという点で参考になる点は多かったです。ただ安西氏が口語が多い戯曲の翻訳の専門家であり、私がやっているのが口語はほぼ0の学術論文という違いはあり、何でも適用出来るかというとそれは違います。ただ、日本語訳だけ読んで意味が理解出来ない翻訳には意味が無い、ということは共通のことだと思います。

カテゴリー: Max Weber

ローマの土地制度と現代の土地制度のつながり

ローマの土地制度にAger Vectigalisというのがあり、要は戦争で占領した敵の土地が大量に公有地になったのを、税金(賃貸料)を取って貸し出したものです。これって今の日本でも例え私有地でも固定資産税を毎年払う必要があり、同じだなあ、と思ってChatGPT4oに聞いてみました。

私

中国では土地は国有のままですし、日本でも例え私有地であっても固定資産税を毎年払う必要があります。これらは言ってみればローマのAger Vectigalisがそのまま現代でも継続していると考えることは出来ますか?

ChatGPT

確かに、中国や日本の現代の土地制度は、古代ローマのAger Vectigalis(国有地を賃貸形式で使用する制度)といくつかの類似点を持っています。

1. 中国の土地制度とAger Vectigalisの類似性

中国では、土地は基本的に国有または集団所有のものであり、個人や企業は土地の所有権を取得することはできません。代わりに、土地の使用権が一定期間(住宅用は最大70年、商業用は50年など)貸し出される形となっています。この点は、ローマのAger Vectigalisに非常に近いです。Ager Vectigalisでは、土地の所有権は国家にあり、使用権を持つ者が毎年の税金や賃料を支払う形でその土地を利用していました。

中国の土地制度でも、土地の使用権を取得するために大きな費用を支払い、さらに毎年土地使用料(相当する税金や手数料)が課されます。したがって、形式的には所有しているように見えても、実際には国有地を使用する権利を与えられているだけという点で、古代ローマの制度に非常に近い状況といえます。

2. 日本の土地制度とAger Vectigalisの類似性

日本では、土地は個人や企業によって所有されるものの、固定資産税が毎年課される点で、完全な「所有権」を持っていても、税という形で国に貢納する義務があります。この点で、Ager Vectigalisのように、土地の使用に対して恒常的に支払う必要があるシステムと類似しています。

さらに、日本の土地制度においても、土地所有者が自治体や国の規制に従い、土地利用の制限が加えられることがあるため、実質的な意味での土地の「自由な」所有権には限界があるといえます。こうした側面も、ローマの制度と重なります。

まとめ

Ager Vectigalisは、国家が土地の所有権を持ちながら、その使用権を貸し出す仕組みであり、中国や日本の現代の土地制度にもそのエッセンスが反映されていると言えます。土地が完全に個人のものではなく、何らかの形で国家と結びついている点では、現代のこれらの制度もAger Vectigalisの考え方を継承していると考えることができます。

=============================================

共産主義国である中国と、一応資本主義国(社会主義国ではないかという説もありますが)である日本の双方において、古代ローマとほとんど変わらない土地制度が行われているというのは興味深いですね。

マックス・ヴェーバーとカール・ランプレヒト

ヴェーバーの「ローマ土地制度史」の参考に、その師であるマイツェンの本を読んでいたら、何とランプレヒト(ドイツの経済史家で、ランプレヒト論争というのがあって批判の対象になった、ヴェーバーも批判する側に回った)が、ヴェーバーと同じくマイツェンの門下だったことが分りました。

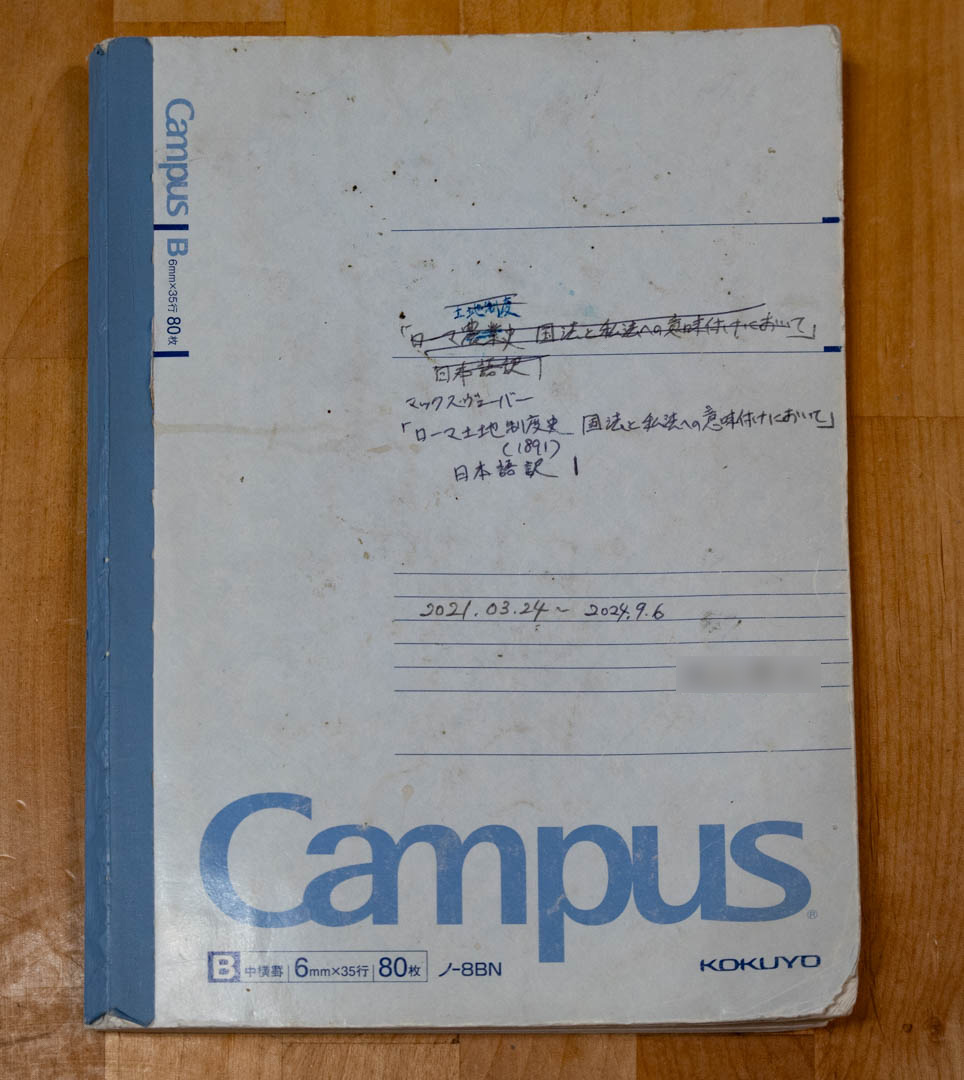

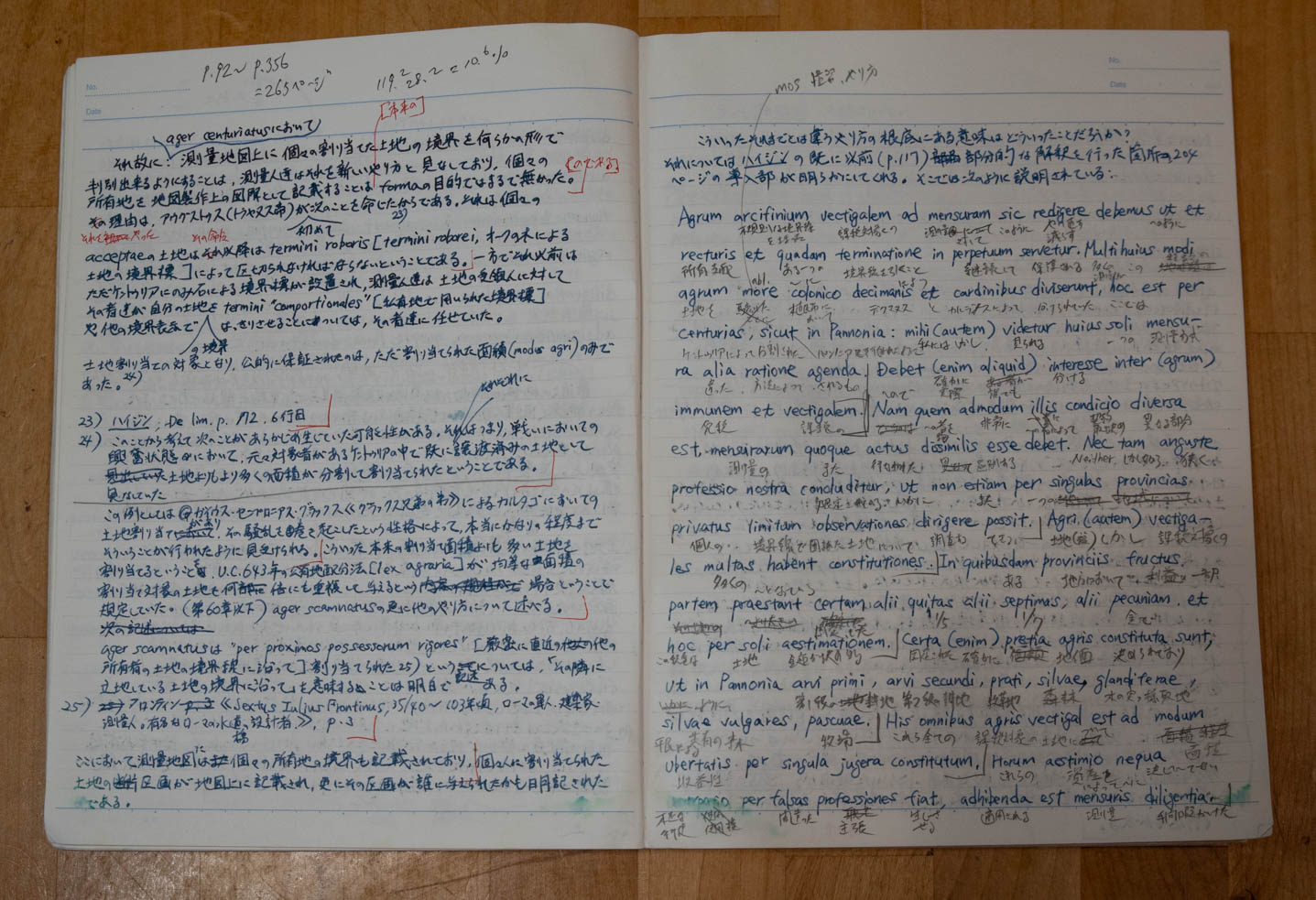

ヴェーバーの「ローマ土地制度史-公法・私法における意味について」の日本語訳、ノート一冊分完了

ヴェーバーの「ローマ土地制度史-公法・私法における意味について」の日本語訳、A4 80枚のノートがようやく一冊終りました。実に3年半かかっています。途中かなり中断がありました。なんで直接PCに打ち込まないで手書きしているかというと、まずは漢字の手書きの能力をキープするのが一つ、もう一つは一度手書きしてそれを改めてPCに入力するのがいい校正になっていて、手書きしたのがあまりに直訳調なのを、PCに入れる時によりこなれた日本語にする、ということをやっています。インクがにじんでいるのは、いつも会社に持っていって昼休みにもやっており、先日の大雨の中1時間歩いた時に濡れたんです。しかし一冊終ってもまだ45%程度で、最終的には2冊では終りません。「中世合名・合資会社成立史」は一冊半ぐらいでしたが、それの1.7倍くらいあります。翻訳完了予定は2025年12月末です。

ヴェーバーの「ローマ土地制度史-公法・私法における意味について」の日本語訳、A4 80枚のノートがようやく一冊終りました。実に3年半かかっています。途中かなり中断がありました。なんで直接PCに打ち込まないで手書きしているかというと、まずは漢字の手書きの能力をキープするのが一つ、もう一つは一度手書きしてそれを改めてPCに入力するのがいい校正になっていて、手書きしたのがあまりに直訳調なのを、PCに入れる時によりこなれた日本語にする、ということをやっています。インクがにじんでいるのは、いつも会社に持っていって昼休みにもやっており、先日の大雨の中1時間歩いた時に濡れたんです。しかし一冊終ってもまだ45%程度で、最終的には2冊では終りません。「中世合名・合資会社成立史」は一冊半ぐらいでしたが、それの1.7倍くらいあります。翻訳完了予定は2025年12月末です。

「中世合名・合資会社成立史」の読書例

X (Twitter)でこういうツィートを発見。「中世合名・合資会社成立史」をちゃんと読んだという報告を初めて見ました。

塩野七生の「ローマ人の物語」の「危機と克服」上・中・下

塩野七生の「ローマ人の物語」の「危機と克服」上・中・下を読了。この3巻で何と言っても驚くのは、わずか50年ちょっとで8人もの皇帝が登場すること。ネロが軍団に叛旗を翻されて自死に追い込まれた後、ガルバ(在位約7ヵ月)、オト-(在位3ヵ月)、ヴィテリウス(在位8ヵ月)の3人は特に異常で、わずか1年半で3人の皇帝、しかもローマの軍団同士が凄惨な内戦をイタリア半島の中で繰り広げます。その後を収拾したのがヴェスパシアヌスでこちらは10年の在位で寿命を全うします。その息子がティトゥスで名皇帝と言われましたが、在任中にヴェスヴィオ火山の噴火(ポンペイ最後の日)、ローマの大火、疫病と次々とトラブルが襲いその心労なのか在位期間2年で41歳の若さで病死します。そしてティトゥスの弟のドミティアヌススが跡を継ぎますが、15年間の在位の後、暗殺され、元老院に厳しかったためその業績が抹殺されます。そして五賢帝の時代になり70歳のネルヴァが1年半治めた後、トライアヌスが新皇帝になります。ということで目まぐるしい変化の時代ですが、アウグストゥスの血を引く皇帝は途絶え、その後軍閥の争いになり、その混乱を属州出身のヴェスパシアヌスが解消するという流れになります。以前「タイムトンネル」でネロの亡霊がガルバが自分の死の原因だということでその子孫に復讐するという話がありましたが、やっとガルバが誰なのかわかりました。また今訳しているヴェーバーの「ローマ土地制度史」に丁度皇帝ヴェスパシアヌスが出て来て、その形容に”divus”(神聖な、神の)が付いていますが、その理由がローマの皇帝は死んで神となる、というのがこの3巻に出て来て容易に理解出来ました。(ヴェスパシアヌスの最期の言葉が「やれやれ、可哀想な俺、神にされてしまいつつある。」だそうです。)

塩野七生の「ローマ人の物語」の「危機と克服」上・中・下を読了。この3巻で何と言っても驚くのは、わずか50年ちょっとで8人もの皇帝が登場すること。ネロが軍団に叛旗を翻されて自死に追い込まれた後、ガルバ(在位約7ヵ月)、オト-(在位3ヵ月)、ヴィテリウス(在位8ヵ月)の3人は特に異常で、わずか1年半で3人の皇帝、しかもローマの軍団同士が凄惨な内戦をイタリア半島の中で繰り広げます。その後を収拾したのがヴェスパシアヌスでこちらは10年の在位で寿命を全うします。その息子がティトゥスで名皇帝と言われましたが、在任中にヴェスヴィオ火山の噴火(ポンペイ最後の日)、ローマの大火、疫病と次々とトラブルが襲いその心労なのか在位期間2年で41歳の若さで病死します。そしてティトゥスの弟のドミティアヌススが跡を継ぎますが、15年間の在位の後、暗殺され、元老院に厳しかったためその業績が抹殺されます。そして五賢帝の時代になり70歳のネルヴァが1年半治めた後、トライアヌスが新皇帝になります。ということで目まぐるしい変化の時代ですが、アウグストゥスの血を引く皇帝は途絶え、その後軍閥の争いになり、その混乱を属州出身のヴェスパシアヌスが解消するという流れになります。以前「タイムトンネル」でネロの亡霊がガルバが自分の死の原因だということでその子孫に復讐するという話がありましたが、やっとガルバが誰なのかわかりました。また今訳しているヴェーバーの「ローマ土地制度史」に丁度皇帝ヴェスパシアヌスが出て来て、その形容に”divus”(神聖な、神の)が付いていますが、その理由がローマの皇帝は死んで神となる、というのがこの3巻に出て来て容易に理解出来ました。(ヴェスパシアヌスの最期の言葉が「やれやれ、可哀想な俺、神にされてしまいつつある。」だそうです。)

それから塩野七生のこのローマ史は、歴史の専門家からは不正確だという批判が多いみたいですが、私も一つ見つけました。「ソキエタース」(塩野七生はイタリア風にソチエタスと表記)を株式会社みたいなもの、と書いてますが、それは断じて違います。また「ソキエタースの社長」とも書いていますが、通常ソキエタースは対等の仲間が作る組合で「社長」的な人はいません。

その他この期間にはガリアでゲルマン民族が大反乱を起したり、ユダヤ戦争でエルサレムがティトゥスの手によって陥落し、ユダヤ人がついに自分達の神殿と故郷を失います。

ウーラントの「聖なる春 Ver sacrum」の日本語訳

先日、古代ローマの「聖なる春」(Ver sacrum)について書きました。

この儀式がドイツで有名になったのは、まずはウーラントがこのタイトルの詩を書いて、それから前の記事で書いたようにグスタフ・クリムトらのヴィーン分離派が自分達の機関誌の名前に使ったからですが、その元になったウーラントの詩とその日本語訳(ChatGPT4による)を日本マックス・ヴェーバー研究ポータルの方で公開しました。ご興味のある方はご覧ください。おそらく日本語訳の書籍は出ていないと思います。

古代ローマの「聖なる春」の真の意味

今訳しているヴェーバーの「ローマ土地制度史」の中に、以前紹介した「聖なる春」が出て来ます。

=======================================

――部分的に植民地開拓政策の意味を持っていたローマ古代の ver sacrum ≪聖なる春。古代ローマで凶作の秋の翌年春に生まれた新生児を神への捧げ物とし、その新生児が成長して一定年齢になると新植民市の開発のため未開の地に送り出された故事。≫は、それが故郷のゲマインデの中で余分な人間とされ、扶養家族の埒外にされていた者達の中から選ばれた者が、つまりはその理由のため新生児の時に神に捧げられその者が成長した若者を意味する限りにおいて、次のことは正しい。またこのやり方が神々への捧げ物という神聖な儀式として行われているということも、同様に次のことを正しいと思わせる。それはつまり、この ver sacrum が行われたのより更に古い時代の人口政策、つまり神への生け贄が、どちらもその目的は同じだったのであると。それは諸民族において、限られた食料自給体制の中で、対外的な拡張でそれを解決するのが不可能だった場合(例えばインドのドラヴィダ人≪インドでのアーリア人が優勢になる前の先住民族≫の例)に[口減らしのために]利用されていたのが、より後の時代になってもなお ver sacrum という形で[新植民地開拓という建て前で]まだ利用されていた、ということである。

========================================

これについては以前、グスタフ・クリムトの記事で、クリムトらが「ウィーン分離派」を結成した時のその機関誌の名前がこの ver sacrum でした。クリムト達は既存の画壇とは一線を画した新しい画家集団を目指してこの名前を使っています。しかし、その本質はヴェーバーが書いているように、間引き、口減らしなのですね。上記の文章にはドラヴィダ人の場合が言及されていますが、私はそれよりもパレスチナの地でバアル神がヤーウェの再三の怒りにも関わらず信仰されており、その一つの儀式として幼児・子供を火の中に生け贄として投げ込むというのがあり、旧約聖書でヤーウェがこの行為についても非常な怒りを示しています。これも口減らしだったのかもしれません。バアルは元々農耕神です。

カルタゴに撒かれた塩?

ローマが三度に渡るカルタゴとの戦いで最終的に勝利した後、カルタゴが二度と復活しないように、スキピオがカルタゴ市の土地に塩を撒いて農業が出来ない不毛の地にしたという伝承があります。

ローマが三度に渡るカルタゴとの戦いで最終的に勝利した後、カルタゴが二度と復活しないように、スキピオがカルタゴ市の土地に塩を撒いて農業が出来ない不毛の地にしたという伝承があります。

しかしこの話はおそらく儀式的に(意味は違いますが日本の相撲で土俵に塩を撒くように)行われたのが誇張されたんではないかと思います。その証拠として、ポエニ戦争終結の後、10年くらいしてグラックス兄弟が貴族と平民の格差を減らすため、平民に土地を分配しようとします。その土地がヴェーバーによれば大半がカルタゴの土地だったようです。塩を撒かれて農業が不可能な土地をもらっても誰も得しないでしょう。

それに、カルタゴ市の耕地がどのくらいの面積なのか分かりませんが、当時の製塩技術でその全体に撒くほどの大量の塩をどうやって製造し運搬したのか、どう考えても無理があります。

ChatGPT4の回答は以下。

=================================

カルタゴに塩を撒いて土地を不毛にしたという話は、広く知られている逸話ですが、歴史的な証拠に基づくと、この話は事実ではないとされています。この話は象徴的な行為として後世に語り継がれていますが、古代の文献にはそのような出来事を記述しているものはありません。

実際に、第三次ポエニ戦争の後、紀元前146年にカルタゴが完全に破壊され、ローマによって征服されましたが、その土地に塩を撒いて農業を不可能にしたという記録は存在しません。むしろ、カルタゴ周辺の土地は、その後も農業に利用されていたことが示されています。

「塩を撒く」という逸話は、敵に対する完全な勝利とその土地の永久的な破壊を象徴するための物語として広まった可能性がありますが、歴史的事実としては根拠がありません。この話は、後世の作家や歴史家によって創作され、伝えられたものと考えられています。

今晩もChatGPT4との対話によるラテン語の日本語訳

今晩もChatGPT4とラテン語の日本語訳についての対話。直訳調を自然な日本語にするのに役立っています。

(マックス・ヴェーバーの「ローマ土地制度史」)

You

またマックス・ヴェーバーの「ローマ土地制度史」からです。これはHyginが述べているローマの植民市が近隣の元からあるゲマインデの土地を奪って自分達のformaに書き入れた、という箇所への注釈です。ラテン語の日本語訳をチェック願います。

=======

… multis … erepta sunt territoria et divisi sunt complurium municipiorum agri et una limitatione comprehensa sunt: facta est pertica omnis, id est omnium territoriorum, coloniae ejus in qua coloni deducti sunt. Ergo fit ut plura territoria unam faciem limitationis accipiant.

領土が多くの者によって奪われ、多くのゲマインデの土地が分割され、一本の境界線によって接収された:全ての土地に測量棒が設置され、それは領土全域に渡っての土地であり、その土地はそこにおいて植民者に分け与えられた。それ故に(近隣ゲマインデは)結果的には複数箇所の領土について、そういった境界変更を受け入れざるを得なかった。

ChatGPT

あなたの日本語訳は、原文の意味を大まかに正確に捉えていますが、少し修正を加えてより明確に表現することができます。特に、「una limitatione comprehensa sunt」の部分は「一本の境界線によって接収された」よりも、「一つの測量によって包括された」と訳す方が、原文の「limitatio」が土地測量のプロセスを指す用語であることを踏まえると適切です。「facta est pertica omnis」の「pertica」は測量の際に使われる測量棒を指しますが、ここではメタファーとして全領土を指しています。

修正案:

「多くの地域から領土が奪われ、数多くのゲマインデ(市町村)の土地が分割され、一つの測量によって包括された:すなわち、全ての領土が測量棒によって測られ、その土地はそこに定住する植民者たちに割り当てられた植民市のものとなった。その結果、複数の領土が一つの測量の形式を受け入れることになった。」

この修正では、測量プロセスと土地割り当ての概念をより正確に反映し、「一つの測量によって包括された」という表現で、複数の領土が単一の測量プロセスによって一つの植民市の領域に組み込まれたことを明確にしています。また、「全ての領土が測量棒によって測られ」という表現は、この土地測量が領土全域に及んだことを示しています。最後に、結果として近隣のゲマインデが新たに定められた境界を受け入れることを強いられたことを、「複数の領土が一つの測量の形式を受け入れることになった」と表現しています。

User

元のドイツ語にformaの中に書き入れるとあるので、以下のように修正しました。

「多くの地域から領土が奪われ、多くのゲマインデ(市町村)の土地が分割され、一つの測量図の中に包括された:すなわち、全ての領土が測量され、そ(れら)の土地はそこに定住する植民者たちに割り当てられて植民市のものとなった。その結果、複数の領土が一つの測量図に包括されることを(各ゲマインデは)受け入れさせられることになった。」

ChatGPT

この修正は、ドイツ語の原文に言及する「formaの中に書き入れる」という点を考慮に入れた適切な修正です。この修正案では、「forma」を「測量図」と訳し、その中に複数の領土が包括されることを明確にしています。この表現は、土地がどのようにして植民市に割り当てられ、そのプロセスがどのように記録されたかを示しており、原文の意図をより正確に反映しています。

また、「受け入れさせられることになった」という表現は、他のゲマインデがこの新しい状況を受け入れることを余儀なくされたというニュアンスを効果的に伝えています。これにより、ローマの植民地拡張が周辺のゲマインデに及ぼした影響と、そのプロセスがどのように公式の記録に反映されたかについての理解が深まります。

全体的に、この修正案は原文の内容を正確に伝え、読み手が文脈をより深く理解するのを助けるものになっています。非常に良い修正です。

User

いつも有り難うございます。助かりました。

ChatGPT

いつでもお役に立てて嬉しいです。また何かご質問があれば、遠慮なくお知らせくださいね。お手伝いできることがあれば幸いです。