原子力潜水艦シービュー号の”Man of Many Faces”を観ました。またもWelch脚本ですが、前回のよりははるかにマシです。シービュー号版「二十面相」です。冒頭でいきなりネルソン提督が放送中の番組に押し入り、ネルソン提督と敵対する科学者をTVカメラが回っている前で射殺します。その頃、ネルソン提督はサンタバーバラにいたので、明らかにそれはネルソン提督ではありません。ネルソン提督は殺された科学者が発明した潮位コントロール装置によって、月が地球に引き寄せられて最終的に地球に衝突することを予想し、シービュー号でその装置を破壊に行きます。そのシービュー号の中で、チップ・モートンの偽物、ドクターの偽物、スパークス(無線技士)の偽物、シャーキーの偽物などが次々に現れ、ネルソン提督とクレーン艦長は誰を信じていいのかが分かりません。結局、最後はクレーン艦長に化けた男が、エスケープハッチの中に爆弾を仕掛けて、自身はフライングサブで脱出します。しかし、ネルソン提督はTVの殺人場面を何回も観ることで、犯人の指輪を発見し、先回りしてフライングサブに潜んでいて、犯人を倒して、潮位コントロール装置をミサイルで破壊して一件落着という話です。(爆弾は爆発寸前にクレーン艦長が魚雷発射管から放出しシービュー号は無事でした。)しかし、顔だけ変装しても、体の大きさまで変えることは不可能で、複数のクルーに次々に化けるというのは理屈に合いませんし、大体科学者が何故そんなことに長けているのかまったく説明がありませんが、まあWelch脚本ですから、そういう合理的な説明を期待しても無駄です。

原子力潜水艦シービュー号の”Man of Many Faces”を観ました。またもWelch脚本ですが、前回のよりははるかにマシです。シービュー号版「二十面相」です。冒頭でいきなりネルソン提督が放送中の番組に押し入り、ネルソン提督と敵対する科学者をTVカメラが回っている前で射殺します。その頃、ネルソン提督はサンタバーバラにいたので、明らかにそれはネルソン提督ではありません。ネルソン提督は殺された科学者が発明した潮位コントロール装置によって、月が地球に引き寄せられて最終的に地球に衝突することを予想し、シービュー号でその装置を破壊に行きます。そのシービュー号の中で、チップ・モートンの偽物、ドクターの偽物、スパークス(無線技士)の偽物、シャーキーの偽物などが次々に現れ、ネルソン提督とクレーン艦長は誰を信じていいのかが分かりません。結局、最後はクレーン艦長に化けた男が、エスケープハッチの中に爆弾を仕掛けて、自身はフライングサブで脱出します。しかし、ネルソン提督はTVの殺人場面を何回も観ることで、犯人の指輪を発見し、先回りしてフライングサブに潜んでいて、犯人を倒して、潮位コントロール装置をミサイルで破壊して一件落着という話です。(爆弾は爆発寸前にクレーン艦長が魚雷発射管から放出しシービュー号は無事でした。)しかし、顔だけ変装しても、体の大きさまで変えることは不可能で、複数のクルーに次々に化けるというのは理屈に合いませんし、大体科学者が何故そんなことに長けているのかまったく説明がありませんが、まあWelch脚本ですから、そういう合理的な説明を期待しても無駄です。

カテゴリー: Movie/ TV

ジョン・ヒューストンの”Moby Dick”(白鯨、1956年)

ジョン・ヒューストンの1956年の”Moby Dick”(白鯨)を観ました。私はこの有名な話の原作をお恥ずかしながらまだ読んでいません。この映画は興行的には失敗だったようですが、原作に忠実な映画化だそうで、重厚で非常に感銘を受けました。これを観たきっかけは、原子力潜水艦シービュー号のネルソン提督を演じている、リチャード・ベースハートがイシュメイルを演じているからです。グレゴリー・ペックのエイハブ船長が、単に復讐の狂気に取り付かれた人間というより、かなり理性的な名船長でありながら、それでもモービー・ディックに対する怒りを禁じ得ないという感じが非常に良く演じられていました。私は、もっと小さな船で、また乗組員も数人で鯨と戦うのかと想像していましたが、技術的には銛を手で撃つなど原始的ですが、捕鯨船そのものはかなり大きな船で予想と違いました。また、海域的にも喜望峰辺りから延々とビキニ環礁の付近まで鯨を追いかけており、こんな大規模なものだとは知りませんでした。ベースハートはシービュー号の時と比べて約10年前でかなり若々しい感じです。スピルバーグの「ジョーズ」はこの映画の影響を受けており、小林信彦はそのパロディーで「ジェリーズ」(大クラゲ)の話を書いて、冒頭を「私の名前だったら石丸としておこう。」で始めています。(注:「白鯨」の冒頭は、”Call me Ishmael. “で始まります。)

ジョン・ヒューストンの1956年の”Moby Dick”(白鯨)を観ました。私はこの有名な話の原作をお恥ずかしながらまだ読んでいません。この映画は興行的には失敗だったようですが、原作に忠実な映画化だそうで、重厚で非常に感銘を受けました。これを観たきっかけは、原子力潜水艦シービュー号のネルソン提督を演じている、リチャード・ベースハートがイシュメイルを演じているからです。グレゴリー・ペックのエイハブ船長が、単に復讐の狂気に取り付かれた人間というより、かなり理性的な名船長でありながら、それでもモービー・ディックに対する怒りを禁じ得ないという感じが非常に良く演じられていました。私は、もっと小さな船で、また乗組員も数人で鯨と戦うのかと想像していましたが、技術的には銛を手で撃つなど原始的ですが、捕鯨船そのものはかなり大きな船で予想と違いました。また、海域的にも喜望峰辺りから延々とビキニ環礁の付近まで鯨を追いかけており、こんな大規模なものだとは知りませんでした。ベースハートはシービュー号の時と比べて約10年前でかなり若々しい感じです。スピルバーグの「ジョーズ」はこの映画の影響を受けており、小林信彦はそのパロディーで「ジェリーズ」(大クラゲ)の話を書いて、冒頭を「私の名前だったら石丸としておこう。」で始めています。(注:「白鯨」の冒頭は、”Call me Ishmael. “で始まります。)

ハンナ・バーベラアニメの日本における受容について

昨日の「トムとジェリー展」で思ったこと。1960年代にハンナ・バーベラのアニメがほとんど毎年のように日本で放送されました。その時日本側のスタッフが単に吹き替えで日本語化して、ということだけではなくて、かなり工夫をしているということです。単純にタイトルだけだって、「チキチキマシン猛レース」は元はWacky racesで「いかれたレース」という意味です。また「スーパースリー」も原題のThe impossiblesよりいいと思います。(原題は、Mission impossible スパイ大作戦 のもじりでしょう。)

昨日の「トムとジェリー展」で思ったこと。1960年代にハンナ・バーベラのアニメがほとんど毎年のように日本で放送されました。その時日本側のスタッフが単に吹き替えで日本語化して、ということだけではなくて、かなり工夫をしているということです。単純にタイトルだけだって、「チキチキマシン猛レース」は元はWacky racesで「いかれたレース」という意味です。また「スーパースリー」も原題のThe impossiblesよりいいと思います。(原題は、Mission impossible スパイ大作戦 のもじりでしょう。)

また、主題歌も全部日本側で独自に作っています。逆の例で、日本の「マッハGoGoGo」がアメリカに輸出されていてかなりの人気だったのですが、主題歌はアメリカ風にアレンジされてはいますが、元のままです。

さらには「大魔王シャザーン」のシャザーンのセリフの「ハイハイサー」とか「パパラパー」とかはすべて日本側が付け加えた物のようです。さらにはこの「シャザーン」の第1回分については日本語吹き替えを2種類作り、どちらが良いか検討することまでやっていたみたいです。ジャパニメーションに対するハンナ・バーベラアニメの影響は誰も否定出来ないと思いますが、その過程ではこんな日本側スタッフの努力があったのであり、頭が下がります。1960年代は小林信彦が言うように、日本のテレビの黄金時代でした。

原子力潜水艦シービュー号の”Sealed Order”

原子力潜水艦シービュー号の”Sealed Order”を観ました。また出ました!William Welchの脚本です。そして彼の脚本の中でも、これまでのシービュー号の全ストーリーの中でも、これ以上ないくらい最低のストーリーです。おそらく脚本家のWelch自身が何かLSDか何かをやりながらラリって書いたとしか思えない脚本です。ネルソン提督は大統領からの秘密の指令を受け取りますが、それはシービュー号が運ぶよう頼まれた弾頭が実は中性子爆弾であって、それを無事にサイロBという海中の核兵器格納庫まで運搬するようという命令です。一方シャーキーとコワルスキーは運んでいた弾頭から放射能が漏れていることを発見し、それを直そうといじって中性子爆弾を作動させてしまいます。ネルソン提督はそれを何とか止めようとしますが、ここからが無茶苦茶で、突然ネルソン提督、クレーン艦長、モートン副長、シャーキーの4人を残してシービュー号のクルーが全員消えてしまいます。シャーキーも消えたクルーを探している途中で消えてしまいます。次にモートン副長は以前出てきた大クラゲを目撃した後、姿を消します。そしてついにクレーン艦長も消え、ネルソン提督だけになります。しかしネルソン提督も変な幻覚を見て気絶してしまいます。その次のシーンではコワルスキーがネルソン提督を起こそうとしています。そしてシャーキーも見つかります。で3人になった所から、変なストップモーションで赤色が消えた緑の画面になりますが、そこにクレーン艦長がやってきて3人に襲いかかります。そして4人が乱闘になり、クレーン艦長はノックアウトされますが、それでようやく正気に戻ります。モートンも戻って来て、コントロール室でのアラートを報告します。中性子爆弾が爆発寸前になりますが、シービュー号の核ミサイル発射装置は大統領の許可がないと作動させられません。(といいつつ、勝手にネルソン提督が核ミサイルを発射している回が何回もありますが、それはさておき。)と思っていたら、フェイルセーフシステムの表示がいつの間にか”War”に変わっており、ネルソン提督はなんとか中性子爆弾を発射して空中で爆発させます。で一件落着はいいんですが、何故クルーが消えたのか、で結局全員無事に戻ったのか、何の説明もなく終わってしまいます。もうストーリーとはまったく言えないデタラメです。

原子力潜水艦シービュー号の”Sealed Order”を観ました。また出ました!William Welchの脚本です。そして彼の脚本の中でも、これまでのシービュー号の全ストーリーの中でも、これ以上ないくらい最低のストーリーです。おそらく脚本家のWelch自身が何かLSDか何かをやりながらラリって書いたとしか思えない脚本です。ネルソン提督は大統領からの秘密の指令を受け取りますが、それはシービュー号が運ぶよう頼まれた弾頭が実は中性子爆弾であって、それを無事にサイロBという海中の核兵器格納庫まで運搬するようという命令です。一方シャーキーとコワルスキーは運んでいた弾頭から放射能が漏れていることを発見し、それを直そうといじって中性子爆弾を作動させてしまいます。ネルソン提督はそれを何とか止めようとしますが、ここからが無茶苦茶で、突然ネルソン提督、クレーン艦長、モートン副長、シャーキーの4人を残してシービュー号のクルーが全員消えてしまいます。シャーキーも消えたクルーを探している途中で消えてしまいます。次にモートン副長は以前出てきた大クラゲを目撃した後、姿を消します。そしてついにクレーン艦長も消え、ネルソン提督だけになります。しかしネルソン提督も変な幻覚を見て気絶してしまいます。その次のシーンではコワルスキーがネルソン提督を起こそうとしています。そしてシャーキーも見つかります。で3人になった所から、変なストップモーションで赤色が消えた緑の画面になりますが、そこにクレーン艦長がやってきて3人に襲いかかります。そして4人が乱闘になり、クレーン艦長はノックアウトされますが、それでようやく正気に戻ります。モートンも戻って来て、コントロール室でのアラートを報告します。中性子爆弾が爆発寸前になりますが、シービュー号の核ミサイル発射装置は大統領の許可がないと作動させられません。(といいつつ、勝手にネルソン提督が核ミサイルを発射している回が何回もありますが、それはさておき。)と思っていたら、フェイルセーフシステムの表示がいつの間にか”War”に変わっており、ネルソン提督はなんとか中性子爆弾を発射して空中で爆発させます。で一件落着はいいんですが、何故クルーが消えたのか、で結局全員無事に戻ったのか、何の説明もなく終わってしまいます。もうストーリーとはまったく言えないデタラメです。

原子力潜水艦シービュー号の”Journey with Fear”

原子力潜水艦シービュー号の”Journey with Fear”を観ました。何でもあり、の第3シーズン以降を反映して、荒唐無稽の極地のSF調の回。理由はまったく不明ですが、シービュー号の艦内から、何故か有人宇宙船が打ち上げられます。乗組員は2人で、その内1人は何とチップ・モートン副長です。ここから既に突っ込みどころ満載で、

原子力潜水艦シービュー号の”Journey with Fear”を観ました。何でもあり、の第3シーズン以降を反映して、荒唐無稽の極地のSF調の回。理由はまったく不明ですが、シービュー号の艦内から、何故か有人宇宙船が打ち上げられます。乗組員は2人で、その内1人は何とチップ・モートン副長です。ここから既に突っ込みどころ満載で、

(1)ICBMはシービュー号から発射可能ですが、人が乗れるようなサイズのロケットをどうやってシービュー号から発射するのか

(2)何故宇宙飛行士の訓練も積んでいないモートンが乗り組んでいるのか

など、いくらでも疑問は湧いて来ます。

打ち上げたロケットはしかし途中で行方不明になります。

更に驚くべきことに、シービュー号には予備のロケットも準備してあり、ネルソン提督は先のロケットを捜索するため、その予備のロケットの発射準備を命じます。しかし、準備中にクレーン艦長もろともそのロケットが消えてしまいます。

チップ副長やクレーン艦長が飛ばされたのは、金星です。(金星の表面温度は人が耐えられるようなレベルではない筈ですが、何故か映像の金星表面はほとんど地球と変わりません。)そこにいたのは、同時期に日本で放映されていた「ケロヨン」にそっくりなケンタウロス人です。彼らはチップを自白装置にかけて、人類の宇宙開発がどこまで進んでいて、他星への侵略の意図がどの程度あるのかを探ろうとします。チップの告白で結局指揮官がネルソン提督であることが分かり、ケンタウロス人はシービュー号に乗り組み、ネルソン提督も金星に拉致します。その後、ご都合主義的展開で、シービュー号の3人はケンタウロス人が操る武器のコントローラーを奪い、金星のケンタウロス人の基地が太陽の引力で崩壊する前にシービュー号に無事戻ります。

ケンタウロスの星の位置は不明ですが、彼らから見れば地球より更に遠い金星に何故基地を作らなければならなかったのか、説明はまったくありません。というかこの話が何故「原子力潜水艦シービュー号」の話なのか理解に苦しみます。

原子力潜水艦シービュー号の”Cave of the Dead”

原子力潜水艦シービュー号の”Cave of the Dead”を観ました。出ました、またもミイラ男や人魚のWilliam Welchの脚本です。そして今回は「さまよえるオランダ人」です。解説本によると、この人自分の家に幽霊がいる、とか本気で言っていた人みたいで、そういう人にふさわしいオカルト話です。ネルソン提督が第11艦隊の船4隻が行方不明になった海域をフライングサブで調査に行って、激しい雷雨に遭い、その中で空飛ぶ幽霊船を目撃します。その後雷に打たれて飛行不能になったフライングサブが海上に漂っている時に、地図にはない島を見つけ、上陸して調べると洞窟があり、その中に骸骨があり、その骸骨の持っていたナイフをネルソン提督が取ると、さまよえるオランダ人の呪いがネルソン提督に移る、という話です。この後は馬鹿馬鹿しいので省略しますが、ネルソン提督がシービュー号に戻って、クルーが全員白骨になっている幻覚を見るところはちょっと面白いです。

原子力潜水艦シービュー号の”Cave of the Dead”を観ました。出ました、またもミイラ男や人魚のWilliam Welchの脚本です。そして今回は「さまよえるオランダ人」です。解説本によると、この人自分の家に幽霊がいる、とか本気で言っていた人みたいで、そういう人にふさわしいオカルト話です。ネルソン提督が第11艦隊の船4隻が行方不明になった海域をフライングサブで調査に行って、激しい雷雨に遭い、その中で空飛ぶ幽霊船を目撃します。その後雷に打たれて飛行不能になったフライングサブが海上に漂っている時に、地図にはない島を見つけ、上陸して調べると洞窟があり、その中に骸骨があり、その骸骨の持っていたナイフをネルソン提督が取ると、さまよえるオランダ人の呪いがネルソン提督に移る、という話です。この後は馬鹿馬鹿しいので省略しますが、ネルソン提督がシービュー号に戻って、クルーが全員白骨になっている幻覚を見るところはちょっと面白いです。

原子力潜水艦シービュー号の”The Deadly Dolls”

原子力潜水艦シービュー号の”The Deadly Dolls”を観ました。シービュー号のクルーがクレーン艦長とネルソン提督を除いて、あやつり人形の化けたものに入れ替わるという設定で、第3シーズンの蝋人形とまったく同じで芸がありません。しかも蝋人形の時は室温を最大限上げて蝋を溶かして勝ちましたが、今回はバーナーで人形を「焼いて」倒す、というのもまったくひねりがありません。でそれらの人形を操っているのが、謎の宇宙生命体で、ヤドカリみたいに寄生する固い殻を必要としていて、シービュー号をそれにしようとするという話です。クレーン艦長はパペットが化けたクルーに追いかけられてシービュー号の空調ダクトの中を逃げ回りますが、このパターンももう何回目でしょう。何か変なネルソン提督人形がやたらと出てきてしゃべって狂言回しみたいな役を演じますが、だったら人形遣いみたいな教授がいる必要はないんじゃないかと。もしかするとサンダーバードのスーパーマリオネーションへの当てつけかとも思いましたが、サンダーバードは実はアメリカではTV放映されていないので、多分違うでしょう。

原子力潜水艦シービュー号の”The Deadly Dolls”を観ました。シービュー号のクルーがクレーン艦長とネルソン提督を除いて、あやつり人形の化けたものに入れ替わるという設定で、第3シーズンの蝋人形とまったく同じで芸がありません。しかも蝋人形の時は室温を最大限上げて蝋を溶かして勝ちましたが、今回はバーナーで人形を「焼いて」倒す、というのもまったくひねりがありません。でそれらの人形を操っているのが、謎の宇宙生命体で、ヤドカリみたいに寄生する固い殻を必要としていて、シービュー号をそれにしようとするという話です。クレーン艦長はパペットが化けたクルーに追いかけられてシービュー号の空調ダクトの中を逃げ回りますが、このパターンももう何回目でしょう。何か変なネルソン提督人形がやたらと出てきてしゃべって狂言回しみたいな役を演じますが、だったら人形遣いみたいな教授がいる必要はないんじゃないかと。もしかするとサンダーバードのスーパーマリオネーションへの当てつけかとも思いましたが、サンダーバードは実はアメリカではTV放映されていないので、多分違うでしょう。

原子力潜水艦シービュー号の”Fires of Death”

原子力潜水艦シービュー号の”Fires of Death”を観ました。この話から第4シーズンです。第4シーズンになって、荒唐無稽さは更にパワーアップし、今回は何と中世からずっと500年も生きている錬金術師の話です。シービュー号がある火山学者と、爆発を繰り返している火山に向かいます。その火山が本格的な大爆発を起こすと、南半球全体に大被害が及びます。しかしその火山学者は爆発を止めようとしていたのではなく、実は中世から生き延びている錬金術師で、非金属を金に変え、また自分の生命を永遠に出来るエリクシールという石を、火山の爆発によって火山から発生させようとします。その錬金術師は怪しげな装置で、人を「黄金人間」に変えてしまっており、その手下の黄金人間が錬金術師の手助けをします。最初の黄金人間はしかし、火山の中で頭を撃たれて動けなくなりますが、錬金術師は今度は副長のモートンを黄金人間に変えて自由に操ります。(クレーン艦長は今回は何故か頭を強く打って気絶した、ということでストーリーに絡みません。)

原子力潜水艦シービュー号の”Fires of Death”を観ました。この話から第4シーズンです。第4シーズンになって、荒唐無稽さは更にパワーアップし、今回は何と中世からずっと500年も生きている錬金術師の話です。シービュー号がある火山学者と、爆発を繰り返している火山に向かいます。その火山が本格的な大爆発を起こすと、南半球全体に大被害が及びます。しかしその火山学者は爆発を止めようとしていたのではなく、実は中世から生き延びている錬金術師で、非金属を金に変え、また自分の生命を永遠に出来るエリクシールという石を、火山の爆発によって火山から発生させようとします。その錬金術師は怪しげな装置で、人を「黄金人間」に変えてしまっており、その手下の黄金人間が錬金術師の手助けをします。最初の黄金人間はしかし、火山の中で頭を撃たれて動けなくなりますが、錬金術師は今度は副長のモートンを黄金人間に変えて自由に操ります。(クレーン艦長は今回は何故か頭を強く打って気絶した、ということでストーリーに絡みません。)

この話は、荒唐無稽ながら、火山のセットは非常に良く出来ていて、70年代になってパニック映画の巨匠となるアーウィン・アレンの片鱗が出ていて、それなりに楽しめます。結局ネルソン提督が火山の中に水爆をセットし、その爆発のパワーで火山の噴火を止めます。

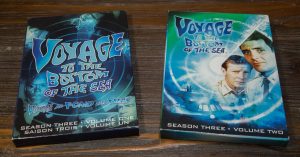

原子力潜水艦シービュー号の第3シーズンのまとめ

原子力潜水艦シービュー号の第3シーズンのまとめです。全26話。

原子力潜水艦シービュー号の第3シーズンのまとめです。全26話。

ともかく、第2シーズンまでに比べると、ガクッとストーリー展開の質が落ちるのがこの第3シーズンです。

Wikipediaによると、アーウィン・アレンが「宇宙家族ロビンソン」で内容を子供向けに、宇宙人とか怪物の登場を増やして視聴率を上げることに成功したのに気をよくして、原子力潜水艦シービュー号でも同じことをして、こちらでは失敗したものです。

ともかく、潜水艦の中に登場する必然性のまったくない、狼男だのミイラ男だの人魚だの化石男だのが登場し、そのためにかなりのこじつけ的なお話が作られています。

また、奇妙で非合理的なシーンが連続する理由については、幻覚だったとか、集団催眠術だったとか、ともかく馬鹿馬鹿しくて幻滅します。

さらには、シービュー号の原子力エンジンについては、第2シーズンまでは一度も登場せず、シービュー号って本当に原子力潜水艦?って思ったぐらいですが、この第3シーズンでは最初の方で登場し、以後これでもか、というぐらい頻繁に登場します。しかしその原子力エンジンの描き方も相当変で、クルーが制御棒を何の防護服も無しに「素手で」引き抜いたり、また原子力エンジンがオーバーヒート、それはつまりメルトダウンの筈ですが、爆発を起こしているのに、何故かそれが簡単に修理出来たり、もう無茶苦茶です。

またエイリアンも良く登場しますが、同じ時代の円谷プロの特撮に比べたら、本当に子供だましの特撮で、エイリアンがきわめてチャチです。

後、以前日本で有数の絶縁物の会社に勤めていた私としては、シービュー号がちょっと何かがぶつかったぐらいで盛大に火花が飛んで各所が爆発して火災になるのが信じられません。しかもかなりの盛大な爆発でも、その後簡単に修理出来たりします。

また、シービュー号に侵入した何かが、大体において、Circuitry Room(回路室)に入り、そこの配線を破壊してシービュー号がコントロールを失うというのが良く出てきます。そんな大事な部屋なのに、何故か鍵もかかっておらず、また見張りも一人もいません。更には普通制御盤というのは鍵のかかるキャビネットの中に実装されていますが、シービュー号の配線関係はすべて剥き出しで露出しており、それにダメージを与えるのは極めて簡単です。

良くこの内容で打ち切りにならなかったのが不思議ですが、ともかく第4シーズンが後26話残っています。

Monster from the Inferno 宇宙から来た巨大な脳

Werewolf 狼男

The Day the World Ended 集団催眠術を操る男

Night of Terror 恐竜の島、幻覚

The Terrible Toys エイリアンが操る恐怖のオモチャ

Day of Evil エイリアンがネルソン提督に化けてアメリカの太平洋艦隊を核ミサイルで攻撃

Deadly Waters 深海ダイバーのコワルスキーの兄

Thing from Inner Space 半魚人みたいな海の怪物

The Death Watch サブリミナルメッセージに操られたネルソン提督とクレーン艦長の殺し合い

Deadly Invasion 放射能に弱いエイリアン

The Haunted Submarine 奴隷貿易であくどく稼いでいたネルソン提督の先祖が登場

The Plant Man 新規生物を作ってそれを使って地球を支配しようとする双子の兄

The Lost Bomb シービュー号 対 バルカンの戦い、セシウム爆弾の爆破直前の解体

The Brand of the Beast 今度はネルソン提督が狼男に

The Creature 電気を放つ人工巨大海洋生物

Death from the Past ナチスの生き残りによるICBM攻撃

The Heat Monster 北極からやってきた火のエイリアン

The Fossil Men 化石男

The Mermaid 人魚と半魚人

The Mummy ミイラ男

The Shadowman ケンタウリからやってきた影男

No Escape from Death 潜水艦と衝突して海底に沈んだシービュー号

Doomsday Island ちゃちな赤いエイリアン

The Wax Men 蝋人形によるシービュー号の乗組員入れ替え

Deadly Cloud エイリアンが操る巨大雲

Destroy Seaview! 洗脳されたネルソン提督

原子力潜水艦シービュー号の”The Lost Bomb”

原子力潜水艦シービュー号の”The Lost Bomb”を観ました。この回は色々ロジックの穴はあるものの、このシリーズには珍しい潜水艦 対 潜水艦の戦いというだけで多少は評価出来ます。シービュー号は最先端かつ最強の潜水艦と言われているのに、何故か潜水艦相手に戦う話が非常に少ないです。しかしながら、この回の脚本家は、潜水艦同士の戦いの実際の所をまるで分かっていないようです。一例を出すと、シービュー号はバルカンという国籍不明の潜水艦(というか名前ですぐ東欧諸国のどこかだろう分かってしまいます。それに秘かに行動しているのに、名前を船体に表示しているのもとても変)から魚雷攻撃を受けます。クレーン艦長はそれを回避するのに、右とか左に急舵を切るよう指示するだけです。物語の後半でシービュー号から音波信号が出ていることが分かります。つまりバルカン側はシービュー号の位置を完全に把握している訳ですから、どう回避しようと魚雷が当たらない訳はないと思います。さらに不可解なのは、シービュー号はバルカンに完全に後ろを取られている訳で、普通この体制から魚雷を発射してもバルカンに当てることは不可能です。そういえば、シービュー号の魚雷発射管ってどこにあるのか?ポラリス型核ミサイルの発射口は上部甲板にありますが、もしかすると後部についているんでしょうか。

原子力潜水艦シービュー号の”The Lost Bomb”を観ました。この回は色々ロジックの穴はあるものの、このシリーズには珍しい潜水艦 対 潜水艦の戦いというだけで多少は評価出来ます。シービュー号は最先端かつ最強の潜水艦と言われているのに、何故か潜水艦相手に戦う話が非常に少ないです。しかしながら、この回の脚本家は、潜水艦同士の戦いの実際の所をまるで分かっていないようです。一例を出すと、シービュー号はバルカンという国籍不明の潜水艦(というか名前ですぐ東欧諸国のどこかだろう分かってしまいます。それに秘かに行動しているのに、名前を船体に表示しているのもとても変)から魚雷攻撃を受けます。クレーン艦長はそれを回避するのに、右とか左に急舵を切るよう指示するだけです。物語の後半でシービュー号から音波信号が出ていることが分かります。つまりバルカン側はシービュー号の位置を完全に把握している訳ですから、どう回避しようと魚雷が当たらない訳はないと思います。さらに不可解なのは、シービュー号はバルカンに完全に後ろを取られている訳で、普通この体制から魚雷を発射してもバルカンに当てることは不可能です。そういえば、シービュー号の魚雷発射管ってどこにあるのか?ポラリス型核ミサイルの発射口は上部甲板にありますが、もしかすると後部についているんでしょうか。

話はセシウム爆弾という一発で地球の半分を吹き飛ばす新型核兵器をアメリカが海底に設置しようとしていましたが、それを積んだ飛行機がバルカンから攻撃を受け、セシウム爆弾は海の中に落ちます。そのショックから爆弾の起爆装置がアクティベートされ(飛行機の爆発のショックで何故爆発しないのかの説明はありません)、爆弾はカウントダウンを始めます。それをネルソン監督が何とかデアクティベートしようとします。このパターンは過去に何回か出てきました。どうでもいいですが、爆発すると地球の半分が吹っ飛ぶということは同時に地球の最後ですから、この爆弾は使うことが出来ない爆弾です。そんなものを海底に据え付けて何をしようとしているのかもまったく不明です。

バルカンに捕らえられたクレーン艦長とコワルスキーが、牢屋から逃げ出して、バルカンの艦内で暴れますが、これも以前一度あったパターンです。

ともかくもこのシリーズ全体に言えることは、脚本家の全般的な知識がきわめてプアーであることです。科学的な考証もほとんどされていないように思います。