「原子力潜水艦シービュー号」の”The saboteur”を観ました。今回も冷戦ものですが、今回は「某国」がPeople’s republic…ということで中国です。冒頭でクレーン艦長が頭部に電極を付けられて、電流を流されて拷問されながら洗脳されています。結局クレーンは洗脳に負けて、シービュー号が行おうとしている新型ICBMの発射実験を妨害し、ネルソン提督を殺す命令を受けそれを承諾します。アメリカがこのICBMの実験を急いでいたのは、ある国際会議にアメリカ大統領が出席し、そこでこの兵器の完成をアピールして、敵国を牽制する、という冷戦時代ならではの身も蓋もない理由です。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The saboteur”を観ました。今回も冷戦ものですが、今回は「某国」がPeople’s republic…ということで中国です。冒頭でクレーン艦長が頭部に電極を付けられて、電流を流されて拷問されながら洗脳されています。結局クレーンは洗脳に負けて、シービュー号が行おうとしている新型ICBMの発射実験を妨害し、ネルソン提督を殺す命令を受けそれを承諾します。アメリカがこのICBMの実験を急いでいたのは、ある国際会議にアメリカ大統領が出席し、そこでこの兵器の完成をアピールして、敵国を牽制する、という冷戦時代ならではの身も蓋もない理由です。

クレーン艦長は、シービュー号の出発ギリギリで乗船しますが、結局深海からのICBMの発射でわざと操艦を狂わして発射を妨害したり、また櫛に仕込んだ磁気発生器でICBMを爆発しないようにしたり、挙げ句の果てにはネルソン提督を撃とうとし、その前にアメリカの諜報機関員に撃たれます。艦内にはリーの行動を監視するためのもう一人の洗脳を受けた者がおり、クレーン艦長が失敗したことが分かると、今度はシービュー号の前部の観測窓を爆薬で破壊してシービュー号を沈めようとします。アメリカの諜報機関員がその男を撃ちましたが、一足遅く爆薬は爆発し、観測窓は破壊され海水が浸入します。しかしその前にネルソン提督が急速浮上を命じていたため、間一髪でセーフ、という話でした。

しかしその後がよくわからないというか、洗脳が解けたクレーン艦長は、罪に問われることもなくあっさり元の艦長職に戻っています。

カテゴリー: Movie/ TV

アニーシュ・チャガンティの「サーチ」(Searching)

昨日は有給休暇を取って「サーチ」(原題:Searching)を観て来ました。Eigoxのある先生のお勧めです。最近の映画には珍しく脚本がしっかりした映画だと思いました。原作はあるのかと思って調べてみましたが、インド系アメリカ人の監督が自分で書いているみたいです。監督がインド系、そして主人公が韓国系アメリカ人、場所がシリコンバレー(サンノゼ)と実にカリフォルニアのエイジャン・テイストが溢れる映画になっています。脚本の良さに加え、すべての画面がパソコンかスマホのアプリ画面上で映され、普通に撮影した動画はまったくないという、実に今日的な映画です。そしてFacebok, Twitter, Tumblerその他の実在のSNS画面が次々に登場し、何か映画を観ているのか、パソコンをいじっているのか分からなくなります。でも、今私が50年前のアーウィン・アレンのテレビドラマを観て笑っているように、後50年経ってこの映画を観たら、ああ、この頃はこんな原始的なことをやっていたんだ、と思うと思います。主人公の父親はシリコンバレーのハイテク企業勤務という設定なんでしょうが、ともかくインターネットを駆使して、娘の失踪の謎に迫って行きます。一部どうやって娘が使っているパスワードを突き止めたのかとか多少の突っ込み個所はありますが、全体的には非常に良く出来た映画でした。

昨日は有給休暇を取って「サーチ」(原題:Searching)を観て来ました。Eigoxのある先生のお勧めです。最近の映画には珍しく脚本がしっかりした映画だと思いました。原作はあるのかと思って調べてみましたが、インド系アメリカ人の監督が自分で書いているみたいです。監督がインド系、そして主人公が韓国系アメリカ人、場所がシリコンバレー(サンノゼ)と実にカリフォルニアのエイジャン・テイストが溢れる映画になっています。脚本の良さに加え、すべての画面がパソコンかスマホのアプリ画面上で映され、普通に撮影した動画はまったくないという、実に今日的な映画です。そしてFacebok, Twitter, Tumblerその他の実在のSNS画面が次々に登場し、何か映画を観ているのか、パソコンをいじっているのか分からなくなります。でも、今私が50年前のアーウィン・アレンのテレビドラマを観て笑っているように、後50年経ってこの映画を観たら、ああ、この頃はこんな原始的なことをやっていたんだ、と思うと思います。主人公の父親はシリコンバレーのハイテク企業勤務という設定なんでしょうが、ともかくインターネットを駆使して、娘の失踪の謎に迫って行きます。一部どうやって娘が使っているパスワードを突き止めたのかとか多少の突っ込み個所はありますが、全体的には非常に良く出来た映画でした。

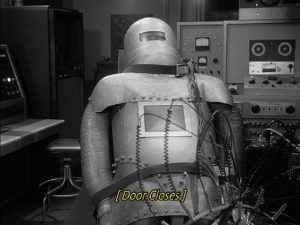

「原子力潜水艦シービュー号」の”The human computer”

「原子力潜水艦シービュー号」の”The human computer”を観ました。今回の話は、久し振りに「某国」が登場します。シービュー号に最近開発された(その当時の)スーパーコンピューター(といってもリレー式(^_^;))を取り付けて自動運転させ、軍事演習でテストが行われます。最初のテストでは魚雷3発の内2発は回避しましたが、最後の1発に当たってシービュー号沈没の判定。開発した博士は一回目の失敗は1個のトランジスターの不良が原因といい、シービュー号は二回目のテストに入ります。この回ではそのスーパーコンピューターとクレーン艦長だけが搭乗します。ここで登場するのが某国で、こっそりとスパイをシービュー号に乗り込ませ(何でそんなに簡単に乗り込めるのかがきわめて不思議)クレーン艦長を事故に見せかけて殺し、その後スーパーコンピューターのプログラムを入れ替えて自国へシービュー号を持ち帰り、その秘密を全部解析してしまおう、という陰謀です。軍事演習は今回はスーパーコンピューターは完璧ですべての攻撃を回避し、海底に着地します。その後某国スパイが登場し、シービュー号の艦内でのクレーン艦長との息詰まるサスペンス劇となります。色々あって結局クレーン艦長は艦内の一番狭い部屋に閉じ込められ、そこで空気を止められ、窒息死寸前になります。たまたま(?)その部屋にあった短時間の潜水用のボンベを使って、クレーン艦長はバラストタンクの水中を潜ってその部屋から脱出します。取り敢えず、コンピューターとシービュー号を接続しているワイヤを切断し、自動運転を切ります。そして某国スパイと格闘戦になり、最後は何と潜望鏡を下げて敵スパイを動けなくします。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The human computer”を観ました。今回の話は、久し振りに「某国」が登場します。シービュー号に最近開発された(その当時の)スーパーコンピューター(といってもリレー式(^_^;))を取り付けて自動運転させ、軍事演習でテストが行われます。最初のテストでは魚雷3発の内2発は回避しましたが、最後の1発に当たってシービュー号沈没の判定。開発した博士は一回目の失敗は1個のトランジスターの不良が原因といい、シービュー号は二回目のテストに入ります。この回ではそのスーパーコンピューターとクレーン艦長だけが搭乗します。ここで登場するのが某国で、こっそりとスパイをシービュー号に乗り込ませ(何でそんなに簡単に乗り込めるのかがきわめて不思議)クレーン艦長を事故に見せかけて殺し、その後スーパーコンピューターのプログラムを入れ替えて自国へシービュー号を持ち帰り、その秘密を全部解析してしまおう、という陰謀です。軍事演習は今回はスーパーコンピューターは完璧ですべての攻撃を回避し、海底に着地します。その後某国スパイが登場し、シービュー号の艦内でのクレーン艦長との息詰まるサスペンス劇となります。色々あって結局クレーン艦長は艦内の一番狭い部屋に閉じ込められ、そこで空気を止められ、窒息死寸前になります。たまたま(?)その部屋にあった短時間の潜水用のボンベを使って、クレーン艦長はバラストタンクの水中を潜ってその部屋から脱出します。取り敢えず、コンピューターとシービュー号を接続しているワイヤを切断し、自動運転を切ります。そして某国スパイと格闘戦になり、最後は何と潜望鏡を下げて敵スパイを動けなくします。

それで結局、クレーン艦長はサンタバーバラの母港へ帰るのですが、コンピューター無しに一人でシービュー号を運転したのだとしたら、恐るべきスーパー艦長です。

しかしこの回もシービュー号の艦内を移動するシーンがありましたが、どこにも「放射線注意」のマークがありません。シービュー号って本当に原子力潜水艦なんでしょうか?

「原子力潜水艦シービュー号」の”The Buccaneer”(海賊)

「原子力潜水艦シービュー号」の”The Buccaneer”(海賊)を観ました。ストーリーとしてはなかなか面白かったのですが、この間の”Doomsday”の時と大きく設定が変わっている箇所があって白けました。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The Buccaneer”(海賊)を観ました。ストーリーとしてはなかなか面白かったのですが、この間の”Doomsday”の時と大きく設定が変わっている箇所があって白けました。

カルフォルニアのサンタバーバラにあるネルソン海洋研究所、つまりシービュー号の母港が、意図的に放火してその火事騒ぎで消防車に乗ってやってきた武装集団に襲われます。そしてシービュー号はあっという間に乗っ取られてしまいます。何、このセキュリティーの甘さ!核ミサイルを積んでいる潜水艦がこんなにあっさり乗っ取られていいのでしょうか。乗っ取ったのは世界的な大泥棒のローガンです。彼の真の目的は、オーストラリアでの展示会のため、フランスの高速軍艦で輸送中の「モナリザ」を盗むことでした。その高速戦艦に追いつける速度をもったのはシービュー号だけでした。ローガンは高速戦艦の艦長に、絵を渡さないと核ミサイルを発射して戦艦を破壊すると脅迫します。設定が変だというのはここで、この間の”Doomsday”の時は核ミサイル発射には4つの鍵を開けるフェールセーフシステムが必要で、なおかつ大統領の許可も必要でした。なのに今回はいともたやすく核ミサイルを撃てるというご都合主義設定に変わっていました。ネルソン提督はローガンと一緒に戦艦に乗り込んでともかくローガンにモナリザを渡すように説得します。その間にクレーン艦長が空調ダクトに潜って、ミサイルの電気配線ケーブルを切断して、ミサイル発射が出来ないようにしました。追ってくる戦艦を核ミサイルで沈めようとしたローガンですが、そういう訳で発射には失敗します。そこでローガンはシービュー号を潜らせて逃亡しようとします。ローガンがモナリザを見せびらかしている時に、クレーン艦長が咄嗟にオートジャイロのスイッチを切り、シービュー号が大きく揺れる隙に、閉じ込められていた他のクルーが脱出して、ミニサブのある部屋に逃げます。そこで催涙ガスボンベを集め、ホースでダクト経由で操舵室に催涙ガスを送り込みます。そしてミニサブのキャノピーを盾にして操舵室へと進み、シービュー号の指揮権を奪回します。しかし、このモナリザはまさか本物じゃないでしょうが、どこから調達したんでしょうか。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The indestructible man”

「原子力潜水艦シービュー号」の”The indestructible man”を観ました。何か変な話で、あまりいい脚本とは思えません。シービュー号が宇宙船の着陸用カプセルが着水する所にスタンバって、無事着水したカプセルを回収します。シービュー号の船内でドアを開けたら、中には人間ではなくロボットが入っていました。人間が深宇宙に探査に出る前に、ロボットを使ってまずデータを集めようとしていたものです。しかし、このロボットが乗った宇宙船とは途中から連絡が取れなくなっていました。ロボットを設計した博士は、ロボットから観測データを取り出そうとしますが、うまく行きません。その内、ロボットは勝手に動き回り始め、色んなシービュー号の機能にダメージを与え始め、クルーの一部にも怪我をさせたりします。結局人間に近い形で人工頭脳を作っていたものが、ヴァン・アレン帯の放射能でおかしくなって、人間を破壊することのみを目的とするようになったのでは、という推測が立てられます。(ヴァン・アレン帯が発見されたのは1950年代の後半で、この放送があった頃はまだそれがどういう影響を持つのか分かっていませんでした。)ネルソン提督はこのロボットのエネルギー源が太陽電池であることを知り、船内を暗くして懐中電灯でロボットを誘導し、真っ暗な部屋に閉じ込めることで、ロボットを一時停止させることに成功します。しかし、博士が少しでもデータを取らせて欲しいと依頼して、結局博士はロボットを再活性化させてしまいます。ロボットは設計者の博士も容赦なく殺そうとしました。結局ロボットはミサイル室に入り込み、そこで時限機雷を発見してそれをスタートさせてしまいます。時間は60秒しかありません。ネルソン提督は再度光でロボットを脱出ハッチに導き、そこからロボットを海中に放出し、その後機雷が爆発してロボットが破壊された、という話です。どうでもいいですけど、ロボットの姿があまりにも原始的で、SFというよりフランケンシュタインか何かみたいでした。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The indestructible man”を観ました。何か変な話で、あまりいい脚本とは思えません。シービュー号が宇宙船の着陸用カプセルが着水する所にスタンバって、無事着水したカプセルを回収します。シービュー号の船内でドアを開けたら、中には人間ではなくロボットが入っていました。人間が深宇宙に探査に出る前に、ロボットを使ってまずデータを集めようとしていたものです。しかし、このロボットが乗った宇宙船とは途中から連絡が取れなくなっていました。ロボットを設計した博士は、ロボットから観測データを取り出そうとしますが、うまく行きません。その内、ロボットは勝手に動き回り始め、色んなシービュー号の機能にダメージを与え始め、クルーの一部にも怪我をさせたりします。結局人間に近い形で人工頭脳を作っていたものが、ヴァン・アレン帯の放射能でおかしくなって、人間を破壊することのみを目的とするようになったのでは、という推測が立てられます。(ヴァン・アレン帯が発見されたのは1950年代の後半で、この放送があった頃はまだそれがどういう影響を持つのか分かっていませんでした。)ネルソン提督はこのロボットのエネルギー源が太陽電池であることを知り、船内を暗くして懐中電灯でロボットを誘導し、真っ暗な部屋に閉じ込めることで、ロボットを一時停止させることに成功します。しかし、博士が少しでもデータを取らせて欲しいと依頼して、結局博士はロボットを再活性化させてしまいます。ロボットは設計者の博士も容赦なく殺そうとしました。結局ロボットはミサイル室に入り込み、そこで時限機雷を発見してそれをスタートさせてしまいます。時間は60秒しかありません。ネルソン提督は再度光でロボットを脱出ハッチに導き、そこからロボットを海中に放出し、その後機雷が爆発してロボットが破壊された、という話です。どうでもいいですけど、ロボットの姿があまりにも原始的で、SFというよりフランケンシュタインか何かみたいでした。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The invaders”

「原子力潜水艦シービュー号」の”The invaders”を観ました。シービュー号が海底地震の場所を調査していると、そこに都市風の遺跡と金属製の等身大のカプセルが何百個と散らばっているのを発見します。ダイバーがその内の一つを艦内に持ち帰り、カプセルを開けようとしますが、ダイヤモンドのドリルも歯が立たず、またあらゆる酸にもびくともしません。結局液体酸素でその金属を超低温状態にし、やっと切断してカプセルを開けることが出来ました。中から出てきたのはヒューマノイドで、すぐに英語を理解し、人工冬眠で眠っていたと話します。(2000万年前の地球の先住民で地球の気候変動で海が沸騰しやむなく人工冬眠に入ったと主張。)そのヒューマノイドはパルスガンみたいなのを持っていて、シービュー号のクルーの要求をはねつけます。そして彼は地球人類と彼らが共存できるかどうかを検討するといって、地球の科学に関する文献を要求し、ネルソン提督がマイクロフィルムによるライブラリーを提供します。ヒューマノイドを監視していたクルーが、たまたまそのヒューマノイドが手を怪我して血液みたいなのに触れると病気になってしまいます。その原因はヒューマノイドが体内に持っている強力な未知のウィルスで、ヒューマノイド一人分で人類が全滅するレベルであることが分かります。ネルソン提督はヒューマノイドと話し合う振りをして、彼を酸素が充満した部屋に閉じ込めます。ヒューマノイドはパルスガンでドアを開けようとしますが、それが酸素に引火し焼け死にます。ネルソン提督とクレーン艦長は、残ったカプセルの場所に爆弾を仕掛け、それを完全に爆破して中の全ヒューマノイドを虐殺します。うーん、何かウルトラセブンのノンマルトの話みたいです。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The invaders”を観ました。シービュー号が海底地震の場所を調査していると、そこに都市風の遺跡と金属製の等身大のカプセルが何百個と散らばっているのを発見します。ダイバーがその内の一つを艦内に持ち帰り、カプセルを開けようとしますが、ダイヤモンドのドリルも歯が立たず、またあらゆる酸にもびくともしません。結局液体酸素でその金属を超低温状態にし、やっと切断してカプセルを開けることが出来ました。中から出てきたのはヒューマノイドで、すぐに英語を理解し、人工冬眠で眠っていたと話します。(2000万年前の地球の先住民で地球の気候変動で海が沸騰しやむなく人工冬眠に入ったと主張。)そのヒューマノイドはパルスガンみたいなのを持っていて、シービュー号のクルーの要求をはねつけます。そして彼は地球人類と彼らが共存できるかどうかを検討するといって、地球の科学に関する文献を要求し、ネルソン提督がマイクロフィルムによるライブラリーを提供します。ヒューマノイドを監視していたクルーが、たまたまそのヒューマノイドが手を怪我して血液みたいなのに触れると病気になってしまいます。その原因はヒューマノイドが体内に持っている強力な未知のウィルスで、ヒューマノイド一人分で人類が全滅するレベルであることが分かります。ネルソン提督はヒューマノイドと話し合う振りをして、彼を酸素が充満した部屋に閉じ込めます。ヒューマノイドはパルスガンでドアを開けようとしますが、それが酸素に引火し焼け死にます。ネルソン提督とクレーン艦長は、残ったカプセルの場所に爆弾を仕掛け、それを完全に爆破して中の全ヒューマノイドを虐殺します。うーん、何かウルトラセブンのノンマルトの話みたいです。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Doomsday”

「原子力潜水艦シービュー号」の”Doomsday”を観ました。ソ連がアメリカに対し予告なく突然25発のミサイルと思われるものを発射。すぐにアメリカ大統領に連絡が入り、一触即発の事態になります。赤道を越えてそれを祝うネプチューン(海神)のお祭りをやっていたシービュー号に対し、スタンバイ命令が下ります。緊迫するクルーでしたが、サインは”WAR”に切り替わります。シービュー号は核ミサイル発射態勢に入りますが、それにはフェイルセーフシステムがあり、4つの鍵を開けないといけません。3つまでは問題なく開きましたが、ミサイルルームのコルベットが4つ目のキーを開けることを拒否します。ネルソン提督はコルベットを殴りつけキーを開けます。シービュー号は最終発射命令受信のための通信ブイを海面に浮上させます。しかしそこでようやく攻撃中止命令が出ました。ソ連のミサイルは人工衛星打ち上げ用で、ただそれをアメリカに通知するのを忘れたというヒューマンエラーでした。安堵するクルーでしたが、ここで新たな問題が発生します。4番目のミサイルが解除できなくなってしまいました。それはシービュー号が海上に浮上すると爆発する設定になっているため、シービュー号は浮上出来なくなります。ネルソン提督は、ミサイルの爆発深度を1000フィート(300m)に変更し、深度4700フィートという圧壊深度ギリギリから発射し、海中での爆発を行おうとします。目的は大気汚染を防ぐことと、この事件を世間に知らせないためです。しかしシービュー号は4200フィート潜った所でトラブルが発生し急速に浮上し出します。クルーは今度はミサイルの燃料を抜こうとします。しかし途中でコルベットがまたも命令を破って0フィート爆発設定でミサイルを発射させます。結果的にミサイルは燃料不足で水面に達する前に向きを変え沈んでいき、コルベットの命令違反の良心に従った行動はシービュー号も救い、核爆発も回避したことになります。しかし、ネルソン提督はコルベットを軍事法廷で告発する証人になることになります。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Doomsday”を観ました。ソ連がアメリカに対し予告なく突然25発のミサイルと思われるものを発射。すぐにアメリカ大統領に連絡が入り、一触即発の事態になります。赤道を越えてそれを祝うネプチューン(海神)のお祭りをやっていたシービュー号に対し、スタンバイ命令が下ります。緊迫するクルーでしたが、サインは”WAR”に切り替わります。シービュー号は核ミサイル発射態勢に入りますが、それにはフェイルセーフシステムがあり、4つの鍵を開けないといけません。3つまでは問題なく開きましたが、ミサイルルームのコルベットが4つ目のキーを開けることを拒否します。ネルソン提督はコルベットを殴りつけキーを開けます。シービュー号は最終発射命令受信のための通信ブイを海面に浮上させます。しかしそこでようやく攻撃中止命令が出ました。ソ連のミサイルは人工衛星打ち上げ用で、ただそれをアメリカに通知するのを忘れたというヒューマンエラーでした。安堵するクルーでしたが、ここで新たな問題が発生します。4番目のミサイルが解除できなくなってしまいました。それはシービュー号が海上に浮上すると爆発する設定になっているため、シービュー号は浮上出来なくなります。ネルソン提督は、ミサイルの爆発深度を1000フィート(300m)に変更し、深度4700フィートという圧壊深度ギリギリから発射し、海中での爆発を行おうとします。目的は大気汚染を防ぐことと、この事件を世間に知らせないためです。しかしシービュー号は4200フィート潜った所でトラブルが発生し急速に浮上し出します。クルーは今度はミサイルの燃料を抜こうとします。しかし途中でコルベットがまたも命令を破って0フィート爆発設定でミサイルを発射させます。結果的にミサイルは燃料不足で水面に達する前に向きを変え沈んでいき、コルベットの命令違反の良心に従った行動はシービュー号も救い、核爆発も回避したことになります。しかし、ネルソン提督はコルベットを軍事法廷で告発する証人になることになります。

しかし、よく分からないのはシービュー号の位置付けで、ドラマの中で何回か「この潜水艦は民間の船である」というセリフが出ます。その一方でこの1つ前の回で「軍がシービュー号に多くの任務を委託している」と言われていました。委託はいいんですが、何でたかが民間の潜水艦が地球の最後の日を招きかねない核ミサイルを何発も搭載しているのか、そこが謎です。この回以外にも核ミサイルを発射するのは第一回でもありましたが、その時はフェイルセーフシステムがどうのこうの、という話はまったくありませんでした。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Mutiny”

「原子力潜水艦シービュー号」の”Mutiny”を観ました。英語のタイトルは「(部下の上官への)反乱」という意味です。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Mutiny”を観ました。英語のタイトルは「(部下の上官への)反乱」という意味です。

なかなかシリアスな話でしたけど、色々詰め込みすぎの感もあります。

ネルソン提督が新しい潜水艦ネプチューンの試験航行に同乗しています。その途中で強い電磁波と放射能が検出され、そこでネルソン提督は信じられない程巨大なクラゲ(腔腸動物)を発見します。ネルソン提督はクルーの一人と一緒に調査のためにネプチューンの外に出て岩石を採取しようとしますが、その時巨大クラゲがネプチューンに覆い被さってネプチューンは動けなくなり、やがて爆発してしまいます。外にいたネルソンともう一人のクルーは海上に浮かび上がり、ウェットスーツにタンクの空気を入れて簡易的なゴムボートを作り、それで海上を漂います。しかしもう一人のクルーは浮かび上がる時にクラゲに何カ所も首筋を刺されており、それが元でおかしくなり、海の中に消えます。ネルソンは結局ある船に救助されて助かります。ネルソンは元気を取り戻すとシービュー号に戻り、ネプチューンがやられた現場に向かいます。しかしどことなくネルソンの様子が変なことにクレーン艦長が気付いていました。やがて電磁波の影響でバラストタンクのポンプが故障し、シービュー号は海底に沈下します。クレーン艦長はそこで、コンピューターにお伺いを立て(この辺りがとても1960年的。当時一般にはコンピューターは何でも出来る、という誤ったイメージが普及していました。)、上昇ではなくダイブして、圧壊深度ギリギリまで潜って操縦に必要なスピードを得ようとします。このことをネルソン提督に言うと、突然ネルソンは感情的に怒り出します。クレーンは艦長を解任されますが、咄嗟に銃を取り出し、コンピューターの指示を実行します。結果的にそれは正解でシービュー号は上昇に転じることが出来ましたが、ネルソンはクレーンの「裏切り」に対し、涙を流しながらクレーンを非難します。クレーンは調査のために外に出たダイバーが脳細胞に何かの損傷を受け結局死亡したのを知らされ、ネルソン提督も同じように脳細胞をやられたのではないかと思います。その後、ネプチューンを破壊した巨大クラゲが今度はシービュー号を包み込みますが、クレーン艦長は電撃を流してクラゲの中枢神経を攻撃するよう指示します。この策でクラゲは撃退することが出来ました。医務室に連れていかれたネルソン提督は、脳細胞のダメージではなく、病院でもらった薬に対するアレルギー反応であったことがわかり、薬を捨てて一件落着で元の冷静な提督に戻り、クレーン艦長の指揮振りを讃える、という話です。

最初、核実験の放射能でクラゲが巨大化したゴジラもどきのお話かと思いましたが、ちょっと違いました。

原子力潜水艦シービュー号の”The last battle”

原子力潜水艦シービュー号の”The last battle”を観ました。

原子力潜水艦シービュー号の”The last battle”を観ました。

今回の話では飛行機でワシントンに向かっていたネルソン提督が睡眠薬で眠らされ、飛行機をハイジャックした「ドイツ訛りの英語をしゃべる」2名に拉致され、パラシュートで何処へか連れ去られます。そうです、今回の敵は某国ではなくて、ナチスドイツです!ナチスの残党がとある洋上の島に基地を作って、第4帝国の建設をたくらんでいます。拉致されたネルソン提督以外にも、世界的に有名な核物理学者、エレクトロニクスの学者、心理学者、そして世界的なアスリートなどが拉致されており、彼らは皆死んだと思われていました。

ネルソンは他のメンバーを説得し、あり合わせの道具でモールス信号無線機を作り、世界に向けて発信します。それをシービュー号がキャッチし、全速力で救助に向かいますが、実は全部ナチスの残党の罠で最初から仕組まれたもので、本当の目的はネルソン提督ではなくシービュー号そのものでした。シービュー号を島の南側の湾に誘い込んで、そこでキャッチネットという金属の網をかぶせて動けなくして乗っ取り、ナチスの残党の乗組員が乗り込んで、太平洋上のワシントンとモスクワの丁度中間地点から、それぞれに向けて核ミサイルを発射し、お互いに核攻撃を受けたと思わせ、米ソの全面核戦争にもちこんでその両国が共倒れになった後にナチスが第4帝国を建設する、という計画です。ネルソン提督達は今度はお手製の爆弾を製作し、ナチスの制御ルームの爆破を企てます。爆弾を完成し、いよいよ決行となった所で、すぐにナチスの残党の将軍達が出てきてネルソン提督達を阻止します。実は世界的なアスリートが裏切ってナチスと通じており、爆弾は彼の妨害工作で爆発しないようになっていました。絶望するメンバー達でしたが、ネルソン提督だけは何かを待っていました。シービュー号が島の南側の湾に誘い込まれ、まさに金属ネットが投下されようとするその瞬間、爆発しない筈だったネルソン提督達のお手製爆弾が爆発し、シービュー号は危機を脱します。実はネルソン提督がアスリートの言っている事に矛盾を発見して彼の行動を監視しており、彼が爆弾を爆発しないように作り替えた後、さらにそれをまた爆発するようにしただけでなく、自分の腕時計を使って時限発火装置まで取り付けてあった、というオチです。うーん、おそるべし、ネルソン提督。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Hail to the chief”

「原子力潜水艦シービュー号」の”Hail to the chief”を観ました。アメリカ大統領が、ジュネーブでの平和会議に出席しなければならないのに、直前に頭部に大怪我を負い脳に血栓が出来て意識不明になります。秘密裏にシービュー号に運んでそこで、MGQという新たに開発された磁力で血栓を溶かす装置でまず治療し、それで駄目だったら開頭手術をという段取りになります。ここでまた「某国」が登場し、そのMGQに仕掛けをし、人間が死んでしまうレベルに磁気を上げた状態で、メーター類は正常値を示すように細工します。それがばれたのは、結局その装置で磁気を強大にすると、シービュー号の計器がすべて狂ってしまうからです。最初に某国のスパイの女医がMGQをテストした時に、シービュー号は計器が狂って位置がわからなくなり、岩礁に衝突し浸水が起こり、クルーが必死に修理します。(どうでもいいですが、このようにやたらとシービュー号は故障しますが、どう考えても放射能漏れが起きていると思います。しかしクルーが被爆したという話は今まで出てきていません。大体放射能注意マークですらどこにも貼っていないというのは変です。)クレーン艦長は次にこのような現象が起きたら、どこから磁気が出ているかをチェックする探知機を装備させます。駆逐艦とシービュー号は無事ランデブーし、潜水球で大統領が送り込まれます。そして医務室でまさにMGQによる治療が始まる時に、ネルソン提督は異常な磁気が医務室から出ていることを突き止め、医務室に急行してMGQの機械を破壊します。結局大統領は外科手術で処置され、健康を取り戻し、無事会議に出席出来ました、という話です。途中で、クルーの一人のコワルスキーがランデブーの場所を記したものを持ってバイクでシービュー号に向かうのですが、途中某国の手のものによってそのデータを盗み見られてしまいます。しかし、結局ランデブーの場所には某国の飛行機とかは現れず、あれは一体何だったんだという感じで、イマイチ脚本が良くないと思います。

「原子力潜水艦シービュー号」の”Hail to the chief”を観ました。アメリカ大統領が、ジュネーブでの平和会議に出席しなければならないのに、直前に頭部に大怪我を負い脳に血栓が出来て意識不明になります。秘密裏にシービュー号に運んでそこで、MGQという新たに開発された磁力で血栓を溶かす装置でまず治療し、それで駄目だったら開頭手術をという段取りになります。ここでまた「某国」が登場し、そのMGQに仕掛けをし、人間が死んでしまうレベルに磁気を上げた状態で、メーター類は正常値を示すように細工します。それがばれたのは、結局その装置で磁気を強大にすると、シービュー号の計器がすべて狂ってしまうからです。最初に某国のスパイの女医がMGQをテストした時に、シービュー号は計器が狂って位置がわからなくなり、岩礁に衝突し浸水が起こり、クルーが必死に修理します。(どうでもいいですが、このようにやたらとシービュー号は故障しますが、どう考えても放射能漏れが起きていると思います。しかしクルーが被爆したという話は今まで出てきていません。大体放射能注意マークですらどこにも貼っていないというのは変です。)クレーン艦長は次にこのような現象が起きたら、どこから磁気が出ているかをチェックする探知機を装備させます。駆逐艦とシービュー号は無事ランデブーし、潜水球で大統領が送り込まれます。そして医務室でまさにMGQによる治療が始まる時に、ネルソン提督は異常な磁気が医務室から出ていることを突き止め、医務室に急行してMGQの機械を破壊します。結局大統領は外科手術で処置され、健康を取り戻し、無事会議に出席出来ました、という話です。途中で、クルーの一人のコワルスキーがランデブーの場所を記したものを持ってバイクでシービュー号に向かうのですが、途中某国の手のものによってそのデータを盗み見られてしまいます。しかし、結局ランデブーの場所には某国の飛行機とかは現れず、あれは一体何だったんだという感じで、イマイチ脚本が良くないと思います。