キャプテン・スカーレットの”Point 783″を観ました。今回ミステロンズが予告するのは軍の最高司令官の殺害です。しかし何でわざわざ相手に警戒する余地を与える予告を毎回行うのかが不思議です。キャプテン・ブルーとキャプテン・スカーレットがその司令官を護衛しますが、会議場でスカーレットがミステロンズの存在を第6感で検知し、非常ボタンを押してかろうじてミステロンズの人間爆弾攻撃を免れます。そして今度は司令官が、AI制御の新しい戦車のテストに立ち会いますが、今度はその戦車が途中から、司令官のいる前線基地を攻撃し始めます。スペクトラムはSPVをスカーレットに運転させて司令官を基地から脱出させますが、戦車はそちらを追いかけて来ます。そして途中で同乗していた副官がスカーレットに銃を向け撃ちます。しかし当然スカーレットは死にませんので、司令官とスカーレットが席をイジェクトさせて脱出し、残ったSPVと戦車が崖から落ちて爆発します。という訳で今回は3発銃で撃たれただけで、比較的ましな方でした。

キャプテン・スカーレットの”Point 783″を観ました。今回ミステロンズが予告するのは軍の最高司令官の殺害です。しかし何でわざわざ相手に警戒する余地を与える予告を毎回行うのかが不思議です。キャプテン・ブルーとキャプテン・スカーレットがその司令官を護衛しますが、会議場でスカーレットがミステロンズの存在を第6感で検知し、非常ボタンを押してかろうじてミステロンズの人間爆弾攻撃を免れます。そして今度は司令官が、AI制御の新しい戦車のテストに立ち会いますが、今度はその戦車が途中から、司令官のいる前線基地を攻撃し始めます。スペクトラムはSPVをスカーレットに運転させて司令官を基地から脱出させますが、戦車はそちらを追いかけて来ます。そして途中で同乗していた副官がスカーレットに銃を向け撃ちます。しかし当然スカーレットは死にませんので、司令官とスカーレットが席をイジェクトさせて脱出し、残ったSPVと戦車が崖から落ちて爆発します。という訳で今回は3発銃で撃たれただけで、比較的ましな方でした。

カテゴリー: Movie/ TV

スター・トレックの第3シーズンの”Spectre of the Gun”

スター・トレックの第3シーズンの”Spectre of the Gun”を観ました。何というかアメリカ人が安直に考えそうな話でした。カーク達エンタープライズ号がある浮動ブイ衛星の警告を無視して、メルコーシャンの星に侵入します。その警告無視に対して、メルコーシャン達はカーク達に罰を与えると言い、カーク達はどこかに転送されます。そこは1881年10月26日のアメリカのアリゾナのツームストーンでした。それはアメリカ人なら誰でも知っている、ワイアット・アープとドク・ホリディ対クラントン一家のOK牧場の決闘が起きた日でした。そしてカーク達は何故か殺されるクラントン一家側となっており、フェイザーはその当時の銃に変わっていました。カーク達は何とか決闘を回避しようとして、マッコイがあり合わせの薬品を混ぜてトランキライザーを作ります。しかしそれはスコッティでテストしたらまったく効果がありませんでした。チェコフはある女性から結婚を申し込まれますが、そのためワイアット・アープに撃ち殺されます。しかしスポックは史実ではチェコフがそれに相当していた人は死んでいないことに気がつき、必ずしも史実通りではないことに気がつきます。そして皆でスポックの精神を移して、拳銃が本物ではないと思い込むことでその効果を無くします。ワイアット・アープとドク・ホリディは17時になってOK牧場でカーク達を撃ちますが、それはまったく効果がありません。カークはアープを殴り倒しますが、銃を使って殺すことはしませんでした。その結果カーク達はエンタープライズ号に戻り、メルコーシャンはカーク達が平和的に交渉しようとしていることを理解し、初めて彼らを歓迎します。

スター・トレックの第3シーズンの”Spectre of the Gun”を観ました。何というかアメリカ人が安直に考えそうな話でした。カーク達エンタープライズ号がある浮動ブイ衛星の警告を無視して、メルコーシャンの星に侵入します。その警告無視に対して、メルコーシャン達はカーク達に罰を与えると言い、カーク達はどこかに転送されます。そこは1881年10月26日のアメリカのアリゾナのツームストーンでした。それはアメリカ人なら誰でも知っている、ワイアット・アープとドク・ホリディ対クラントン一家のOK牧場の決闘が起きた日でした。そしてカーク達は何故か殺されるクラントン一家側となっており、フェイザーはその当時の銃に変わっていました。カーク達は何とか決闘を回避しようとして、マッコイがあり合わせの薬品を混ぜてトランキライザーを作ります。しかしそれはスコッティでテストしたらまったく効果がありませんでした。チェコフはある女性から結婚を申し込まれますが、そのためワイアット・アープに撃ち殺されます。しかしスポックは史実ではチェコフがそれに相当していた人は死んでいないことに気がつき、必ずしも史実通りではないことに気がつきます。そして皆でスポックの精神を移して、拳銃が本物ではないと思い込むことでその効果を無くします。ワイアット・アープとドク・ホリディは17時になってOK牧場でカーク達を撃ちますが、それはまったく効果がありません。カークはアープを殴り倒しますが、銃を使って殺すことはしませんでした。その結果カーク達はエンタープライズ号に戻り、メルコーシャンはカーク達が平和的に交渉しようとしていることを理解し、初めて彼らを歓迎します。

ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の「DUNE/デューン 砂の惑星」

ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の「DUNE/デューン 砂の惑星」を土曜日に観てきました。映画は「ミッドウェー」と「博士と狂人」以来でほぼ1年ぶり。うーん、絵としてはとても良かった(IMAXレーザーで観ました)ですが、ストーリーのまとめ方は弱いと思いました。後おそらく2回は必要でしょうが、今回の興行成績で次作以降の資金が集まるのかなと思いました。(と思ったら既にPart 2の制作が決まったようです。)こういう大河作品は時間の限定のある劇場版映画ではなく、Netflixあたりで、じっくり回数を使って映像化した方がいいのではないかと思いました。そうでないと、原作を読まないで観た人にはワケワカでしょう。大体その原作にしてからが、本編が終わった後に作者自身による用語辞典があって、それを読んでやっと背景が理解出来るという反則作品ですから。それからポール役の俳優はなんか中二病の若者という感じで私にはイマイチでした。最近のスターウォーズのハン・ソロの息子(カイロ・レン)の俳優とちょっと雰囲気が似ています。まあこのポール・アトレイデスという役を演じるのは大変だとは思いますが。また植物学者(リエト・カインズ)がアフリカ系女性というのもいかにもPCですよというわざとらしさを感じました。この映画は原作読んでいない方は今すぐ観るのはお勧めではなく、残りが全部出そろってから、ブルーレイなどでまとめて観た方がいいんじゃないかと思います。最後にポールがフレメンを使ってハルコネンと皇帝軍を倒すというストーリーはベドウィンを利用してオスマントルコと戦うゲリラ部隊に仕立てた「アラビアのロレンス」をいやでも思い起こさせます。実際にフレメンの言葉はかなりアラビア語に近いイメージだそうです。

ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の「DUNE/デューン 砂の惑星」を土曜日に観てきました。映画は「ミッドウェー」と「博士と狂人」以来でほぼ1年ぶり。うーん、絵としてはとても良かった(IMAXレーザーで観ました)ですが、ストーリーのまとめ方は弱いと思いました。後おそらく2回は必要でしょうが、今回の興行成績で次作以降の資金が集まるのかなと思いました。(と思ったら既にPart 2の制作が決まったようです。)こういう大河作品は時間の限定のある劇場版映画ではなく、Netflixあたりで、じっくり回数を使って映像化した方がいいのではないかと思いました。そうでないと、原作を読まないで観た人にはワケワカでしょう。大体その原作にしてからが、本編が終わった後に作者自身による用語辞典があって、それを読んでやっと背景が理解出来るという反則作品ですから。それからポール役の俳優はなんか中二病の若者という感じで私にはイマイチでした。最近のスターウォーズのハン・ソロの息子(カイロ・レン)の俳優とちょっと雰囲気が似ています。まあこのポール・アトレイデスという役を演じるのは大変だとは思いますが。また植物学者(リエト・カインズ)がアフリカ系女性というのもいかにもPCですよというわざとらしさを感じました。この映画は原作読んでいない方は今すぐ観るのはお勧めではなく、残りが全部出そろってから、ブルーレイなどでまとめて観た方がいいんじゃないかと思います。最後にポールがフレメンを使ってハルコネンと皇帝軍を倒すというストーリーはベドウィンを利用してオスマントルコと戦うゲリラ部隊に仕立てた「アラビアのロレンス」をいやでも思い起こさせます。実際にフレメンの言葉はかなりアラビア語に近いイメージだそうです。

キャプテン・スカーレットの”Big Ben Strikes Again”

キャプテン・スカーレットの”Big Ben Strikes Again”を観ました。今回のキャプテン・スカーレットは何と核爆発に巻き込まれて、例によってひどく傷つきますが死にません。

キャプテン・スカーレットの”Big Ben Strikes Again”を観ました。今回のキャプテン・スカーレットは何と核爆発に巻き込まれて、例によってひどく傷つきますが死にません。

ミステロンズが今回はロンドンを破壊すると予告。そのため、地球側が開発した核兵器、何故か時限装置付きを輸送中のトレーラーのコントロールを奪って自らのものとします。そしてそのトレーラーをある地下の駐車場に置き去りにし、時限装置を起動させます。時間は3時間くらいしかありません。スペクトラム側としては一刻も早くそのトレーラーを見つけ、地下の待避壕に持っていかないといけません。そのトレーラーの運転手が、その駐車場でビッグベンの鐘が12時なのに13回鳴ったと証言し、それが手がかりになります。種は、運転手はカーラジオを付けていて、そこからも鐘が聞こえていたということで、ラジオの電波の速度の方が音速よりもはるかに速いので、ある距離にいると、実際の鐘の音はラジオよりも一回分ずれて遅く聞こえます。このことから可能な場所を絞り、トレーラーを発見します。しかし20分しか残っておらず、スペクトラムの司令官はキャプテン・スカーレットがトレーラーを運転するように言います。核爆弾は無事地下深い場所に待避出来ましたが、キャプテン・スカーレットがエレベーターで逃げる途中で爆発し、スカーレットは傷つきます。そして仲間から”Are you all right?”と聞かれ、”I WILL be all right.”と答えるというオチです。しかし本当に可哀想なだけで格好よさが無い主人公です。

スター・トレックの第3シーズンの”Is There in Truth No Beauty?”

スター・トレックの第3シーズンの”Is There in Truth No Beauty?”を観ました。中々面白いエピソードでした。エンタープライズ号はメデューサ人の大使コロスと、連邦側の大使のミランダを迎えます。メデューサ人を連邦の人間が直接見ると、発狂してしまうということで、見る時には特殊なバイザーが必要になります。大使のミランダはバルカンへ行って感情のコントロールをすることを学び、メデューサ人とまともに付き合えるようになったと言います。また彼女は生まれつきのテレパスで人の考えていることが分かり、その能力を利用してメデューサ人とコミュニケートしています。エンタープライズ号の中には彼女を愛しているマーヴェリックが乗船しており、ミランダに対し大使を止めて彼の元に戻るように言いますが、ミランダは断ります。そこでマーヴェリックは大使のコロスを殺そうとします。しかし直接メデューサ人を見た彼は発狂し、エンジンルームに押し入ってエンタープライズ号をワープ9.5の速度で突っ走らせます。マーヴェリックはカーク達と争っている内に意識を失い死んでしまいます。しかしエンタープライズ号は暴走の結果時空の境界に入り込んで、通常の測定では位置を確かめることが出来ない領域に突入してしまっていました。この危機を救えるのは、惑星間航行の技術で連邦よりはるかに進んでいたメデューサ人だけで、スポックはコロスと精神を一つにしようとします。ミランダはそれは自分がやる、と言い張りますが、マッコイが彼女は盲目であるため、パイロットの仕事は不可能であると告げます。彼女はその通り全盲で特殊なセンサーが付いた服を着て補っていました。結局スポックとコロスの合体は成功し、合体したスポックとコロスは元のいた場所に戻るための座標をセットすることに成功します。しかし、二人が再び別れる際に、ミランダがスポックにバイザーを渡さなかったため、スポックは直接メデューサ人を見てしまい発狂してしまいます。カーク達はミランダにスポックの精神を正常にすることをさせますが、ミランダはコロスと合体したスポックに嫉妬し、スポックをそのままにしていました。しかしカークの説得によってようやくスポックは元に戻ります。ちなみにミランダ役の女優は、シーズン2の”Return to Tomorrow”に出ていた人の再登場です。

スター・トレックの第3シーズンの”Is There in Truth No Beauty?”を観ました。中々面白いエピソードでした。エンタープライズ号はメデューサ人の大使コロスと、連邦側の大使のミランダを迎えます。メデューサ人を連邦の人間が直接見ると、発狂してしまうということで、見る時には特殊なバイザーが必要になります。大使のミランダはバルカンへ行って感情のコントロールをすることを学び、メデューサ人とまともに付き合えるようになったと言います。また彼女は生まれつきのテレパスで人の考えていることが分かり、その能力を利用してメデューサ人とコミュニケートしています。エンタープライズ号の中には彼女を愛しているマーヴェリックが乗船しており、ミランダに対し大使を止めて彼の元に戻るように言いますが、ミランダは断ります。そこでマーヴェリックは大使のコロスを殺そうとします。しかし直接メデューサ人を見た彼は発狂し、エンジンルームに押し入ってエンタープライズ号をワープ9.5の速度で突っ走らせます。マーヴェリックはカーク達と争っている内に意識を失い死んでしまいます。しかしエンタープライズ号は暴走の結果時空の境界に入り込んで、通常の測定では位置を確かめることが出来ない領域に突入してしまっていました。この危機を救えるのは、惑星間航行の技術で連邦よりはるかに進んでいたメデューサ人だけで、スポックはコロスと精神を一つにしようとします。ミランダはそれは自分がやる、と言い張りますが、マッコイが彼女は盲目であるため、パイロットの仕事は不可能であると告げます。彼女はその通り全盲で特殊なセンサーが付いた服を着て補っていました。結局スポックとコロスの合体は成功し、合体したスポックとコロスは元のいた場所に戻るための座標をセットすることに成功します。しかし、二人が再び別れる際に、ミランダがスポックにバイザーを渡さなかったため、スポックは直接メデューサ人を見てしまい発狂してしまいます。カーク達はミランダにスポックの精神を正常にすることをさせますが、ミランダはコロスと合体したスポックに嫉妬し、スポックをそのままにしていました。しかしカークの説得によってようやくスポックは元に戻ります。ちなみにミランダ役の女優は、シーズン2の”Return to Tomorrow”に出ていた人の再登場です。

キャプテン・スカーレットの”Winged Assassin”

キャプテン・スカーレット・アンド・ザ・ミステロンズの第二話の”Winged Assassin”を観ました。2回目にして、このドラマの骨格が分かって来ました。一言で言えば、「SM特撮!(またはSM-SF!)」(笑)キャプテン・スカーレットはミステロンズに改造されて不死身の体(といっても傷ついても死なずに再生するというだけで、普通の人だったら死ぬような苦しみを免れている訳ではない)になっていて、その不死身の体が毎回どのような惨たらしい「殺され方(正確には死の寸前までのいじめられ方)」をされるかが見所になります。エンディングのアニメがまさにそういう感じで、キャプテン・スカーレットが石をくくりつけられて海に沈められた所に鮫が来たりとか、毒蛇に襲われたりとか、倉庫の中で上から重たい箱が多数落ちて来たりとか、部屋の中で両側の壁から針が出てこちらへ迫ってくるとか、まあそういう乗りです。

キャプテン・スカーレット・アンド・ザ・ミステロンズの第二話の”Winged Assassin”を観ました。2回目にして、このドラマの骨格が分かって来ました。一言で言えば、「SM特撮!(またはSM-SF!)」(笑)キャプテン・スカーレットはミステロンズに改造されて不死身の体(といっても傷ついても死なずに再生するというだけで、普通の人だったら死ぬような苦しみを免れている訳ではない)になっていて、その不死身の体が毎回どのような惨たらしい「殺され方(正確には死の寸前までのいじめられ方)」をされるかが見所になります。エンディングのアニメがまさにそういう感じで、キャプテン・スカーレットが石をくくりつけられて海に沈められた所に鮫が来たりとか、毒蛇に襲われたりとか、倉庫の中で上から重たい箱が多数落ちて来たりとか、部屋の中で両側の壁から針が出てこちらへ迫ってくるとか、まあそういう乗りです。

今回の話は「アジア合衆国!」の総裁を無事に祖国に送り届けるのに、ミステロンズが殺害を予告して来て、という内容です。今回の殺され方は、ミステロンズがすり替えた偽のジェット機を止めるために、スペクトラムの装甲車で滑走中の飛行機のタイヤに体当たりするというものです。スペクトラムはこういうスカーレットを「資産」(asset)だと言って酷使しています。いわば虐待、パワハラです。

スター・トレックの第3シーズンの”And the Children Shall Lead”

スター・トレックの第3シーズンの”And the Children Shall Lead”を観ました。エンタープライズ号は惑星連邦から調査団が派遣されている惑星トライアカスから救助信号を受け、カークとスポックとマッコイがその星に降り立ちます。奇妙なことに調査団の大人は全員倒れて死んでいるのに対し、調査に同行していた子供達は自分の両親の死を悲しみもせず、遊び回っていました。一行は子供達6人くらいをエンタープライズ号に連れて行きます。子供達は不思議な歌である種の悪霊のようなものを呼び出し、それによってコントロールされていました。その悪霊はエンタープライズ号をマーカス4という惑星に向けさせるように子供達に命令します。そこで子供達のような仲間を増やすのが目的でした。子供達はエンタープライズ号のクルー達を一人また一人とマインドコントロールし、エンタープライズ号は子供達の制御下に入ってしまいます。ついにはスポックとカークまでマインドコントロールされ、カークは自分がエンタープライズ号の指揮権を失ったと悲しみ絶望しますが、子供達から距離を取ることでなんとか自分の心のコントロールを取り戻します。スポックもまたバルカンの論理の力で正常に戻ります。二人はなんとかエンタープライズ号をスターベース4へのコースに戻そうとしますが、子供達に操られたクルー達に邪魔されます。カークはブリッジに子供達を集め、録音した子供達の歌を流して、悪霊のようなものを呼び出させます。カークはその悪霊みたいなものが自分自身では何の力も無く、媒体が必要なことを見抜きます。そして子供達に、亡くなった一人の博士が持っていたトライコーダーに入っていた、子供達とその両親が遊んでいる動画を見せて、子供達に本当の感情を取り戻させます。子供達は優しかった自分の両親のことを思い出して涙を流し、その過程で悪霊は消え去って行きました。

スター・トレックの第3シーズンの”And the Children Shall Lead”を観ました。エンタープライズ号は惑星連邦から調査団が派遣されている惑星トライアカスから救助信号を受け、カークとスポックとマッコイがその星に降り立ちます。奇妙なことに調査団の大人は全員倒れて死んでいるのに対し、調査に同行していた子供達は自分の両親の死を悲しみもせず、遊び回っていました。一行は子供達6人くらいをエンタープライズ号に連れて行きます。子供達は不思議な歌である種の悪霊のようなものを呼び出し、それによってコントロールされていました。その悪霊はエンタープライズ号をマーカス4という惑星に向けさせるように子供達に命令します。そこで子供達のような仲間を増やすのが目的でした。子供達はエンタープライズ号のクルー達を一人また一人とマインドコントロールし、エンタープライズ号は子供達の制御下に入ってしまいます。ついにはスポックとカークまでマインドコントロールされ、カークは自分がエンタープライズ号の指揮権を失ったと悲しみ絶望しますが、子供達から距離を取ることでなんとか自分の心のコントロールを取り戻します。スポックもまたバルカンの論理の力で正常に戻ります。二人はなんとかエンタープライズ号をスターベース4へのコースに戻そうとしますが、子供達に操られたクルー達に邪魔されます。カークはブリッジに子供達を集め、録音した子供達の歌を流して、悪霊のようなものを呼び出させます。カークはその悪霊みたいなものが自分自身では何の力も無く、媒体が必要なことを見抜きます。そして子供達に、亡くなった一人の博士が持っていたトライコーダーに入っていた、子供達とその両親が遊んでいる動画を見せて、子供達に本当の感情を取り戻させます。子供達は優しかった自分の両親のことを思い出して涙を流し、その過程で悪霊は消え去って行きました。

という内容ですが、このエピソードはトレッキーの間ではあまり人気が無いようで、スポックを演じていたレオナード・ニモイによるとワースト1だそうです。私は特にそんなにひどい話とは思いませんでした。

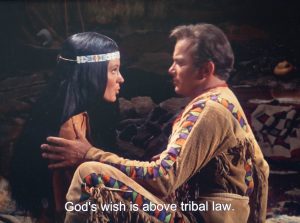

スター・トレックの第3シーズンの”The Paradise Syndrome”

スター・トレックの第3シーズンの”The Paradise Syndrome”を観ました。カーク、スポック、マッコイの3人は小惑星が二ヵ月後に衝突する惑星に住民がいるかを調査に降り立ちます。そこの星は地球にそっくりで、住民はインディアンそのものでした。しかしそこには高度な文明の印であるオベリスクがありました。カークはその前でエンタープライズ号と通信しようとして、急に足元が開いて中に吸い込まれます。そこで不思議な機械による電撃を受けて記憶を無くしてしまいます。そしてその中から出ようとした時に、原住民の女性達がそこに捧げ物を供えに来たのに出くわし、彼女たちはオベリスクから出てきたカークを神だと思います。疑う者もいましたが、カークが溺れて呼吸が止まった少年を人工呼吸で助けて、完全に神として奉られるようになります。やがてカークは酋長の娘と結ばれ、その娘はカークの子供を宿します。しかし、ある日空が曇って雷鳴が轟きます。人々はカークにオベリスクに行って、天変地異を止めるようにいいますが、カークはオベリスクの中に入ることで出来ず、偽物として石を投げつけられ、酋長の娘のミラマーニと二人、気絶してしまいます。一方小惑星のコースを変えようとしたスポック達はエンタープライズ号に戻って、フェイザーで小惑星を破壊しようとしますが、失敗しワープエンジンが焼き切れてしまいます。インパルスエンジンで惑星に向かう間、スポックは不眠不休でオベリスクの文字を解読し、それは高度な文明が残した小惑星のコースを変えるための装置であることを突き止めます。カークとミラマーニが倒されたすぐ後、スポックとマッコイが転送でオベリスクに駆けつけ、カークの記憶を取り戻させます。スポックはカークにオベリスクに落ちた時にやったことを思い出させ、2人は中に入ることが出来ました。そこでスポックが解読した文字に従ってあるボタンを押して、小惑星のコースを首尾良く変更出来ました、という話です。しかしミラマーニとその子供は死んでしまったので、カークは無事に?エンタープライズ号に戻れた、というスター・トレック版ポカホンタスみたいな話でした。

スター・トレックの第3シーズンの”The Paradise Syndrome”を観ました。カーク、スポック、マッコイの3人は小惑星が二ヵ月後に衝突する惑星に住民がいるかを調査に降り立ちます。そこの星は地球にそっくりで、住民はインディアンそのものでした。しかしそこには高度な文明の印であるオベリスクがありました。カークはその前でエンタープライズ号と通信しようとして、急に足元が開いて中に吸い込まれます。そこで不思議な機械による電撃を受けて記憶を無くしてしまいます。そしてその中から出ようとした時に、原住民の女性達がそこに捧げ物を供えに来たのに出くわし、彼女たちはオベリスクから出てきたカークを神だと思います。疑う者もいましたが、カークが溺れて呼吸が止まった少年を人工呼吸で助けて、完全に神として奉られるようになります。やがてカークは酋長の娘と結ばれ、その娘はカークの子供を宿します。しかし、ある日空が曇って雷鳴が轟きます。人々はカークにオベリスクに行って、天変地異を止めるようにいいますが、カークはオベリスクの中に入ることで出来ず、偽物として石を投げつけられ、酋長の娘のミラマーニと二人、気絶してしまいます。一方小惑星のコースを変えようとしたスポック達はエンタープライズ号に戻って、フェイザーで小惑星を破壊しようとしますが、失敗しワープエンジンが焼き切れてしまいます。インパルスエンジンで惑星に向かう間、スポックは不眠不休でオベリスクの文字を解読し、それは高度な文明が残した小惑星のコースを変えるための装置であることを突き止めます。カークとミラマーニが倒されたすぐ後、スポックとマッコイが転送でオベリスクに駆けつけ、カークの記憶を取り戻させます。スポックはカークにオベリスクに落ちた時にやったことを思い出させ、2人は中に入ることが出来ました。そこでスポックが解読した文字に従ってあるボタンを押して、小惑星のコースを首尾良く変更出来ました、という話です。しかしミラマーニとその子供は死んでしまったので、カークは無事に?エンタープライズ号に戻れた、というスター・トレック版ポカホンタスみたいな話でした。

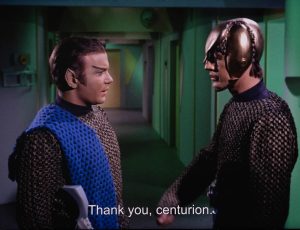

スター・トレックの第3シーズンの”The Enterprise Incident”

スター・トレックの第3シーズンの”The Enterprise Incident”を観ました。マッコイによると最近カークは疲れとストレスのせいか、イライラが募って、正常な判断が出来ない状態にあるようです。そのせいか、突然エンタープライズ号に対し、中立地帯からロミュランの勢力圏にエンタープライズ号を進めるように命じます。その領域に入った時、辺りにロミュランの宇宙船はいなかった筈ですが、たちまち3隻のロミュランの宇宙船にエンタープライズ号は包囲されてしまいます。相手はカークとスポックの2人に向こうの宇宙船に来るように要求します。その代り向こうの将官二人がエンタープライズ号に転送されて来ます。カークは領域侵犯の理由をエンタープライズ号のトラブルのせいにします。しかしスポックは相手に問われて、カークが正気を失って出した命令のためだと証言します。なおロミュランの司令官は女性で、またロミュランは遠い昔にバルカンから別れた種族です。そのため司令官はスポックに特別な興味を示し、連邦を捨ててロミュランに就いてエンタープライズ号の司令官になれと誘惑します。カークは一度牢屋に入れられ逃げようとして電撃ドアで感電し、気を失います。カークはマッコイが呼ばれて治療を受け、なんとか誤魔化してエンタープライズ号に戻ります。そして監禁しているロミュラン人の服を取上げ自分が付け、耳と眉をバルカン風に変装して、再度ロミュランの宇宙船に乗り込みます。実はカークの真の目的は、ロミュランが最近使い出したクローキング装置(宇宙船の姿を外から見えなくする装置)でした。スポックが女司令官とよろしくやって時間を稼いでいる間にカークは無事にクローキング装置を盗み出しエンタープライズ号に戻ります。そしてスポックも転送しようとしたら、女司令官も一緒にエンタープライズ号に転送してしまいます。カークはクルーに全速力で逃げるように命令します。そしてスコッティに盗んだクローキング装置をエンタープライズ号につなげるように命じます。追いかけてきたロミュランの船が近づいたギリギリでクローキング装置が作動し、首尾良くエンタープライズ号は逃走出来た、という話です。ロミュランに関する話はこれが2回目だと思いますが、ロミュランとヴァルカンの怪しい関係が描かれた話でした。ちょっとロミュランの女性司令官の油断が過ぎますが。

スター・トレックの第3シーズンの”The Enterprise Incident”を観ました。マッコイによると最近カークは疲れとストレスのせいか、イライラが募って、正常な判断が出来ない状態にあるようです。そのせいか、突然エンタープライズ号に対し、中立地帯からロミュランの勢力圏にエンタープライズ号を進めるように命じます。その領域に入った時、辺りにロミュランの宇宙船はいなかった筈ですが、たちまち3隻のロミュランの宇宙船にエンタープライズ号は包囲されてしまいます。相手はカークとスポックの2人に向こうの宇宙船に来るように要求します。その代り向こうの将官二人がエンタープライズ号に転送されて来ます。カークは領域侵犯の理由をエンタープライズ号のトラブルのせいにします。しかしスポックは相手に問われて、カークが正気を失って出した命令のためだと証言します。なおロミュランの司令官は女性で、またロミュランは遠い昔にバルカンから別れた種族です。そのため司令官はスポックに特別な興味を示し、連邦を捨ててロミュランに就いてエンタープライズ号の司令官になれと誘惑します。カークは一度牢屋に入れられ逃げようとして電撃ドアで感電し、気を失います。カークはマッコイが呼ばれて治療を受け、なんとか誤魔化してエンタープライズ号に戻ります。そして監禁しているロミュラン人の服を取上げ自分が付け、耳と眉をバルカン風に変装して、再度ロミュランの宇宙船に乗り込みます。実はカークの真の目的は、ロミュランが最近使い出したクローキング装置(宇宙船の姿を外から見えなくする装置)でした。スポックが女司令官とよろしくやって時間を稼いでいる間にカークは無事にクローキング装置を盗み出しエンタープライズ号に戻ります。そしてスポックも転送しようとしたら、女司令官も一緒にエンタープライズ号に転送してしまいます。カークはクルーに全速力で逃げるように命令します。そしてスコッティに盗んだクローキング装置をエンタープライズ号につなげるように命じます。追いかけてきたロミュランの船が近づいたギリギリでクローキング装置が作動し、首尾良くエンタープライズ号は逃走出来た、という話です。ロミュランに関する話はこれが2回目だと思いますが、ロミュランとヴァルカンの怪しい関係が描かれた話でした。ちょっとロミュランの女性司令官の油断が過ぎますが。

キャプテン・スカーレットの第一話、”The Mysterons”

これまで「巨人の惑星」と「スター・トレック」を交互に観ていましたが、「巨人の惑星」は観終わりました。それで何を次に観ようかと思い、ジェリー・アンダーソンのStingrayを二話ほど観ましたが、内容がお子様向けでイマイチでした。なので、別にまたブルーレイを取り寄せ、キャプテン・スカーレットを観ることにしました。まずはキャプテン・スカーレット・アンド・ザ・ミステロンズ(これが正式なタイトルですが長い)の第一話、”The Mysterons”を観ました。うーん、これが日本であまり受けなかったのは良く分かるような気がします。(子供の時、このドラマは存在は知っていましたがほとんど観ていませんでした。)

これまで「巨人の惑星」と「スター・トレック」を交互に観ていましたが、「巨人の惑星」は観終わりました。それで何を次に観ようかと思い、ジェリー・アンダーソンのStingrayを二話ほど観ましたが、内容がお子様向けでイマイチでした。なので、別にまたブルーレイを取り寄せ、キャプテン・スカーレットを観ることにしました。まずはキャプテン・スカーレット・アンド・ザ・ミステロンズ(これが正式なタイトルですが長い)の第一話、”The Mysterons”を観ました。うーん、これが日本であまり受けなかったのは良く分かるような気がします。(子供の時、このドラマは存在は知っていましたがほとんど観ていませんでした。)

(1)地球側がむしろ悪者

火星で探査船が見つけたミステロンズの都市を、相手は歓迎しようとしていたのに、カメラを攻撃兵器と勘違いし、警告も無くいきなり攻撃して都市を破壊します。都市はミステロンズの再生装置ですぐ元に戻りましたが、ミステロンズ側は地球人を好戦的と判断し(実際にその通りです)、攻撃するようになります。

(2)主人公が暗い

主人公のキャプテン・スカーレットの表情がほとんど無く、何を考えているか良く分かりません。しかも初登場後すぐにミステロンズの攻撃で乗っていた車を爆破され、改造か何かされてミステロンズの武器としてスペクトラムでまた働き始めます。それで世界連邦の大統領をミステロンズの指示で誘拐しようとして失敗し、200mぐらいの高さから落ちますが何故か死なず、そのショックでミステロンズのコントロールが解け、なおかつミステロンズの探知能力を持っているという設定です。

(3)スペクトラム・エンジェルスという戦闘機部隊のパイロットが全員女性で、しかも何かなまった英語(インド?)を話します。制服はファッショナブルでこれはシルビア・アンダーソン(ジェリーの奥さん。サンダーバードのレディー・ペネロープのモデル)の趣味だと思います。

(4)メカはそれなりに格好いいです。

お話としてはエイリアンとの戦いで、UFOに近い感じです。

英語字幕は無かったですが、まあ何とか意味は取れました。