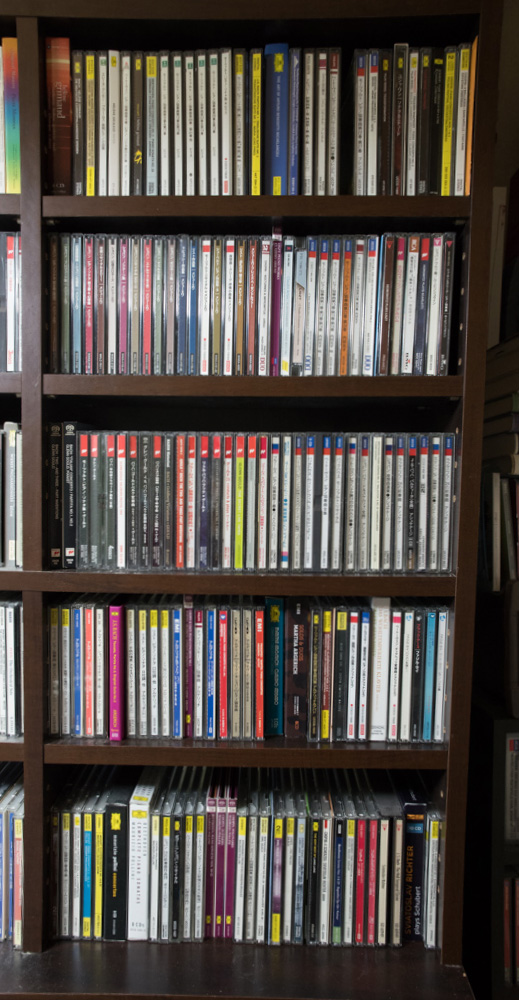

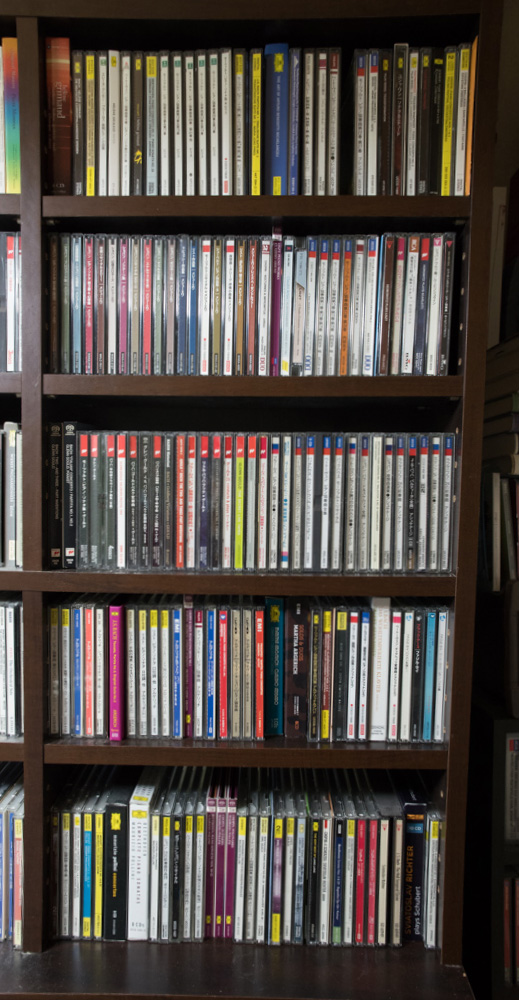

ピアノのCDの棚卸しをやりました。今までは作曲家順だったのを演奏家順にしました。以下が2枚以上持っているピアニスト。1位は意外にもマレイ・ペライアでした。確かに箱物を3つも持っているので…メジューエワが多いと思っていましたが、実はグレン・グールドの方がまだ多かった…

ピアノのCDの棚卸しをやりました。今までは作曲家順だったのを演奏家順にしました。以下が2枚以上持っているピアニスト。1位は意外にもマレイ・ペライアでした。確かに箱物を3つも持っているので…メジューエワが多いと思っていましたが、実はグレン・グールドの方がまだ多かった…

マレイ・ペライア 33

マウリツィオ・ポリーニ 31

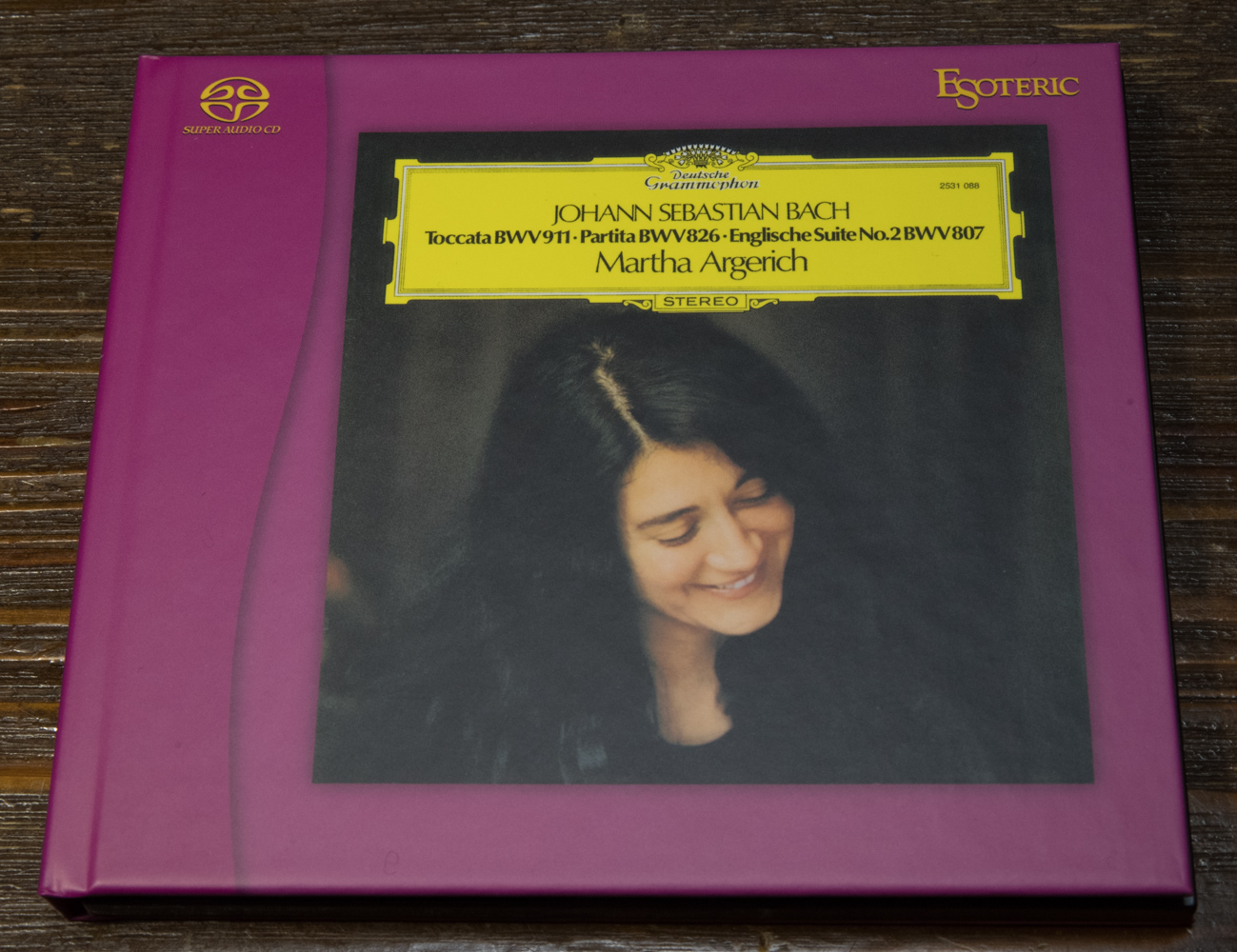

マルタ・アルゲリッチ 29

グレン・グールド 20

スヴァトラフ・リヒテル 19

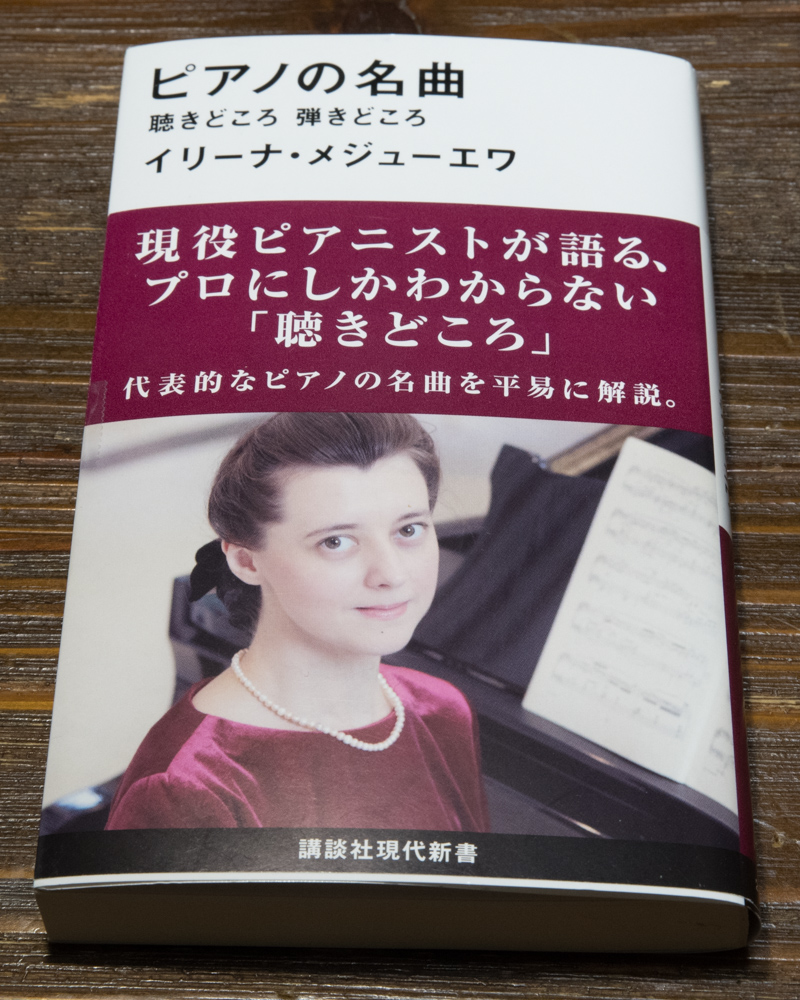

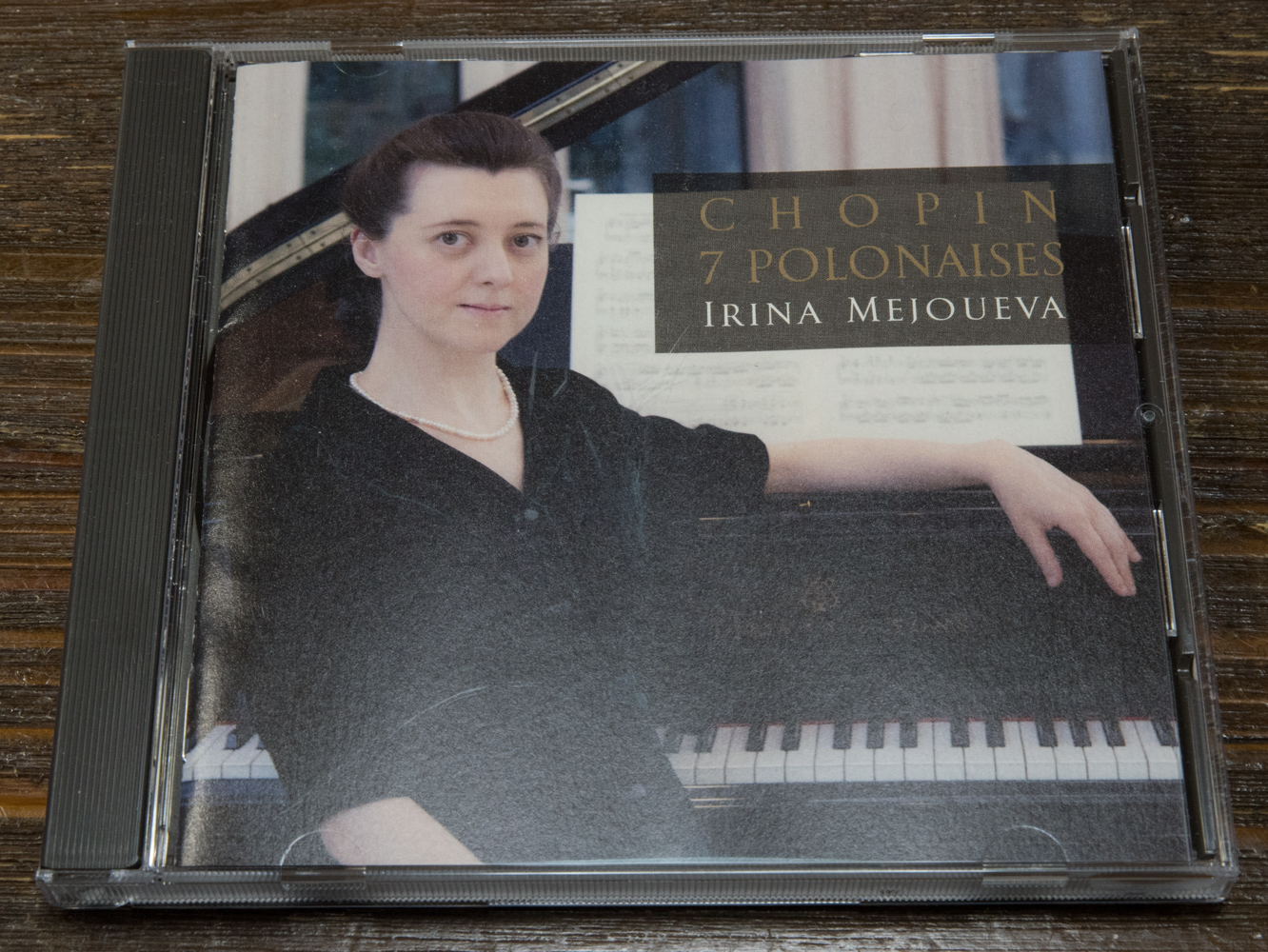

イリーナ・メジューエワ 18

内田光子 16

ヴィルヘルム・バックハウス 15

エレーヌ・グリモー 14

クラウディオ・アラウ 14

ルドルフ・ブッフビンダー 14

ウラジーミル・アシュケナージ 11

ダニエル・バレンボイム 11

マリア・ジョアン・ピリス 11

アリシア・デ・ラローチャ 10

サンソン・フランソワ 10

ベネディッティ・ミケランジェリ 10

ヴァレリー・アファナシエフ 7

ウラジーミル・ホロヴィッツ 6

エミール・ギレリス 6

ラザール・ベルマン 6

ラドゥー・ルプー 6

イングリッド・ヘブラー 5

クララ・ハスキル 5

バドゥラ=スコダ 5

アルフレッド・ブレンデル 4

河村尚子 4

クリスティアン・ツィマーマン 4

清水和音 4

ジャン=マルク・ルイサダ 4

ジョン・オグドン 4

辻井伸行 4

ファジル・サイ 4

ユジャ・ワン 4

ラン・ラン 4

アリス・紗良・オット 3

アンドラーシュ・シフ 3

イーゴ・ポゴレリチ 3

ヴィルヘルム・ケンプ 3

エフゲニー・キーシン 3

ソロモン 3

マルカンドレ・アムラン 3

レイフ・オヴェ・アンスネス 3

アルトゥール・ルービンシュタイン 2

ヴラディーミル・ソフロニツキー 2

スタニスラフ・ネイガウス 2

スタニスラフ・ブーニン 2

ディヌ・リパッティ 2

ラファウ・ブレハッチ 2

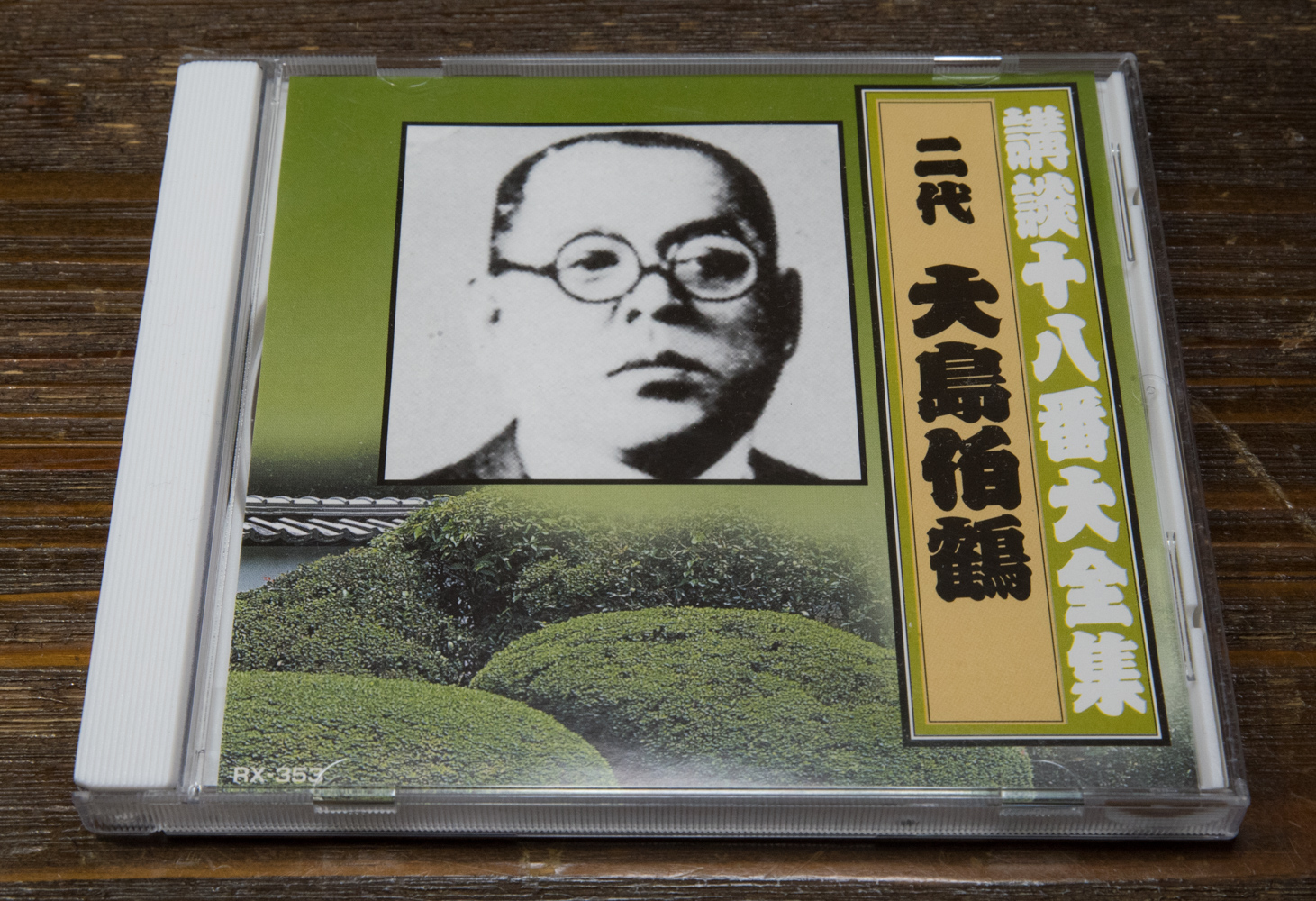

二代 大島伯鶴の「寛永三馬術 度々平住込み」「寛永三馬術 平九郎浪人の巻」を聴きました。間垣平九郎は、将軍家光の前で、愛宕神社の男坂という絶壁のような急な石段を馬で駆け上がり、梅の枝を手折って駆け下りてきて、家光よりお褒めをいただいて出世した、という伝説の人です。そのお話は「寛永三馬術 出世の春駒」というお話ですが、このCDに入っているのはその後日談で、讃岐に戻った平九郎が度々兵という筑後の柳川からやってきた男を仲間としますが、その度々兵が藩の重役の弟といさかいを起こして、結局浪人するまでの話です。大衆小説は最初「新講談」と呼ばれましたが、確かに講談のお話の調子は初期の大衆小説に近いですね。

二代 大島伯鶴の「寛永三馬術 度々平住込み」「寛永三馬術 平九郎浪人の巻」を聴きました。間垣平九郎は、将軍家光の前で、愛宕神社の男坂という絶壁のような急な石段を馬で駆け上がり、梅の枝を手折って駆け下りてきて、家光よりお褒めをいただいて出世した、という伝説の人です。そのお話は「寛永三馬術 出世の春駒」というお話ですが、このCDに入っているのはその後日談で、讃岐に戻った平九郎が度々兵という筑後の柳川からやってきた男を仲間としますが、その度々兵が藩の重役の弟といさかいを起こして、結局浪人するまでの話です。大衆小説は最初「新講談」と呼ばれましたが、確かに講談のお話の調子は初期の大衆小説に近いですね。