パーヴォ・ヤルヴィ指揮/ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメンのベートーヴェン交響曲全集を聴きました。

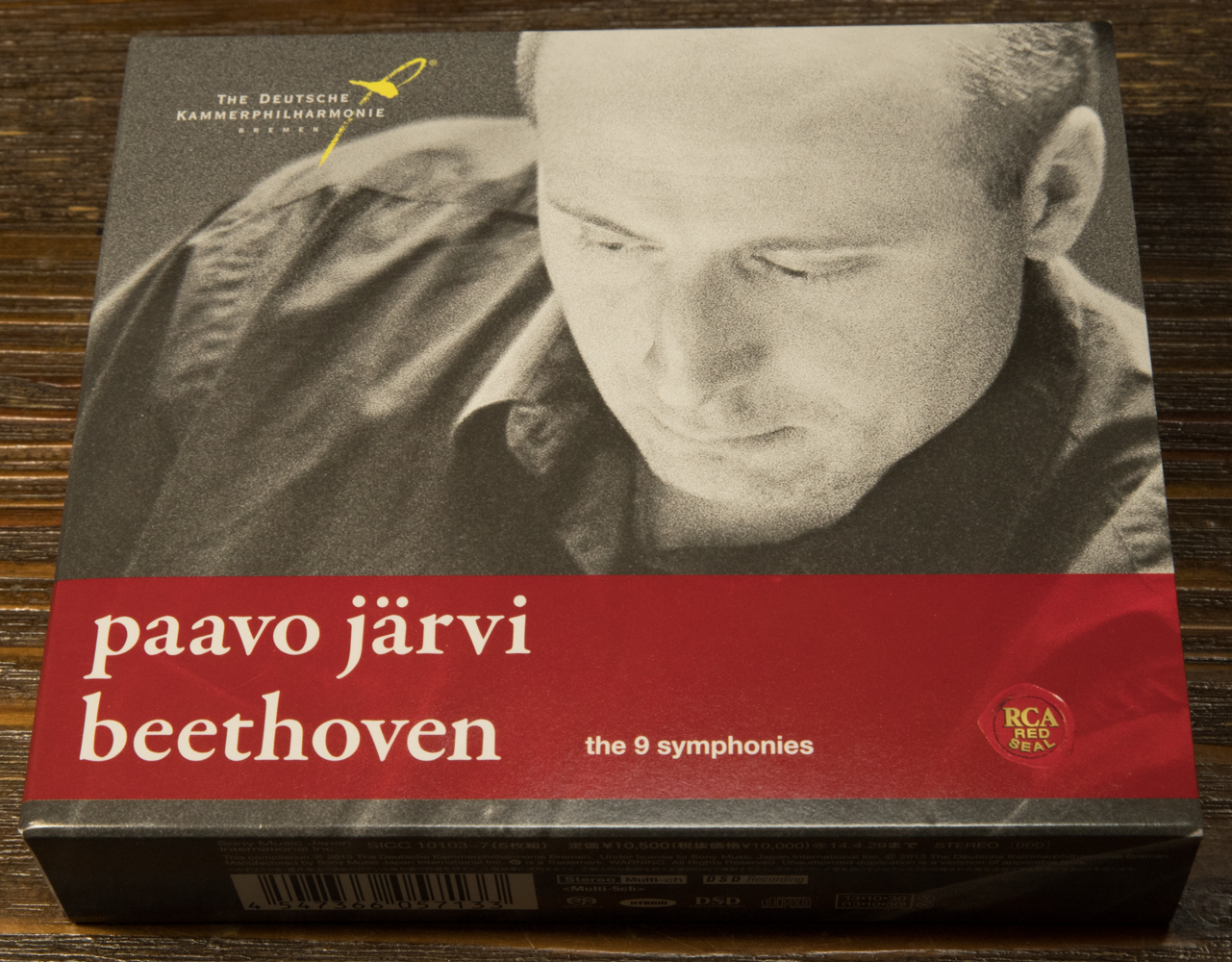

パーヴォ・ヤルヴィ指揮/ドイツ・カンマーフィルハーモニー・ブレーメンのベートーヴェン交響曲全集を聴きました。

通常、ベートーヴェン交響曲全集のCDの一枚目の一曲目は、第1番か第2番のどちらかが普通ですが、この全集では何故か突然3番「エロイカ」から始まります。このエロイカがとても良いのです。颯爽としたテンポでいて、アクセントもしっかり刻み、何よりキビキビした演奏です。とても気に入りました。全体では出来不出来はそれなりにあるように思いますが、今まで聴いてきたベートーヴェン交響曲全集(30種類以上)の中でもベスト5には間違いなく入る演奏のように思います。ベーレンライター版の全集ではたぶん一番いいんではないかと思います。(ほぼ同時にラトル/ベルリンフィルも聴きましたが、そちらよりもずっといいです。)ヤルヴィは現在N響の首席指揮者です。一度生で聴いてみたくなりました。

カテゴリー: Music

ラファエル・クーベリックのベートーヴェン交響曲全集

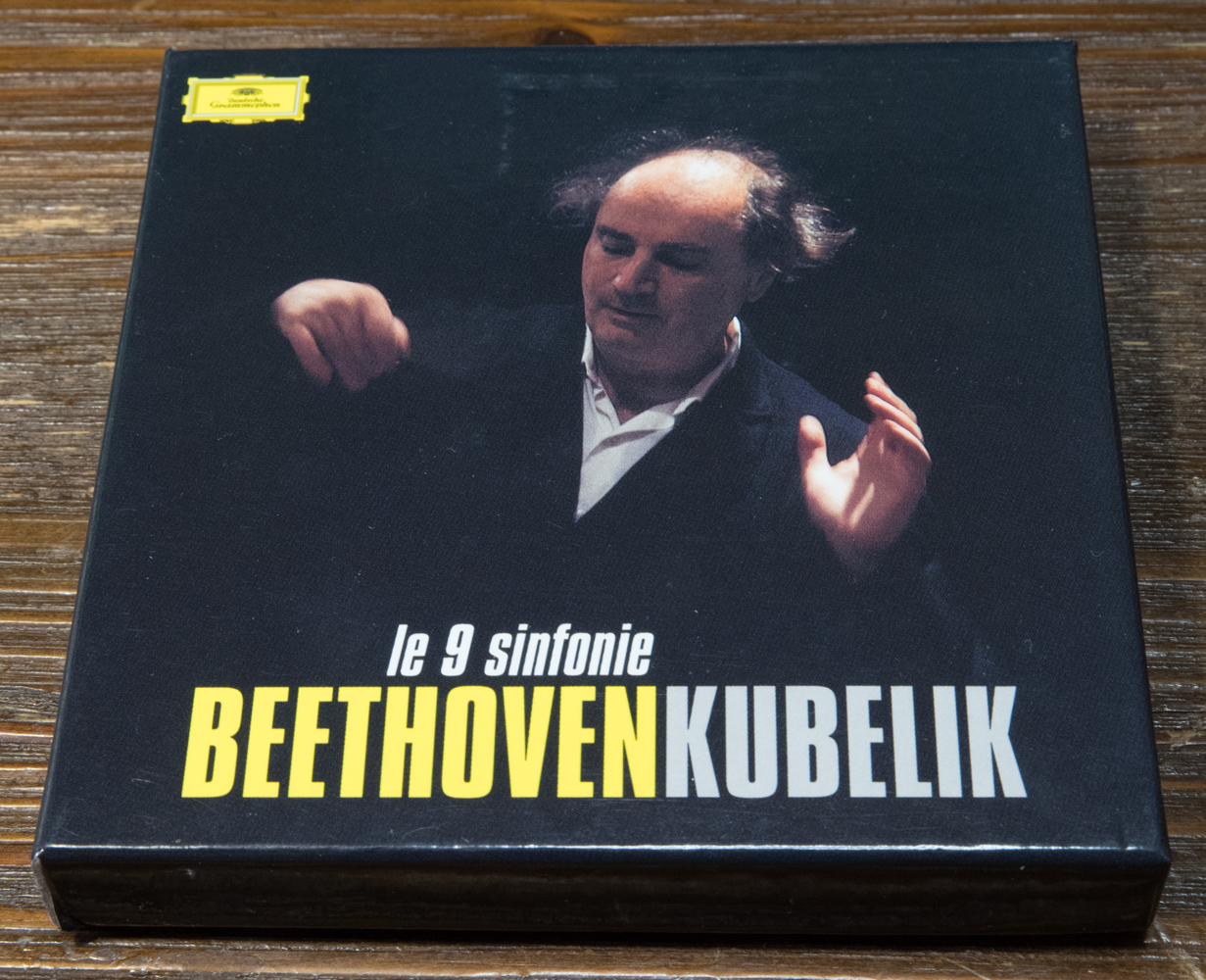

ラファエル・クーベリックのベートーヴェン交響曲全集を聴いています。この全集は1番から9番まで全部違うオーケストラというので話題になった全集です。第1番:ロンドン交響楽団、第2番:アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団、第3番:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、第4番:イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団、第5番:ボストン交響楽団、第6番:パリ管弦楽団、第7番:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、第8番:クリーヴランド管弦楽団、第9番:バイエルン放送交響楽団、となっています。

ラファエル・クーベリックのベートーヴェン交響曲全集を聴いています。この全集は1番から9番まで全部違うオーケストラというので話題になった全集です。第1番:ロンドン交響楽団、第2番:アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団、第3番:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、第4番:イスラエル・フィルハーモニー管弦楽団、第5番:ボストン交響楽団、第6番:パリ管弦楽団、第7番:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団、第8番:クリーヴランド管弦楽団、第9番:バイエルン放送交響楽団、となっています。

そういう全集だと一種の「際物」かと一瞬思うのですが、聴いてみたら骨太で力強い中に、チェコ出身の指揮者らしい柔らかさもあり、素晴らしい全集でした。

こういうオケの振り分け企画が成立したというのも、クーベリックが戦後亡命して色んなオケを渡り歩いたという経歴から可能になったものではないかと思います。(クーベリックは戦前チェコフィルの常任指揮者でしたが、1948年にチェコが共産化すると、イギリスに亡命しました。)1番から9番までの中では、クーベリックが一番長く付き合ったバイエルン放送響との9番が一番いいと思います。

カラヤン/ベルリンフィルのベートーヴェン交響曲全集(1961年~62年録音)

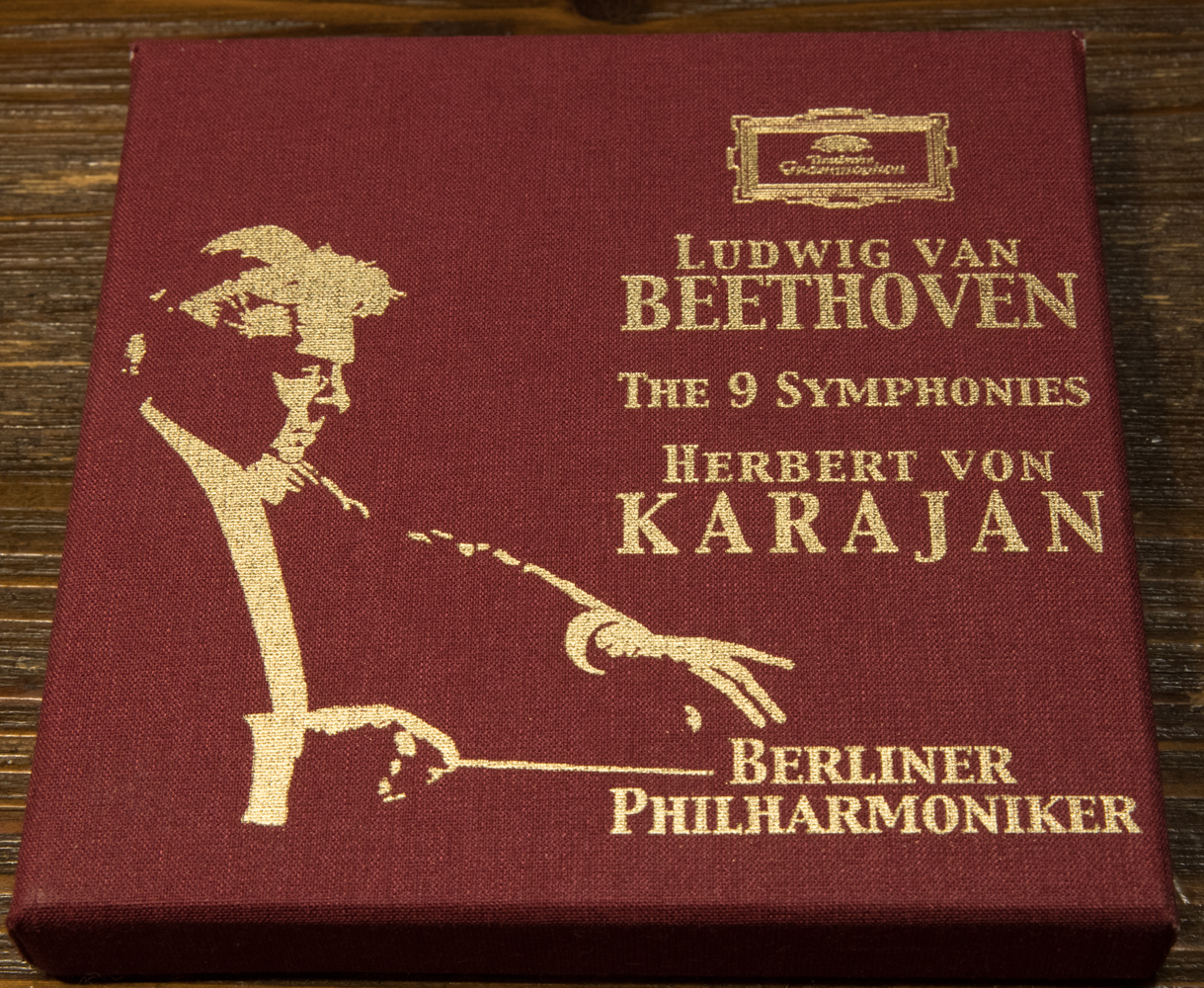

カラヤン/ベルリンフィルのベートーヴェン交響曲全集(1961年~62年録音)を聴きました。カラヤンのベートーヴェン交響曲全集には、映像とライブを除くと、フィルハーモニア管弦楽団との最初の全集(所持)、そしてこの60年代の全集、70年代の全集(所持)、80年代の全集となります。そのうち、1960年代のがカラヤンがまだ50代で元気が良かった頃のものです。1970年代になるとカラヤンは音楽の外面的な美しさというか、アンサンブルの磨き込みや滑らかさに注力するようになり、その反面強いアクセントが失われた感じになり、私は1970年代のカラヤンのベートーヴェンはあまり好みではありません。また、私が最初に買ったクラシックのLPはカラヤン/ベルリンフィルの「運命・未完成」で、その運命はこの1960年代の全集のものです。当時アンチカラヤンもたくさんいて、この60年代の全集は録音テープ継ぎ接ぎで作ったとか文句言われたものですが(実際ヘッドフォンで注意深く聴くと、テープの継ぎ目でノイズの感じが変わるのが実感できました)、今聴くととても懐かしく感じます。その5番と9番が良い出来だと思います。

カラヤン/ベルリンフィルのベートーヴェン交響曲全集(1961年~62年録音)を聴きました。カラヤンのベートーヴェン交響曲全集には、映像とライブを除くと、フィルハーモニア管弦楽団との最初の全集(所持)、そしてこの60年代の全集、70年代の全集(所持)、80年代の全集となります。そのうち、1960年代のがカラヤンがまだ50代で元気が良かった頃のものです。1970年代になるとカラヤンは音楽の外面的な美しさというか、アンサンブルの磨き込みや滑らかさに注力するようになり、その反面強いアクセントが失われた感じになり、私は1970年代のカラヤンのベートーヴェンはあまり好みではありません。また、私が最初に買ったクラシックのLPはカラヤン/ベルリンフィルの「運命・未完成」で、その運命はこの1960年代の全集のものです。当時アンチカラヤンもたくさんいて、この60年代の全集は録音テープ継ぎ接ぎで作ったとか文句言われたものですが(実際ヘッドフォンで注意深く聴くと、テープの継ぎ目でノイズの感じが変わるのが実感できました)、今聴くととても懐かしく感じます。その5番と9番が良い出来だと思います。

カラヤンという指揮者は、作曲家の柴田南雄さんに言わせると、「その時々の時代の要求に応じて演奏スタイルを変え続けてきた」指揮者になります。このことはジャズのマイルス・デイヴィスも同じことが当てはまると思います。(どちらもそれぞれの分野で「帝王」と呼ばれました。)1960年代の時代の要求とは、1950年代までの表現主義的・ロマン的なスタイルとは打って変わった、かっちりして楽譜に忠実な柴田さん式に言えば「新古典主義」的演奏ということになりますが、それだけではなく、1960年代という熱気にあふれていた時代のエネルギー感も反映していると思います。

カール・シューリヒトのベートーヴェン交響曲全集

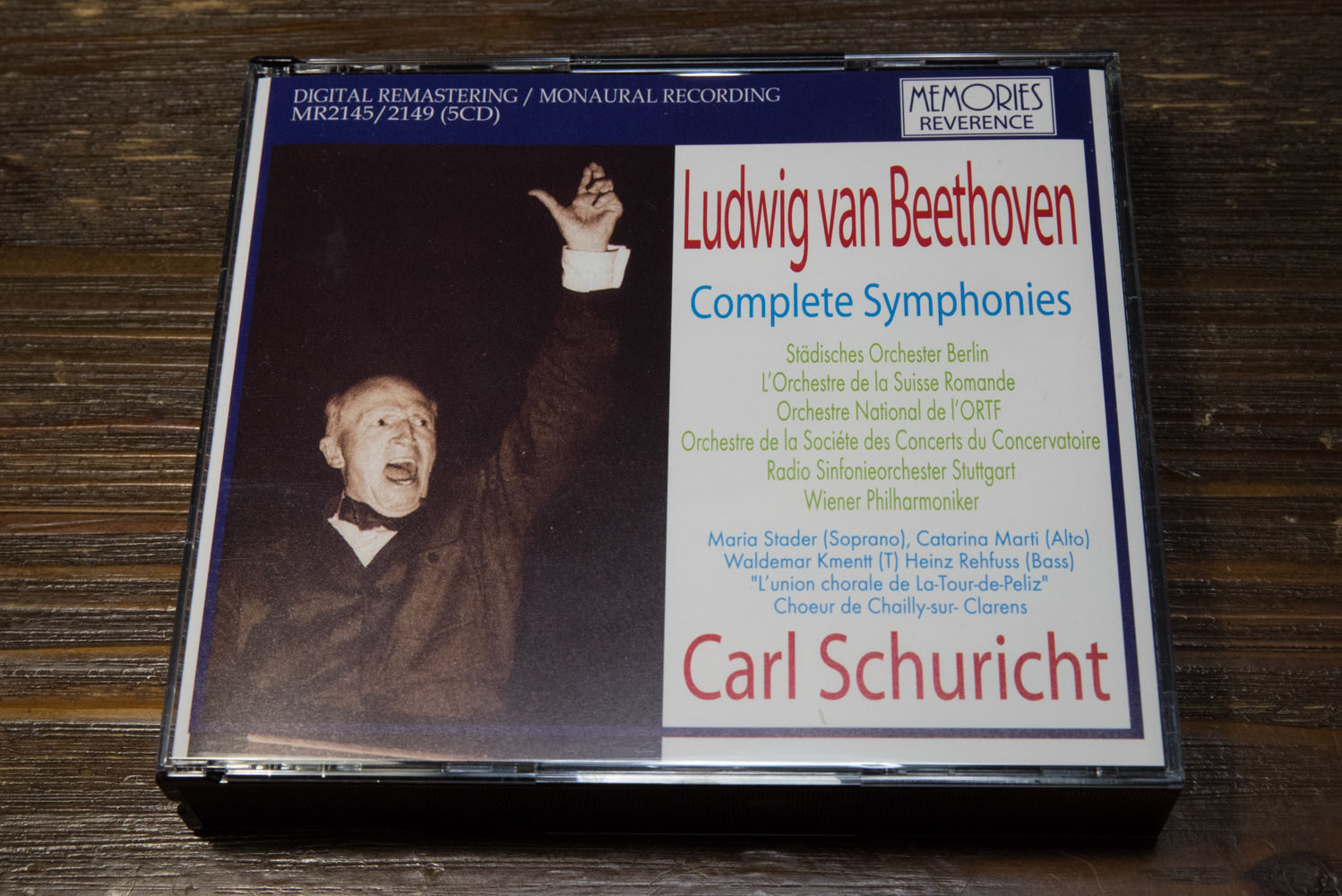

カール・シューリヒトのベートーヴェン交響曲全集を聴きました。最初から全集として企画されたものではなく、1941年から1956年までの色んなオケとの録音を集めたもの。(モノラル録音)Amazonでわずか1,892円で買いました。(5枚組)1番から8番まではトスカニーニの名盤を聴いたすぐ後ということもあって、特に印象に残ったものはなかったのですが、9番を聴いてぶっ飛びました。第4楽章の出だしで、猛烈なスピード+金管の最強奏。トランペットがついていけていなくて音を外しています。こんなぶち切れたような演奏を聴いたのは初めてです。シューリヒトというと、「玄人好みの指揮者」「枯淡の境地」という感じで、特に最初聴いたブルックナーの7番(ハーグフィル)とかモーツァルトのハフナー交響曲(ウィーンフィル)はそんな印象でした。しかし、シューリヒトは一説によると、2回と同じ演奏はしなかった人ということで、今回の第9は今までのシューリヒトのイメージを粉々に打ち砕くようなインパクトがありました。この9番を聴くためだけで、1,892円は本当に安いです。この9番は1954年の録音で、オケはフランス国立放送管弦楽団です。

カール・シューリヒトのベートーヴェン交響曲全集を聴きました。最初から全集として企画されたものではなく、1941年から1956年までの色んなオケとの録音を集めたもの。(モノラル録音)Amazonでわずか1,892円で買いました。(5枚組)1番から8番まではトスカニーニの名盤を聴いたすぐ後ということもあって、特に印象に残ったものはなかったのですが、9番を聴いてぶっ飛びました。第4楽章の出だしで、猛烈なスピード+金管の最強奏。トランペットがついていけていなくて音を外しています。こんなぶち切れたような演奏を聴いたのは初めてです。シューリヒトというと、「玄人好みの指揮者」「枯淡の境地」という感じで、特に最初聴いたブルックナーの7番(ハーグフィル)とかモーツァルトのハフナー交響曲(ウィーンフィル)はそんな印象でした。しかし、シューリヒトは一説によると、2回と同じ演奏はしなかった人ということで、今回の第9は今までのシューリヒトのイメージを粉々に打ち砕くようなインパクトがありました。この9番を聴くためだけで、1,892円は本当に安いです。この9番は1954年の録音で、オケはフランス国立放送管弦楽団です。

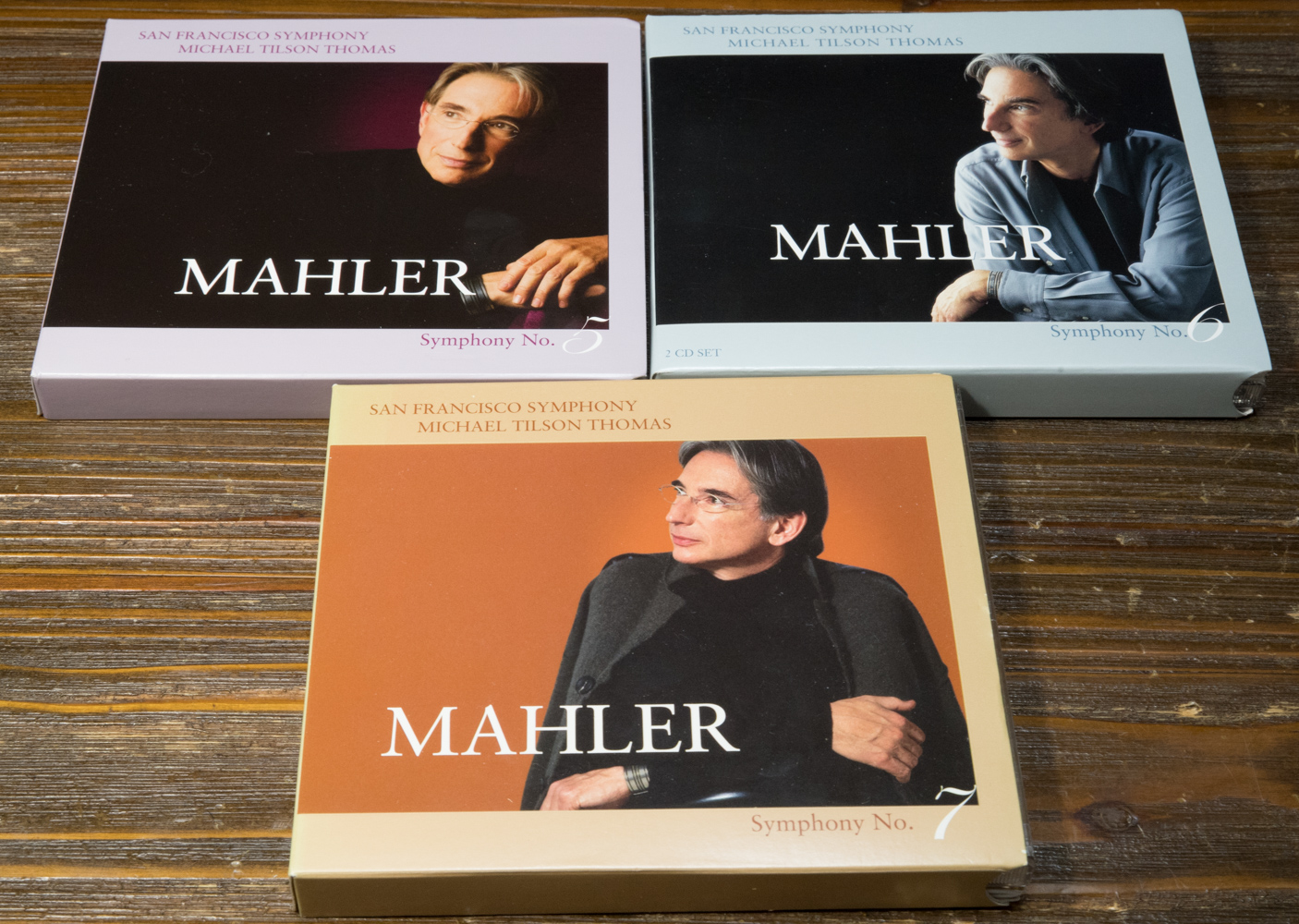

マイケル・ティルソン・トーマス指揮サンフランシスコ交響楽団のマーラーの交響曲全集

マイケル・ティルソン・トーマス指揮サンフランシスコ交響楽団のマーラーの交響曲全集を全部取得完了しました。7番、9番、大地の歌だけ持っていたのを、他のも欲しくなって一枚一枚中古も含めて買い揃えたもの。マーラーの交響曲もこれまで色々な指揮者、バーンスタイン、アバド、メータ、クレンペラー、テンシュテット、シノーポリ、ブーレーズ、ゲルギエフ、インバル、マーツァル、クーベリック他で聴いてきましたが、このティルソン・トーマスのが演奏と録音を併せて最高のもののように思います。派手さはありませんが、どの曲もじっくり聴かせてくれます。パックツアーの観光ガイドみたいな指揮のゲルギエフあたりとは対照的です。アバドのスタイルに近いと思いますが、アバドより一層洗練されており、深みもあります。またバーンスタインみたいなドロドロした情念とも無縁です。21世紀のマーラー演奏のスタンダードといっていいのではないでしょうか。

マイケル・ティルソン・トーマス指揮サンフランシスコ交響楽団のマーラーの交響曲全集を全部取得完了しました。7番、9番、大地の歌だけ持っていたのを、他のも欲しくなって一枚一枚中古も含めて買い揃えたもの。マーラーの交響曲もこれまで色々な指揮者、バーンスタイン、アバド、メータ、クレンペラー、テンシュテット、シノーポリ、ブーレーズ、ゲルギエフ、インバル、マーツァル、クーベリック他で聴いてきましたが、このティルソン・トーマスのが演奏と録音を併せて最高のもののように思います。派手さはありませんが、どの曲もじっくり聴かせてくれます。パックツアーの観光ガイドみたいな指揮のゲルギエフあたりとは対照的です。アバドのスタイルに近いと思いますが、アバドより一層洗練されており、深みもあります。またバーンスタインみたいなドロドロした情念とも無縁です。21世紀のマーラー演奏のスタンダードといっていいのではないでしょうか。

日立コール・ファミリエ第18回演奏会

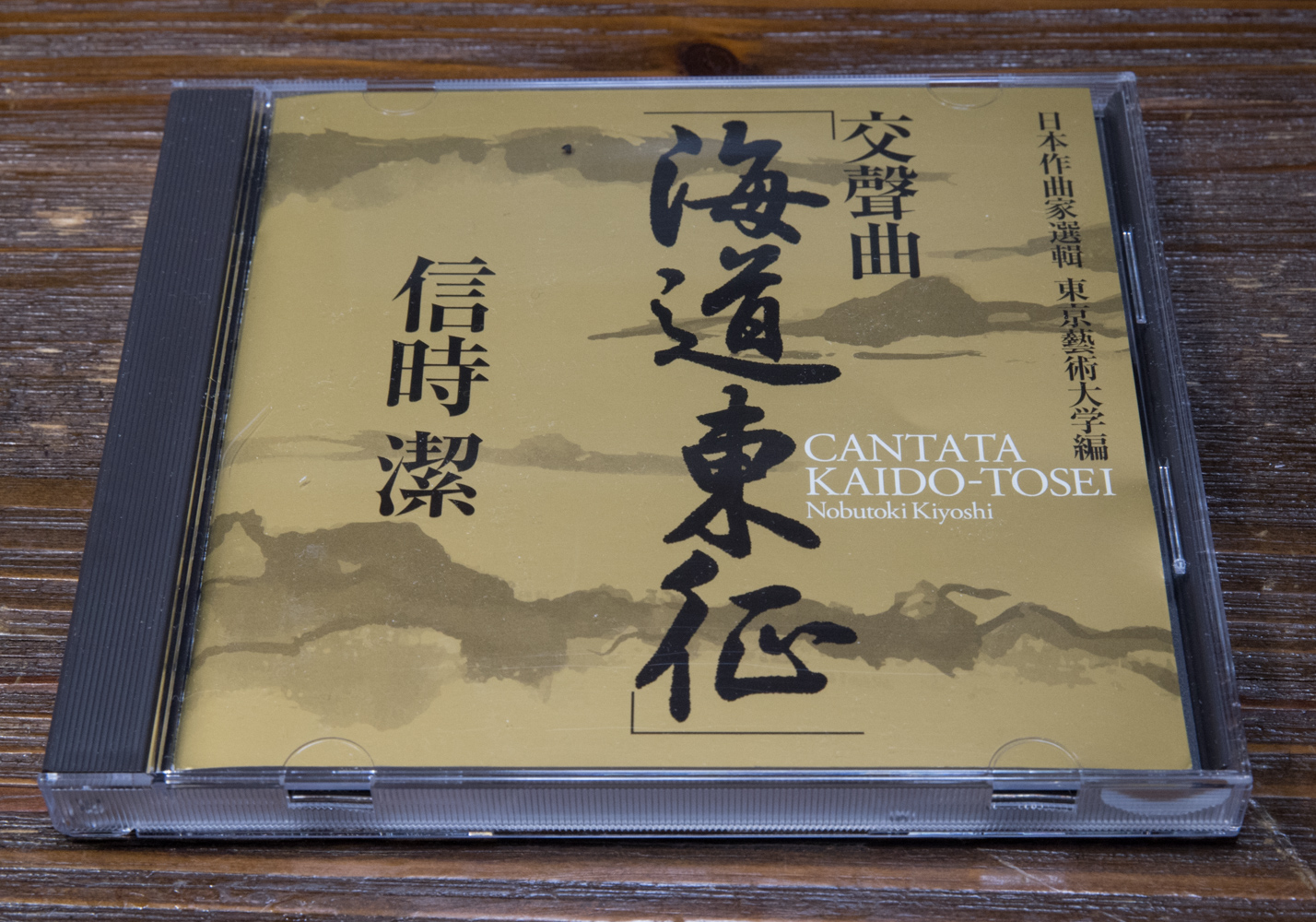

信時潔の交聲曲「海道東征」

信時潔の交聲曲「海道東征」を聴きました。いわゆる「神武東征」のお話しを北原白秋が詩にまとめ、それに信時潔が曲を付けて、皇紀二千六百年の式典用として作られた曲です。

信時潔の交聲曲「海道東征」を聴きました。いわゆる「神武東征」のお話しを北原白秋が詩にまとめ、それに信時潔が曲を付けて、皇紀二千六百年の式典用として作られた曲です。

信時潔は一般的には「海行かば」の作曲者として知られていますが、私にとっては特別な作曲家で、それは何故かというと、私が出た小学校(下関市立文関小学校、正確には小学校6年の10月で転校したので卒業はしていません)の校歌を作曲した人だからです。この校歌、ここでMP3ファイルで聴くことができますが、今改めて聴いても、希望に満ちていていながら荘重でもあり、素晴らしい曲だと思います。文関小学校の後、中学校2校、高校1校、大学と色々校歌を聴きましたが、この文関小学校の校歌が一番良く出来ていると思います。信時潔は校歌を全部で1000曲も作曲したそうで、その中の一つに過ぎないのでしょうが、少なくとも手抜きの仕事はしていません。

「海道東征」に戻りますが、信時らしい荘重でかつ牧歌的な所もある名曲と思います。内容が内容だけに、戦後は演奏される機会も多くないようですが、一度は聴いてみる価値があると思います。

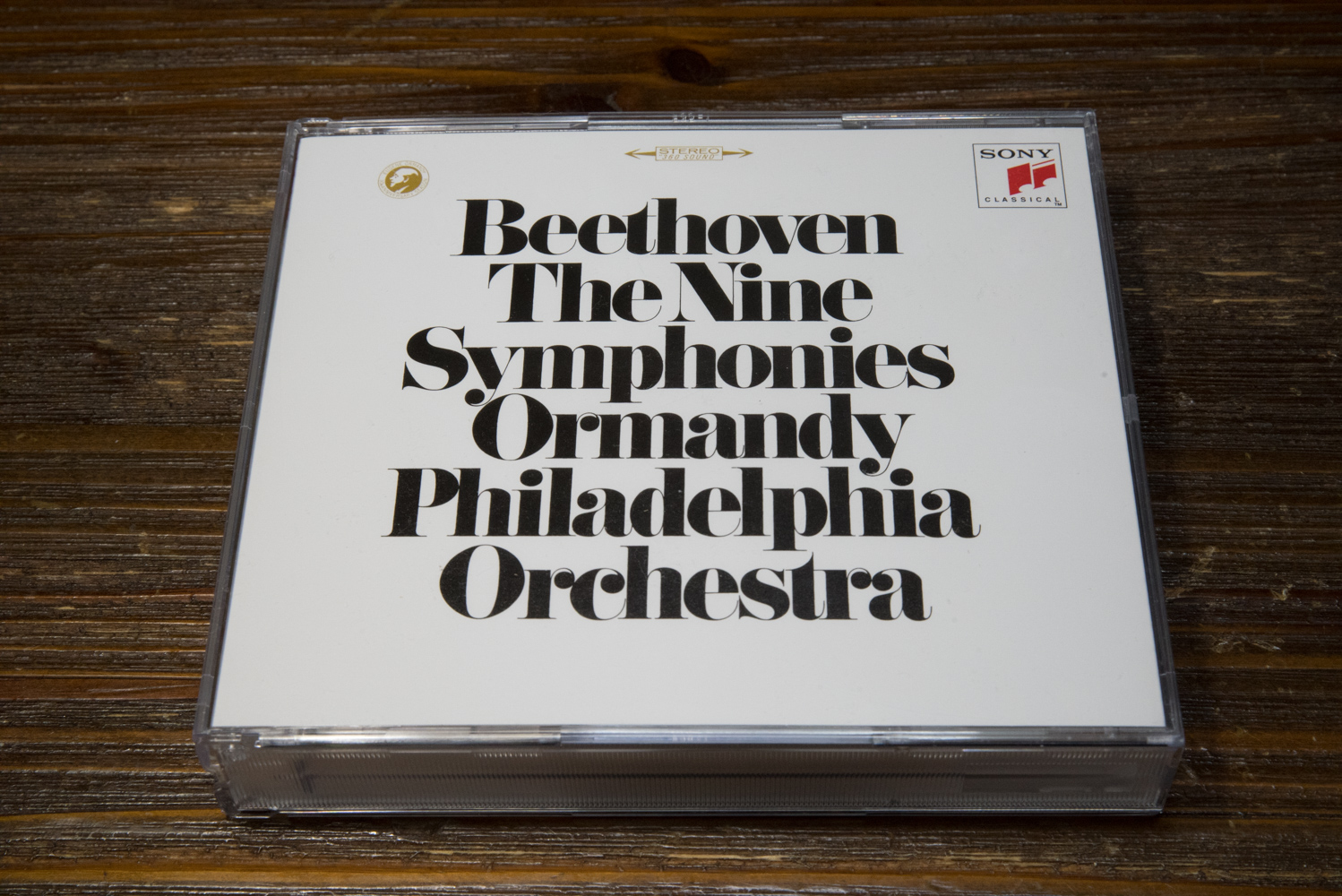

オーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団のベートーヴェン交響曲全集

オーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団のベートーヴェン交響曲全集を聴きました。ハンガリーという国は多数の名指揮者を出しています。ジョージ・ソルティ(ゲオルグ・ショルティ)、ジョージ・セル、アンタル・ドラティ、アルトゥール・ニキシュ、イシュトヴァン・ケルテスなどです。共通したイメージは、「音が硬い」ということで、ショルティとセルが典型かもしれませんが、鋭角的でとがった音を出すイメージがあります。ユージン・オーマンディーもそのハンガリー出身なのですが、オーマンディーだけはこの「音が硬い」というイメージがまるでなく、まずその正反対です。その指揮するオケの音は「フィラデルフィア・サウンド」と呼ばれたゴージャスな音ですが、本当は「オーマンディー・トーン」と呼ぶべきだそうです。

オーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団のベートーヴェン交響曲全集を聴きました。ハンガリーという国は多数の名指揮者を出しています。ジョージ・ソルティ(ゲオルグ・ショルティ)、ジョージ・セル、アンタル・ドラティ、アルトゥール・ニキシュ、イシュトヴァン・ケルテスなどです。共通したイメージは、「音が硬い」ということで、ショルティとセルが典型かもしれませんが、鋭角的でとがった音を出すイメージがあります。ユージン・オーマンディーもそのハンガリー出身なのですが、オーマンディーだけはこの「音が硬い」というイメージがまるでなく、まずその正反対です。その指揮するオケの音は「フィラデルフィア・サウンド」と呼ばれたゴージャスな音ですが、本当は「オーマンディー・トーン」と呼ぶべきだそうです。

私がクラシック音楽を聴き始めた1970年代の終わり頃には、オーマンディー指揮フィラデルフィア管弦楽団のLPレコードはレコード店にあふれるようにありました。しかし、それはどちらかというと通俗名曲の類いが多かったように思います。そして今はオーマンディーは何故か高く評価されることがなくなっています。以前、ブラームスの交響曲第1番を200種類以上集めたことがありますが、その時入手に一番苦労したのがオーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団のものでした。それはかつてどこでも売っていたものでしたが、その時は結局CDでは入手できず、eBayというオークションサイトで、LPレコードを入手したに留まりました。数年後にタワーレコードがオーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団のブラームス交響曲全集を復刻してくれてようやくCDを手にすることができました。

前置きが長くなりましたが、このオーマンディー/フィラデルフィア管弦楽団のベートーヴェン全集は素晴らしいです。どこにも奇をてらった所がなく、堂々とした名演奏です。手持ちで15種類以上のベートーヴェン交響曲全集がありますが、その中でもベスト3くらいには入るものだと思います。特に3番のエロイカがいいと思います。

マリス・ヤンソンス指揮バイエルン放送響のベートーヴェン交響曲全集

マリス・ヤンソンス指揮バイエルン放送響のベートーヴェン交響曲全集を聴きました。ベートーヴェンの交響曲全集はブラームスの1番みたいに積極的に買い集めた記憶はないのですが、いつの間にか増えていて、今回のヤンソンスので12種類目です。手持ちは以下の通り。

マリス・ヤンソンス指揮バイエルン放送響のベートーヴェン交響曲全集を聴きました。ベートーヴェンの交響曲全集はブラームスの1番みたいに積極的に買い集めた記憶はないのですが、いつの間にか増えていて、今回のヤンソンスので12種類目です。手持ちは以下の通り。

1.フルトヴェングラー/ウィーンフィル他

2.クレンペラー/フィルハーモニア・ニューフィルハーモニア

3.バーンスタイン/ニューヨークフィル

4.バーンスタイン/ウィーンフィル

5.カラヤン/ベルリンフィル(1975-1977年録音)

6.イッセルシュテット/ウィーンフィル

7.クリュイタンス/ベルリンフィル

8.ガーディナー/オルケストル・レヴォリューショネル・エ・ロマンティーク

9.ノリントン/ロンドン・クラシカル・プレイヤーズ

10.ティーレマン/ウィーンフィル

11.ケーゲル/ドレスデンフィル

12.ヤンソンス/バイエルン放送響

で、今回のヤンソンスのですが、スタイルはいわゆるピリオドスタイルではなく、伝統的なものです。演奏には熱気を持ちながら精緻さも失わないというヤンソンスのいい所が出たものです。ですが、どれを聴いても他の大指揮者と区別されるような要素に乏しくて、聴いた後残るものがありません。ちょっと残念でした。手持ちのものの中ではティーレマンよりはいいですが。

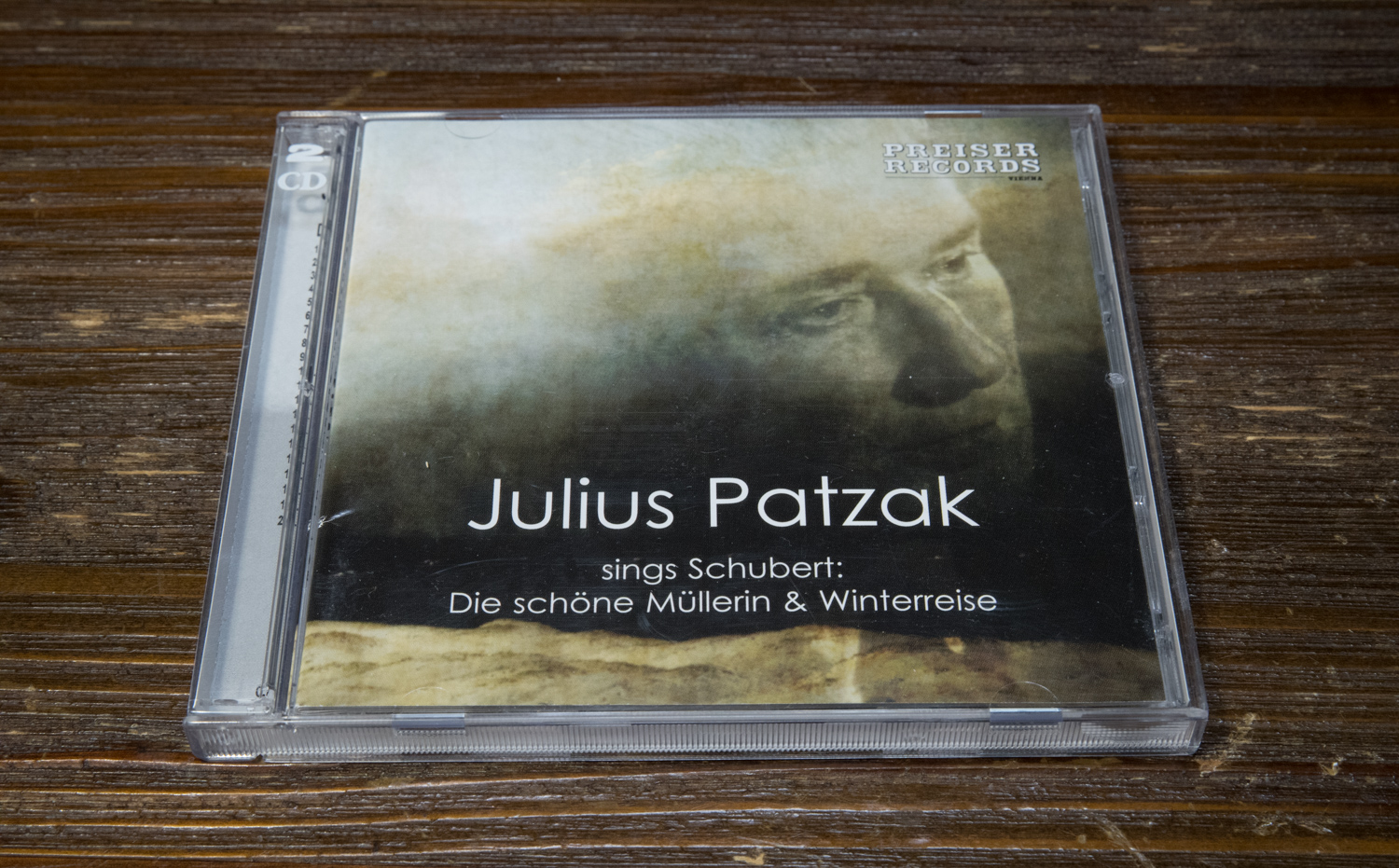

ユリウス・パツァークの「美しき水車小屋の娘」と「冬の旅」

ユリウス・パツァークのシューベルトの「美しき水車小屋の娘」と「冬の旅」のカップリングのCDを海外から取り寄せて聴きました。ユリウス・パツァークというテノール歌手は、日本のクラシックファンには、ほとんど一枚のレコード(またはCD)にて記憶されています。それは、ブルーノ・ワルター指揮ウィーンフィルで、1952年に録音されたマーラーの「大地の歌」で、パツァークはキャスリーン・フェリアーと一緒に歌っています。この盤は現在でもこの曲のベスト1の録音と言われています。この曲のLPには音楽評論家の宇野功芳が解説を書いていて、パツァークについては「ドイツリートなども録音しているが、あまり声量がなく大した歌手ではないが、たまたまその声量と声質が『大地の歌』(中国の漢詩の世界を西洋人が誤解して、「生は暗く、死もまた暗い」のような厭世的な歌詞がたくさん出てきます)にはぴったり合ってこれ以上ないような名唱になった。」などと言ったことを書いていました。最初に「冬の旅」の方から聞いて、確かに声量がなく、息が浅く、素人みたいな歌い方と思いました。しかし、「美しき水車小屋の娘」の方を聴いてみたら、そういう評価はまったく覆り、声量も十分で、堂々の大歌手の歌い方でした。調べて見たら、「美しき水車小屋の娘」が録音されたのが1943年でパツァークは45歳、「大地の歌」の時は54歳、そして「冬の旅」に至っては1964年で66歳です。「大地の歌」と「冬の旅」での声量の衰えは加齢によるもので、若い頃は立派な歌手だったことがわかりました。やはり人の言うことを鵜呑みにしないで、自分で実際に確かめてみることが大事と改めてわかりました。

ユリウス・パツァークのシューベルトの「美しき水車小屋の娘」と「冬の旅」のカップリングのCDを海外から取り寄せて聴きました。ユリウス・パツァークというテノール歌手は、日本のクラシックファンには、ほとんど一枚のレコード(またはCD)にて記憶されています。それは、ブルーノ・ワルター指揮ウィーンフィルで、1952年に録音されたマーラーの「大地の歌」で、パツァークはキャスリーン・フェリアーと一緒に歌っています。この盤は現在でもこの曲のベスト1の録音と言われています。この曲のLPには音楽評論家の宇野功芳が解説を書いていて、パツァークについては「ドイツリートなども録音しているが、あまり声量がなく大した歌手ではないが、たまたまその声量と声質が『大地の歌』(中国の漢詩の世界を西洋人が誤解して、「生は暗く、死もまた暗い」のような厭世的な歌詞がたくさん出てきます)にはぴったり合ってこれ以上ないような名唱になった。」などと言ったことを書いていました。最初に「冬の旅」の方から聞いて、確かに声量がなく、息が浅く、素人みたいな歌い方と思いました。しかし、「美しき水車小屋の娘」の方を聴いてみたら、そういう評価はまったく覆り、声量も十分で、堂々の大歌手の歌い方でした。調べて見たら、「美しき水車小屋の娘」が録音されたのが1943年でパツァークは45歳、「大地の歌」の時は54歳、そして「冬の旅」に至っては1964年で66歳です。「大地の歌」と「冬の旅」での声量の衰えは加齢によるもので、若い頃は立派な歌手だったことがわかりました。やはり人の言うことを鵜呑みにしないで、自分で実際に確かめてみることが大事と改めてわかりました。