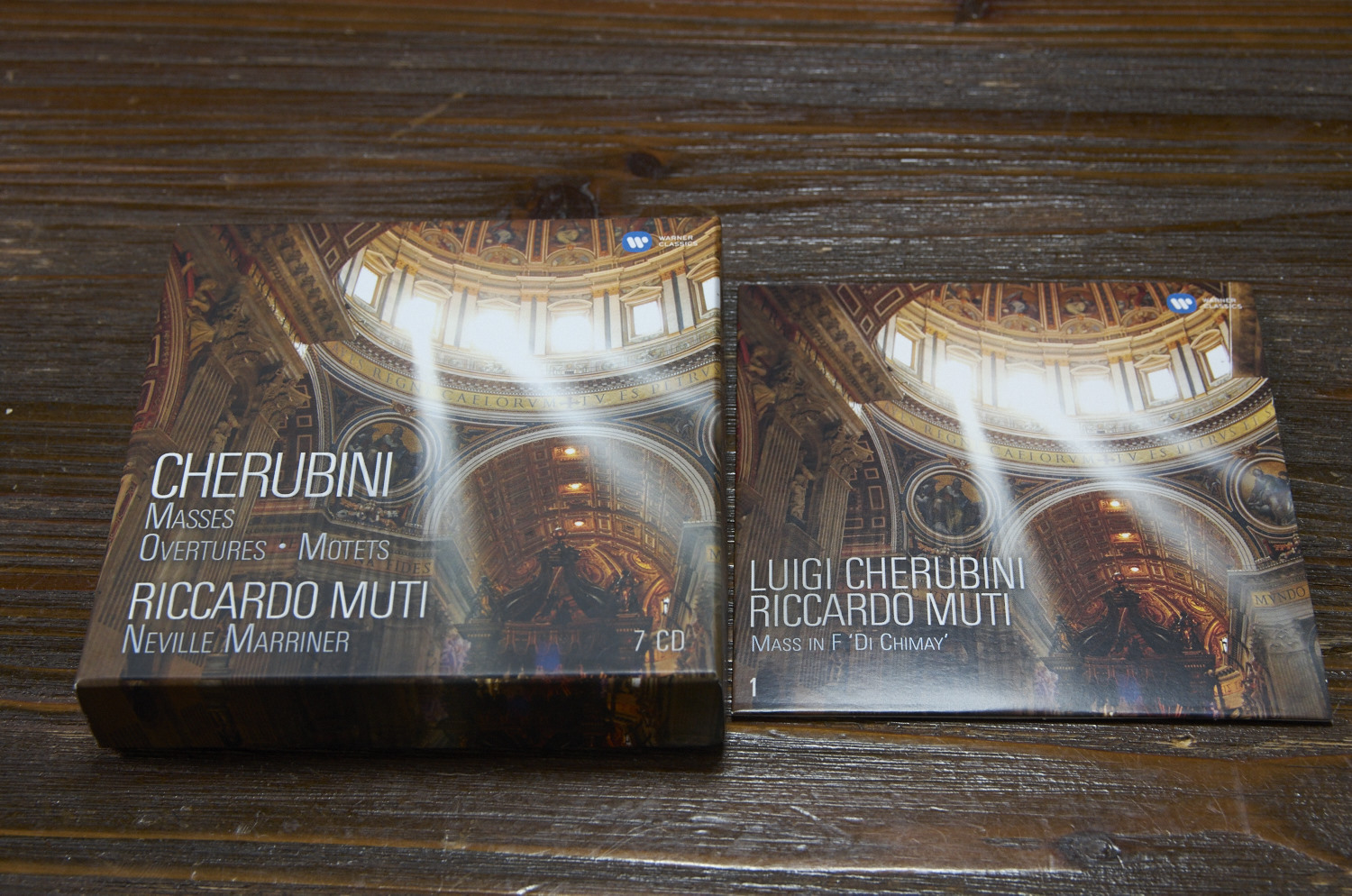

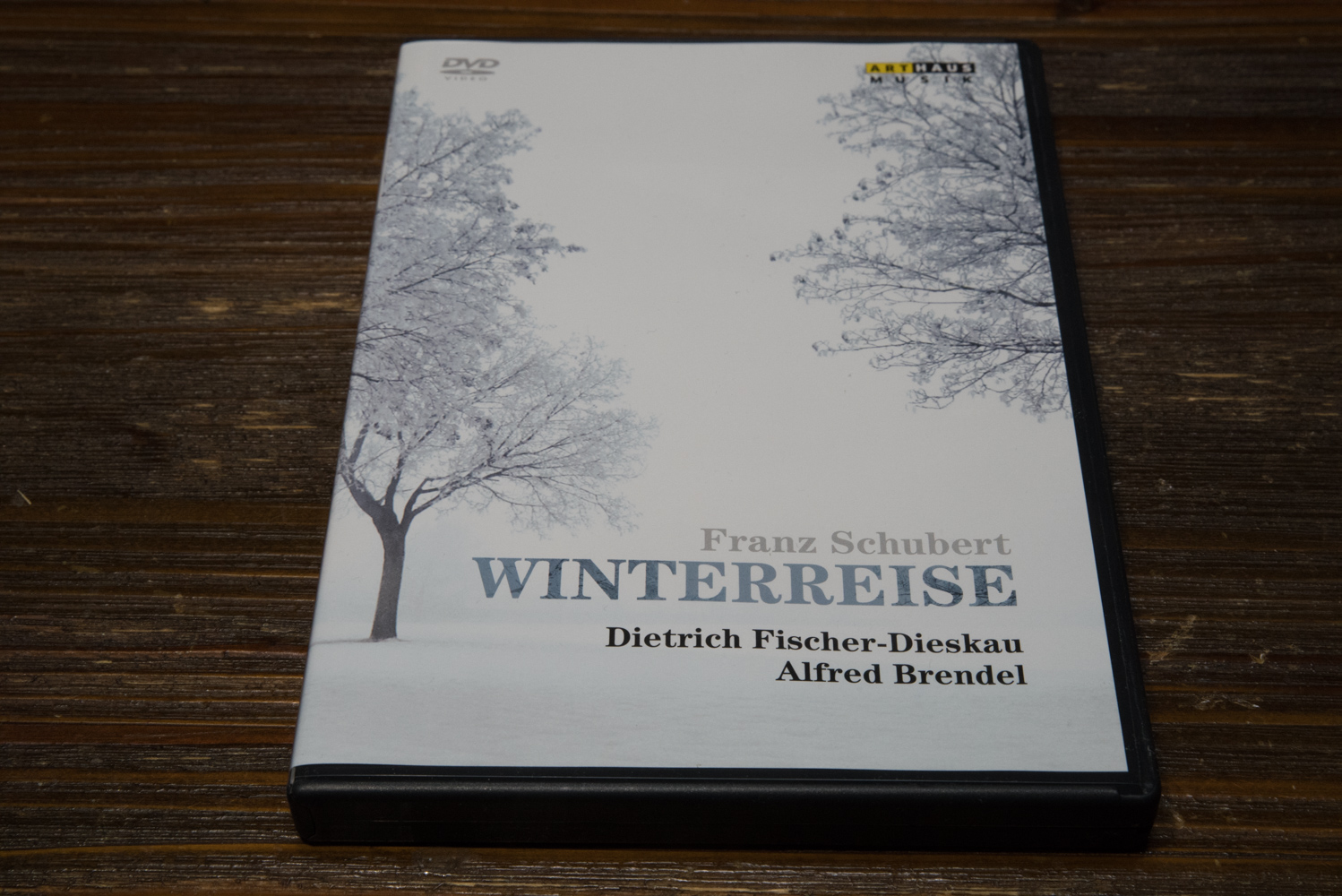

フィッシャー=ディースカウとブレンデルの1979年のライブの「冬の旅」のDVDを入手、聴きました。フィッシャー=ディースカウの冬の旅は、LPとCD合わせて12種類持っていて、それで全てかと思っていたらこのDVDがまだあったので取り寄せてみたものです。録音時期としてはバレンボイムと入れたものと同じ年です。ですが、バレンボイムとの盤が、色々と変化を取り入れた「変化球」の「冬の旅」だったのに対し、このDVDは60年代の演奏に近いオーソドックスなものです。ただ、DVDのせいだからかもしれませんが、CDに比べると音質が落ちる感じです。DVDの「冬の旅」はもう一種類、クヴァストホフとバレンボイムのを持っています。こちらはクヴァストホフがいわゆる「サリドマイド児」だったということを初めて知って衝撃的でしたし、演奏自体も素晴らしいものでした。しかし、このディースカウ・ブレンデルのDVDはそれほどの感激は与えてくれないですね。「冬の旅」に関しては、「映像」の必要性は疑問に思います。

フィッシャー=ディースカウとブレンデルの1979年のライブの「冬の旅」のDVDを入手、聴きました。フィッシャー=ディースカウの冬の旅は、LPとCD合わせて12種類持っていて、それで全てかと思っていたらこのDVDがまだあったので取り寄せてみたものです。録音時期としてはバレンボイムと入れたものと同じ年です。ですが、バレンボイムとの盤が、色々と変化を取り入れた「変化球」の「冬の旅」だったのに対し、このDVDは60年代の演奏に近いオーソドックスなものです。ただ、DVDのせいだからかもしれませんが、CDに比べると音質が落ちる感じです。DVDの「冬の旅」はもう一種類、クヴァストホフとバレンボイムのを持っています。こちらはクヴァストホフがいわゆる「サリドマイド児」だったということを初めて知って衝撃的でしたし、演奏自体も素晴らしいものでした。しかし、このディースカウ・ブレンデルのDVDはそれほどの感激は与えてくれないですね。「冬の旅」に関しては、「映像」の必要性は疑問に思います。

カテゴリー: Music

ギュンター・グロイスベックの「冬の旅・白鳥の歌」

ギュンター・グロイスベックの歌、ゲロルト・フーバーのピアノ伴奏による、シューベルトの「冬の旅」、「白鳥の歌」を買いました。クラシックのCDを買うのはかなり久しぶりです。ブラームスの交響曲第1番ほどではありませんが、シューベルトの「冬の旅」も昔から集めていて、現時点で60種類くらい所有しています。「冬の旅」は本来は、テノールのための歌曲集なのですが、何故かテノールの名演というのはあまりないように思います。(エルンスト・ヘフリガーのものは、ちょっとヒステリックな感じがしてあまり好きじゃないですし、ペーター・シュライアーは、「美しき水車小屋の娘」は好きですが、「冬の旅」はイマイチだと思います。)

ギュンター・グロイスベックの歌、ゲロルト・フーバーのピアノ伴奏による、シューベルトの「冬の旅」、「白鳥の歌」を買いました。クラシックのCDを買うのはかなり久しぶりです。ブラームスの交響曲第1番ほどではありませんが、シューベルトの「冬の旅」も昔から集めていて、現時点で60種類くらい所有しています。「冬の旅」は本来は、テノールのための歌曲集なのですが、何故かテノールの名演というのはあまりないように思います。(エルンスト・ヘフリガーのものは、ちょっとヒステリックな感じがしてあまり好きじゃないですし、ペーター・シュライアーは、「美しき水車小屋の娘」は好きですが、「冬の旅」はイマイチだと思います。)

一番傑作が揃っているものはバリトンによるもので、有名なフィッシャー・ディースカウやハンス・ホッターがそうです。意外にいいのは、バスと女声によるものです。大学の時に、シューベルトの日本での最大の研究家であった故石井不二雄先生が、私に推薦してくれたのは、バスのマルッティ・タルヴェラのものでした。また比較的最近買った、フルッチョ・フルラネットのものは私の大のお気に入りです。史上もっとも遅い冬の旅です。このグロイスベックもバスですが、奇をてらわずに、ストレートに力強く歌っており、とても好感が持てます。

なお、女声による冬の旅では、ロッテ・レーマン、クリスタ・ルートヴィヒのものがお勧めできます。

フィッシャー=ディースカウの「冬の旅」

シューベルトの「冬の旅」をもっとも多く録音した歌手は、疑いの余地なく、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウです。それでは何回録音したか?Amazonのある所では7回と書いてありましたが、とんでもない!私が持っているものだけでも12種類あります。

シューベルトの「冬の旅」をもっとも多く録音した歌手は、疑いの余地なく、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウです。それでは何回録音したか?Amazonのある所では7回と書いてありましたが、とんでもない!私が持っているものだけでも12種類あります。

1.1948年、クラウス・ビリング(ARCHIPEL)

2.1952年、ヘルマン・ロイター(audite)

3.1953年、ヘルタ・クルスト(CDO)

4.1955年、ジェラルド・ムーア(EMI)

5.1955年、ジェラルド・ムーア(INA)

6.1962年、ジェラルド・ムーア(EMI)

7.1965年、イェルク・デムス(グラモフォン)

8.1971年、ジェラルド・ムーア(グラモフォン)

9.1978年、マウリツィオ・ポリーニ(FKM)

10.1979年、ダニエル・バレンボイム(グラモフォン)

11.1985年、アルフレッド・ブレンデル(フィリップス)

12.1990年、マレイ・ペライア(CBSソニー)

私が最もお勧めするのは、上記の4の、最初のジェラルド・ムーアとの録音です。モノラル録音ですが、堂々の直球勝負という感じで、素晴らしいです。1960年代の録音は、ちょっと知的すぎて鼻につく感じです。1979年のバレンボイムとの録音では、直球ではなくかなり変化球を駆使するようになります。11と12は有名ピアニストを起用して目先を変えたものですが、衰えが目立ちお勧めできません。

ちなみにもう一種、ブレンデルが伴奏しているDVDがありますので、私の知る限りでは録音は13種類です。

日立コール・ファミリエのコンサート

前川陽子スーパーベスト

前川陽子スーパーベスト、を購入。

60年代、70年代のアニソンの女王は、前川陽子さんで決まりだと思います。ひょっこりひょうたん島、キューティーハニー、魔女っ子メグちゃん、どれをとっても素晴らしい歌唱力です。女性が歌うアニソンの中では、この3曲と、弘田三枝子が歌うジャングル大帝のエンディングが出色だと思います。

ケルビーニ 荘厳ミサ曲ヘ長調「シメイにて」

フランクの弦楽四重奏曲

私は昔からフランキスト(セザール・フランクのファン)です。

今はフランキストという言葉が死語になるほど人気がなくなっていて、CDの点数もかなり減っているように思います。

そんなフランクの中でも一番好きで、最高傑作だと思うのが、弦楽四重奏曲ニ長調です。

愛聴盤は、フランスのパレナン弦楽四重奏団のものです。これ以外には、長らくレーヴェングートSQとかプラハSQとか、2,3枚くらいしか出ていませんでしたが、昔聴いた限りではパレナン弦楽四重奏団のものに比べればかなり劣りました。

レコ芸の2009年8月号で「蘇れ!名盤~求む「復刻」「再発」「再評価」」という特集があり、その中で、このパレナン弦楽四重奏団のCDを挙げている人がいて、我が意を得たり、でした。

このパレナン弦楽四重奏団のCD、長らく廃盤だったのですが、2014年11月に再発されて入手することができます。この曲を一度聴いてみたいという方には是非お勧めします。

その他、この曲は好きなので、他にも3枚ほどCDを所有しています。

1枚は、リトアニアのヴィリニュス弦楽四重奏団のもの。

もう1枚は、シュピーゲル弦楽四重奏団のものです。

最後は、ファイン・アーツ弦楽四重奏団のものです。

この中からどれか1枚、というならヴィリニュス弦楽四重奏団のをお勧めします。

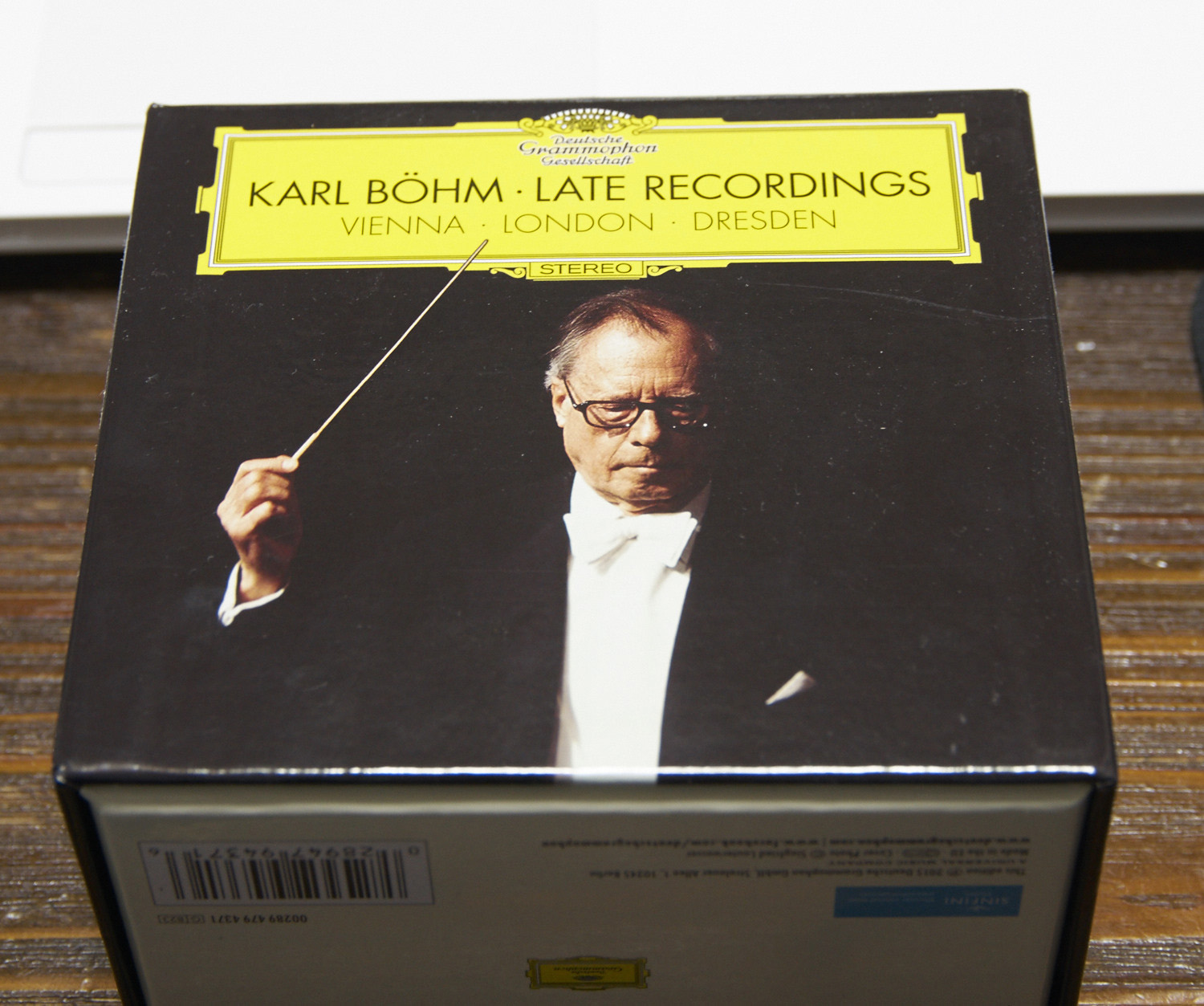

カール・ベーム後期録音集

カール・ベームという指揮者は、毀誉褒貶の激しい指揮者です。かつて(私がクラシック音楽を聴き始めた高校生の頃)は、その実力以上に神格化された存在でした。カラヤン/ベルリンフィルの対抗馬がベーム/ウィーンフィルでした。今は逆にそこまで言わなくてもいいんじゃない、と言いたくなるぐらいに貶められているように思います。クラシック音楽を聴き始めて約40年が経過した今、客観的に見てみると、かつてのように神格化するのはやり過ぎとしても、そんなにひどくけなされる程悪い指揮者ではなく、名指揮者列伝の中でも、決して悪くない位置につけているんじゃないかと思います。かつては、モーツァルトはベームと言われたものですが、その後ピリオド演奏というのが流行し、ベームのスタイルは古くさいとされてしまいました。ベームの指揮はややもするとくどくなり、その最たるものがブルックナーだと思います。意外にいいのはオペラで、専門家であるR・シュトラウスはもちろんですが、ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」も最高の名演だと思います。まあ、こんな23枚組のCDを買うぐらいだから、私はベームが好きです。

音楽ファイルアップのテスト

尚智庵で公開している、「禁じられた遊び」です。