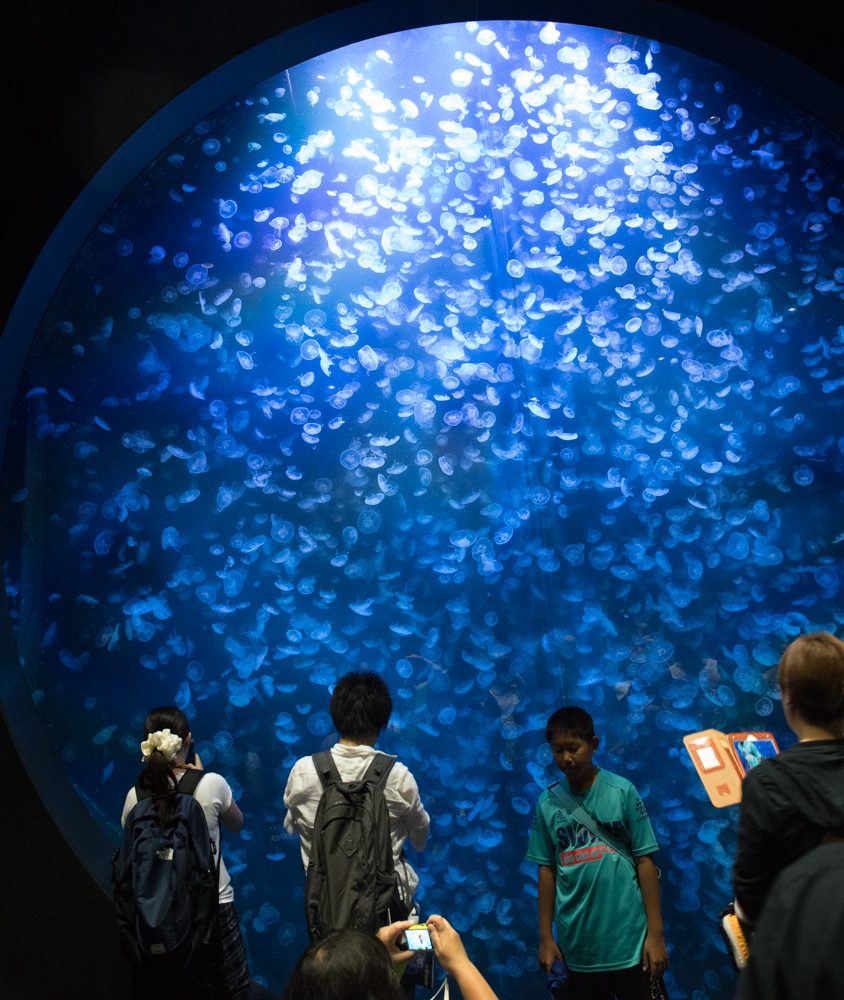

8月13日に山形県の鶴岡市にある加茂水族館に行きました。世界でも珍しいクラゲを中心した水族館で、クラゲの種類は50種類以上でギネスブックに世界一として載っているそうです。

月: 2017年8月

NHK杯戦囲碁 許家元4段 対 高尾紳路名人

8月13日のNHK杯戦(旅行中だったので録画で視聴)は、黒番が許家元4段、白番が高尾紳路名人の対局です。この2人の対局はこれまで何と許家元4段の2勝0敗だとか。本局は、何というか非常にプロらしい、戦いが延々と続き、お互いに相手の石を突き抜き合い(どちらも「割かれ形」)、振り替わりに継ぐ振り替わりで、生きていた石が死に、取られていた石が生還し、という目まぐるしい展開でした。特に黒が下辺に侵入しようとした手を受けずに白が右辺に侵入し、右辺の黒を取ってしまう(攻め取りですが)になりました。この過程で司会の長島梢恵2段が指摘した手をおそらく両対局者とも気付いていなくて(解説の羽根直樹9段も気がついていませんでした)、もしそう打たれていたらまた違った展開になっていて、どちらが勝ったかは分かりません。結果的には白の高尾名人の半目勝ちで、白から劫を仕掛ける手段があるのを劫にせず終局したので、高尾名人がわずかな優勢を読み切っていたのだとは思いますが、どちらにころんでもおかしくない激闘でした。

8月13日のNHK杯戦(旅行中だったので録画で視聴)は、黒番が許家元4段、白番が高尾紳路名人の対局です。この2人の対局はこれまで何と許家元4段の2勝0敗だとか。本局は、何というか非常にプロらしい、戦いが延々と続き、お互いに相手の石を突き抜き合い(どちらも「割かれ形」)、振り替わりに継ぐ振り替わりで、生きていた石が死に、取られていた石が生還し、という目まぐるしい展開でした。特に黒が下辺に侵入しようとした手を受けずに白が右辺に侵入し、右辺の黒を取ってしまう(攻め取りですが)になりました。この過程で司会の長島梢恵2段が指摘した手をおそらく両対局者とも気付いていなくて(解説の羽根直樹9段も気がついていませんでした)、もしそう打たれていたらまた違った展開になっていて、どちらが勝ったかは分かりません。結果的には白の高尾名人の半目勝ちで、白から劫を仕掛ける手段があるのを劫にせず終局したので、高尾名人がわずかな優勢を読み切っていたのだとは思いますが、どちらにころんでもおかしくない激闘でした。

だだちゃ豆

庄内米歴史資料館の「おしん」

山形県鶴岡市/藤沢周平記念館

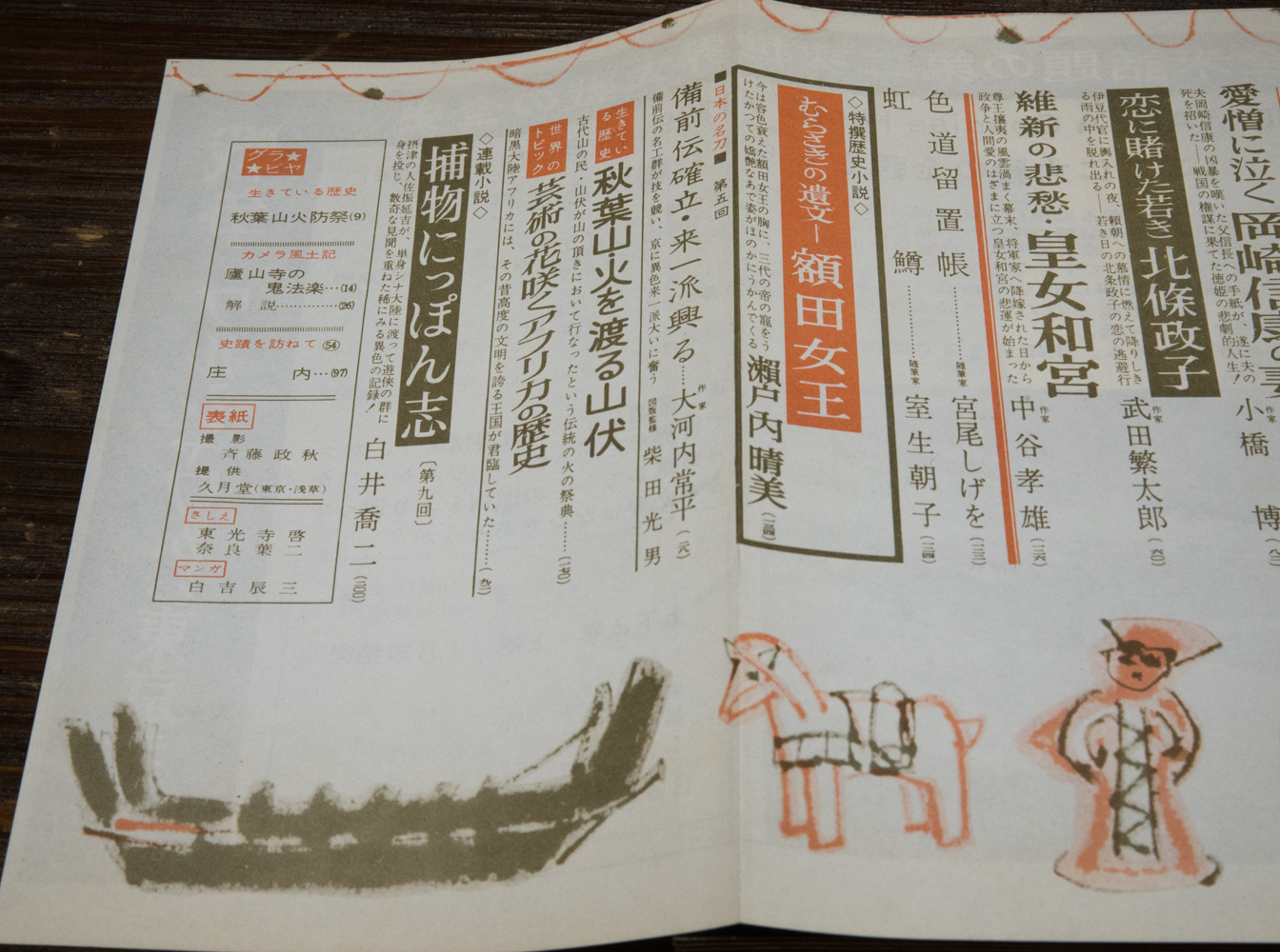

白井喬二の「捕物にっぽん志」(連載第9回)

「人物往来 歴史読本」の昭和37年2月号を入手。白井喬二の「捕物にっぽん志」の第9回が載っています。この9回は一話完結の話です。これがまた不思議で、いかにも白井喬二らしい極めて怪しげな文献(そんな文献が本当にあるのか不明)に基づいたもので、戦国時代に摂津の人である佐振延吉という武士のなれの果ての人が当時の中国(時代的には明)に渡るのですが、その目的が「中国の遊侠の徒を調べて、その遊侠道を日本に持ち帰る」ということなのが、極めて変わっています。お話はその延吉が明で見聞きした珍しい体験を四話記載したものです。どういう積もりで「にっぽん志」の中にこのような不可思議なお話をはさんだのかがよくわかりませんが、実に白井らしいお話ではあります。

「人物往来 歴史読本」の昭和37年2月号を入手。白井喬二の「捕物にっぽん志」の第9回が載っています。この9回は一話完結の話です。これがまた不思議で、いかにも白井喬二らしい極めて怪しげな文献(そんな文献が本当にあるのか不明)に基づいたもので、戦国時代に摂津の人である佐振延吉という武士のなれの果ての人が当時の中国(時代的には明)に渡るのですが、その目的が「中国の遊侠の徒を調べて、その遊侠道を日本に持ち帰る」ということなのが、極めて変わっています。お話はその延吉が明で見聞きした珍しい体験を四話記載したものです。どういう積もりで「にっぽん志」の中にこのような不可思議なお話をはさんだのかがよくわかりませんが、実に白井らしいお話ではあります。

白井喬二の「昼夜車」(1)

白井喬二の「昼夜車」の連載全21回の内の、第15回の分を読了。「モダン日本」に1936年1月-1937年9月の間連載されたものです。掲載誌の「モダン日本」は戦後こそカストリ雑誌に落ちぶれますが、元は文藝春秋から出たれっきとしたもので、1931年に文藝春秋から独立したものです。とはいえ、最初から路線は「エログロナンセンス」だったようです。誌名に「モダン」がつくように、モダニズムの趣味が横溢しており、表紙は洋装の女性です。外国女優のグラビアなどもあります。

白井喬二の「昼夜車」の連載全21回の内の、第15回の分を読了。「モダン日本」に1936年1月-1937年9月の間連載されたものです。掲載誌の「モダン日本」は戦後こそカストリ雑誌に落ちぶれますが、元は文藝春秋から出たれっきとしたもので、1931年に文藝春秋から独立したものです。とはいえ、最初から路線は「エログロナンセンス」だったようです。誌名に「モダン」がつくように、モダニズムの趣味が横溢しており、表紙は洋装の女性です。外国女優のグラビアなどもあります。

「昼夜車」は1/21を読んだだけですので全体像はまるでわかりませんが、主人公の大瀬影喜は昼は勘定寺家という呉服屋に用心棒として勤め、夜は山口同心の見張り役として勤める二重生活でそれがタイトルの元になっています。影喜は腕の立つ無骨な男ですが、女性問題で主家を追われた、と登場人物紹介にはあります。

この年のモダン日本はもう一冊取り寄せ中で、それを読めばもう少し話の内容がわかるかもしれません。

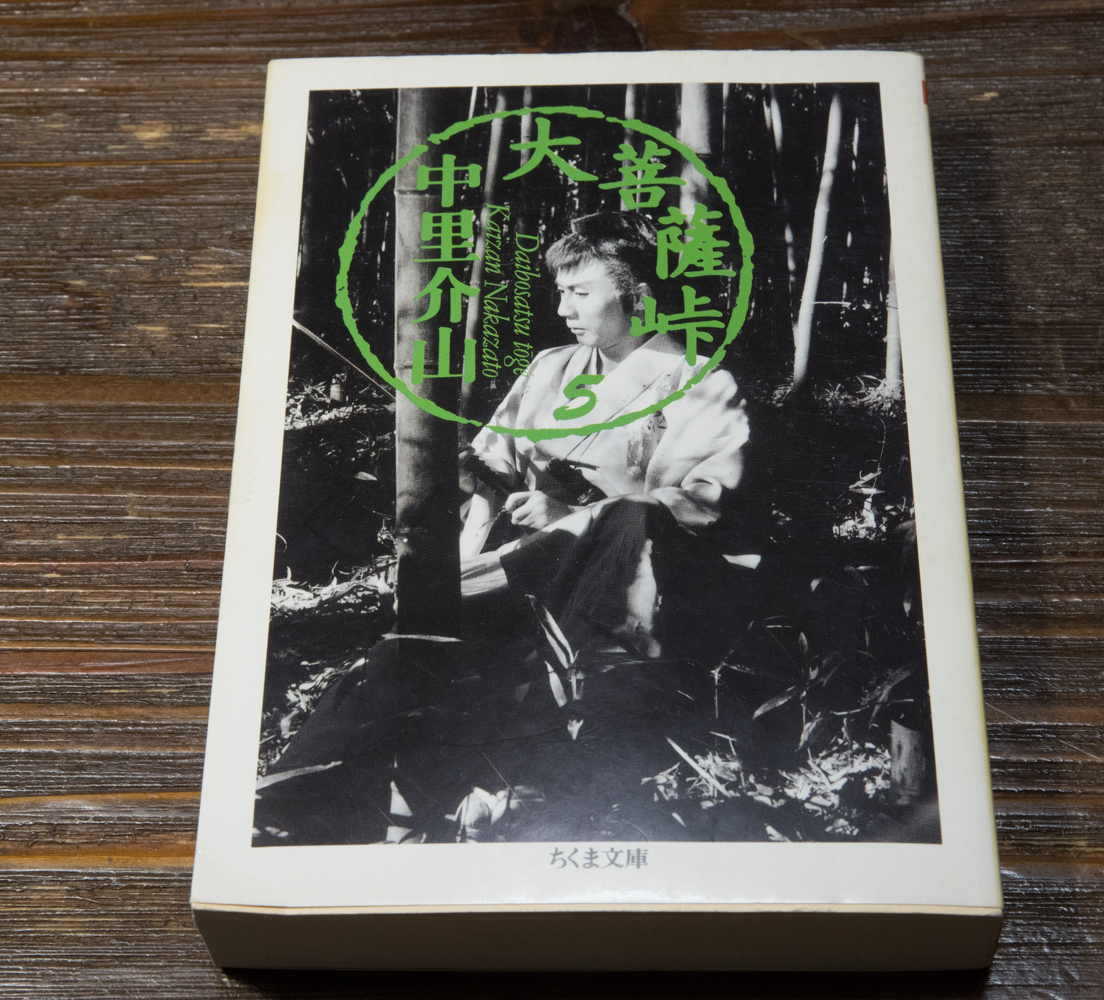

中里介山の「大菩薩峠」第5巻

中里介山の「大菩薩峠」の第5巻を読了。ここまで再読してきて、少し中里介山のストーリーの進め方がわかってきたように思います。それは、これだけの長大な小説でありながら、登場人物があまり増えないということで、その代わり限られた登場人物がまるで順列組み合わせの全てのパターンをたどるかのように、それぞれがある意味ご都合主義の偶然で絡み合うようになり話が進みます。例えば、間の山のお君の愛犬であるムクは、東海道を旅している時に龍之助と同行するようになります。その時はそれだけだったのですが、この巻で笛吹川が氾濫して龍之助が家ごと急流に流されて死にかけた時に、それを助けたのはムクです。後で、龍之助は偶然夜中に駒井能登守の子を宿して気がふれてしまったお君を辻斬りの犠牲にしようとしますが、ムクが立ちはだかってそれを阻止します。さらにはこの巻では米友が吉原にて血を吐いた龍之助を助けて一緒に暮らしたりします。こういった登場人物(登場動物も)の間の不思議な縁の展開がこの小説の眼目のように思います。

中里介山の「大菩薩峠」の第5巻を読了。ここまで再読してきて、少し中里介山のストーリーの進め方がわかってきたように思います。それは、これだけの長大な小説でありながら、登場人物があまり増えないということで、その代わり限られた登場人物がまるで順列組み合わせの全てのパターンをたどるかのように、それぞれがある意味ご都合主義の偶然で絡み合うようになり話が進みます。例えば、間の山のお君の愛犬であるムクは、東海道を旅している時に龍之助と同行するようになります。その時はそれだけだったのですが、この巻で笛吹川が氾濫して龍之助が家ごと急流に流されて死にかけた時に、それを助けたのはムクです。後で、龍之助は偶然夜中に駒井能登守の子を宿して気がふれてしまったお君を辻斬りの犠牲にしようとしますが、ムクが立ちはだかってそれを阻止します。さらにはこの巻では米友が吉原にて血を吐いた龍之助を助けて一緒に暮らしたりします。こういった登場人物(登場動物も)の間の不思議な縁の展開がこの小説の眼目のように思います。

この巻ではまた、軽業師だったお角が、安房に渡ろうとして船が難破し、洲崎の浜に半死半生で打ち上げられていたのを、駒井能登守が助けると、これまたご都合主義的偶然で話が展開します。しかし、この安房の国の巻では新たに茂太郎や盲目の法師の弁信が登場します。

これでようやく全体の1/4を読了です。

カラヤン/ベルリンフィルのベートーヴェン交響曲全集(1961年~62年録音)

カラヤン/ベルリンフィルのベートーヴェン交響曲全集(1961年~62年録音)を聴きました。カラヤンのベートーヴェン交響曲全集には、映像とライブを除くと、フィルハーモニア管弦楽団との最初の全集(所持)、そしてこの60年代の全集、70年代の全集(所持)、80年代の全集となります。そのうち、1960年代のがカラヤンがまだ50代で元気が良かった頃のものです。1970年代になるとカラヤンは音楽の外面的な美しさというか、アンサンブルの磨き込みや滑らかさに注力するようになり、その反面強いアクセントが失われた感じになり、私は1970年代のカラヤンのベートーヴェンはあまり好みではありません。また、私が最初に買ったクラシックのLPはカラヤン/ベルリンフィルの「運命・未完成」で、その運命はこの1960年代の全集のものです。当時アンチカラヤンもたくさんいて、この60年代の全集は録音テープ継ぎ接ぎで作ったとか文句言われたものですが(実際ヘッドフォンで注意深く聴くと、テープの継ぎ目でノイズの感じが変わるのが実感できました)、今聴くととても懐かしく感じます。その5番と9番が良い出来だと思います。

カラヤン/ベルリンフィルのベートーヴェン交響曲全集(1961年~62年録音)を聴きました。カラヤンのベートーヴェン交響曲全集には、映像とライブを除くと、フィルハーモニア管弦楽団との最初の全集(所持)、そしてこの60年代の全集、70年代の全集(所持)、80年代の全集となります。そのうち、1960年代のがカラヤンがまだ50代で元気が良かった頃のものです。1970年代になるとカラヤンは音楽の外面的な美しさというか、アンサンブルの磨き込みや滑らかさに注力するようになり、その反面強いアクセントが失われた感じになり、私は1970年代のカラヤンのベートーヴェンはあまり好みではありません。また、私が最初に買ったクラシックのLPはカラヤン/ベルリンフィルの「運命・未完成」で、その運命はこの1960年代の全集のものです。当時アンチカラヤンもたくさんいて、この60年代の全集は録音テープ継ぎ接ぎで作ったとか文句言われたものですが(実際ヘッドフォンで注意深く聴くと、テープの継ぎ目でノイズの感じが変わるのが実感できました)、今聴くととても懐かしく感じます。その5番と9番が良い出来だと思います。

カラヤンという指揮者は、作曲家の柴田南雄さんに言わせると、「その時々の時代の要求に応じて演奏スタイルを変え続けてきた」指揮者になります。このことはジャズのマイルス・デイヴィスも同じことが当てはまると思います。(どちらもそれぞれの分野で「帝王」と呼ばれました。)1960年代の時代の要求とは、1950年代までの表現主義的・ロマン的なスタイルとは打って変わった、かっちりして楽譜に忠実な柴田さん式に言えば「新古典主義」的演奏ということになりますが、それだけではなく、1960年代という熱気にあふれていた時代のエネルギー感も反映していると思います。