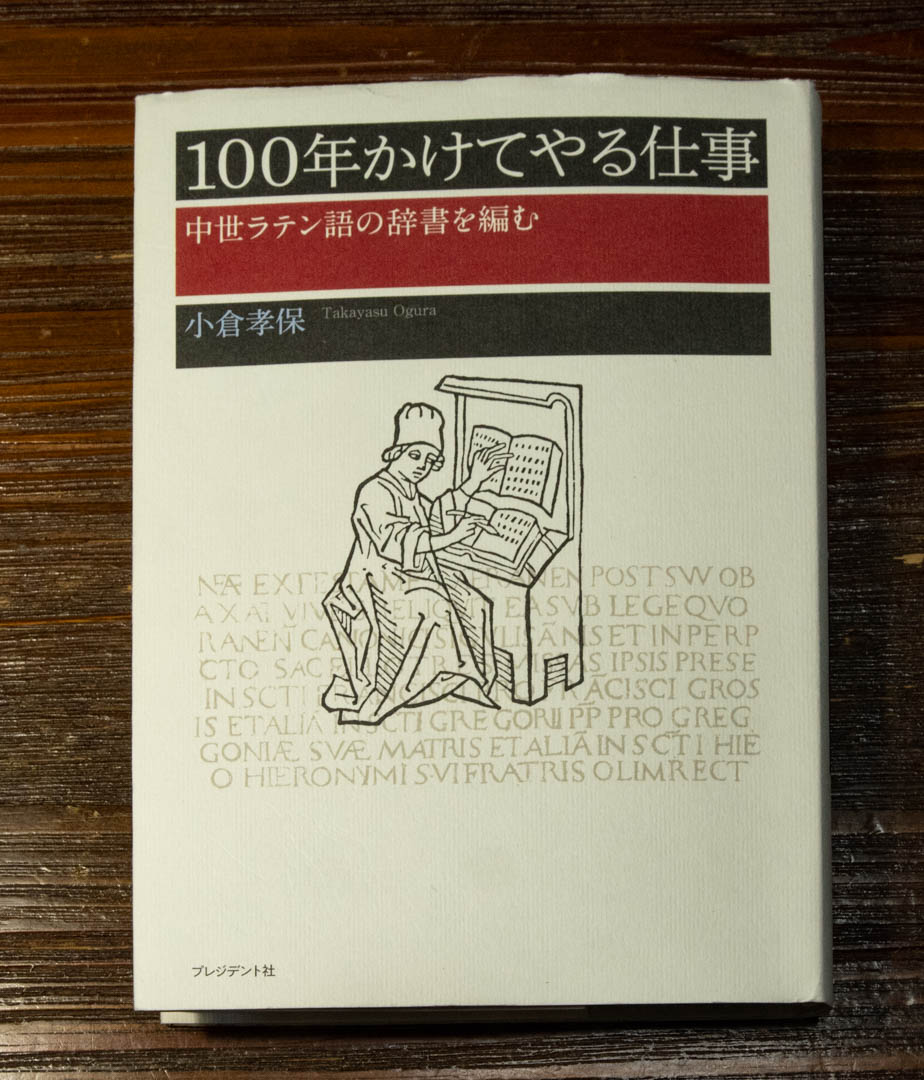

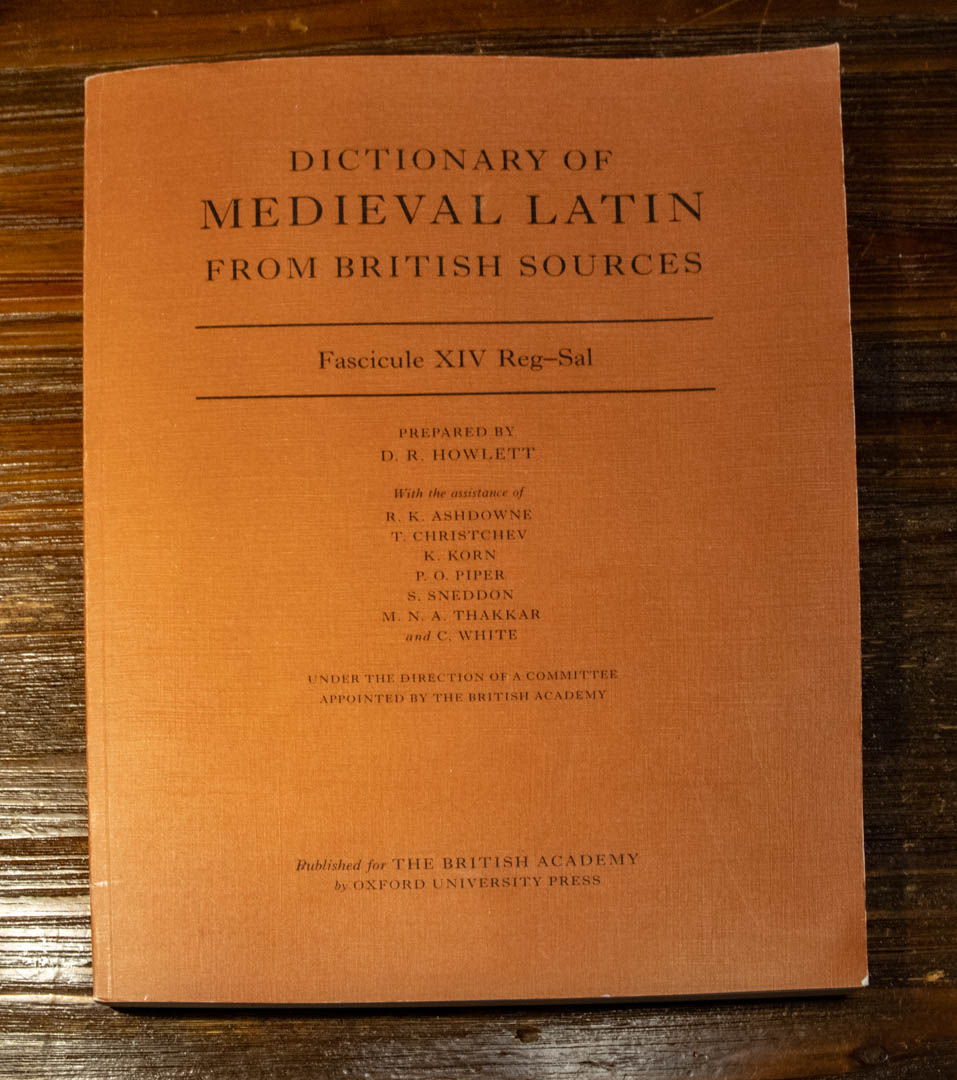

小倉孝保の「100年かけてやる仕事 中世ラテン語の辞書を編む」を読了。今、ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳をやる上で、中世ラテン語が頻出するので何か中世ラテン語の適当な辞書は無いか探している過程で見つけた本。この本で取上げられている、”Dictionary of Medieval Latin From British Sources”も17分冊の内の第14巻だけを持っています。この辞書は全部揃えると10万円近くになります。最初それでも購入しようかどうか迷ったのですが、結局”From British Sources”というのが引っ掛かって、私が欲しいのは”From Italian Sources”です。このブリティッシュ版を作成するに当たって、他の欧州各国にもそれぞれの国版を作りませんか、と呼びかけたらしいのですが、残念ながらまだイタリア版は出来ていません。というか、イタリア語は要するに中世における俗ラテン語がベースなので、現代イタリア語の辞書が中世ラテン語をある程度カバー出来ているのだと思います。実際に、古典ラテン語の辞書で見つからなかった単語が、綴りが少し変わっている場合がありますが、現代イタリア語辞書で見つかるケースが多くあります。たとえば、stacioという単語、おそらくこれは古典ラテン語ではstatio(じっと立っていること、が原義)なんだと思いますが、現代イタリア語ではstazioneで、事業所という意味です。(英語のstationと同語源)またbottegaというのが出てきて、これも古典ラテン語の辞書にはありませんが、現代イタリア語辞書では出ていて現在でも通用する言葉であり、「店舗」という意味です。

小倉孝保の「100年かけてやる仕事 中世ラテン語の辞書を編む」を読了。今、ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳をやる上で、中世ラテン語が頻出するので何か中世ラテン語の適当な辞書は無いか探している過程で見つけた本。この本で取上げられている、”Dictionary of Medieval Latin From British Sources”も17分冊の内の第14巻だけを持っています。この辞書は全部揃えると10万円近くになります。最初それでも購入しようかどうか迷ったのですが、結局”From British Sources”というのが引っ掛かって、私が欲しいのは”From Italian Sources”です。このブリティッシュ版を作成するに当たって、他の欧州各国にもそれぞれの国版を作りませんか、と呼びかけたらしいのですが、残念ながらまだイタリア版は出来ていません。というか、イタリア語は要するに中世における俗ラテン語がベースなので、現代イタリア語の辞書が中世ラテン語をある程度カバー出来ているのだと思います。実際に、古典ラテン語の辞書で見つからなかった単語が、綴りが少し変わっている場合がありますが、現代イタリア語辞書で見つかるケースが多くあります。たとえば、stacioという単語、おそらくこれは古典ラテン語ではstatio(じっと立っていること、が原義)なんだと思いますが、現代イタリア語ではstazioneで、事業所という意味です。(英語のstationと同語源)またbottegaというのが出てきて、これも古典ラテン語の辞書にはありませんが、現代イタリア語辞書では出ていて現在でも通用する言葉であり、「店舗」という意味です。

小倉孝保の本に戻ると、興味深かったのはこのブリティッシュ版中世ラテン語の辞書の最初の編集者が、OEDのジェイムズ・マレー博士の子孫だということです。実際、この辞書のスタイルはOEDのそれをほとんどそのまま踏襲しています。この小倉さんという作者については、元々毎日新聞の特派員の方のようですが、残念ながらご本人がラテン語を勉強したことが無いため、全体に単に関係者に話しを聞いてまとめた、といういかにも新聞社的な作りで、実際に辞書の中身を読んでその特徴をまとめたりとか、古典ラテン語の辞書との違いについてもっと分析するとか、そういった所が非常に不十分です。今、実際に中世ラテン語を読まなければならないプロジェクトをやっている訳ですから、中世ラテン語辞書の現代における意義なんか説明してもらわなくても十分分かっています。この筆者は100年かけたことに感心していますが、OEDはもっとかかっていますし、ドイツのグリム辞書も同じです。後半1/3は日本の辞書作りの話ですが、間接的な知り合いが多く登場します。(仕事で大修館の辞書を作っていた人とお付き合いがあったので。)この中世ラテン語辞書とかOED、グリム辞書といったスケールで作られた辞書は残念ながら日本には無いです。まあ諸橋大漢和がそれにかろうじて近いですが。日本国語大辞典は現時点はまだまだ未熟です。また日本は国がお金を出した辞書作りが0ということで、私の知り合いの辞書に関する先生は「日本には辞書学が無い」と嘆いておられましたが、まあその通りの状況です。

月: 2020年2月

山崎雅弘の「歴史戦と思想戦 ―歴史問題の読み解き方」

山崎雅弘の「歴史戦と思想戦 ―歴史問題の読み解き方」を読了。何でこの本を買ったのか忘れましたが、Amazonのお勧めで出てきたのか、よく覚えていません。内容は、産経新聞などが中心となって、「歴史戦」と名付けて、加瀬秀明とか中西輝政とかケント・ギルバートとかのいわゆる右寄りの方々の主張しているロジックの嘘を暴いて、同様の思想誘導が戦前・戦争中にもあったとしているもの。

山崎雅弘の「歴史戦と思想戦 ―歴史問題の読み解き方」を読了。何でこの本を買ったのか忘れましたが、Amazonのお勧めで出てきたのか、よく覚えていません。内容は、産経新聞などが中心となって、「歴史戦」と名付けて、加瀬秀明とか中西輝政とかケント・ギルバートとかのいわゆる右寄りの方々の主張しているロジックの嘘を暴いて、同様の思想誘導が戦前・戦争中にもあったとしているもの。

正直、ロジックの嘘を一々説明してもらわなくても、瞬間的にインチキと分かるものばかりで、ほとんど得る所はなかったです。また、右を叩くなら、公平に左も叩くべきで、朝日新聞の強制連行に関する吉田清治のフェイク手記の連載などもきちんと批判すべきかと。

後、GHQが「ウォー・ギルト・プログラム」が日本人に戦争=悪の罪悪感を植え付けようとしたことが、ほとんど効果を上げていないと書いていますが、大衆小説の愛好家としては、GHQの政策が大衆小説、大衆演芸(講談、浪曲など)を日本の封建思想・軍国思想を広めるのに貢献したとして規制し、結果的に大きな打撃を与えたんだ、ということは忘れて欲しくないです。吉川英治みたいな要領のいい人は生き残りましたけど。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第16回目を公開

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第16回目を公開しました。いよいよ佳境に入りかけている感じです。今回はラテン語はあまりないですが、その分ドイツが前章までより難しく感じます。ランゴバルド法の”meta”について、ヴェーバー、英訳者、全集版の注釈者の解釈に疑問があり、調査に時間を取られています。

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳、ノート一冊分終了

亀長洋子の「イタリアの中世都市」

亀長洋子の「イタリアの中世都市」を読了。今、ヴェーバーの「中世合名会社史」を訳していて、頻繁にイタリアの中世の都市国家が出て来るので、予備知識を得ようと思っての読書。全部で87ページなのですぐ読めます。まあそんな突っ込んだ知識は得られませんが、概略のイメージは得られます。ヨーロッパの中世というと以前は暗黒の遅れた時代というイメージが強かったように思いますが、イタリアの諸都市国家では、カトリックの統制の裏をかいて利子を含む色んな商売の仕組みを整備していった、とてもたくましさを感じます。またコムメンダがイスラム起源で、複式簿記ももしかしたら中東世界の方が先だったかもしれませんが、それらを整備して発展させて来たのがイタリアの諸都市国家であることを疑う人は誰もいないと思います。そういう意味で、西洋に最初に発達した資本主義のゆりかごだったのは間違いなくイタリアです。また私は輸出貿易を14年ほどやった経験がありますが、貿易の基本的な仕組みがほとんどこの時代に作られたということにも感動を覚えます。このシリーズは高校の歴史の教科書で有名な山川出版社から出ています。

亀長洋子の「イタリアの中世都市」を読了。今、ヴェーバーの「中世合名会社史」を訳していて、頻繁にイタリアの中世の都市国家が出て来るので、予備知識を得ようと思っての読書。全部で87ページなのですぐ読めます。まあそんな突っ込んだ知識は得られませんが、概略のイメージは得られます。ヨーロッパの中世というと以前は暗黒の遅れた時代というイメージが強かったように思いますが、イタリアの諸都市国家では、カトリックの統制の裏をかいて利子を含む色んな商売の仕組みを整備していった、とてもたくましさを感じます。またコムメンダがイスラム起源で、複式簿記ももしかしたら中東世界の方が先だったかもしれませんが、それらを整備して発展させて来たのがイタリアの諸都市国家であることを疑う人は誰もいないと思います。そういう意味で、西洋に最初に発達した資本主義のゆりかごだったのは間違いなくイタリアです。また私は輸出貿易を14年ほどやった経験がありますが、貿易の基本的な仕組みがほとんどこの時代に作られたということにも感動を覚えます。このシリーズは高校の歴史の教科書で有名な山川出版社から出ています。

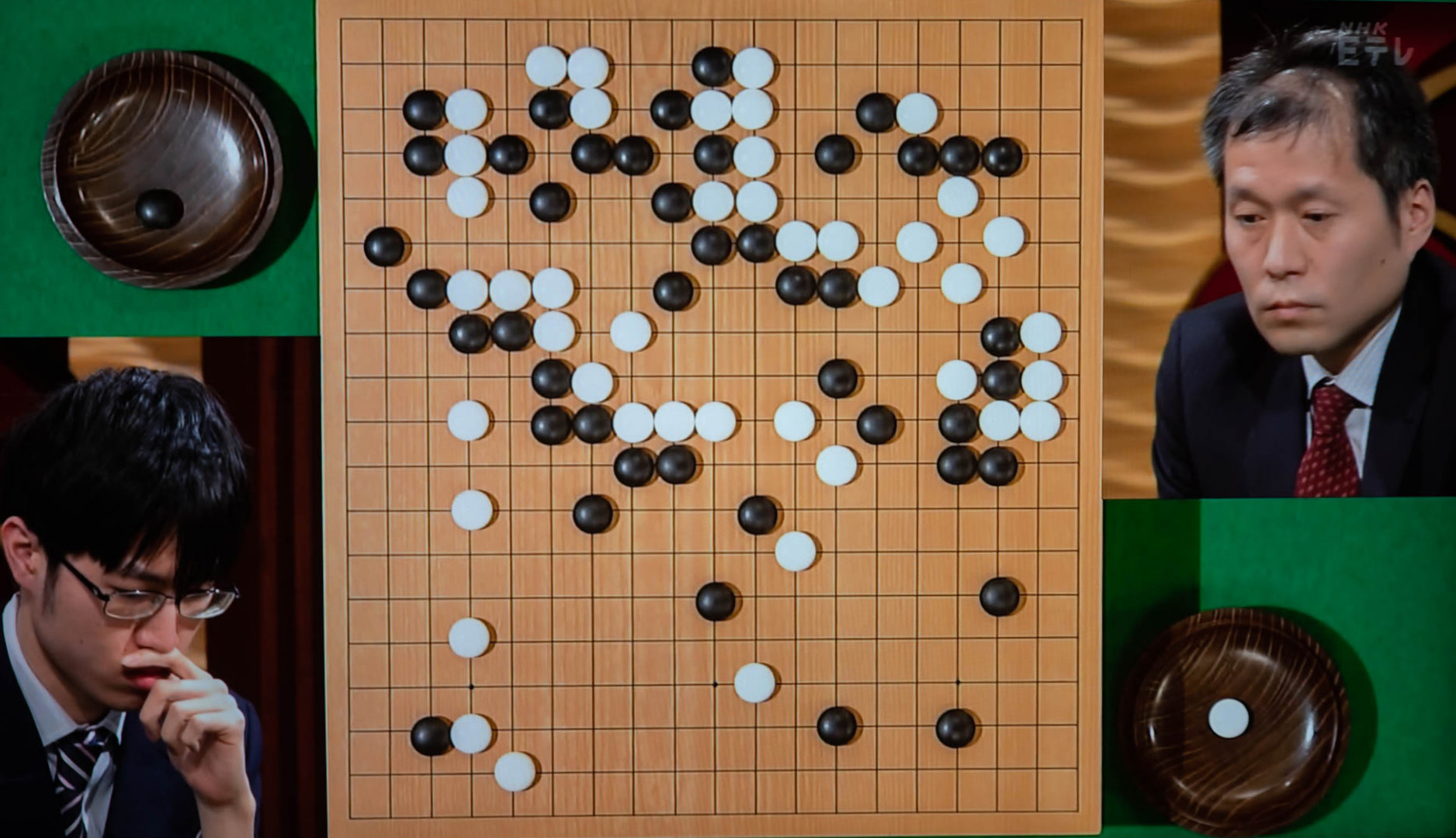

NHK杯戦囲碁 許家元8段 対 高尾紳路9段

本日のNHK杯戦の囲碁は準々決勝で黒番が許家元8段、白番が高尾紳路9段の対戦です。この碁で最初に戦いが起きたのが上辺で、黒が白の構えに打ち込んで競い合いになりました。黒は左辺から押し上げていって白の左辺に打ち込みを狙いましたが結局実現せず、白に中央と左辺の両方を好形に構えられ、この辺りは白のペースだったと思います。次に局面が動いたのは、白の上辺から延びる2つの大石と黒の同じく上辺から延びる一団の戦いでした。黒は右上隅に仕掛けて行きましたが、白は譲って右上隅は黒が大きく地をえぐりました。代償に白は右辺で黒1子をポン抜きました。中央は黒も白も逃げ逃げの形になりました。ここで白があくまでも黒への攻めを狙ってコスんで黒を割いて行ったのが失着で、すかさず右辺を上方に詰められ、ポン抜いた一団を活きに行かなければならなくなったのは誤算で、ここで黒が逆転ムードでした。そこから白は右下隅に仕掛けて行きましたが、結局右下隅は全部黒地になり、代償で下辺中央部が厚くなった白はこの下辺左側の模様の中の黒を左辺から切り離して攻めを狙い、あわよくば取ってしまおうとしました。黒は上手くしのいで白模様の中で活きましたが、白も色々と余得があって、ここで形勢は白がかなり挽回しました。しかし白は左上隅で更に劫を仕掛け、劫材は白有利で、劫に勝ちかつ黒に2手手を入れさせました。これで完全に半目勝負の状況になりましたが、黒にヨセでわずかに緩い手が出て、結局白の半目勝ちになりました。高尾9段の劣勢になってからの追い上げが見事でした。

「中世合名会社史」ヴェーバー、英訳者、全集の注釈者の誤り(?)

ヴェーバーの「中世合名会社史」について、ヴェーバー自身、英訳者、全集版の注釈者、全員が間違っているんじゃないかという事例を発見しました。これで私が正しかったら、なかなかすごいと思います。英訳者には問い合わせ中です。

ピンクレディーの頃

こんなの買ってしまいました。理由:NHKの朝ドラのスカーレットで(このドラマの主人公、亡母と名前が全く同じでしかもほぼ同じ生年です)、主人公の子供(1961年生まれで私と同じ)の友人達が、主人公の陶芸家の所に二人組の女性アイドルが一日陶芸家入門に来たのに、サインをもらってもらうことを頼んだという話でした。その子供が高校生の時ならピンクレディー以外にはあり得ません。それで懐かしくなって。

こんなの買ってしまいました。理由:NHKの朝ドラのスカーレットで(このドラマの主人公、亡母と名前が全く同じでしかもほぼ同じ生年です)、主人公の子供(1961年生まれで私と同じ)の友人達が、主人公の陶芸家の所に二人組の女性アイドルが一日陶芸家入門に来たのに、サインをもらってもらうことを頼んだという話でした。その子供が高校生の時ならピンクレディー以外にはあり得ません。それで懐かしくなって。

他にもっと曲数のあるベスト盤もありましたが、私にはこのCDに入っているのがほとんどピンクレディーの全てといった感じです。まとめて聞いて感心するのは阿久悠の作詞のうまさ。いい意味での「見世物小屋」的雰囲気というか、J-POPになる前の昭和歌謡曲の真骨頂です。また、最近のAKBとか欅坂とかみたいにダラダラと長く続くのではなく、3~4年ぐらいで燃え尽きた感じも私はいいと思います。ウォンテッド、UFOくらいがピークで、そこからサウスポーまではまだいいとして、その後モンスター→透明人間→カメレオン・アーミーとどんどん人気が落ちていったのを覚えています。ちなみにピンクレディーの頃って私には受験勉強の時代で、寮とか下宿にいてTVは無かったですが、それでもこれだけ覚えているというのはすごいことですね。

「中世合名会社史」の日本語訳の第15回目を公開

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の第15回目を公開しました。ここも中世ラテン語があってそれなりに大変でした。この回から第3章に入ります。実は最初に博士号論文として提出されたのはこの第3章の部分だけだったようです。そういう意味ではもっとも中心的な論考になります。

これで全体の28%が完了。このペースが継続出来れば、2020年中には全訳が完了する見込みです。

日本語訳の第15回です。いよいよ第3章に入り、ヴェーバーのこの論文における中心的な議論が出てきます。

塩田潮の「東京は燃えたか 黄金の60年代」

塩田潮の「東京は燃えたか 黄金の60年代」を読了しました。これも、1960年代の日本のあの憑かれたような熱気はどこから来たのかという興味からの読書です。保阪正康の「高度成長ー昭和が燃えたもう一つの戦争」もそうでしたが、1960年代の高度成長というものは、誰が首相でもそうなったのではなく、やはり池田勇人首相とそのブレーンであった下村治の政策が不可欠だったということが、再度明らかになりました。高度成長のスタートダッシュは1960年から61年にかけての民間の多額の設備投資による所が大きいですが、民間企業が投資に積極的になれたのは、政府が「所得倍増」とそれに伴う高い成長率をある意味保証してくれているので、それに乗っても大丈夫だろうという安心感があったのが大きいと思います。それが投資が投資を呼ぶといったいわゆる乗数効果的なことになったのだと思います。そしてもう一つは1962年頃になると、輸入増による国際収支の悪化と物価の上昇で、福田赳夫などは「所得倍増計画」に反対するようになります。しかし池田勇人はこの時東京オリンピックを上手く利用し、首都高速や新幹線の建設などの公共投資を積極的に行い、このケインズ政策がぴたりとはまって、日本経済は勢いを取り戻し、14%もの高い成長率を実現します。残念だったのは、そういう高度成長を支えた日本人の「エートス」を単にガンバリズムの一言で片付けてしまっていて、私が本当に知りたいのはそこなのですが、残念ながらこの本では答えは得られませんでした。

塩田潮の「東京は燃えたか 黄金の60年代」を読了しました。これも、1960年代の日本のあの憑かれたような熱気はどこから来たのかという興味からの読書です。保阪正康の「高度成長ー昭和が燃えたもう一つの戦争」もそうでしたが、1960年代の高度成長というものは、誰が首相でもそうなったのではなく、やはり池田勇人首相とそのブレーンであった下村治の政策が不可欠だったということが、再度明らかになりました。高度成長のスタートダッシュは1960年から61年にかけての民間の多額の設備投資による所が大きいですが、民間企業が投資に積極的になれたのは、政府が「所得倍増」とそれに伴う高い成長率をある意味保証してくれているので、それに乗っても大丈夫だろうという安心感があったのが大きいと思います。それが投資が投資を呼ぶといったいわゆる乗数効果的なことになったのだと思います。そしてもう一つは1962年頃になると、輸入増による国際収支の悪化と物価の上昇で、福田赳夫などは「所得倍増計画」に反対するようになります。しかし池田勇人はこの時東京オリンピックを上手く利用し、首都高速や新幹線の建設などの公共投資を積極的に行い、このケインズ政策がぴたりとはまって、日本経済は勢いを取り戻し、14%もの高い成長率を実現します。残念だったのは、そういう高度成長を支えた日本人の「エートス」を単にガンバリズムの一言で片付けてしまっていて、私が本当に知りたいのはそこなのですが、残念ながらこの本では答えは得られませんでした。

後、池田勇人にしても、下村治にしても、池田勇人は珍しい皮膚病で、下村治は結核でどちらも出世レースから大幅に遅れてしまったのが、後半の人生でそれを取り戻すという点が興味深いです。しかし池田勇人はご承知の通り、東京オリンピックの閉会式を見届けた後、喉頭癌で亡くなってしまうのですが。