WordPressが、「phpのバージョンが古すぎる!」とメッセージを出してきてうるさいので、バージョン5.4から7.3に一気にバージョンアップしました。

に従いました。別のサイトではphpを一回全部削除してから新しいバージョンを入れる方法が紹介されていましたが、こちらの方法だと元のを残したまま、yumのupdateでバージョンアップ出来ますので簡単ですし、サイトが止まる時間も短くて済みます。

T-maru's photo blog 書籍レビュー(特に白井喬二、小林信彦)、囲碁、音楽、昔のSF系TVドラマ、野鳥の写真などの話題をお届けしています。 This site offers review of books (especially of Kyoji Shirai and Nobuhiko Kobayashi), of music, old Sci-Fi TV dramas, topics related to Go (board game), and photos of birds.

WordPressが、「phpのバージョンが古すぎる!」とメッセージを出してきてうるさいので、バージョン5.4から7.3に一気にバージョンアップしました。

に従いました。別のサイトではphpを一回全部削除してから新しいバージョンを入れる方法が紹介されていましたが、こちらの方法だと元のを残したまま、yumのupdateでバージョンアップ出来ますので簡単ですし、サイトが止まる時間も短くて済みます。

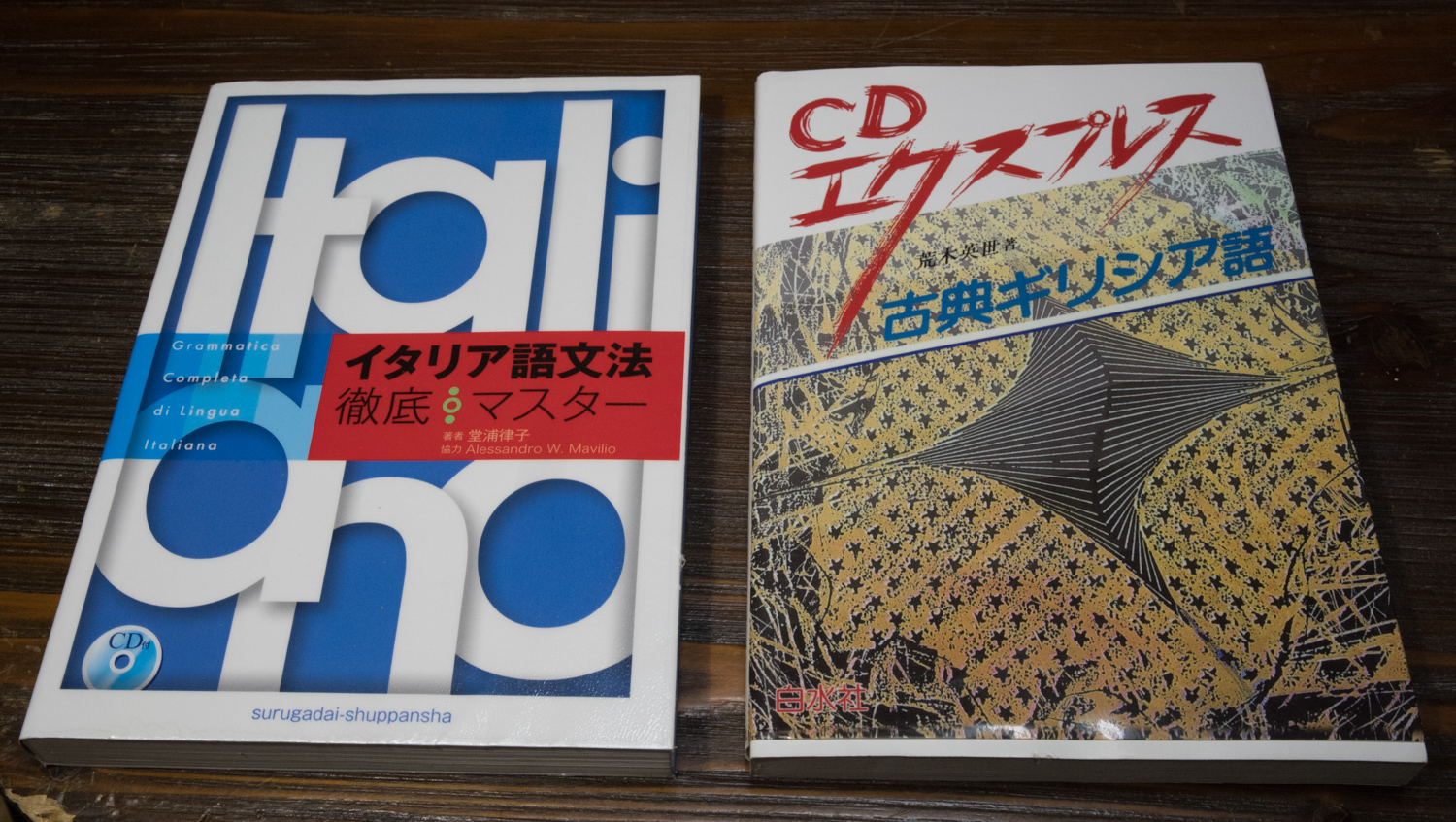

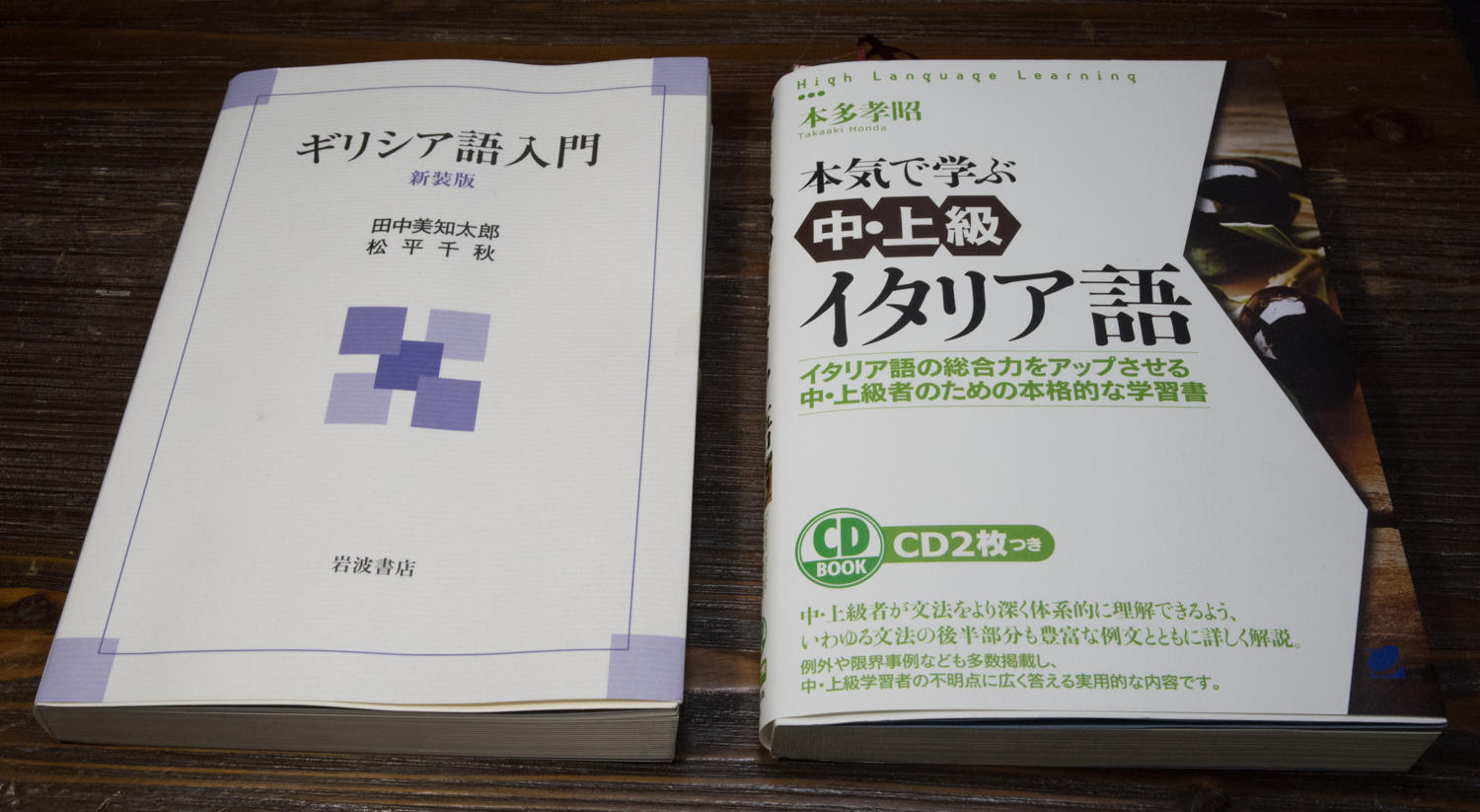

去年の4月から続けていたイタリア語と古典ギリシア語の勉強、英語の合間にイタリア語が月に30分X2日、古典ギリシア語が30分X3日という極めて限られた勉強でしたが、約10ヵ月とちょっと経って目出度くどちらの本も最後までやり終えました。今日からは新しい教科書に変わります。イタリア語はそろそろ初級卒業でもいいかなと思い、中・上級と題された教科書です。古典ギリシア語の方は、これが3冊目の教科書で、実は大学の授業で使われていたものです。これを敬遠してきたのは、まず活字が小さくつぶれていて見にくいのと、練習問題に解答が付いていないという理由からです。しかし、活字の件は大きな活字の版が出て良くなりました。また練習問題の解答はKindle本として販売されていたものを購入済みです。ともかく語学の勉強は諦めずに続けることが一番大事だと思います。

去年の4月から続けていたイタリア語と古典ギリシア語の勉強、英語の合間にイタリア語が月に30分X2日、古典ギリシア語が30分X3日という極めて限られた勉強でしたが、約10ヵ月とちょっと経って目出度くどちらの本も最後までやり終えました。今日からは新しい教科書に変わります。イタリア語はそろそろ初級卒業でもいいかなと思い、中・上級と題された教科書です。古典ギリシア語の方は、これが3冊目の教科書で、実は大学の授業で使われていたものです。これを敬遠してきたのは、まず活字が小さくつぶれていて見にくいのと、練習問題に解答が付いていないという理由からです。しかし、活字の件は大きな活字の版が出て良くなりました。また練習問題の解答はKindle本として販売されていたものを購入済みです。ともかく語学の勉強は諦めずに続けることが一番大事だと思います。

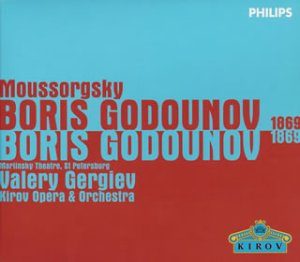

NakamuraEmiの新しいCDを入手。ジャケットのデザインにデジャビュ感あり。ゲルギエフのボリス・ゴドゥノフのジャケット。もっと遡るとウルトラセブンのオープニング。

NakamuraEmiの新しいCDを入手。ジャケットのデザインにデジャビュ感あり。ゲルギエフのボリス・ゴドゥノフのジャケット。もっと遡るとウルトラセブンのオープニング。

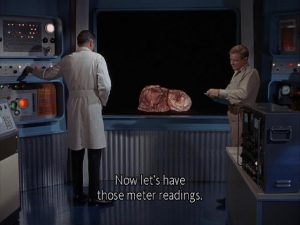

原子力潜水艦シービュー号の”Monster from the Inferno”を観ました。この話から第3シーズンです。第3シーズンで荒唐無稽さが更に増すかと思ったら、この回はなかなか良く出来ていて楽しめました。何より、第3シーズンでやっとシービュー号が本当に原子力潜水艦なんだということを確認出来、初めて「放射能危険」マークが艦内にあるのが分かりました。お話は海軍の全ての無線を使えなくした海底の物体を調査していて、それが何かの巨大な脳のようなものであることが分かります。それは宇宙から来たものでしたが、シービュー号に収容されるとある科学者をコントロールして、シービュー号のコンピューターの全てのデータを読み取り、シービュー号を自分の体としてコントロールしようと試みます。また、シービュー号の原子力エンジンからパワーを吸い取ります。ある科学者に続いてクレーン艦長もこの脳にコントロールされるようになりましたが、ネルソン提督がこの怪物の正体を察知し、この怪物が発する電波を跳ね返す装置を作って対抗します。最後は、原子力リアクターの制御棒を引き抜いていって、この怪物に能力以上の過剰なエネルギーを与えることで、怪物を倒そうとします。これは下手すると核リアクターが暴走して制御出来なくなり、核爆発を起こすかもしれないという危険な賭けでしたが、何とか成功します。

原子力潜水艦シービュー号の”Monster from the Inferno”を観ました。この話から第3シーズンです。第3シーズンで荒唐無稽さが更に増すかと思ったら、この回はなかなか良く出来ていて楽しめました。何より、第3シーズンでやっとシービュー号が本当に原子力潜水艦なんだということを確認出来、初めて「放射能危険」マークが艦内にあるのが分かりました。お話は海軍の全ての無線を使えなくした海底の物体を調査していて、それが何かの巨大な脳のようなものであることが分かります。それは宇宙から来たものでしたが、シービュー号に収容されるとある科学者をコントロールして、シービュー号のコンピューターの全てのデータを読み取り、シービュー号を自分の体としてコントロールしようと試みます。また、シービュー号の原子力エンジンからパワーを吸い取ります。ある科学者に続いてクレーン艦長もこの脳にコントロールされるようになりましたが、ネルソン提督がこの怪物の正体を察知し、この怪物が発する電波を跳ね返す装置を作って対抗します。最後は、原子力リアクターの制御棒を引き抜いていって、この怪物に能力以上の過剰なエネルギーを与えることで、怪物を倒そうとします。これは下手すると核リアクターが暴走して制御出来なくなり、核爆発を起こすかもしれないという危険な賭けでしたが、何とか成功します。

「カティリナ弾劾演説」は共和制ローマに対してクーデターを企てたルキウス・セルギウス・カティリナに対して、キケロが元老院でその事実を暴いて弾劾を呼びかけた4つの演説です。古来名演説としてヨーロッパのギムナジウムなどの学校で教えられるラテン語の教科書には必ずといっていいほど載っているので、ヨーロッパのインテリは大体知っています。昔、冗談でこれを広島弁に訳したら面白いと思ってちょっとやったことがあります。私は広島県の隣の山口県生まれなので、多少広島弁の雰囲気が分からないではないですが、ネイティブではないので、所々不適切な表現があるかもしれません。

カティリナの反乱に参加した兵士約3,000人は最後までカティリナを見捨てなかったらしく、ある意味カティリナは親分肌の人だったようです。

余談ですが、昔これを羅英対訳で読もうとしたことがあります。その時、2行目に出てくる”audacia”という単語の意味が分からなかったんで、英訳を見たら、”audacity”となっていて、まったく対訳になっていないと思いました。おかげでaudacityという単語を覚えることが出来ましたが。(英辞郎によれば、audacity、【名-1】大胆さ、剛勇【名-2】厚かましさ、尊大【名-3】大胆[尊大]な行為)

Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? quam diu etiam furor iste tuus nos eludet?quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? Nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbisvigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatuslocus, nihil horum ora voltusque moverunt? Patere tua consilia non sentis, constrictam iam horumomnium scientia teneri coniurationem tuam non vides? Quid proxima, quid superiore nocte egeris,ubi fueris, quos convocaveris, quid consilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris?

われぇ、カティリナの。わしらが甘い顔見せよったら、どこまでつけあがるんじゃ。どたまとち狂いよって。いつまでわしらをなめくさっとんじゃ。どこまでわりゃぁ、あがーにつばえてかばちたれよるんじゃ。おどりゃぁ、ちいとはびびらんかったんか。パラーティウム丘の夜回りやら、都を回る偵察隊にも、世間衆がぶちいびせがっちょるのも。われぇはちいとはきょうていと思わんのんか。堅気の旦那衆がえっと集まってきよって、元老院がしゃんと警護されたこがぁなシマで行われたちゅうんが。ほいで、ここにいる男衆の面つきとメンチ切っとんのが。われぇの描いた絵はとーに暴かれとるけんの。それに気づかんのんか。われぇがつばえよるんははぁ、こけーにおる男衆みいな知っとるし、しごーしたろうと思っちょるで。そいが、われにゃぁ分からんのんか。昨夜と一昨夜、われが夜だれて何をしよったんか、われがどこぞにおって、誰ぞを呼びよって、どがぁな絵を描いたんか、わしらのうちいったい誰が知らんと思っとるんじゃ。

また、西洋剃刀コレクションに1本追加。ゾーリンゲンのBökerというメーカーのFull Hollowタイプ。Amazonのドイツで購入。現在の西洋剃刀の市場では、Dovo、Thiers-issardの2大メーカーの次ぐらいの位置にいるメーカーみたいです。感心なのは、刃の硬度がちゃと書いてあることて゛、ロックウェル硬度(HRC)で59です。これはビッカース硬度に換算すると674です。高級剃刀だと、HRCで61とか62とかを良く見るので、59というのは硬い方ではありません。岩崎浩介の本でも高級品の西洋剃刀のビッカース硬度は750~900ぐらいのものが多いです。ただ、硬ければ研ぎにくいですし、また刃こぼれしやすくなりますから、ともかく硬ければいいというものでもないです。

また、西洋剃刀コレクションに1本追加。ゾーリンゲンのBökerというメーカーのFull Hollowタイプ。Amazonのドイツで購入。現在の西洋剃刀の市場では、Dovo、Thiers-issardの2大メーカーの次ぐらいの位置にいるメーカーみたいです。感心なのは、刃の硬度がちゃと書いてあることて゛、ロックウェル硬度(HRC)で59です。これはビッカース硬度に換算すると674です。高級剃刀だと、HRCで61とか62とかを良く見るので、59というのは硬い方ではありません。岩崎浩介の本でも高級品の西洋剃刀のビッカース硬度は750~900ぐらいのものが多いです。ただ、硬ければ研ぎにくいですし、また刃こぼれしやすくなりますから、ともかく硬ければいいというものでもないです。

新品購入で、革砥でストロッピングだけして使ってみました。Full Hollowですが、ジョリジョリ音は抑えめで、刃がしなって動く感じもあまりありません。同じゾーリンゲンでもDovoはもっと刃が動く感じです。剃り残しは丁寧に剃ればかなりの所まで剃れますから悪くはありませんが、私としてはThiers-issardの方がやはりいいと思います。

剃刀コレクションは、後1本、Classic ShavingというサイトでNTC “Dabria” Custom Straight Razorという、個人メーカー(職人)製の剃刀を注文しています。

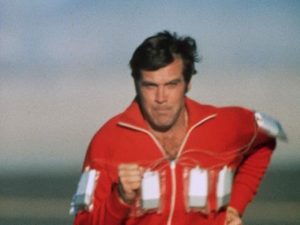

原子力潜水艦シービュー号の第3シーズンに入る前に、ちょっと気分転換で「600万ドルの男」の第1話(パイロット版)を観ました。意外と地味でした。後になると出てくるスティーブが機械化された部分を使う時に出てくる効果音とか画面がまだ使われていません。またスティーブも手術後素直に自分の状態を受け入れた訳ではなく、色々と葛藤しています。しかし、サイボーグ009とかのサイボーグに比べると、機械化されているのは両足と左腕と左目だけで非常に中途半端な感じがします。左腕に原子力エンジン入れてモーターを回してパワーを出していても、それを支える胴体の部分が普通の人間だったら保たないような気がしますが。

原子力潜水艦シービュー号の第3シーズンに入る前に、ちょっと気分転換で「600万ドルの男」の第1話(パイロット版)を観ました。意外と地味でした。後になると出てくるスティーブが機械化された部分を使う時に出てくる効果音とか画面がまだ使われていません。またスティーブも手術後素直に自分の状態を受け入れた訳ではなく、色々と葛藤しています。しかし、サイボーグ009とかのサイボーグに比べると、機械化されているのは両足と左腕と左目だけで非常に中途半端な感じがします。左腕に原子力エンジン入れてモーターを回してパワーを出していても、それを支える胴体の部分が普通の人間だったら保たないような気がしますが。

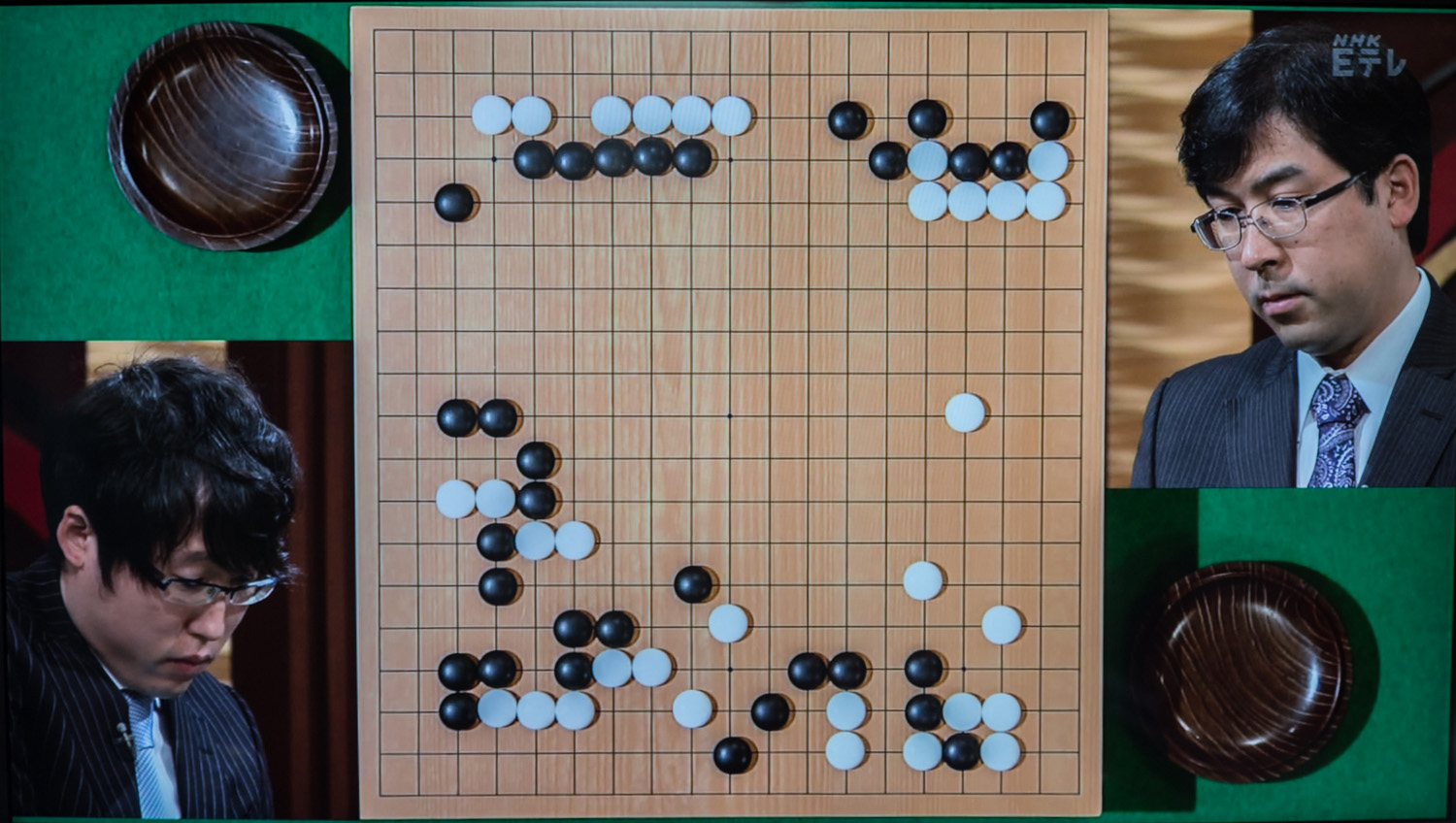

本日のNHK杯戦の囲碁は、準々決勝第3局で、黒番が井山裕太5冠王、白番が羽根直樹9段の興味深い一戦です。布石で先週に続いて左下隅でまたもツケノビ定石が出てきて、本当にプロの間で流行しているんだなと思いました。囲碁の定石を覚える時、ほとんどの人がこの定石を最初に覚えますが、昔(1980年~2000年頃)はプロ棋士では特殊な局面を除いて打つ人はほとんどいなかったと思います。極論を言えば「置き碁定石」みたいな言われ方さえされていました。要するにプロははっきり形を決めないで、後の展開で色々な打ち方をする可能性(含み)を残すのが好まれていました。それに対してAIは形勢の判定が難しいぼんやりした手は評価が低く、部分的に簡明な別れをより高く評価する傾向があり、それにプロが影響を受けているということだと思います。(余談ですが、全盛期の小林光一名誉棋聖はそういう決め打ち的な簡明な打ち方を多用し、現在のAIの打ち方にある意味似ていました。)解説の村川大介8段によると羽根9段はそういう風潮に流されず従来と同じ打ち方にこだわっているとのことですが、自分は打たなくても相手は打ってくる訳で、そういう打ち方への対応は必要です。話が反れましたが、局面は井山6冠王が左辺の模様を大きくしたのと、また黒が右下隅の白の小ゲイマジマリに付けていった石があり、この二つが焦点でした。羽根9段は左辺の模様が完成する前に深く打ち込んで行きました。黒が鉄柱で応えたのに大ゲイマで軽く中央に進出しましたが、黒はその間を切断に来ました。羽根9段はここでシチョウアタリをにらんで右上隅の星の黒に付けて行きました。結果として黒は左辺に手を入れシチョウを解消して左辺を確定地とし、その代償として白は右上隅で黒を隅に閉じ込め、右辺を地模様にしました。その後は右下隅で白の小ゲイマジマリに付けていった黒と、左下隅から下辺に展開している白との競り合いになりました。黒が下辺で左側にコスんで左下隅の白に利かそうとしましたが、白は下辺の黒に打ち込んでいき、右下隅とつながって黒の根拠を奪いました。両方の石が中央に出て行くもつれた展開になりましたが、圧迫された白が黒に対して切断の強手を放ち、中央の黒を切り離して白のパンチが決まったかと思いました。しかし黒はうまく右辺に潜り込んで白の一等地でコミ以上の地を持って治まりました。これに対して白は黒の数子を取って中央に若干の地を作りましたが、左辺の黒地を減らせた訳ではなく、ここではっきり黒が優勢になりました。結局黒の中押し勝ちでした。やはり井山5冠王の戦いの中で見せる鋭さは第1級のものだと思います。

本日のNHK杯戦の囲碁は、準々決勝第3局で、黒番が井山裕太5冠王、白番が羽根直樹9段の興味深い一戦です。布石で先週に続いて左下隅でまたもツケノビ定石が出てきて、本当にプロの間で流行しているんだなと思いました。囲碁の定石を覚える時、ほとんどの人がこの定石を最初に覚えますが、昔(1980年~2000年頃)はプロ棋士では特殊な局面を除いて打つ人はほとんどいなかったと思います。極論を言えば「置き碁定石」みたいな言われ方さえされていました。要するにプロははっきり形を決めないで、後の展開で色々な打ち方をする可能性(含み)を残すのが好まれていました。それに対してAIは形勢の判定が難しいぼんやりした手は評価が低く、部分的に簡明な別れをより高く評価する傾向があり、それにプロが影響を受けているということだと思います。(余談ですが、全盛期の小林光一名誉棋聖はそういう決め打ち的な簡明な打ち方を多用し、現在のAIの打ち方にある意味似ていました。)解説の村川大介8段によると羽根9段はそういう風潮に流されず従来と同じ打ち方にこだわっているとのことですが、自分は打たなくても相手は打ってくる訳で、そういう打ち方への対応は必要です。話が反れましたが、局面は井山6冠王が左辺の模様を大きくしたのと、また黒が右下隅の白の小ゲイマジマリに付けていった石があり、この二つが焦点でした。羽根9段は左辺の模様が完成する前に深く打ち込んで行きました。黒が鉄柱で応えたのに大ゲイマで軽く中央に進出しましたが、黒はその間を切断に来ました。羽根9段はここでシチョウアタリをにらんで右上隅の星の黒に付けて行きました。結果として黒は左辺に手を入れシチョウを解消して左辺を確定地とし、その代償として白は右上隅で黒を隅に閉じ込め、右辺を地模様にしました。その後は右下隅で白の小ゲイマジマリに付けていった黒と、左下隅から下辺に展開している白との競り合いになりました。黒が下辺で左側にコスんで左下隅の白に利かそうとしましたが、白は下辺の黒に打ち込んでいき、右下隅とつながって黒の根拠を奪いました。両方の石が中央に出て行くもつれた展開になりましたが、圧迫された白が黒に対して切断の強手を放ち、中央の黒を切り離して白のパンチが決まったかと思いました。しかし黒はうまく右辺に潜り込んで白の一等地でコミ以上の地を持って治まりました。これに対して白は黒の数子を取って中央に若干の地を作りましたが、左辺の黒地を減らせた訳ではなく、ここではっきり黒が優勢になりました。結局黒の中押し勝ちでした。やはり井山5冠王の戦いの中で見せる鋭さは第1級のものだと思います。

The following essay is what I wrote as an assignment of English writing course at an English school AEON:

Topic: How do you feel about legalized gambling?

Style: Formal

Gambling in general is illegal in Japan as stated in the article 185 of the Japanese penal law. There are, however, so many special laws that define some types of special gambling as legal. Among them, there are keiba (horse race), keirin (bicycle race), kyoutei (boat race), auto-race (motorbike race), and some lotteries such as takara-kuji or TOTO. In addition to those, a popular type of gambling called pachinko and pachi-slot still exists. By playing pachinko or pachi-slot, you can get money. Although there have been a lot of controversies whether pachinko and pachi-slot are legal or not, they are allegedly legal recently.

What is most surprising is the amount of sales for each type of legal gambling. Among all leisure industries in Japan, pachinko and pachi-slot occupy 30.5% of money spent, namely 21,626 Billion JPY ($197 Billion) in 2017. The sales of all other legal gambling was around 4 Trillion JPY ($36 Billion) in 2015. Although other gambling sales are just 20% of those of pachinko and pachi-slot, the incomes are crucial for many local governments in Japan. While there are a lot of negative things about gambling, legal gambling is practically a necessary evil in Japan.

If we play devil’s advocate, there might be some positive factors in gambling. In gambling, we can learn how our fortune goes or flows in relation with your counterparts. If we can gamble just when we are lucky and can stop it when we are not, it will bring big success. Do not forget the Cicero’s words: “Non solum fortuna ipsa est caeca sed etiam eos caecos facit quos semper adjuvat.” (Not only the goddess of fortune is blind, but she makes him also blind whom she always helps).

Now that the Japanese government is trying to install casinos around Japan, this topic is quite viral and controversial. We can see not only people in serious gambling addiction, but also Japan itself relies too much on income from gambling. For what is Japan profited, if it shall gain the whole world, and lose its own soul?

TOEICのスピーキングテストについて評価の正確さに大いに疑問を持ち、それに変わるより良い試験がないか色々調べて、アルクがやっているSSTというのが対面式(人間相手にしゃべる)で良さそうだったのですが、これは残念ながら団体受験専用でした。個人も受験可能なTSSTというのもあるのですが、それは電話でしゃべるものです。

TOEICのスピーキングテストについて評価の正確さに大いに疑問を持ち、それに変わるより良い試験がないか色々調べて、アルクがやっているSSTというのが対面式(人間相手にしゃべる)で良さそうだったのですが、これは残念ながら団体受験専用でした。個人も受験可能なTSSTというのもあるのですが、それは電話でしゃべるものです。

それからTOEFLのスピーキングは、問題形式がほぼTOEICのスピーキングと同じで受ける意味が無いと思いました。

で結局、IELTS(アイエルツ)というブリティッシュ・カウンシルがやっているテストを受けることにしました。ただ、スピーキングだけはなく、4技能すべての同時受験です。この試験のスピーキングがいいのは、個室の中での人間の試験官との対話で試験されるということです。変な制限時間はありませんし、問題が聴き取れなければもう一度しゃべってもらうよう頼むことも出来るようです。

ただ問題は、試験の実施回数が少なくて、結局今申し込んだら横浜の試験会場ではようやく取れたのが5月11日のでした。また料金も税込みで¥25,380とかなり高いです。更には本人認証として使えるのはパスポートのみであり、その画像をアップロードして登録しないといけません。結果は4技能それぞれ、レベル0から9までのバンドスコアで出ます。私のTOIEC L&Rレベルだと、目標は7~7.5です。

まあ、まだ時間はあるからゆっくり対策を立てます。

ちなみにAEONの先生にもより良いスピーキングテストがないか相談しましたが、その先生のお勧めもIELTSで私の選択と一致しました。

いわゆるPros&ConsでIELTSを評価すると、

良い点(Pros)は、

(1)スピーキングのテストがマンツーマンの対面式である。

(2)4技能を同日に試験。(時に2日の場合もあり。)

(3)TOEICの最高スコア990はIELTSでは9が最高に対して7.5に過ぎず、上級者の英語力の進歩をきちんと測定出来る。

(4)結果によって、イギリスの大学への留学の場合などの英語力の資格証明になる。(TOEICは昔は認められていましたが、今は外されました。)

だと思います。

悪い点(Cons)は

(1)実施場所と回数がTOEICに比べはるかに少ない。思い立ってもすぐ受験出来ない。

(2)拘束時間が長い。最長で朝8:30ぐらいから19:30までの可能性有り。(試験時間そのものは2時間40分ぐらい)

(3)料金が高い。25,350円もする。

です。

後は受けてみないと分かりません。