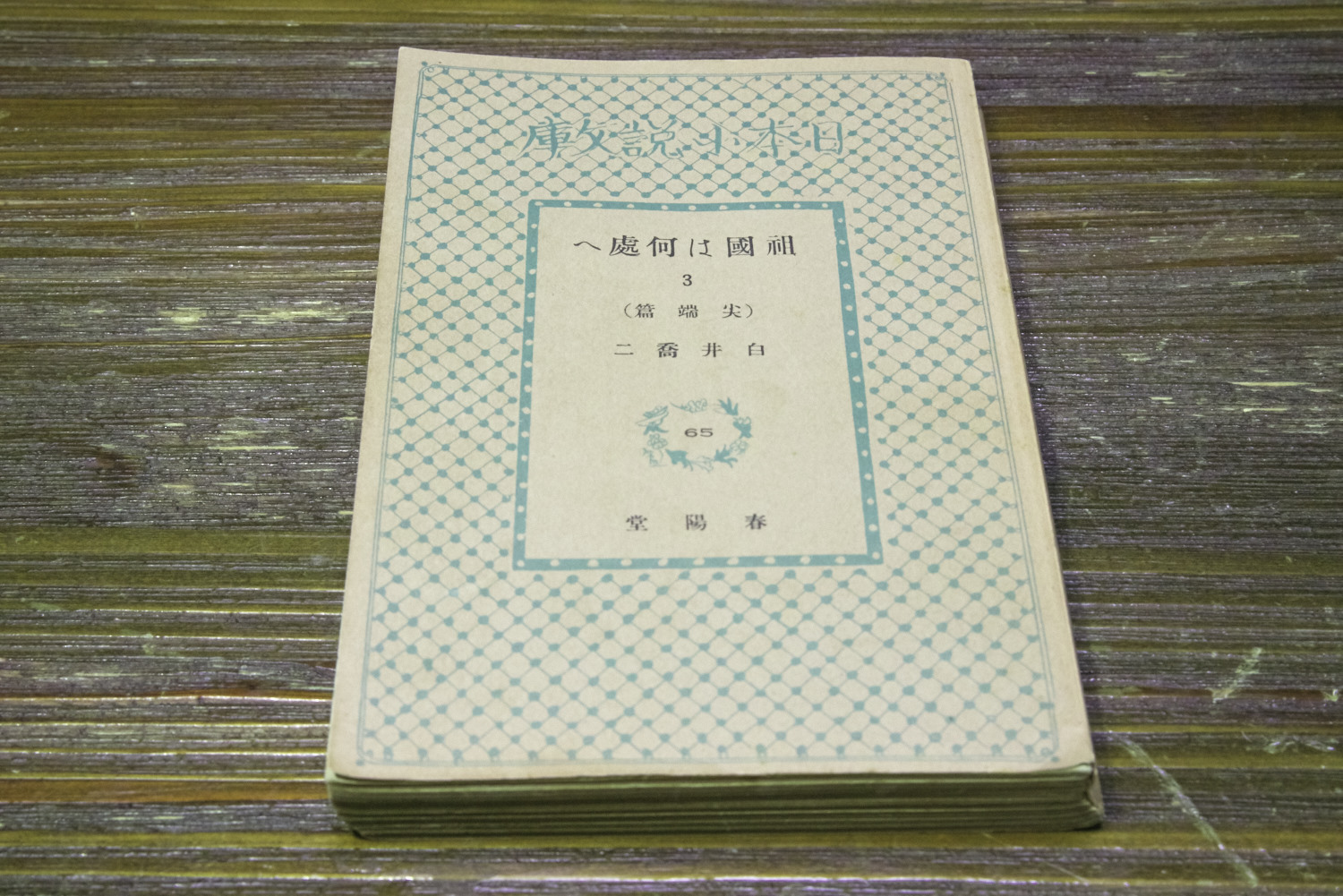

白井喬二の「祖国は何処へ」第三巻。尖端篇を読了。

白井喬二の「祖国は何処へ」第三巻。尖端篇を読了。

幕府は、島将軍一派を多数捕まえる方針を立て、捕まえた者達を閉じ込めておくため、下総の国の下志津原に、新しい牢獄を建設する計画を立てます。その所長は衣笠陣内という者で、西洋の牢獄を実地に見てきており、新しく西洋式を取り入れた牢獄を建設します。南條芳之とその妹のお才、そして金乃美も実はその近くに潜んでいました。新しく建設された獄舎に、江戸から囚人が送られてきましたが、その中に臺次郎がいるかどうか、つまり臺次郎が生きているかどうかが三人の一番の関心でした。お才は洗濯女としてその獄舎に入り込み、囚人の中に臺次郎がいるかどうかを確かめようとします。芳之は、臺次郎を思う金乃美に嫉妬し、思い通りにならない恋に狂い、酒色にふけって、危うく仲間から斬られかけます。しかしながら、金乃美に対し、もし囚人の中に臺次郎がいないことがわかったら、自分と結婚してくれるように頼み、承諾を得ます。お才は、ある時牢番から、獄内の囚人の年齢を聞き出し、三十才以下のものはいないと聴いて、臺次郎はいないと判断します。この結果、芳之と金乃美は結婚することになりました。しかし実はお才の判断は間違いで、臺次郎は牢の中にいました。牢番の中に、昔臺次郎が助けたことのある喜徳がおり、喜徳は昔の恩を返そうと、臺次郎の牢の鍵を外しておき、臺次郎を逃がします。金乃美は婚礼の当日に、臺次郎が脱獄したことを聞き、初めて臺次郎が生きていたことを知ります。

白井喬二の「富士に立つ影」のWikipediaページを作成

白井喬二の「富士に立つ影」のWikipediaページが無いのを以前から残念に思っていました。

人を当てにするのは何ですので、思い切って自分で作成しました。まだ「登場人物」の所が未完成ですが、公開しました。

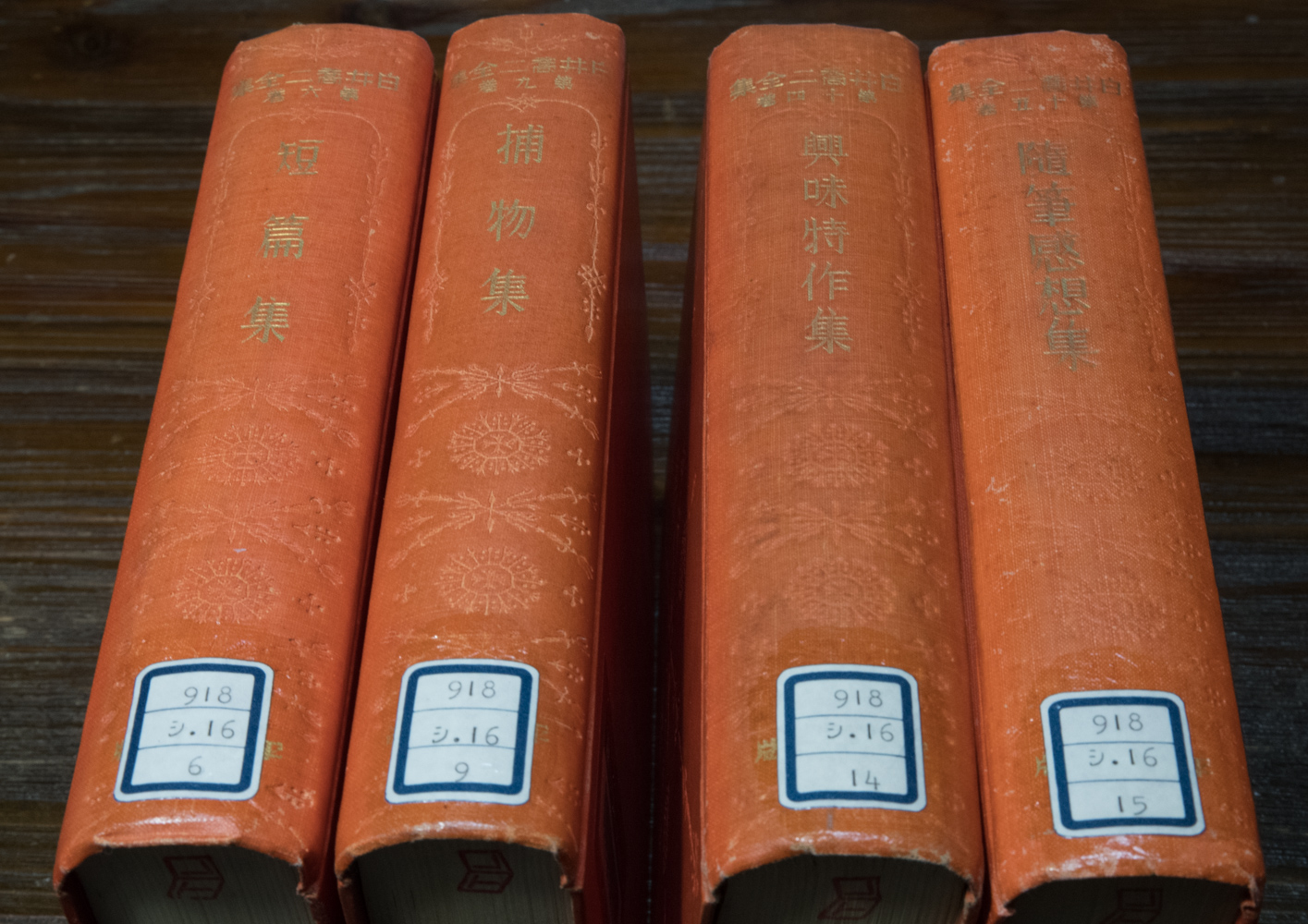

平凡社の白井喬二全集全15巻の内容

国立国会図書館の検索システムを用いて、1931年から1932年にかけて刊行された、平凡社の白井喬二全集の内容が分かりましたので、公開します。

国立国会図書館の検索システムを用いて、1931年から1932年にかけて刊行された、平凡社の白井喬二全集の内容が分かりましたので、公開します。

「祖国は何処へ」がまだ連載が完結していない段階でトップに来ており、また最終巻の15巻は、春陽堂の日本小説文庫版が出るより先に出版されています。「祖国は何処へ」がこの全集の目玉だったことがうかがわれます。

なお、古書店でもまったく見かけないかなりの稀少本です。国会図書館にも全巻揃っていません。全巻揃えているのは全国でも栃木県立図書館だけで、今回(2017年8月)神奈川県立図書館経由で栃木県立図書館に第6巻、第9巻、第14巻、第15巻の貸し出しを申し込んで、それで取り寄せたのが写真です。(この場をお借りして栃木県立図書館に御礼申し上げます。)

第1巻 祖国は何処へ(上)

第2巻 祖国は何処へ(中)

第3巻 祖国は何処へ(下)

第4巻 新撰組

第5巻 中篇集(沈鐘と佳人、明治の白影、葉月の殺陣、湖上の武人、第二の巌窟、おぼろ侠談、幽閉記、金襴戦、江戸市民の夢)

第6巻 短篇集(宝永山の話、月影銀五郎、湯女挿話、本朝名笛伝、九段燈と湯島燈、築城変、老子鐘、倶利伽羅紋々、兵学美人行、拝領陣、遠雷門工事、油屋円次の死、神体師弟彫、瓦義談、指揮杖仙史、名器殿物語、剣脈賢愚伝、広瀬水斎の諷刺、獅子面のぞき、青桐証人、美泥、生命を打つ太鼓、敵討つ討たん物語、唐草兄弟、銭番論語、目明き藤五郎、密状霊験記、鳳凰を探す、邪魂草、芍薬奇人、桃太郎病、闘鶏は悪いか、ばっさい、月兎逸走、猿の方が貴い、白痴、或る日の大膳、国入り三吉、薫風の髭噺、職追い剣、忠臣の横顔)

第7巻 源平盛衰記(上)

第8巻 源平盛衰記(下)

第9巻 捕物集(怪建築十二段返し、江戸天舞教の怪殿、全土買占の陰謀、桐十郎の船思案、蜂の籾屋事件、傀儡大難脈、虞美人草街、捕物源平記、竹林午睡記、登龍橋、兵学大講義)

第10巻 富士に立つ影(1)

第11巻 富士に立つ影(2)

第12巻 富士に立つ影(3)

第13巻 富士に立つ影(4)

第14巻 興味特作集(珊瑚重太郎、元禄快挙)

第15巻 随筆感想集(随筆のタイトル一覧はここです。)、祖国は何処へ(終篇)

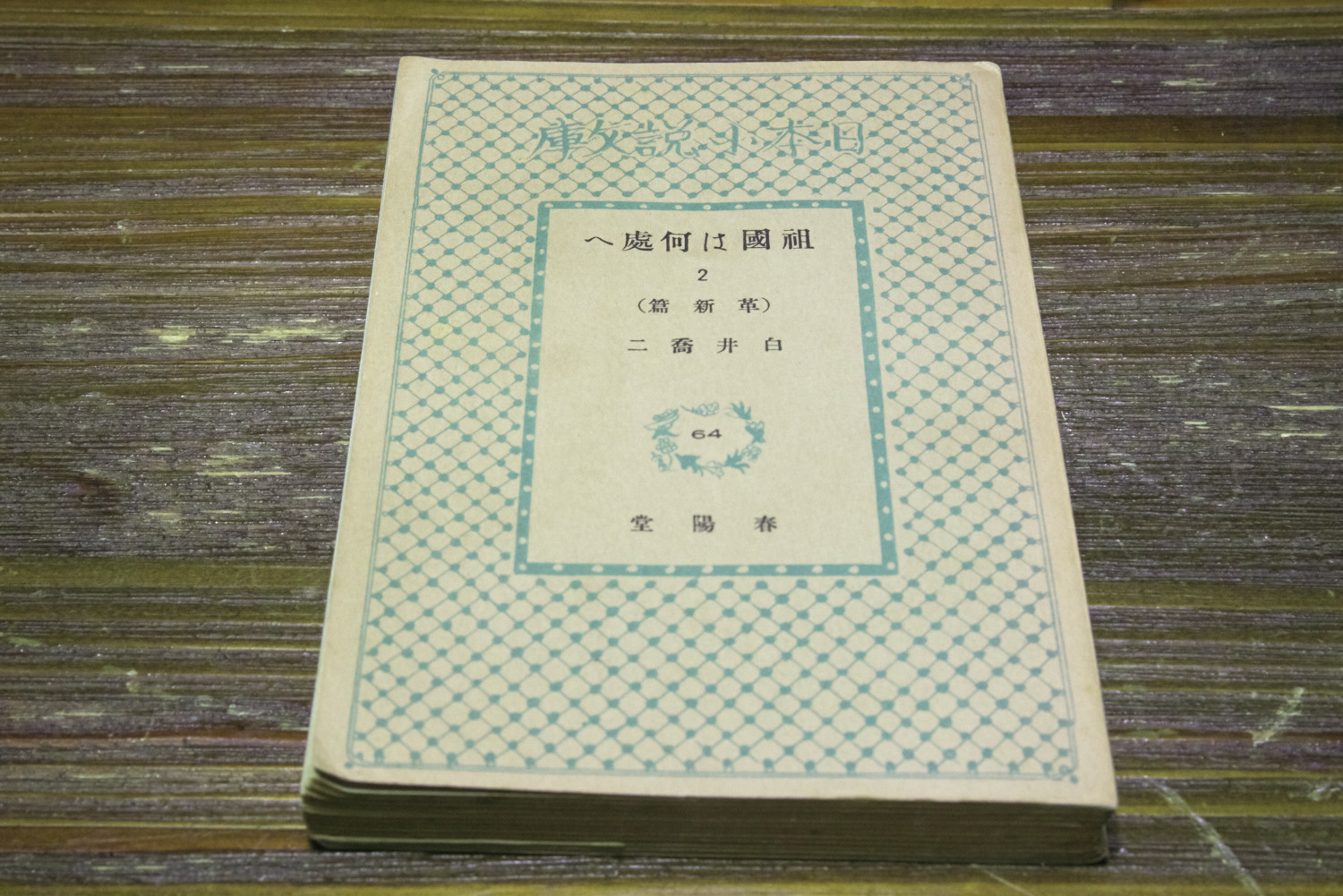

白井喬二の「祖国は何処へ」[2]革新篇

白井喬二の「祖国は何処へ」第二巻、革新篇読了。

白井喬二の「祖国は何処へ」第二巻、革新篇読了。

第一巻の最初の方で、伊豆大島の近くの利島(としま)という離島に、真田幸村の末弟の子孫である真田搢達が住んでいて、金銀を蓄えて秘かに幕府の転覆を狙っているということが出てきました。この巻ではその「島将軍」を担ぐ一派の活動が描かれます。幕府側もこの陰謀に気付いており、それを取り締まる役に任じられたのが、第一巻で臺次郎に二度邪魔されて職務をしくじった水野忠七郎で、今度こそはと張り切ります。その「島将軍」を担ぐ一派の若侍で、南條芳之という者がいましたが、「島将軍」の秘密に気付いている中国人和鼎泰が、幕府にその秘密をしゃべってしまう前に、口を封じようとしますが、それに失敗し役人に追われることになります。それを助けたのが、越後を逃れ秘かに江戸に入っていた臺次郎でした。南條芳之の住まいには、ふとしたことから、これも越後を逃れていた金乃美が一緒に住むようになります。芳之は金乃美に恋して、そのためもあって、中国から将軍家に渡された国書(何者かによってそれは盗まれていました)を秘かに奪い取ろうとします。この国書が幕府によって取り戻されると、水野忠七郎の手柄となり、忠七郎は若年寄に出世し、そうなると金乃美は約束によって忠七郎のものになってしまいます。芳之は、臺次郎の活躍によってこの国書を首尾良く奪い取ることに成功しましたが、その後臺次郎と金乃美を引き合わせてみたら、二人が知り合いでしかも恋仲であることがわかります。幕府の島将軍一派への追及は激しくなり、多くの者が捕まります。芳之は、臺次郎を恋敵と思い、卑怯にも臺次郎を役人が待ち構える場所にわざわざ送り、臺次郎はついに幕府の役人に捕まってしまいます。

三遊亭圓生の「牡丹灯籠~御札はがし」

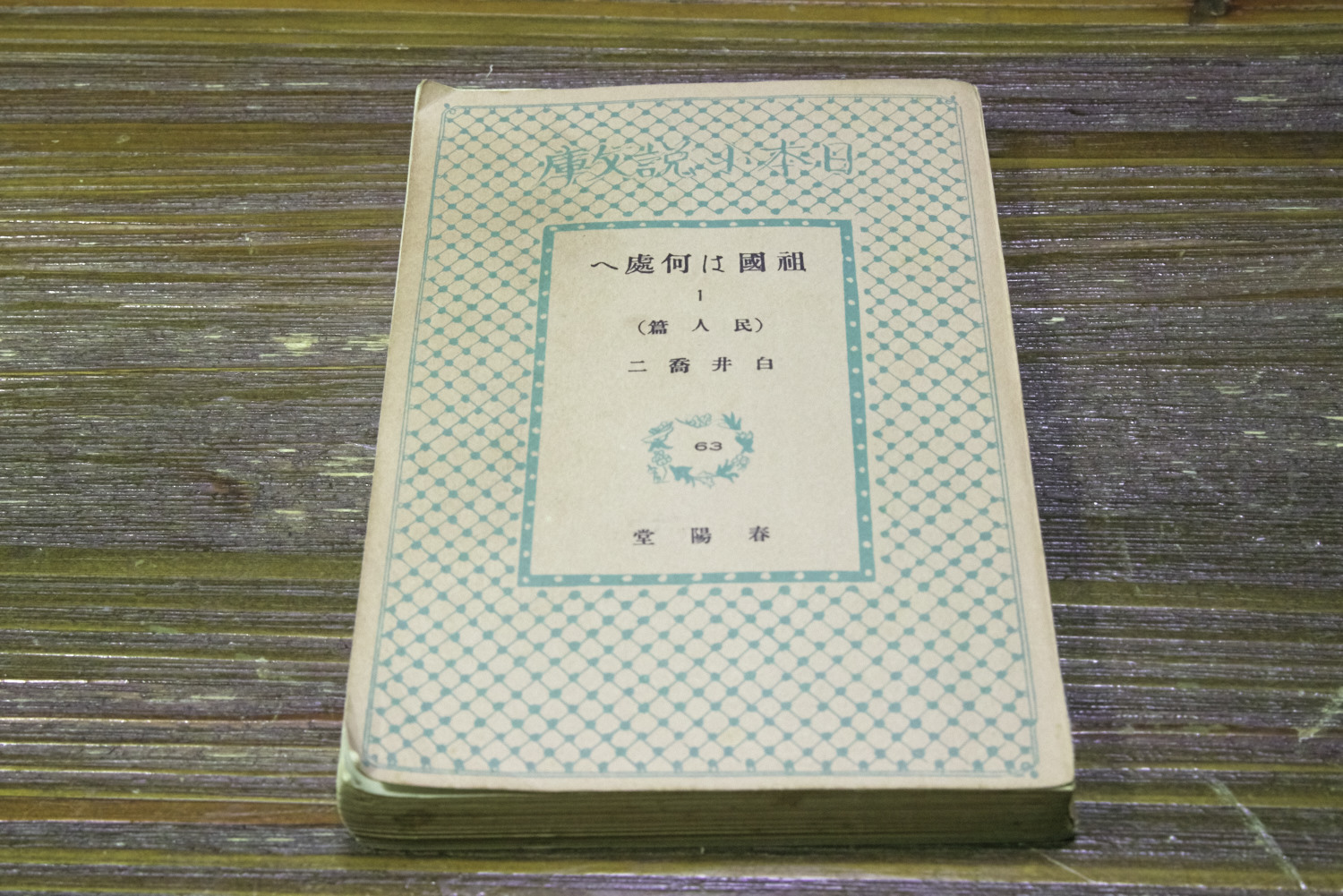

白井喬二の「祖国は何処へ」[1]民人篇

白井喬二の「祖国は何処へ」、第1巻(全9巻、春陽堂の日本小説文庫版、昭和7年11月発行)の民人篇を読了。昭和4年6月から昭和7年5月まで「時事新報」に連載されたもの。「富士に立つ影」と並ぶ長編で、白井喬二はこの二作品の他もう一作品を書いて、三部作にする構想があったみたいですが、結局最後の長編作品は書かれずに終わりました。

白井喬二の「祖国は何処へ」、第1巻(全9巻、春陽堂の日本小説文庫版、昭和7年11月発行)の民人篇を読了。昭和4年6月から昭和7年5月まで「時事新報」に連載されたもの。「富士に立つ影」と並ぶ長編で、白井喬二はこの二作品の他もう一作品を書いて、三部作にする構想があったみたいですが、結局最後の長編作品は書かれずに終わりました。

お話しは、天明の飢饉の頃、品川の海産問屋で仲仕小僧をしていた臺次郎(だいじろう)がふとしたきっかけで、海産問屋の隣の屋敷に住んでいた老中の息子水野忠七郎がある策を秘めて上野と信濃の国境に出かけていくのに付いていって、江戸を出奔します。臺次郎はしかし、すぐに水野の一行にはぐれ、折からの飢饉もあって、道中で飢え死にしかかりますが、金乃美(このみ)というある農家の娘より芋粥を恵んでもらい何とか命が助かります。その後、臺次郎は鏑木鱗平という田沼意次の甥の家来となり、水野忠七郎が上野と信濃の間の領地争いで、漁夫の利を得ようとするのを妨害しようとします。しかし鏑木はすぐに忠七郎に丸め込まれてしまいます。忠七郎は、実は二つの国の争いに乗じて、地方の藩の地下資源の採掘を幕府の権利にしてしまおうと目論んでいたのですが、その目的の為には一般大衆の迷惑も顧みず、地下の調査のため川を堰き止めてしまったりします。鏑木は元々村人に頼まれてそれを解決する筈だったのですが、忠七郎に出世の餌をぶら下げられてすっかり寝返ってしまいます。臺次郎は自らの判断で、川の堰の鍵を盗み出し、堰を開放して水を流して農民を救い、越後に逃げます。越後からさらに船で北陸に逃げる時に、金乃美と再会しますが、船は難破して大破してしまいます。臺次郎は金乃美の命を救って、その祖母と共に幸せに一緒に暮らすようになります。ところが、そこにまた水野忠七郎が、今度は石油の採掘を行おうとしてやってきて、小作人から田畑を取り上げます。臺次郎は知り合いの農民の命を救うために、中国製の最新式の水揚げポンプの秘密を探るため、忠七郎によって仙台に派遣されます。四ヶ月かかって、首尾良くポンプの秘密をつかんで臺次郎は新潟に戻ってきますが、そこでは金乃美が忠七郎の囲い者にされるという悲しい現実が待っていました。臺次郎は、忠七郎が石油が出ない土地で誤魔化して石油が出るように装って幕府の検査の役人を騙そうとしたのを、証拠をつきつけてその嘘を暴き、再びどこかに向けて逃走します。まだこれからどうなるかはわかりませんが、臺次郎が民衆の味方となって、権力者と対抗する、という骨格が見えてきたように思います。

なお、戦前の版ですので、当然旧字旧かなです。読みにくいかと思いましたが、別に問題はありませんでした。漢字なんかはむしろ総ルビで読みやすいです。

三遊亭圓生の「牡丹灯籠~お露と新三郎」

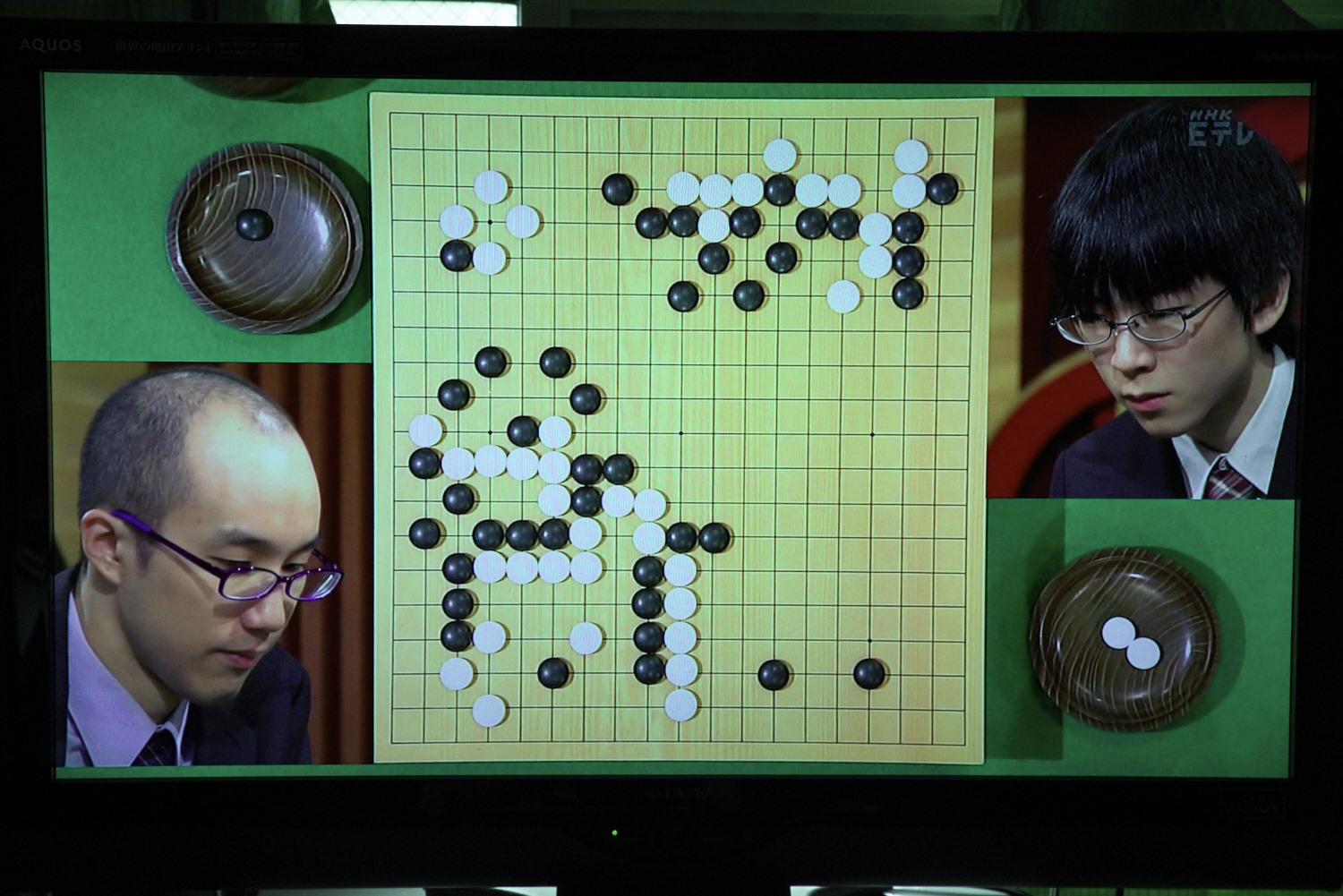

NHK杯戦囲碁 黄翊祖8段 対 芝野虎丸2段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が黄翊祖8段、白番が芝野虎丸2段の一戦。黄8段は3大リーグに参加している強豪、タイトル戦への登場も近いと期待されています。芝野2段は各棋戦で勝ちまくっていて、勝率No.1です。対局は、上辺で黒が開いた所にすかさず白が打ち込んで、序盤から戦いになりました。黒は白の二間開きの間を分断して白を上辺に閉じ込めようとしましたが、白はうまく頭を出して、上辺の黒と右上隅の黒を分断出来ました。この時点では白がうまく打っていました。その後、左辺と左下隅、下辺を巡る戦いになりましたが、結局黒は左辺を、白は下辺をそれぞれ相手の数子を取り込んでの振り替わりになりました。この結果は互角でした。しかし黒は右下隅から下辺の黒を取り込んでいる白の壁に向かって開き、取り込まれている黒を攻め取りにさせることを狙いました。白もその危険性は察知し、下辺から右辺に向かって頭を出しました。その後、右辺の折衝に移り、白は地をえぐって儲けたのですが、その代わり、下辺からの白石を分断されてしまいました。黒は攻め取りを狙いましたが、一手寄せ劫でした。しかし黒は白4子をウッテガエシで取る手を打ち、これに白が受けると手が詰まって本劫になるという局面になりました。実は上辺の白は黒に攻められて両劫で活きていました。これは黒からすれば無限大の回数の劫立てが利くことになります。このため白は下辺を本劫にすることは出来ず、黒が白4子を先手で取って、なおかつさらに締め付けが利くことになり、ここで黒がはっきり優勢になりました。結局、黒の中押し勝ちでした。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が黄翊祖8段、白番が芝野虎丸2段の一戦。黄8段は3大リーグに参加している強豪、タイトル戦への登場も近いと期待されています。芝野2段は各棋戦で勝ちまくっていて、勝率No.1です。対局は、上辺で黒が開いた所にすかさず白が打ち込んで、序盤から戦いになりました。黒は白の二間開きの間を分断して白を上辺に閉じ込めようとしましたが、白はうまく頭を出して、上辺の黒と右上隅の黒を分断出来ました。この時点では白がうまく打っていました。その後、左辺と左下隅、下辺を巡る戦いになりましたが、結局黒は左辺を、白は下辺をそれぞれ相手の数子を取り込んでの振り替わりになりました。この結果は互角でした。しかし黒は右下隅から下辺の黒を取り込んでいる白の壁に向かって開き、取り込まれている黒を攻め取りにさせることを狙いました。白もその危険性は察知し、下辺から右辺に向かって頭を出しました。その後、右辺の折衝に移り、白は地をえぐって儲けたのですが、その代わり、下辺からの白石を分断されてしまいました。黒は攻め取りを狙いましたが、一手寄せ劫でした。しかし黒は白4子をウッテガエシで取る手を打ち、これに白が受けると手が詰まって本劫になるという局面になりました。実は上辺の白は黒に攻められて両劫で活きていました。これは黒からすれば無限大の回数の劫立てが利くことになります。このため白は下辺を本劫にすることは出来ず、黒が白4子を先手で取って、なおかつさらに締め付けが利くことになり、ここで黒がはっきり優勢になりました。結局、黒の中押し勝ちでした。

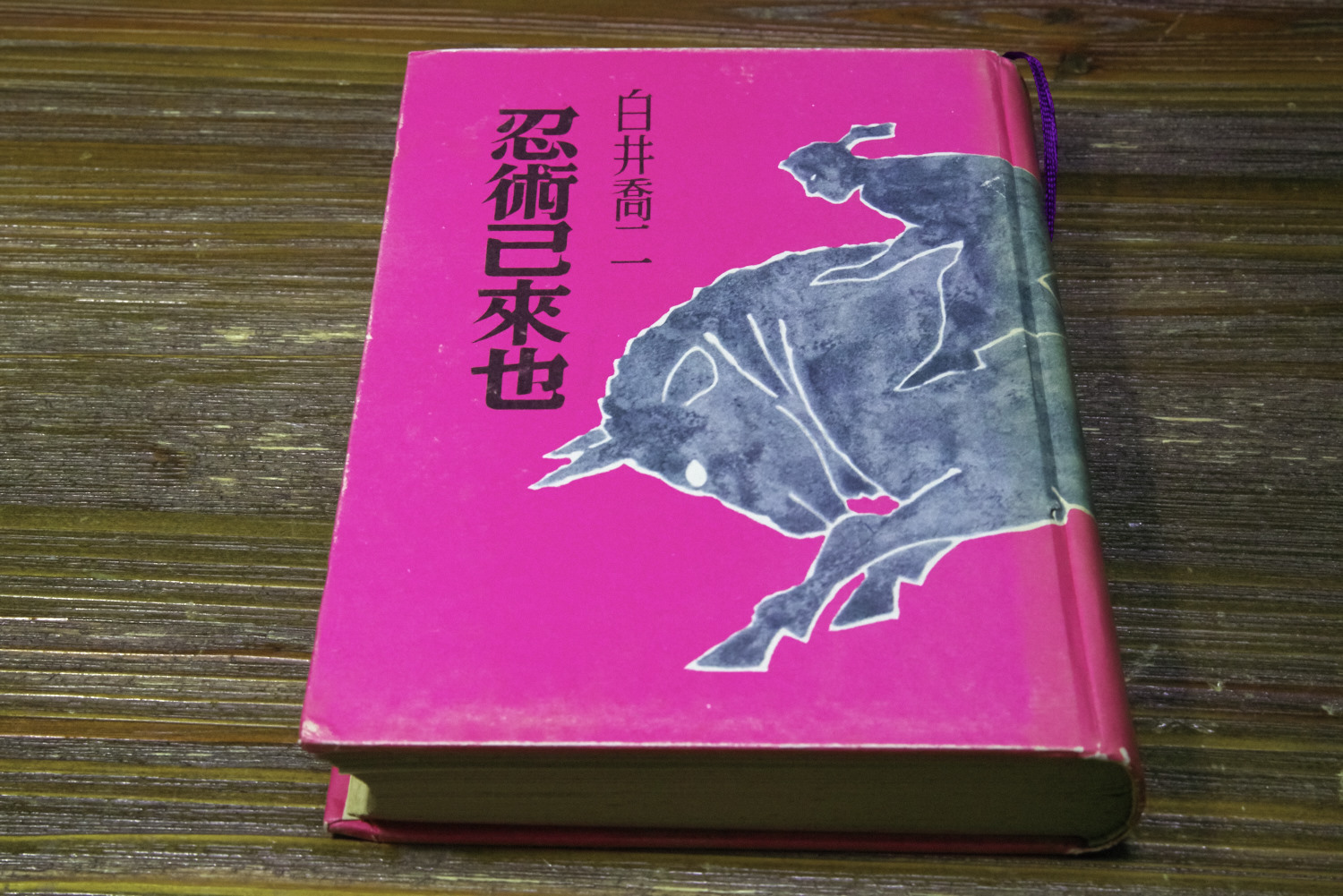

白井喬二の「忍術己来也」

白井喬二の「忍術己来也」を読了。「自来也(じらいや)」ではなくて、「己来也(こらいや)」です。1922年(大正11年)に「人情倶楽部」に連載されたもの。芥川龍之介が賞賛した作品です。

白井喬二の「忍術己来也」を読了。「自来也(じらいや)」ではなくて、「己来也(こらいや)」です。1922年(大正11年)に「人情倶楽部」に連載されたもの。芥川龍之介が賞賛した作品です。

お話しは、忍術を良くする大泥棒の「己来也」と、面師「烟取下衛門(けむりとりくだりえもん)」の二度に渡る忍術勝負を描いたものです。「己来也」は攻める術を得意とし、「下衛門」はこれに対し守る術を得意とし、二人の戦いはがっぷりとかみ合います。1960年代に忍術ブームがあって、小説では山田風太郎、漫画では白土三平らが活躍しましたが、そうした忍者ブームの原点みたいな作品です。主人公が面師ですが、「富士に立つ影」でも面師が出てきましたし、「神曲 左甚五郎と影の剣士」でも彫刻師の左甚五郎が主人公でした。白井喬二の好きな設定ですね。

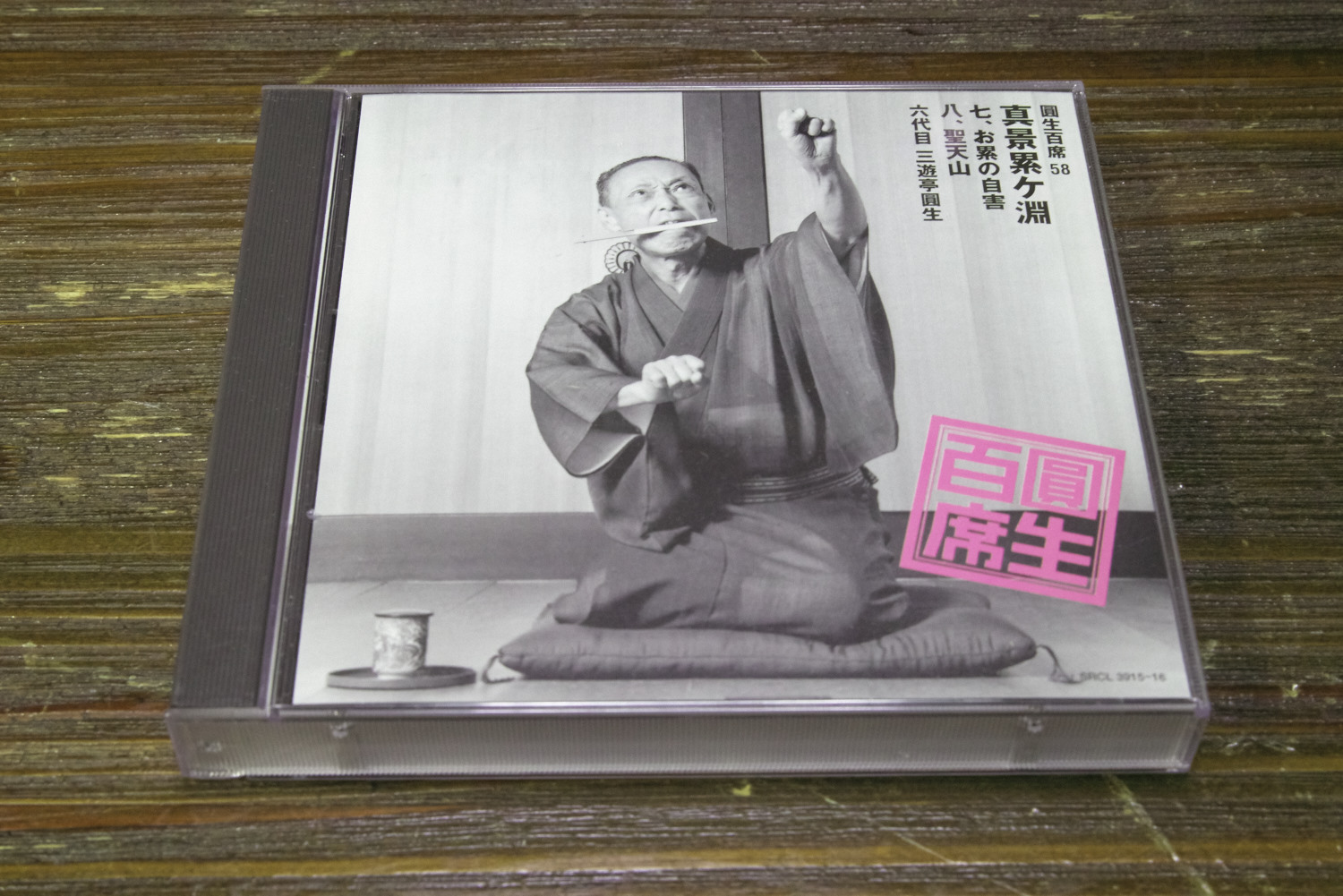

三遊亭圓生の「真景累ヶ淵~聖天山」

本日の怪談噺、三遊亭圓生の「真景累ヶ淵~聖天山」。

本日の怪談噺、三遊亭圓生の「真景累ヶ淵~聖天山」。

新吉はお累の死後、お賎の元に入り浸っていましたが、お賎から旦那の惣右衛門を殺してくれと頼まれ、またしても人殺しを犯してしまいます。惣右衛門の葬儀の時に、土手の甚蔵がやってきて、惣右衛門の首に縄の跡があることに気付き、新吉を問い詰め、白状させてしまいます。新吉とお賎は、土手の甚蔵に金をせびられたのに嫌気が差し、今度は甚蔵を殺そうとします。新吉は聖天山の山頂に、惣右衛門が金を埋めていたと甚蔵を騙して連れて行き、甚蔵を崖から落として殺します。しかしながら甚蔵は生きていて、新吉を殺しに来ます。新吉があわや殺されようとした時に、一発の銃弾が甚蔵の体を貫きます。圓生の「真景累ヶ淵」はここまでです。