中世合名会社史の日本語訳の4回目となる部分を公開しました。

ヴェーバーの文章は最初単に逐語訳して日本語にした場合、ドイツ語原文と両方読まない限りほとんどの場合意味不明の文になります。しかしその逐語訳とドイツ語原文を並列に眺めていると、しばらく時間が経つと不思議と「ああ、本当はこういうことが言いたいのだな」と分かってきて、よりこなれた日本語に修正します。

そして最後に日本語訳だけ見て、それだけで意味の通る自然な日本語になるようにさらに修正します。

以上のような過程を経ている翻訳のため、時間がかかります。今のペースで計算したら、完成までに700日くらいという結果になりました。先は長いです。

投稿者: kanrisha

宇宙家族ロビンソンの”Space Circus”

宇宙家族ロビンソンの”Space Circus”を観ました。第2シーズンに入ってから確かにファミリーというかお子様向け路線に転じていて、第1シーズンのシリアスさはほとんど影を潜めています。今回は何故かロビンソン一家が漂着した星に、「宇宙サーカス」がやってきて、という話です。ロビンソン一家は若干の食事を代金としてサーカスを見学しますが、そこで助手として舞台に上がったウィルが意外な才能を発揮し、心に思い描いたものを実物にすることに成功します。それは最初はトリックだったのですが、ウィルが自分の能力でそれをやります。サーカス主はウィルを連れて行こうとし、ドクター・スミスが例によってウィルに食料が足らないから誰かが犠牲にならないといけない、と焚きつけて、という話です。ウィルが本当のことを言えずに、秘かに家族に別れを告げようとするシーンがちょっと泣かせます。

宇宙家族ロビンソンの”Space Circus”を観ました。第2シーズンに入ってから確かにファミリーというかお子様向け路線に転じていて、第1シーズンのシリアスさはほとんど影を潜めています。今回は何故かロビンソン一家が漂着した星に、「宇宙サーカス」がやってきて、という話です。ロビンソン一家は若干の食事を代金としてサーカスを見学しますが、そこで助手として舞台に上がったウィルが意外な才能を発揮し、心に思い描いたものを実物にすることに成功します。それは最初はトリックだったのですが、ウィルが自分の能力でそれをやります。サーカス主はウィルを連れて行こうとし、ドクター・スミスが例によってウィルに食料が足らないから誰かが犠牲にならないといけない、と焚きつけて、という話です。ウィルが本当のことを言えずに、秘かに家族に別れを告げようとするシーンがちょっと泣かせます。

宇宙家族ロビンソンの”The Forbidden World”

宇宙家族ロビンソンの”The Forbidden World”を観ました。ロボット星から脱出したジュピター2号を、核ミサイルが追ってきます。かろうじて別の星に急接近して、核ミサイルをその星に当てて回避できましたが、爆発の衝撃でナビゲーションシステムが破壊され、ジュピター2号はその星に不時着します。ドクター・スミスがまずロボットを様子を探りに出しますが戻らず、その責任を取って今度はドクター・スミスが外に行きますが、やはり戻ってきません。ウィルが2人を探しに行くと、突然鳥の化け物みたいなのと、この星の原住民みたいなのが出てきてウィルを捕まえます。ロボットとドクター・スミスもやはり捕まっていました。その現地人はどこかに連絡を取って指示を仰ぎますが、ウィルは通信の画面に出てきた男が、その現地人とそっくりな事に気がつきます。何故か見張りは手薄で3人は逃げ出すことが出来ましたが、ドクター・スミスはその原住民の飲み物らしきものをがぶがぶと飲んでしまいます。実はそれが液体爆弾で、原住民はそれでジュピター2号を爆破しようと考えていました。ウィルが見破った通り、原住民は沢山いる訳ではなく一人が多数を演じていただけでした。ウィルはその原住民から液体爆弾を中和する薬をもらってドクター・スミスに飲ませて一件落着です。

宇宙家族ロビンソンの”The Forbidden World”を観ました。ロボット星から脱出したジュピター2号を、核ミサイルが追ってきます。かろうじて別の星に急接近して、核ミサイルをその星に当てて回避できましたが、爆発の衝撃でナビゲーションシステムが破壊され、ジュピター2号はその星に不時着します。ドクター・スミスがまずロボットを様子を探りに出しますが戻らず、その責任を取って今度はドクター・スミスが外に行きますが、やはり戻ってきません。ウィルが2人を探しに行くと、突然鳥の化け物みたいなのと、この星の原住民みたいなのが出てきてウィルを捕まえます。ロボットとドクター・スミスもやはり捕まっていました。その現地人はどこかに連絡を取って指示を仰ぎますが、ウィルは通信の画面に出てきた男が、その現地人とそっくりな事に気がつきます。何故か見張りは手薄で3人は逃げ出すことが出来ましたが、ドクター・スミスはその原住民の飲み物らしきものをがぶがぶと飲んでしまいます。実はそれが液体爆弾で、原住民はそれでジュピター2号を爆破しようと考えていました。ウィルが見破った通り、原住民は沢山いる訳ではなく一人が多数を演じていただけでした。ウィルはその原住民から液体爆弾を中和する薬をもらってドクター・スミスに飲ませて一件落着です。

次週は雪男で、確か原子力潜水艦シービュー号の第4シーズンに出てきたのの使い回しだと思います。

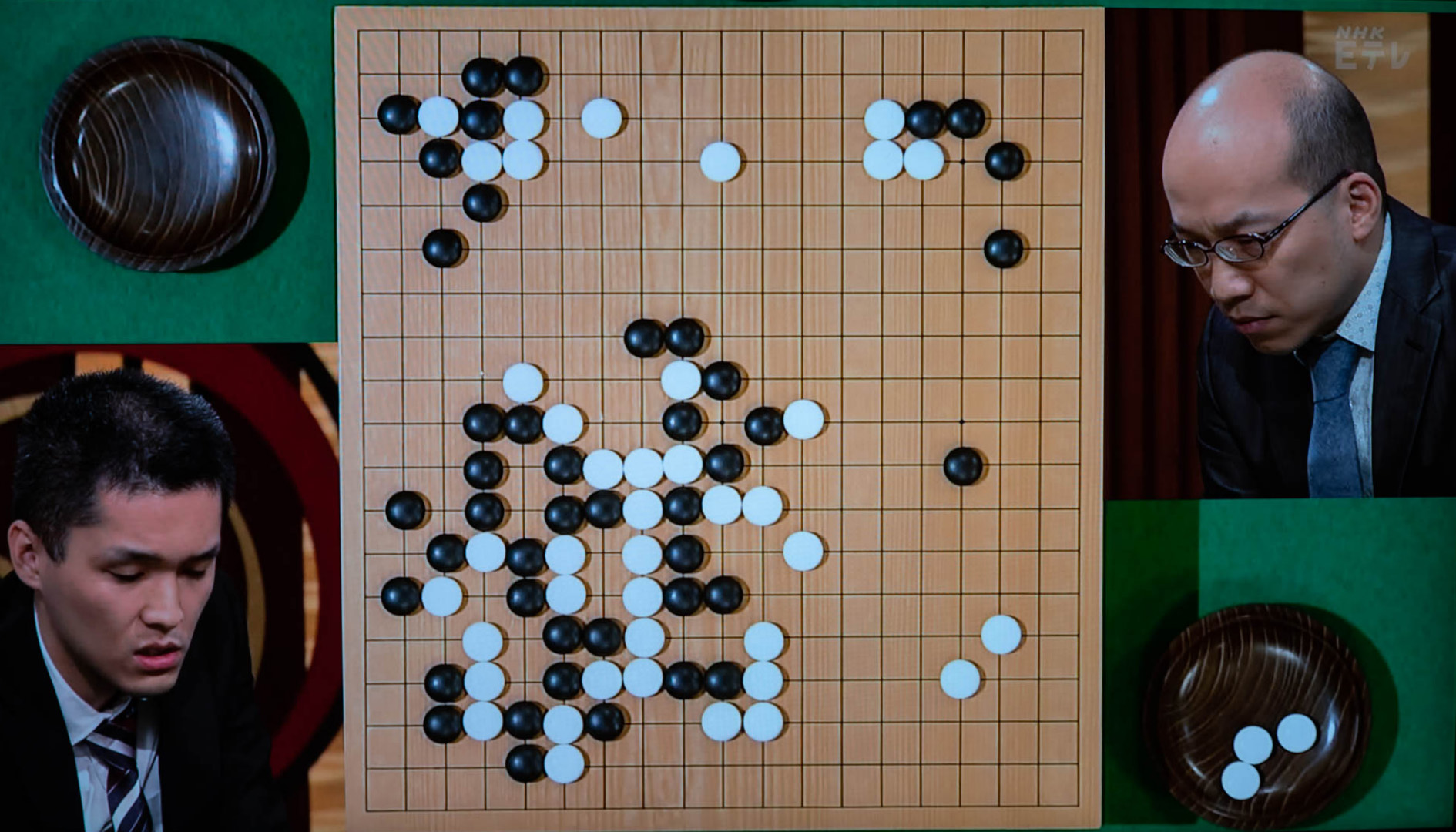

NHK杯戦囲碁 志田達哉8段 対 張豊猷8段

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が志田達哉8段、白番が張豊猷8段の対戦です。静と動の対決で石の置き方も志田8段はそっと置き、張8段はバチーンと石音高く打ち付けます。志田8段スタイルは先日19歳で名人位を奪取した芝野虎丸9段もそうです。序盤は志田8段が地に走って三隅を取る展開になりました。白が下辺を大きく盛り上げたのに、黒は下辺の白に肩付きして侵略を図りここから競い合いになりました。黒が白の包囲網を切りに行った時に張8段に大胆な作戦が出て、2子を抜かせ、更に上方の黒に1子を抜かせ、その代償に下辺から延びる白を全部取ってしまうという作戦です。志田8段もこの作戦に乗り、下辺右側を取られましたが、左下隅の白と中央の白の薄身を突いて、巧妙に左下隅の白を取り込みました。この辺りはプロらしい見応えのある攻防でした。結果は優劣不明でした。白はしかし先手を得たので中央の絶対の厚みを活かし右辺の黒に打ち込みました。黒は右下隅の三々に入りました。直接ここを活きる手はありませんでしたが、ここを活きるぞ、という手を利用して右辺で上手く捌こうとしました。この結果右辺の黒は右上隅に連絡することは出来ませんでしたが、右辺で所帯を持って治まりました。この別れは白が若干いいか、という感じでしたが、この後白は楽観したのか甘い手が多く、右下隅からの白地をかなり削られてしまいました。こうなると左辺から左下隅の黒地は70目レベルで大きく、更に中央にも黒地が付き、結局黒の4目半勝ちとなりました。

白井喬二の「富士に立つ影」読み直し 総評

白井喬二の「富士に立つ影」読み直しの総評。

白井喬二の「富士に立つ影」読み直しの総評。

2回目の読書も1回目の読書に劣るどころか優る感動がありました。時にはやや強引なご都合主義的な話の展開もありますが、全体には本当に良く構成されており、熊木家、佐藤家の両家を中心とする三代の人間模様のタペストリーが見事と思います。主人公である熊木公太郎は全10篇の第6篇の最後で死んでしまう訳ですが、しかし公太郎は死んだ後の方がむしろ存在感が強くなり、色んな人から「あんないい人はいなかった」と回想される存在になります。1回目に読んだ時は、小里(お雪)が何故蛇蝎のように嫌っていた伯典の妻になったのだろうか、というのが疑問でしたが、2回目の読書ではそれは小里が自分をある意味犠牲にして伯典の罪を浄化しようとしたように思います。その証的な存在が公太郎であり、その公太郎のおおらかなる心が対立して争う両家の人々の心をいつしか変えていき、最後は大団円になります。また黒船兵吾の存在も公太郎に次いで重要であり、熊木家・佐藤家の両方の血を引く唯一の人間である兵吾がこの両家の中ではもっとも世俗的に成功し、成功しただけではなく佐藤光之助をサポートし、結果として光之助が公太郎の偉大さに気がつくということになるきっかけを作っています。ともかくこの作品は大衆小説における勧善懲悪的なわかりやすいけども単純な枠組みをはるかに超えた、複雑な人間関係を描いており、こういう作品が大衆小説勃興の最初期に出てきたということは、そのジャンルの定着に貢献しただけでなく、一つの文学史における奇跡のようなものだと思います。白井の時代は「立身出世」こそ価値観の最上位を占めているといった時代だったと思います。そういう時代に「立身出世」のエゴイズムで突き進んだ熊木伯典や佐藤兵之助のある意味悲惨な晩年を描写し、人間の本来持つおおらかなる心の価値を歌い上げた、ある意味啓蒙的な意味も持った小説だと思います。

白井喬二の「富士に立つ影」読み直し 明治篇

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、明治篇を読了し、これにて2回目の読書が完了しました。この篇ではずっと佐藤光之助が中心になって話が進みます。しかし光之助は新しい明治という時代に合わせてうまく立ち回ることが出来ず、困窮した生活を送っています。その妻八重はそうした光之助を支えるというより、自分の見栄に走って光之助をさらに困らせます。そこに光之助が高名な学者の杉浦星巌の高弟であったというのがややご都合主義的に明らかにされ、光之助は星巌の娘の美佐緒の伝手でようやく開成学校の教師の職を得ます。しかしそれもすぐ駄目になってしまいます。しかし光之助は美佐緒から、亡き錦将晩霞の楽譜を見せられ、そこで熊木公太郎が佐藤兵之助が調連隊長になった時、錦将晩霞にお祝いの曲を弾くように頼んだという事実を知ります。困窮の光之助の前に登場するのが兵之助のもう一人の忘れ形見である黒船兵吾で、光之助を新門辰五郎に引き合わせ、全国の忠臣を調査するという仕事を得させます。その仕事で旅する内に、世間で忠臣と言われている人が多く強引なことをやって人の命を犠牲にしていたり、と必ずしもきれい事だけでないことを知ります。そんな中ふとしたことで公太郎の足跡を追うことになり、いまや老人になった森義にも巡り会います。光之助はいつしか公太郎こそ本当に立派な人物であったと思うようになります。東京に戻った光之助は熊木城太郎に会い、もはや仇としては付け狙わないことを申し入れますが、その後偶然に今度は自分がかつて浪人組の時に殺した相手の子供である兄弟の敵討ちとして襲撃されます。幕末篇の感想でも書きましたが、死せる公太郎が生きている人の心を動かし、それを変えていきさえする、というのはやはりイエス・キリストを私には思い起こさせました。最後にある「ただこの世はおおらかなる心を持つ者のみが勝利者ではあるまいか。」これこそこの長大な物語の主題といってもいいと思います。

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、明治篇を読了し、これにて2回目の読書が完了しました。この篇ではずっと佐藤光之助が中心になって話が進みます。しかし光之助は新しい明治という時代に合わせてうまく立ち回ることが出来ず、困窮した生活を送っています。その妻八重はそうした光之助を支えるというより、自分の見栄に走って光之助をさらに困らせます。そこに光之助が高名な学者の杉浦星巌の高弟であったというのがややご都合主義的に明らかにされ、光之助は星巌の娘の美佐緒の伝手でようやく開成学校の教師の職を得ます。しかしそれもすぐ駄目になってしまいます。しかし光之助は美佐緒から、亡き錦将晩霞の楽譜を見せられ、そこで熊木公太郎が佐藤兵之助が調連隊長になった時、錦将晩霞にお祝いの曲を弾くように頼んだという事実を知ります。困窮の光之助の前に登場するのが兵之助のもう一人の忘れ形見である黒船兵吾で、光之助を新門辰五郎に引き合わせ、全国の忠臣を調査するという仕事を得させます。その仕事で旅する内に、世間で忠臣と言われている人が多く強引なことをやって人の命を犠牲にしていたり、と必ずしもきれい事だけでないことを知ります。そんな中ふとしたことで公太郎の足跡を追うことになり、いまや老人になった森義にも巡り会います。光之助はいつしか公太郎こそ本当に立派な人物であったと思うようになります。東京に戻った光之助は熊木城太郎に会い、もはや仇としては付け狙わないことを申し入れますが、その後偶然に今度は自分がかつて浪人組の時に殺した相手の子供である兄弟の敵討ちとして襲撃されます。幕末篇の感想でも書きましたが、死せる公太郎が生きている人の心を動かし、それを変えていきさえする、というのはやはりイエス・キリストを私には思い起こさせました。最後にある「ただこの世はおおらかなる心を持つ者のみが勝利者ではあるまいか。」これこそこの長大な物語の主題といってもいいと思います。

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、幕末篇

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、幕末篇を読了。正直な所、公太郎が死んでしまってからのこの物語はある意味オマケのような感もありますが、それでも並みの小説よりはずっと面白いです。この巻では前篇の最後で見事親の仇を討ったと思われた熊木城太郎ですが、そのうち勝ち番の調子のいい時にどうもあれは討ちもらしたんではないかと疑うようになります。それで生計のために赤松浪士団に入ったら、何とそこで副長をやっていたのが佐藤光之助(城太郎改め)です。熊木城太郎は公私の区別を付けるという条件で入団を許可されますが、私の時間に佐藤光之助に向かってストレートに、佐藤兵之助がまだ生きているかどうかを何度も聞いて辟易させます。ところで、光之助がこの浪士団に入っている理由ですが、佐藤菊太郎が最期の時に、熊木伯典も臨終を看取ってもらった名医小島玄融に診てもらうため、200両の金を調達する必要があり、同僚からそれを借ります。でその返却が滞り、ある商人から援助され、浪士団に入るということになります。小島玄融は熊木伯典の時も100両という高額のお金を要求し、そのために助一が盗みを働き、結局公太郎の死を招きます。その玄融が今度は佐藤家の跡取りの運命も狂わせてしまった訳です。この辺りは見事な構成と思います。しかもその玄融の子供は物が覚えられず20歳になっても文字も読めないというオマケが付いています。

白井喬二の「富士に立つ影」の読み直し、幕末篇を読了。正直な所、公太郎が死んでしまってからのこの物語はある意味オマケのような感もありますが、それでも並みの小説よりはずっと面白いです。この巻では前篇の最後で見事親の仇を討ったと思われた熊木城太郎ですが、そのうち勝ち番の調子のいい時にどうもあれは討ちもらしたんではないかと疑うようになります。それで生計のために赤松浪士団に入ったら、何とそこで副長をやっていたのが佐藤光之助(城太郎改め)です。熊木城太郎は公私の区別を付けるという条件で入団を許可されますが、私の時間に佐藤光之助に向かってストレートに、佐藤兵之助がまだ生きているかどうかを何度も聞いて辟易させます。ところで、光之助がこの浪士団に入っている理由ですが、佐藤菊太郎が最期の時に、熊木伯典も臨終を看取ってもらった名医小島玄融に診てもらうため、200両の金を調達する必要があり、同僚からそれを借ります。でその返却が滞り、ある商人から援助され、浪士団に入るということになります。小島玄融は熊木伯典の時も100両という高額のお金を要求し、そのために助一が盗みを働き、結局公太郎の死を招きます。その玄融が今度は佐藤家の跡取りの運命も狂わせてしまった訳です。この辺りは見事な構成と思います。しかもその玄融の子供は物が覚えられず20歳になっても文字も読めないというオマケが付いています。

それからこの巻では、忘れられていた(?)城太郎の妹のお君が登場します。お君は熊木家の没落により他家に養女に出され、その他家も没落して結局遊女に身を堕します。それを見つけたのが日光のお蓮というのが、ある意味話を作りすぎという気がします。ただ思ったのは熊木公太郎とお蓮の関係は新訳聖書でのイエスとマグダラのマリア(罪の女として同一視されている)と非常に良く似ていると思いました。お蓮が公太郎を好きになったのは、自分を百寄燈明から救ってくれたことももちろんですが、自分の売春婦という職業を公太郎がまったく気にせず蔑むようなことがなかったからです。イエスとマグダラのマリアの関係も同じです。

それからこの篇でのハイライトのシーンは、いまや息子の兵吾が江戸中ににらみを利かす大親分として出世し(何せ佐藤菊太郎と熊木伯典の両方の血を引くわけですから、才覚があるのは当然です)、何不自由なく暮らしていけるようになった老婆のお園の所に、自分の正妻には逃げられ、ビッコになり、また熊木城太郎には仇と狙われて、と尾羽打ち枯らした佐藤兵之助が、一生の中で自分を本当に愛してくれたのはお園だけだと、今さらながら自分勝手な愛の告白に訪れます。しかしお園は「今さらこの老婆に何を」と笑い飛ばしてしまいます。まあお園が困窮していた暮らしをしていて、それを裕福な兵之助がもう一度関係を戻したいと言ったのなら結果は違ったかもしれませんが、お園には今やこれ以上無い頼もしい息子が付いています。そして兵之助は失意のまま湯島天神に行き、実は熊木公太郎が素晴らしい人間だったことをようやく理解しその冥福を祈ります。そしてその直後に城太郎に発見され、今度こそ仇を討たれます。兵之助が新闘篇の冒頭で才気煥発な若者組のリーダーとしてかつ美少年として颯爽と登場した時と、何と見事な対照かと思います。

その他、脇役も清兵衛という奇妙なタバコ商人が出てきて、相変わらずこの手の不思議な人物を上手く考えだすものだと感心します。

読み直しも後一篇、明治篇を残すのみとなりました。

ドイツ語でのGoogle翻訳の実力

ドイツ語→日本語のGoogle翻訳がヴェーバーの文章にどこまで通用するかやってみましたが、まったく箸にも棒にもかからない結果となりました。

===================================================================

原文

Dogmatisch ist der grundsätzliche Unterschied zwischen der Societas des römischen Rechts und der wichtigsten Gruppe der modernen Gesellschaftsformen, der handelsrechtlichen, speziell der offenen Handelsgesellschaft, oft erörtert und genügend aufgeklärt. Historisch ist die Entwickelung der modernen Grundsätze aus dem Verkehrsleben der Mittelmeerländer, speziell Italiens, von wo aus der internationale Handelsverkehr sie als für sich praktikabel allgemein übernahm, in den Hauptzügen klargestellt.

Google翻訳

独断的に、ローマ法のソシエタと現代社会の最も重要なグループである商法、特にオープンな商社との間の根本的な違いは、しばしば議論され、啓発されました。 歴史的には、地中海諸国、特に国際貿易が一般に実用的であると認めているイタリアの輸送生活からの現代原則の開発は、主な特徴で明らかにされてきました。

t-maru訳

法教義学的には、ローマ法のソキエタスと近代商法における会社形態の中でもっとも重要な集団との、特に合名会社との原理上の相違点については、しばしば詳細に論じられまた十分に解明もされてきた。法制史上では、そうした会社形態の近代的原理の発展は、地中海沿岸諸国、とりわけイタリアの諸都市国家における、交易を主体とした生活の中から生まれて来たのであり、それらの会社形態の原理は国際交易の上で実用的に必要なものとして把握され、その主要な特性としてこれまで解明されてきたのである。

ヴェーバーの「中世合名会社史」日本語訳3回目

ヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳の3回目をアップしました。いよいよ序論が終わり本文に入りますが、いやー、なかなか大変でした。しかし、このヴェーバーの一つの文章をはっきりと終了させないで次々につないでいくというやり方は、まあ法律ではよくあるのかもしれませんが、訳すときは大変です。特に代名詞などがそれが指している言葉から離れている場合、それを突き止めるのが本当に面倒です。まあまだ始まったばかりで、先は長いです。

私のドイツ語の翻訳環境

私のドイツ語の翻訳環境です。実は学生時代(38年前)とまったくといっていいくらい変わっていないです。メインの辞書は「木村・相良」です。昔使っていたのはさすがにどこかに行ってしまったので、Amazonで古書で買いました。私の学生時代でもこの辞書はもう古いとされ、その当時はロベルト・シンチンゲルの現代独和辞典がまあスタンダードでした。でもドイツ科の麻生先生が、昔(まあ第2次世界大戦以前)のドイツ語の文献を読むんだったら木村相良の方がいいよ、と教えてくれて、試してみたらその通りでした。現代の最新のドイツ語正書法などには対応していませんが、ヴェーバーの文章を読むのにそんなの必要ないです。ちなみにもっと大きな辞書では小学館の独和大辞典も持っていますが、あまり使いません。グリム辞典はPC用を持っていましたが、今はオンライン上のものを使っています。

私のドイツ語の翻訳環境です。実は学生時代(38年前)とまったくといっていいくらい変わっていないです。メインの辞書は「木村・相良」です。昔使っていたのはさすがにどこかに行ってしまったので、Amazonで古書で買いました。私の学生時代でもこの辞書はもう古いとされ、その当時はロベルト・シンチンゲルの現代独和辞典がまあスタンダードでした。でもドイツ科の麻生先生が、昔(まあ第2次世界大戦以前)のドイツ語の文献を読むんだったら木村相良の方がいいよ、と教えてくれて、試してみたらその通りでした。現代の最新のドイツ語正書法などには対応していませんが、ヴェーバーの文章を読むのにそんなの必要ないです。ちなみにもっと大きな辞書では小学館の独和大辞典も持っていますが、あまり使いません。グリム辞典はPC用を持っていましたが、今はオンライン上のものを使っています。

それともう一冊、翻訳には欠かせないのが、白水社の「ドイツ語不変化詞辞典」(岩崎英二郎・小野寺和夫共編)です。「不変化詞」というのはあまり一般的な表現ではないと思いますが、逆に変化するのが動詞、名詞、冠詞、形容詞などです。それ以外の前置詞、副詞、間投詞、接続詞などに絞って豊富な用例を付けて作ったのがこの辞書です。ドイツ語の翻訳で一番難しいのは、doch、sowieso、etwas、allerdings,

da、allzuといった単語のニュアンスがどのような意味で使われているかを理解して正確に訳すことです。この辞書はその目的に非常に訳に立ちます。残念ながらもう新しい版は出ていません。