「謎の円盤UFO」について、昔から疑問に思っていること。UFOは何故いつも1機とか2機程度で来るのかということ。SHADOの防衛網の欠陥は色々ありますが、一番問題なのはムーンベースでの迎撃が最大UFO3機分しかないことです。(予備の機体はあるのでしょうが、インターセプターは一回に3機しか出撃できず、しかも1機のミサイルは1つだけです。また、本当は核ミサイルなので強力で、一度に多数のUFOをまとめて撃破できるという想定だったのじゃないかと思いますが、それだと特撮としていい絵にならないので、一つのミサイルで1機撃墜に変わったんじゃないかと思います。)なので、6機ぐらいのUFOの編隊で襲来し、一部撃墜されても、残った機体でまずSID(コンピューター衛星)を破壊します。これでSHADOの防衛網は破綻します。後、地球での防衛の欠点はスカイ1が潜水艦からしか発進できないことで、大陸のど真ん中(たとえばアフリカ大陸とか)に潜入すれば、少なくとも潜水艦から発進したスカイ1が来るまでかなりの時間が稼げます。その間にどこかの湖の中にでも隠れればいいです。

1機や2機で散発的に攻撃するのは、いわゆる「戦力の逐次投入」という、古来駄目な戦略の見本とされているものです。(例:太平洋戦争での日本軍のガタルカナル島防衛)

(結局全部観終わった後で振り返ると、UFOが50機くらいの大編隊でやってきた回が1回ありました。しかしその時は何故かインターセプターは明らかに3機以上のUFOを撃墜しています。どうやって短時間に核ミサイルを補給したのかは不明です。また月面では地対空ミサイル発射戦車みたいなのが結構活躍して多数のUFOを撃墜していました。さらに別の回では、インターセプターの攻撃をかいくぐった1機のUFOがSIDを攻撃する話もありました。)

投稿者: kanrisha

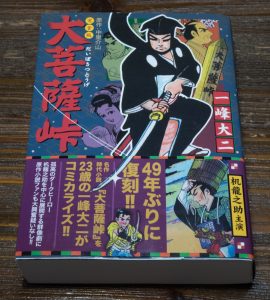

「大菩薩峠」の漫画版(画:一峰大二)

中里介山の「大菩薩峠」の漫画版(作画:一峰大二)を読了。きちんと調べた訳ではありませんが、「大菩薩峠」の漫画版はこれが唯一のものではないかと思います。一峰大二は不思議な漫画家で、ほとんどの作品がオリジナルではなく、TVのもののコミカライズ版で、「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「スペクトルマン」など色々あります。でこの「大菩薩峠」の漫画版は一峰大二が23歳の時のものと帯にありますから、1958年か1959年に出たものということになります。内容は原作のちくま文庫版で言うと第5巻くらいまでで、駒井能登守が甲府勤番を辞めるぐらいまでを扱っています。原作そのままではなく、たとえばお浜は宇都木文之丞の妻ではなく妹にされています。またお君やお銀様も登場しません。原作では駒井能登守が神尾主膳によって甲府勤番を辞めさせられるのは、被差別部落出身であったお君を愛人としたことを暴かれてですが、この漫画版ではそもそもお君自体が出てこないため、机龍之助の辻斬りなど、甲府の治安を維持できなかったから、にされています。また原作では宇都木兵馬と机龍之助の斬り合いは最初の1回だけですが、この漫画版では何度も出てきて、最後も兵馬が龍之助に負けて、慢心和尚に試合を止められるという終わり方になっています。そういう訳でお勧めの漫画版という内容ではないですが、長大な「大菩薩峠」への入門としては漫画版もいいのではないかと思います。

中里介山の「大菩薩峠」の漫画版(作画:一峰大二)を読了。きちんと調べた訳ではありませんが、「大菩薩峠」の漫画版はこれが唯一のものではないかと思います。一峰大二は不思議な漫画家で、ほとんどの作品がオリジナルではなく、TVのもののコミカライズ版で、「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「スペクトルマン」など色々あります。でこの「大菩薩峠」の漫画版は一峰大二が23歳の時のものと帯にありますから、1958年か1959年に出たものということになります。内容は原作のちくま文庫版で言うと第5巻くらいまでで、駒井能登守が甲府勤番を辞めるぐらいまでを扱っています。原作そのままではなく、たとえばお浜は宇都木文之丞の妻ではなく妹にされています。またお君やお銀様も登場しません。原作では駒井能登守が神尾主膳によって甲府勤番を辞めさせられるのは、被差別部落出身であったお君を愛人としたことを暴かれてですが、この漫画版ではそもそもお君自体が出てこないため、机龍之助の辻斬りなど、甲府の治安を維持できなかったから、にされています。また原作では宇都木兵馬と机龍之助の斬り合いは最初の1回だけですが、この漫画版では何度も出てきて、最後も兵馬が龍之助に負けて、慢心和尚に試合を止められるという終わり方になっています。そういう訳でお勧めの漫画版という内容ではないですが、長大な「大菩薩峠」への入門としては漫画版もいいのではないかと思います。

P.S.その後検索して調べたら「ふくしま政美」による漫画もあるようです。

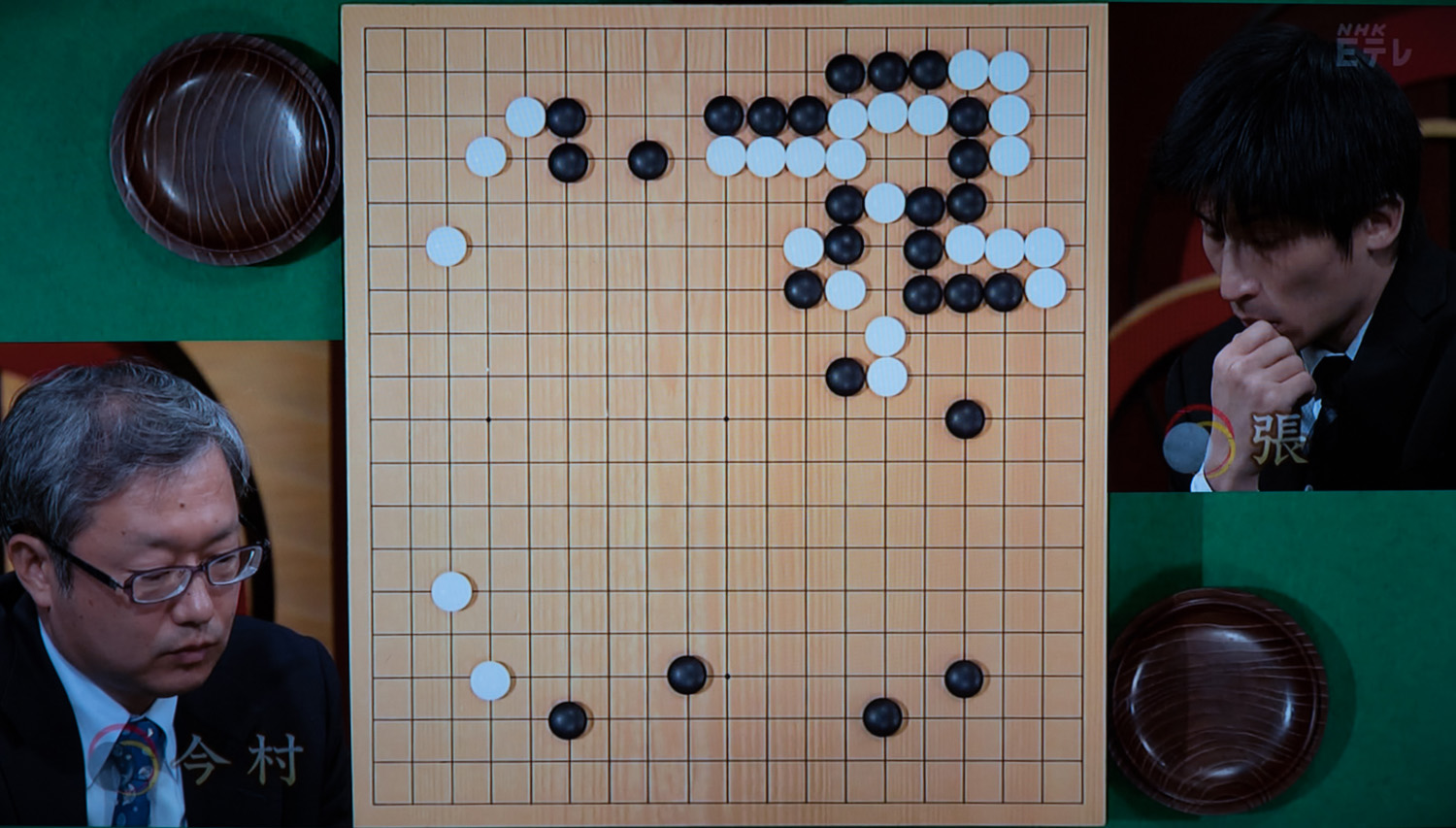

NHK杯戦囲碁 今村俊也9段 対 張栩9段

8月12日のNHK杯戦の囲碁(旅行中だったので録画で視聴しました)は、黒番が今村俊也9段、白番が張栩9段の対戦です。布石は最近では珍しく4隅が全部星打ちです。右上隅で白がかかって黒が一間にはさみ、白が三々に入ってという定石で、黒は白のハネツギに対し普通は継ぐ所を、2線に這って受けました。このため、黒が下辺を構えた後、白が左上隅からかかっている黒にコスミツケて立たせた後、上辺に打ち込んでいきました。白の狙いは黒が継がなかった所の切りです。この切りは黒からすれば継ぎはダメなので継ぎたくなく、結局白が切ることになりました。この結果切り離れた黒が攻められましたが、ここで黒が包囲している白にツケコシで切りを入れたのが良く、黒は1子を犠牲にして絞り、下辺の構えと合わせて黒模様になり、黒が優勢の打ち回しでした。白は7の十五に臨んで黒模様を消しに行きました。黒はこの白石を左辺から切り離し攻めに回りました。この白石の一団が中央に飛んだとき、黒は今度は上辺から延びる白を攻める手を打ち、この2つの白の一団を分断して攻める体制になりました。黒はその後、左下隅に利かした後、下辺から延びる白の一団の二間トビの間をかなり強引に切断に行きました。しかし強引ながらこの打ち方は成功し、黒は白2子を取り込みました。ここの戦いが一段落した後、白が左辺で取られている白2子の動き出しを見て利かしに行ったのが問題で、黒は上に一間飛びで連絡し、この黒石が来たため白の上辺の石が危なくなりました。ここで白は下辺の白に手を入れてこの石を安定させました。しかし上辺の白は黒が正しく打てば死んでいました。しかし手順前後で白が活きてしまいました。とはいうものの、劫で白3子を取る手が残り、まだ黒が悪くない形勢でした。その後白は右下隅に手を付けて行きましたが、黒は全てを取る打ち方をしました。これに対し、白は隅の一団を直接活きに行かず、右辺から黒地に侵入し、この隅の一団に連絡するぞ、という手を打ち、黒に手を入れさせ、さらに一間飛びで黒地を減らしました。結果的にこの打ち方が効果的で、白が若干ながら優勢に変わったようです。その後のヨセで、黒は足らないと見て、白3子取りの劫を決行しました。しかしながら劫立ては白の方が多く、黒がここで投了しました。今村9段としては惜しい敗戦でした。

8月12日のNHK杯戦の囲碁(旅行中だったので録画で視聴しました)は、黒番が今村俊也9段、白番が張栩9段の対戦です。布石は最近では珍しく4隅が全部星打ちです。右上隅で白がかかって黒が一間にはさみ、白が三々に入ってという定石で、黒は白のハネツギに対し普通は継ぐ所を、2線に這って受けました。このため、黒が下辺を構えた後、白が左上隅からかかっている黒にコスミツケて立たせた後、上辺に打ち込んでいきました。白の狙いは黒が継がなかった所の切りです。この切りは黒からすれば継ぎはダメなので継ぎたくなく、結局白が切ることになりました。この結果切り離れた黒が攻められましたが、ここで黒が包囲している白にツケコシで切りを入れたのが良く、黒は1子を犠牲にして絞り、下辺の構えと合わせて黒模様になり、黒が優勢の打ち回しでした。白は7の十五に臨んで黒模様を消しに行きました。黒はこの白石を左辺から切り離し攻めに回りました。この白石の一団が中央に飛んだとき、黒は今度は上辺から延びる白を攻める手を打ち、この2つの白の一団を分断して攻める体制になりました。黒はその後、左下隅に利かした後、下辺から延びる白の一団の二間トビの間をかなり強引に切断に行きました。しかし強引ながらこの打ち方は成功し、黒は白2子を取り込みました。ここの戦いが一段落した後、白が左辺で取られている白2子の動き出しを見て利かしに行ったのが問題で、黒は上に一間飛びで連絡し、この黒石が来たため白の上辺の石が危なくなりました。ここで白は下辺の白に手を入れてこの石を安定させました。しかし上辺の白は黒が正しく打てば死んでいました。しかし手順前後で白が活きてしまいました。とはいうものの、劫で白3子を取る手が残り、まだ黒が悪くない形勢でした。その後白は右下隅に手を付けて行きましたが、黒は全てを取る打ち方をしました。これに対し、白は隅の一団を直接活きに行かず、右辺から黒地に侵入し、この隅の一団に連絡するぞ、という手を打ち、黒に手を入れさせ、さらに一間飛びで黒地を減らしました。結果的にこの打ち方が効果的で、白が若干ながら優勢に変わったようです。その後のヨセで、黒は足らないと見て、白3子取りの劫を決行しました。しかしながら劫立ては白の方が多く、黒がここで投了しました。今村9段としては惜しい敗戦でした。

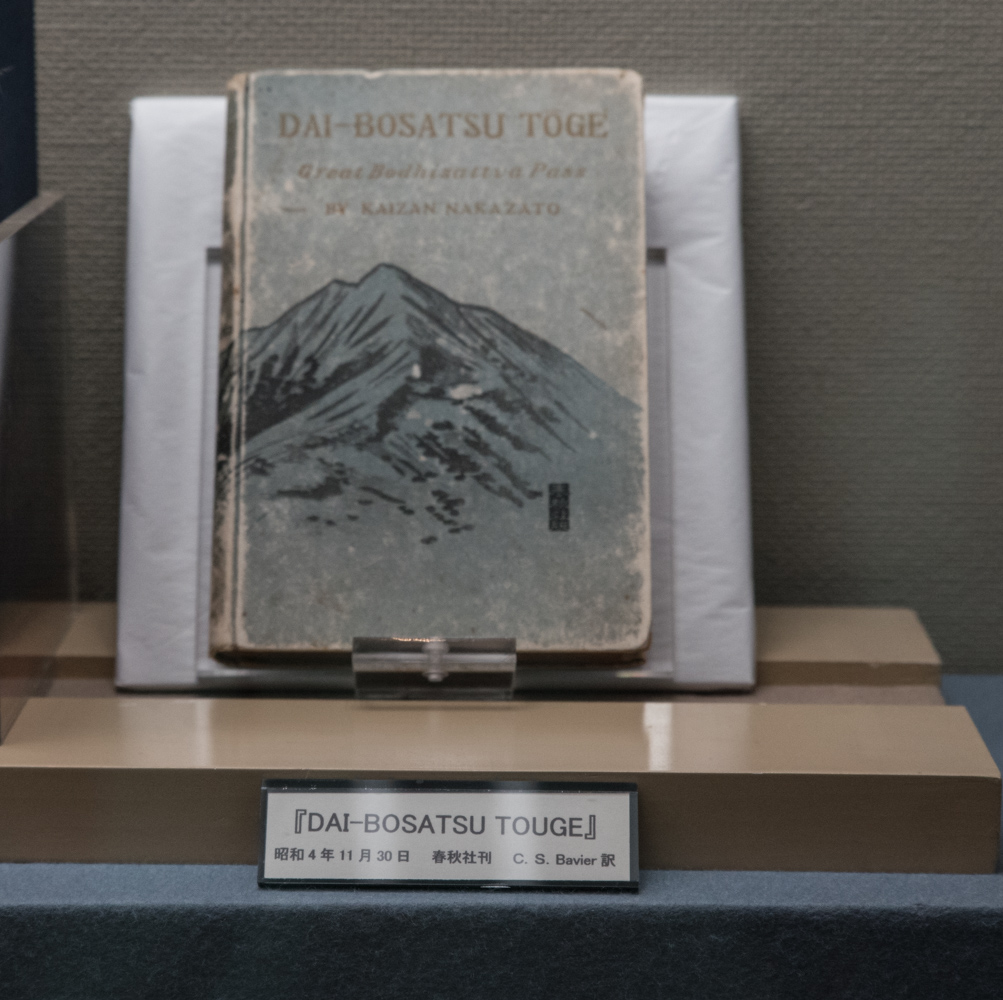

「大菩薩峠」の英訳があった!

昨日の「大菩薩峠介山記念館」が空振りだったので、今日、山梨から自宅に戻る途中で、羽村市の郷土博物館によって、中里介山関係の展示を見てきました。(中里介山は羽村市の出身です。)収穫だったのは、「大菩薩峠」の英訳が昭和4年に、C.S.Bavierという人の翻訳で出ていると言うことが分かったことです。ただ昭和4年時点なんで、明らかに日本で出ている最終巻までは達していない英訳になりますが、ともかくも英訳があったということに驚きました。国立国会図書館での検索結果を見ても、確かに出版されています。これ一冊しか出ていない所を見ると、ダイジェスト版かあるいは最初の方だけを訳しただけかもしれません。

昨日の「大菩薩峠介山記念館」が空振りだったので、今日、山梨から自宅に戻る途中で、羽村市の郷土博物館によって、中里介山関係の展示を見てきました。(中里介山は羽村市の出身です。)収穫だったのは、「大菩薩峠」の英訳が昭和4年に、C.S.Bavierという人の翻訳で出ていると言うことが分かったことです。ただ昭和4年時点なんで、明らかに日本で出ている最終巻までは達していない英訳になりますが、ともかくも英訳があったということに驚きました。国立国会図書館での検索結果を見ても、確かに出版されています。これ一冊しか出ていない所を見ると、ダイジェスト版かあるいは最初の方だけを訳しただけかもしれません。

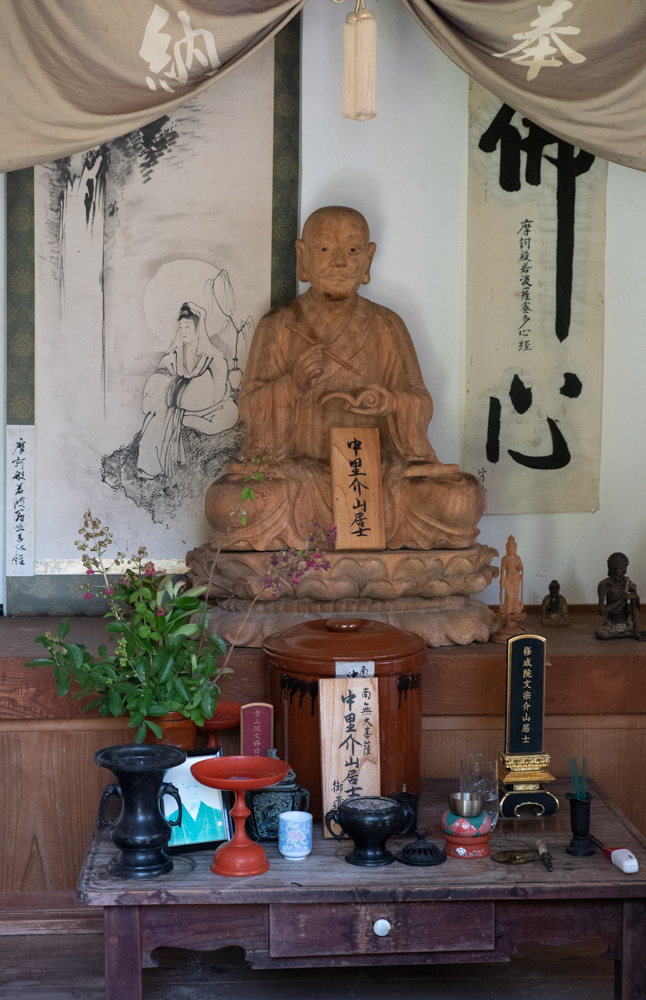

大菩薩峠介山記念館

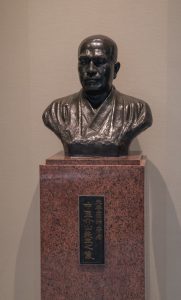

大菩薩峠の近くにある、「大菩薩峠介山記念館」に行ってきました。探すのに苦労しました。カーナビで住所を番地まで入れて行ってみたら途中で道が行き止まりになっていてたどり着けませんでした。それで今度はスマホのGoogleマップでその住所を入れてやってみましたが、目的地まで27Kmとか出てやっぱりダメ。それで考えて確かWebの情報で雲峰荘(裂石温泉雲峰荘)の近くだった筈と思って、その旅館を目的地に設定して行ってやっとたどり着けました。記念館はその旅館の道路をはさんだ反対側にあります。しかし残念ながら閉まっていて、それもおそらく休館日とかではなく、もう長くやっていない感じでした。ガラス窓のショーケースみたいなものの中に貼ってある書類もかなり古びています。またWebに載っていた電話番号に電話してみたら、「現在使われていません」でした。そういう訳で中は見られませんでしたが、左側に机龍之助の石像がありましたし、また館の右側のお堂には中里介山を仏像にしたものがありました。これだけ寂れているということは、ほとんど来る人もいないんでしょうね。ちょっと寂しいです。この後、山梨県立文学館にも行ってみましたが、そこでも中里介山関係の展示はほんのわずかでした。

大菩薩峠の近くにある、「大菩薩峠介山記念館」に行ってきました。探すのに苦労しました。カーナビで住所を番地まで入れて行ってみたら途中で道が行き止まりになっていてたどり着けませんでした。それで今度はスマホのGoogleマップでその住所を入れてやってみましたが、目的地まで27Kmとか出てやっぱりダメ。それで考えて確かWebの情報で雲峰荘(裂石温泉雲峰荘)の近くだった筈と思って、その旅館を目的地に設定して行ってやっとたどり着けました。記念館はその旅館の道路をはさんだ反対側にあります。しかし残念ながら閉まっていて、それもおそらく休館日とかではなく、もう長くやっていない感じでした。ガラス窓のショーケースみたいなものの中に貼ってある書類もかなり古びています。またWebに載っていた電話番号に電話してみたら、「現在使われていません」でした。そういう訳で中は見られませんでしたが、左側に机龍之助の石像がありましたし、また館の右側のお堂には中里介山を仏像にしたものがありました。これだけ寂れているということは、ほとんど来る人もいないんでしょうね。ちょっと寂しいです。この後、山梨県立文学館にも行ってみましたが、そこでも中里介山関係の展示はほんのわずかでした。

リカちゃん展(山梨県立博物館)

お盆休みで山梨の石和温泉に来ています。ホテルの近くに山梨県立博物館があったので行ってみました。そこで特別展の「リカちゃん展」をやっていたので入ってみました。リカちゃんが最初に発売されたのは1967年で私は6歳で丁度の世代ですが、私の家には姉妹はいなかったので、子供の時触ったことはありません。その1967年版のリカちゃんで面白かったのは以下2点。

お盆休みで山梨の石和温泉に来ています。ホテルの近くに山梨県立博物館があったので行ってみました。そこで特別展の「リカちゃん展」をやっていたので入ってみました。リカちゃんが最初に発売されたのは1967年で私は6歳で丁度の世代ですが、私の家には姉妹はいなかったので、子供の時触ったことはありません。その1967年版のリカちゃんで面白かったのは以下2点。

(1)顔のデザインの監修は何と牧美也子(漫画家)です。

(2)初代リカちゃんのお父さんの設定は何と「行方不明」。お母さんはバリバリのキャリアウーマンという設定です。おそらく高度成長期のほとんど家に帰ってこないお父さん達の反映でこういう設定になったんでしょうが、笑えます。(調べてみたら、当時は少女漫画で「悲劇の主人公」が流行っていたのと、実際の女の子のおままごとで「お父さん」がほとんど登場しない、という理由でこうなったみたいです。)

ちなみに現代のリカちゃんのお父さんは香山ピエールというフランス人でミュージシャン、ちゃんと家事も手伝い子育てにも積極的、といういかにも今時という感じです。リカちゃんといえども時代が反映します。

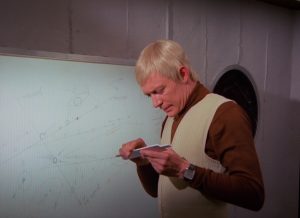

「謎の円盤UFO」の”Flight path”

謎の円盤UFOの”Flight path”を見ました。ローパーというSHADOのメンバーが、謎の男から脅迫を受け、奥さんを殺すと言われ、若くて綺麗な奥さんに夢中なローパーは、何かの座標データを相手に伝えます。それは、UFOが月面の日の出に合わせて太陽の光に隠れてムーンベースを攻撃するための軌道データでした。しかし、ローパーは意図的に一部間違ったデータを渡しますが、UFO側がそれに気づき、ローパーの車はUFOの攻撃を受け炎上します。奇跡的に助かったローパーですが、ストレイカー最高指令は、ローパーに罪を償うため、一人でムーンベースを攻撃してくるUFOをバズーガで撃破しろという冷酷な命令を出します。結局彼はそれに成功しますが、宇宙服がその時に破損し命を落とします。一方で彼が愛した奥さんも、ストレイカーがそれに気付くのが遅く、UFO側にコントロールされたSHADOの医師によって殺されてしまう、というとても救いようのない話です。この辺りアメリカのドラマだともっと脳天気なハッピーエンドの話になるでしょうが、どうもイギリスはミステリー大好きな国だけあって話が暗いです。

謎の円盤UFOの”Flight path”を見ました。ローパーというSHADOのメンバーが、謎の男から脅迫を受け、奥さんを殺すと言われ、若くて綺麗な奥さんに夢中なローパーは、何かの座標データを相手に伝えます。それは、UFOが月面の日の出に合わせて太陽の光に隠れてムーンベースを攻撃するための軌道データでした。しかし、ローパーは意図的に一部間違ったデータを渡しますが、UFO側がそれに気づき、ローパーの車はUFOの攻撃を受け炎上します。奇跡的に助かったローパーですが、ストレイカー最高指令は、ローパーに罪を償うため、一人でムーンベースを攻撃してくるUFOをバズーガで撃破しろという冷酷な命令を出します。結局彼はそれに成功しますが、宇宙服がその時に破損し命を落とします。一方で彼が愛した奥さんも、ストレイカーがそれに気付くのが遅く、UFO側にコントロールされたSHADOの医師によって殺されてしまう、というとても救いようのない話です。この辺りアメリカのドラマだともっと脳天気なハッピーエンドの話になるでしょうが、どうもイギリスはミステリー大好きな国だけあって話が暗いです。

ところで、今回の写真はそのストレイカーですが、何と手に持っているのは「計算尺」!計算尺見たことある人は、50歳以下の世代にはいないでしょうね。私の家は親父が数学の教師だった関係で、計算尺もあり、このドラマが放映された1970年頃には、キヤノンの初期の電卓も家にありました。まだ関数電卓は出ていなかったので、1970年であればまだ計算尺が登場するのは分かります。(1980年が舞台ということは置いといて。)(HPの簡単なプログラムが組める関数電卓が来たのはその2年後ぐらいだったと思います。)

J・A・バヨナの「ジュラシック・ワールド/炎の王国」

ジュラシック・ワールド「炎の王国」を観てきました。先日観たアーウィン・アレンの「ロスト・ワールド」の通称「トカゲ特撮」(要するにトカゲやイグアナやワニに飾りを付けて恐竜みたいにしたもの)に比べると特撮のレベルは100倍以上上がってますが、それを除くと後に残るものがありません。ジュラシック・パークの創業者の孫娘が実は...というのは良かったですが、後はちょっと。前半のジュラシック・ワールドの島の火山が爆発してというのをもう少し引っ張るかと思いましたが、あっさりその部分は終わってしまいました。また結末は明白に「次もやります。」と言っているものでした。ちなみに字幕はあの戸田奈津子でしたが、彼女のひどい字幕に頼らなくて内容が理解できるようになっただけでも、英語を勉強した甲斐がありました。

ジュラシック・ワールド「炎の王国」を観てきました。先日観たアーウィン・アレンの「ロスト・ワールド」の通称「トカゲ特撮」(要するにトカゲやイグアナやワニに飾りを付けて恐竜みたいにしたもの)に比べると特撮のレベルは100倍以上上がってますが、それを除くと後に残るものがありません。ジュラシック・パークの創業者の孫娘が実は...というのは良かったですが、後はちょっと。前半のジュラシック・ワールドの島の火山が爆発してというのをもう少し引っ張るかと思いましたが、あっさりその部分は終わってしまいました。また結末は明白に「次もやります。」と言っているものでした。ちなみに字幕はあの戸田奈津子でしたが、彼女のひどい字幕に頼らなくて内容が理解できるようになっただけでも、英語を勉強した甲斐がありました。

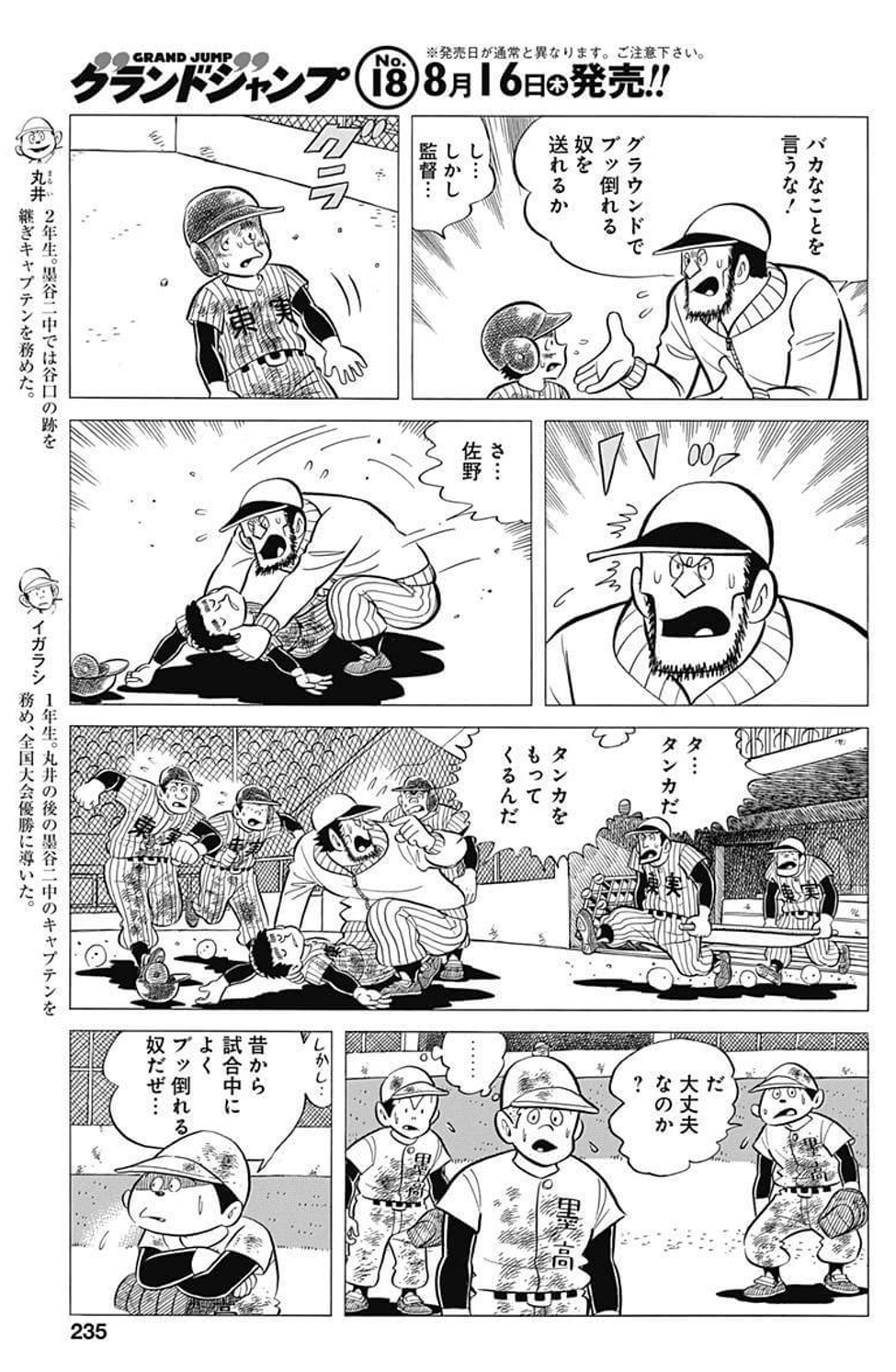

コージィ城倉の「プレイボール2」

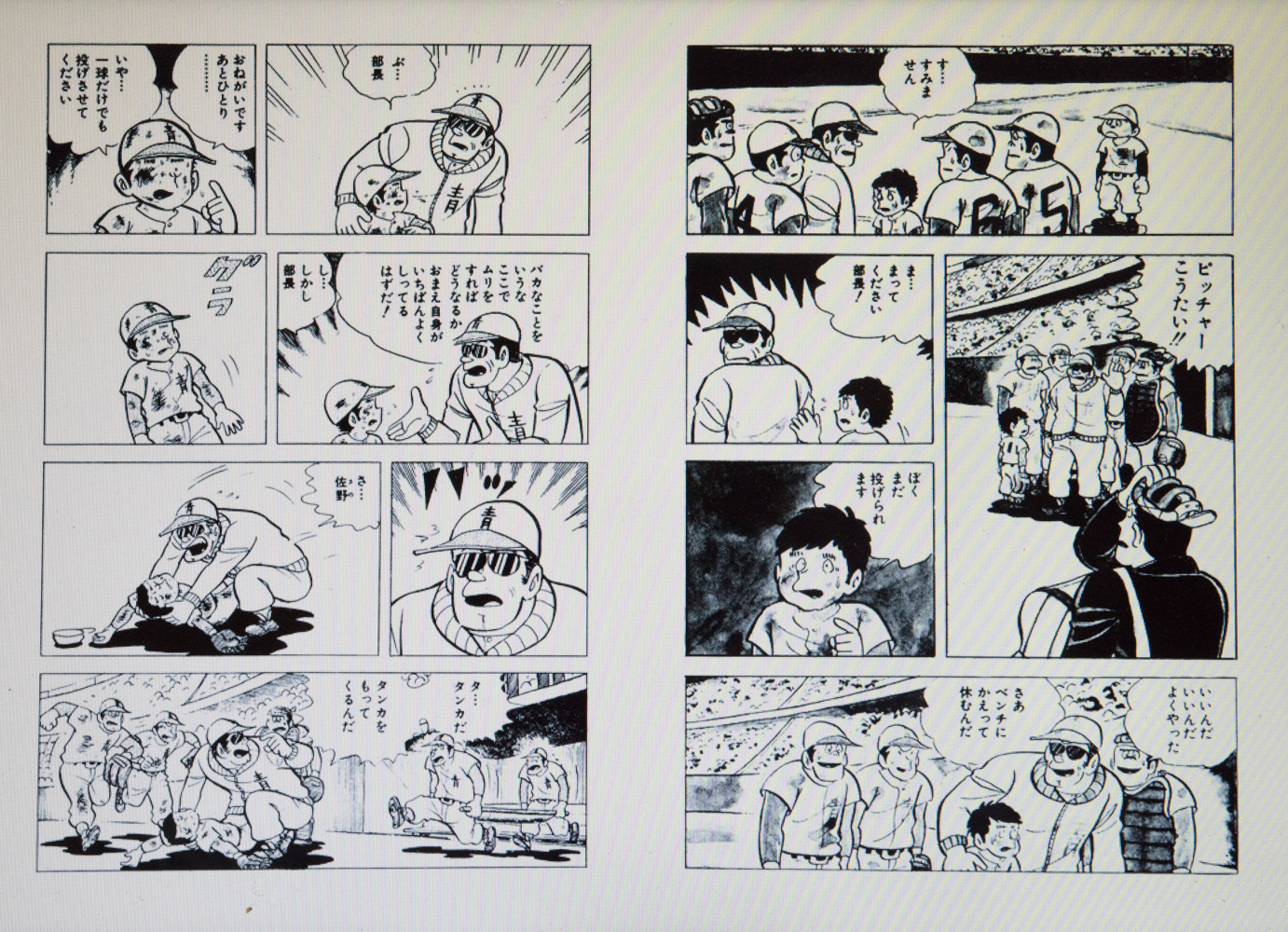

グランドジャンプに連載中の、コージィ城倉の「プレイボール2」の中の1シーン(上)です。オリジナルの「キャプテン」の第6巻に出てくるシーン(下)とまったく一緒。監督が青葉中学の監督から東実高校の監督に変わっているだけ。確かに連載の前に「何も足さない、何も引かない」と言っていたけど、これはさすがにやり過ぎでは。まあオリジナルの「キャプテン」「プレイボール」のファンからこういう指摘が出ることはは100も承知でやっているんでしょうが。

グランドジャンプに連載中の、コージィ城倉の「プレイボール2」の中の1シーン(上)です。オリジナルの「キャプテン」の第6巻に出てくるシーン(下)とまったく一緒。監督が青葉中学の監督から東実高校の監督に変わっているだけ。確かに連載の前に「何も足さない、何も引かない」と言っていたけど、これはさすがにやり過ぎでは。まあオリジナルの「キャプテン」「プレイボール」のファンからこういう指摘が出ることはは100も承知でやっているんでしょうが。

「謎の円盤UFO」の”Computer affair”でのエリス中尉とブラッドレイ飛行士の関係とは

「謎の円盤UFO」の”Computer affair”ですけど、Wikipedia(英語)とかブルーレイに付属しているブックレットの説明だと、エリス中尉がインターセプターの黒人パイロットに「恋愛感情を抱いていた」という説明になっています。私の英語力の問題かもしれませんが、私が最初に聞いた限りではエリス中尉はこの黒人パイロットに「複雑な感情」を抱いていて、それで指示が遅れた可能性があるとSHADOの医者は言っているように聞こえました。つまりは「嫌悪感」です。(それまでの文脈からするとそう解釈する方が自然です。)どうも推測すると、このUFOはアメリカでも放送されていますから、「黒人を嫌悪している」という設定は非常にまずいので、後から「恋愛感情を持っている」に意図的に変えられたんではないかという気がします。大体恋愛感情を抱いているなら、何とか助けようと必死になる筈です。この話では、エリス中尉の本当の感情を試すためフリーマン大佐がわざと二人にチームを組ませてUFOを攻撃させます。それで結果的に成功し、二人は和解して食事する、という内容でした。もし、「恋愛感情」ならそれを取り沙汰するのはいくらSHADOといっても個人のプライバシーへのあまりにも行きすぎた干渉であり、おかしいと思います。

「謎の円盤UFO」の”Computer affair”ですけど、Wikipedia(英語)とかブルーレイに付属しているブックレットの説明だと、エリス中尉がインターセプターの黒人パイロットに「恋愛感情を抱いていた」という説明になっています。私の英語力の問題かもしれませんが、私が最初に聞いた限りではエリス中尉はこの黒人パイロットに「複雑な感情」を抱いていて、それで指示が遅れた可能性があるとSHADOの医者は言っているように聞こえました。つまりは「嫌悪感」です。(それまでの文脈からするとそう解釈する方が自然です。)どうも推測すると、このUFOはアメリカでも放送されていますから、「黒人を嫌悪している」という設定は非常にまずいので、後から「恋愛感情を持っている」に意図的に変えられたんではないかという気がします。大体恋愛感情を抱いているなら、何とか助けようと必死になる筈です。この話では、エリス中尉の本当の感情を試すためフリーマン大佐がわざと二人にチームを組ませてUFOを攻撃させます。それで結果的に成功し、二人は和解して食事する、という内容でした。もし、「恋愛感情」ならそれを取り沙汰するのはいくらSHADOといっても個人のプライバシーへのあまりにも行きすぎた干渉であり、おかしいと思います。

別の話でも、この黒人パイロットがフォースター大佐が死んだと思われていた時にストレイカーから司令官になることを打診されますが、「人々の心の中にまだ差別感情があるから」という理由で断っています。つまりUFOの世界では、表面的にはマイノリティーが活躍していますが、実はまだ差別は残っているという設定です。

この問題、結局ブルーレイを見直してもう一度セリフをチェックして真相がわかりました。おそらくは最初はエリス中尉が心の底で黒人を嫌っていたから、というのが原案で、途中でさすがにそれはまずいのではという配慮があって脚本に修正が加えられたんだと思います。以下の流れを見れば私の言っていることがおわかりいただけるかと思います。

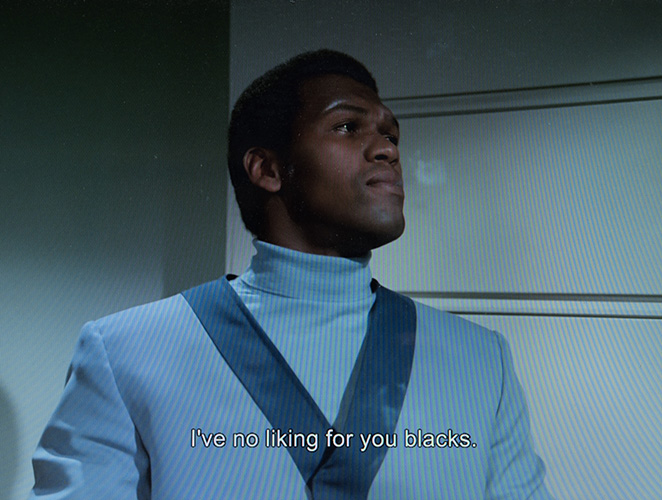

(1)SHADOの精神科医がブラッドレイに向かっていきなり「私はお前ら黒人が嫌いなんだ」(”I’ve no liking for you blacks!”)と言います。(ブラッドレイの反応を見るためと説明されていますが。)

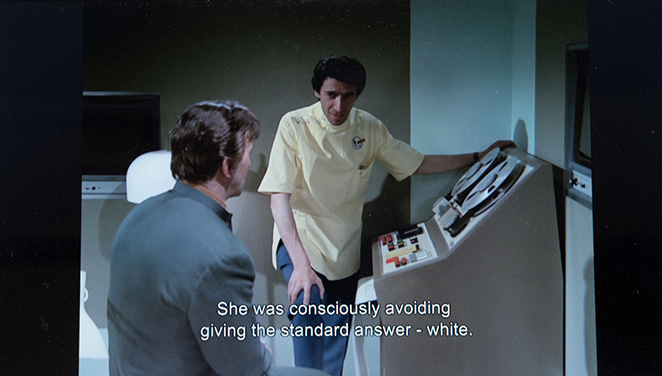

(2)エリス中尉が言葉の連想テストで、”Black”という言葉に普通の人ならすぐ”White”と答える所を言いよどんでかなりの時間がかかっている。

(3)医者はエリス中尉が「意識的に”White”という言葉を避けようとしている」と説明しています。

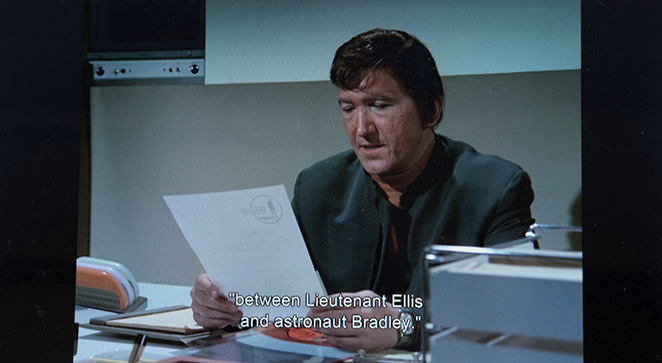

(4)(5)フリーマン大佐は二人に分析の結果を読み上げますが、それによると二人の間に”an emotional attachment”があった、となります。それは「個人的な愛着」という意味ですので、確かに字面的には二人が愛し合っているということになります。

脚本に修正が加えられたか、あるいは(4)(5)でフリーマン大佐が二人の関係に問題があることを婉曲的に示すためにわざと言い換えた、という解釈も成り立つと思います。