TU-8200Rのデュアルアンプは出力管の聞き比べには非常に便利であることを発見しました。

TU-8200Rのデュアルアンプは出力管の聞き比べには非常に便利であることを発見しました。

真空管はご承知の通り、ヒーターまたはフィラメントが温まるまで時間がかかり、真空管をすぐ差し替えても、本来の音を聴くには待たないといけません。しかし、このデュアルアンプなら、スピーカーを接続していないチャネルに次にテストする真空管を刺しておけば、ヒーターは暖められますので、スピーカーの接続と入力のチャネルを切り替えれば、すぐ新しい真空管のテストが出来ます。

なお、このTU-8200Rは自動バイアス機構が入っているので、EL34、6550、KT66、KT77、KT88、6L6GC等がバイアス調整無しで差し替え可能です。左右の回路は独立していますので、左右で別の真空管を刺してもデュアルモノの構成では問題ありませんでした。(あくまで待機状態としてです。1台のアンプの左右に別の真空管を刺して鳴らすのはさすがに止めた方がいいと思います。)

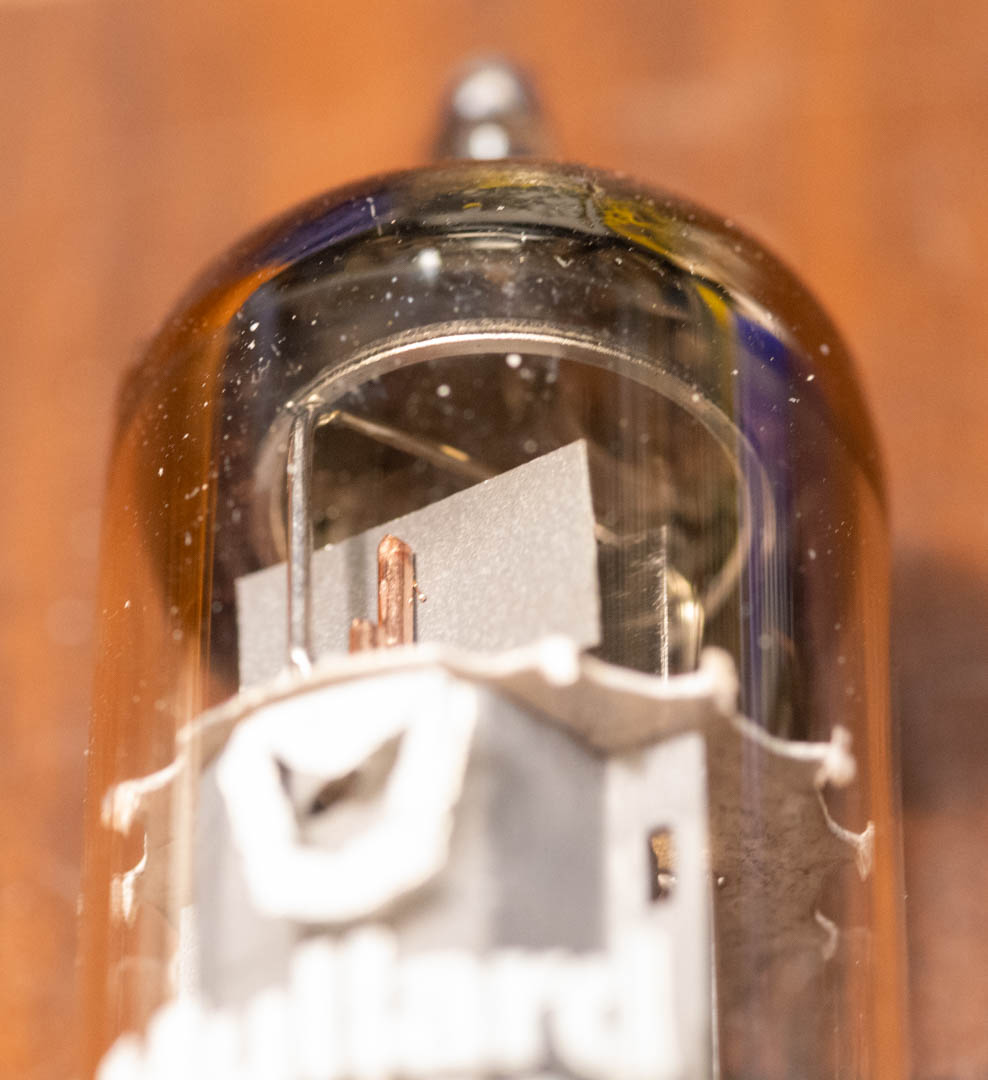

写真はJJ製EL34とGenalexのKT77(ロシア製)を比較しているもの。JJのEL34はまだ買ったばかりでちょっと高音が強すぎてキンキンする感じです。それに対しKT77は、高音の品位が高いです。(KT77というのはKT88とかの類似管ではなく、EL34の高級グレードとして企画されたものです。但しビジネスとしては失敗して、マイナーな存在です。